- Земские больницы. Земская медицина. Земский доктор

- Проведение земской реформы

- Организация больниц

- Земская больница: определение и функции

- Финансирование больниц и обучение сотрудников

- Работа земских больниц

- Недостатки в работе больниц

- Земские врачи

- Деятельность земских врачей и научные исследования

- Международное признание земской медицины

- Земский врач что это значит

Земские больницы. Земская медицина. Земский доктор

Система русского земства, образованная в России в 19-м в., позволила создать новую оригинальную схему медицинского обслуживания населения. Ее основой стали земские больницы, которые занимались оказанием медицинской помощи беднейшим крестьянам и другим слоям населения. О их деятельности, работе земских врачей и научных исследованиях рассказывается в статье.

Проведение земской реформы

В Российской империи 1864 год ознаменовался началом земской реформы, явившейся продолжением реформы, которая отменила в 1861 г. крепостное право на территории России. В соответствии с ней появились новые учреждения — земства, которые были придуманы для введения самоуправления в сельской местности страны.

В ведении этих органов находились местные вопросы хозяйства: строительство новых и ремонт старых дорог, местная торговля и промышленность, снабжение продовольствием, организация лечебных и благотворительных учреждений, пожарной охраны, а также социальные вопросы (образование, статистика и др.).

До этого никакой медицинской помощи в районах, где проживали сельские жители, не существовало. Больницы располагались только в городах, а уровень медицинской помощи в них был довольно низким, поэтому во всех небольших поселениях существовала высокая опасность появления эпидемий, да и смертность была большой. Эти причины послужили для уездных земств толчком к созданию земских больниц, в которые приглашались врачи.

Возникновение земской медицины стало фактом заботы о здоровье людей, проживающих в уездах, что со временем составило 40 % бюджета земских органов. Земская медицина как форма медицинского обеспечения сельских жителей России просуществовала до начала 1917 г. В те годы это было совершенно уникальное образование, не имеющее аналогов нигде в мире.

Организация больниц

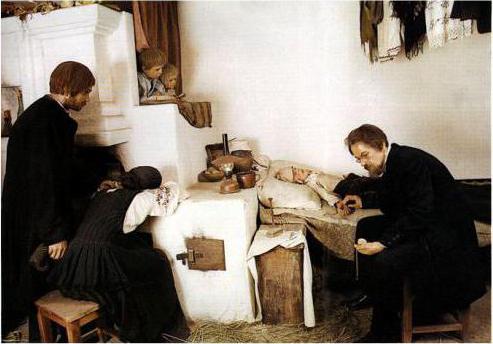

Российские уезды были поделены на земские участки, радиус каждого был 10-40 верст. Таким образом, на врача, работавшего в земской больнице, приходилось 25 тыс. жителей. Поначалу работала выездная система. Врачи были все время в разъездах: проживая в самом уездном городе, каждый сотрудник в определенные дни ездил по деревням и осуществлял прием пациентов. Помощь оказывалась в помещении выездного пункта. Однако недостатком такой организации была большая потеря времени со стороны врача на дорогу.

С середины 1870-х началось формирование стационарной системы, при которой земский доктор находился в больнице и там проводил прием больных. Выезд же к пациентам проходил в тяжелых случаях либо при проведении плановых прививок от оспы. Однако внедрение такой системы организации продвигалась медленно из-за большой площади обслуживаемых участков. К началу 1890-х годов стационарные больницы существовали только в 46 уездах.

Что значит земская больница для бедного крестьянина, который никогда не обращался к врачам, стало понятно со временем по мере организации и активной работы большого количества таких лечебных учреждений. До образования таких больниц получить врачебную помощь можно было только у приватных врачей за деньги, что было не доступно для бедных жителей деревень и небольших городков. Единственную помощь оказывали монастырские служители и благотворительные организации.

Земская больница: определение и функции

Таким образом, под земской больницей понималось специальное учреждение, в котором врачи оказывали медицинскую помощь населению всего уезда. Финансирование ее осуществлялось на деньги земства, которое было органом местного самоуправления и пользовалось поддержкой российского государства.

Основными функциями, которые выполняли земские больницы, были:

- медицинская помощь сельским жителям на территории губерний и уездов;

- акушерская помощь и принятие родов;

- борьба с инфекционными заболеваниями, самыми актуальными в те годы были сифилис и оспа, а также эпидемии дифтерии и др.;

- осуществление санитарного надзора за школами, проведение прививок против оспы и ведение статистики;

- проведение различных санитарных мероприятий;

- распространение простых гигиенических правил и медицинских знаний среди населения.

Финансирование больниц и обучение сотрудников

Вначале медицинское обслуживание в земских больницах было платным, т. к. расходы на их содержание частично брались из этих денег. Однако даже совсем небольшая плата стала причиной снижения количества обращений пациентов за помощью из-за их бедности. И постепенно больницы стали переходить на бесплатное лечение. Финансирование осуществлялось за счет земских органов и пожертвований зажиточных слоев населения.

Во многих крупных губернских больницах существовали курсы для обучения фельдшеров и акушеров, а также для повышения их квалификации.

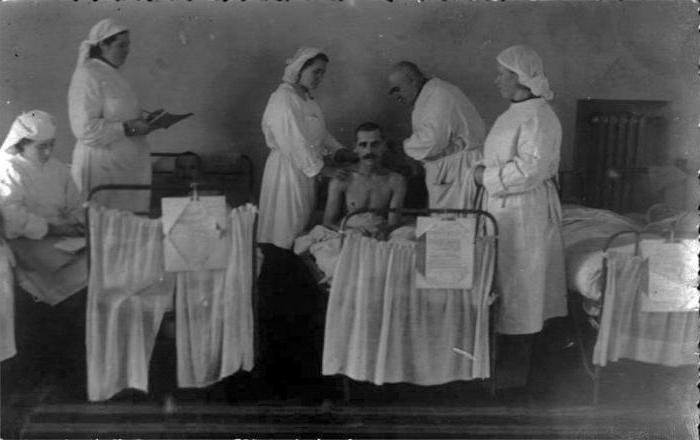

Работа земских больниц

Лечебные учреждения были различны по величине и количеству обслуживаемого населения. Самые мелкие участковые земские больницы имели 1 врача. Уездные (рассчитывались на 20-40 коек) — двух, крупные губернские больницы по медперсоналу и опыту могли соперничать с университетскими клиниками.

Можно привести пример, как выглядела земская больница в Смоленской губернии. Чаще всего под такие учреждения отводили здание богадельни или небольшой домик на окраине города. Как правило, в нем было 2 основных помещения: приемное отделение для посетителей и комната-палата для стационарных больных. Обязательно оборудовался теплый туалет.

Крупная земская больница уже имела своего повара и кухню, где готовилась еда для пациентов. Пища была простая: каши, хлеб, молоко, супы, мясо куриное и говяжье, яйца, картошка, сало, чай с сахаром или кисель. В палатах были подушки и теплые одеяла, белье меняли каждые 3-4 дня. А при поступлении на лечение в такую больницу пациент должен был принять «вступную ванну».

Недостатки в работе больниц

Многие бедные крестьяне были поражены, увидев, как выглядела земская больница, какие в ней существуют комфортные условия, при этом и лечение доктора осуществляли на довольно высоком уровне. Хотя иногда при проверке различными городскими комиссиями находились и недостатки в организации питания и быта пациентов.

Так, при инспекции земской больницы в Смоленске был отмечен недостаток постельного белья и одеял, плохой запах в палатах, возникающий из-за недостаточного проветривания и вони старых тюфяков, на которых спали больные. Если же в больнице не было питания, то пациенты даже приносили и использовали собственные самовары, из-за чего в палатах стоял угар.

Состояние отхожих мест также оставляло желать лучшего: выгребные ямы чистились редко, потому стоял неприятный запах. В некоторых больницах даже водились клопы, что свидетельствовало о плохом состоянии санитарной обработки.

Земские врачи

Врачи, работающие в земских больницах, составляли в большинстве своем прогрессивную интеллигенцию, которая трудилась в окружении русского народа, оказывала помощь именно беднейшим слоям сельского населения. Постепенно они добились, чтобы помощь для бедных крестьян и граждан оказывалась совершенно бесплатно, т. е. за счет земских управлений.

Помимо оказания необходимой медицинской помощи, земский доктор мог заниматься исследованиями, составлять санитарное описание местности, изучать статистику заболеваемости местных жителей. Прогрессивные врачи стремились глубже узнать бытовые и трудовые условия жизни крестьян и рабочих тех фабрик, которые располагались в сельской местности. На основании этих данных они писали научные труды, посвященные демографии, состоянию заболеваемости населения губернии, детской смертности и др.

Врачи земской больницы оказывали большое влияние на развитие таких отраслей медицины, как акушерство и хирургия, стоматология, своей деятельностью они способствовали образованию нового направления — профилактической медицины. Появление стационарных лечебных заведений дало сильный стимул к проведению на местах хирургических операций, которые раньше могли производиться только в городских больницах. При постепенном внедрении новых методов антисептики земские врачи успешно стали осуществлять и усовершенствовать операции на конечностях, внутриполостные и акушерские.

Деятельность земских врачей и научные исследования

В земских больницах стали образовываться различные специальные отделения: гинекологические, глазные, психиатрические, где лечение всех пациентов оформлялось в карточках, велась статистика заболеваемости. Земский врач, по выражению В. Н. Склифосовского, становится в конце 19-го в. «главной фигурой» медицины в Российской империи.

Проводившиеся в эти годы Пироговские съезды русских врачей (всего за период 1885-1919-го их было 16) уделяли большое внимание совершенствованию земской медицины. В этих съездах участвовали обычно несколько сотен врачей, которые обменивались мнениями и опытом, способствуя повышению своего профессионального уровня.

Проводились регулярные съезды земских врачей (всего их прошло более 200), на которых также решались вопросы организации земских больниц, лечения населения и проведения санитарных мероприятий. В эти годы сформировалось понятие «общественной медицины», которая проводила медицинскую деятельность, изучая условия возникновения болезней и пути усовершенствования их лечения. В итоге обсуждения этих вопросов на Пироговском съезде в 1887 г. было решено объединить основы земской и городской медицины, и санитарной статистики.

Международное признание земской медицины

Деятельность земских учреждений сыграла важную роль в становлении российской медицины, образования противоэпидемических и санитарных служб и в более широком ознакомлении населения с правилами гигиены и лечения различных болезней.

Опыт образования земских больниц и организации лечения жителей губерний в России послужил примером для разработки программ по медицине и здравоохранению не только в нашей стране, но и в других. Так, в 1934 году Международная организация Лиги наций и ее Гигиеническая комиссия порекомендовали использовать участковую систему врачей для внедрения во все страны мира. Таким образом, земские больницы и доктора завоевали признание во многих странах.

Источник

Земский врач что это значит

Автор: Maks Авг 6, 2021

После «Великих реформ» Александра II в России появились земские врачи. Призванные лечить жителей деревень и сел, они встретились с невиданным сопротивлением со стороны пациентов. Крестьяне предпочитали скорее умереть, чем попасть в руки квалифицированного медика.

До отмены крепостного права в 1861 году крепостные крестьяне практически не получали серьезной медицинской помощи. Между тем число их составляло около 90% всего населения России. Даже когда в городах стали появляться больницы для бедняков, сельских жителей туда не пускали. Бесплатно лечиться могли все: русские и иностранцы, купцы и мещане, православные и мусульмане — одним словом, кто угодно, только не представители крестьянского сословия. Объяснение такому исключению нашлось простое. Дело в том, что крепостные считались имуществом (пусть и живым), в ответе за которое был помещик. Увы, не каждый барин соглашался на строительство больницы для своих «подопечных», поэтому лечились крестьяне у знахарей и костоправов. Многие и вовсе рассчитывали только на собственные силы и знания. Смертность в деревне оставалась высокой на протяжении многих столетий.

Чем болели наши предки?

Первое место среди болезней, досаждавших крестьянам, занимала головная боль. Кроме нее простой люд нередко мучился от глазных заболеваний, простуды, лихорадки и кашля. Главным народным способом лечения считались травяные настои: мята и ромашка — от мигрени, петрушка и полынь — от болей в животе. Находчивые крестьяне нашли нестандартное применение для капусты — отвар из нее должен был победить похмелье и бессонницу. Говорили: «Капуста варена с семенем капустным сладостна, сон наводит и в питии приятна — никакой человек в тот день не напьется пьяным».

Более серьезную угрозу для населения представляли эпидемии, бушевавшие даже в благополучном и просвещенном XIX веке. В 1830-1831 годах Россию охватила холера. Крестьяне охотно распространяли слухи о том, что болезнь — выдумка, изобретенная врачами-иностранцами для того, чтобы погубить русский народ. На докторов началась настоящая охота.

Больницы страдали от погромов, а строптивые пациенты не желали «сдаваться» на милость зарубежных лекарей. Вскоре родился другой слух: травят, мол, население не врачи, а поляки. В это время на западных рубежах страны власти как раз боролись с польским восстанием. В панике крестьяне пытались выследить преступников, которые якобы бросают отраву к ним в огороды. Усмирить народ удалось только императору Николаю I.

Пришлось мириться с непривычными мерами: карантинами, обеззараживанием воздуха и воды, дезинфекцией одежды и мебели. Со временем даже самые ужасные болезни превращалась в предмет едких шуток. В 1848 году русский живописец Павел Федотов написал картину с красноречивым названием «Все холера виновата!», герой которой в ходе буйного застолья потерял сознание и упал из-за стола. Другие действующие лица в панике столпились возле «больного» и пребывают в полной уверенности, что их знакомого подкосила самая настоящая холера, а не лишняя выпитая рюмка.

Экстремальное лечение: от бани до ртути

Еще до появления земской медицины на селе крестьяне всеми правдами и неправдами избегали обращения к докторам. Они верили, что в больницах людей специально «изводят», чтобы из жира пациентов изготавливать мази, а из костей — порошки. Боялись и прививок: например, в деревнях ожесточенно сопротивлялись вакцинации от оспы. Крестьяне передавали друг другу слух, что после прививки у человека могут вырасти рога и копыта, ведь вакцинация делалась коровьей оспой. Болезни вообще было принято связывать с образами зверей или сверхъестественных существ.

Сама оспа крестьянам представлялась лягушкой, боль в животе — змеей, а корь — ежом. Про пьяниц говорили, что в водку им черти положили червя. А тех, кого хвори обходили стороной, называли двужильными. В народе верили, что кровь у таких людей течет не по «одной жиле», а по двум, поэтому организм в два раза выносливее.

Ежегодно от оспы, холеры, кори, тифа в России умирало более полумиллиона человек, большинство из них — деревенские и сельские жители. Массово был распространен и сифилис, которым заражались бытовым путем. Как правило, все члены крестьянской семьи ели и пили из одной посуды и могли вытираться одним полотенцем. До появления земских больниц о масштабах бедствия известно не было. Крестьяне предпочитали бороться с недугами с помощью бани — считалось, что она раз и навсегда избавит от любой хвори. Другим средством были молитвы перед чудотворными иконами и мощами святых.

В каждом доме хранился большой молитвенный список с указанием недугов, к которому обращались в случае болезни кого-либо из членов семьи. Самые отчаянные решались на лечение опасными веществами — к примеру, ртутью, но достать ее было трудно. Вот почему земским врачам помимо своей основной работы приходилось заниматься еще и просвещением крестьян.

Благодарность за исцеление

В 1864 году в Российской империи были созданы органы местного самоуправления — земства. Они имели право заниматься строительством школ, дорог и больниц на селе. Изначально организация медицинской помощи не входила в обязанности земств, но неутихающие эпидемии скорректировали планы. Уезды разделили на врачебные участки. В каждом обустроили небольшую больницу на 10 коек, амбулаторию, инфекционное и родильное отделения, а также квартиры для врача и младшего персонала. По официальным документам, каждый врач обязан был выполнять следующие манипуляции: проводить вскрытие флегмон, вправлять вывихи, ампутировать отмороженные конечности.

В реальности земский доктор совмещал функции сразу нескольких специалистов и проводил куда более сложные операции. В начале 1870-х годов один земский доктор бесплатно принимал до 95 тысяч человек, живших в округе на 10-40 верст. К этому времени по всей стране насчитывалось примерно 613 земских врачей.

Жалование врача зависело от образования и опыта работы. В среднем, земский врач получал от 900 до 1500 рублей — сумма на тот момент немалая. Несмотря на достойный заработок, в первые годы на селе специалистов катастрофически не хватало. Условия труда были тяжелыми: врачи допоздна принимали пациентов, ночью отправлялись по бездорожью на вызовы, спасали от смерти детей и стариков, сами заражались от больных и погибали. При этом на благодарность от пациентов рассчитывать не приходилось: крестьяне боялись идти в больницу, до последнего терпели боли, а затем осыпали докторов проклятиями.

Обвинения в том, что врачи «морят до смерти», становились обыденностью. Проблема заключалась в том, что деревенские жители не верили в пользу лекарств или неправильно их принимали. Часто крестьяне получали недельное количество медикаментов, но выпивали его за день, чтобы поскорее выздороветь. Другие везли лекарство домой и там по доброте душевной делились им с близкими и друзьями. Таблетки от мигрени прикладывали к голове, горчичники лепили поверх одежды.

Множество подобных случаев описано в «Записках юного врача» Михаила Булгакова. Он трудился земским врачом в деревне Никольское Смоленской губернии уже в начале XX столетия. В аттестации, выданной доктору Булгакову местным земством, написано, что за год он принял 15 361 больного. Если врач трудился без выходных, выходит более 40 человек в день.

Сам Булгаков вспоминал, что порой приходилось оказывать помощь сотне человек в сутки. Такому «аншлагу» он был обязан случаем, произошедшим с трехлетней девочкой, которой пришлось провести трахеотомию. После этого в деревне начали говорить, что земский врач установил ей стальное горло вместо настоящего, да так и оставил. Народ специально съезжался посмотреть на диковинного ребенка, а затем бежал за помощью к талантливому медику. В годы, когда Михаил Булгаков посвятил себя медицине, число земских врачей в России возросло до трех с лишним тысяч. Несмотря на подозрительное отношение к ним, доктора постепенно добились расположения крестьян и нашли с ними общий язык.

Помогали им в этом не только коллеги, но и земские учителя. Вместе они разъясняли местным жителям необходимость соблюдать гигиену, избегать народных методов лечения и принимать лекарства согласно рецепту.

Источник