- Язык отклоняется вправо что это значит

- Девиация языка при инсульте

- Что такое инсульт?

- Какие могут быть причины появления девиации языка?

- Диагностика девиации языка

- Лечение девиации языка

- Девиация языка ребенка

- Симптомы дизартрии у ребенка

- Отличие дизартрии от стертой дизартрии

- Как отражается дизартрия на психике ребенка?

- Как избавиться от девиации языка ребенку?

- XII пара — подъязычный нерв

Язык отклоняется вправо что это значит

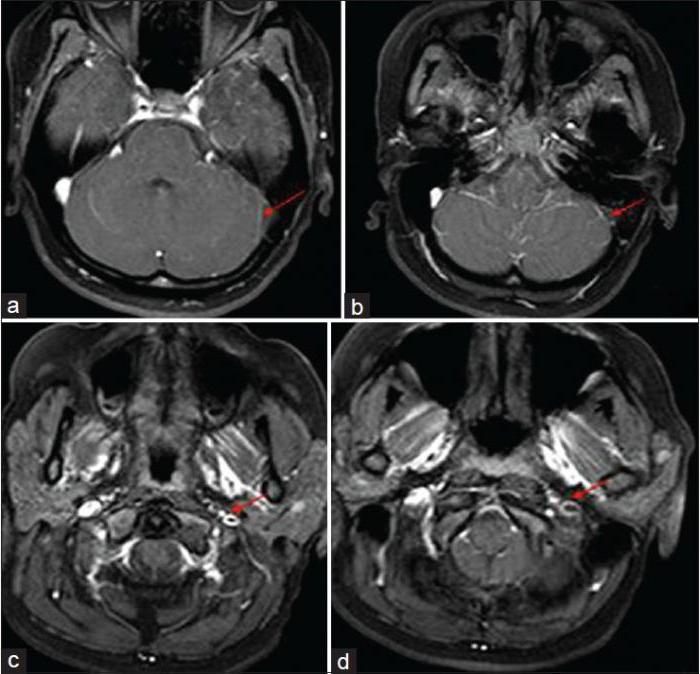

Синдром Джексона. На стороне очага наблюдается периферический паралич половины языка (XII пара ЧН), на противоположной — пирамидная симптоматика (недостаточность, парез или плегия). Одной из частых причин синдрома Джексона является нарушение кровообращения в парамедианных артериях ствола.

Синдром Эйзенлора. Паралич губ, мягкого неба, языка, дизартрия, слабость и онемение конечностей. Возникает при поражении продолговатого мозга.

Бульбарный синдром. Бульбарный паралич возникает при поражении ядер ЧН бульбарной группы (IX, X, XII), а также их корешков и стволов как внутри, так и вне полости черепа. У больного отмечается дизартрия и носовой оттенок речи, нарушение глотания (дисфагия), обусловленные периферическим параличом или парезом мышц языка, мягкого неба, глотки, надгортанника, гортани.

Больные поперхиваются при приеме твердой пищи, жидкая пища выливается через нос. Иногда глотательные движения вообще невозможны. Слюна вытекает из углов рта. При осмотре больного обнаруживается атрофия мышц языка, мягкое небо свисает, неподвижно при фонации, глоточные и небные рефлексы выпадают. Наблюдается расстройство дыхания, сердечно-сосудистой деятельности. В тяжелых, остро развивающихся случаях по образному выражению Л.М. Поповой, пациент буквально «утопает в собственной слюне». Язык у него распластан в полости рта, небная занавеска висит, язычок касается корня языка.

Псевдобульбарный синдром (псевдобульбарный паралич). Развивается при двустороннем поражении супрануклеарных путей. Характеризуется затруднением при приеме твердой и жидкой пищи. В тяжелых случаях больной не в состоянии проглотить ни капли жидкости. В основе псевдобульбарного паралича лежит повышенный рефлекс со слизистой полости рта, глотки, мягкого неба и др.

Движения мягкого неба и языка практически не ограничены, рефлексы же с мягкого неба, глотки чрезвычайно повышены. Врач практически лишен возможности исследовать эти рефлексы. У больного с псевдобульбарным параличом рефлексы с конечностей, мандибулярный повышены, выявляются рефлексы орального автоматизма, насильственный смех и плач.

Синдром бульбарной дизартрии. Развивается при одностороннем или двустороннем поражении V, VII, IX, XII пар ЧН. Проявляется избирательными нялыми параличами мышц речевого аппарата (языка, губ, мягкого неба, глотки, гортани, мышц, поднимающих нижнюю челюсть, дыхательных мышц). У больного наблюдается атрофия (односторонняя или двусторонняя) мышц языка, его атония. Снижены или отсутствуют глоточные, небные рефлексы (с одной или двух сторон). Снижен мандибулярный рефлекс.

Движения мягкого неба, языка, глотки ограничены. Голос слабый, глухой, истощающийся. Гласные и согласные звуки оглушены. Речь гнусавая. Артикуляция гласных смазана. Возможны избирательные расстройства артикуляции в соответствии с особенностями распределения вялых парезов.

Источник

Девиация языка при инсульте

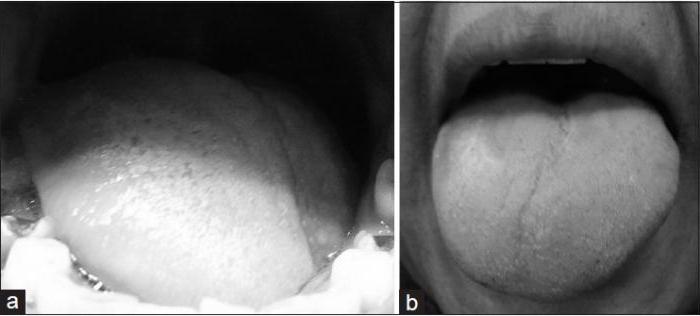

Девиация языка – это его отклонение вправо или влево от средней линии. Если здорового человека попросить высунуть язык, то он без труда сделает это, причем он будет располагаться ровно посередине ротовой полости. В случае если подъязычный нерв каким-то образом работает неправильно, то можно будет наблюдать девиацию органа речи.

Именно нарушения в функционировании нервной системы приводят к проблемам в работе мышц языка, а иногда и лица. Чаще всего подобные изменения происходят из-за заболеваний головного мозга, например, вследствие перенесенного инсульта.

Что такое инсульт?

Инсульт – нарушение кровообращения головного мозга, сопряженное с неврологическими симптомами, которые не проходят на протяжении нескольких месяцев. Это очень серьезное заболевание, при котором в четверти случаев наступает летальный исход. Такая же часть пациентов становится инвалидами первой степени. А часть людей, перенесших инсульт, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Однако на это уходит очень много времени, ведь в большинстве случаев, пациентам требуется заново учиться передвигаться и говорить. Часто больные оказываются прикованными к постели и не могут ухаживать за собой самостоятельно.

Девиация языка при инсульте — лишь один из симптомов, которые могут проявиться. Как правило, кровоизлияние в мозг очень сильно отражается на невротическом состоянии больного, и помимо девиации органа речи могут возникнуть атрофия мышц лица, невозможность двигать конечностями с одной стороны, иногда полная парализация тела или отдельных его частей. Девиация языка при ОНМК приводит к серьезному нарушению речи. Возможно ли полностью реабилитироваться, избавится от заболевания и как это сделать?

Какие могут быть причины появления девиации языка?

Почему происходит девиация языка влево? Причины этого уходит корнями в неврологию. Девиация может произойти из-за неправильной работы подъязычного нерва. В этом случае мышцы органа речи с левой стороны становятся существенно слабее, чем с правой. Поэтому при выталкивании языка из ротовой полости наружу, происходит его смещение в более слабую сторону. Аналогично происходит и девиация языка вправо.

Также девиация может появиться вследствие неровности лица, когда мимические мышцы с одной стороны гораздо более сильные. В таких случаях при высовывании языка он тоже будет сдвигаться в одну из сторон. В некоторых случаях это происходит совсем незаметно, а иногда патология видна очень хорошо. Однако сам язык при этом функционирует нормально, а его мышцы с обеих сторон имеют одинаковую силу.

Диагностика девиации языка

Диагностировать наличие девиации языка не всегда легко. Но в большинстве случаев больному достаточно просто его высунуть. Увидев отклонение, врач может сделать вывод о том, какая именно сторона мышц является более слабой. К примеру, если наблюдается девиация языка вправо, причины кроются в том, что эта область лица менее сильная.

Однако не всегда девиация связана с заболеваниями головного мозга. Иногда подобные отклонения могут объясняться недостаточной развитостью мимических мышц лица с одной стороны.

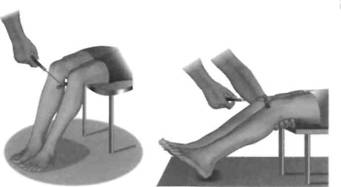

Чтобы определить, с чем именно врач имеет дело, пациента, как правило, просят сделать быстрое движение языком в обе стороны. В этом случае будет видно, с какой силой совершаются эти манипуляции.

Если подобные меры не помогают, тогда больного следует попросить надавить языком на обе щеки с внутренней стороны по очереди. Например, специалист проводит диагностику правой стороны. Он силу надавливания проверяет с помощью руки с внешней стороны правой щеки, пытаясь противодействовать силе языка. В этом случае специалист сможет оценить, как работают его мышцы, и понять, есть ли девиация языка вправо.

Лечение девиации языка

Следует отметить, что девиация не является самостоятельным заболеванием, это лишь симптом, проявляющийся вследствие других болезней. Поэтому избавление от такого проявления целиком и полностью зависит от лечения недуга, вызвавшего его. В случае если причина – инсульт, что бывает чаще всего, нужно устранять нарушения кровоснабжения головного мозга. Как только данная проблема будет устранена, нервы придут в норму, а, следовательно, симптомы, связанные с неврологией, также пропадут. Если же дело в мимических мышцах лица, то необходимо проконсультироваться с врачом и с помощью специальных упражнений развивать мышцы, которые отстают от другой стороны.

Девиация языка ребенка

Инсульт или искривление мышц лица – явления для ребенка небывалые, однако дети тоже сталкиваются с девиацией языка. Как правило, причиной подобного симптома является дизартрия либо стертая дизартрия.

Данное заболевание вызвано нарушением подачи сигнала от головного мозга к мышцам артикуляционного аппарата. При этом неправильный нервный сигнал может отразиться как на мышцах лица ребенка, так и на языке.

Сталкиваются с подобным явлением не многие дети. Однако все же случаи были зафиксированы. Большинство из страдающих такими нарушениями внешне выглядят как вполне здоровые дети, и лишь врач в состоянии определить, что у ребенка дизартрия.

Симптомы дизартрии у ребенка

При нарушениях передачи нервного сигнала лицо ребенка становится малоподвижным и не выражает никаких эмоций с помощью мимики. Губы пациента часто поджаты, уголки опущены вниз, подобное выражение лица сохраняется у ребенка практически постоянно.

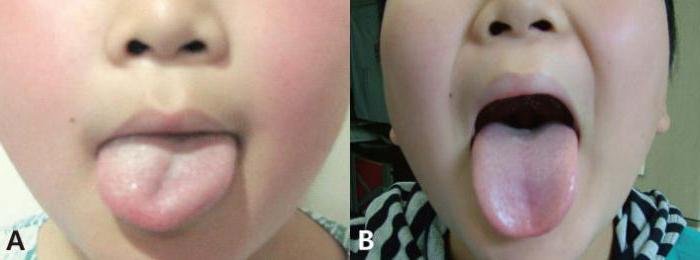

В тяжелых случаях из-за заболевания ребенок не может закрыть рот и удержать язык в ротовой полости. Также при дизартрии у пациента часто наблюдается девиация языка. Если попросить малыша высунуть орган речи, то можно будет заметить, что удерживать его на средней линии ребенку сложно. Язык слегка трясется и отклоняется в сторону.

Отличие дизартрии от стертой дизартрии

Как правило, при дизартрии наблюдается выраженная малоподвижность лица, которую очень легко заметить на лице ребенка. Также можно отметить и другие признаки, такие как нарушение координации в движениях рук и дезориентация в пространстве. В основном дети с дизартрией не любят заниматься рисованием, лепкой из пластилина или любым другим видом деятельности, требующим использования мелкой моторики рук.

Однако все чаще встречаются дети, которые прекрасно справляются с любыми видами деятельности, любят рисовать и заниматься творчеством. При этом у них подвижная мимика, они много улыбаются, смеются и ничем не отличаются от обычного здорового ребенка. Единственное, что выдает наличие дизартрии – это девиация языка. Как правило, у детей, страдающих данным заболеванием, язык достаточно толстый. Если попросить ребенка высунуть его изо рта, то можно заметить, что язык трясется и отклоняется в сторону. Проявление подобных симптомов в медицине называется стертой дизартрией.

Объединяет оба заболевания невнятная речь. Ребенок может шепелявить, проглатывать некоторые звуки. При этом понять, что говорит ребенок, довольно сложно. Речь крайне неразборчива и нечленораздельна.

Как отражается дизартрия на психике ребенка?

В основном все дети, страдающие стертой или выраженной дизартрией, имеют неустойчивую психику. Для них характерны частые перемены настроения, бросания из крайности в крайность. Ребенок может быть, с одной стороны, излишне ранимым, постоянно плакать из-за пустяков, с другой стороны, может становиться агрессивным, грубить взрослым, конфликтовать со сверстниками. Такие дети редко бывают хорошими учениками, как правило, они невнимательны и не вникают в суть обучения.

Как избавиться от девиации языка ребенку?

Для того чтобы избавиться от девиации языка у ребенка, обязательно необходимо комплексное лечение. Многие родители считают, что при стертой дизартрии достаточно будет лишь походов к логопеду, который поможет ребенку правильно произносить слова. Однако диагноз в данном случае ставит невролог и назначать лечение тоже должен он. Как правило, ребенку прописывается не только занятия с логопедом и тренировку правильного произношения звуков, но и курс массажа шеи, воротниковой зоны и подбородка. Также часто в терапии используется массаж лица руками и зондовый массаж языка. Добиться результата с помощью каких-либо медикаментов в данном случае просто невозможно, необходимо регулярное воздействие на источник нервного импульса.

Лечение девиации языка как у взрослого, так и у ребенка в первую очередь заключается в лечении заболевания, ставшего причиной отклонения языка от средней линии. Невозможно избавиться от данной проблемы без комплексных мер. Зачастую врачи рекомендуют совмещать терапию, направленную на само заболевание, а также симптоматическое лечение, которое в основном включает массажи и тренировку. Данные меры позволят как можно быстрее вернуть язык и мышцы лица в нормальное состояние. Нужно уделять особое внимание девиации языка у ребенка, так как зачастую определить наличие заболевания можно только по этому признаку.

Главное, это своевременное лечение, поскольку, в противном случае могут развиваться осложнения. Самыми распространенными являются – выработка нечленораздельной речи, трудности в произношении слов, невозможность произнести какие-либо слова (потеря речи).

Источник

XII пара — подъязычный нерв

ü врач просит пациент открыть рот – оценивается положение языка во рту и при высовывании, трофика обеих половин языка, наличие фибриллярных подергиваний

ü врач просит произнести трудноартикулируемые фразы: «Триста тридцать третья артиллерийская бригада» (артикуляция).

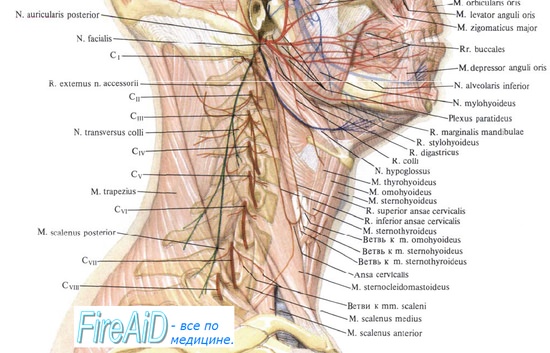

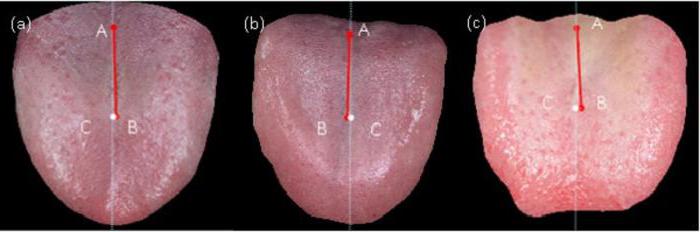

Рис.18 Ход волокон подъязычного нерва.

1 — ядро подъязычного нерва; 2 — подъязычный канал; 3 — менингеальная ветвь; 4 — соединительная ветвь к верхнему шейному симпатическому узлу; 5 — соединительная ветвь к нижнему узлу блуждающего (X) нерва; б — верхний шейный симпатический узел; 7 — нижний узел блуждающего нерва; 8 — соединительные ветви к двум первым спинномозговым узлам; 9 — внутренняя сонная артерия; 10 — внутренняя яремная вена; II — шилоязычная мышца; 12 — вертикальная мышца языка; 13 — верхняя продольная мышца языка; 14 — поперечная мышца языка; 15 — нижняя продольная мышца языка; 16 — подбородочно-язычная мышца; 17 — подбородочно-подъязычная мышца; 18 — подъязычно-язычная мышца; 19 — щитоподъязычная мышца; 20 — грудиноподъязычная мышца; 21 — грудино-щитовидная мышца; 22 — верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 23 — нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 24 — шейная петля; 25 — нижний корешок шейной петли; 26 — верхний корешок шейной петли. Красным цветом обозначены ветви, отходящие от продолговатого мозга, фиолетовым — от шейного отдела спинного мозга.

Признаки поражения периферического поражения (бульбарный паралич):

а) одностороннее поражение:

· дизартрия (нарушение артикуляции речи)

· атрофии и фибриллярные подёргивания в поражённой половине языка

· девиация (отклонение) языка в поражённую сторону

б) двустороннее поражение:

· анартрия (отсутствие речи)

· мышцы языка атрофированы с двух сторон, в них наблюдаются фибриллярные подёргивания

· еда и питьё невозможны

Признаки центрального поражения (ядро нерва имеет только одностороннюю иннервацию с противоположной стороны)

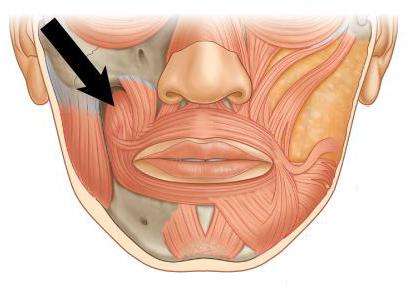

а) одностороннее поражение (при поражении пирамидного тракта): девиация языка в здоровую сторону

Рис.20 Девиация языка вправо при поражении пирамидного тракта слева.

б) двустороннее поражение (псевдобульбарный паралич, повреждение кортиконуклеарных путей с двух сторон): язык лежит неподвижно в полости рта, анартрия, еда и питьё невозможны.

3. Двигательная сфера:

Таблица 2. Исследование мышечного тонуса.

| Вид движения | Методика исследования |

| Сгибание-разгибание в локтевом суставе | Врач, взяв одной рукой плечо, другой рукой предплечье больного, несколько раз максимально сгибает и разгибает предплечье |

| Пронация и супинация предплечья | Врач берёт больного за руку (ладонь в ладонь) и несколько раз пронирует и супинирует предплечье |

| Сгибание и разгибание в коленном суставе | Врач одной рукой берётся за переднюю поверхность бедра, другой захватывает голень и несколько раз сгибает и разгибает голень |

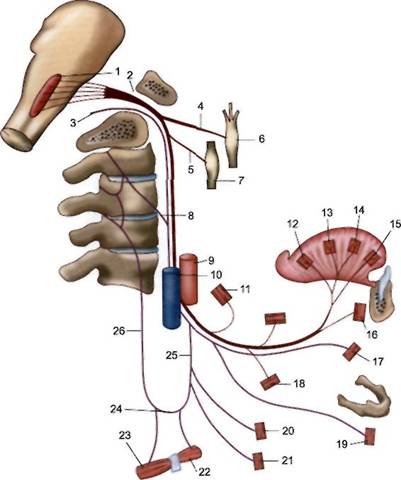

Рис.10 Ход волокон кортикоспинального пути (в т.ч. и кортиконуклеарного пути), схема расположения путей во внутренней капсуле.

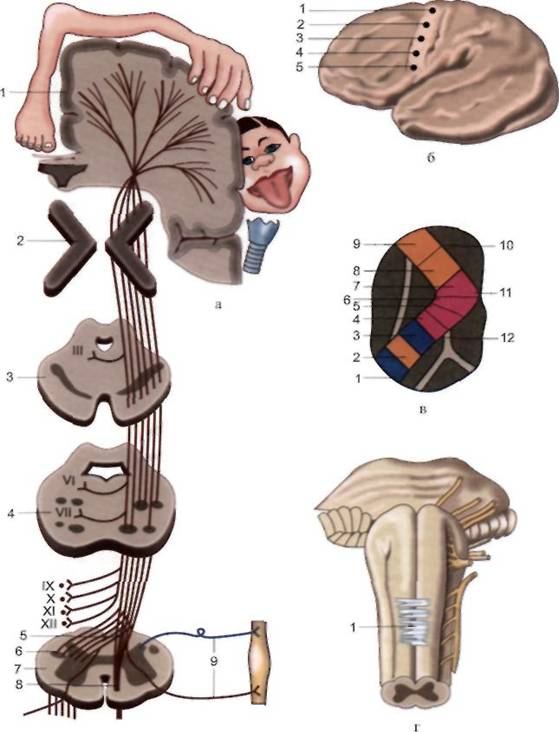

а — пирамидный путь: 1 — кора большого мозга; 2 — внутренняя капсула; 3 — ножка мозга; 4 — мост; 5 — перекрест пирамид; 6 — латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь, 7 — спинной мозг; 8 — передний корково-спинномозговой путь; 9 — чувствительные двигательные волокна периферического нерва; III, VI, VII, IX, X, XI, XII — соответствующие черепные нервы, б — конвекситальная поверхность большого полушария: двигательная зона коры (поля 4 и 6); топографическая проекция частей

Движения бывают произвольными (осознанными, с участием коры и пирамидной системы) и непроизвольными (автоматизированными, с участием экстрапирамидной системы, т.е. подкорковых узлов, и мозжечка)

3.1.МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ:

· прежде всего, необходимо оценить объём, скорость движений. Врач просит пациента совершить симметричные движения в разных отделах конечностей: двигать пальцами по типу «игра на пианино», сжать – разжать кулаки, «помахать» кистями и стопами, согнуть – разогнуть руки в локтевых суставах, ноги в коленных суставах;

- затем оценивается сила мышц: вложенные в кисти пациента указательный и большой пальцы врача сжимаются больным с максимальным усилием, определяется степень сопротивления, которое пациент оказывает при попытке врача разогнуть руки больного, согнутые в локте (сила сгибателей) и, наоборот, при попытке согнуть руки больного, разогнутые в локте (сила разгибателей), похожие пробы проводятся и на нижних конечностях. Шкала оценки мышечной силы:

5 баллов – объём, скорость движений в конечностях сохранены и адекватны возрасту, степень сопротивления достаточная (нет пареза)

4 балла– несколько снижена скорость и объём движений, снижена степень сопротивления при выполнении проб, но пациент легко преодолевает силу тяжести (лёгкий парез)

3 балла – выраженное снижение объёма и скорости движений, при попытке сопротивления имеется «уступчивость», пациент с трудом проедолевает силу тяжести, после чего рука(нога) сразу опускается (умеренный парез)

2 балла – пациент не может преодолеть силу тяжести (поднять руку/ногу), но может совершать некоторые движения в плоскости кровати, на которой лежит рука/нога (глубокий парез)

1 балл – пациент не может совершать никакие движения, но при сознательной попытке произвести эти действия врачу заметны сокращения соответствующих мышечных волокон под кожей (очень глубокий парез)

0 баллов – нет движений, нет подкожных сокращений (плегия)

Для выявления скрытого пареза выполняются пробы Мингаццини – Барре:

· Верхняя– пациент с закрытыми глазами вытягивает руки вперёд, на стороне пареза рука опускается

· Нижняя – пациент лежит на спине с закрытыми глазами, вытягивает и поднимает ноги, на стороне пареза опускается нога

Виды нарушений мышечного тонуса:

I. Гипертонус (повышение мышечного тонуса)

А) спастический – избирательное повышение мышечного тонуса в сгибателях рук и разгибателях ног при центральных параличах, по мере исследования он ослабевает;

Б) пластический – диффузное повышение тонуса во всех мышечных группах при поражении экстрапирамидной системы (паллидонигральная часть, гипокинетически-гипертонический синдром).

II. Гипотонус (снижение мышечного тонуса)

А) при периферических парезах;

Б) при поражении мозжечка;

В) при поражении экстрапирамидной системы (стриарная часть, гиперкинетически-гипотонический синдром);

Г) при выпадении мышечно-суставной чувствительности.

Глубокие рефлексы: 1)сухожильные;2)надкостничные.

Виды и методы вызывания безусловных рефлексов:

Таблица 3. Поверхностные рефлексы со слизистых.

| Название | Методика вызывания | Рефлекторная дуга |

| Корнеальный, коньюнктивальный | Кончиком стерильной ваты врач дотрагивается до края роговицы глаза, в ответ происходит смыкание глазничной щели | Афферентная часть – 1ая ветвь V нерва, эфферентная часть – VII нерв (круговая мышца глаза), замыкается на уровне моста ГМ |

| Нёбный | Врач шпателем дотрагивается до мягкого нёба пациента справа и слева, в ответ происходит сокращение «нёбной занавески» и отклонение язычка в соответствующую сторону | Афферентной и эфферентной частями являются волокна IX и X нервов, замыкается на уровне продолговатого мозга (мышцы, поднимающие нёбную занавеску) |

| Глоточный | Врач шпателем дотрагивается до задней стенки глотки справа и слева, в ответ возникает кашлевой рефлекс | Афферентной и эфферентной частями являются волокна IX и X нервов, замыкается на уровне продолговатого мозга (мышцы-констрикторы глотки) |

| Анальный | Пациент лежит на боку с поджатыми к туловищу ногами, раздвинув пальцами ягодицы больного, врач наносит иголочкой штриховое раздражение в перианальной области, в ответ происходит сжимание наружного анального сфинктера | Афферентной и эфферентной частью является половой нерв, замыкается на уровне S2-S5 сегментов спинного мозга (мышца — наружный анальный сфинктер) |

Таблица 4. Поверхностные рефлексы с кожи.

| Название | Методика вызывания | Рефлекторная дуга |

| Брюшной верхний | Врач наносит иголочкой штриховое раздражение на уровне рёберных дуг с обеих сторон, в ответ происходит сокращение мышц брюшного пресса соответствующей стороны | Афферентная и эфферентная части – межрёберные нервы, замыкается на уровне D7 –D8 (прямые, косые и поперечные мышцы брюшного пресса) сегментов спинного мозга |

| Брюшной средний | Врач наносит иголочкой штриховое раздражение на уровне пупка с обеих сторон параллельно полу, в ответ происходит сокращение мышц брюшного пресса соответствующей стороны | Афферентная и эфферентная части – межрёберные нервы, замыкается на уровне D9 –D10 (прямые, косые и поперечные мышцы брюшного пресса) сегментов спинного мозга |

| Брюшной нижний | Врач наносит иголочкой штриховое раздражение на уровне паховых складок, в ответ происходит сокращение мышц брюшного пресса соответствующей стороны | Афферентная и эфферентная части – межрёберные нервы, замыкается на уровне D11 –D12 (прямые, косые и поперечные мышцы брюшного пресса) сегментов спинного мозга |

| Кремастерный | Врач наносит иголочкой штриховое раздражение по внутренней поверхности бёдер, в ответ происходит подтягивание соответствующего яичка в мошонку | Эфферентная часть – бедреннополовой нерв, замыкается на уровне L1-L2 (кремастерная мышца) сегментов спинного мозга |

| Подошвенный | Врач наносит иголочкой штриховое раздражение по подошве от пятки по наружному краю до пальцев стопы справа и слева, в ответ происходит сгибание пальцев («кивок») | Эфферентная часть – седалищный нерв, замыкается на уровне L5 –S1 (мышцы-сгибатели пальцев стопы) сегментов спинного мозга |

Таблица 5. Глубокие сухожильные рефлексы.

| Название | Методика вызывания | Рефлекторная дуга |

| Бицепс-рефлекс (сгибательно-локтевой) | Врач ударяет молоточком в области локтевой ямки в месте прикрепления сухожилия двуглавой мышцы плеча, в ответ происходит сгибание предплечья в локтевом суставе | Эфферентная часть – мышечно-кожный нерв, замыкается на уровне C5-C6 (двуглавая мышца плеча) сегментов спинного мозга |

| Трицепс-рефлекс (разгибатель но-локтевой) | Врач ударяет молоточком в области локтевого отростка в месте прикрепления сухожилия трёхглавой мышцы плеча, в ответ происходит разгибание предплечья в локтевом суставе | Эфферентная часть – лучевой нерв, замыкается на уровне C7-C8 (трёхглавая мышца плеча) сегментов спинного мозга |

| Коленный | Врач ударяет молоточком под надколенником в месте прикрепления четырёхглавой мышцы бедра, в ответ происходит разгибание голени в коленном суставе | Эфферентная часть – бедренный нерв, замыкается на уровне L2-L4 (четырёхглавая мышца бедра) сегментов спинного мозга |

| Ахиллов | Врач ударяет в область прикрепления ахиллова сухожилия над пяточной костью, в ответ происходит разгибание стопы в голеностопном суставе | Эфферентная часть – седалищный (тибиальная ветвь) нерв, замыкается на уровне S1-S2 сегментов спинного мозга |

Рис.21 Сгибательно-локтевой и разгибательно-локтевой рефлексы.

Рис.22 Коленные рефлексы.

Рис.23 Ахилловы рефлексы.

Таблица 6. Глубокие надкостничные рефлексы.

| Название | Методика вызывания | Рефлекторная дуга |

| Надбровный | Врач ударяет молоточком на границе медиальной и средней трети надбровной дуги, в ответ происходит смыкание глазной щели | Афферентная часть – 1ая ветвь V нерва, эфферентная часть – VII нерв(круговая мышца глаза). Замыкается на уровне моста ГМ |

| Карпорадиаль ный | Врач наносит удар молоточком по шиловидному отростку лучевой кости, в ответ происходит сгибание и пронация предплечья и пальцев кисти | Афферентная и эфферентная части – кожно-мышечный, лучевой и срединный нервы, замыкается на уровне C5-C8 сегментов спинного мозга |

Виды нарушения рефлексов:

I.Повышение (гиперрефлексия) сухожильных и надкостничных рефлексов с одновременным угнетением (гипорефлексия или арефлексия) кожных рефлексов и рефлексов со слизистых возникает при центральных параличах и парезах

II.Понижение (гипорефлексия) сухожильных и надкостничных рефлексов наблюдается при периферических параличах и парезах

III.Общее усиление рефлексов появляется при функциональных заболеваниях нервной системы (при неврозах)

Признаки центрального паралича:

Центральный (спастический, пирамидный) парез (паралич) – вследствие поражения центрального двигательного нейрона – передней центральной извилины и нервных волокон пирамидного пути на всём протяжении – от коры до клеток передних рогов спинного мозга или ядер черепно-мозговых двигательных нервов. При центральном параличе сегментарный аппарат спинного мозга лишается тормозного влияния коры головного мозга и не только сохраняет, но даже повышает свою рефлекторную деятельность.

1) Мышечный гипертонус в сгибателях руки и разгибателях ноги на противоположной очагу стороне тела. За счёт такой избирательности походкастановится специфической: гемиплегическая, циркумдуцирующая (описывающая круг) походка Вернике-Манна, «рука просит, нога косит»

2) Гиперрефлексия (повышение сухожильных и периостальных рефлексов) с расширением рефлексогенных зон на стороне тела, противоположной очагу с одновременным снижением или отсутствием кожных рефлексов. Крайнее проявление гиперрефлексии – клонусы коленной чашечки, кисти или стопы – длительные ритмичные сокращения какой – либо мышцы вследствие растяжения её сухожилия.

Таблица 7. Методика исследования клонуса.

Источник