Мысль изреченная есть ложь

Мысль изреченная есть ложь

Из стихотворения «Silentium!» («Силенциум!» — «Молчи!», 1831) Федора Ивановичем Тютчева (1803—1873):

. Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь,

Взрывая, возмутишь ключи, —

Питайся ими — и молчи.

Написано на тему стихотворения «Молчи» немецкого поэта, участника революции 1848 г. в Германии Л. Пфау (1821 —1894).

Цитируется: как совет внимательно относиться к слову — далеко не всякая высказанная мысль понимается другим человеком адекватно, правильно.

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .

Смотреть что такое «Мысль изреченная есть ложь» в других словарях:

Мережковский, Дмитрий Сергеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мережковский. Дмитрий Мережковский … Википедия

Писатель — ПИСАТЕЛЬ. Все писатели поэты приходят в мир со своими песнями и сказаниями о жизни и уходят, не открыв своего настоящего лица. То, что мы обычно знаем о писателях, говорит нам больше об их литературном и социальном родстве, но очень мало, или… … Литературная энциклопедия

Писатель — ПИСАТЕЛЬ. Все писатели поэты приходят в мир со своими песнями и сказаниями о жизни и уходят, не открыв своего настоящего лица. То, что мы обычно знаем о писателях, говорит нам больше об их литературном и социальном родстве, но очень мало, или … Словарь литературных терминов

Семиотика искусства — (от греч. semeion знак) пограничная, междисциплинарная теоретическая сфера, объединяющая аналитические возможности семиотики, эстетики, искусствознания в исследованиях знаковой природы искусства, а также корпуса коммуникативных проблем,… … Эстетика. Энциклопедический словарь

ТЮТЧЕВ — Фёдор Иванович (1803 1873), русский поэт. В философской лирике Тютчева мотивы трагической раздвоенности души, мятущейся между верой и безверием, приобщённостью к высшим, божественным сферам бытия и обречённостью на земное ( дольнее )… … Русская история

«1831-го июня 11 дня» — «1831 го ИЮНЯ 11 ДНЯ», программное для юношеской лирики Л. стихотворение, суммирующее целый ряд ее осн. философско романтич. мотивов. Форме непосредств. размышления «байронического героя» придан характер дневниковой записи (см. Дневник). Жанр… … Лермонтовская энциклопедия

Афоризм — (от греч. αφοριζω отграничивать, отрывать) является совершенно самостоятельным жанром прозы. Формально он как бы воспроизводит структуру общего логического суждения. Но, в то время как научное суждение направлено на исчерпывающее развитие своих… … Литературная энциклопедия

ИЗРЕЧЕННЫЙ — ИЗРЕЧЕННЫЙ, изреченная, изреченное; изречен, изречена, изречено (книжн. устар., поэт.) и (разг. устар., теперь ирон.) ИЗРЕЧЁННЫЙ, изречённая, изречённое; изречён, изречена, изречено. прич. страд. прош. вр. от изречь. «Мысль изреченная есть ложь.» … Толковый словарь Ушакова

ИЗРЕЧЕННЫЙ — ИЗРЕЧЕННЫЙ, изреченная, изреченное; изречен, изречена, изречено (книжн. устар., поэт.) и (разг. устар., теперь ирон.) ИЗРЕЧЁННЫЙ, изречённая, изречённое; изречён, изречена, изречено. прич. страд. прош. вр. от изречь. «Мысль изреченная есть ложь.» … Толковый словарь Ушакова

ЛИРИКА — (от греч. lýra музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни и т. п.), род литературы (наряду с эпосом и драмой), в котором первичен не объект, а субъект высказывания и его отношение к изображаемому. В… … Литературный энциклопедический словарь

Источник

Как понять утверждение: мысль изреченная есть ложь?

Ответить на вопрос

| ЛУЧШИЙ ОТВЕТ |

Когда Гаутама Будда стал просветлённым, была ночь полнолуния. Исчезли все его беспокойства, тревоги, как будто их никогда не существовало прежде, как будто он спал и теперь пробудился. Все вопросы, беспокоящие его прежде, отпали сами собой, он ощущал полноту Бытия и Единство.

Первый вопрос, который возник в его уме, был: «Как же мне высказать это? Я должен объяснить это людям, показать им Реальность. Но как это сделать? «

Первая мысль, которую он изрек, звучала так:

— Всякая высказанная мысль есть ложь.

Сказав это, он замолчал. Это продолжалось семь дней. Когда ему задавали вопросы, он только поднимал руку и многозначительно показывал указательным пальцем вверх.

Предание гласит: «Боги на небесах забеспокоились. Наконец-то на Земле появился просветлённый человек. Это такой редкий феномен! Ибо появилась возможность объединить мир людей с Высшим Миром, и вот, человек, который мог бы быть мостом между Небом и землёй, — молчит».

Семь дней ожидали они и решили, что Гаутама Будда не собирается говорить. Поэтому боги спустились к нему со своим царем Индрой. Прикоснувшись к его стопам, они просили его не оставаться безмолвным.

Гаутама Будда сказал им:

— Я обдумываю уже семь дней все за и против и пока не вижу смысла в разговоре.

Во-первых, нет слов с помощью которых можно передать содержание моего опыта. Во-вторых, что бы я ни сказал, это будет неправильно понято. В-третьих, из ста человек девяносто девяти это не принесёт никакой пользы. А тот, кто способен понять, может сам открыть Истину.

Так зачем лишать его такой возможности? Возможно, поиск Истины займёт у него немного больше времени. Что из того? Впереди — вечность.

Источник

Что означает:*Мысль высказанная — есть ложь*?

Из стихотворения «Silentium!» («Силенциум! » «Молчи!» , 183]) Федора Ивановичем Тютчева (1803—1873):

. Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь,

Взрывая, возмутишь ключи,

— Питайся ими — и молчи.. .

Написано на тему стихотворения «Молчи» немецкого поэта, участника революции 1848 г. в Германии Л. Пфау (1821—1894).

Цитируется как совет внимательно относиться к слову — далеко не всякая высказанная мысль понимается другим человеком адекватно, правильно.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь;

Взрывая, возмутишь ключи:

Питайся ими — и молчи!

Если поверить этим стихам, получается так: где-то в голове у человека живут его мысли. Пока он думает, никакие слова, никакой язык ему не нужен: думать-то можно и без слов, не говоря ничего! А когда он пытается говорить, то может извратить мысли.

Может быть поможет полный текст стихотворения Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои —

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, —

Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймёт ли он, чем ты живёшь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, —

Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, —

Внимай их пенью — и молчи!. .

Источник

Высказанная мысль есть ложь что значит

Мысль изречённая есть ложь, как вы это понимаете? мысль ложь

«Как сердцу высказать себя? /

Другому как понять тебя? /

Поймет ли он, чем ты живешь? /

Мысль изреченная есть ложь. /

Взрывая, возмутишь ключи, — /

Питайся ими — и молчи. » Мысли и слова имеют разную природу. Мы далеко не всегда можем точно выразить словами то, что думаем. Потому как мысли это еще и образы (кроме слов). У каждого свой чувственный опыт. Поэтому часто у людей на одни и те же сказанные слова возникают разные образы и мысли. Так что получается мысль как таковая и мысль высказанная словами это разные вещи. В этом смысле и получается, что «мысль изреченная есть «ложь».

Всё верно! Благодарю за хороший ответ!

Мне очень нравится это стихотворение Тютчева. Одно из любимых.

Из стихотворения «Silentium!» Ф.И.Тютчева — говорит, что слова, которые плохо отражают мысль , а значит искажают, естественно — ложь. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» — тут что ни скажешь, всё не так, все слова — не те.

А написанные слова, если не слышать как они произнесены, с какой интонацией, на что делается ударение, утрачивают истинное значение и трактуются разными людьми совершенно по-разному.

Написано на тему стихотворения «Молчи» немецкого поэта Л. Пфау. Но в чате молчать бессмысленно!

.

Спасибо за развёрнутый ответ.

Как сердцу выразить себя?Другому как понять тебя? Поймет ли он чем ты живешь? Мысль изречения есть ложь. Это из стихотворения Тютчева. Имеется ввиду, что язык слов слишком груб, чтобы хотя-бы приблизительно выразить то, что человек чувствует или мыслит у себя в голове. Каждый раз, когда ты пытаешься выразить чувства словами — ты лжешь. Поэтому никто не может полностью тебя понять по твоим словам.

Спасибо за подробный ответ!

Всё меняется ежесекундно и любое понятие имеет множество сторон и к тому же может расти и принимать разные состояния . Изрекая мысль, мы как — будто делаем фотографию : возможно удачную, возможно нет, но в любом случае отчасти ложную, хотя и передающую некую правду, но даже и эта правда со временем может измениться .

То есть правда является одномоментной?

Правда частична. Можно сказать и «одномоментной», да.

Потому что, мысль — это ощущения, эмоции, порывы какие-то душевные. Они правдивы. Это как вдох и выдох. О них человек даже не задумывается. А если мысль оформить вербально, она обрастёт «лишними» словами, экивоками, намёками, и человек с другим складом ума нас может понять неточно, или вообще превратно.

Источник

Всякий ли человек ложь?

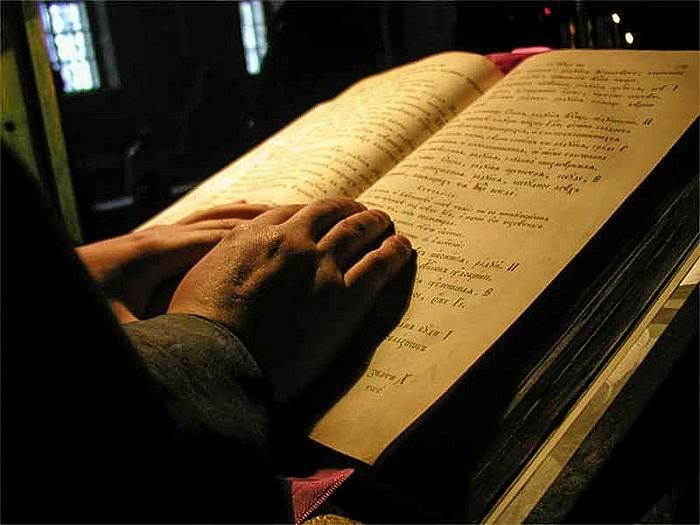

Любителям поэзии хорошо знакомы строки из стихотворения Федора Тютчева «Silentium!» («Молчание!»):

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Замечательные стихи поэта-философа о рождении в глубинах сердца мысли и трудностях воплощения ее в слово, трудностях понимания его другими людьми.

По разумению святителя Григория Нисского, такая фраза может означать вот что:

«Кто усиливается словами изъяснить неизреченное, тот поистине лжив, не по ненависти к истине, но по бессилию речи».

Скорее всего, поэт подразумевает эти муки творчества. Но возникает вопрос: если в глубинах сердечных мысль чиста и истинна, а по изречении становится лживой по бессилию речи, не слишком ли категоричен автор? Ведь написано столько истинных книг об Истине и Правде Божией.

Мы не говорим о сознательном искажении того, что у человека на сердце. Федор Тютчев состоял на службе в Коллегии иностранных дел и прекрасно знал поговорку, широко известную в дипломатических кругах: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли».

Но это очень похоже на другие слова – из псалмов царя Давида. По мнению псалмопевца, не только мысли и слова, но и весь человек есть ложь. Причем не какой-то определенный грешный, а всякий, живущий на земле (см.: Пс. 115: 2).

Этот 115-й псалом входит в Канон ко Причащению, и поэтому многие православные христиане знакомы с ним.

«Веровах, темже возглаголах, аз же смирился зело. Аз же рех во изступлении моем: всяк человек лож. Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Чашу спасения прииму и имя Господне призову, молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоея; растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы, и во имя господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворех дому Господня, посреде тебе, Иерусалиме».

К сожалению, мы не всегда внимательно читаем слова молитв (не внимаем) и не понимаем, что значит «всяк человек ложь». Притом что чуть ниже в этом же псалме читаем: «Честна пред Господом смерть преподобных Его». Получается как бы противоречие. Пока жил на земле человек – был ложь, а скончался – может стать преподобным, святым. Как же объяснить это видимое противоречие?

Часто в церковной среде произносят эти слова: «Всяк человек ложь». Но начинаются они вот как: «Сказал я во исступлении своем: всяк человек ложь».

Исступление (по-гречески – экстаз, от древнегреческого ἔκστᾰσις) – пребывание вне себя, нахождение вовне, восхищение, высшая форма молитвенного стояния. Экстаз – особое духовное состояние, которое называется у святых подвижников «умным созерцанием», «духовным зрением», «ведением», «изумлением», «высшим видением». Исступление встречается в Библии, когда говорится о посещении человека Духом Святым.

«В таком “духовном восхищении” подвижник ангелоподобно возносится к созерцанию Святой Троицы и тайн домостроительства нашего спасения. Он приобретает недоступную естественному разуму способность созерцать истинную сущность вещей; ему возвращается первобытное (праотца Адама) просвещение и способность зреть благодатный свет» (преподобный Григорий Синаит).

Так было со святым Моисеем, со святым Давидом, со святым апостолом Петром и святым апостолом Павлом, когда он оказался на третьем небе и слышал слова неизреченные.

По толкованию святых Афанасия и Василия Великих, исступлением Давид называет здесь поражение и удивление, когда, достигнув духом своим Горних обителей и увидев чудную страну живых при содействии Святого Духа, сказал ясно, что всякий человек, находящийся в мире сем, лжив относительно человеческого блаженства, которое и Григорий Богослов назвал ложным благоденствием.

«Став выше человека, презрел я все человеческое. Ибо исступление означает изменение. Сказав: “благоугожду… Господу” (Пс. 114: 8), потом увидев, “что всяк человек ложь” (потому что помыслы человеческие обманчивы), смирился и подверг я себя злостраданиям, чтобы не пасть с высоты стояния своего» (святитель Афанасий Великий).

Давид Духом Святым созерцал падшую человеческую природу – и увидел ее лживость

Если обобщить мысли святых отцов, то Давид Духом Святым созерцал падшую человеческую природу потомков Адама – ветхого человека. И увидел, что человеческие мысли, слова изреченные, поступки, сердце, ум, рассудок, разум – все ложь.

Ну а как же сам царь Давид? Об этом читаем у Василия Великого:

«Пророк здесь не противоречит сам себе, в чем некоторые софисты стараются изобличить его, утверждая, что если всякий человек лжив, а Давид тоже человек, то, очевидно, и сам он был лжив. А если лжив, то ему не надобно верить в том, что он утверждает. А истина такова, как мы скажем. Ибо люди именуются (здесь) те, которыми обладают еще человеческие страсти, но тот, кто стал уже выше плотских страстей и по совершенству ума перешел в состояние ангельское, тот, когда говорит о делах человеческих, очевидно исключает самого себя из ряду прочих людей».

Понятно, что если есть исключение для пророка Давида, то постараемся воспользоваться этим и узнать условия для такого исключения.

По мнению святителя Григория Паламы, исступление в широком смысле «есть удаление от мирского и плотского мудрования…» Иными словами, исступление есть

«непрестанная умная молитва, в которой человеческий ум имеет постоянную память о Боге, освободившись от всяких привязанностей к страстям и так называемому миру греха» (митрополит Иерофей Влахос).

Но для того, чтобы выступить из себя, нужно сначала познать себя, познать то, из чего надо исступать. А по святым отцам, «человек – тот, кто познал себя» (преподобный Пимен Великий).

Нил Синайский: «Когда познаешь себя самого, тогда возможешь познать и Бога»

«Познавшему себя даруется познание всего; и повинующемуся Богу повинуется всё, когда смирение воцарится в членах его» (священномученик Петр Дамаскин).

«Кто возмог познать достоинство души своей, тот может познать силу и тайны Божества» (преподобный Макарий Египетский).

«Как познавший самого себя познает все, так незнающий себя не может узнать и ничего другого» (святитель Иоанн Златоуст).

«Когда познаешь себя самого, тогда возможешь познать и Бога, и как должно, обозреть мыслию твари» (преподобный Нил Синайский).

«Необходимо для желающего стать причастником Света Небесного познать самого себя» (преподобный Никодим Святогорец).

«Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божией силы помогающей» (преподобный Максим Исповедник).

Познавший себя увидел, что есть в нем «сокровенный сердца человек» (1 Пет. 3: 4), в Писании называемый «чадом Божиим» (Ин. 1: 12), «сыном света» (Лк. 16: 8), «рожденным свыше» (Ин. 3: 3), «ожившим из мертвых», «небесным» (1 Кор. 15: 47, 49), «человеком внутренним» (2 Кор. 4: 16), «духовным» (Еф. 4: 21), «новой тварью» (2 Кор. 5: 17).

Но с чего начинается познание себя? По словам епископа Иннокентия Херсонского, «хорош тот, кто искренне считает себя нехорошим, тот только начинает быть хорошим». Это начало, это первая ступень. На вершине ее могут быть мысли преподобного Силуана Афонского:

«Мы можем рассуждать лишь настолько, насколько познали благодать Святого Духа»; «Совершенные от себя ничего не говорят. Они говорят лишь то, что дает им Дух».

Или, по апостолу Павлу, в возрожденном человеке действует сила Божественная, «которая производит и хотение, и действие» (Флп. 2: 13). То есть и мысль истинную, и слово, и действие.

По этому поводу можно привести пример из жития преподобного Силуана Афонского из книги «Старец Силуан» архимандрита Софрония (Сахарова):

«В 1932 году монастырь посетил один католический доктор, отец Хр. Б. Он много беседовал с О. В. по разным вопросам жизни Святой Горы и между прочим спросил:

– Какие книги читают ваши монахи?

– Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Феодора Студита, Кассиана Римлянина, Ефрема Сирина, Варсануфия и Иоанна, Макария Великого, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Григория Синаита, Григория Паламы, Максима Исповедника, Исихия, Диадоха, Нила и других отцов, имеющихся в “Добротолюбии”, – ответил О. В.

– Монахи ваши читают эти книги. У нас читают их только профессора, – сказал доктор, не скрывая своего удивления.

– Это настольные книги каждого нашего монаха, – ответил О. В. – Они читают также и иные творения святых отцов Церкви и сочинения позднейших писателей-аскетов, как, например, епископа Игнатия (Брянчанинова), епископа Феофана Затворника, преподобного Нила Сорского, Паисия (Величковского), Иоанна Кронштадтского и других.

Об этой беседе О. В. рассказал старцу Силуану, которого глубоко почитал. Старец заметил:

– Вы могли бы рассказать доктору, что наши монахи не только читают эти книги, но и сами могли бы написать подобные им… Монахи не пишут, потому что есть уже многие прекрасные книги, и они ими довольствуются, а если бы эти книги почему-либо пропали, то монахи написали бы новые».

Сказано: «Ложь – это “ветхий” человек, а истина – “новый” человек»

Это значит, что и в наше время есть такие подвижники, у которых и мысль истинная, и воплощенное слово, подобно древним великим святым. Ибо сказано: «Ложь – это “ветхий” человек, а истина – “новый” человек» (Древний Патерик).

И в таком случае «духовный человек» скажет: «Излилось из сердца моего слово благое» (Пс. 44: 2), и «язык мой трость скорописца» (Пс. 44: 2). Потому что верен он Господу своему, сказавшему: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды» (Ин. 7: 38). Чрево – это сердце с неизреченными мыслями, а живая вода – благодать с воплотившимися словами и делами (святитель Иоанн Златоуст).

Исступление, как мы уже отмечали, – это изменение (перемена ума, древнегреч. μετάνοια). Изменяя свою жизнь, просвещая ум, очищая сердце, исполняя заповеди, причащаясь из Чаши Тела и Крови Христовой, из одного драгоценного сосуда в другой, не менее драгоценный сосуд, понудим себя и постараемся и мы подражать святым подвижникам, сподобившимся услышать от Господа Иисуса Христа при жизни: «Вот истинный израильтянин, в коем нет льсти» (Ин. 1: 47), а по смерти: «Честна пред Господом смерть преподобных Его» (Пс. 115: 6). Аминь.

24 августа 2018 г.

Об авторе

Епископ Цалкинский Григорий (Грузинская Православная Церковь) родился в 1972 г. в Сухуми. Учился в Саратове, затем в Москве. По светскому образованию – кардиохирург, доктор медицинских наук. В 2010 году пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона, а затем и в иеромонаха. Закончил Тбилисскую духовную академию. В 2013 г. возведен в сан епископа Грузинской Православной Церкви.

Источник