- Что такое воспоминания и как их сохранять?

- Что такое воспоминания?

- Воспоминания бывают:

- Как формируются воспоминания, и для чего они нужны?

- Воспоминания в психологии.

- Польза приятных воспоминаний.

- Как избавиться от неприятных воспоминаний?

- 1. Найти противовес.

- 2. Переосмыслить.

- 3. Принять случившееся.

- 4. Убрать раздражители.

- Что такое ложные воспоминания, почему они существуют?

- Конфабуляция.

- Вы живете в прошлом и даже не осознаете этого. 8 признаков, что пора вернуться в реальность

- Вы живете прошлым, если

- 1. Склонны к ностальгии

- 2. Преследует неразрешенный конфликт из прошлого

- 3. Трудно отпустить

- 4. Сопротивление переменам

- 5. Придерживаетесь мышления «раньше жизнь была лучше».

- 6. Чувство вины

- 7. Затаили обиду

- 8. Сравнения с прошлым

- Как перестать жить прошлым и принять настоящее

- Что скрывает мозг, или Как появляются ложные воспоминания

- Как формируются воспоминания

- Основные причины ложной памяти

- Разновидности фальшивых воспоминаний

- Принципы в нейробиологии

- Что по этому поводу думает психотерапия

- Как ложные воспоминания сказываются на работе

Что такое воспоминания и как их сохранять?

Воспоминания – связующая нить между прошлым и настоящим. Какие-то едва возможно вспомнить, а некоторые поражают своей детализацией. Так чем же они являются, и как работает этот механизм? Почему воспоминания бывают ложными? Как избавиться от неприятных и чем полезны приятные?

Что такое воспоминания?

Воспоминания — это способность мозга восстанавливать образы и ситуации, прожитые в прошлом. Лучше всего запоминаются моменты жизни, которые вызывают большее количество эмоций. Их гораздо проще вспомнить даже в мельчайших подробностях. Воспоминания бывают произвольными и непроизвольными.

- Произвольными называют те, которые мы пытаемся вызвать собственными силами. Например, имена, даты, адреса, номера телефонов и т.д.

- Непроизвольные являются спонтанными и появляются в момент, когда мы сталкиваемся с образами или запахами, которые наблюдали в прошлом. Непроизвольные связаны с эмоциями и поэтому дольше сохраняются в сознании.

Главное отличие произвольных заключается в том, что они составляют сознательную память, а непроизвольные – бессознательную, неумышленную.

Воспоминания бывают:

- ностальгические;

- приятные;

- тягостные;

- радостные;

- обрывочные;

- печальные;

- кошмарные;

- романтические и т.д.

Формируясь в нашем подсознании, они обязательно проходят сквозь осведомленные эмоции, а значит, несут в себе их отпечаток.

Как формируются воспоминания, и для чего они нужны?

Формируются воспоминания посредством восприятия и запоминания информации из прошлого, но процессы их появления зависят от индивидуальных особенностей психики, эмоционального состояния, возможностей памяти.

Они появляются, когда мы готовы их воспринять и меняют отношение к прошлой жизни.

Такие моменты можно сравнить с аудиозаписями. Проигрывая их каждый раз снова и снова, происходит переосмысление с обретением новых деталей и эпизодов.

Воспоминания в психологии.

В психологии обращаются к термину «реминисценция», что обозначает воспроизведение информации, сохраненной в памяти.

Реминисценция — это отсроченное воспоминание воспринятого или заученного материала. Такое явления бывает частым и возникает в любых возрастах.

Отличить реминисценцию от других явлений трудно, ведь речь идет о способности мозга воспроизводить информацию. Но реминисценция является самым точным и подробным явлением.

Психология приделает много внимания детским воспоминаниям. Процесс запоминания у малышей задействует образную память. В начальные годы своей жизни ребенок запоминает те образы, которые его окружают, но держатся они в сознании достаточно мало.

В период от трех лет воспоминания обретают сильный эмоциональный окрас, крепнут и запоминаются на длительный срок.

В процессе взросления позитивный результат приносят наводящие вопросы родителей, при попытке ребенка что-то вспомнить. Это развивает внимание, общий уровень интеллекта.

В дошкольном и школьном возрастах дети подключают работу воображения, переходят к заучиванию информации. В этот период воспоминания становиться последовательными, непрерывными и напрямую зависят от эмоционального восприятия ребенка.

Польза приятных воспоминаний.

После исследования, проведенного в университете Сан-Франциско, было определено, что качество воспоминаний отображают уровень удовлетворенности жизнью.

Со временем даже негативные воспоминания воспринимаются как опыт и могут стать нейтральными или даже положительными.

Вывод:

- Нужно меньше сосредотачиваться на негативе и воспринимать все как полученный не зря опыт.

- События из прошлого, вызывающие улыбку – это работа мозга, а значит элемент, улучшающий память.

- Приятные воспоминания – это хорошая мотивация. Результаты прошлого толкают на достижения будущие, а негативные уроки всегда подскажут, как делать не стоит.

В ходе некоторых исследований было установлено, что экстраверты склонны больше концентрироваться на положительных моментах из прошлого, в то время как интроверты оставляют в своей памяти более трогательные и печальные события.

Как избавиться от неприятных воспоминаний?

Любые воспоминания являются определением нашей индивидуальности, а также составляют часть нашей жизни. Если с положительными воспоминаниями все понятно, то негативные вызывают отрицательные эмоции или вводят в депрессию.

Справится с «приступами» внезапно нахлынувшей волны негатива удается не всем. Что делать, если начинается приступ?

1. Найти противовес.

Перебить негативные воспоминания, какими бы они не были, всегда помогут положительные и приятные. Что если припомнить, какие красивые розы растут у бабушки в деревне или как вкусно пахнет на кухне, когда готовит мама. Такие отголоски могут быть незначительными, однако обеспечат хороший эмоциональный настрой.

2. Переосмыслить.

Если отрицательные эмоции сопровождаются навязчивыми неприятными мыслями, стоит твердо разграничить прошлое и настоящее. Воспринимая негативные ситуации как прожитый опыт, гораздо проще их принять, отпустить, забыть.

3. Принять случившееся.

К слову об опыте: воспоминания беспокоят, когда подсознание указывает на наши ошибки. Чувства вины, стыда, обиды, неловкости или страха провоцируют неприятное всплывать в голове снова. Что делать в этом случае? Принять подсказки нашего мозга: сделать определенные выводы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Понять, что время не вернуть, зачем тогда мучать себя?

4. Убрать раздражители.

Еще один хороший способ истребить воспоминания, которые докучают – избавиться от всего, что с ними связанно (фотографии, одежду, мебель). Очистить пространство вокруг себя – значит очистить свой разум от вредных воспоминаний.

Что такое ложные воспоминания, почему они существуют?

Исследования говорят, что воспоминанием не всегда можно доверять. Ведь процессы запоминания могут не отображать реальную действительность, а искривлять ее.

Влияние эмоций на память иногда настолько сильное, что может видоизменить или запомнившуюся информацию. Фантазии становятся частью реальности, воспринимается как абсолютная действительность.

К сожалению, не существует метода, помогающего в точности отличить правдивые воспоминания от ложных, а значит ложные занимают свое место на ряду со всеми воспоминаниями.

Конфабуляция.

В психологии явление ложных воспоминаний иногда проявляется в виде конфабуляции. Конфабуляция – видоизмененные воспоминания, факты, которые отличаются от реальности либо переносятся в другой период времени, сопутствуя несуществующим событиям.

В психиатрии такое явление принято относить к расстройствам. Лечение таких нарушений происходит посредством приема необходимых для правильной работы памяти витаминов, либо когнитивными способами.

Воспоминания – зеркало нашей индивидуальности. Они бывают приятными и появляются, чтобы мотивировать, вселять надежду. Они бывают неприятными, чтобы напомнить о прошлом опыте или предостеречь от глупых ошибок. Но все же воспоминания – это индивидуальная пластинка души, которую можно и стоит иногда проиграть.

Источник

Вы живете в прошлом и даже не осознаете этого. 8 признаков, что пора вернуться в реальность

Иногда мы оказываемся отключенными от настоящего момента. Человек живет прошлым и даже не подозревает, что в этом кроется причина его бед.

Во время трудностей легко потерять связь с реальностью. Люди ищут ответы, но так и не находят. В итоге появляются обиды на судьбу, на жизнь, людей и обстоятельства. А ведь причина всегда была в них самих.

Стоит отпустить прошлое и все наладится самым невероятным образом. Поймите, любым изменениям нужно пространство, а оно уже занято тем, что давно ушло, но вы так и не отпустили.

Вы живете прошлым, если

1. Склонны к ностальгии

Все мы сталкивались с этим чувством. Определенное настроение, запахи или воспоминание могут вызвать такое эмоциональное состояние. И это нормально.

Но порой такой мимолетный миг прекрасной печали перерастает в постоянное желание снова и снова переживать прошлые события. Вы можете погрузиться в свои воспоминания так глубоко, пока что-то или кто-то вас не «разбудит». Вы вспоминаете каждую деталь, свои чувства, эмоции. Но возвращаться в реальность придется.

2. Преследует неразрешенный конфликт из прошлого

Болезненные переживания могут влиять на вас годами. Когда нам больно, некоторые люди предпочитают подавлять свои эмоции, это сделать проще. С годами такой «груз» накапливается в подсознании и начинает оказывать неожиданное влияние. Вам может казаться, что вы давно это преодолели, но эмоциональная реакция на прошлую ситуацию говорит о другом.

Разговор со своим внутренним ребенком — прочитать .

3. Трудно отпустить

Это касается всего: воспоминаний, вещей, людей. Это может проявиться в самых тривиальных ситуациях, например, когда вы отказываетесь выбрасывать старые вещи, ведь это же память. Или ищите любой повод связаться с бывшим партнером, другом. Есть еще такой тип людей – собиратели. Они тащат в дом все и никогда не выбрасывают старые вещи с одной оговоркой: а вдруг пригодится.

4. Сопротивление переменам

Люди держатся за устоявшийся распорядок дня, знакомые места и людей, которых знают уже давно. Не хотят покидать свои зоны комфорта. Лучше пусть все будет так, как есть.

Как найти радость в настоящем и быть на позитиве — прочитать .

Проявлять осторожность к новому это нормально и даже хорошо. Но чрезмерное сопротивление переменам заводит вас в тупик. Такое отношение создает сопротивление для потока жизни и поэтому ситуации начинают складываться весьма неблагоприятным образом, заставляя вас что-то менять.

5. Придерживаетесь мышления «раньше жизнь была лучше».

Жить прошлым часто означает сосредоточиться на негативных аспектах своей нынешней жизни. Этим вы притягиваете еще больше негатива, подумайте об этом.

Мы часто слышим, как говорят:

«В мое время все было по-другому» или «В мое время люди были добрее»

5 признаков, что желание вот-вот сбудется — прочитать .

Открою секрет — образ мышления «раньше жизнь была лучше» проистекает из неспособности быть благодарным и наслаждаться настоящим моментом.

6. Чувство вины

Вы относитесь к тем людям, которые подробно анализируют ситуации прошлого? Хотите понять, почему все так сложилось? Может быть, вы задумываетесь о словах, которые могли бы сказать, или о решениях, которые могли бы принять.

Вы цепляетесь за вину. Вот почему снова и снова переживаете эту прошлую ситуацию в своей голове. Вы уверены, что это была ваша вина, и вы бы могли что-то изменить. Знайте, не могли, все уже так, как есть, просто примите это.

7. Затаили обиду

Есть разница между зацикливанием на горечи и воспоминанием о людях, которые причинили вам боль. В первом случае вы все еще чувствуете себя эмоционально возбужденным, даже спустя годы после события.

Вот несколько отличных техник, как простить человека – прочитать .

Да прощать бывает трудно. Но старые обиды отравляют вас, заставляют жить прошлым и не дают двигаться вперед по жизни. Более того, вы притягиваете к себе похожие ситуации, ведь урок не выучен.

8. Сравнения с прошлым

Если вы держитесь за прошлое, вы склонны сравнивать все, что у вас есть сегодня, с тем, что было раньше. Может быть, вы сравниваете нынешнюю версию себя с предыдущей:

«Раньше я была намного красивее / счастливее / стройнее»

Или работа, которую вы имеете, город, в котором вы живете, ваша машина — это может быть что угодно. Как бы то ни было, сравнения всегда в пользу вашего прошлого и показывают вашу текущую ситуацию в негативном свете.

Как перестать жить прошлым и принять настоящее

Если вы можете относиться к вышесказанному, вы, вероятно, уже осознали, что ваша привязанность к прошлому мешает вам двигаться вперед по жизни. Пришло время принять перемены и отпустить то, что вас сдерживает.

1. Избавьтесь от старых обид

2. Простите себя и других

Если вы вините себя в прошлом, поймите, что вы ничего не можете сделать, чтобы его изменить. Чтобы примириться со своим прошлым, попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения стороннего наблюдателя.

Может быть, в тех обстоятельствах это было лучшее, что вы могли сделать. Возможно, ваше решение или поведение были прямым следствием вашего эмоционального состояния или взгляда на жизнь, который у вас был тогда.

3. Восстановите связь с настоящим

Практика осознанности — одна из самых эффективных.

Внимательность — это присутствие. Настройтесь на свои физические чувства и постарайтесь замечать как можно больше.

4. Стройте планы и пробуйте новое

Путешествие в новое место или начало нового хобби или деятельности, это переключит ваше внимание на настоящий момент.

Кризис саморазвития, как выйти из тупика — прочитать .

В общем, это нормально — предаваться ностальгии и время от времени заново анализировать свое прошлое. Но когда ваши старые обиды поглощают вас, и вы боитесь отпустить ситуацию, вам нужно сделать сознательное усилие, чтобы воссоединиться с реальностью.

Прошлое давно ушло, и хотя оно все еще может влиять на вас, наступает время, когда вы должны оставить его позади.

Источник

Что скрывает мозг, или Как появляются ложные воспоминания

Часто мозг играет с нами очень злую шутку. Два человека пережили одно событие, но их рассказы различаются. Что это — амнезия или простая ложь? Однако всё не так просто, как кажется. Воспоминания имеют свойства искажаться. Например, заменять одни события другими. В науке эту проблему называют конфабуляцией, или парамнезией, когда у человека кроме основных воспоминаний появляются ложные. В результате отличить правду от вымысла очень тяжело. Давайте в этом посте разберёмся, в чём же тут дело.

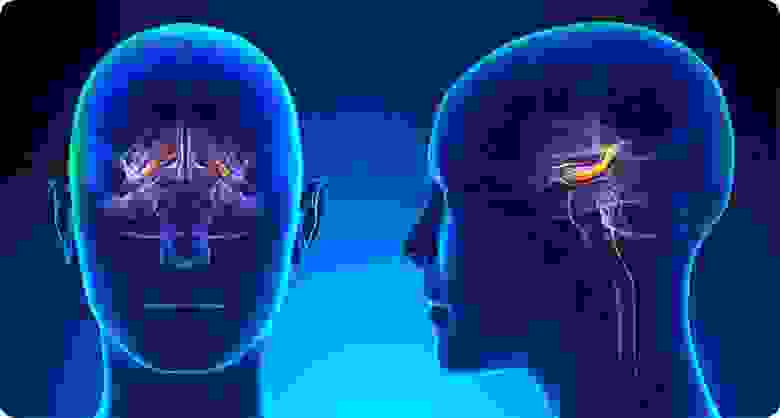

Как формируются воспоминания

Наша память — это ответная реакция определённой группы нейронов на какие-то раздражители. Они формируются за счёт постоянных изменений и связей между собой. Таким образом, с самого рождения наш мозг никогда не перестаёт работать. Нейроны кочуют от образа к образу и создают определённые мысли.

Ответная реакция — это синаптическая пластичность, то есть постоянные изменения в силе связей (синапсах) между клетками мозга. Они могут быть сильнее или слабее в зависимости от того, как давно были активированы. Активные связи могут усиливаться, а неиспользуемые соединения, наоборот, слабеть и исчезать.

Память делится на две категории:

Кратковременная. Позволяет удерживать мысль около минуты. Это нужно для того, чтобы запомнить номер телефона, автомобиля или фамилию человека.

Долговременная. Отвечает за продолжительные воспоминания.

Долговременная память, в свою очередь, делится на процедурную, которая отвечает за действия, и декларативную, отвечающую за осознанный вызов информации.

Все воспоминания как раз базируются на декларативной памяти. Она может активироваться визуально или словесно. Например, вам нужно вспомнить фамилии сборной по футболу или восстановить список покупок.

Декларативная память делится на следующие категории:

Семантическая. Оперирует значениями и понятиями. Например, что такое компьютер или мяч.

Эпизодическая. Относится к событиям. Например, когда у вас была свадьба или как давно вы катались на катамаране.

Наша память — это реактивация определенной группы нейронов, образованная постоянными изменениями силы связей между ними. Реактивирует комбинацию нейронов «синаптическая пластичность».

Контакт между нейронами называют синапсами. Он может быть сильнее, или слабее. То есть, все используемые связи могут становиться сильнее. Однако неиспользуемые нейроны слабеют и полностью исчезают. Соединение между двумя нейронами становится сильнее, когда нейрон A последовательно активирует нейрон B, заставляя его запускать потенциал действия. Нейроны общаются друг с другом с помощью электрических событий, называемых «потенциалами действия», и химических – нейротрансмиттеров. В результате изменения, добавления или отмирания синапсов формируется наша память.

Однако последние исследования на пожилых мышах доказали, что за счёт гиппокампа (отдела мозга) происходит усиление нейрогенеза, то есть появляются новые нейроны и наша память восстанавливается.

Основные причины ложной памяти

Исследованиями ложной памяти занялись недавно. Основателями этого направления были, как ни странно, гипнотизёры Пьер Жане, Рихард Крайфт-Эбинг и другие. Причём последний демонстрировал такое явление, как возрастная регрессия. Он погружал человека в гипноз, и тот воспроизводил своё детство.

Учёные сразу разделились на два лагеря. Одни считали, что гипнотизируемый действительно воспроизводит воспоминания своего детства. Однако были те, кто считал, что он просто играл какую-то роль, то есть хотел, чтобы так всё было. Именно работы Крайфта-Эбинга дали начало противоречивым дискуссиям.

Однако реальные причины расстройств памяти неизвестны. С медицинской точки зрения, чаще всего парамнезии встречаются у людей с повреждениями передней части мозга (лобных долей).

Врачи выделяют следующие причины возникновения ложных воспоминаний:

черепно-мозговые травмы с корсаковским синдромом в период обострения;

нарушение мозгового кровообращения (ишемия, геморрагические инсульты с поражением сосудов);

синдром Корсакова (как результат — острая нехватка витамина В1 при нездоровом образе жизни или образовании злокачественных опухолей);

амнестический церебральный атеросклероз (последствия — дезориентация и нарушение памяти);

сосудистая деменция (возникает в результате единичных инфарктов головного мозга);

разнообразные болезни, связанные с нарушением памяти (Паркинсона, Пика, Альцгеймера, Гентингтона, старческое слабоумие, психотические формы сенильной деменции);

параноидальный психоз с бредом преследования, сопровождающийся галлюцинациями;

тяжёлая форма отравления алкоголем, наркотическими веществами, ядами, угарным газом;

абсцессы и опухоли в мозге.

К сожалению, ложные воспоминания встречаются у здоровых людей. Это осознанное замещение плохих моментов хорошими событиями. То есть простая форма самозащиты. Некоторые люди, которые потеряли близких, искренне верят, что те всё ещё живы и находятся где-то за границей.

Профессор когнитивной психологии Элизабет Лофтус проводила исследования, пытаясь выяснить пластичность человеческих воспоминаний. Она показывала ролики катастроф длительностью 5–30 секунд и просила заполнить отчёт. Вопрос звучал так: «Как быстро двигались автомобили на видео в тот момент, когда они врезались друг в друга?» Однако для отдельных групп вопрос составлялся по-разному. Например, заменяли слово «врезались» на «соприкоснулись», «ударились», «разбились», «стукнулись».

В зависимости от одного слова испытуемые меняли свои показания. Например, слово «разбились» приписывало событию более ужасающий характер, и людям казалось, что автомобили двигались гораздо быстрее.

В других экспериментах эффект был тот же. Испытуемые приводили большое количество ложных свидетельств. Например, утверждали, что какая-то деталь автомобиля была разбита или сломана. Хотя на видео она была цела.

Таким образом, причиной ложной памяти могут быть не только психические отклонения. Исказить факты очень легко, если вставить в предложения нужные слова.

Разновидности фальшивых воспоминаний

Некоторые фальшивые воспоминания мы придумываем самостоятельно. Иногда нам их навязывают. Однако вся искажённая реальность имеет свои нюансы.

Например, псевдореминисценция (одна из разновидностей ложной памяти) отличается от контабуляции (неправдоподобные рассказы). Хотя симптоматика очень похожа. Если в первом случае человек, давно переживший травму или обиду, начинает о ней вспоминать так, как будто бы она случилась совсем недавно. Во втором случае флэшбэки украшаются придуманными историями. Эти фантазии свойственны алкоголикам, наркоманам или пациентам с диагнозом «шизофрения». В результате ложную память разбивают на несколько категорий.

По причинам происхождения:

бредовые ложные воспоминания, которые не связаны с нарушениями психики и характеризуются навязчивыми идеями самого человека;

внушённые — появляются после определённых подсказок или наводящих вопросов;

мнестические — замещают определённые пробелы в памяти прошлого или настоящего;

онейрические — возникают на почве интоксикации организма или поражения головного мозга;

экспансивные — связаны с бредом величия (например, человек искренне верит, что он Наполеон Бонапарт).

По провоцирующим факторам:

спонтанная (первичная) парамнезия. Возникает сама по себе. Чаще всего идёт параллельно с деменцией, а все воспоминания — выдуманные;

спровоцированная (вторичная) конфабуляция. Ответная реакция на нарушение памяти.

Возникают не только в виде деменции, но и в качестве амнезии. Бывают случаи, когда ложные воспоминания появляются как кратковременное явление на почве пережитого стресса.

амнестические — человек теряет ощущение реальности и относит себя к прошлому (например, пациент может думать, что ему до сих пор 12 лет);

мнемонические — ложные воспоминания о нынешних событиях (они могут касаться быта или профессиональной деятельности);

фантастические — содержат многочисленные нереальные, придуманные истории, похожие на детективные истории или фантастические фильмы.

В своё время игра разума сыграла злую шутку с некоторыми знаменитостями. Мэрилин Монро утверждала, что в 7 лет её изнасиловали. Однако в разных интервью называла новые имена насильника.

Марлен Дитрих считала, что её изнасиловал учитель музыки. Полиция взялась за расследование и выяснила, что такой человек существовал в реальности и он действительно преподавал музыку. К его счастью, когда Марлен было 16, педагог проживал в другом городе.

Таким образом, врачи пытаются вначале выяснить причину и тип воспоминания и только потом начинают работать с пациентом.

Принципы в нейробиологии

В нейробиологии считают, что за переделку воспоминаний отвечают гиппокамп и миндалина. Сканируя мозг с помощью фМРТ и наблюдая за работой участков, можно определить, была ли перезапись или нет.

Как показывает практика, человек не всегда соглашается с тем, что ему навязывают. Под давлением он может признать всё что угодно, но будет оставаться при своём мнении. Доказать это легко. После повторного тестирования, но без давления начальное воспоминание не меняется.

Если испытуемый начинает искренне верить в навязчивую идею, он будет настаивать на ней в любой ситуации. То есть исходное воспоминание исчезло, а вместо него появилось новое. Этот феномен заинтересовал нейробиологов из Великобритании и Израиля (источник). С помощью фМРТ они решили выяснить, какие участки мозга задействованы в искажении памяти.

В эксперименте приняли участие 30 добровольцев. Их разделили на группы по 5 человек. Каждой группе показывали 40-минутный ролик про ловлю нелегальных иммигрантов. Всем испытуемым объяснили, что целью эксперимента является изучение памяти и в конце всем будут заданы вопросы. Поэтому всех попросили не обсуждать друг с другом сюжет.

Через три дня испытуемые отвечали на 400 вопросов (верный/неверный). Каждый участник должен был выбрать вариант и указать, насколько он уверен в правильности своих суждений.

В результате правильно ответили в среднем 69 % человек (средняя и высокая степень уверенности). Когда испытуемые указывали эту степень, среди них оказались правы 80 %.

Через четыре дня эксперимент повторили. Однако теперь испытуемых сканировали на фМРТ и следили за изменениями в коре головного мозга. Вопросы повторялись, однако теперь участниками пытались манипулировать. Им разрешили опираться на общественное мнение. То есть иногда показывали, как ответили другие испытуемые.

Вопросы поделили на три группы, на которые испытуемый отвечал правильно и уверенно.

Манипуляция. 80 вопросов были сфабрикованы. Ему показывали 2,5-секундный вопрос с двумя вариантами (верно/неверно), а затем фотографии людей и их ответы, а потом пустой экран и предыдущую фотографию.

Отсутствие манипуляции. 25 вопросов были без мнения других людей и отмечены крестиками.

Улучшение доверия. Остальные вопросы сопровождались правильными ответами других испытуемых либо комбинацией правильных и неправильных мнений.

Самой эффективной оказалась манипуляция. Около 68,3 % испытуемых под влиянием чужого мнения искажали собственную действительность. Это была не амнезия, не забывание, так как только в 15,5 % случаев при отсутствии манипуляции ответы были неверными.

В третьем эксперименте, который проводили через неделю, испытуемым задавали те же вопросы. Однако на этот раз всем сказали, что прошлые ответы были случайно сгенерированы на компьютере. На этот раз 59,2 % вернулись к первоначальному варианту. Однако 40,2 % по-прежнему отвечали так же, как и во втором тестировании. То есть устойчивый конформизм полностью заместил воспоминания испытуемых.

фМРТ позволяет фиксировать участки мозга, которые активно работают в определённый момент и поэтому нуждаются в дополнительном притоке кислорода.

Снимки показали, что активно мозг работает в следующих ситуациях:

Нонконформизм. Когда человек отвечает правильно независимо от мнения других.

Публичный конформизм. Когда мнение окружающих изначально повлияло на ответ, но потом испытуемый вернулся к начальному варианту.

Устойчивая ошибка. Воспоминания замещаются ложными.

Контроль. Нет манипуляций.

Что по этому поводу думает психотерапия

В отличие от нейробиологии в психологии всё происходит немного иначе. Основным механизмом ложных воспоминаний является когнитивный диссонанс, когда мы любую информацию воспринимаем и анализируем на основании предыдущего опыта. Здесь подразумевается вся психология в целом: ценности, убеждения, мораль, характер и т. д. Проще говоря, если что-то с чем-то не сходится, человек сам себе пытается объяснить произошедшее другими словами.

Например, при исследовании сект выяснились некоторые факты. Когда обещанный апокалипсис не происходил, одна половина поняла, что их обманули. Другая половина продолжала верить в идею, несмотря на ложь.

В 1990-е годы Мавроди напрямую сказал с телеэкранов, что он всех обманул. Однако многие не хотели этого признавать. У некоторых людей продолжал висеть портрет «великого комбинатора».

То есть человек не хочет и не может принять правду. Воспоминания хранятся в нашей памяти в виде определённых схем-образов. Они постоянно меняются и подгоняются под новую информацию.

Таким образом, можно описать каждый механизм ложных воспоминаний:

Инфляция воображения. Человек запоминает выдуманное событие как реальное.

Интерференция. Отсортированные воспоминания смешиваются в кучу, и часто люди становятся жертвами стереотипов. Например, в США первое подозрение падает на чернокожего. В начале 1990-х под влиянием американских и китайских боевиков наши соотечественники думали, что все азиаты владеют приёмами карате.

Ретроспективное предубеждение. Сознание склонно воспринимать изначально предсказуемые результаты, то есть ту информацию, которая уже известна, но раньше человек сомневался в ней.

Ложное чувство знания или некритичное восприятие информации. То есть в голове всплывает какой-то образ, но кто или что это — тяжело вспомнить. Таким образом, СМИ, эзотерики и недопсихологи манипулируют сознанием. Они много раз повторяют одну и ту же информацию, пока человек не начинает в неё верить.

Конформизм памяти. Изменение памяти под влиянием социума.

Эмоциональное искажение. Реальные события, которые окрашиваются новыми красками под влиянием эмоций или стресса. Например, у психолога Ф. Шапиро был случай, когда клиентка искренне верила, что её изнасиловал дьявол. Однако оказалось, что её реально изнасиловали, но это был знакомый отца, надевший шапку с рогами.

Как ложные воспоминания сказываются на работе

Если не брать крайние случаи и патологии, ложные воспоминания не создают проблем. Валери Ф. Рейна, исследователь в области психологии, считает, что с возрастом мы больше полагаемся на смысловую, чем на воспроизводительную, память. Форма запоминания позволяет нам принимать более безопасные решения и уменьшает степень риска.

Этот феномен объясняет парадокс Алле, названный в честь экономиста и Нобелевского лауреата Мориса Алле.

Испытуемых ставят перед выбором — вероятность получить деньги и конечная сумма.

Источник