- Что важнее: практика или теория?

- Теория и Практика: что первично?

- Так зачем же нам вся эта теория?

- Понятие практики, ее роль в познании. Общественно-историческая практика как основной критерий истины.

- Последнее путешествие

- Книги о мозге, сознании и эволюции человека. Часть 2

- Детерминизм

- Книги о мозге, сознании и эволюции человека

- Наука vs религия

- Старение и бессмертие: взгляд биолога

Что важнее: практика или теория?

Многие безоговорочно считают, что практика важней теории. Попробую многосторонне описать теорию, отметить её основные функции и доказать, что она значительна ничуть не менее практики. Понятия теории и практики будем рассматривать в общем смысле, без внедрения в конкретные примеры, т. е. ущемим практику и уподобимся теории, что в данной ситуации никак не скажется на правильности выводов.

Итак, начнём с того, что не будем отрицать тесную связь теории с практикой. Несомненно, в основе теории лежит практика, ведь теоретические выводы делаются, исходя из каких-либо практических действий (например, наблюдений, опытов).

Но несмотря на это, теория и «помогает» практике. Прежде чем провести какой-нибудь эксперимент, сначала нужно тщательно изучить его теоретическую базу, в том числе основополагающие принципы данной сферы и стратегически важные нюансы. Кстати, с таким изучением проблем не возникнет, ведь в большинстве случаев теория кодифицирована, систематизирована и содержится на материальных носителях. Это могут быть, например, и учебники, и энциклопедии, и словари, и книги. Также незаменимым источником теории является Интернет, в «паутине» которого можно найти и электронно-цифровые аналоги материальных носителей, и много того, что ещё не попало на «бумагу», а может, и никогда не попадёт.

А вот информацию о практике бывает трудно добыть. Ведь чаще всего она исходит из неофициальных источников, поэтому её характерным признаком нельзя назвать достоверность. Для её изыскания придётся приложить значительные усилия, которые смогут отнять не только время, но и денежные средства.

Исходя из вышеотмеченных положений, можно с точностью заверить читателей, что теория не только является подготовительным этапом для внедрения в практику, но и помогает постоянно её развивать.

Если кто-то в будущем и не собирается заниматься практикой, то это ему не мешает углубиться в теорию, которая позволит повысить интеллект и расширить свой кругозор. Вот именно таких людей и называют начитанными, которые всё обо всём знают. Здесь уже не столь важно показать свою «рукодельность», как просто удивить окружающих своими умственными способностями по объёму памяти головного мозга.

Изучать же практику без теории представляется непростой задачей, ведущей к весьма поверхностным практическим познаниям. Про таких людей обычно говорят: «сам не понимает, что делает». «Рукодельность» свою покажет, но объяснить ничего не сможет, действовать, исходя из меняющийся ситуации, тоже не сможет, ведь в этом он не разбирается, а просто выполняет запомненные «шаблонные» действия.

Теперь с полной уверенностью можно отметить ещё одну черту теории: она имеет смысл и без применения на практике, а вот практике без теории «будет нелегко».

В значимости практики, конечно, никто и не сомневается, но и теорию слишком далеко на второй план всё же отодвигать не стоит, ведь она является постоянной «спутницей» и «помощницей» практики — и друг без друга они бы не смогли существовать.

Изучайте теорию, занимайтесь практикой и не пренебрегайте ни одной из «сестёр»!

Источник

Теория и Практика: что первично?

Готовим новую учебную программу. Обновление за обновлением, каждый год (по два раза). Собственно говоря бумажная работа на компьютере выросла в х2 раза, а с приходом дистанционной работы в х10!! Интересно получается, что программа на бумаге и программа в жизни, это как две сущности «теория» и «практика» которые почему-то мы продолжаем готовить отдельно. И как правило мы сначала выкатываем теорию, а затем воплощаем ее в жизнь! (как ту самую сказку)

Собственно и процесс обучения построен схожим образом, сначала мы идем учиться, узнавать новое, а затем идем работать, реализовывать полученные знания. И многие наверное слышали шутку: «Забудьте все, чему вас учили в школе/институте». И «не_шутку», которая говорит о том, что умение забывать становится важнее умения учиться! Да, представьте себе, что некоторые интенсивы посвящают 1-2 часа в начале тому, чтобы участники забыли то, что они знают и чему их учили!! То, что знания устаревают, все мы об этом слышали, разные т.н. «Школы» особенно в искусстве имеют разные ценностные установки, подходы и техники, и переучивать бывает сложнее, чем научить с нуля.

А может быть ну ее, эту учебу, и сразу за дело. Как говориться, я бы в летчики пошел, пусть меня научат. И обязательно научат, достаточно два-три месяца прямо на рабочем месте.

Но как оно часто бывает, научат только HARD-skills, тем навыкам, от которых зависит результат работы, выработка и должное качество. И чем уже у вас специализация, тем охотнее вас будут учить. Про остальные навыки направленные на отношения или цифровые технологии возможно вспомнят, если вы о них спросите. А про MIND-skills лучше не спрашивать, не поймут.

Так зачем же нам вся эта теория?

О пользе хорошей теории сказано много, как и про то, что теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Что же делать?

Как-то одного известного физика теоретика спросили: » Что важнее, теория или практика? » И вот что он сказал:

«Теория — это когда все известно, но ничего не работает.

Практика — это когда все работает, но никто не знает почему.

Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!

Попробуем воспользоваться квадратном/матрицей 2х2, чтобы разобраться что происходить, увидеть ситуацию в целом и понять что можно сделать?

1. Для начала надо понять, что ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА не противоречат друг другу , это не противоположности, а два разных измерения и противопоставлять их, все равно что путать теплое и мягкое!! Как будто теплое не бывает твердым, а мягкое — холодным.

2. Начинаем мы с т.н. «БЕЛОГО ЛИСТА» , состояния незнания и неумения. И как я уже отметил, преимущество в том, что нам не надо переучиваться, менять привычки и убеждения. Но как вы понимаете — это похоже на «первое впечатление», где у вас нет второго шанса, так как мы все-таки с момента рождения что-то узнали и чему-то научились))

3. Есть предположение, что ЦЕЛЬ обучения — это ЗНАТЬ + УМЕТЬ , т.е. правый верхний квадрант. Чем больше — тем лучше. И большинство в этом не видят ни какого подвоха, разве что при смене работы или карьерной траектории придется сильно постараться, что забыть все ненужное.

4. Добавим «Теорию» и «Практику» , в матрице 2х2 их не надо противопоставлять (и благодаря этому можно разрешить любые противоречия). В результате у нас получилась вот такая метафора из четырех состояний:

5. Следует отметить, что состояние «Все знаю» х «Все умею» — это иллюзия, если хотите «миф», так как это означает, что вы перестали выходить за рамки своих полномочий, и вокруг вас «все тихонько, да спокойненько». Так как с позиции теории и знаний, чем больше вы узнаете, тем больше вы узнаете то, что вы еще не знаете. А с позиции практики, состояние «все работает» означает, что либо ничего не менялось уже 100 лет, технологии остановились в 19-м веке, либо вы перестали расти в своем мастерстве. ( о трех видах барьеров на пути к мастерству я напишу в следующем выпуске )

6. И вот вы стоите перед выбором, куда ткнуть пальцем, приземлиться пятой точкой и обозначить свою позицию, короче, сделать свой выбор!

Сразу хочу отметить, что промежуточные варианты не допускаю, не потому что их нет в природе, скорее там только они и есть, а для того, чтобы вы разрешили свои внутренние сомнения и противоречия и прояснили для себя ситуацию.

Пишите, что вы думаете, а пока я сделаю три ставки:

А) большинство попадет в элемент матрицы «ПРАКТИК»;

Б) меньше всего будет в квадранте «ТЕОРЕТИК»;

В) из оставшихся слотов: «ИЛЛЮЗИЯ» > «ГИПОТЕЗА»

Почему так, объясню позже в комментарии.

а пока жду ваших самоопределения, решений и высказываний.

Источник

Понятие практики, ее роль в познании. Общественно-историческая практика как основной критерий истины.

Значение практики для познавательного процесса подчеркивали философы разных ориентации — особенно диалектико-материалистической, где практика понимается как активная целенаправленная чувственно-предметная, материальная деятельность людей по преобразованию реальной действительности.

Следует отметить, что понятие «практика» выразилось через достаточно широкий спектр терминов: «действие», «опыт» «опыт жизненного мира», «физическая жизнь», «опыт и целом» и т.п.

Уже Гегель высказал глубокую идею о том, что если в своих целях человек подчинен внешней природе, то в своих орудиях он господствует над ней. Это и есть не что иное, как деятельность, труд, в процессе которого человек изменяет и одновременно познает окружающий его мир. Практика («добро», «воля», «практическая идея») — одна из основных категорий гегелевской диалектики.

Категория практики стала центральной категорией диалектико-материалистической философии. С введением практики в теорию познания было установлено, что человек познает реальный мир не потому, что предметы и явления этого мира пассивно действуют на его органы чувств, а потому, что он сам активно целенаправленно воздействует на окружающую его действительность и в ходе ее изменения познает ее.

В процессе практики человек создает новую реальность — мир материальной и духовной культуры, новые условия своего существования, которые не даны природой в готовом виде («вторая природа»). Практика и познание — две диалектически взаимосвязанные стороны единого исторического процесса, но решающую роль здесь играет практическая деятельность. Это целостная развивающаяся система материальной деятельности человечества.

Роль практики в процессе познания обсуждается и в современной западной философии. Так, П. Поппер указывает на недопустимость разрушения единства теории и практики. Он подчеркивает, что практика — не враг научного познания, а «наиболее значимый стимул к нему».

Важнейшие формы практики:

а) материальное производство (труд), преобразование природы с помощью орудий труда;

б) социальное действие — преобразование общественного бытия, изменение существующих социальных отношении определенными «массовыми силами» (революции, реформы, войны,преобразовние социальных структур);

в) научный эксперимент — активная (в отличие от наблюдения) деятельность, в процессе которой субъект искусственно создает условия, позволяющие ему исследовать интересующие его свойства объективного мира.

Понимание сущности практики и ее форм позволяет выявить ее основные функции н процессе познания.

Практика является источником познания потому, что все знания вызваны к жизни прежде всего и в конечном счете ее потребностями. В частности, математические, знания возникли из необходимости измерять земельные участки, вычислять площади, объемы, исчислять время и т.п. Однако не всегда, конечно, неоткрытия в науке (например, периодический закон Менделеева) Делаются непосредственно «по заказу» практики.

Практика выступает как основа познания, его движущая сила. Она пронизывает все стороны, формы, ступени познания от начала до конца. Весь познавательный процесс, начиная от элементарных ощущений и кончая самыми абстрактными теориями, обусловливается в конечном итоге задачами и потребностями практики. Она служит основой познания и в том смысле, что обеспечивает его техническими средствами, приборами, оборудованием и т.п., без которых оно, особенно в современной науке, не может быть успешным Практика является опосредованно целью познания, последнее осуществляется не ради простого любопытства. Все наши знания предназначены в конце концов для того, чтобы вернутьсн обратно в практику и активно влиять на ее развитиеЗадача человека состоит не только в том, чтобы познавать и объяснять мир, а в том, чтобы использовать полученные знании вкачестве «руководства к действию» по его преобразованию, для всестороннего удовлетворения материальных и духовных потребностейлюдей, для улучшения и совершенствования их жизни.

Практика представляет собой решающий критерий истины, т.е. позволяет отделить истинные знания от заблуждений (об этой функции см. ниже).

Все формы практики, как и ее функции, тесно взаимосвязаны. Практика — явление конкретно-историческое: она изменяется, развивается, совершенствуются ее формы, функции. Преобразуя действительность, практика преобразует и своего «носителя» — человека и, в частности, субъекта познания.

Обещанное дополнение к понятию практики в серии постов о логике:

Последнее путешествие

[Пост без рейтинга]

Есть одна замечательная теория, которая вносит рациональный контекст в религиозные и духовные практики, особенно про вечную жизнь после смерти, Ад, Рай, и все в таком духе, но и не только.

Начать придется издалека, но в конце, обещаю, все встанет на свои места.

Для начала разберемся что же такое наше восприятие и как работает наш мозг.

Мозг — это орган, главной функцией которого является обобщение, систематизация и прогнозирование. Буквально на каждый аспект реальности у мозга есть заготовленное решение — как себя повести психологически и как разместить свое тело в пространстве. Два этих параметра определяют реакцию на любой раздражитель. Выходом из любого стресса мозг так же видит совокупность моторной и психологической активности.

Все многообразие переживаний, которые мы испытываем в течении жизни, в сущности сводится к такому балансу нейромедиаторов и гормонов, при которых мозг работает вполне определенным образом, соответственно счастье — это один химический баланс, а несчастье и горе — другой. Нейромедиаторы существенно сказываются на том, что и как вы чувствуете, как мыслите, какие идеи приходят к вам в голову.

*заметка на полях* Если научиться управлять балансом нейромедиаторов и гормонов, то мы сможем быть счастливы дефолтно.

Итак, теперь перейдем к более сложной части.

Внутренняя механика сновидений по большому счету это просто фоновая активность от перегруженных узлов в мозгу, одновременная активность в разных долях мозга создает образы иногда мало совместимые. Во время сна существенно слабее работают блокаторы, препятствующие обмену сигналами между разными областями мозга. Иными словами если в левом полушарии будет активна область отвечающая за полет самолета, а в правом полушарии — вкус коровьего молока, то вашему внутреннему наблюдателю предстанет картина где корова летит на крыльях самолета и.. ) А дальше активность сменится и будет уже другой образ. В состоянии перед пробуждением блокаторы возвращаются в мозг и на несколько секунд картина перестает меняться как калейдоскоп, и приобретает чуть более логичную структуру, которую мы уже воспринимаем как сюжет, и даже можем его запомнить.

Важно отметить, что параметр времени — всего лишь одна из производных функций восприятия относительно некоторой неоднородности, т.е если нашему мозгу будет угодно во сне промотать время на десять тысяч лет, он это сделает, и вы не заметите подлога.

Теперь о чем таки эта статья.

Придется немного поговорить о смерти, о клетках и об их функциях.

Клетка человеческого тела увеличивает свою активность в десять раз за каждый градус температуры. Т.е если нагреть клетки на 3 градуса, то это увеличит их биологическую активность в 1000 раз. Перед естественной смертью тело нагревается на примерно 1.5 градуса по Цельсию.

Перед смертью огромное количество нейромедиаторов высвобождаются в нервную систему. В зависимости от того, какие чувства испытывает человек перед этим последним путешествием, будет зависеть какие образы он увидит.

Наш мозг является главным по части систематизации и прогнозирования, буквально на каждое событие в реальности у него есть план. На случай смерти — вероятней всего тоже.

И здесь кроется забавная деталь — из всех сценариев которые может выбрать мозг, он выберет наиболее полный и подробный, а не тот, который лично Вам нравится больше. Если вы с самого детства слышали рассуждения взрослых о христианской модели посмертия, то именно её ваш мозг воспроизведет.

Прекрасная деталь — кто же тот самый свидетель который знает все ваши хорошие и плохие поступки, греховные мысли, и который способен осудить вас по всей строгости? Не? Это вы. Ваш внутренний наблюдатель. При этом функция выносится в отдельную суб.личность, например некоего абсолютного создания.

Что касается ада, то тут, очевидно, все еще тоньше. Люди злые, дисгармоничные, агрессивные — живут внутри такого коктейля нейромедиаторов, при котором они постоянно испытывают непрерывный негатив. Надо ли говорить, что именно те нейромедиаторы, которые организм вырабатывать привык — именно из них и будет состоять последнее путешествие.

Каждый получит именно то, что составляет его реальность.

А теперь вишенка на торте.

Последнее путешествие _никогда_ не закончится, и будет вечным.

Связанно это с феноменом инфляции наблюдателя. Мозг живет примерно от 7 до 12 минут после отказа тела — остановка дыхания или остановка сердца. В эти 7 минут мозг отключает сенсорику, заменяя её на продуцированную изнутри. И постепенно, каждую секунду, будут отмирать клетки мозга, внутри этого процесса внутренние переживания будут постепенно становится все монотонней, все менее активными, и к моменту когда не останется целых нейронов, не будет так же и внутреннего наблюдателя, который растворится в субъективной вечности. Иными словами сам момент рассеяния субъективно никогда не наступает, поскольку когда он наступает — субъективной функции уже нет.

При этом пока она есть, пока человек первые 2-3 минуты сохраняет сознание, он по факту может участвовать в этом посмертном путешествии в небытие.

P.S: это всего лишь фентезийная теория, не претендующая на достоверность (;

А какую вечность готовите себе Вы?

Книги о мозге, сознании и эволюции человека. Часть 2

В сегодняшнем посте я продолжу рассказывать о своих любимых книгах о работе мозга и соответственно нашей психики.

Эрик Кандель — «Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг»

Человеческий мозг представляет собой сложнейшее из известных «устройство». Для того, чтобы наша психика функционировала хорошо, требуется слаженная работа целой кучи нейронных сетей. Эрик Кандель, американский психиатр и нейробиолог, показывает нам, как «поломки» в определенных частях мозга или нервных путях приводят к депрессии, необъяснимым тревогам, шизофрении, биполярному расстройству и ПТСР, и почему эти знания важны для понимания здорового мозга. В книге рассказывается история про развитие психиатрии и неврологии, а так же про то, как в нашем мозге взаимодействуют сознательные и бессознательные процессы.

Владимир Лебедев — «Духи в зеркале психологии»

В.И. Лебедев — советский и российский психолог, который занимался исследованиями работы психики в экстремальных условиях, в центре подготовки космонавтов. Его книги показывают как наш мозг в нестандартных условиях способен порождать ощущения паранормального опыта. Книга посвящена подобным феноменам.

Даниэл Канеман — «Думай медленно..решай быстро»

Несмотря на название, книга не представляет собой какой-либо тренинг, а рассказывает о двух (условных) системах в человеческом мозге. Первая — быстрая, работающая с ассоциациями, начинающая принимать решения еще до момента осознания, действующая автоматически. Вторая — обеспечивает нам возможность сознательных усилий, для решения задач, которые требуют внимания и концентрации. Автор — израильско-американский психолог, один из основателей поведенческой экономики.

Оливер Сакс — «Человек, который принял жену за шляпу».

Книга о жизни людей с неврологическими проблемами. Как они выживают в непривычном мире, который создает поврежденный мозг? Это не совсем научно-популярная книга, в ней чувствуется желание автора поднять и философские вопросы, вопросы о том, что такое личность, и как следует относится к своей болезни.

Давид Дубровский — «Сознание, мозг, искусственный интеллект»

Дискутируя с зарубежными и отечественными философами, автор характеризует современные позиции в философии сознания и формулирует собственную, принципиально антиредукционистскую концепцию, предлагающую теоретическое решение проблемы «сознание и мозг». (разум — тело). Книга предназначена студентам, аспирантам, преподавателям философии, всем интересующимся философией сознания и проблематикой искусственного интеллекта.

Детерминизм

Книги о мозге, сознании и эволюции человека

В сегодняшнем посте я отойду от темы когнитивно-поведенческой терапии и хочу рассказать о своих любимых книгах о работе мозга и соответственно нашей психики.

Карл Саган — «Драконы Эдема»

Книга написана известным астрофизиком Карлом Саганом, автором научно-фантастического романа «Контакт». Рассматривается эволюционное развитие нервной системы.

Рита Картер — «Как работает мозг»

Журналистка, пишущая о нейрофизиологии и нейропсихиатрии, рассказывает об устройстве нашей памяти, развитии нервной системы и основных принципах ее функционирования. Рассматриваются очень интересные и необычные опыты.

Доступный и понятный текст на сложную тему.

Джефф Хокинс — «Об интеллекте»

Автор — создатель операционной системы для КПК PalmOS, исследователь в области нейробиологии, описывает свое понимание работы мозга как устройства обработки информации и прогнозирования.

Антии Ревонсуо — «Психология сознания»

Книга ни сколько об устройстве мозга, сколько о попытках науки и философии разобраться с проблемой сознания. Рассматриваются философские идеи о взаимоотношениях между мозгом и сознанием, научные теории о принципах работы нервной системы. Автор максимально не предвзят и свое собственное мнение сообщает лишь в самом конце. Так же рассматриваются с научной точки зрения провокационные идеи и околомистические явления такие как сонный паралич, внетелесные переживания, трансовые состояния, околосмертный опыт.

Роберт Сапольски — «Биология добра и зла»

Автор — американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии, потративший множество времени на наблюдения за павианами в Африки.

Наши поступки и мораль рассматриваются с точки зрения нейробиологии, эндокринологии и психологии. Что произошло за секунду, минуту, день, месяц, тысячи лет до нашего поступка и сделало его именно таким? Самое материалистическое о человеке, что мне только попадалось. Для кого-то это может оказаться минусом или чем-то гнетущим, для меня это оказался огромный плюс. Объемный труд, требующий внимательного чтения, а иногда и гугления. В конце приведен список всех использующихся терминов.

Александр Марков — «Обезьяны, нейроны и душа»

Очень похожа на предыдущую книгу — много экспериментов, рассуждения о свободе воли и ответственности, альтруизме и о том как в процессе эволюции развивалась наша психика и поведение.

Подобная литература вызывает двоякие чувства. С одной стороны немного не по себе, чувствуешь всего лишь себя сложным автоматом, функционирующим по законам природы. Но в то же время, понимаешь насколько безумно сложным является этот «автомат», насколько сложная логика в нем реализована, раз позволяет существовать всему спектру человеческих явлений, включая способность любить, испытывать муки совести и совершать подвиги.

Картинка взята с freepik.

Наука vs религия

Старение и бессмертие: взгляд биолога

Данная заметка написана по просьбе комментатора.

Когда я обучался в магистратуре, нам читал лекции профессор Валерий Степанович Тырнов, исследователь старения. Натура увлечённая, он рассказывал немало удивительного. Например, о том, что обнаружил на сыре штамм плесени, способный расти при отрицательных температурах, который содержит в морозилке, несмотря на протест жены. Профессор надеялся принять с этим штаммом участие в экспериментах, изучающих возможности терраформирования Марса. Ещё он рассуждал о внедрении в геном человека генов, отвечающих за фотосинтез, с целью получения «зелёных человечков», питающихся солнечным светом. Когда я сдавал экзамен профессору, у него уже отказывало зрение. В следующем семестре Валерий Степанович умер. Он пытался успеть победить старение, но не успел. Рассуждая вслух, Валерий Степанович говорил, что первый заметный признак старения у человека проявляется очень рано, зачастую – в подростковом возрасте. Это – кариес постоянных зубов.

Конечно, сегодняшняя заметка будет во многом философской. Таков уж предмет разговора. Начнём с того, являются ли старение и смерть универсальным законом природы, как то утверждает сказочница Урсула Ле Гуин.

Говоря о старении и естественной смерти, мы имеем в виду, прежде всего, многоклеточных животных. Среди одноклеточных и растений явления старения и смерти весьма размыты. Да, согласно новым научным данным, существует т.н. клональное старение штаммов микроорганизмов: для одних существует ограниченное количество делений митозом (бесполое размножение), для других биологические часы обнуляются лишь в одной из разделившихся половинок. Это т.н. репликативное старение. Многие исследователи говорят о хронологическом старении самих клеток простейших организмов. Но это лишь с одной стороны. С другой стороны, теоретически бессмертны растения, размножающиеся вегетативно. Кто может сказать, сколько лет существует традесканция, высаженная в горшок черенком, отделённым от традесканции из другого дома, и та, в свою очередь, когда-то была черенком… Это всё один и тот же геном, один и тот же индивидуум, с генетической точки зрения. В центре пустыни Мохаве произрастает King Clone – клональная колония креозотового куста (Larrea tridentata), возраст которой оценивается в 11700 лет.

Отдельно следует коснуться т.н. пренебрежимого старения. Это такая степень старения, когда практически невозможно установить корреляцию между возрастом и вероятностью смерти. Смерть наступает от случайных причин. Некоторые учёные считают, что понятие пренебрежимого старения применимо к людям, дожившим до 90-100 лет. Так, алеутский морской окунь (Sebastes aleutianus) живёт до 205 лет, моллюск исландская циприна (Arctica islandica) – 400 лет, коробчатая каролинская черепаха (Terrapene carolina) – 138 лет. Возраст антарктических губок Scolymastra joubini оценивается от 15 до 23 тыс. лет.

Наблюдения за гигантскими груперами (Epinephelus lanceolatus), длиной 2,5 м. и весом до 400 кг. (живут 100-120 лет) показали, что старые особи проигрывают конкуренцию молодым. Они менее поворотливы из-за огромных размеров, зачастую не имеют возможности спрятаться в пещеру. Но они не стареют. Они по-прежнему отлично видят малейшее шевеление усика креветки из-под дальнего камня. Они просто перерастают свою экологическую нишу.

Максимальная продолжительность жизни человека – 120 лет.

И всё же, главным свидетельством того, что старение и смерть не есть универсальные законы биологии, является бессмертие самой биосферы. Жизнь на Земле существует миллиарды лет. Клетки и их колонии (а многоклеточный организм в некотором смысле можно рассматривать как колонию клеток) эволюционируют, но процесс этот не прекращается, несмотря на клональное старение, случайности и прочее. Однако, к этому моменту мы вернёмся позже. Главное для нас здесь понять: старение и естественная смерть не являются универсальными законами биологии, а значит, у человечества есть надежда.

Теперь попробуем классифицировать современные теории старения. Во-первых, следует выделить 2 большие группы эволюционных теорий старения.

Первая группа – это эволюционные теории старения, полагающие старение и смерть эволюционным приобретением. Эти теории могут доставить некоторый психологический комфорт. Старение, согласно им – программа, приобретённая видом в процессе эволюции, и стоит только её вырубить…

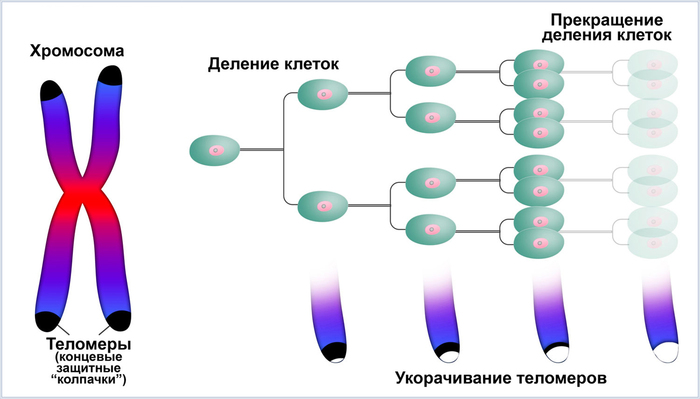

Весьма популярны ныне теории, связанные с т.н. лимитом (пределом) Хейфлика. Такова теломерная теория Оловникова. В соматических клетках с диплоидным набором хромосом размеры теломер (участков ДНК на концах хромосом) с каждым делением клетки сокращаются, по причине отсутствия фермента теломеразы в клетке. Когда теломеры станут достаточно коротки, ДНК-полимераза потеряет способность реплицировать концы молекулы ДНК. Включается процесс апоптоза – запрограммированного саморазрушения клетки. Так, предельное число делений для клеток человеческого организма – 52 деления.

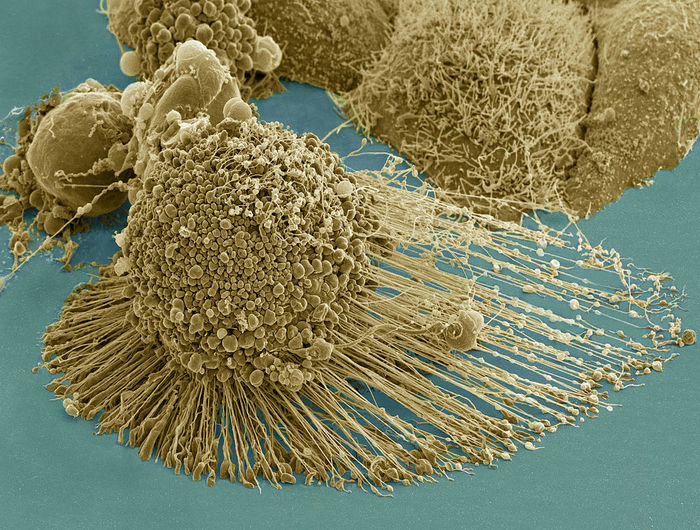

Клетки, в которых функционирует теломераза – бессмертны. Таковыми являются половые и раковые клетки. Полагается, что теломераза исчезла в соматических клетках не случайно, а для подавления опухолеобразования.

Линия клеток HeLa из раковой опухоли шейки матки пациентки по имени Генриетта Лакс, умершей в 1951 г, считается бессмертной. В декабре 1960 года клетки HeLa первыми полетели в советском спутнике. В 1968 г. на борту советского космического аппарата «Зонд-5» они облетели вокруг Луны. Эти клетки эволюционировали за прошедшие годы. Иногда они способны заражать культуры других клеток. Лен Ван Вален описал эти клетки как новый вид организмов – Helacyton gartleri, впрочем, обычно биологи не относятся к последнему всерьёз.

Вот почему, изучение голых землекопов (Heterocephalus glaber) входит в список 25-ти научных идей для продления жизни. Голые землекопы – грызуны, обитающие в полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Живут колониями по 70-80 особей. Во главе колонии – матка, или королева, которая спаривается с 2-3 самцами. Прочие особи колонии – рабочие (как у общественных насекомых). Голым землекопам свойственна хладнокровность. Не чувствительны к боли и ожогам кислотой. Могут доживать до 31 года, что аномально для грызунов (мышь живёт около полутора лет). Не болеют раком. Длина теломер в клетке регулируется. Наносит вред полям батата.

Рассмотрим теперь теории, рассматривающие старение как следствие повреждения клеток. Это вторая группа теорий старения.

Действительно: в мире стареет всё. Изнашивается ботинок, точит вода камень, солнца превращаются в красные гиганты… Эта группа теорий старения рассматривает старение как результат отсутствия программы репарации и способна вызвать некоторый психологический дискомфорт. Ведь написать программу это совсем не то, что просто её удалить, не так ли?

Рассмотрим одну из таких теорий, т.н. теорию накопления мутаций. Согласно этой теории, предложенной Питером Медаваром в 1952 году, естественный отбор препятствует накоплению вредных мутаций, проявляющихся до возраста, достижение которого необходимо организму для реализации репродуктивных функций. Далее действие естественного отбора ослабевает, и накопившиеся вредные мутации, проявляющиеся после прохождения организмом репродуктивного цикла, обеспечивают феноменологию старения. Очевидно, что домовой мыши с быстрым метаболизмом, маленьким тельцем и быстрым репродуктивным циклом, долгая жизнь ни к чему, другое дело – огромный слон, которому необходимо выносить слонёнка. Не отвергая ценного наблюдения о существовании некоторой корреляции между длиной репродуктивного цикла и продолжительностью жизни, отметим, что на настоящий момент теория накопления мутаций остаётся гипотезой.

Гораздо ближе автору этих строк т.н. теория одноразовой сомы. Согласно этой теории, в процессе эволюции стоял вопрос об ограниченности ресурсов. Ресурсы могли быть потрачены на репарацию, а могли быть потрачены на другие функции. В итоге они были потрачены на репарацию (восстановление) ровно на столько, сколько необходимо для реализации репродуктивного цикла. Поскольку жизнь это эволюция нуклеиновых кислот… И природа любит оптимизацию: у полихет – множество параподий, у их потомков членистоногих число ног с повышением уровня организации сокращается. У речного рака 5 пар ходильных ног, у паука – 4, у насекомых – 3, а клопу водомерке для прыжков по воде достаточно 2 пары, 3-я пара передних лапок – специализирована. В целом, данный взгляд на эволюцию старения разделяется основной частью биологического сообщества.

Однако, эволюционные теории старения рассматривают этот процесс в самых общих чертах. Отдельной категорией следует отметить теории старения, рассматривающие конкретные механизмы старения. Одну такую теорию (связанную с пределом Хейфлика) мы уже рассмотрели. Другая подобная теория – свободнорадикальная теория старения. Она утверждает, что старение происходит из-за накопления в клетках повреждений, нанесённых свободными радикалами с течением времени. Свободными радикалами называются молекулы или атомы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешнем электронном уровне. Очевидно, что в основе этой теории во многом лежит эмпирическое наблюдение: животные с интенсивным метаболизмом живут меньше, чем животные с медленным метаболизмом. Сравните землеройку и черепаху. Одна из модификаций свободнорадикальной теории – митохондриальная теория старения, отводящая ключевую роль в процессе таким органоидам клетки, как митохондрии. Вряд ли свободные радикалы являются единственной причиной старения, однако, не следует забывать, что данный подход предполагает возможность увеличения продолжительности жизни при соблюдении определённой диеты (низкокалорийной) и регулярных занятиях спортом.

Автор этих строк придерживается взгляда, что старение связано с множеством механизмов. По аналогии с ботинком: он стирается, и одновременно у него может отклеиваться подошва. Это т.н. системный подход к старению, разделяемый большинством биологов.

Человек мечтает о вечной молодости и бессмертии с тех пор, как осознал себя смертным. Николай Фёдоров, предтеча и вдохновитель Циолковского, мечтал о воскрешении в будущем всех, когда-либо живших, силами науки. Эта идея не так утопична, как может показаться на первый взгляд, если учесть, что человеческий разум трансформирует в природе всё, с чем не может смириться. Люди не могли смириться с тем, что не способны летать, и, в конце концов, создали летательные аппараты. Может ли человек смириться со смертью близких? Нет.

Однако, сейчас нас интересует лишь остановка старения: существует ли в природе радикальный механизм омоложения? Доктор биологических наук Николай Мушкамбаров считает, что таким механизмом является мейоз – процесс образования половых клеток, известный каждому из школьных учебников биологии.

И вот тут нам придётся вступить в область научной фантастики.

Механизм обнуления биологических часов существует, и этот механизм воспроизводится в процессе полового размножения. Однако, обновлённый организм отличается от исходных родительских, но главное – занимает отдельное, искривлённое по Вернадскому, пространство. Даже если мы говорим об эмбрионе в теле матери. Доктор Мушкамбаров рассуждает о возможности запустить необходимые для обновления процессы мейоза в соматических клетках, нужно только полностью определить гены, ответственные за разные аспекты мейоза. Конечно, Мушкамбаров, оговаривается, что пока речь идёт о фантастическом проекте.

Однако, будучи фантастом, я готов пойти в рассуждениях дальше. Что, если, при помощи генной инженерии, мы полностью перепрограммируем геном, и обновлённый организм будет, подобно плесени, постепенно прорастать в организме, подлежащем репарации? В конце концов, мы можем применить медицинские нанороботы, искусственный интеллект для замены изношенных органов. Было время, компьютер представлялся фантастикой. А теперь нейросети способны анимировать лица на фотографиях 150-летней давности… Конечно, нынешние технологии перед тем, что предполагается — деревянные счёты на фоне современного компьютера, но. Есть целое новое направление: синтетическая биология. Существует такое понятие, как синтетический морфогенез – контролируемое развитие органов, систем и частей тела организмов, посредством активации специфических молекулярных механизмов. Нужно лишь полностью выяснить механизмы, при помощи которых клетки самоорганизуются в сложные ткани. И если прописать в геном автоматическую программу… Вряд ли такой бессмертный человек может быть отнесён к одному из существующих надцарств живой природы: эукариоты, либо прокариоты. Такие самообновляющиеся существа следует будет выделить в отдельное надцарство… Да, я увлёкся фантастикой.

Однажды я беседовал обо всём этом со специалистом по старению (на тот момент – кандидат наук, преподаватель МГУ). Он отвечал, что его мысли движутся в том же направлении.

Тут возникнет множество этических противоречий. Подобная власть над биологической природой означает утрату смысла не только для таких понятий как возраст, пол, раса, внешний облик (всё это окажется легко трансформируемым в течение жизни), но и для привычных нам всем свойств человеческого организма (вспомните зелёных человечков профессора Тырнова, или человека-амфибию Беляева). Да, это философия трансгуманизма. Не цифровой трансгуманизм (киборгизация или оцифровывание человека, что мне неприятно), но биологический. Однако, прежде чем пугаться, задумайтесь над тем, что трансгуманистические преобразования начинаются ещё тогда, когда первобытный человек впервые применил зубный протез. Вопрос лишь в мере…

Вдумайтесь, как мало живёт человек. Если вы увлекаетесь историей, палеонтологией, фантастикой, следите за политическими событиями, вам должно быть знакомо это чувство: вы никогда не узнаете, что будет через двести, тысячу лет… Не увидите смены формаций, не увидите новой, посткайнозойской эры… Не узнаете, есть ли жизнь в пределах иных звёздных систем. При том, что можете свободно перемещаться в воображении сквозь тысячелетия и эоны в прошлое. Доживём ли? Я считаю, что шанс дожить до ощутимого продления срока жизни у нас есть, а там глядишь, и. Конечно, увеличение численности населения предполагает освоение дальнего космоса.

Фридрих Энгельс полагал свободу осознанной необходимостью и говорил о скачке из царства необходимости в царство свободы. Именно о таком прыжке в царство биологической свободы, при условии познания биологических необходимостей, идёт речь. Ещё буддистские философы мечтали остановить колесо Сансары, бесконечный круговорот рождений, страданий и смертей. Жизнь в древней Индии была настолько тяжела, что эта остановка мнилась мрачным для современного человека способом: уходом в абсолютное небытиё. Когда я однажды впервые воспроизвёл биуретовую реакцию на белок в лаборатории, то вдруг осознал, что в этом и заключается конечный смысл науки биологии: остановить колесо, и каждая установленная учёными реакция, позволяющая идентифицировать те, или иные биологические молекулы, подобная этой, окрашивающей содержимое пробирки в лиловый цвет, каждая новая формула, приближает человечество к этому часу. Майский ветер с запахом пыльцы врывался в раскрытое окно, хотел бы я вновь пережить эту гамму чувств…

В заключение отмечу вот что. Рыночная экономика не заинтересована в индивидуальной эволюции и бессмертии каждого. Подобно тому, как биологическая эволюция заинтересована лишь в продлении рода, она заинтересована в умножении прибыли. Подумайте об этом.

Источник