- В каких случаях крепостным давали вольную грамоту

- Вольные хлебопашцы

- Вольная грамота

- Крепостной Тропинин

- Выкуп Шевченко

- Вольная грамота

- Содержание

- Историческая справка [ править | править код ]

- В литературе, в кино и в театре [ править | править код ]

- См. также [ править | править код ]

- Примечания и сноски [ править | править код ]

- Что было в вольной грамоте, которую давали крепостным

- Вольные хлебопашцы

- Вольная грамота

- Крепостной Тропинин

- Выкуп Шевченко

В каких случаях крепостным давали вольную грамоту

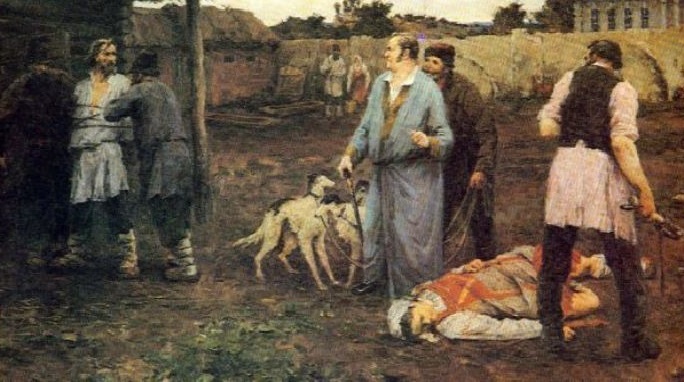

Крепостное право в России существовало 212 лет. За это время государство издало целый ряд нормативных документов, регулирующих отношения между крестьянином и помещиком. Вопреки мнению некоторых исследователей, феномен крепостного права значительно отличался от рабства, во многом благодаря системе правовых отношений и возможности выхода из крепостной зависимости.

Вольные хлебопашцы

Одним из первых государственных актов, регламентировавших возможность освобождения крепостного, был Указ о «Вольных хлебопашцах». Подписанный в феврале 1803 года документ позволял помещикам отпускать своих крепостных с землей за выкуп или исполнение повинностей. Более того, ничто не мешало хозяину отпускать своих крепостных без выкупа – условия регламентировались в специальном соглашении.

Осторожный по своему характеру указ, как этого и следовало ожидать, имел ограниченное действие. За период царствования Александра I из крепостной неволи таким образом освободилось не более 300 тысяч человек (мужчин и женщин), то есть около 1% всех крепостных. При этом Указ имел важное значение: он продемонстрировал неготовность российских помещиков расставаться с бесплатной рабочей силой и, таким образом, отодвинул решение крестьянского вопроса.

Еще один шаг, предпринятый государством для регламентации выхода, был сделан в правление императора Николая I. В 1839 году был создан секретный комитет, который возглавил сторонник умеренных реформ Киселев. Николаю понравились предложения Киселева, так как они не вносили серьезных изменений в характер собственности, оставляя за помещиками и казной землю.

Согласно подписанному царем в 1842 году Закону об «Обязанных крестьянах», крепостной по воле помещика мог получить личную свободу и земельный надел в пользование. За это он должен был выполнять те же самые повинности, что и в крепостной зависимости. Разница заключалась в том, что теперь помещик не мог увеличить объем этих повинностей (оброка, барщины) или отнять у крестьянина землю.

Стоит отметить, что подобные условия снова не полюбились помещикам: практически никто так и не воспользовался законом. По-прежнему, одним из наиболее применимых актов оставался Указ «О вольных хлебопашцах», который также имел лишь ограниченное применение.

Вольная грамота

Документ об освобождении всегда являлся односторонним волеизъявлением помещика, желание крепостного в ней никаким образом не учитывалось. В документе, помимо условий выхода из зависимости, оговаривались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и уплаты податей в казну.

Интересно, что кроме судьбы самого крестьянина вольная грамота также затрагивала будущее его семьи и даже не рожденных еще детей. Одним из наиболее ярких примеров таких вольных грамот был отпуск на волю ставших известными художников, поэтов и музыкантов. Российское дворянство, желая выступить в роли меценатов, посылало своих крепостных на обучение к различным мастерам и, нередко, в университеты и Академию художеств.

При этом, крепостной мог как освобождаться от крепостной зависимости, так и продолжать быть собственностью помещика. Интересен пример вольной грамоты, составленный тестем А.С.Грибоедова, князем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Майсурадзе. В этой грамоте оговаривалось, что крепостной получает вольную, однако дальнейшая его судьба напрямую зависела от его успехов в Академии художеств.

Так, отсутствие каких-либо поощрений в учении обязывало художника трудиться на бывшего хозяина еще 5 лет после окончания Академии, тогда как Первая золотая медаль освобождала Майсурадзе ото всяких обязанностей. Увы, такие примеры довольно гуманного обращения были редкостью.

Крепостной Тропинин

Известный художник Тропинин, автор «Кружевницы» и прославленного портрета Пушкина, был крепостным семейства Морковых. Хозяева посылали масльчика учиться сначала на кондитера, а потом и в Академию художеств, однако не спешили расставаться со своей «образованной собственностью». Художник трудился на Морковых в их имении на Украине, причем там он женился на девушке из вольных.

Согласно российскому законодательству, супруги должны были иметь равный статус, поэтому все ожидали, что Морковы отпустят ставшего уже довольно знаменитым художника. Вместо этого, они сделали супругу и все будущее потомство Тропинина вечными крепостными. Только в 1823 году 47-летний художник наконец получает вольную: граф Морков под влиянием новых веяний безвозмездно отпустил его.

Выкуп Шевченко

Сложнее сложилась судьба российского и украинского поэта и художника Тараса Шевченко. По рождению он был крепостным помещика Энгельгардта, который рано приметив таланты мальчика, направил его учиться у «богомазов», т.е. иконописцев. После этого хозяин направил Шевченко на обучение к преподавателю Виленского университета, а потом и в столицу, где он должен был постигнуть все тонкости работы живописца.

Именно в Санкт-Петербурге талантливый крепостной познакомился с видными деятелями российской культуры, в частности, с поэтом Жуковским и художником Брюлловым. Обратив внимание на таланты Шевченко, они стали добиваться освобождения у Энгельгардта, однако личные письма и воззвания к гуманизму успеха не возымели. Узнав о выдающихся способностях своей собственности, помещик боялся продешевить, уверенно набивая цену за освобождение. Он несколько раз отказывал известным художникам, причем даже тогда, когда за Шевченко приехал договариваться известный живописец и любимец императора Венецианов.

Только в 1838 году удалось собрать необходимую сумму. Памятником этому событию служит портрет Жуковского работы Брюллова, ныне выставленный в Третьяковской Галерее. Этот портрет был специально написан для благотворительной лотереи в Аничковом дворце, на которой и были наконец собраны деньги для выкупа Тараса Шевченко.

Источник

Вольная грамота

Во́льная гра́мота

Содержание

Историческая справка [ править | править код ]

В более широком смысле значения слов: вольными, — называют все документы, составляемые в рабовладельческих государствах, — включая Конфедератичные Штаты Америки, — как свидетельство освобождения или манумиссии холопов и рабов.

Освобождение от крепостной зависимости в Российском государстве было оставлено на усмотрение владельца крепостных — помещика. Отпускная, как и завещание, фиксирует одностороннее волеизъявление выдавшего её лица. Воля лица, освобождаемого от крепостной зависимости, правового значения не имела. Во избежание фальсификации уже в допетровское время отпускные грамоты подлежали регистрации.

В отпускной грамоте затрагивались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и податей до следующей ревизии с её ревизионными списками. Иногда помещик регламентировал в отпускной судьбу семьи крестьянина и его не рожденных ещё детей . [7] Встречаются и вовсе нестандартные условия, как, например, в вольной, выданной князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Ивановичу Майсурадзе: [8]

Дарую ему свободу под условием, нисколько для него не стеснительным, именно в том: первое, чтобы он тотчас поступил для усовершенствования в Императорскую академию художеств в Ст-Петербурге; второе — если он в течение положенного срока, при выходе из Академии, успехами своими заслужит себе в награду вторую золотую медаль, тогда обязан будет заниматься своим искусством в пользу мою в Грузии два года; третье — если получит в награду первую серебряную медаль, тогда он, Майсурадзе, будет заниматься для меня в Грузии уже три года; четвертое — если же заслужит вторую серебряную медаль — тогда четыре года; пятое — но ежели он в срок не успеет заслужить никакого знака отличия, то должен заниматься своим искусством в Грузии и в пользу мою пять лет, а по прошествии уж оных жить, где пожелает, шестое — в случае, если степень его успехов доведена будет до того, что он при выпуске из Академии удостоен будет как художник награды первою золотою медалью, тогда за оправдание им вполне цели моей освобождаю его от всякой в отношении ко мне обязанности. Во удостоверение чего сия отпускная за подписанием моим, свидетелей и самого Майсуридзе и приложением герба моего печати дана в С.-Петербурге.

Отпускная запись составлялась и при переводе крестьянина от одного помещика к другому, например, по случаю заключения крестьянкой брака с крепостным другого помещика . [9]

В литературе, в кино и в театре [ править | править код ]

См. также [ править | править код ]

Примечания и сноски [ править | править код ]

- ↑ Первая царская вольная грамота Донским казакам, выданная при Иоанне IV (1570 год): 3 января 1570 года Иван IV отправляет посланника Ивана Петровича Новосильцева со специальной миссией к султану Оттоманской Порты Селиму II с целью вручения грамоты, адресованной — др.-русск. …на Донец Северский, атаманом казатцким и казаком всем безотмены , — дошедшая до наших времён, как один из первых документов такого рода.

- ↑ Нотариально заверенная и зарегистрированная вольная грамота.

- ↑ Вольная грамота в форме письменной записки.

- ↑ Пример звучания (смотрите подробности в информации о медийном файле Ru-вольная грамота.ogg на отдельной странице).

- ↑ Пример звучания (смотрите подробности в информации о медийном файле Ru-вольная.ogg на отдельной странице).

- ↑ Пример звучания (смотрите подробности в информации о медийном файле Ru-отпускная.ogg на отдельной странице).

- ↑ Памятники русского права (под ред. Л. В. Черепнина). Вып. 5. Москва, 1959. Стр. 66‒67.

- ↑ Ш. Я. Амиранашвили. История грузинского искусства. Том 1. Искусство, 1963. Стр. 366.

- ↑ Примеры Н. Н. Селифонтов «Подробная опись».

| Сейчас Вы находитесь на странице словарной статьи, поясняющей значение какого-то слова, сокращения или словосочетания, которая может быть расширена и дополнена Вами аудиовизуальным материалом, альтернативными дополнениями известных пояснений, исторической справкой, способом изготовления или использования описываемого, ссылками на внешние источники интернета и литературой, а также иными разделами до статьи энциклопедического вида. |

Если Вы попали сюда по ссылке одной из статей «Традиции» ошибочно, пожалуйста, вернитесь и перепишите данные так, чтобы они указывали непосредственно верное направление к нужной для пояснения слова или термина статье.

Источник

Что было в вольной грамоте, которую давали крепостным

Крепостное право в России существовало 212 лет. За это время государство издало целый ряд нормативных документов, регулирующих отношения между крестьянином и помещиком. Вопреки мнению некоторых исследователей, феномен крепостного права значительно отличался от рабства, во многом благодаря системе правовых отношений и возможности выхода из крепостной зависимости.

Вольные хлебопашцы

Одним из первых государственных актов, регламентировавших возможность освобождения крепостного, был Указ о «Вольных хлебопашцах». Подписанный в феврале 1803 года документ позволял помещикам отпускать своих крепостных с землей за выкуп или исполнение повинностей. Более того, ничто не мешало хозяину отпускать своих крепостных без выкупа – условия регламентировались в специальном соглашении.

Осторожный по своему характеру указ, как этого и следовало ожидать, имел ограниченное действие. За период царствования Александра I из крепостной неволи таким образом освободилось не более 300 тысяч человек (мужчин и женщин), то есть около 1% всех крепостных. При этом Указ имел важное значение: он продемонстрировал неготовность российских помещиков расставаться с бесплатной рабочей силой и, таким образом, отодвинул решение крестьянского вопроса.

Еще один шаг, предпринятый государством для регламентации выхода, был сделан в правление императора Николая I. В 1839 году был создан секретный комитет, который возглавил сторонник умеренных реформ Киселев. Николаю понравились предложения Киселева, так как они не вносили серьезных изменений в характер собственности, оставляя за помещиками и казной землю.

Согласно подписанному царем в 1842 году Закону об «Обязанных крестьянах», крепостной по воле помещика мог получить личную свободу и земельный надел в пользование. За это он должен был выполнять те же самые повинности, что и в крепостной зависимости. Разница заключалась в том, что теперь помещик не мог увеличить объем этих повинностей (оброка, барщины) или отнять у крестьянина землю.

Стоит отметить, что подобные условия снова не полюбились помещикам: практически никто так и не воспользовался законом. По-прежнему, одним из наиболее применимых актов оставался Указ «О вольных хлебопашцах», который также имел лишь ограниченное применение.

Вольная грамота

Документ об освобождении всегда являлся односторонним волеизъявлением помещика, желание крепостного в ней никаким образом не учитывалось. В документе, помимо условий выхода из зависимости, оговаривались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и уплаты податей в казну.

Интересно, что кроме судьбы самого крестьянина вольная грамота также затрагивала будущее его семьи и даже не рожденных еще детей. Одним из наиболее ярких примеров таких вольных грамот был отпуск на волю ставших известными художников, поэтов и музыкантов. Российское дворянство, желая выступить в роли меценатов, посылало своих крепостных на обучение к различным мастерам и, нередко, в университеты и Академию художеств.

При этом, крепостной мог как освобождаться от крепостной зависимости, так и продолжать быть собственностью помещика. Интересен пример вольной грамоты, составленный тестем А.С.Грибоедова, князем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Майсурадзе. В этой грамоте оговаривалось, что крепостной получает вольную, однако дальнейшая его судьба напрямую зависела от его успехов в Академии художеств.

Так, отсутствие каких-либо поощрений в учении обязывало художника трудиться на бывшего хозяина еще 5 лет после окончания Академии, тогда как Первая золотая медаль освобождала Майсурадзе ото всяких обязанностей. Увы, такие примеры довольно гуманного обращения были редкостью.

Крепостной Тропинин

Известный художник Тропинин, автор «Кружевницы» и прославленного портрета Пушкина, был крепостным семейства Морковых. Хозяева посылали масльчика учиться сначала на кондитера, а потом и в Академию художеств, однако не спешили расставаться со своей «образованной собственностью». Художник трудился на Морковых в их имении на Украине, причем там он женился на девушке из вольных.

Согласно российскому законодательству, супруги должны были иметь равный статус, поэтому все ожидали, что Морковы отпустят ставшего уже довольно знаменитым художника. Вместо этого, они сделали супругу и все будущее потомство Тропинина вечными крепостными. Только в 1823 году 47-летний художник наконец получает вольную: граф Морков под влиянием новых веяний безвозмездно отпустил его.

Выкуп Шевченко

Сложнее сложилась судьба российского и украинского поэта и художника Тараса Шевченко. По рождению он был крепостным помещика Энгельгардта, который рано приметив таланты мальчика, направил его учиться у «богомазов», т.е. иконописцев. После этого хозяин направил Шевченко на обучение к преподавателю Виленского университета, а потом и в столицу, где он должен был постигнуть все тонкости работы живописца.

Именно в Санкт-Петербурге талантливый крепостной познакомился с видными деятелями российской культуры, в частности, с поэтом Жуковским и художником Брюлловым. Обратив внимание на таланты Шевченко, они стали добиваться освобождения у Энгельгардта, однако личные письма и воззвания к гуманизму успеха не возымели. Узнав о выдающихся способностях своей собственности, помещик боялся продешевить, уверенно набивая цену за освобождение. Он несколько раз отказывал известным художникам, причем даже тогда, когда за Шевченко приехал договариваться известный живописец и любимец императора Венецианов.

Только в 1838 году удалось собрать необходимую сумму. Памятником этому событию служит портрет Жуковского работы Брюллова, ныне выставленный в Третьяковской Галерее. Этот портрет был специально написан для благотворительной лотереи в Аничковом дворце, на которой и были наконец собраны деньги для выкупа Тараса Шевченко.

Источник