Кавернозная ангиома головного мозга

Кавернозные ангиомы (каверномы) чаще всего являются врожденными сосудистыми аномалиями, представленными единичными, значительно реже множественными полостями, разделенными внутри септами (перегородками) и заполненными кровью. Кровенаполнение каверном осуществляется из мелких артериол и капилляров, а отток крови через венулы такого же порядка. В связи с мелким калибром питающих сосудов давление крови в каверномах невысокое, поэтому дренирующие вены не гипертрофируются и при СКТ/МРТ/Ангиографии не видны. Особенностью каверном является очень тонкая неполноценная сосудистая стенка, настолько тонкая, что клеточные элементы крови – эритроциты, «пропотевают» через нее и оседают в прилежащем мозговом веществе. Этот процесс носит название «диапедезное кровоизлияние». Продукты естественного распада гемоглобина (гемосидерин), содержащегося в эритроцитах, образуют вокруг каверномы зону хронических, специфических и очень узнаваемых на МРТ изменений.

Локализоваться каверномы могут в любой части мозга, преимущественно в больших полушариях, а также в стволе мозга, мозжечке, подкорковых узлах, в мозолистом теле и в боковых желудочках. Примерно в 30-40% случаев кавернозные ангиомы сочетаются с другим видом сосудистых мальформаций – венозными ангиомами. Венозные ангиомы представляют из себя аномалию развития венозных сосудов в виде «пучка» мелких вен («голова Горгоны») собирающихся в одну крупную дренажную вену.

Частота выявляемости кавернозных ангиом составляет несколько случаев на миллион населения.

Чем опасно наличие кавернозной ангиомы?

Каверномы могут всю жизнь протекать бессимптомно. Однако у ряда больных клинические проявления могут быть двух типов, как по отдельности, так и в сочетании:

- Кровоизлияние. Иногда, повышение давления крови внутри каверномы приводит к локальному разрушению сосудистой стенки и образованию внутримозгового кровоизлияния. В отличие от АВМ, кровоизлияния из каверном никогда не бывают массивными и не представляют угрозы жизни больного, за исключением крайне редких случаев расположения каверном в нижних отделах продолговатого мозга, там, где расположены центры сердечно-сосудистой и дыхательной регуляции. Однако, при расположении очага кровоизлияния в какой-либо функциональной зоне, кровоизлияние даже небольшого объема может приводить к появлению неврологических симптомов (например, развитию контрлатерального гемипареза при расположении очага в прецентральной извилине лобной доли).

- Эпилептический синдром. В ряде случаев, вследствие хронического наличия гемосидерина в мозговом веществе или при развитии острого кровоизлияния, может формироваться очаг патологической мозговой биоактивности, клинически проявляющийся эпиприступами различной структуры (судорожные, бессудорожные, абсансы, вегетативные, полиморфные и прочие).

Таким образом, каверномы крайне редко несут угрозу жизни пациента, но могут оказывать заметное влияние на качество жизни

Как диагностировать каверному?

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является наиболее информативным методом диагностики каверном. В режимах сканирования Т1 и Т2 может быть видна полость, окруженная черным ободком гемосидерина, с признаками острых и подострых кровоизлияний. Наиболее чувствительным является режим Т2* («Т2 со звездой»), позволяющий диагностировать даже мелкие (1-2 мм) каверномы, не видимые в других режимах сканирования

Компьютерная томография — ее диагностическая ценность ограничивается, как правило, острым периодом кровоизлияния (несколько дней), когда на изображении виден очаг излившейся крови

Ангиография неинформативна в диагностике каверном

Как избавиться от каверномы?

В случае формирования эписиндрома и/или при перенесенном кровоизлиянии возможно два метода лечения:

Хирургическое удаление каверномы является высокоэффективным методом, позволяющим раз и навсегда избавить больного от риска повторных кровоизлияний. Хирургия также эффективна при наличии у пациента эпиприступов, однако эффективность ее снижается в случае длительного анамнеза эписиндрома

Радиохирургия проводится по тому же принципу, что и для артерио-венозных мальформаций – чем выше доза, тем лучше эффект. Поэтому, лучше всего поддаются лечению каверномы до 1 см в диаметре, когда возможно безопасное применение максимально допустимых доз облучения. Морфологические изменения при этом аналогичны таковым в артерио-венозных мальформациях – стенки каверномы и устья питающих сосудов подвергаются гиалинозу, в результате чего кровоток снижается, прекращаются диапедезные кровоизлияния, на 50-70% снижается риск повторных спонтанных внутримозговых кровоизлияний. Эпиприступы также становятся реже или полностью проходят, но как и в ситуации с хирургией, чем дольше анамнез болезни, тем меньше вероятность полного излечения от них

Общепринятая тактика при бессимптомных, случайно выявленных каверномах – наблюдение.

Надо ли облучать множественные каверномы?

Как и в случае с одиночными каверномами, радиохирургическое лечение проводится только на тот очаг, который проявляется клинически – кровоизлиянием или эпиприступами

Что делать с венозной ангиомой?

Очень часто возникает вопрос, как избавиться от венозной ангиомы? Во-первых, следует знать, что венозные ангиомы никогда не проявляются кровоизлияниями или эпиприступами. Во-вторых, представляя из себя аномальную по строению венозную сеть, они, тем не менее, принимают полноценное участие в локальном венозном кровообращении мозга. Единственный вариант появления клинических симптомов, связанных с венозной ангиомой — спонтанное развитие тромбоза дренирующей вены. Ситуация эта скорее гипотетическая, чем имеющая реальное значение. В этом случае, у пациента возникнут явления венозного инфаркта мозга с выраженным отеком в месте нарушенного венозного оттока. И лишь один способ может помочь справиться с подобной ситуацией – тромболитическая и антикоагулянтная терапия. Попытки хирургического или радиохирургического воздействия на венозные ангиомы мало того, что не имеют никакого смысла, но и аналогичным тромбозу образом приведут к грубым локальным нарушениям венозного кровотока. Таким образом, само по себе наличие венозной ангиомы не является поводом к какому-либо лечению.

Какой метод лечения каверномы лучше?

С точки зрения профилактики повторных кровоизлияний, эффективность хирургического лечения выше. Однако, при локализации каверном в функционально важных или труднодоступных зонах мозга (например, в подкорковых ядрах, стволе мозга) хирургия сама по себе имеет высокие риски остаточного неврологического дефицита, а радиохирургия позволяет в значительной степени избежать данных осложнений. Поэтому решение об оптимальном методе воздействия принимается индивидуально, с учетом всех возможных факторов, в т.ч. и с учетом информированного выбора самого пациента

Рис.1 Результат радиохирургического лечения каверномы ствола мозга. Слева — кавернозная ангиома латеральной поверхности ствола мозга, на момент радиохирургии Гамма-ножом. Справа — значительное уменьшение размеров каверномы через 3.5 года после радиохирургии. Нет повторных кровоизлияний

Источник

Венозная ангиома правой лобной области что это значит

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Венозная аномалия развития (ВАР)

2. Синонимы:

• Венозная ангиома

3. Определение:

• Врожденная сосудистая мальформация головного мозга со зрелыми венозными элементами

• Может представлять собой анатомический вариант нормального венозного оттока

1. Общие характеристики венозной аномалии развития:

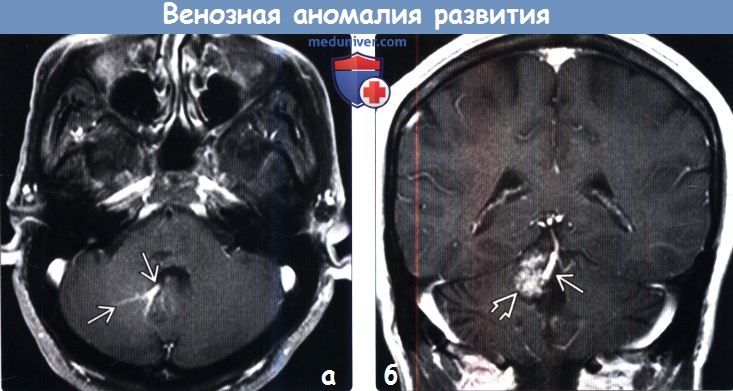

• Лучшие диагностические критерии:

о «Голова медузы» (дилатированные медуллярные вены в белом веществе)

• Локализация:

о У угла желудочка

— Наиболее частое расположение: возле переднего рога

— Другой вариант: рядом с IV желудочком

• Размеры:

о Вариабельные (могут быть крупные), но обычно

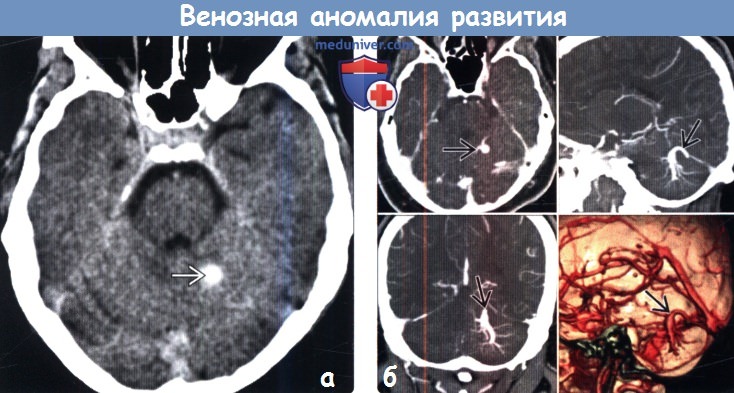

(б) КТ-ангиография, аксиальный, сагиттальный и корональный срезы, а также 3D реконструкция у этого же пациента элегантно демонстрируют венозную аномалию развития (BAP).

2. КТ при венозной аномалии развития:

• Бесконтрастная КТ:

о Чаще всего: определяется гиперденсность расширенной «коллекторной» вены; это не патология

о Иногда: Са++ при смешанной кавернозной мальформации (КМ)

о Редко: острое паренхиматозное кровоизлияние (при спонтанном тромбозе дренирующей вены)

• КТ с контрастированием:

о Многочисленные линейные или точечные контрастируемые фокусы:

— Хорошо очерченные округлые/овальные контрастированные участки на серии изображений

— Сходятся на одной расширенной дренирующей вене трубчатой формы

— Иногда визуализируется как линейная структура на одном срезе

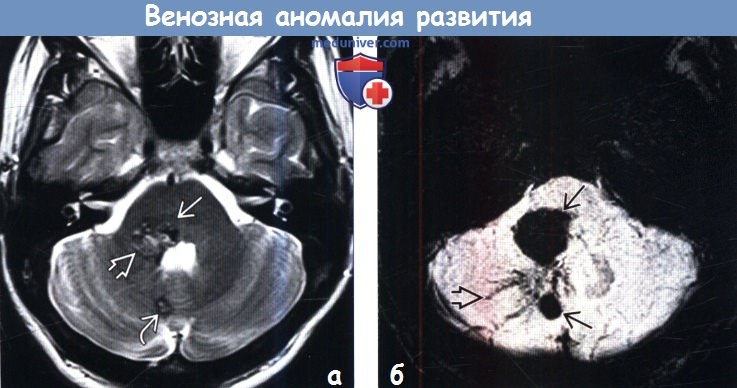

3. МРТ при венозной аномалии развития:

• Т1-ВИ:

о При малых размерах ВАР изменения могут не обнаруживаться

о Интенсивность сигнала зависит от размера, скорости кровотока:

— Потеря сигнала за счет эффекта потока

о Кровоизлияние может встречаться при смешанной мальформации или тромбозах дренирующей вены

• Т2-ВИ:

о ± потеря сигнала за счет эффекта потока

о ± продукты распада крови

• FLAIR:

о Обычно без изменений: может определяться гиперинтенсивная область при наличии венозной ишемии или кровоизлияния

• Т2* GRE:

о Могут наблюдаться гипоинтенсивные участки (участки «выцветания» изображения) на GRE при больших размерах аномалии или при сочетании КМ и кровоизлияния

о Гипоинтенсивный сигнал на SWI (BOLD-эффект в дренирующих венах)

— При высокой скорости кровотока количество деоксигемогло-бина снижается; может быть изоинтенсивный сигнал

• ДВИ:

о Обычно изменений не наблюдается или обнаруживается легкое повышение диффузии в области венозного дренирования о Редко: острый венозный инфаркт визуализируется как гиперинтенсивная область ограниченной диффузии

• Перфузионно-взвешенная МРТ:

о Приблизительно в 80% случаев наблюдаются нарушения перфузии:

— Повышение церебрального кровотока (CBF)

— Повышение церебрального объема крови (CBV)

— Повышение среднего времени прохождения крови (МТТ)

• Постконтрастное Т1-ВИ:

о Выраженное контрастирование:

— Звездчатые, тубулярные сосуды сходятся на «коллекторной» вене

— «Коллекторная» вена дренируется в синус твердой мозговой оболочки/глубокую эпендимальную вену

• МР-ангиография:

о В артериальную фазу изменений не наблюдается

о Контрастная МР-ангиография может быть полезна в визуализации ВАР с медленным кровотоком

• МР-венография:

о Визуализация «головы Медузы» и паттерна венозного оттока

• МР-спектроскопия:

о Без изменений

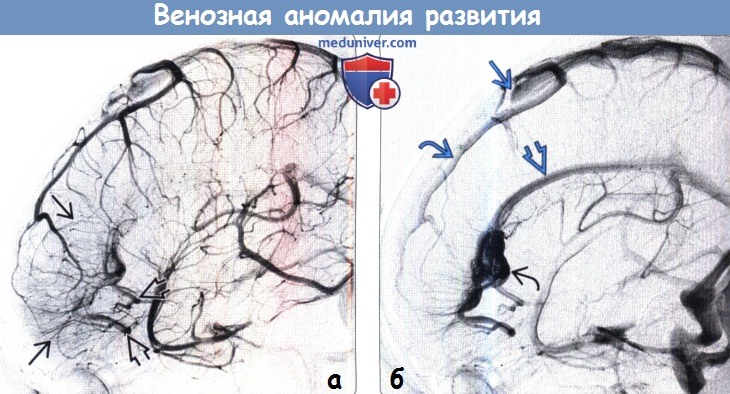

(б) МРТ, постконтрастное Т1 -ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у этой же пациентки определяется гигантская венозная ангиома левой лобной доли. Крупная тубулярная структура в области межполушарной борозды — варикозно расширенная вена.

(б) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, сагиттальный срез: у этой же пациентки определяется по крайней мере две крупные «коллекторные вены» венозной аномалии развития (ВАР), которые дренируются в больших размеров варикозно расширенную вену, расположенную в межполушарной борозде.

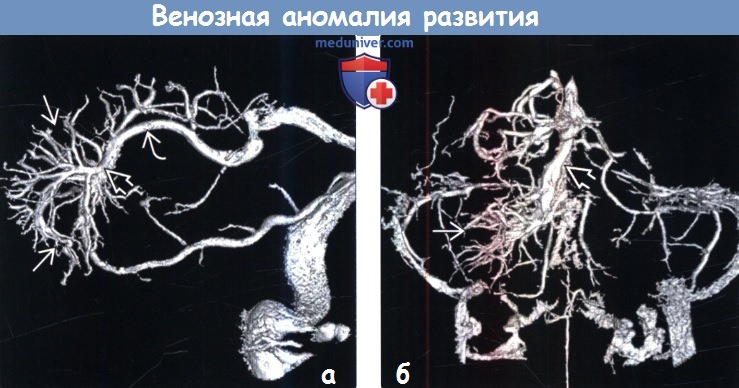

4. Ангиография при венозной аномалии развития:

• ЦСА:

о В артериальную фазу изменений не наблюдается в > 95% случаев

о В капиллярную фазу изменений обычно не наблюдается (редко: обращающий на себя внимание «румянец» ± АВ шунт)

о Венозная фаза: «голова медузы»

о

(б) 3D ЦСА, прямая проекция: в области мозжечка справа определяется крупная венозная аномалия развития (ВАР), дренируемая в расширенную прецентральную вену мозжечка.

(б) ЦСА, прямая проекция, венозная фаза: у того же пациента определяется ВАР с признаком «голова Медузы», образованным расширенными венами и крупной коллекторной веной.

(б) ЦСА, боковая проекция, поздняя венозная фаза: у этой же пациентки определяется гигантская варикозно расширенная вена, дренирующая венозная аномалия развития (ВАР) в заметно расширенный нижний сагиттальный синус. Вся передняя треть верхнего сагиттального синуса гипоплазирована или отсутствует. Указанный синус берет свое начало возле венечного шва у стока корковых вен.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Смешанные сосудистая мальформация (обычно кавернома):

• Обычно ассоциирована с кровоизлиянием

2. Сосудистое новообразование:

• Расширенные медуллярные вены

• Масс-эффект, обычно накапливает контраст

3. Тромбоз синуса твердой мозговой оболочки (хронический):

• Хронический тромбоз → венозный застой

• Медуллярные вены расширены вследствие осуществления коллатерального оттока

4. Синдром Стерджа-Вебера:

• Может развиваться выраженное расширение медуллярных, субэпендимальных, хориоидальных вен

• Сочетается с ангиомой лица

5. Варикозное расширение вены (изолированное):

• Редко встречается изолировано от ВАР

6. Демиелинизирующее заболевание:

• Редко: при демиелинизации могут быть заметно выражены медуллярные вены

1. Общие характеристики венозной аномалии развития:

• Этиология:

о Не экспрессирует факторы роста

о Экспрессирует структурные белки зрелого ангиогенеза

• Генетика:

о Примерно 50% имеют аутосомно-доминантный тип наследования

о Мутации в хромосоме 9р:

— Сегрегация родословных: кожа, слизистая оболочка полости рта и ЖКТ, венозные мальформации головного мозга

• Ассоциированные аномалии:

о 15-20%-сочетание пещеристых и/или капиллярных мальформаций

о Синдром голубых эластичных (резиновых) пузырчатых невусов (BRBNS)

о Перикраниальный синус (кожный симптом подлежащей венозной аномалии)

о Нарушение формирования борозд и извилин — сулькации и гирации (может обусловливать эпилепсию)

о Шейно-лицевая венозная или лимфатическая мальформация (CAMS-3):

— Эмбриология:

Замедление развития медуллярных вен в период, когда нормальное развитие артерий практически завершено

Задержка развития приводит к сохранению примитивных эмбриональных вен большого калибра в глубоком белом веществе

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Радиально ориентированные расширенные медуллярные вены

• Между венозными структурами расположена нормальная мозговая ткань

• Расширенные транскортикальные или субэпендимальные дренирующие вены

3. Микроскопия:

• Дилатированные тонкостенные сосуды диффузно распределены в нормальном белом веществе (не глиоз)

• Иногда: утолщение, гиалинизирование стенок сосудов

• 20% имеют смешанную гистологическую картину (КМ встречается наиболее часто), может определяться кровоизлияние

• Вариант: ангиографически скрытые ВАР с аномально развитыми, компактно расположенными сосудами с частично дегенеративными стенками

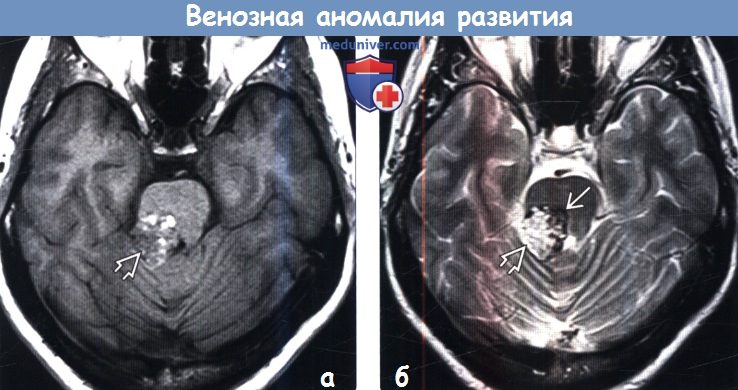

(б) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у этого же пациента образование имеет гетерогенный сигнал. Оно окружено очень гипоинтенсивным ободком отложения гемосидерина. Предположительно, такая картина наиболее характерна для кавернозной мальформации.

(б) МРТ, Т2*SWI, аксиальный срез: выраженная гипоинтенсивность обоих образований. Линейные гиперинтенсивные участки, визуализируемые на Т2-ВИ, на данной последовательности гипоинтенсивны. Округлые образования — кровоизлияния, линейные участки гиперинтенсивности — деоксигенированная кровь в венозной аномалии развития (ВАР).

(б) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, корональный срез: кавернозная мальформация и венозная аномалия развития (ВАР). Смешанная кавернозно-венозная мальформация встречается довольно часто. Хирурги должны быть осведомлены о наличии венозной аномалии развития (ВАР во избежание лигирования коллекторной вены, что может вызвать венозный инфаркт.

д) Клиническая картина:

1. Проявления венозной аномалии развития:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Как правило, протекает бессимптомно о Встречаются редко:

— Головная боль

— Судорожные приступы (при сочетании с корковой дисплазией)

— Кровоизлияние с очаговой неврологической симптоматикой (при сочетании с кавернозной мальформацией или тромбозом)

• Клинический профиль:

о ВАР у пациентов с бессимптомным течением диагностируется случайно при МРТ

2. Демография:

• Возраст:

о Любой возраст

• Пол:

о М = Ж

• Этническая принадлежность:

о Не известна

• Эпидемиология:

о Наиболее распространенная сосудистая мальформация головного мозга, обнаруживаемая при аутопсии

о 60% всех мальформаций сосудов головного мозга о 2,5-9%-распространенность при МРТ с контрастированием

3. Течение и прогноз:

• Риск кровоизлияния: 0,15% на одно образование в год

о Стеноз или тромбоз дренирующих вен увеличивает риск кровоизлияния

о Сочетание с кавернозной мальформацией увеличивает риск кровоизлияния

4. Лечение:

• Одиночная венозная аномалия: не показано (попытка удаления может вызвать венозный инсульт)

• Гистологически смешанная венозная аномалия: лечение определяется сопутствующим поражением

е) Диагностическая памятка:

1. Обратите внимание:

• ВАР включают в себя нормальную мозговую ткань (и обеспечивают основной венозный отток от нее), располагающуюся между аномальными сосудами

2. Советы по интерпретации исследований:

• Если вы не наблюдаете по крайней мере одного или двух участков ВАР в месяц при работе в обычных амбулаторных условиях, вероятно, вы упускаете их из виду

• Если вы не проводите много МРТ с контрастированием, вероятно, случайные ВАР вами пропускаются

ж) Список литературы:

- Harrison G et al: Gamma Knife Stereotactic Radiosurgery for Trigeminal Neuralgia Caused by a Developmental Venous Anomaly. Stereotact Funct Neurosurg. 93(2):110-113, 2015

- Agarwal A et at. Spontaneous thrombosis of developmental venous anomaly (DVA) with venous infarct and acute cerebellar ataxia. Emerg Radiol. 21 (4):427-30, 2014

- Horsch S et al: Developmental venous anomaly in the newborn brain. Neuroradiology. Epub ahead of print, 2014

- Iv M et at. Association of developmental venous anomalies with perfusion abnormalities on arterial spin labeling and bolus perfusion-weighted imaging. J Neuroimaging. Epub ahead of print, 2014

- Jung HN et al: Diffusion and perfusion MRI findings of the signal-intensity abnormalities of brain associated with developmental venous anomaly. AJNR AmJ Neuroradiol. Epub ahead of print, 2014

- Larvie M et al: Brain Metabolic Abnormalities Associated with Developmental Venous Anomalies. AJNR Am J Neuroradiol. ePub, 2014

- Griffiths D et al: Thrombosis of a developmental venous anomaly causing venous infarction and pontine hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 22(8): e653-5, 2013

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.3.2019

Источник