- Ваганты

- Содержание

- История

- Интересные факты

- Библиография

- См. также

- Примечания

- Ссылки

- Значение слова «вагант»

- вага́нт

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «вагант»

- Синонимы к слову «вагант»

- Предложения со словом «вагант»

- Понятия со словом «вагант»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Предложения со словом «вагант»

- Ваганты — это. Определение, значение, история и интересные факты

- Ученые бродяги

- Как были устроены европейские университеты

- Как жили ваганты

- Застольные стихи

- Антиклерикальная сатира

- О любви и о жизни

- «Кармина Бурана»

- «Гаудеамус»

- Известные ваганты

Ваганты

Вага́нты (от лат. clerici vagantes — странствующие клирики) — «бродячие люди» в Средние века (XI—XIV века) в Западной Европе, способные к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений.

Содержание

История

В широком употреблении слова в понятие вагантов войдут такие социально разнородные и неопределённые группы, как французские жонглеры (jongleur, jogleor — от латинского joculator — «шутник»), немецкие шпильманы (Spielmann), английские менестрели (minstral — от латинского ministerialis — «слуга») и т. д. Однако обычно слово ваганты употребляется в более узком смысле для обозначения бродячих поэтов, пользовавшихся в своём творчестве исключительно, или во всяким случае преимущественно, латинским языком — международным сословным языком духовенства. Первыми вагантами и были клирики, жившие вне своего прихода или вообще не занимавшие определённой церковной должности; со временем ваганты стали пополняться школьными студенческими товариществами, переходившими из одного университета в другой. Лишь позднее — уже в эпоху ослабления собственно поэзии вагантов — в эту группу начинают вливаться представители других сословий, в частности, городского.

Социальным составом этой группы определяются и формы и содержание поэзии вагантов. В формах своей лирической и дидактической поэзии ваганты тесно связаны с учёной латинской поэзией каролингской эпохи, в которой в разрозненном виде представлены все элементы вагантской формы (тоническое стихосложение, рифмы, лексика, образы и стилистические украшения), а через неё — с латинской поэзией раннего христианства и античного мира. Для любовной лирики вагантов особенно велико значение Овидия («Наука любви» и другие произведения).

Влияние античной поэзии сказывается не только в мифологических аксессуарах (Венера, амур, Купидоны, иногда даже нимфы и сатиры), которыми ваганты любили украшать свои произведения, и в именах действующих лиц (Флора, Филлида и т. п.), но и в концепции любви и образе возлюбленной, совершенно лишённых столь типичных для куртуазной лирики реминисценций феодальных отношений (куртуазное служение даме) и проникнутых чисто земной радостью плотского наслаждения; характерно, что описание нагого тела (интересна мотивировка в одной из песен — подсмотренное купанье) более свойственно вагантской поэзии, чем лирике трубадуров и миннезингеров (см. Вальтер фон дер Фогельвейде).

Можно установить реминисценции античной поэзии и в описаниях и символике природы у вагантов, которые по яркости красок часто превосходят весенние зачины куртуазной лирики; с другой стороны, в символике природы у вагантов много совпадений с народной песней, бесспорно влиявшей на их поэзию. С мотивами любви в лирике вагантов соприкасается мотив вина и пьянства; из жанра застольных песен вагантов впоследствии сложились многочисленные студенческие песни: «Meum est propositum» (соч. «Архипииты» XII век), «Gaudeamus igitur», и другие.

Ваганты используют в своей сатире элементы религиозной литературы, — они пародируют её основные формы (видение, гимн, секвенция и т. д.), доходят до пародирования литургии и Евангелия.

Творчество вагантов анонимно. Среди известных имён: французский поэт Вальтер (Готье) Шатильонский (вторая половина XII века), написавший «Contra ecclesiasticos juxta visionem apocalypsis»; Примас Орлеанский (начало XII века); немецкий вагант, известный под своим прозвищем «Архипииты» (Archipoeta, вторая половина XII века) и некоторые другие.

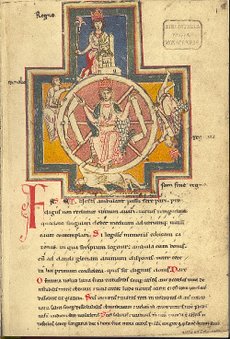

Вагантская поэзия сохранилась в рукописных сборниках XII—XIV вв. Среди них самый объёмный (содержит около 250 произведений) — «Ка́рмина Бура́на» (Carmina Burana), рукопись которого была обнаружена в 1803 в баварском монастыре Бенедиктбойерне (отсюда латинское название сборника). Музыка, на которую ваганты распевали свои стихи, (за редчайшими исключениями) не сохранилась.

Интересные факты

- Cтуденческий гимн «Гаудеамус» восходит к жанру застольных песен вагантов.

- Популярная песня «Во французской стороне. »(«Прощание со Швабией») является вольным переводом песни вагантов «Hospita in Gallia» из сборника Carmina Burana (автор перевода — Лев Гинзбург, музыка Давида Тухманова). [1][2]

Библиография

- Carmina Burana, hrsg. v. Schmeller (Bibliothek des liter. Vereins in Stuttgart, B. 16) Du Méril, Poésies populaires du M.-Age. 1867

- Wright Th. Latin poems commonly attributed to Walter Mapes Carmina cantabrigiensia. hrsg v. Strecker (Monumenta Germaniae, Berlin, 1926).

- Gedichte Walters von Chatillon, hrsg. v. Strecker, Berlin, 1925.

- Archipoeta, Gedichte, hrsg. v. Manitius, München, 1913.

- Lehmann, Parodistische Texte des Mittelalters, München; Die Oxforder Gedichte des Primas, hrsg. v. W. Meyer (Nachrichten der Götting. Gesellsch. d. Wiss., 1907).

- Hubatsch, Die lateinischen Vagantenlieder des Mittelalters, Görl., 1870.

- Bartoli A., L’evoluzione del Rinascimento, 1875.

- Spiegel N., Gelehrtenproletariat und Gaunertum, 1902.

- Lehmann, Die Parodie im Mittelalter, München, 1922.

- Jarcho В., Die Vorläufer des Golias («Speculum», октябрь, 1928).

- М. Л. Гаспаров, ПОЭЗИЯ ВАГАНТОВ (Поэзия вагантов. — М., [1975]. — С. 421—514)

- Г. К. Косиков, СРЕДНИЕ ВЕКА И РЕНЕССАНС. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000—2000: Учеб. пособие / Л. Г. Андреев, Г. К. Косиков, Н. Т. Пахсарьян и др. — М., [2009]. — С. 8-39)

См. также

Примечания

Ссылки

В статье использован текст из Литературной энциклопедии 1929—1939, перешедший в общественное достояние, так как автор — Р. Ш. — умер в 1939 году.

Источник

Значение слова «вагант»

вага́нт

1. истор. бродячий актёр, автор и исполнитель песен (в средневековой Западной Европе) ◆ Католическая церковь преследовала светские напевы. Они жили в устной традиции, в творчестве вагантов, шпильманов — исполнителей собственных, а также народных песен и плясок. «Большая советская энциклопедия», 1969—1978 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: дьякон — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «вагант»

Синонимы к слову «вагант»

Предложения со словом «вагант»

- – На пирах нет-нет да прозвучит песня ваганта о ваших ратных делах.

Понятия со словом «вагант»

Отправить комментарий

Дополнительно

Предложения со словом «вагант»

– На пирах нет-нет да прозвучит песня ваганта о ваших ратных делах.

Как можно видеть из приведённого отрывка фокус поэтических исканий автора часто располагается за пределами современности, стремясь то к поэзии вагантов, а то и вовсе подражает манере богословов и мыслителей осевого времени.

Давай постучимся к «Весёлому ваганту», авось постоянным посетителям не откажет в раннем завтраке.

Источник

Ваганты — это. Определение, значение, история и интересные факты

Средневековая литература – явление, которым почти никто не интересуется. В школах ее не изучают, а ведь она так же богата и разнообразна, как литература более позднего времени. В Средние века существовали такие жанры, как рыцарский роман, изящные стихи трубадуров, воспевавших любовь к прекрасной даме, или героический эпос. Были саги, которые пересказывали народные легенды и мифы. Была острая на язык городская литература, которая породила басни и анекдоты.

А еще были стихи вагантов – то дерзкие и развязные, то просто веселые, а иногда тоскливые. В этих стихах авторы воспевали вольную жизнь и ее прелести, высмеивали жадность и лицемерие. Наиболее известна из их творчества застольная песня Gaudeamus, которая со временем превратилась в студенческий гимн.

Рассказ об этом пласте средневековой культуры начнем с краткого описания того, что такое ваганты, и значения слова, которым они назывались.

Ученые бродяги

В переводе с латыни «вагант» — это «бродячий». Первыми вагантами были представители духовенства: священники без прихода и монахи без монастыря. Позже так стали называть странствующих студентов. Не имея ни профессии, ни крыши над головой, такие студенты большими группами путешествовали по Европе. Они переходили из университета в университет, чтобы изучать нужные им науки.

Ваганты – это не только студенты, но и поэты. Будучи людьми грамотными, образованными, хорошо знавшими латынь, они ярко выделялись на фоне того невежества, которое в Средние века царило повсюду.

Церковь вагантов не любила, так как те часто высмеивали ее в своих стихах. Священники грозили поэтам загробными карами, называли богохульниками и развратниками. Нейтральный, а то и положительный оттенок значения слова «ваганты» не устраивал их, и поэтому они придумали другое прозвище — голиарды (от Goliath – сатана, или gula – огромная глотка, что означало пьяниц и горлопанов).

Однако даже такое название поэты сумели переиначить в свою пользу. Они заявили, что библейский Голиаф – не сатана, а великан, которого победил Давид. Что такое «вагант» в этом случае? Потомок Голиафа. Он могуч, как Голиаф, и такой же, как он, обжора и мастер сочинять стихи (некоторые авторы приписывали Голиафу именно такие качества).

Как были устроены европейские университеты

В Средние века науки не делили на гуманитарные и естественные. Была наука «вообще» и ученые «вообще». Но специализация университетов была более узкой, чем сейчас. К примеру, в Болонье изучали право, в Сорбонне – богословие, в Салерно – медицину. А что оставалось делать жадному до знаний студенту, который мечтал изучить и медицину, и право? Только идти в нужный ему университет – причем идти на своих двоих, ведь никакого общественного транспорта тогда не было.

Задачу облегчало то, что у всей Европы был международный язык — латынь. Все грамотные люди обязаны были ее знать. На обычные европейские языки тогда смотрели с легким презрением, как на грубые языки простонародья. Зато благодаря латыни студент из Швабии и студент из Англии легко понимали друг друга и могли в трудную минуту разделить друг с другом и одежду, и корку хлеба.

Как жили ваганты

Такая бродяжья жизнь не была редкостью в средневековой Европе, особенно в 11-13-м веках. Тогда многие срывались с насиженных мест и шли отвоевывать у «неверных сарацин» Палестину или становились пилигримами, чтобы поклониться христианским святыням. Вот и вагант – это паломник, только от науки.

Путешествовали ваганты всегда большими компаниями – в одиночку им было бы труднее выжить. В такой среде складывались почти братские отношения, основанные на взаимной выручке и бескорыстной помощи.

Как правило, студенты-бродяги жили бедно, не имели крыши над головой и не могли сытно пообедать. Когда они добирались до искомой цели – университета, начиналась многолетняя тяжелая зубрежка. В конце обучения тех немногих, кто это выдерживал, ждал экзамен – двенадцатичасовой диспут с двадцатью разными профессорами. Но тихо сидеть и зубрить ваганты не любили. Они верно служили Бахусу – богу виноделия — и прославляли радости жизни – выпивку, кабаки, зернь (игру в кости). У многих студентов процесс обучения так никогда и не заканчивался, растягиваясь на всю жизнь.

Простой народ недолюбливал вагантов, так как считал, что от этих буйных типов одни неприятности. Их не всегда пускали на ночлег, а иногда отгоняли от дома подальше, опасаясь, как бы они не украли что-нибудь из имущества.

Застольные стихи

Ваганты определений вроде «выпивоха» или «бродяга» не боялись, а наоборот, гордились ими. Среди их стихов много веселых, разгульных, воспевающих вино, Бахуса, попойки, азартные игры. Самое известное произведение такого рода – «Всепьянейшая литургия». Это пародия на церковную мессу. В ней стихотворные гимны чередуются с молитвами, написанными прозой.

Антиклерикальная сатира

«Всепьянейшая литургия» — это также образец антиклерикальной сатиры. Поэзия вагантов часто высмеивала церковь и священников, особенно доставалось Папе Римскому и другому высшему духовенству. В своих стихах ваганты осуждали их жадность, жестокость, развращенность и лицемерие. Появилась даже пародия на Евангелие, которая называлась «Евангелие от Марки Серебра».

О любви и о жизни

Ваганты сочиняли много стихов на любовные и философские темы. Любовь в их представлении далека от возвышенной романтики, от воспевания «дамы, прекраснейшей на свете». Женщины в такой поэзии – одна из радостей жизни, как и вино, и прекрасней всего – любовь плотская.

Ваганты – это философы, но особого рода. С одной стороны, их философия была близка к эпикурейской: избегать страданий, наслаждаться жизнью. С другой — в их поэзии нередко звучит мрачная нота: жизнь бренна, жизнь полна пороков, судьба безжалостна.

Вот отрывок из самого известного стихотворения вагантов на философскую тему:

Лик твой лунный

Дня не сохраняется.

Ты меняешь долею. (Перевод М. Гаспарова)

В 1936 году это стихотворение положил на музыку немецкий композитор Карл Орф. С этого мощного, драматичного номера начиналась и им же заканчивалась кантата «Кармина Бурана». «О, Фортуна» — одно из самых популярных музыкальных произведений в истории, оно звучит в фильмах, телевизионных шоу и даже в рекламе. Каждый человек слышал его хотя бы раз в жизни.

А вот что это за странное название – «Кармина Бурана»?

«Кармина Бурана»

В 1803 году в одном баварском монастыре была найдена рукопись 13-го века, содержавшая больше трехсот стихотворений. Она получила название Carmina Burana («Буранские песни»). Эта рукопись – самый крупный и самый известный сборник поэзии вагантов. Она делится на четыре части: сатирические песни, любовная лирика, застольные песни, театральные представления. Есть раздел «Дополнения», в котором собрано все, что не вошло в предыдущие – например, песни на немецком языке (основной язык сборника – латынь).

Начало рукописи, которое содержало еще и церковные гимны, утеряно.

Кроме «О, Фортуна», есть и другие произведения из сборника Carmina Burana, которые стали популярными. Например, застольная песня In Taberna («В таверне»), которую перепевали многие фолк- и рок-музыканты. Другое известное стихотворение – Hospita in Gallia («Во французской стороне»), в вольном переводе Льва Гинзбурга – «Прощание со Швабией». В 1976 году Давид Тухманов взял его для альбома «По волне моей памяти» и положил на музыку. Получилась песня «Из вагантов», которую исполнил Игорь Иванов.

«Гаудеамус»

Знаменитая песня Gaudeamus не всегда была студенческим гимном. Эта застольная песня вагантов появилась примерно в 13-м веке. Ее родиной считается либо Парижский университет, либо Гейдельбергский университет в Германии. Несколько столетий «Гаудеамус» никто не записывал, текст песни передавался устно. Впервые он был напечатан в 1776 году. Через пять лет, в 1781 году, писатель Киндлебен творчески обработал текст «Гаудеамуса», придав ему тот вид, в котором он существует и по сей день.

«Гаудеамус» — произведение, в котором мало торжественности. Наоборот, оно типично для лирики вагантов. Эта песня призывает веселиться, пока не закончилась жизнь, которая так коротка и быстротечна.

Известные ваганты

Большую часть стихотворений в таких сборниках, как Carmina Burana или менее известная «Кембриджская рукопись», написали анонимы. Но все же имена нескольких поэтов-вагантов сохранились в веках и дошли до наших дней.

Самые прославленные ваганты – это Примас Орлеанский (Гуго), Архипиита Кёльнский и Вальтер Шатильонский.

О жизни Примаса Орлеанского известно мало – он жил в 11-м веке, учился в Орлеане, а слово «примас» по-латыни означает «старейшина». Свои стихи он писал подчеркнуто грубоватым, простонародным языком, описывал жизнь бродяги и побирушки, рассказывал о хождении по борделям.

Архипиита – это псевдоним, означающий «великий поэт». Настоящее имя автора не известно. Из его творчества сохранилось всего несколько стихотворений – это, например, «Во французской стороне», а еще «Исповедь».

Творчество Вальтера Шатильонского, жившего в 12-м веке, разнообразно – это и любовные стихи, и антицерковная сатира, и поэма «Александреида», рассказывающая об Александре Македонском. После него осталось несколько десятков стихотворений. Их можно найти в таких сборниках, как Carmina Burana или «Сент-Омерская рукопись».

Источник