Уплотнение селезенки что значит

Сканирование селезенки является стандартной частью ультразвукового исследования верхней части брюшной полости. Клиническая оценка селезенки часто затруднена из-за особенностей локализации органа, в данном случае УЗИ является стандартным методом оценки размеров селезенки. Результат интерпретации сканирования в В-режиме в большой степени зависит от клинических данных. Помимо обнаружения очаговых изменений для окончательного диагноза часто требуются последующие контрольные снимки.

Классификация селезенки:

• Диффузные изменения селезенки: отражаются в основном в увеличении размеров органа (спленомегалия). Следует учитывать следующие причины данного состояния:

— инфекционные заболевания;

— системные заболевания лимфатической системы;

— миелопролиферативные заболевания;

— гемолитические анемии;

— застойная спленомегалия (заболевание печени, венозный застой);

— болезни накопления.

Очаговые изменения селезенки: при УЗИ эти изменения могут выглядеть преимущественно анэхогенными, гипоэхогенными или эхогенными.

Диффузные изменения селезенки

Спленомегалия: селезенка имеет длину > 12 см и ширину 5 см.

• Ультразвуковые данные: диффузные изменения обычно имеют однородную эхо-структуру; увеличенное полюсов селезенки; — акцентуация сосудов селезенки.

• Клинические данные: часто указывают на правильный диагноз. Например, инфекционные заболевания —> лабораторные маркеры воспаления и серологические маркеры; заболевания лимфатической системы —> генерализованная лимфаденопатия; миелопролиферативные синдромы —> патологическое количество клеток крови и изменения картины костного мозга; гемолитическая анемия —> лабораторные параметры гемолиза; застойная спленомегалия —> заболевание печени, портальная гипертензия, портально-системные анастомозы и т.д. Маленькие размеры селезенки (функциональная гипо-, аспления): селезенка

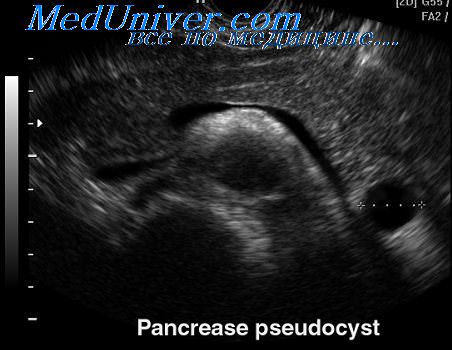

Киста селезенки:

• Ультразвуковые критерии: преимущественно анэхогенная структура очага;

— вариабельность размера; ровные, округлые края:

— часто периферическая кальцинация;

— иногда подвижные внутренние эхо-сигналы;

— ЦДЭ: отсутствие сосудов.

• Клинические банные: обычно протекает бессимптомно. Большинство первичных кист являются врожденными; вторичные кисты могут быть результатом предшествующей травмы, инфаркта, панкреатита или эхинококкоза.

Абсцесс селезенки:

• Ультразвуковые критерии:

— преимущественно гипоэхогенная структура очага; вариабельность размеров;

неровные края, вариабельность формы;

при исследовании в режиме реального времени иногда определяется смешанная эхогенность из-за присутствия пузырьков воздуха и подвижных внутренних эхо-сигналов;

— ЦДЭ: отсутствие сосудов.

• Клинические данные: большинство пациентов пребывают в тяжелом состоянии, с выраженными признаками воспаления. Микроабсцессы. чаще всего возникают при гепатоспленальном кандидозе.

Лимфома селезенки:

• Ультразвуковые критерии: преимущественно гипоэхогенная структура очага;

— вариабельность размеров; ровные края, часто округлая форма;

— иногда диффузная неоднородность эхо-структуры;

— ЦДЭ: обнаруживаются сосуды;

— часто имеется спленомегалия.

• Клинические данные: у большинства пациентов в анамнезе имеется подтвержденное заболевание лимфатической системы (неходжкинская лимфома, болезнь Ходжкина). Системные проявления (лихорадка, ночная потливость, потеря массы тела), иногда повышение уровня ЛДГ.

Инфаркт селезенки:

• Ультразвуковые критерии: — эхогенность варьирует, но обычно встречаются гипоэхогенные очаги;

вариабельность размеров; неровные края, иногда клиновидная форма; иногда присутствие свободной жидкости в брюшной полости; возможна подкапсульная гематома; ЦДЭ: отсутствие сосудов в области инфаркта.

• Клинические данные: боль может иметь локализованный или диффузный характер либо вовсе отсутствовать. Шум трения селезенки? Эндокардит? Сепсис? Миелопролиферативное заболевание?

Травма селезенки:

• Ультразвуковые критерии: преимущественно гипоэхогенная структура очага; в острой стадии эхогенность повышена;

— варибельность размеров, неровные края;

— иногда подкапсульная гематома серповидной формы;

— иногда свободная жидкость в брюшной полости;

— участки скопления жидкости могут содержать подвижные внутренние эхо-сигналы;

— ЦДЭ: отсутствие сосудов.

• Клинические данные: в анамнезе травма или фоновое заболевание селезенки (инфекция, заболевание крови, застойная спленомегалия, инфаркт селезенки, метастазы в селезенку и т.д.).

Метастазы в селезенку:

• Ультразвуковые критерии: преимущественно гипоэхогенная, но иногда эхогенная структура очага; изредка обнаруживается гипоэхогенный контур;

— вариабельность размеров и краев:

— иногда центральный некроз;

— ЦДЭ: обнаруживаются сосуды.

• Клинические данные: метастазы в селезенку встречаются редко и обычно связаны с гематогенным распространением прогрессирующей злокачественной опухоли. Прямая инфильтрация селезенки (карцинома желудка, карцинома поджелудочной железы и т.д.) также встречается редко.

Источник

Увеличение селезенки: чем оно опасно

Очень часто задают вопрос, с чем связано увеличение селезенки, чем опасно такое нарушение. В организме человека нет ненужных органов. У каждого из них — свои важные функции. Селезенка нужна для того, чтобы правильно происходили обменные процессы, она регулирует кроветворение, очищает кровь от бактерий, отвечает за уровень ее свертываемости. Работает этот орган в тесной связи с другими, поэтому увеличивается селезенка, когда они функционируют неправильно. Особенно явно страдает селезенка от нарушений в работе печени, ее увеличение — один из симптомов такого серьезного заболевания, как цирроз. Самые частые причины цирроза – вирусные гепатиты В и С, жировой гепатоз печени и алкогольная болезнь печени. При этих заболеваниях происходит замещение гепатоцитов жировыми клетками или соединительной тканью. Постепенно печень перестает выполнять свои функции, что приводит к очень тяжелым последствиям. Поэтому при обнаружении отклонений в размерах селезенки необходима не только консультация у врача-гепатолога, но и комплексное обследование, обязательно с применением элатостометрии печени.

Нормальный размер селезенки у взрослых:

- длина — от 8 до 15 сантиметров;

- ширина — от 6 до 9 сантиметров;

- толщина — от 4 до 6 сантиметров;

- вес — 140–200 граммов.

Симптомы

Увеличившись, этот орган может достигать даже 500 граммов, сдавливая соседние органы и являясь причиной проявления болей. Так как селезенка расположена рядом с желудком, то одним из симптомов ее аномально большого размера служит чувство тяжести в желудке после еды, появляющееся даже в том случае, если съедено очень мало. Иногда фиксируются боли в животе или сзади с левой стороны, это, скорее всего, означает, что какие-то части селезенки разрушаются из-за недостаточного поступления в них крови.

Последствия

Если говорить о том, чем опасно увеличение селезенки для организма человека в целом, в первую очередь важно отметить, что нарушаются процессы кроветворения в организме. Увеличенный орган получает возможность «захватывать» большее, чем обычно, количество кровяных клеток. Казалось бы, это хорошо, селезенка лучше очистит кровь от больных клеток. Но, к сожалению, это не совсем так. Патологические клетки крови, когда их извлечено слишком много, засоряют саму селезенку, от чего она увеличивается еще больше, а вот кровь фильтрует все хуже и хуже. В итоге орган начинает уничтожать не только патологические, но и здоровые клетки крови, разрушать их. Опасность угрожает эритроцитам, тромбоцитам и лейкоцитам.

В случае резкого уменьшения количества эритроцитов человек заболевает анемией. Уничтожение лейкоцитов разрушает иммунную систему организма, человек начинает очень часто болеть инфекционными заболеваниями. Недостаток тромбоцитов ведет к ухудшению свертываемости крови, что тоже очень опасно.

Лечение селезенки сводится к устранению причины ее увеличения, то есть необходимо вылечить болезнь, которая привела к сбоям. В крайних случаях орган удаляют, но это делать крайне нежелательно, так как значительно ухудшается иммунитет, потому что кровь остается без своего фильтра, а, следовательно, повышается опасность инфекционных заболеваний.

Источник

Опухоли селезенки

Опухоли селезенки — очаговые разрастания морфологически измененной опухолевой ткани в селезеночной паренхиме. Часто протекают бессимптомно. Могут проявляться тяжестью, распиранием, болезненностью в левом подреберье, абдоминальным дискомфортом, асимметричным увеличением живота, длительным субфебрилитетом. Диагностируются с помощью УЗИ, УЗДГ селезенки, КТ, МРТ брюшной полости, целиакографии, гистологического анализа пунктата. Для лечения опухолей выполняют резекцию органа, спленэктомию, при злокачественных поражениях в послеоперационном периоде проводят химиотерапию.

МКБ-10

Общие сведения

Первичные опухолевые образования селезенки — один из наиболее редких видов онкопатологии, что, вероятнее всего, связано с хорошим развитием ретикулоэндотелия и высокой фагоцитарной активностью лиенальной паренхимы. Распространенность таких опухолей в популяции не превышает 0,003%, поэтому очаговые изменения селезеночной ткани относят к категории медицинской казуистики. В структуре заболеваний селезенки неоплазии составляют 0,5-2%. Масса новообразований колеблется в диапазоне от 20 г до 5 кг. Первичному опухолевому поражению органа более подвержены женщины. Селезеночные неоплазии в большинстве случаев выявляют в молодом и среднем возрасте. Вторичные процессы встречаются чаще первичных, специфические изменения в паренхиме органа определяются у 90% больных лимфомой Ходжкина, в селезенку могут метастазировать до 10% злокачественных объемных образований.

Причины опухолей селезенки

Очаговые неоплазии, выявляемые в лиенальной паренхиме, скорее всего, имеют полиэтиологическое происхождение. Причины первичной опухолевой трансформации тканей селезенки окончательно не установлены. При вторичных новообразованиях процесс провоцируется системным поражением лимфоидной ткани или метастатическим распространением клеток. Убедительных доказательств, свидетельствующих о наследственном характере патологии, не выявлено. По мнению специалистов в сфере онкологии и гастроэнтерологии, возможными этиофакторами первичных и вторичных селезеночных новообразований являются:

- Воздействие повреждающих факторов. Патологическое разрастание лиенальных тканей может потенцироваться ионизирующим излучением, инфекционными агентами, преимущественно вирусами (в том числе возбудителями внутриутробных инфекций — краснухи, цитомегалии, герпеса), полициклическими ароматическими углеводородами, никотином. У части пациентов заболевание связано с ишемией и прямым повреждением паренхимы при травмах, инфарктах селезенки.

- Наличие внеселезеночных опухолей. Вторичное опухолевое изменение лиенальной пульпы характерно для злокачественных лимфопролиферативных процессов — лимфогранулематоза, лимфом, ретикулосарком, лимфолейкоза. В спорадических случаях поражение селезенки является единственным проявлением этих онкологических заболеваний. Метастазы наблюдается редко, преимущественно при меланомах, карциноме легких, раке яичников, хорионэпителиоме.

Патогенез

Основой механизма развития первичных и лимфопролиферативных опухолей селезенки являются неопластическая конверсия клеток и онкогенез. Под действием мутагенных факторов повреждается клеточная ДНК, ткани изменяют антигенный состав, в большей или меньшей мере утрачивают органоспецифическую структуру и функциональность. Из-за нарушения механизмов, контролирующих деление, рост, запрограммированную гибель (апоптоз) клетки селезенки начинают бесконтрольно делиться, формируя узлы патологической ткани. Растущая в объеме опухоль сдавливает, а при злокачественном процессе и прорастает окружающую паренхиму, капсулу, сосудисто-нервную ножку, смежные органы. При метастатическом механизме образования лиенальных неоплазий в формировании структуры патологических очагов участвуют анормальные клетки основного новообразования.

Классификация

Систематизация неоплазий селезенки осуществляется с учетом их морфологического строения, степени агрессивности, расположения основного очага. При развитии опухоли из лиенальных тканей, отсутствии системного поражения лимфоидных образований и костного мозга говорят о первичных селезеночных новообразованиях. Вторичными называются неоплазии, при которых поражение селезенки вызвано системным лимфопролиферативным процессом или метастазированием нелимфоидной опухоли. В зависимости от агрессивности клеточных элементов различают медленный доброкачественный и быстропрогредиентный злокачественный онкопроцесс.

Наиболее полная морфологическая классификация лиенальных неоплазий была предложена в 1985 году американским хирургом Леоном Моргенштерном. Кроме собственно опухолей в категорию объемных новообразований селезенки автор также включил опухолеподобные изменения (непаразитарные кисты, гамартомы). С учетом тканей, из которых происходит узел, различают:

- Васкулярные селезеночные опухоли. Образованы клеточными элементами сосудов селезенки. Наиболее распространенные первичные лиенальные неоплазии. Часто являются одиночными, имеют небольшие размеры (до 20 мм). Бывают доброкачественными (гемангиома, лимфангиома, гемангиоперицитома, гемангиоэндотелиома) и злокачественными (гемангиосаркома, лимфангиосаркома, злокачественная гемангиоперицитома, гемангиэндотелиальная саркома).

- Лимфоидные неоплазии селезенки. Происходят из клеток лимфоидной ткани. Обычно сочетаются с поражением других лимфатических органов. Встречаются при злокачественных лимфопролиферативных процессах (лимфогранулематозе, неходжкинских лимфомах, миеломной болезни) и доброкачественных лимфоподобных заболеваниях (псевдолимфоме Кастлемана, локализованной реактивной лимфоидной гиперплазии, воспалительной псевдоопухоли).

- Нелимфоидные новообразования селезенки. Образуются из других тканей селезенки — жировой, соединительной, гладкой мышечной, реже – из эмбриональных клеток. Представлены доброкачественными неоплазиями (липомой, ангиолипомой, миелолипомой) и злокачественными опухолями (саркомой Капоши, лейомиосаркомой, фибросаркомой, злокачественной фиброзной гистиоцитомой, злокачественной тератомой).

Симптомы опухолей селезенки

Длительное время заболевание протекает латентно с минимальной выраженностью клинических проявлений. У пациента наблюдается синдром «малых признаков»: утомляемость, слабость, ухудшение работоспособности, потеря аппетита, депрессия, снижение массы тела. По мере прогрессирования опухоли возникает тяжесть в области левого подреберья, чувство распирания, асимметрия и увеличение живота, длительная субфебрильная температура, болезненные ощущения в левых отделах брюшной полости. Иногда боль иррадиирует в левое надплечье и плечо. При значительном увеличении размеров селезенки и вовлечении в процесс соседних органов могут наблюдаться расстройства мочеиспускания, не поддающаяся медикаментозной терапии артериальная гипертензия, отеки нижних конечностей.

Осложнения

При росте опухолей в организме изменяется ряд биохимических показателей. Накопление продуктов азотистого обмена может вызывать почечную недостаточность, сочетание гипокальциемии и гипокалиемии провоцирует замедление сердечного ритма вплоть до асистолии. Наиболее тяжелым осложнением опухолей селезенки является распространение малигнизированных клеток лимфогенным, гематогенным, контактным путем с образованием метастазов в других органах. Зачастую при злокачественных неоплазиях наблюдается геморрагический плеврит, асцит, кахексия. Заболевание может осложняться разрывом селезенки с профузным внутренним кровотечением, опасным для жизни больного и требующим неотложной хирургической помощи.

Диагностика

Постановка диагноза селезеночных опухолей зачастую затруднена, что обусловлено скудной клинической картиной заболевания и отсутствием патогномоничных признаков. Новообразования нередко обнаруживаются случайно во время профилактических осмотров. План обследования пациента с подозрением на опухоль селезенки включает следующие инструментальные и лабораторные методы:

- УЗИ селезенки. При проведении ультразвукового исследования визуализируют структуру паренхимы, оценивают размеры и топографию органа. Иногда дополнительно назначают УЗДГ селезенки, по результатам которого можно судить о кровоснабжении подозрительных узлов, скорости кровотока в селезеночных артериях, венах.

- КТ брюшной полости. Рентгенологическое исследование с болюсным внутривенным введением контрастного препарата помогает отграничить неизмененную паренхиму от некротических очагов, которые не накапливают контраст. Компьютерная томография имеет высокую информативность и обеспечивает обнаружение опухолей в 95% случаев.

- Целиакография. Катетеризация чревного ствола, введение контраста с выполнением серии рентгенологических снимков позволяет оценить состояние артерий абдоминальных органов. При наличии опухолей на рентгенограмме обнаруживают бессосудистый участок или новообразованные сосуды в области проекции селезенки, выраженное смещение крупных артерий и вен.

- Гистологический анализ. Морфологическое исследование пунктата селезенки назначается для уточнения характера процесса, проведения дифференциальной диагностики между доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Основными признаками опухолевого поражения являются наличие атипичных клеток с патологическими митозами, потеря дифференцировки.

В клиническом анализе крови выявляется значительное повышение СОЭ (более 20 мм/ч), резкое снижение количества эритроцитов и гемоглобина. Иногда наблюдается увеличение процентного содержания нейтрофилов. В биохимическом анализе крови определяется уменьшение количества общего белка за счет альбуминов, повышение показателей мочевины. При оценке результатов коагулограммы обнаруживается повышение свертывающей способности крови со склонностью к тромбозам. При затруднениях в постановке диагноза может выполняться МРТ органов брюшной полости.

Дифференциальная диагностика селезеночных опухолей осуществляется с абсцессом селезенки, паразитарными и непаразитарными кистами, спленомегалией, гемолитической анемией, аутоиммунными заболеваниями, гранулематозными воспалениями, портальной гипертензией, раком желудка, поджелудочной железы. Помимо осмотра гастроэнтеролога и онкогематолога пациенту рекомендованы консультации гематолога, онколога, инфекциониста, иммунолога, абдоминального хирурга.

Лечение опухолей селезенки

При подтвержденном диагнозе лиенальной неоплазии вне зависимости от характера опухолевого процесса показано проведение хирургического вмешательства. Динамический мониторинг за ростом опухолей в настоящее время применяется крайне редко, что позволяет своевременно выполнить иссечение злокачественного новообразования. При выборе метода оперативного лечения учитывают морфологическое строение неоплазии, ее размеры, расположение, взаимоотношение с окружающими органами, тканями. Рекомендованными видами вмешательств являются:

- Резекция селезенки. Органосохраняющие операции производят только для удаления небольших доброкачественных опухолей. Резекцию, как правило, осуществляют атипически, не учитывая сегментарное строение органа, что позволяет сохранить большее количество лиенальной паренхимы. Широко применяют современные хирургические инструменты — ультразвуковые ножницы, биполярные системы лигирования и др.

- Спленэктомия. Удаление селезенки необходимо при массивных доброкачественных неоплазиях, поразивших большую часть пульпы, злокачественных процессах. Предпочтителен менее травматичный лапароскопический метод операции. При вовлечении смежных органов вмешательство обычно проводят с использованием лапаротомного доступа. Пациентам со злокачественными образованиями после операции назначают химиотерапию.

Лечение опухолей, возникших в рамках лимфопролиферативных процессов или метастатического поражения селезенки, производится по соответствующим медицинским протоколам и предполагает назначение лучевой, таргетной, химиотерапии. Вопрос об удалении селезенки в каждом случае решается индивидуально, у некоторых пациентов спленэктомия оказывает положительный эффект на течение основного заболевания.

Прогноз и профилактика

При доброкачественных процессах удаление опухоли обычно позволяет добиться полного излечения пациента. Своевременная диагностика и адекватное комбинированное лечение злокачественных новообразований селезенки на ранних стадиях существенно увеличивает показатели пятилетней выживаемости. При неоперабельных формах опухолевых образований прогноз неблагоприятный, срок жизни больных сокращается до 1 года, что обусловлено высокой агрессивностью неоплазии и ранним образованием отдаленных метастазов. Меры специфической профилактики болезни не разработаны. Важную роль в повышении шансов пациента на выздоровление играет обращение к врачу при появлении первых симптомов.

Источник