- О церковнославянском языке

- Церковнославянский язык

- Содержание

- История

- Распространение на славянских землях

- Особенности фонетики

- Письменность и правописание

- Типографика

- Суррогатные варианты письменности

- Произношение

- Наиболее значительные тексты

- Справочная литература

- Словари

- Грамматики

- См. также

- Примечания

- Ссылки

- Полезное

- Смотреть что такое «Церковнославянский язык» в других словарях:

О церковнославянском языке

От редакции Русской линии. Эта работа доктора филологических наук В.Е.Ветловской была написана по благословению духовного отца, протоиерея Владимира Фоменко, для приходской газеты собора Владимирской иконы Божией Матери. Увы, батюшка не дожил до ее публикации… Предлагая статью вниманию читателей Русской линии сегодня, в сороковой день кончины священнослужителя, просим молитв об упокоении приснопоминаемого протоиерея Владимира.

Светлой памяти духовного отца,

протоиерея Владимира Трофимовича Фоменко

Один из писателей XX в., учившийся еще в дореволюционной гимназии, вспоминал об уроке русского языка, на котором учитель говорил о словах, появляющихся в языке и исчезающих из него в ходе исторического развития. В качестве примера слова, которому в настоящее время грозит исключение из живой разговорной, а затем и письменной речи, он назвал слово отнюдь. Это древнее наречие входило в состав церковнославянской лексики и первоначально означало: «отовсюду, полностью, со всех сторон…» Позднее оно стало употребляться в значении: «никак, нисколько, никоим образом, ни под каким видом, предлогом» при отрицании и запрете для усиления их: «Отнюдь не смей, отнюдь не трогай! Это отнюдь тебя не касается. Я отнюдь не хочу этого слышать» (примеры В. И. Даля).

Гимназисты, как вспоминает мемуарист, сочувствуя обреченному на умирание слову, решили ему помочь и долгое время дружно старались его ввернуть при любом отрицании, независимо от того, требовалось ему усиление или нет. Дети пожалели одно только древнее слово, они хотели продлить ему жизнь.

Но последнее время (и давно уже) раздаются голоса, все чаще и настойчивее предлагающие упразднить церковнославянский язык, язык нашего православного богослужения, вообще… в пользу русских переводов. Поклонники новизны мыслят широко: им ничего не жалко. Предлогом для такой решительной меры служит ссылка на то, что церковнославянский язык людям непонятен, что он не влечет их в храмы, а отпугивает. Но здесь следует дать историческую справку.

|

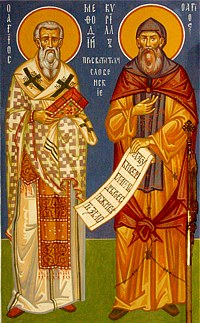

Церковнославянский (старославянский) язык был создан для нужд христианской Церкви, это язык древних переводов греческих богослужебных книг. Переводы были выполнены в середине IX в. братьями Константином (в схиме Кирилл) и Мефодием, позднее канонизированными. Они взяли на себя труд составления всей системы церковнославянской грамоты, ее азбуки и орфографии.

В основу церковнославянского языка лег разговорный язык македонских славян (древнеболгарский), а поскольку национальные различия в речи славян были в ту пору не слишком велики, церковнославянская грамота Константина и Мефодия тотчас сделалась общеславянской. Однако переписчики неболгарского происхождения все-таки вносили в переводы священных текстов особенности своего языка. В результате появились рукописи разных редакций (изводов): болгарских, сербских, русских и т.д. Исторически случилось так, что Болгария и Сербия, томившиеся под турецким игом, не могли в отличие от Руси свободно развивать книжное дело, и тогда именно Русь (юго-западная, южная и северная) стала обеспечивать эти страны книжной продукцией. Русский извод церковнославянских текстов вытеснил другие изводы.

Церковнославянский язык не оставался неизменным и на русской почве. Испытывая сильнейшее влияние разговорной речи, он постепенно эволюционировал и окончательно сложился только к середине XVII в. Некоторая правка переводов священных текстов (в сторону буквализма), не всегда удачная и вразумительная, продолжалась и позднее, но она не затрагивала грамматического строя сформировавшегося языка.

С самого своего возникновения церковнославянский язык не ограничивался нуждами церковных богослужений. Он был литературным языком, на котором писалось все: хроники, Жития святых, легенды и сказания, поучения и т.д. Уже в этих древних памятниках он поражает богатством словарного состава, развитым синтаксисом и разработанной, гибкой стилистикой.

Достоинства церковнославянского языка (обилие слов и оборотов речи, высокая стилистическая культура) прямо связаны с достоинствами оригинала – тех греческих книг, язык которых к моменту встречи со славянскими переводчиками прошел тысячелетний путь литературного развития. Это заметил М. В. Ломоносов в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1757-1758). «Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского (т.е. греческого) слова», писал он, слова, на котором «кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов витийствовали великие христианския Церкви Учители и творцы», видны всем, кто вникает «в книги церковные на славенском (т.е. славянском) языке». Вот почему, уступая то тут, то там влиянию местных говоров, церковнославянский язык, в свою очередь, оказал сильнейшее воздействие на национальные литературные языки в каждой из славянских стран. Эти национальные языки, с течением времени заметно удалившиеся друг от друга, хотя и сменили общий им всем церковнославянский язык, но не заменили его. Он продолжал использоваться в православном богослужении, вместе с Законом Божиим его учили дома и в школах.

По утверждению Ломоносова, русский язык при собственном его богатстве может и должен кое-что заимствовать из древнего языка. И надо сказать, эти заимствования ярко отразились в светских произведениях «высокого штиля» и «среднего штиля» (в героической поэме, оде, трагедии и т.д.) XVIII-XIX вв. Церковнославянизмами полны сочинения самого Ломоносова, слог которого, как считал Пушкин, «ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного словенского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным» (статья «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»). Церковнославянизмами пестрит поэзия Г. Р. Державина; целые главы «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790) написаны на церковнославянском языке. Пушкин, один из создателей нового русского литературного языка, и ценил, и любил язык древних памятников и богослужения, виртуозно применяя его в своей творческой практике. Так, знаменитый «Пророк» (1828), восходящий к Книге пророка Исайи, написан скорее на церковнославянском, чем на русском языке. Напомним это стихотворение:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился;

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы,

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горних ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье,

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею Моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Это стихотворение очень любил Ф. М. Достоевский и на благотворительных литературных вечерах в последние годы своей жизни (писатель умер в 1881 г.) читал его наизусть с такой энергией и воодушевлением, что слушателей пробирал и жар, и холод попеременно. Декламация производила потрясающее впечатление, тем более удивительное, что у Достоевского был тихий, надтреснутый голос и слабая грудь. Но, читая «Пророка», писатель преображался; откуда только силы брались? По-видимому, он черпал их в самом произведении – в значительности его содержания, смелой образности, сдержанной и высокой патетике.

Классическая русская литература, которую Томас Манн назвал «святой» и которая покорила сначала цивилизованный Запад, а затем Восток, никогда не отказывалась от своего языкового наследства. Язык славянской Библии, Отцов Церкви, церковной поэзии и прозы всегда оставался для нее родным, и без него многое в ней просто непонятно – например, «Соборяне» (1872) и «Запечатленный ангел» (1873) Н. С. Лескова или, с другой стороны, «История одного города» (1869-1870) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В глазах Н. В. Гоголя именно церковнославянская (а не русская!) книжность ближе всего знакомит с Россией, с русским национальным характером: ведь она косвенно или прямо воспитывала этот характер век за веком и изо дня в день. В письме А. М. Вьельгорской от 30 марта 1849 г. Гоголь писал: «Всё, что больше всего может вас познакомить с Россией, остается на древнем языке вам нужно непременно выучиться по-славянски. Легчайший путь к этому следующий: читайте Евангелие не на французском и не на русском, но на славянском Слова, которые позагадочнее, выпишите на особую бумажку и покажите священнику. Он вам их объяснит. Если прочтете Евангелие, Послание и прибавите к этому пять книг Моисеевых, вы будете знать по-славянски, при этом деле и душа выиграет немало. Когда же увидимся, тогда я вам объясню в двух-трех лекциях все отмены, какие есть в нашем древнем языке от славянского. Вы его полюбите. Этот язык прост, выразителен и прекрасен Итак, Бог в помощь! Будьте русской. «

Уж если светские писатели XVIII, XIX и даже XX в. сознавали важнейшее значение церковнославянского языка, то о писателях и деятелях церковных (по крайней мере, наиболее авторитетных из них) вряд ли следует распространяться. Ограничусь немногим.

Разъясняя своей пастве утренние молитвы, св. Иоанн Кронштадтский предлагает их в собственном переводе и тут же добавляет: «Надо заметить, что молитвы передаются русским языком не для того, чтобы по-русски читать их, а чтоб ясно понимать их на славянском языке. Читать надо непременно по-славянски» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Творения. Дневник. 1863-1864. М., 2009. Т. 5. С. 39). Образованнейший из монахов, оптинский старец Варсонофий (+ 1913) писал: «Незаменимое чтение представляют собой Жития святых, особенно на славянском языке. В настоящее время славянский язык не всегда понимают, а между тем он несравненно красивее и богаче русского . Представьте себе великолепный Миланский собор или собор Святого Петра в Риме, а рядом с ними – простую деревенскую церковь, и это будет подобием славянского и русского языков» (Преподобный Варсонофий Оптинский. Духовное наследие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. С. 158).

В наше время не только старославянский, но и русский язык «не всегда понимают». Предложение из рассказа И. С. Тургенева «Певцы», приведенное в школьном учебнике: «…ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища», ученица 5-го класса переписала так: «…ни в какое время года Колотовка не представляет эстрадного зрелища». Вероятно, слово «отрадное» девочке не доводилось слышать ни дома, ни около, тогда как слово «эстрадное» было у нее на слуху, скорее всего, с пеленок.

В логике происходящих с русским языком процессов не исключено, что в недалеком будущем и язык классической русской литературы в значительной мере станет непонятным. В самом деле: уроки языка и литературы сокращаются, уходят из школьных программ, несмотря ни на какие протесты; старые книги почти не читают, новые сочиняются на жаргоне, в избытке сдобренном нецензурной лексикой и варваризмами. Речь, которую можно слышать по радио и на телевидении, сплошь и рядом неряшлива, убога и просто безграмотна.

В этой ситуации никак нельзя идти на поводу современных вкусов и понятий. Ведь как знать: если кого-то церковнославянский язык и отпугивает, то других (по контрасту с тем, что они обычно читают и слышат) как раз и привлекает. Сила тяготения к родным корням и сила веры совершают остальное: то, что представляется неясным вначале, позднее доходит до разумения. В конце концов, нынешний прихожанин больше припоминает в храме древний язык, чем учит его заново, поскольку генетическая память, связывающая нас с предками, здесь тоже играет свою роль. Переводы на русский язык оборвали бы эту связь, так же как они оборвали бы связь с братьями славянами и в нашем общем прошлом, и в достаточно безрадостном настоящем. Ведь при теперешней раздробленности, когда оказались обособленными друг от друга уже и восточные славяне (русские, белорусы, украинцы), до недавних пор жившие одной семьей, только церковное единство и единство древнего языка нас всех и роднит помимо кровной близости родством по духу. И сейчас мы обращаем к Богу те же молитвы и выражаем их в тех же, что и раньше, словах.

Немаловажно и то, что русский язык, употребленный вместо церковнославянского, отнюдь не поднял бы нас, грешных, от земли, нет, он небеса опустил бы на землю. Об этом свидетельствует опыт западных стран, где широкое распространение Библии на современных языках если и сделало ее более понятной, то не сделало ее более почитаемой. Неслучайно западные богословы (например, в Англии), еще недавно тоже ратовавшие за новейшие переводы, с тревогой заговорили о десакрализации священных текстов в глазах тех, кто знакомится с ними на языке газет и популярных детективов.

Церковнославянский перевод – один из лучших. По мнению знатоков, он не уступает никакому старому, а тем более нынешнему, европейскому переводу Священного Писания. Иначе и не могло быть. Ведь рукою наших первых переводчиков, трудившихся с величайшей ответственностью, любовью и вдумчивым проникновением в предмет, водила святость.

Святые Кирилле и Мефодие, молите Бога о нас!

Валентина Евгеньевна Ветловская, доктор филологичских наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Источник

Церковнославянский язык

| Новоцерковнославянский язык русского извода | |

| Самоназвание: | |

|---|---|

| Письменность: | |

| См. также: Проект:Лингвистика | |

Церковнославя́нский язы́к — одна из современных форм старославянского языка, употребляемая в основном в православном богослужении. Первый алфавит с использованием современных букв на основе греческого собрали проповедники Кирилл и Мефодий. Наиболее распространённые формы из ныне употребляемых — современный («синодальный») старославянский язык русского извода, используемый как литургический язык Русской православной церковью, Русской православной старообрядческой церковью и некоторыми другими религиозными объединениями. Часто (в узком смысле) под термином «церковнославянский язык» понимают именно последнее значение.

Содержание

История

Ни одна из форм церковнославянского языка не тождественна с древнерусским языком (сведения о котором чрезвычайно отрывочны ввиду малочисленности письменных памятников), хотя на Руси использовались оба и, естественно, они не могли не влиять друг на друга. Церковнославянский язык восходит к южноболгарскому (солунскому) славянскому диалекту [1] , родному для создателей письменного старославянского языка Кирилла и Мефодия [2] [3] , хотя за время своего бытования он подвергся грамматическим и фонетическим упрощениям (в частности, исчезли носовые и редуцированные гласные) и сближению с живыми языками стран, в которых он бытует. Впервые был введен в культурный обиход в Великой Моравии [4] .

Церковнославянский язык никогда не был разговорным (на нём мог общаться только узкий круг образованных людей).

Развитие собственно русского литературного языка в течение XVIII века, в ходе которого в нём были упорядочены элементы разговорного, делового и высокого стиля, привело к тому, что русский язык стал пригоден к выражению всё более широкого круга понятий, в то время как сфера употребления церковнославянского языка постепенно сузилась, так что сейчас церковнославянский используется только в церкви.

Распространение на славянских землях

Церковнославянский язык (в различных вариантах) широко использовался и в других православных странах: Болгарии, Сербии, Румынии. В настоящее время он там также вытеснен национальными языками (но может сохраняться в богослужении). Литературные языки славян, в разной мере сочетавшие церковнославянские и национальные элементы, известны под названиями «славянорусский», «славяносербский» и т. п.; они употреблялись преимущественно до начала XIX века.

Новоцерковнославянский язык русского извода оформился в середине XVII века, в ходе книжной справы времён патриарха Никона. Он является продолжением церковнославянского языка старого московского извода (сохраняющегося в книжной традиции старообрядчества), но помноженного на западнорусские грамматико-орфографические учения, в ряду которых особенно важен труд « Ґрамма́тїки славе́нскиѧ пра́вилное сѵ́нтаґма » Мелетия Смотрицкого (первое издание — Евье, 1619; множество переизданий XVII и XVIII века в разных странах и переводов).

Сегодня кроме Русской православной церкви церковнославянский язык — основной богослужебный язык славяно-византийского обряда Российской грекокатолической церкви, употребляется наряду с украинским в УГКЦ, с белорусским — в БГКЦ. До реформ 1960-70-х гг. наряду с латинским употреблялся в некоторых местах в Римско-католической церкви (См. глаголический обряд), где сохранялась в рукописных, а затем и печатных книгах глаголица.

Особенности фонетики

Церковнославянский язык по своему происхождению — южнославянский, а потому фонетические процессы, отразившиеся в нём, часто не совпадают с русскими. Поэтому многочисленные заимствования церковнославянских слов породили в русском языке своеобразное явление — фонетически выраженную стилевую разницу в парах слов одного и того же корня, например: золото/злато, город/град, рожать/рождать (первое слово каждой пары русское, второе заимствовано из церковнославянского). В образовавшихся таким образом синонимических парах церковнославянское заимствование обычно относится к более высокому стилю. В ряде случаев русский и церковнославянский варианты одного и того же слова разошлись (полностью или частично) в семантике и уже не являются синонимами: горячий/горящий, ровный/равный, сбор/собор, порох/прах, совершённый/совершенный, падёж/падеж.

Письменность и правописание

На письме церковнославянский язык использует кириллицу. Церковнославянская азбука содержит около 40 букв, некоторые из которых представлены более чем одним вариантом написания (неопределённость с числом букв связана с неоднозначностью границы между разными буквами и разными вариантами одной буквы). Используются многочисленные надстрочные знаки (три вида ударения, придыхание, три сочетания придыхания с ударениями, ерок, кендема, краткая, простое титло, разнообразные буквенные титла). Знаки препинания несколько отличны от русских: так, вместо вопросительного знака используется точка с запятой, а вместо точки с запятой — двоеточие. Различаются прописные и строчные буквы, употребление которых может быть либо аналогичным русскому, либо следовать древней системе, в которой с большой буквы писалось преимущественно только первое слово абзаца.

Грамматика и орфография церковнославянского языка довольно строги и единообразны, хотя в ряде случаев возможны варианты написания (число которых с середины XVII века неуклонно уменьшается). Выработка кодифицированных грамматических норм происходила под влиянием учебников грамматики греческого и латинского языков [5] . Российское библейское общество в 1810-х — 1820-х годах издало было несколько книг в чуть упрощённой орфографии (без «излишеств», вроде ударений в односложных словах), но этот эксперимент развития не получил; впрочем, Библия в таком «упрощённом» варианте стереотипно переиздавалась ещё почти полвека.

Всеобъемлющего свода правил, подобного существующим для русского языка («Правила» 1956 года, справочники Д. Э. Розенталя и т. п.), для церковнославянского нет. Практически единственным доступным справочником является краткая «Грамматика церковно-славянскаго языка» иеромонаха Алипия (Гамановича) (ныне архиепископ Чикагский и Детройтский РПЦЗ), впервые изданная в 1964 году в Джорданвилле, шт. Нью-Йорк. Нормативного орфографического словаря также пока нет (известный «Полный церковно-славянскій словарь» прот. Г. Дьяченко, впервые изданный в 1900 году, в орфографическом смысле очень слаб). Есть учебные словари (например, «Церковно-славянский словарь» протоиерея Свирелина).

Типографика

Церковнославянский текст традиционно печатается шрифтами одного и того же рисунка, восходящего к строгому русскому полууставу XVI века. Соответствия жирному и курсивному шрифтам нет. Для выделений используется набор вразрядку, набор одними прописными буквами, набор более мелким или более крупным шрифтом. В богослужебных книгах применяется печать в две краски: например, красным печатаются заголовки и указания для читающего, а чёрным — то, что надо произносить вслух.

В настоящее время церковнославянский язык полностью поддерживается компьютерным стандартом Юникод (начиная с версии 5.1).

Суррогатные варианты письменности

В настоящее время встречаются церковнославянские тексты (например, молитвословы), напечатанные нынешним гражданским шрифтом с использованием русской современной или дореволюционной орфографии, но с обязательным обозначением ударения во всех многосложных словах. Их появление связано с тем, что в настоящее время мало кто умеет читать церковнославянский текст в стандартной записи.

У униатов, особенно среди закарпатских и пряшевских русинов, для записи церковнославянских текстов используется также латиница: при Австро-Венгрии — по венгерской системе, а в позднейшее время — по словацкой системе.

Произношение

Произношение церковнославянского языка основано на русском, но с определёнными изменениями. В целом основной принцип здесь — «произносится так, как пишется», например:

- отсутствует редукция гласных в безударных слогах. Например, о и е в безударном положении читаются как [о] и [е] (как в северных окающихдиалектах), в то время как в русском литературном произношении они превращаются в [а]/[ъ] и [и]/[ь] [6] ;

- буква е никогда не читается как ё (собственно, в церковнославянском письме буквы ё нет вообще), что отражено и в заимствованиях из церковнославянского в русский: небо/нёбо, одежда/одёжа, надежда/надёжный[7] (первое слово каждой пары заимствовано из церковнославянского, второе — исконно русское);

- буква г читалась как звонкий фрикативный согласный [ ɣ ] (как в южнорусских диалектах или приблизительно как в украинском языке), а не как смычный [ ɡ ] в русском литературном произношении; в позиции оглушения [ ɣ ] превращается в [x] (это повлияло на русское произношение слова Бог как Бох). В настоящее время в языке богослужения фрикативное произношение можно услышать как в патриаршей церкви, так и у старообрядцев[8] .

- окончаниеприлагательных — аго произносится как пишется, в то время как в русском -ого произносится как -ова, -аво или -ава.

- Если приставка оканчивается на твёрдый согласный, а корень начинается с и , напр.: ѿиметъ , то и читается как [ы] — [отымет].

- Буквы ш, ж, щ, ч, ц произносятся как в русском, и так же как в русском после них пишутся только а, ꙋ и никогда ѧ, ю , хотя все эти согласные этимологически мягкие.

Впрочем, церковнославянская письменность не вполне фонетична: так, после шипящих смена букв и / ы на произношение не влияет и служит лишь для того, чтобы избежать омонимии; использование мягкого знака между согласными ( тма / тьма и т. п.) в ряде случаев факультативно (в русском произношении тут смягчение возможно, а сербские церковнославянские буквари пишут, что ь тут ничего не обозначает и пишется только по традиции). Вообще, в церковнославянском произношении допускается более или менее сильный акцент местного языка (русского, украинского, болгарского, сербского и т. п.). В современном русском церковнославянском произношении употребляется даже «аканье» [9] , хотя еще в начале XX века оно никогда не употреблялось и считается до сих пор неверным, даже ошибочным.

Наиболее значительные тексты

- Библия (Елизаветинская редакция 1751, 1756 годов и последующие издания);

- Минеи месячные;

- Минеи четии и отдельные жития святых;

- Пролог;

- различные богослужебные книги, молитвенники, учительная литература и т. п.

Справочная литература

Словари

- Архимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. Том I (А — О). — София: Народна библиотека «св. св. Кирил и Методий», 2002. — ISBN 954-523-064-9. — 352 с.

- А. Гусев. Справочный церковно-славянский словарь. — Выходные данные оригинала неизвестны, репринт: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1992. — 128 с.

- Протоіерей Г. Дьяченко. Полный церковно-славянскій словарь. — М., 1900. — XL+1120+(8) с. [Существуют репринты, например, ISBN 5-87301-068-4.] (Интернет-версия.)

- Протоіерей Василій Михайловскій. Словарь церковно-славянскихъ словъ, не совс ѣ мъ понятныхъ въ священныхъ и богослужебныхъ книгахъ. — Спб.: Изданіе книжнаго магазина Ѳ. Я. Москвитина, типографія И. Генералова, 1911 (14-е изд.). — 96 с.

- Прота Сава Петковић. Речник црквенословенскога језика. — Сремски Карловци, 1935. — (2)+X+(2)+352 с. [Существует репринт 1971 г., место печати не указано.]

Грамматики

- I҆еромона́хъ А҆лѵ́пїй (Гамано́вичъ). Грамматика церковно-славянскагѡ языка. — Jordanville (N. Y.): Holy Trinity monastery. Printing shop St. Iov of Pochaev, 1964. [Существуют репринты.] — 272 с.

- Архимандрит д-р Атанасий Бончев. Църковнославянска граматика и Речник на църковнославянския език. — София: Синодално издателство, 1952. — 236 с.

См. также

- Словарь терминов церковнославянской письменности. Оттуда по ссылкам можно перейти на статьи про отдельные буквы и знаки, где рассказано об их истории и употреблении в церковнославянском языке.

- День Кирилла и Мефодия

- Церковнославянизм

- Церковнославянская изопсефия

Примечания

- ↑J. Vajs, Abecedarium Palaeoslovenicum in usum glagolitarum, Veglae 1909

- ↑Кирил Мирчев, Старобългарски език, София 1972, с. 12-15

- ↑Encyclopedia od Indo-European Culture, J.P. Mallory and D.Q. Adams, page 301.

- ↑Носевич В., Государство восточных славян

- ↑ Кузьминова Е. А. Экзегеза грамматики Юго-Западной Руси конца XVI—XVII в. //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2000. № 1. С. 65–70.

- ↑ соответственно указано произношение в первом предударном слоге и в остальных безударных слогах

- ↑Этимологический словарь Фасмера: Надежда

- ↑Калугин В.В. Церковно-книжное произношение в Древней Руси

- ↑Молитвы утренние и вечерние. Читают насельники Свято-Введенской Оптиной Пустыни схиигумен Илий и иеродиакон Илиодор. Архивировано из первоисточника 27 мая 2012.

Ссылки

- Учебные пособия церковнославянского языка // Православное общество «Азбука веры».

- Церковнославянский словарь Orthodic.org.

- Библиотека святоотеческой литературы Orthlib.ru Крупнейшее в Интернете собрание ц.-сл. текстов в формате HIP.

- Библиотека святоотеческой литературы Orthlib.info. Материалы сайта Orthlib.ru в формате PDF.

- Библия на церковнославянском языке (PDF) (По «елизаветинскому» изданию 1900 г.)

- Сообщество славянской типографики + рассылки ССТ.

- Ирмологий. Разработка и использование церковнославянских компьютерных шрифтов.

- Старославянские и церковнославянские шрифты. Методы компьютерного отображения церковнославянских текстов.

- Ксения Кончаревич (Белград). «Социолингвистические аспекты церковнославянского языка сегодня».

- Церковнославянский язык как поздний вариант старославянского.

- Александр Кравецкий: Богослужебный язык Русской церкви совершенно не изучен.

- Кузьминова Е. А., Николенкова Н. В. Грамматика церковнославянского языка Ивана Иконника: история создания // Вестник церковной истории. 2009. № 1—2 (13—14). С. 148—172.

- Калугин В.В. Церковно-книжное произношение в Древней Руси

- Сергей Наумов. Церковнославянский язык — часть русского национального языка // Русская народная линия, 16.06.2011.

| Славянские языки | |

|---|---|

| праславянский язык † (праязык) | |

| Восточные | древненовгородский † • древнерусский † • западнорусский † белорусский (диалекты) • русский (диалекты) • украинский (диалекты • русинский) |

| Западные | полабский † • словинский † • древнепольский † • древнечешский † лужицкие: верхний • нижний (диалекты) • лехитские: польский (диалекты • силезский) • кашубский (диалекты) • чешско-словацкие:словацкий (диалекты) • чешский (диалекты • кнаанит †) |

| Южные | старославянский † • церковнославянский • славяносербский † болгарский • македонский • сербохорватский (боснийский • сербский • хорватский • черногорский) • словенский |

| Другие | литературные микроязыки • смешанные языки: балачка, суржик, трасянка, романосербский пиджины: кяхтинский † • руссенорск † |

| † — мёртвые, разделившиеся или изменившиеся языки. | |

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Церковнославянский язык» в других словарях:

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК — старославянский язык, подвергшийся влиянию живых славянских языков и поэтому имеющий местные разновидности (изводы). Русская разновидность церковнославянского языка применялась в церковной, а также научной литературе, влияла на русский… … Большой Энциклопедический словарь

Церковнославянский язык — Древнеславянский литературный язык, по происхождению старославянский язык, испытавший воздействие живых языков народов, у которых он был распространен. Существует в местных редакциях так называемых изводах: русский (восточнославянский),… … Справочник по этимологии и исторической лексикологии

Церковнославянский язык — древнеславянский литературный язык 11 18 вв. По своему происхождению это Старославянский язык (который назывался также древнецерковнославянским), подвергшийся влиянию живых языков народов, у которых он был распространён. Различают местные … Большая советская энциклопедия

Церковнославянский язык — Церковнославянский язык древнеславянский литературный язык. По своему происхождению это старославянский язык, подвергшийся влиянию живых языков народов, у которых он был распространён. Это влияние отражено уже в самых ранних памятниках 10 11 вв … Лингвистический энциклопедический словарь

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК — см. Старославянский язык … Советская историческая энциклопедия

Ударение (церковнославянский язык) — В церковнославянском языке ударение фигурирует в качестве одного из основных надстрочных знаков (наряду со знаками паерок, придыхание, титло). Содержание 1 Классификация 2 Использование знака … Википедия

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ — ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ, церковнославянская, церковнославянское. прил., по знач. связанное с языком богослужебных книг южных и восточных славян. Древний церковнославянский язык (то же, что старославянский язык). Новый церковнославянский язык. Толковый … Толковый словарь Ушакова

язык религии — ЯЗЫК РЕЛИГИИ символическая система, репрезентирующая содержание религиозного сознания; образована культовым языком и совокупностью языковых стратегий, свойственных религиозной формации в целом или отдельным конфессиям. Уже в архаических… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

Церковнославянский — Новоцерковнославянский язык русского извода Самоназвание: славенскій ꙗзыкъ Страны: Регионы: Восточная Европа Статус: язык богослужения (преимущественно православного) … Википедия

Язык Древней Руси — Древнерусский язык Самоназвание: Рус(ь)(с)кыи языкъ Страны: Регионы: Восточная Европа Вымер: развился в современные восточнославянские языки Классификация … Википедия

Источник