Цензура

Цензура по странам

Цензу́ра (лат. censura ) — контроль власти за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино и фото произведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой властью вредными или нежелательными [1] [2] .

Цензурой называются также органы светской или духовной властей, осуществляющие такой контроль.

Содержание

Суть явления

Обоснование цензуры — признание права государства на ограничение распространения любой информации, которую государство считает вредной или нежелательной. Цензура — это форма ограничения свободы слова, свободы печати, телевидения и других средств информации, обусловленная нормами защиты интересов государства, общества и общественных институтов.

Исследователи отмечают существенную разницу между цензурой в демократических и тоталитарных государствах. В демократическом правовом государстве цензура обеспечивает внутреннюю и внешнюю безопасность страны, стабильность государства и политического строя при максимальном соблюдении прав и свобод человека [2] .

При тоталитарном характере власти роль цензуры существенно меняется. В таком государстве цензура осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции, во многом совпадающие с функциями репрессивных органов. Цензура в тоталитарных странах не только ограничивает распространение нежелательных сведений, но и вторгается в творческий процесс, профессиональную сферу и частную жизнь граждан [3] .

Нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек объясняет причины этого явления тем, что для существования тоталитарного строя необходимо чтобы навязанные людям внешние для них убеждения стали их собственными и всё общество жило единой целью. Он писал: [4]

чтобы люди безоглядно поддерживали общее дело, они должны быть убеждены, что как цель, так и средства выбраны правильно. Поэтому официальная вера, к которой надо приобщить всех, будет включать интерпретацию всех фактов, имеющих отношение к плану. А любая критика или сомнения будут решительно подавляться, ибо они могут ослабить единодушие. […]

В результате не останется буквально ни одной области, где не будет осуществляться систематический контроль информации, направленный на полную унификацию взглядов.

Виды и формы цензуры

Исторически сложились виды цензуры по характеру регулируемой информации [5] :

- военная

- государственная

- экономическая

- коммерческая

- политическая

- идеологическая

- нравственная

- духовная.

Кроме этого цензура делится на светскую и религиозную, а также по типу носителей информации (цензура СМИ, книг, театра и кино, публичных выступлений, перлюстрация переписки и т. д.) Существуют и другие виды цензуры. Так, Арлен Блюм отмечает т. н. «педагогическую цензуру» — в отношении информации допущенной к публикации, но ограниченной в распространении в определённых слоях общества, например запрет использовать в качестве школьного чтения [6] .

По способам осуществления различаются цензура предварительная и цензура последующая (карательная).

Предварительная цензура заключается в необходимости получить разрешение на выпуск в свет той или иной информации. Конкретная форма осуществления такой цензуры состоит в наличии некой формальной процедуры, согласно которой автор, исполнитель или издатель должен представить тексты, звуко- видеозаписи, эскизы и т. п. в государственный цензурирующий орган, чтобы получить разрешение на издание, исполнение, экспозицию, трансляцию по электронным каналам и так далее.

Последующая цензура заключается в оценке уже опубликованной информации и принятии ограничительных или запретительных мер в отношении конкретного издания или произведения, изъятия его из обращения, а также применение санкций в отношении физических или юридических лиц, нарушивших требования цензуры при её публикации.

Карательная цензура налагает санкции на нарушителей цензурных требований. В частности, существовала в России в 1865—1917 годах. В отличие от предварительной цензуры, рассматривала книги и журналы по напечатании, но до выхода в свет. За нарушение цензурных правил налагался арест на издание, автор и издатель привлекались к суду. Аналогичные функции были также у советской цензуры [7] .

Среди способов отдельно рассматривается самоцензура — сознательное самоограничение автора в обнародовании информации на основе неких собственных соображений (например морально-нравственных ограничений, внутреннего конформизма), либо из боязни наказания за нарушение цензурных правил.

История цензуры

Доктор исторических наук Татьяна Горяева пишет, что цензура возникла в тот момент, когда группа людей обладавшая властью и имуществом, стала навязывать свою волю остальным. Само слово «цензура» произошло от лат. census , что означало в Древнем Риме периодическую оценку имущества для разделения людей на сословия. Второе значение было связано с разделением по праву пользования привилегиями гражданства. Таким образом, древний цензор следил за благонадёжностью политической ориентации граждан [8] .

Атрибутом государственной и религиозной власти цензура стала в эпоху античности. В Афинах (480—410 г.г. до н. э.) были сожжены книги философа Протагора о богах [9] . Платон предлагал ввести комплекс запретов, ограждающих людей от вредного влияния художественных произведений [10] . Он стал первым мыслителем, обосновавшим необходимость сочетания самоцензуры художника с предварительной общественной цензурой. Впоследствии цензура и репрессии за свободомыслие стали неотъемлемой частью политики Римской республики и Римской империи [11] [8] . В 213 году до н. э. китайский император Цинь Шихуанди приказал сжечь все книги, кроме медицинских, сельскохозяйственных и научных чтобы защитить империю от предполагаемой опасности поэзии, истории и философии [12] .

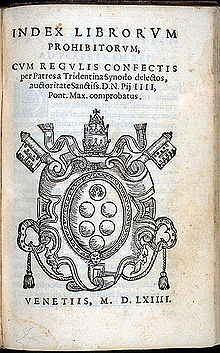

Первые цензурные списки восходят к неприемлемым апокрифическим книгам, перечень которых был составлен в 494 г. н. э. при римском епископе (папе) Геласии I. Предварительная цензура на книги впервые была введена в 1471 году папой Сикстом IV [13] . Далее последовали аналогичные решения папы Иннокентия VIII (1487) и Латеранского собора (1512) [14] .

Позднее при папе Павле IV в 1557 году был выпущен «Индекс запрещенных книг» («Index liborum prohibitorum») для инквизиционных трибуналов. Этот список был отменен только в 1966 году [15] . А в 1571 году папа Пий V учредил Congrecatio Indicis, согласно которому ни один католик под страхом отлучения от церкви не мог читать или хранить книги, не входившие в указанный папой список. На кострах религиозной цензуры часто сжигали не только запрещённые книги, но и их авторов. Период церковной Реформации также отличался нетерпимостью к инакомыслию [14] . Европейское общество того времени было заражено агрессивной ксенофобией, а власти поддерживали церковную цензуру административными, судебными и силовыми мерами [11] .

В дальнейшем появились критики цензуры, например Пьер Абеляр, Эразм Роттердамский и Мишель Монтень, которые начали выражать сомнение в её пользе и целесообразности. Сторонниками жёсткой формы цензуры были Бернард Клервоский, Мартин Лютер и Томмазо Кампанелла. В эпоху Просвещения философы и политики провозглашали идеи свободы слова, печати и собраний [14] . Британский философ Томас Гоббс считал, что если церковный запрет не подтверждён государственным законом — он не более чем совет. Поэт Джон Мильтон, выступая в английском парламенте 16 июня 1643 года впервые специально рассмотрел особенности цензуры как общественного института [11] [16] . Его «Ареопагитика» приблизила отмену предварительной цензуры в Англии, которая произошла в 1695 году [17] .

Большинство мыслителей Нового времени (например, Б. Констан, Д. С. Милль, А. де Токвиль и другие) считали, что из-за изменения исторических условий общественное мнение в значительной мере стало выполнять цензурные функции. К середине XIX века предварительная цензура была отменена в большинстве стран Европы [11] .

В конце XIX — начале XX века появились первые спецхраны, где складировалась литература с ограниченных доступом, а также стали создаваться нелегальные или находящиеся за пределами страны библиотеки неподцензурной литературы [18] . Впоследствии эти спецхраны выросли во много раз, например к концу существования СССР в некоторых спецхранах находилось до полумиллиона экземпляров книг и периодических изданий [19] .

|

|

| Отредактированная цензурой фотография Сталина с расстрелянным Николаем Ежовым [20] |

В XX веке тоталитарные режимы сделали цензуру частью репрессивного аппарата, массовой манипуляции и пропаганды. Советская цензура находилась под полным контролем коммунистической партии и носила идеологический характер [21] [22] . Нацистское министерство пропаганды держало под своим контролем все средства информации в Германии. Любое инакомыслие, противоречившее нацистским идеям или угрожавшее режиму, уничтожалось во всех опубликованных источниках [23] .

С появлением новых средств передачи информации (в частности, электронных — радио, телевидение, интернет) возникли новые формы цензуры. Необходимость контроля за информацией передаваемой из-за границы привела к появлению средств «глушения» радиопередач и интернет-цензуре. СССР производил глушение так называемого «антисоветского радиовещания» почти 60 лет, с большой интенсивностью — 40 лет [24] . Сложности цензурного контроля за информацией в сети интернет привели к тому, что некоторые страны (например, Китай и Северная Корея) осуществляют тотальный контроль за информацией, проходящей через стык национальных интернет-сетей с мировыми, а Иран заявил, что планирует полностью изолировать внутреннюю сеть в 2013 году [25] .

В 1988 году британский писатель индийского происхождения Салман Рушди опубликовал книгу «Сатанинские стихи». Исламские организации сочли её богохульной и кощунственной. В 1989 году духовный лидер Ирана аятолла Хомейни приговорил писателя к смерти и призвал мусульман всего мира исполнить эту фетву [26] . На 2012 год смертный приговор за литературное произведение в отношении Рушди не отменён и писатель живёт под охраной спецслужб.

Однако даже в самых либеральных странах существуют те или иные цензурные ограничения, связанные с ограничением демонстрации насилия и тем более призывам к нему, возрастными ограничениями для информации сексуального характера и др.

Отношение к цензуре

Принципиально противоположные мнения в отношении цензуры высказывались начиная уже с эпохи Просвещения. Противостояние по этому вопросу существовало также в немецкой классической философии: Иммануил Кант стоял на позиции свободы выражения личного мнения, а Гегель считал, что эта свобода должна регулироваться законом и полицейскими мерами [14] .

Вводя различные формы цензуры, государственные органы, как правило, мотивируют такого рода решение соображениями государственной безопасности, необходимостью борьбы с проявлениями экстремизма, распространением вредоносных идей, противодействием моральному разложению общества. Голоса в поддержку цензуры раздаются не только из государственных ведомств, но и из некоторых общественных и политических организаций, таких как партии, политические движения, церкви [27] .

С другой стороны, по мнению критиков, цензура в действительности не решает социальные проблемы, а лишь помогает замалчивать их существование. [28] К тому же при росте числа авторов и наличии интернета, цензура становится просто нереальной. [29]

Критики отмечают также, что призывы о введении цензуры нередко являются признаком бессилия государственных и общественных организаций в решении тех или иных социальных проблем. Так, например, призывы религиозных организаций о введении в России «морально-нравственной цензуры», дабы не допускать падения морального духа нации, в действительности отражают неспособность религиозных организаций как-то влиять на моральный климат в обществе [27] .

Обход цензурных ограничений

Методы обхода цензурных ограничений также известны со времен античности. Наиболее известным из них является эзопов язык — иносказание, намеренно маскирующее мысль автора. Для обхода цензурных ограничений информация может публиковаться и распространяться нелегально или за границей. Для преодоления технических фильтров в сети интернет используются общедоступные разрешённые ресурсы, например прокси-серверы.

Цензура в произведениях культуры

Одним из наиболее известных отражений тоталитарной цензуры в художественной литературе является роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». В романе цензурный орган под названием «Министерство правды» занимается фальсификацией прошлого, изменяя опубликованную ранее информацию под сиюминутные идеологические требования правящей партии. Роман проводит параллели со сталинским Советским Союзом и гитлеровской нацистской Германией. Сама книга, написанная в 1949 году, была под цензурным запретом в социалистических странах [30] .

Источник

Что такое цензура — ее виды и примеры

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Несмотря на то, что международные конвенции и договоры относят свободу слова к фундаментальным правам человека, во многих государствах (во всех) до сих пор процветает цензура.

Правда, она приобретает скрытые формы, прикрываясь формулировками закона. Надзор за информацией затрагивает не только печать, но и телевидение, радиовещание, кино, искусство, интернет.

Настоящая цензура – что это такое? Прочитайте статью и узнаете ответ.

Цензура — это.

В Древнем Риме существовала должность цензора, который проводил перепись населения и оценку имущества. Также у него была дополнительная обязанность – censura morum (надзор за нравами).

Заключалась она в том, чтобы следить за благонадёжностью политической ориентации граждан. Потенциальным виновникам грозило исключение из органов власти или лишение гражданских привилегий.

В переводе с латинского языка слово censura означает «суровый разбор». В настоящее время термин применяется в двух значениях:

- В широком.

Цензура – это любые формы контроля идей, существующих в обществе. Она включает надзорные мероприятия за содержанием, оглаской и распространением информации.

Проводится государством с целью не допустить проникновение в сознание граждан нежелательных для действующей власти взглядов. Если говорить простыми словами, цензура – это ограничение свободы слова, граничащее с произволом.

В узком.

Цензура – это предварительная проверка сообщений и материалов подконтрольными государству структурами (должностными лицами) перед выдачей разрешения на публикацию.

Похожее определение приводит Закон РФ «О средствах массовой информации» 1991 года.

Обычно государственные органы оправдывают надзорную политику в сфере информации следующими благими целями:

- обеспечение национальной безопасности, предотвращение «слива» секретных сведений внешнему врагу;

- противодействие экстремизму;

- профилактика моральной деградации и нравственного разложения общества;

- сплочение народа, формирование единой высшей цели (как это было при тоталитарных политических режимах или «демократиях» типа США).

На деле же «защитные» мероприятия создают лишь видимость благополучия.

Например, граждане перестают публично критиковать высших чиновников, но осуждают их в узких кругах. В тоталитарном государстве цензура вторгается в частную жизнь людей и парализует творческий потенциал личности. Также она способствует отбору неквалифицированных, но угодных власти кадров.

В психологии термин «цензура» использовал Зигмунд Фрейд.

Австрийский учёный-психоаналитик понимал под ней некую систему фильтрации, которая подавляет поступающие из подсознания человека импульсы и побуждения.

Виды цензуры

В юридической литературе можно встретить много классификаций цензуры. Основные из них перечислены в нижней таблице.

| Основание классификации | Виды |

|---|---|

| Тип подконтрольной информации | Политическая, экономическая, нравственная (моральная), духовная, идеологическая, военная |

| Органы и структуры, осуществляющие контрольные мероприятия | Светская и религиозная |

| Источники информации | Цензура печатных СМИ, интернета, художественных произведений, музыки, театра и кино, частной переписки граждан, публичных выступлений |

| Этап проведения | Предварительная и последующая |

Отдельно остановимся на последующей цензуре. Это такая система надзора, при которой ограничения, запреты или карательные санкции применяются уже после обнародования неугодных материалов.

Приведём несколько примеров:

- вымарывание из фотохроник снимков Льва Троцкого при Сталине;

- сожжение более 25 тысяч книг 10 мая 1933 года, которые расценивались как угроза нацистской идеологии при Гитлере;

- так называемая «мягкая» (а по сути военно-политическая) цензура Пентагона, ЦРУ и АНБ фильмов, выпускаемых в Голивуде. Тысячи фильмов претерпели изменение сценариев для создания нужной «картинки мира», а те, кто не сотрудничал, лишались права снимать.

- вырезание фрагмента, в котором Тина Канделаки упомянула Алексея Навального (а кто это?), из телепередачи «Познер» 6 февраля 2012 года;

- увольнение главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть» Максима Ковальского за публикацию фотографии избирательного бюллетеня с нецензурной фразой в адрес президента (в Грузии недавно за то же самое уволили редактора и ведущего).

Отдельно выделяется термин «самоцензура». Это ситуация, в которой автор произведения или выступающий на публике человек сам отказывается от свободного выражения мыслей.

Поступает он так, потому что боится санкций за распространение информации, которая не понравится властям.

Например, в США открытая демонстрация коммунистических взглядов чревата «репрессиями» в виде увольнений и т.п. Там же журналисты или любые публичные люди не могут озвучивать линию отклоняющуюся от линии «Вашингтонского обкома».

Цензура или законодательные ограничения?

С точки зрения документов ООН, свобода слова включает целый ряд прав человека: свободно выражать личное мнение, беспрепятственно придерживаться своих убеждений, искать, получать и распространять информацию.

Однако есть ряд законодательных ограничений, которые не считаются цензурой. Они допускаются в исключительных случаях, и то при соблюдении двух условий:

- Оправданы легитимной целью.

- Закреплены в законе, исключающем двусмысленные формулировки.

Статья 29 Конституции РФ прямо запрещает цензуру. Статья 3 Закона РФ «О СМИ» тоже указывает на недопустимость цензуры, но речь в нормативном правовом акте идёт только о её предварительной разновидности.

В то же время российский законодатель не допускает злоупотребления свободой слова. В частности, к цензуре не относится запрет на распространение следующей информации:

- государственных секретов;

- пропаганды порнографии, жестокости и насилия;

- матерных слов;

- об изготовлении наркотиков;

- возбуждающей ненависть и вражду;

- унижающей достоинство человека или группы лиц по какому-либо признаку (в частности, национальности, религии).

В статье 282 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность вплоть до лишения свободы за нарушение последних двух пунктов списка.

Причём учитывается даже информация, которая распространяется через сеть интернет: сайты, блоги, социальные сети.

В России суды уже вынесли несколько резонансных решений. Так, не повезло 21-летнему жителю Бердска Максиму Кормелицкому, который сделал перепост фотографии православных, купающихся в проруби, с оценочным суждением их умственного развития. Парня признали виновным по ч. 1 статьи 282 УК.

Недавно задержали «товарища», который в порыве «безнаказанности» призывал отыгрываться на детях блюстителей порядка, купировавших беспорядки в центре Москвы. Что за бред он нес? Ну, давайте накажем всех, кто выполняет свою работу, за которую ему платят деньги.

Выводы

Итак, цензура – это комплекс надзорных мероприятий, направленных на отбраковку информации и идей, которые мешают обществу нормально существовать.

В отличие от законодательных ограничений свободы слова, она защищает сложившийся политический режим и ситуацию в стране (пример, уже упомянутые выше США).

Несмотря на международные документы ООН о правах человека и конституционные запреты, цензура до сих пор практикуется в ряде стран (в России, например, все кричат о наличии цензуры, но это как раз первый признак ее отсутствия), выступая инструментом борьбы с оппозицией и инакомыслящими (например, коммунистами в США).

Автор статьи: Белоусова Наталья

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Если вы захотите написать коммент со словом б, то вас заблокируют — в лучшем случае заменят слово точками или удалят сообщение вовсе. Это и есть цензура.

В СССР диссиденты тоже заявляли о цензуре, что же теперь, сделать вывод, что в СССР не было цензуры? Странная логика.

У нас есть цензура на критику президента, так же блокируются оппозиционные ресурсы, например, сайт Каспаров ру, как мы понимаем, на данном сайте нет пропаганды наркотиков, педофилии и терроризма, зато откровенно мошеннические сайты не блокируются, я имею ввиду сайты, на которых можно якобы получить страховые выплаты от неиспользованных средств ОМС, вот они цветут и пахнут.

Алексей: по каким каналам коммуникации с народом диссиденты заявляли о цензуре? Через самиздат? А это и есть цензура. У нас же о цензуре кричат все либералы в соцсетях, ютубе, на федеральных каналах, в блогах и прочая прочая. Это и подтверждает то, что ее у нас нет.

А на запада цензура процветает. Даже соцсети эти страдают (спросите Трампа). Там нельзя высказывать точку зрения расходящуюся с общепринятой. Нельзя сомневаться в догмах, иначе тебе очень быстро перекроют кислород.

Президента критикуют — митинги в Хабаровске, либеральные каналы, пятая колона. Каспаров — это диагноз (русофоб). Закрыли правильно, ибо неадекват. Мошенников слишком много и сайты их множатся как грибы. Роскомнадзор старается, но есть недоработки.

Источник