Трудные повести что значит

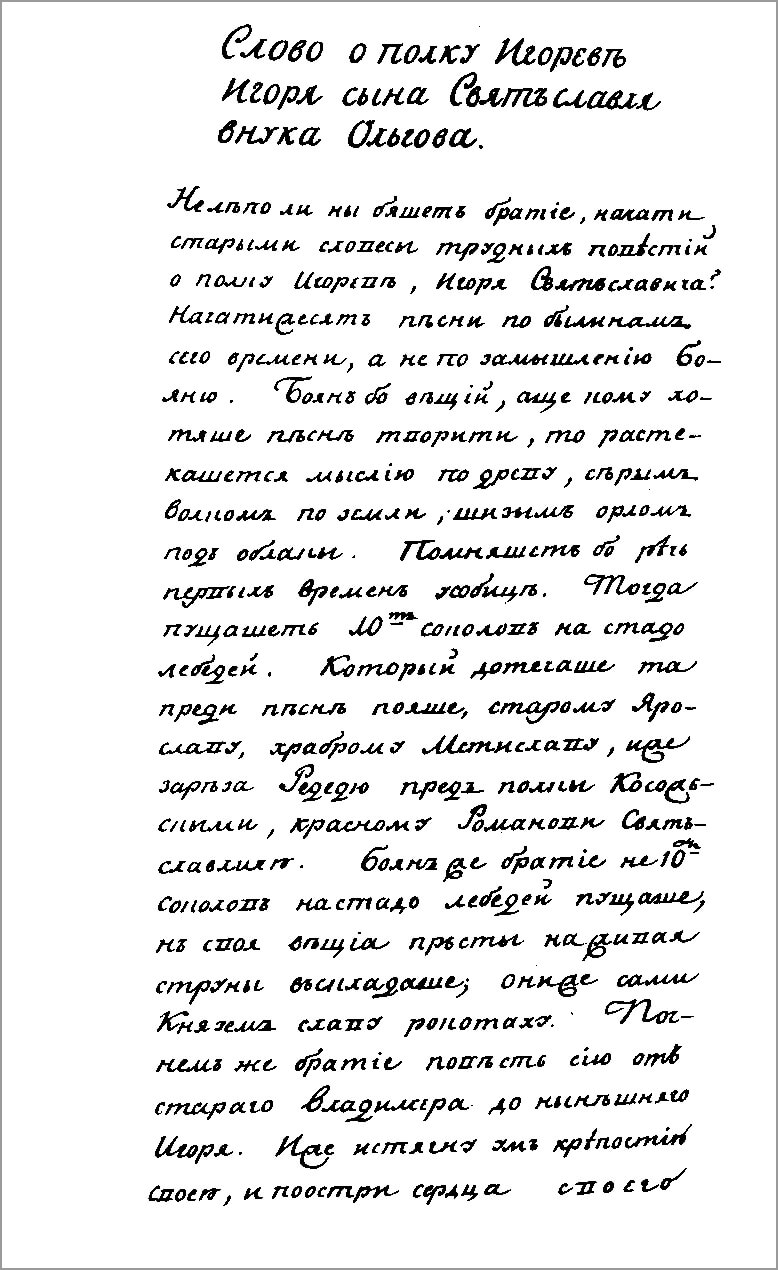

ПОВЕСТЬ — лит. жанр. В древнерус. книжности этим термином могли обозначаться произведения повествоват. характера, он мог применяться также к различного рода сообщениям, известиям. П. часто выступает как синоним слова «рассказ» в значении «сообщение о чем-либо», а не в узко терминологич. смысле. В С. определение П. употреблено дважды: «Не л ѣ по ли ны, бяшетъ, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ пов ѣ стій о пълку Игорев ѣ . » (С. 1) и в нач. рассказа о походе: «Почнемъ же, братіе, пов ѣ сть сію отъ стараго Владимера до нын ѣ шняго Игоря. » (С. 5). Таким образом, в С. лексема П. указывает не на жанр произведения, а имеет значение «рассказ, повествование».

Наиболее спорным оказывается толкование словосочетания «трудные повести». Первые издатели перевели его словами «прискорбная повесть». Им возразил А. С. Шишков, отметивший, что «трудность» еще не означает «прискорбие», и предлагал чтение «повествование о многотрудных подвигах». Шишкову в свою очередь возражал Я. О. Пожарский, отмечая, что «объяснение Шишкова не раскрывает качества повести», и привел примеры значений слова «трудный» на польск. и богем. яз.: затруднительный, мудреный, неудобный к исполнению. Его переложение: «начать старым слогом трудную повесть». Н. Ф. Грамматин перевел — «трудную повесть», имея в виду «трудное дело, предприятие, требующее труда». Некоторые исследователи считали, что под этим выражением следует подразумевать «важные повести». Так думал Д. Н. Дубенский, говоря, что это повести, «в которых описывались важные или героические события».

Комментаторы и переводчики С. в толковании выражения «трудные повести» в основном разделились на две группы. В значении «печальный, скорбный» понимали «трудный» В. В. Капнист, И. М. Снегирев, Н. Г. Головин, О. Ф. Миллер, Н. С. Тихонравов, А. А. Потебня и др. переводчики.

Др. комментаторы полагали, что слово «трудный» обозначает в этом словосочетании «боевой, победный, ратный» и что речь идет об особом

жанре — повествованиях о ратных подвигах. Сначала это новое определение было интуитивно предложено переводчиками: А. Ф. Вельтман переводил рассматриваемое выражение как «победные повести», А. Н. Майков говорил о «сказаниях о старинных бранях», П. П. Вяземский под «трудными повестями» подразумевал «повести о трудных подвигах». В. Ф. Миллер, ссылаясь на сообщение Галицко-Волынской летописи под 1227, где словосочетание «великыя труды» помещено рядом с выражениями «бесчисленныя рати» и «частыя войны», и переводя «трудныхъ пов ѣ стій» как «ратных повестей», писал, что автор С. «во внешней стороне своего произведения следовал литературным образцам, воинским повестям византийско-болгарского происхождения» (Взгляд. С. 180). В. Н. Перетц предлагал перевод «повідання про подвиги». И. П. Еремин считал, что термин П. мог означать «рассказ», а в торжественном красноречии — «центральную, повествовательную часть речи».

Д. С. Лихачев толкует это словосочетание как жанровое определение: «Автор „Слова о полку Игореве“ причисляет свое произведение к числу „трудных повестей“, т. е. к повествованиям о военных деяниях (ср. chansons de geste)», и далее снова говорит об особенностях русского жанра «трудных повестий» («Слово. » и процесс жанрообразования. С. 73 и 75). Развивая ту же мысль о жанровой природе определения, Лихачев пишет: «Мы не можем сейчас решить окончательно: было ли „Слово о полку Игореве“ совершенно одиноко в жанровом отношении, как некая „трудная повесть“, chanson de geste или были и другие произведения того же жанра» («Слово» и культура. С. 20).

Б. А. Рыбаков также считает, что «трудные повести» нужно перевести как «воинские повести», как «повести о тяжелом ратном труде, о походах и битвах, о победах и поражениях» (Петр Бориславич. С. 23). Такими «трудными повестями» в самом С. исследователь считает припоминания о ратных подвигах предков, и прежде всего о «первых времен усобицах»: о событиях времен Всеслава Полоцкого и Олега Святославича. Исходя из этих представлений, Рыбаков считает, что соответствующие фрагменты первоначально читались в начале С. непосредственно после упоминания о Владимире Мономахе, которого Рыбаков видит под именем «старого Владимира» (подробнее см. Перестановки в тексте «Слова»).

Н. А. Мещерский полагает, что в выражении «трудныхъ пов ѣ стій» «органически и диалектически совмещены оба значения» — «ратный, воинский» и «печальный, скорбный», и переводит его как «старыми словами скорбных воинских повестей» (Слово — 1985. С. 36 и 441).

М. А. Салмина, опираясь на данные «Лексикона» Памвы Берынды нач. XVII в. и «Синониму славеноросскую» XVII в. (см.: «Лексикон славянороський» Памвы Берынды. Київ, 1961. С. 59, 134; Лексис Лаврентия Зизания. Синонима славеноросская. Київ, 1964. С. 148, 162), где слово «трудный» имеет значение «прикрый», «прикровеніе», толкующееся как «гадание, загадка», предложила словосочетание «трудныхъ пов ѣ стій» читать как «сокрытые» или тайные (т. е. с тайным смыслом) сказания.

С грамматич. стороны выражение «Не л ѣ по ли ны. трудныхъ пов ѣ стій» трактуется комментаторами по-разному. Так, напр., Вяземский, Вс. Миллер, В. Ф. Ржига, Мещерский и др. понимают словосочетание «трудныхъ пов ѣ стій» как род. пад., находящееся в зависимости от

слов «старыми словесы», а глагол «начяти», считают, не имел доп. или подразумевал при себе доп. «п ѣ сню». Мещерский, полагая, что слово «п ѣ снь» было пропущено в С., ввел его в реконструир. им тест С. (Слово — 1985. С. 22). Потебня, Е. Огоновский, С. П. Обнорский, А. С. Орлов и др. считают (и это толкование общепринято), что выражение «трудныхъ пов ѣ стій» является доп. к глаголу «начяти».

Лит.: Шишков. Слово. С. 82—83; Пожарский. Слово. С. 29—30; Грамматин. Слово. С. 35, 90; Дубенский. Слово. С. 4; Вельтман. Слово — 1866. С. 32; Вяземский. Замечания. С. 6—7; Огоновский. Слово. С. 2—3; Бицын. Слово. С. 776, 779; Потебня. Слово. С. 6—7; Ржига В. Композиция «Слова о полку Игореве» // Slavia. Praha, 1925. Roč. 4. Seš. 1. S. 45, 46, 49; Перетц. Слово. С. 134; Обнорский. Очерки. С. 165; Орлов. Слово. С. 78; Еремин. И. П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси // Слово. Сб. — 1950. С. 93—95; Назаревский А. А. О жанровой природе «Слова о полку Игореве» // Наукові зап. Київск. держ. ун-ту. Київ, 1955. Т. 14, вип. 1. Зб. філол. ф-ту. № 7. С. 113—144; Стеллецкий — 1965. С. 121—122; Лихачев Д. С. 1) «Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования XI—XIII вв. // ТОДРЛ. 1972. Т. 27. С. 72—75; 2) «Слово» и культура. С. 16—20; Сулейменов О. Аз и Я. Алма-Ата, 1975. С. 64; Козырев В. А. Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров // ТОДРЛ. 1976. Т. 31. С. 94; Кусков В. В. Связь поэтической образности «Слова о полку Игореве» с памятниками церковной и дидактической письменности XI—XII вв. // Слово. Сб. — 1978. С. 73—75; Салмина М. А. Из комментария к «Слову о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1981. Т. 36. С. 230; Рыбаков Б. А. Петр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991. С. 23—26.

Источник

Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми слове

Слово-Христос о полку Игореве.

«Не лепо ли ны бяшетъ, братие,

начяти старыми словесы

трудныхъ повестий о пълку Игореве,

Игоря Святъславлича?

Начати же ся тъй песни

по былинамь сего времени,

а не по замышлению Бояню!

Христос-Слово начинает свою поэму довольно резко для этой братии.

Потому что недоволен этими старыми словесами.

Но пока , посмотрим что думают ученые и поэты об этом.

«Не пристало ли нам, братья,

начать старыми словами

печальные повести о походе Игоревом,

Игоря Святославича?

Словесы и слова-это у академика одно и тоже.

И с какой стати трудные повести стали печальными?

Печально это то, что Лихачев возглавлял отдел древнерусской литературы в Академии наук.

На самом деле, всю Древнерусскую Литературу возглавляет Христос своими трудами.

Первый из которых Христос-Слово о молении Даниила Заточника.

Опять Слово, потому что Христа зовут Слово.

1-е послание Иоанна

5.7.

«Яко три суть свидетельствующии на Небеси,- Отецъ, Слово и Святый Духъ: и сии три едино суть»

Кто такой Иоанн, я вам скажу в другой статье.

«Не прилично ли будет нам, братия,

Начать древним складом

Печальную повесть о битвах Игоря,

Игоря Святославича!»

Почему повести стали повестью -одной?

«Не пора ль нам, братия, начать

О походе Игоревом слово,

Чтоб старинной речью рассказать

Про деянья князя удалого?»

Какая старинная речь? Христу 33 года.

И деяния эти произошли всего несколько месяцев назад до написания Автором-Словом своей поэмы.

Сколько именно месяцев?

5-6.

Пока что, Христос не вернулся на Русь и пишет Слово в своей Византии.(Ромейская Империя)

Поэтому и говорит брату Всеволоду Большое Гнездо- не могу пока тебе помочь, хотя половцы уже на Владимирской земле.

«Великый княже Всеволоде!

Не мыслию ти прелетети издалеча,

отня злата стола поблюсти?»

Знак вопроса -выкидываем.

Это извинение Христа, а не вопрос. Хотя, видимо, Христос надеется, что брат справится сам и защитит их Отний стол-Владимирскую землю. (Города Владимир не было тогда. На этом месте был Новгород, построенный братом Ярославом).

Иначе прилетел бы, конечно. В буквальном смысле-птицей. Соколом, как самой быстрой птицей.

Как Соколом Он прилетает к Игорю, чтобы его спасти.

Что такое «Не лепо ли ны бяшеть» у Христа?

Лепо это -красиво.

Бяшеть-это блеять как баран одно и тоже.

В.Даль.

Бякать-блеять по-овечьи; кричать бя, бе. | Вякать, говорить или читать вяло, невнятно, мямлить. Бяшка, бяка.

Здесь вопрос Христа к братии. Обидный вопрос.

Потому что «старыми словесы»- это пустые словеса об Игоре, осуждающие его, с которых нелепо начинать.

Словесье ср. стар. лжеумствование, софизм, лжемудрое суждение. Словесить, говорить, беседовать; | заниматься словесьем, пустым, суетным или суемудрым разговором.

А что такое старые?

Это, уже, все князья сделали виноватым Игоря, за то, что половцы двинулись вглубь Руси. А они ему поминают и поминают за старое. За его поход.

А Христос им говорит-вы сами виноваты, а не Игорь.

Вот все их повести об Игоре и трудны для понимания Христа.

Вместо того, чтобы объединяться они ругают Игоря.

И Христу трудно преодолеть непонимание князей, что думать надо о Всей Руси, а не о себе.

Христос пока не объединил князей, но скоро это сделает.

Поэтому в противопоставлении этих старых словес Христос говорит- я вам расскажу как было на самом деле.

«по былиным сего времени»-Быль о том, что только-только произошло.

Надо ли теперь переводить, что сказал Христос в самом начале поэмы?

Зашеломянем!

К сожалению, объявления о сборе средств на добрые дела запрещены правилами пользования данного портала.

Это называется сбор пожертвований, почему то.

И это значит, что фильм о Христе, по Слово о полку Игореве Христа я буду снимать один, на свою пенсию и через 100 лет.

Но к счастью не запрещены обратные действия.

Если я вам даю — то это можно, оказывается.

Вам мне — нельзя.

Мне вам — можно.

А если объединить эти два процесса в одно целое?

Для этого надо прочитать мою совсем маленькую статью на

Яндекс Дзен «Богатейте» Байгильдин Валентин.

Источник

Константин Когут

Из всех произведений, включённых в школьные программы по литературе, «Слово о полку Игореве» — самое сложное и для разбора на уроке, и вообще для понимания. Воистину это «трудные повести», как назвал своё творение сам автор во вступлении. Впрочем, создатель «Слова…», как давно установлено исследователями, употребил эпитет «трудные» в значении «печальные» или «ратные». Но для читающего «Слово…» уже сам его текст — трудный, трудный в буквальном смысле.

Журнал «Литература». 2006. № 15.

Прежде всего, читатель «Слова. » не знает его литературного фона, его исконного контекста. Несмотря на некоторые черты сходства со многими произведениями переводной и оригинальной древнерусской книжности, по своей поэтике «Слово. » всё-таки уникально.

Конечно, если говорить о читателях-школьниках, и шире — о читателях, не являющихся профессиональными филологами, то напрашивается возражение: с русской литературой Нового времени всё обстоит точно так же. Правда, учёные-древники осторожно предполагают, что памятники словесности, похожие на «Слово…», когда-то существовали, но были утрачены. А произведения, составляющие подтекст классических творений XVIII, XIX или ХХ столетий, почти все сохранились. Но ведь лишь очень малому числу читателей-нефилологов памятна (или, увы, даже просто знакома) шестая глава библейской Книги пророка Исаии, на мотивы которой написано стихотворение А. С. Пушкина «Пророк». Редкий школьник и, боюсь, не каждый педагог знает, что выражение «гений чистой красоты» в пушкинском «Я помню чудное мгновение…» — цитата из В. А. Жуковского. А кто читал романы С.Ричардсона, Ж.-Ж. Руссо или Ч. Метьюрина, образующие литературный фон и подтекст «Евгения Онегина»? И никакие замечательные комментарии, как, например, комментарии В. В. Набокова и Ю. М. Лотмана к пушкинскому роману в стихах, полностью не изменят печального положения вещей. Чтобы постичь смысл произведения, надо участливо, внимательно прочитать те сочинения, которые знал автор и живой след которых оставлен на его страницах. Остаётся грустно признать: эти произведения создавались не для нас, и их изучение в школе (а отчасти даже и на филологических факультетах институтов) несёт неизбывную печать ущербности или, скажем мягче, всегда неполно, не до конца соответствует авторскому замыслу.

И тем не менее случай «Слова. » — особенный. В сущности, в произведении неясно или хотя бы спорно почти всё.

Новые интересные решения некоторых проблем предложены в исследованиях последних лет. Для вдумчивых и неравнодушных педагогов знакомство с этими книгами и статьями будет, я уверен, небесполезным.

Подлинник или подделка?

Спор о подлинности «Слова…», о том, создано оно древнерусским книжником или является мистификацией, составленной кем-то в исходе XVIII столетия, ведётся вот уже почти двести лет: сомнения в подлинности «песни» об Игоревом походе появились уже спустя лет десять после её первого издания (1800).

Недавно вышла в свет новая книга, посвящённая вопросу о подлинности «Слова…», точнее, исследованию языка как критерия подлинности или подложности памятника. Это исследование А. А. Зализняка «„Слово о полку Игореве“: Взгляд лингвиста» (М.: Языки славянской культуры, 2004). Замечательный специалист по языку Древней Руси А. А. Зализняк, скрупулёзно проанализировав лексику и грамматику «Слова…», пришёл к выводу: в тексте нет явных свидетельств, что «поэма» — не памятник XII века. И одновременно анализ языковых особенностей памятника доказывает: ни Н. М. Карамзин, ни чешский славист Й. Добровский (их иногда подозревали в авторстве «поэмы») не могли создать это творение. Однако итоговый вывод А. А. Зализняка о подлинности «Слова…» очень осторожен: «Всё это не значит, что в С п И нет больше ничего странного, что всё загадочное объяснилось. Тёмная история находки памятника остаётся. Тёмные места в тексте остаются. Слова спорного происхождения остаются. Озадачивающие литературоведов литературные особенности остаются

Просто мы увидели, как мало шансов, несмотря на все эти подозрительные обстоятельства, оказалось у той прямолинейной, родившейся из надежды развязать все узлы одним ударом, гипотезы, что перед нами продукт изобретательности человека XVIII века» (Зализняк А. А. Слово о полку Игореве: Взгляд лингвиста. С. 123).

«Тёмные места» в свете новых толкований

«Тёмными местами» «принято называть чтения, неясные по смыслу или содержанию, явные нарушения грамматич норм древнерус языка (неверные флексии [окончания. — А. Р.], отсутствие согласования и т. д.). Т [м] могли возникнуть в процессе воспроизведения текста древнерус переписчиками и в новое время — в результате неверного прочтения текста издателями или как следствие типогр опечаток» (Творогов О. В. «Тёмные места» в «Слове…» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 5. С. 106—107).

«Тёмных мест» в «Слове…» очень много. В изданиях памятника предлагаются самые разные, непохожие одно на другое исправления или толкования, призванные прояснить смысл этих фрагментов, выражений и отдельных слов. Встречаются в «песни» об Игоревом походе места, грамматически правильные и вроде бы ясные в своём буквальном значении, но непонятные по своей художественной (символической) функции. Таков фрагмент, повествующий о вокняжении в Киеве Всеслава Полоцкого в 1068 году: «…връже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ граду Кыеву, и дотчеся стружиемъ злата стола Киевскаго». Исследователи в целом приняли толкование, принадлежащее ещё переводчикам в издании 1800 года: «. Метнул Всеслав жребий о милой ему девице. Он, подпершись клюками, сел на коней, поскакал к городу Киеву, коснулся древком копья своего до золотого престола Киевского». Но «клюки» в более поздних переводах обычно заменяются словом «хитрости»; «клюка» в древнерусском означало «хитрость, обман, коварство». Другое значение этого слова («палка с согнутым верхним концом, кочерга») фиксируется источниками не ранее XVII века (из чего, однако, не следует, что его точно не было раньше). Девица — иносказательное обозначение Киева: «Връже жребий о дѣвицю, — кинул Всеслав жребий, предметом которого была девица, ему любая, или стихотворно (иносказательно. — А. Р.), — Киев» (Слово о плъку Игоревѣ Святъславля пѣстворца стараго времени. Объяснённое магистром Дмитрием Дубенским М., 1844. С. 187. Прим. 176). Кони же трактуются иногда как реальные кони, которых требовали восставшие киевляне у своего князя Изяслава, чтобы идти против угрожавших городу половцев (Изяслав коней и оружия не дал, и горожане вывели из темницы и провозгласили своим князем вероломно схваченного Изяславом Всеслава Полоцкого). Иногда же — как условный, сказочный конь, на котором герой волшебной сказки должен доскочить до окна любимой; так и Всеслав — дотронуться до престола Киева, олицетворённого в образе любой ему девицы. А. С. Орлов усматривает в этом фрагменте вариант словесной формулы, известный по «Девгениеву деянию» — древнерусской переделке византийской героической поэмы «Дигенис Акрит»: герой повести «и то слово изрекъ и подпреся копиемъ и скочи чрез рѣку» (Орлов А. С. Слово о полку Игореве. изд. 2-е, доп. М.—Л., 1946. С. 129).

Но в чём же «клюки» Всеслава, если это не клюки-палки, а хитрость? Источники — древние летописи — не говорят, что он пообещал киевлянам коней; если же это символический конь, то почему слово стоит в форме множественного, а не единственного числа?

Р. О. Якобсон видел в «о кони» искажённое «о копии». Звучала и версия, что это «окони» — форма слова «окно»; окно символическое, у которого сидит девица — Киев.

Но недавно А. А. Зализняк предложил ещё одну интерпретацию. Он обратил внимание, что в «Слове…» употребляется в других случаях не слово «конь», а более архаичное «комонь». Кроме того, глагол «подпръся» предполагает управление «чем», а не «обо что». «Окони» — это вариант известного по древнерусским источникам слова «оконо» — «как бы», «как будто». «При такой интерпретации фраза буквально означает: „Хитростями (то есть волшебными чарами) (или: клюками, палками, шестами) как бы подпершись, он скакнул к граду Киеву и коснулся древком копья золотого престола Киевского“» (см. подробнее: Зализняк А. А. Слово о полку Игореве: Взгляд лингвиста. С. 193—205).

Некоторые очень любопытные, хотя и небесспорные примеры прочтения «тёмных мест» есть в книге Ю. В. Подлипчука «„Слово о полку Игореве“: Научный перевод и комментарий» (М.: Наука, 2004). Обычно, «проясняя» непонятные фрагменты «поэмы», учёные руководствовались предположением, что в них искажена грамматика, и смело (а порой и рискованно) исправляли грамматические формы. Ю. В. Подлипчук предпочитает другой приём: он изменяет не формы слов, а варьирует разбивку текста на слова и на предложения. Ведь в древнерусской письменности слова писались слитно; не было и постоянных знаков (наподобие современной точки), отделяющих одно предложение от другого. Текст «Слова…» дошёл до нас только в писарской копии, составленной для Екатерины II, и в печатном издании 1800 года. При подготовке копии и печатного издания, вероятно, сплошной текст древней рукописи часто был неверно разбит на отдельные слова и предложения.

Подход Ю. В. Подлипчука одновременно прост и оригинален. «Так как текст в рукописи был дан при начертании слитно, то первым издателям пришлось быть пионерами и в разбивке текста „Слова. “ не только на слова, но и на синтаксические структуры. Первые переводы наглядно показывают, как многого не понимали первоначально в „Слове. “ из-за ограниченных знаний истории русского языка и древней русской истории. Многое позднее было уточнено и в переводах, и в комментариях. Но разбивка А. И. Мусина-Пушкина сохранилась в основе и по сей день. Сличение многочисленных переводов приводит к любопытному заключению: исследователи с большей решительностью исправляли древний текст, дошедший в копиях, чем разбивку на слова и синтаксические структуры Мусина-Пушкина и соредакторов» (с. 40). (Выделение в тексте принадлежит автору книги. — А. Р.)

Ю. В. Подлипчук остроумно предлагает изменить во многих случаях деление текста «Слова…» на предложения, что позволяет избежать громоздких и радикальных исправлений, обычно принимаемых учёными.

Невразумительный оборот в обращении автора к Бояну «свивая славы оба полы сего времени» Ю. В. Подлипчук переводит как «свивая славы вокруг этого времени». Такое прочтение более ясное и простое, чем почти общепринятый перевод, в котором упоминается о каких-то “обоих половинах” этого времени (с. 85—88).

Вместо невразумительного «звериного свиста», сопровождающего движения Игорева войска, автор книги предлагает чтение: «ночь, стеная ему (Игорю. — А. Р.) грозою, птиц пробудила свист. Зверей до сотни согнал див…» (с. 113—117). Несмотря на режущий слух непоэтически точный оборот «до сотни», это исправление-толкование не следует безоговорочно отвергать. (Между прочим, Ю. В. Подлипчук не исключает и другой, более «поэтический» вариант этого толкования: «зверей сотни согнал див».)

Отдельные примеры правки текста у самого Ю. В. Подлипчука, предполагающие не только изменения границ предложений, но и буквенные замены, сомнительны. К примеру, полагая, что «Троянь» это ошибочное написание вместо исконного «Трокань» («Тмутороканский»), автор не учитывает, что такая ошибка (в принципе вполне возможная) оказывается повторяющейся несколько раз. А это резко снижает убедительность исправления.

Грешит Ю. В. Подлипчук и использованием словаря В. И. Даля как источника параллелей к лексике «Слова…». Таково, например, прочтение загадочного слова «шереширы» (живыми «шереширами» названы рязанские князья — «удалые сыны Глебовы»). Автор книги истолковывает словосочетание как «живыми шереши-ширы» — «живой шугой — лодками» (с. 210—212). И на этот раз он опирается на словарь Даля. Между тем далевский словарь фиксирует состояние русского языка в совсем иную эпоху — не на исходе XII столетия, а в середине XIX.

Автор книги, думается, излишне склонен к «распечатыванию» метафор «Слова. » — как при введении исправлений, эти метафоры порой разрушающих, так и при переводе.

Сомнительна в принципе возможность прояснения всех «тёмных мест» «Слова…». Между тем Ю. В. Подлипчук исходит именно из такой позиции и делает «всё тайное явным». И всё-таки это исследование — один из наиболее интересных опытов «прояснения» трудных чтений, «тёмных мест» «Слова…». Опыт более удачный, чем книга казахского поэта Олжаса Сулейменова «Аз и Я» (1975), и поныне весьма популярная у читателей, не являющихся специалистами по древнерусской словесности. О. Сулейменов считал, что древнерусское произведение — обработка памятника тюркского эпоса. Исходя из этой идеи, он пытался доказать, что многие «тёмные места» — это «обломки» первоначального тюркского текста.

«Тёмный поход неизвестного князя»?

Из книги в книгу, из статьи в статью, из комментария в комментарий кочует утверждение, что главный герой «Слова…», новгород-северский князь Игорь Святославич — фигура для своего времени совершенно незначительная, третьестепенная, а разгром его войска половцами и пленение самого князя, происшедшее 12 мая старого стиля 1185 года, — событие с исторической точки зрения мелкое, ничтожное. Ещё А. С. Пушкин в заметке о «Слове…» писал о походе и его герое: «тём поход неизвестного князя». Конечно, Пушкин подразумевал прежде всего незначительность Игоря и его похода для историков и литераторов конца XVIII — начала XIX века, и в этом он прав. Но вчитаемся в то, что пишут о месте Игоря среди правителей Руси второй половины XII века историки и литературоведы. Игорь — «примитивный политик и незадачливый полководец», занимавший «третьестепенное положение среди древнерусских князей» (Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 50). Он совершил «наезд на окраину степи», «отворил ворота на Русскую землю», «предстал перед русскими людьми не как дерзкий победитель, которому можно было бы простить отдельные промахи, а как беглый пленник, князь сожжённой и ограбленной земли, полководец, погубивший всех своих воев и воевод» (Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971. С. 278). «„Слово о полку Игореве“ посвящено неудачному походу против половцев в 1185 году малозначительного новгород-северского князя» (Лихачёв Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975. С. 140).

Столь же распространено и мнение об Игоре как о беспринципном «сепаратисте», в союзах с половцами «губившем» Русскую землю и посягавшем на владения других князей.

Это неверно. В изданной несколько лет назад книге историка А. А. Горского «„Всего еси исполнена земля Русская…“. Личности и ментальность русского средневековья: Очерки» (М.: Языки славянской культуры, 2001) показано, что князь Игорь Святославич (1151—1202) ни разу (в отличие от многих других русских правителей его времени) не пытался захватить чужие земли. Однажды он разорил город Глебов, принадлежавший переяславскому князю Владимиру Глебовичу. Но это был ответ на вероломные действия переяславского правителя, который, повздорив с Игорем, напал на его владения и подверг их грабежам и погромам.

С мнением и позицией Игоря считался и его двоюродный брат киевский князь Святослав Всеволодович, и Святославов родной брат князь Черниговский Ярослав Всеволодович. Без участия новгород-северского властителя не обходился почти ни один поход в половецкую Степь.

Превратно и мнение об особых отношениях, будто бы связывавших Игоря со степняками. Он ходил на половцев не реже других южнорусских князей. Игорю случалось воевать в союзе с половцами против других князей, но в этом он ничем не отличается от других правителей Древней Руси — своих современников. Никаких «особых отношений» со Степью у Игоря не было. Выводы А. А. Горского не произвольны; они основаны на тщательном и непредвзятом прочтении южнорусских летописей. (Детальное рассмотрение биографии Игоря, подтверждающее эту оценку, см. на с. 11—23 книги А. А. Горского.)

Вывод историка: Игорь «был несомненно видный деятель своего времени, неплохой полководец и смелый человек. С одной стороны, в биографии Игоря имели место поступки, продиктованные, как сейчас модно говорить, „личными амбициями“ (сепаратные действия против половцев в 1184—1185 годах), с другой — он никогда не претендовал на княжения, не принадлежавшие ему по праву старшинства (что не было редкостью в ту эпоху). Среди князей, живших в последней трети XII века (в период, на который приходится активная деятельность Игоря), он, несомненно, может быть включён в „первую пятёрку“ наиболее ярких личностей — вместе со Святославом Всеволодовичем, Рюриком Ростиславичем, Всеволодом Большое Гнездо и Романом Мстиславичем Волынским (хотя эти четверо и превосходили Игоря по политическому весу в силу больших размеров своих владений)» (Там же. С. 23).

Поражение Игорева войска тоже отнюдь не было для древнерусского сознания рядовым событием: впервые были истреблены или попали в плен почти все воины, впервые полонёнными оказались все князья; при этом впервые трагическая неудача совпала со зловещим знамением — солнечным затмением. Не случайно, как показал А. А. Горский, две летописные повести о походе Игоря (в Ипатьевской летописи под 1185 годом и в Лаврентьевской летописи под 1186 годом) во много раз превосходят по объёму все другие летописные повести XII века о битвах русских князей со степняками.

«Слово. » — памятник христианской книжности?

О параллелях между «Словом…» и произведениями христианской книжности, в том числе Библией, исследователи писали неоднократно. (Впрочем, не реже высказывалось мнение, что «песнь» об Игоревом походе по сути не имеет ничего общего с древнерусской церковной словесностью.) Но несколько лет назад итальянский славист Р. Пиккио, тщательнейшим образом проанализировав текст «Слова…» в сопоставлении с библейскими книгами, убеждённо высказал мысль, что вся структура «песни» подчинена выражению христианских религиозных мотивов. Исследователь безоговорочно причисляет это произведение к религиозной словесности. «Слово…» для него своего рода притча о наказании и спасении по воле Божией горделивца, ожесточившего своё сердце, но затем покаявшегося — Пиккио Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси в кн. Пиккио Р. Slavia Ortodoxa: Литература и язык. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 504—525. С мнением Р. Пиккио согласился А. Н. Ужанков, назвавший ещё некоторые параллели из Библии к тексту «песни» о князе Игоре — Ужанков А. Н. В свете затмения. Христианские основы «Слова о полку Игореве» .

Про князя Игоря в начале «песни» сказано: он «истягну умь свои крѣпостию своею и поостри сердца своего мужеством». Обычно эти слова переводятся как «напрягши ум свой крепостию, поощрив сердце своё мужеством и исполнясь духа ратнаго» (перевод первого издания), «препоясал ум крепостью своею и поострил сердце своё мужеством; исполнившись ратного духа» (перевод Д. С. Лихачёва), «препоясал ум крепостью своею (подчинил свои мысли своей „крепости“ — мужеству, храбрости) и поострил сердце своё мужеством; исполнившись ратного духа» (объяснительный перевод Д. С. Лихачёва) или «обуздал ум свой доблестью и поострил сердца своего мужеством» (перевод О. В. Творогова). Одно из значений глагола «истягнути» — «вытянуть, протянуть», известен и глагол «стягнути» («укрепить»). В данном контексте возможен перевод «выковал».

Но Р. Пиккио истолковал эти слова иначе, как эквивалент библейской словесной формулы «[Бог] ожесточил дух и сердце сделал упорным». Именно так сказано в Ветхом Завете о фараоне, противившемся исходу евреев из Египта в Землю Обетованную (Исх. 7, 3—4; 10, 20), и о Сигоне, царе Есевонском, попытавшемся воспротивиться евреям, которых Моисей по воле Господней вёл в Землю Обетованную (Втор. 2, 30). Почти этими же словами обозначена гордыня вавилонского царя Навуходоносора в Книге пророка Даниила (5, 20). Толкование Р. Пиккио очень интересно. Но, во-первых, в славянской Библии в этих местах употребляются другие глаголы — «ожесточити» и «вознестися»; а во-вторых, спорность толкования заключается в том, что глагол «истягнути / стягнути» в древнерусских памятниках лишён отрицательного значения.

Как писал известный исследователь древнерусской книжности А. С. Орлов, «[г]лагол „истягнути“ отмечен, кажется, ещё лишь в паремии (извлечении, чтении. — А. Р.) из Книги пророка Исаии; в других же, опять-таки переводных, параллелях есть „стягнути“. Так как это „стягнути“ соответствует образному выражению библии (так у А. С. Орлова! — А. Р.) „опоясать“, „перепоясать“, некоторые толкователи считают „стягнути“ более подходящим для понимания данного места „Слова“, чем „истягнути“ со значением „вытянуть“. Из русских памятников особенно близкою по смыслу к цитате „Слова“ считается летописная похвала скончавшемуся волынскому князю Владимиру Васильковичу (1289 год), который „крѣпостию бѣпрепоясанъ“ Из переводных памятников с данным местом „Слова. “ сопоставляют выражение Иосифа Флавия о Веспасиане: „приимъ умь въ свою крѣпоcть и ста крѣпко исполчився“» (Орлов А. С. Слово о полку Игореве. С. 90—91). Во фрагментах из Галицко-Волынской летописи и из переводной «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (в этой книге повествуется о подавлении еврейского восстания римским императором Флавием Веспасианом и его сыном Титом) прославляется мужество, а не осуждаются гордыня и самонадеянность, противные Богу.

В «Задонщине» употребляется родственный глагол «истязати» по отношению к ратоборству Дмитрия Донского против монголо-татар Мамая, естественно, этот глагол лишён отрицательного смысла: «Се бо князь великий Дмитрей Ивановичь и брат его, князь Владимеръ Андрѣевичь, помолися Богу и пречистей Его Матери, истезавше ум свой крѣпостию и поостриша сердца свои мужеством. ».

Страстное желание Игоря «испити шеломомь Дону», по мнению Р. Пиккио, омрачено грозной тенью слов пророка Иеремии о тех, кто, не доверяя водительству Господа, привёл Израиль к гибели: «И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки её?» (Иер. 2, 18).

Библейский ветхозаветный прообраз Игорева похода — не угодный Богу поход царей Израиля и Иудеи Ахава и Иосафата в Сирию, закончившийся гибелью нечестивого Ахава (3-я Книга Царств, гл. 22). Библейские образцы исследователь приводит и для описания затмения в «Слове…». Автор «Слова…» пишет: «Солнце ему тъмою путь заступаше» (преграждало, закрывало), — а в ветхозаветной Книге Иова сказано: «Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму» (19, 8). В «Слове…» упомянуты, по выражению итальянского учёного, «чудища, принадлежащие миру адской ночи»: «влъци грозу въсрожатъ (подымают. — А. Р.) по яругам (оврагам. — А. Р.), орли клектомъ на кости звѣри зовутъ». А в библейской книге Псалтирь говорится о Боге: «Ты простираешь тьму, и бывает ночь: во время её бродят все лесные звери» (Пс. 103, 20).

В «Слове…» есть слова «прысну море полунощи идутъ сморци мьглами», предваряющие упоминание о божественной помощи в освобождении Игоря. (Почти общепринятым является перевод Д. С. Лихачёва: «Прыснуло море в полуночи, идут смерчи облаками».) Р. Пиккио соотносит этот фрагмент «Слова…» с библейскими стихами, говорящими о знаках явления Бога в буре и грозе: «Господь отвечал Иову из бури» (Иов. 38, 1); «Вот, идёт буря Господня с яростью, буря грозная» (Иер. 23, 19); «В вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его. Он запретит морю — и оно высыхает» (Наум. 1, 3—4).

Интерпретация «Слова…», принадлежащая Р. Пиккио, — лишь одна из возможных. Она не объясняет, почему «песня» о князе Игоре обильно украшена языческой образностью, наводнена именами языческих богов, причём без отрицательной оценки древнего многобожия, обязательной в древнерусской словесности. Отдельные сближения «Слова. » со Священным Писанием вызывают сильные сомнения: а точно ли автор подразумевал здесь библейские подтексты? Но при всём этом преподаватель, желающий как-то объяснить религиозную направленность этого памятника и роль в нём христианских мотивов, должен непременно познакомиться со статьёй Р. Пиккио.

В этом небольшом обзоре названы лишь некоторые, на мой взгляд, наиболее интересные исследования последних лет о «Слове о полку Игореве». Они, конечно, не снимают всех недоумённых вопросов и не разрешают всех сомнений, рождённых этим памятником. Но благодаря им древнерусская «поэма» становится всё же понятнее и ближе. Помогут эти книги и в таком многотрудном деле, как преподавание «Слова. » в школе.

Источник