- Статья Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?»

- С точки зрения летучей мыши

- Чего не знала Мэри

- Черно-белая Мэри

- Человек в маске

- Тело — разум (Т. Нагель. «Что значит быть летучей мышью?»)

- Библиографическое описание:

- Каково быть летучей мышью?

- Краткая биография американского философа Томаса Нагеля. Анализ способности Т. Нагеля излагать сложный философский материал в доступной форме. Критика редукционистского подхода к проблемам сознания в статье Нагеля «Каково быть летучей мышью?» (1974 г.).

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Статья Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?»

«. Попробуйте представить, что руки у нас переходят в перепончатые крылья, позволяющие нам порхать на рассвете и на закате, ловя ртом насекомых; что мы очень плохо видим и воспринимаем окружающее при помощи системы отраженных высокочастотных сигналов; что днем мы спим на чердаке, повиснув головой вниз. Все, что я могу себе вообразить (и то совсем немного), говорит мне лишь о том, как бы почувствовал себя я, если бы вздумал вести себя, как летучая мышь. Но я ставил вопрос не так! Я хочу знать, как чувствует себя изнутри сама летучая мышь!»

Статья Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?» (1974) оказала куда более значительное влияние на развитие философии сознания, чем какая-либо еще работа последних лет. Нагель ухватил то ощущение неудовлетворенности, которое испытывали многие по поводу современных попыток анализировать душевную жизнь и сознание через сухую физическую терминологию. Его работа стала настоящим тотемом для философов, раздосадованных физикалистскими и редукционистскими теориями сознания.

С точки зрения летучей мыши

Центральная мысль Нагеля заключается в наличии «субъективного характера опыта», что означает быть неким существом с точки зрения самого этого существа. Эта субъективность никогда не принималась в расчет редукционистами. Возьмем, к примеру, летучую мышь. Она ориентируется в пространстве и охотится в полной темноте благодаря системе сонаров, посредством эхолокации, испуская звуки высокой частоты и улавливая их отражение от объекта. Эта форма восприятия в корне отличается от любых доступных нам, поэтому разумно предположить, что наш опыт нисколько не похож на опыт летучей мыши.

Значит, есть опыт, который человек в принципе не в состоянии пережить; и есть факты, выходящие далеко за пределы нашего понимания. Непостижимость данных фактов объясняется их субъективной природой — они по сути воплощают иной взгляд на мир.

«В отсутствие сознания проблема тело/разум стала бы значительно менее интересной. А при наличии его она кажется совершенно безнадежной» Томас Нагель, 1979

Физикалисты любят ссылаться на примеры научных заключений (вода — это Н2О, а молния является электрическим разрядом) и заявлять, что подобные утверждения схожи с определением ментальных феноменов в терминах физических феноменов. Нагель отвергает подход, при котором в основе научного исследования лежит отказ от субъективной точки зрения ради достижения большей объективности.

Безусловно, игнорирование субъективного элемента делает физикалистские теории сознания неполными и неудовлетворительными. «Если факты, информирующие о том, как переживает свой опыт сам организм, доступны только с одной точки зрения, то и истинный характер этого опыта можно обнаружить лишь в физической деятельности этого организма» — так пишет Нагель. И это все, что может предложить наука.

Чего не знала Мэри

Нагель с удовлетворением констатирует таинственность предмета исследования, чтобы подчеркнуть провал физикалистских теорий в их попытках ухватить субъективный элемент, существенный для сознания. Он признает, что выступает против упрощенного подхода, но не физикализма как такового. Австралийский философ Фрэнк Джексон пошел дальше. В широко обсуждаемой работе 1982 года «Чего не знала Мэри» он описал мысленный эксперимент о девушке, которой известны все мыслимые физические факты о цвете.

А значит, если правы физикалисты, предполагает Джексон, Мэри должна знать о цвете абсолютно все. Но выясняется, что существует масса не физических факторов, о которых Мэри не имеет ни малейшего представления: она не знает, что значит видеть цвет, что значит видеть красный цвет и т. д. И Джексон приходит к выводу, что есть факты, которые не могут быть объяснены физической теорией, — а потому физикализм заблуждается.

Аргументы Джексона, конечно же, не убедили физикалистов. Их возражения касаются в первую очередь статуса так называемых «не физических фактов»: одни критики признают их фактами, но отрицают их не-физическую природу; другие утверждают, что это и вовсе не факты. Корень возражений в том, что Джексон осмелился возвысить голос против физикализма: ведь если физикализм верен и Мэри знает все, что известно науке о цвете, тогда она знает и о красном, включая его субъективное восприятие. Возможно, Джексон угодил в ловушку «человека в маске», пытаясь с помощью психики Мэри разделить физические и не-физические факты.

Как бы ни были обоснованны нападки на бедную Мэри, трудно не заметить, что и Джексон, и Нагель выносят приговор: та версия физикализма, что существовала до настоящего времени, упускала нечто существенное. Любые объяснения сознания в терминах физического мира оставляют неизведанным огромное пространство.

Черно-белая Мэри

С самого рождения Мэри была заперта в черно-белой комнате, и она никогда не видела ничего иного, кроме черного, белого и оттенков серого. Ее образование, возможно, было несколько необычным, но нельзя сказать, что оно отсутствовало. Читая книги (без цветных картинок, разумеется), просматривая учебные программы по черно-белому телевизору, она стала выдающимся ученым. Она изучила все, что было возможно (что вообще было известно), о физической природе мира, о нас, об окружающей среде. И в конце концов пришел день, когда Мэри выпустили из ее черно-белой комнаты во внешний мир. Какой шок она испытала! Она впервые увидела цвета, узнала, как выглядят красный, синий и желтый. И, хотя она знала все о цвете, оказалось, что есть нечто, ей неизвестное.

Мораль: (1) существуют не-физические факты; (2) тщательнее выбирайте родителей.

Человек в маске

Согласно закону Лейбница, или «идентичности неразличимого», если два объекта А и В идентичны, каждое свойство А будет свойством В; и, следовательно, если у А есть свойство, которого нет у В, эти объекты не являются идентичными. Берти считает Боно величайшим в мире рок-звезд, но по поводу Пола Хьюсона у него нет мнения (он не знает, что это настоящее имя Боно). Это означает, что у Боно есть свойство, отсутствующее у Пола Хьюсона, — он величайшая рок-звезда, по мнению Берти, — а потому, по закону Лейбница, Боно не может быть Полом Хьюсоном. Но Боно и есть Пол Хьюсон, — выходит, что-то не так с аргументацией. Это так называемая «проблема человека в маске»: я не знаю, кто скрывается под маской; я знаю, кто мой брат; таким образом, мой брат не может быть человеком в маске. Ошибка коренится в субъективности суждения о том, что не является свойством данного объекта: вы знаете объект с одной стороны, а другие люди знают его с других сторон, отсюда и разные суждения об одном и том же.

Итак, неужели Фрэнк Джексон, выдумывая свой эксперимент с Мэри, попался в ловушку «человека в маске»? Физикалисты утверждают, что он использует неверное свойство, чтобы обозначить разницу физических и не-физических факторов. В действительности же, настаивают они, существует только один вид факта (физический), который можно представить по-разному, в субъективных описаниях — как два взгляда на один и тот же объект.

Источник

Тело — разум (Т. Нагель. «Что значит быть летучей мышью?»)

Дата публикации: 17.08.2016 2016-08-17

Статья просмотрена: 4420 раз

Библиографическое описание:

Шерстобитова, П. Д. Тело — разум (Т. Нагель. «Что значит быть летучей мышью?») / П. Д. Шерстобитова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 16 (120). — С. 520-521. — URL: https://moluch.ru/archive/120/33236/ (дата обращения: 21.12.2021).

Проблема самосознания остается волнующей темой для философов на протяжении многих столетий. Объективность плодов познания редко вызывает у людей сомнения. Мы доверяем полученному опыту, рассматриваем его как единственно верный. Однако если поставить достоверность нашего опыта под вопрос, то мы получаем в результате множество новых загадок. Так в статье Томаса Нагеля «Что значит быть летучей мышью?» (англ. «What is it like to be a bat?») рассматриваются вопросы понимания и объективности ощущений, которые мы получаем посредством воображения себя летучей мышью.

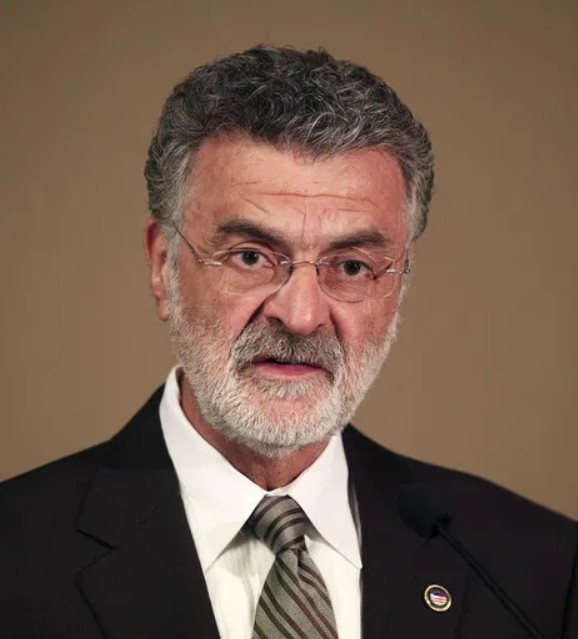

Томас Нагель — выдающийся американский философ, исследователь вопросов философии политики, сознания и этики, родившийся в Югославии (Белград). Он родился в 1937 году, на данный момент философу 78 лет. Томас Нагель окончил Корнельский университет, после чего получил степень бакалавра в Оксфорде. Три года спустя он также защитил докторскую диссертацию в Гарварде. Томас преподавал в Калифорнийском и Принстонском университетах в Америке, а с 1986 года преподает в Нью-Йоркском университете, где в настоящее время занимает должность профессора философии и права.

Томас Нагель уделяет особое внимание этике, политической и правовой философии, метафизике и философии сознания. Он является автором 10ти книг («Возможность альтруизма» (1970), «Смертельные вопросы» (1979), «Взгляд из ниоткуда» (1986), «Что всё это значит?» (1987), «Равенство и несправедливость» (1991), «Другие сознания: критические эссе, 1969–1994» (1995), «Последнее слово» (1997), «Миф собственности: Налоги и справедливость» (2002) и «Сокрытие и разоблачение» (2002)), а также множества статей и критических эссе. За свои труды он был награжден премией Рольфа Шока (2008) и премией Бальцана (2008).

«Что значит быть летучей мышью?» (1974) является одной из основополагающих статей Томаса Нагеля. На мой взгляд, данная статья является актом философствования, так как автор проводит исследования в области самосознания и опыта. Философ также критикует и опровергает тезисы, направленные на решение главных вопросов области познания и выделяет основные истины для этой области. Его суждения логичны, систематичны и последовательны.

Объектом познания является самосознание как человека, так и других существ, а предметом исследования служит вопрос о взаимодействии «тело-разум». В этой статье автор критикует физикалистский редукционизм, который являлся основным подходом к решению вопроса об активном системном взаимодействии тела и психики человека. Проблему взаимодействия тела и разума философ считает неразрешимой, ставя причиной тому субъективный характер получаемого опыта. Сама же психофизическая проблема стала актуальной в XVII веке, благодаря Р. Декарту, выдвинувшего теорию о разделении всего сущего на две субстанции (телесную и духовную). Немецкие философы-материалисты Л. Бюхнер, К. Фогт, Я. Молешотт выдвинули положения, которые позже получили название «физиологический редукционизм». Они утверждали, что мозг выделяет мысль в качестве результата физического процесса, и исследовать мысль можно, только изучая сам мозг человека.

Что же такое редукционизм? Это методологический принцип, который говорит о том, что любые сложные явления могут быть объяснены явлениями более простыми. Представителем редукционистского подхода к познанию мира также был Р. Декарт. Однако сам автор (Т. Нагель) выделяет психофизическую редукцию в качестве специфической области этого понятия. Данный вид редукции лишь удаляет нас от объективного восприятия, в то время как остальные виды приближают нас к пониманию действительной картины мира. (Автор приводит такие примеры, как «вода — H2O, молния — электрический разряд и т. д».) Философ считает, что сопоставление разума и мозга возникает из-за человеческой слабости к объяснению непостижимого через простые и понятные термины, не обращая внимания на отличия в природе предмета познания и этих субъективных объяснений.

На примере с летучей мышью Томас Нагель раскрывает мысль о том, что между достоверным пониманием человека и мыши лежит, как минимум, наши физиологические различия. Восприятие мира летучей мышью и человеком отличаются крайне сильно из-за разных средств, которыми мы добываем информацию (эхолокаторы/глаза и т. д.). Однако мы можем представить ощущения, которые, как нам кажется, испытывает летучая мышь, но они определенно окажутся ложными. Это демонстрирует, насколько не обоснован наш опыт, полученный посредством воображения. Поэтому, даже если наука сумеет точно описать повадки и физиологию летучей мыши, её анатомию, это не даст возможности познать, каково быть летучей мышью.

Как доказательство этих рассуждений, философ в своей статье предлагает нам три мысленных эксперимента, чтобы попробовать ощутить себя этим зверьком. Эти три эксперимента представляют собой: подражание поведению летучих мышей в их естественной среде обитания; использование общих для людей и летучих мышей переживаний; трансформацию человека с использованием технологий в летучую мышь и обратно — в человека. Исходя из результатов этих экспериментов и их анализа, автор делает вывод, что наука не сумеет дать точного ответа на данный вопрос. Наш опыт ограничен тем материалом, который предоставлен нашему воображению, мы стеснены собственными мозговыми ресурсами, что не позволяет нам найти решение данной задачи. Мы не можем почувствовать себя летучей мышью так, как чувствует себя сама летучая мышь.

Т. Нагель не дает нам ответа на вопрос, он не предлагает собственного решения проблемы «тело-разум». Автор говорит, что психофизическая проблема уникальна. Главной идеей текста выступает критика физикалистского редукционизма, одного из предложенных материалистами решений психофизической проблемы, основанного на сопоставлении тела и разума, мозга и мысли.

Своим реализмом Томас Нагель называет тезис о том, что всегда существуют вещи недоступные человеческому познанию. Автор утверждает, что человек может верить в факты, которые своим умом ему не дано постигнуть. Множество вещей существует и будут существовать независимо от акта понимания или объяснения человеком. Сам философ приводит в пример ситуацию с бесконечными числами. Основной мыслью является то, что нам приходится признавать существование фактов, которых мы не способны выразить или осознать. Этот тезис означает, что каждое существо (будь то человек или летучая мышь) имеет свой собственный опыт и свою точку зрения. Это и называется субъективностью опыта.

В качестве заключения хочется сказать, что данная проблема скорее всего будет актуальна еще очень долгое время. Людям необходимо получить интеллект более высокого уровня, изобрести технологии, которые кажутся невозможными в наши дни, чтобы понять абсолютную истину, окунуться и выйти за рамки собственного сознания. Как говорил Томас Нагель, есть множество вещей за гранью нашего понимания, но ничто не исключает вероятность того, что когда-нибудь мы сможем переступить через субъективность собственного опыта, и тогда люди смогут истинно ощутить себя другим существом, к примеру, той же летучей мышью!

Источник

Каково быть летучей мышью?

Краткая биография американского философа Томаса Нагеля. Анализ способности Т. Нагеля излагать сложный философский материал в доступной форме. Критика редукционистского подхода к проблемам сознания в статье Нагеля «Каково быть летучей мышью?» (1974 г.).

| Рубрика | Философия |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 04.06.2017 |

| Размер файла | 20,3 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)

Кафедра экономики и экономико-математических методов

По предмету «Философия»

На тему: «Каково быть летучей мышью?»

Выполнила: студентка группы ЭКН-Б15

Преподаватель: Вознякевич Е.Е.

Томас Нагель (род. 4 июля 1937 года, Белград) — американский философ, исследователь вопросов философии сознания, политики и этики. Окончил Корнельский университет (1958), затем в 1960 году получил степень бакалавра по философии в Оксфорде, а спустя три года защитил в Гарварде докторскую диссертацию под руководством Джона Роулза [2].

На протяжении своей жизни Нагель преподавал философию в Калифорнийском и Принстонском университетах, а в 1986 году обосновался в одном из самых крупных и значимых университетов мира — Нью-Йоркском университете, где по настоящее время занимает должность профессора философии и права. Ведёт активную общественную жизнь. Является членом Американской Академии искусств и наук, членом Британской Академии и почётным членом Колледжа Корпус-Кристи в Оксфорде[2].

С самого начала своей философской карьеры Нагель работал над широким кругом проблем, уделяя особое внимание этике, политической и правовой философии, метафизике, гносеологии и философии сознания.

Широкая популярность к Нагелю пришла в 1974 году, с опубликованием журналом его статьи «Каково быть летучей мышью?» («What Is It Like to Be a Bat?»), в которой критикуется редукционистский подход к проблемам сознания на примере сознания летучей мыши. Кроме этой нашумевшей статьи, Нагелем было написано 62 другие статьи и около 40 критических эссе. Журнал «The New Republic» назвал Нагеля «одним из наиболее интересных американских философов». Характерной особенностью Нагеля является его способность излагать сложный философский материал в доступной форме. Его книга «Что всё это значит? Или очень короткое введение в философию», переведённая на 21 язык мира, включая русский, доходчиво и чётко обрисовывает практически весь круг самых актуальных философских проблем. [3]

«Что значит быть летучей мышью?» («Каково быть летучей мышью?») (англ. «What is it like to be a bat?») — статья американского философа Томаса Нагеля, опубликованная в 1974 году в журнале «Philosophical Review» и ставшая классической для исследований сознания. В этой статье Томас Нагель выступил с критикой физикалистского редукционизма [3]:

«…У каждого редукциониста имеется любимая аналогия из современной науки. Маловероятно, что эти несвязанные между собой примеры удачного редукционистского подхода могут пролить свет на отношение разума к мозгу. Однако философы разделяют общечеловеческую слабость к объяснению непостижимого в терминах знакомого и понятного, хотя и совершенно иного по природе. В результате родились сомнительные описания мыслительных процессов — сомнительные в основном потому, что допускают знакомый тип редукционизма…» [1]

Далее Нагель доказывает свою точку зрения с помощью детального изучения этой проблемы, обычными примерами, по его словам, здесь не обойтись: философ нагель редукционистский сознание статья

«…Я попытаюсь объяснить, почему обычные примеры не помогают нам понять отношений мозг — разум, и почему в настоящее время мы не представляем себе, каким могло бы быть объяснение физической природы мыслительных явлений. Если бы самосознания не было, загадка тело—разум была бы гораздо менее интересной. С самосознанием эта проблема кажется безнадежной. Самая важная и характерная черта сознательных мыслительных феноменов почти не понята. Большинство редукционистов даже не пытаются ее объяснить. Детальное рассмотрение покажет, что ни одно из имеющихся на сегодня понятий редукционизма здесь не подходит. Может быть, для этой цели возможно разработать новую теоретическую форму, но это решение, если оно существует, лежит в далеком будущем интеллекта…»[1]

Итак, о чем Нагель хочет заставить задуматься? Сначала предлагает рассмотреть термин «Опыт сознания», а затем приближается к «Субъективному характеру опыта»:

«Опыт сознания — весьма распространенный феномен. Он существует на многих уровнях животной жизни, хотя мы не можем быть уверены в его присутствии в простейших организмах, и очень трудно обобщенно определить, что именно указывает на наличие сознания. (Некоторые экстремисты готовы даже отрицать сознание у всех млекопитающих, кроме человека.) Без сомнения, этот феномен присутствует в бесконечных формах, совершенно невообразимых для нас, на других планетах других солнечных систем во всех уголках вселенной. Но как бы ни варьировались эти формы, тот факт, что некое существо вообще осознает нечто, означает, что быть этим существом на что-то похоже. Это ощущение может принимать различные формы, и возможно (хотя я в этом сомневаюсь), что разница форм повлияет и на разницу в поведении. Но в общем можно сказать, что некий организм впадает в сознательное состояние только тогда, когда быть этим организмом на что-то похоже — для него самого.

Мы можем называть это субъективным характером опыта. Это качество нельзя уловить при помощи хорошо знакомых, недавно разработанных методов редукционного анализа феноменов мышления, поскольку все эти методы логически совместимы с его отсутствием. Его невозможно анализировать в терминах любой системы, объясняющей функциональные или интенциональные состояния, поскольку последние могут быть у роботов или автоматов, которые ведут себя как люди, но при этом ничего не чувствуют…» [1]

Здесь же Нагель пишет, что он не отрицает ни того, что сознательное состояние вызывает некое поведение, ни того, что это поведение может быть охарактеризовано с функциональной точки зрения. Он отрицает лишь то, что подобный анализ будет исчерпывающим.

«Любая редукционистская программа должна быть основана на анализе того, что предстоит редуцировать. Если анализ оставит без внимания какие-то аспекты, задача будет поставлена неверно. Бесполезно основывать защиту материализма на таком анализе феномена разума, который не учитывает его субъективного характера. Нет причин ожидать, что редукция, кажущаяся достоверной без учета сознания, может быть расширена до включения в нее сознания. Не понимая, что представляет собой субъективный характер опыта, невозможно понять, что требуется от физикалистской теории.

Анализ физической базы разума может объяснить многое, но этот аспект кажется наиболее трудным. Невозможно исключить из редукции феноменологические аспекты опыта подобно тому, как из химической или физического редукции некой субстанции исключаются феноменологические аспекты, путем объяснения их как воздействия на мозг человеческого наблюдателя (см. Rorty 1965). Защитники физикализма обязаны описать с физической точки зрения сами феноменологические аспекты. Однако когда мы рассматриваем их субъективную природу, подобное кажется невозможным, поскольку каждый субъективный феномен по сути дела связан с единственной точкой зрения. Кажется неизбежным, что объективная физическая теория от этой точки зрения откажется.» [1]

Нагель хочет сказать, что можно сколь угодно тщательно изучить все процессы в голове у летучей мыши (или у другого человека), можно даже понять на 100% как всё работает, но никогда не станет понятно что это значит — быть летучей мышью; ведь единственная для этого возможность — быть летучей мышью:

«…Нам известно, что большинство летучих мышей (точнее, microchiroptera) воспринимают внешний мир в основном с помощью сонара, или эхолокации, обнаруживая отражения своих быстрых, тонко модулированных, высокочастотных криков от объектов, находящихся в пределах досягаемости. Их мозг способен соотносить исходящие сигналы с последующим эхом; информация, полученная таким образом, позволяет летучей мыши точно различать расстояния, размеры, форму, движение и текстуру так же, как мы различаем все это при помощи зрения. Однако, хотя сонар летучей мыши, безусловно, является органом чувств, он совершенно не похож ни на какой из наших органов чувств, и у нас нет никаких оснований предполагать, что он субъективно напоминает нечто, что мы способны вообразить или испытать. Это весьма затрудняет для нас понимание того, на что похоже быть летучей мышью. Мы должны попытаться найти некий метод, который поможет нам делать выводы о внутренней жизни летучих мышей, исходя из нашего собственного опыта, или, по крайней мере, некий метод, который позволит нам приблизиться к этому пониманию.

Все, что я могу себе вообразить (и это совсем немного), говорит мне лишь о том, как бы почувствовал себя я, если бы вздумал вести себя, как летучая мышь. Но я ставил вопрос не так! Я хочу знать, как чувствует себя изнутри сама летучая мышь! Но когда я пытаюсь это вообразить, я бываю ограничен ресурсами моего мозга, а эти ресурсы неадекватны для данной задачи. Я не могу выполнить ее, ни прибавляя нечто к моему опыту, ни убавляя чего-либо, ни путем сложных комбинаций прибавлений, убавлений и модификаций

Мы можем составить себе только схематическое представление о переживаниях летучей мыши. Например, мы можем приписать ей общий тип опыта, исходя из ее физиологии и поведения. Таким образом, мы описываем сонар летучей мыши как форму трехмерного восприятия; мы полагаем, что это животное может ощущать какие-то версии боли, голода, страха и желания, и что у них есть и другие, более привычные нам органы чувств, кроме сонара. Однако мы знаем, что все эти переживания имеют некий субъективный характер, которого нам постичь не дано…» [1]

Чтобы хоть немного представить себе «Каково это быть летучей мышью?», Нагель предлагает нам ознакомиться с 3мя вариантами мысленных экспериментов.

· Имитация. Можно попытаться подражать поведению летучих мышей в их естественной среде обитания: днём висеть вниз головой на чердаке, а по ночам охотиться на насекомых с использованием системы эхолокации. Однако подобный способ исследования будет означать лишь бессмысленную имитацию поведения летучих мышей и ничего не даст для понимания их сознания. [3]

· Использование общих переживаний, которые свойственны как людям, так и летучим мышам, — боли, голода, жажды, ощущений тепла и холода и т. д. Однако и этот способ исследования бесполезен, поскольку психическая реальность летучей мыши качественно отлична от психической реальности человека. [3]

· Постепенная трансформация человека с использованием одной из технологий будущего в летучую мышь, а затем — снова в человека. Однако даже если такая технология и будет когда-то создана, она ничего не даст для понимания сознания летучей мыши, так как после превращения исследователя в летучую мышь он никому не сможет рассказать о своих ощущениях, а после обратного превращения забудет об этих ощущениях подобно тому, как взрослые люди забывают о своих ощущениях во младенчестве и в зародышевом состоянии. [3]

Нагель предлагает нам также ознакомится с простыми примерами и доказательствами своей теории:

«Что может быть яснее глагола “быть”? Но я полагаю, что именно обманчивая простота этого слова и вводит нас в заблуждение. Обычно, когда нам говорят, что X есть Y, мы знаем, как это может быть истинным, но наше знание основано на понятийном или теоретическом фундаменте и не базируется только на значении слова “есть”. Мы знаем, какой тип вещей подразумевается под “X” и “Y”, и примерно представляем, как обе референтные дорожки могут сойтись в одной точке, что бы там ни находилось — объект, человек, процесс, событие или что-нибудь еще. Но когда объекты идентификации сильно отличаются, может быть неясно, как она может быть истинной. Возможно, что у нас не будет даже приблизительного представления о том, как и на каком типе объекта две референтные дорожки могут встретиться. Чтобы это стало яснее, могут понадобиться новые теоретические построения. Без этой новой теории идентификация будет окружена ореолом мистицизма. Это объясняет, почему популярные изложения фундаментальных научных открытий имеют некий привкус магии: открытия подаются нам в форме утверждений, в которые мы обязаны поверить, по-настоящему их не понимая. Например, сейчас детям сообщают, что материя в действительности есть энергия. Однако, несмотря на то, что они знают, что такое “есть”, большинство никогда не поймут, почему это утверждение истинно, так как им для этого не хватает теоретических знаний…» [1]

Из всех выше приведенных Нагелем тезисов и аргументов можно сделать очень простой вывод: наука, вероятнее всего, никогда не сумеет дать ответ на поставленный им вопрос.

Я согласна в том, что описательного примера далеко недостаточно, чтобы понять другое существо, но является ли это описание вообще необходимом, чтобы понять что-то? Можно привести в пример самого человека. В отличие от летучей мыши, он использует зрение, и человеческий глаз воспринимает мир через призму отражения света от поверхности предмета. Разве это описание дает хоть какое-то понимание того, как человек видит? Цвета и объемы остаются “за кадром”. Нагель приводит в пример описание красного цвета. Как можно описать его тому, кто его никогда не видел? Использовав принятую аналогию со звуком или ощущением? Конечно же, она не подходит, ведь тот, кто никогда не видел красного цвета, не сможет и понять аналогии. Это подводит читателя к понимаю дискуссий вокруг квалиа — даже индивиды одного и того же вида не могут быть полностью уверены, что воспринимают красный цвет одинаково. Что можно говорить о разных видах? Человек не может понять летучую мышь. Что она испытывает в тот момент, когда использует эхолакацию? Может ли человек испытать это? Я думаю, ответ очевиден, что не может. Таким образом, отсутствие необходимого опыта ограничивает воображение.

Источник