БОГОЯВЛЕНИЕ

Богоявление (цсл. калька с греч. Θεοφάνεια или Θεοφάνια, от Θεος, «Бог» + φαινω, «я являю»; также используется без перевода: теофания или феофания) — явление Бога человечеству в истории; зримый образ присутствия Божества среди людей.

Ветхозаветная эпоха

В ветхозаветную эпоху человечество удостоилось многократных явлений Бога:

- Как Ангел Господень Он явился Агари, и объявил о рождении Исмаила, сына Авраама (Быт. 16:7).

- Как Ангел Господень Он остановил Авраама и не дал принести в жертву Исаака (Быт. 22:11-12).

- Как Ангел Господень Он явился Моисею в горящем кусте (Исх. 3:2).

- Как столп облачный и огненный Он явился израильтянам, чтобы вести их через пустыню (Исх. 13:21).

- Он явился Моисею и говорил с ним «лицом к лицу» (Исх. 33:11).

- Как муж «подобный сыну Божию» Он явился вместе с отроками Ананией, Азарией и Мисаилом в огненной печи (Дан. 3:92).

- и т. д.

Согласно отцам Церкви, ветхозаветные Богоявления были различными явлениями Второй Ипостаси, так как именно Бог Сын в Божественном Домостроительстве есть Бог Откровения, являющий Бога Отца подобно тому как Слово являет Мысль. По слову священномученика Иринея Лионского:

Из ряда ветхозаветных Богоявлений выделяется явление Бога Аврааму, во время которого Он предсказал рождение Исаака, а после беседовал о судьбе Содома и Гоморры (Быт. 18). Аврааму явилось три мужа. По толкованию большинства святых отцов — таких как святые Иустин Философ, Ириней Лионский и Иоанн Златоуст, — это было явлением Сына Божия и двух ангелов [2]. Одним из главных аргументов в пользу этого мнения является то, что уже после этого Богоявления говорится, что два мужа «пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа» (Быт. 18:22). При этом явление это также почитается символическим указанием на Святую Троицу. По слову святителя Филарета Московского:

|

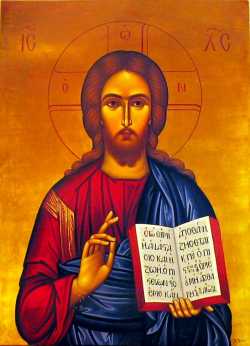

| Господь Иисус Христос. Икона написанная монахинями монастыря Суроти со слов прп. Паисия Святогорца после явления ему Христа |

Новозаветная эпоха

Эпоха Нового Завета открылась высшим Богоявлением — Воплощением Бога Сына, Который стал Богочеловеком Иисусом Христом и жил с людьми на земле. Начало общественного служения Господа Иисуса ознаменовалось первым ясным явлением Пресвятой Троицы людям при Крещении Христовом: Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Бог Сын крестился в реке Иордане, а Бог Дух Святой сошёл на Сына в виде голубя. Впоследствии именно это событие стало отмечаться Церковью как праздник под названием «Богоявления» или «Крещения Господня» (см. подробнее).

После Вознесения Господня, которым завершилась земная жизнь Иисуса Христа, Богоявления продолжились, причём Христос являлся как в ясно узнаваемом, так и в изменённом обличье. Первым известным явлением было видение первомученика Стефана (Деян. 7:55-56), который лицезрел Бога Сына стоящим одесную Бога Отца. Впоследствии множество святых видели Господа Иисуса вплоть до наших дней. Так, преподобный Паисий Святогорец описал своё видение следующим образом:

Впоследствии преподобный Паисий описал Явившегося ему Христа монахиням монастыря Суроти, которые по этому описанию написали икону Господа (см. справа).

Исключительным было явление Бога-Троицы преподобному Александру Свирскому. В сиянии славы святой увидел трёх мужей в светлых одеждах, которые вошли в его келлию и сказали: «Возлюбленный, якоже видиши в Триех Лицах Глаголющего с тобою, созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы. Аз же ти мир Мой оставляю и мир Мой подам ти» [5].

Источник

Теофания

Теофания (феофания, от греч. Θεοφανεια существительного Θεος «бог» и глагола φαινω «я являю») — непосредственное явление божества в различных религиях.

Содержание

Теофания в политеистичных религиях

Теофания типична для большинства как политеистических, так и монотеистических религий. Так, теофания обычна для религии и мифологии древней Греции: в творчестве Гомера олимпийские боги непосредственно являются людям и вмешиваются в ход Троянской войны, многие герои ведут свой род непосредственно от богов и богинь, сочетавшихся со смертными женщинами (Геракл) или мужчинами (Эней). В античной культуре теофания вошла как в религиозную практику (например, в Дельфах отмечались ежегодные теофании Аполлона, посвящённые его рождению и явлению людям), так и в литературную и театральную традицию (теофания Артемиды в финале драмы «Ипполит» Эврипида, традиция deus ex machina в античной драматургии и т. п.).

Теофания в Ветхом и Новом Заветах

В иудаизме и ветхозаветной традиции бог-Яхве, в отличие от эллинистических религий, не принимает антропоморфную форму, поэтому теофания в Ветхом Завете символизирована: бог является как пророкам, так и, в некоторых случаях, народу, в опосредованом явлениями природы виде, причём существуют избранные места теофаний (горы Синай и Феман, города Сихем и Силом) [1] :

Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. (Исх. 19:21)

В христианстве присутствуют оба типа теофании: и «безличная» ветхозаветного типа, и «личная». Примером первой является теофания Пятидесятницы — снисхождение Святого Духа на апостолов:

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. (Деян. 2:2-3)

Обе теофании весьма сходны: первая празднуется в иудаизме как Шавуот, отмечаемый на 50-й день после Песаха, вторая — как День Святой Троицы, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Иоанн-Павел II отмечает сходство обеих теофаний — как в их проявлениях, так и символизме: Синайская теофания знаменовала дарование ветхозаветских законов народу Израиля, теофания пятидесятницы — рождение апостольской церкви и «народа божия» [2] .

В Новом Завете «личной» теофанией является как вся земная жизнь Иисуса Христа, так и его явления после воскресения.

Праздник Теофании

Ранние христианские культы заимствовали обрядовость как в иудейской традиции синагогального богослужения, так и в эллинистических культах. Праздник Теофании первоначально был близок скорее к эллинистической, чем к собственно раннехристианской эсхатологической идеологии: именно для эллинизма и римской традиции были характерны празднования дней рождения (как в случае дельфийских теофаний), для ранних христиан днями рождения к новой, небесной жизни (лат. dies natales ) были даты их смерти.

Впервые празднование Теофании (одновременно с рождеством Христовым) появилось в гностических общинах II века н. э. — именно гностицизм с его попыткой объединения эллинистических культов с христианством привнёс античную традицию прославления рождения в христианство: эта традиция была воспринята восточными церквями и одновременное празднование теофании и рождества продолжалось да IV — начала V вв. н. э.. В «Апостольских постановлениях» (греч. Λιαταγαί των αγιων αποστόλων , лат. Constitutiones apostolicae , IV—V в.) упоминается отдельный от Рождества праздник Теофании (Эпифании) как праздник нисхождения Бога на землю, однако в этом источнике праздник связывается не только с крещением, но и с поклонением волхвов, чуде в Кане Галилейской и другими эпизодами новозаветных теофаний [3] .

В современном православии теофания (Богоявление) один из двунадесятых православных праздников. Празднуется Крещение Господне, когда была ясно явлена вся Пресвятая Троица — Бог Сын крестился, Бог Отец свидетельствовал Его своим гласом, а Бог Дух Святой сошел на Него в виде голубя.

Исключением является Армянская апостольская церковь, в которой сохраняется традиция восточных церквей IV в. и праздник Эпифании (Теофании) празднуется одновременно с Рождеством 6 января.

Источник

ТЕОФАНИЯ, БОГОЯВЛЕНИЕ (THEOPHANY)

Слово теофания происходит от двух греческих слов, означающих «Бог» и «показывать». Таким образом, теофания – это явление божества. Явления Бога отмечены в еврейском Писании как важные события в жизни Израиля. С течением времени описания божества становились более мистическими и менее личными, в них подчеркивалось всемогущество и космическое величие Господа. Другие древние народы создавали статуи, картины и другие изображения своих богов. Евреи – возможно, потому, что им было запрещено делать «изображения» ( Исх. 20:4 ), – больше ценили словесные описания встреч со Своим Богом, которые присутствуют в их Писании.

Ветхий Завет. В Книге Бытие описываются личные, семейные отношения между людьми и Богом в Едемском саду ( Быт. 3:8–11 ). Но вследствие грехопадения человечество стало отчуждено от своего Творца. Истории о встречах с Господом драгоценны, они хранятся в Писании; часто авторы украшают и расширяют работу своих предшественников, особенно в пророческих книгах.

Иногда в еврейском Писании Бог бывает воплощен в силах природы: «Возгремел на небесах Господь. Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их» ( Пс. 17:14–15 ). Господь описывается как хананейский божественный воин: «Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию. солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы» ( Авв. 3:9– 12 ). Огонь, молния, буря и облако – частые образы этих описаний, наряду со страхом человека, наблюдающего за делами Всемогущего.

Патриархи. В рассказах о патриархах, возможно, проявляются более личные отношения между Богом и людьми, чем где-либо в Ветхом Завете. Когда впервые Бог призывает Аврама, Он говорит Авраму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» ( Быт. 12:1 ). Чуть позже Господь является Авраму и говорит: «Потомству твоему отдам Я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, Который явился ему» ( Быт. 12:7 ). Патриархи часто отмечали места своих встреч с Богом, как делает здесь Аврам и как Иаков сделал в Вефиле после сна о лестнице, по которой «Ангелы Божии восходят и нисходят» ( Быт. 28:12–19 ); подобные повествования объясняют происхождение разных святилищ.

Знаменитая встреча Господа и Авраама произошла так: «Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него» ( Быт. 18:2 ). Постепенно становится ясно, что один из этих трех мужей (или вся троица) – Господь, Который сообщает Аврааму о Своем намерении судить города Содом и Гоморру. Тогда Авраам просит, чтобы праведники были спасены от божественного возмездия ( Быт. 18:2–32 ).

Некоторые ученые считают теофаниями только наиболее драматические встречи с Богом, подобные эпизоду с Моисеем и горящим кустом. Нечто среднее в этом перечне встреч с божеством представляет собой борьба Иакова с кем-то, кто должен был покинуть его на заре. Иаков явно считает, что боролся с Господом: «И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя» ( Быт. 32:24–30 ). Кроме того, в результате встречи имя Иакова было изменено на Израиль ( Быт. 32:28 ); часто смена имени сопровождает и другие теофании (напр., Аврам/Авраам; Сара/Сарра; в Новом Завете – Кифа/Петр; Савл/Павел), как указание на некую глубокую духовную перемену или благословение.

Одна из наиболее драматических теофаний Ветхого Завета происходит, когда Моисей поднимается на гору Хорив: «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!» ( Исх. 3:2–4 ). Опасность, связанная со встречами с Божеством, становится понятна позже, когда Моисей просит Бога показать ему Свою славу. Господь отвечает: «Я проведу пред тобою всю славу Мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою; и, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» ( Исх. 33:18–20 ).

Иов. Другая памятная теофания Ветхого Завета присутствует в теодицее Иова. Потеряв своих детей, имущество и богатства, Иов настаивает на своей невиновности перед Господом и просит у Него объяснений, почему подобный кризис постиг верного Богу человека. Наконец Иову дарован божественный ВИЗИТ (см. ВСТРЕЧА ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ): «ГОСПОДЬ отвечал Иову из бури» ( Иов 38:1 ). Но, вместо того чтобы ответить на вопрос Иова, Бог Сам задает ему ряд вопросов: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» ( Иов 38:4–7 ). Так Господь уверяет Иова в Своей власти поддержать его, перечисляя славные чудеса творения. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» ( Иов 42:1–2 ).

Пророки. В Ветхом Завете Бог всегда трансцендентен, Он вне Своего творения, хотя оно способно отражать Его славу и могущество. Представляется, что это подчеркивается в эпизоде с Илией. Господь велит Илии встать на горе Хорив, а Сам проходит мимо: «И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра» ( 3Цар. 19:11–12 ). Пророки часто встречались с Богом в снах и видениях, как Даниил в Вавилоне. Увидев четырех апокалиптических зверей, он смотрит, как «воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. тысячи тысяч служили Ему» ( Дан. 7:9–10 ).

В других местах книг пророков теофании обычно связаны с призванием или поручением, данным пророку как Божьему вестнику, что показывает: люди играют жизненно важную роль в Божьей драме. Например, Исаия так описывает свое собственное призвание: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл» ( Ис. 6:1–2 ). Дом наполнился курениями, и пророк исполняется страхом от такого видения, но очищается от своего греха и слышит слова Господа: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?». Исаия отвечает: «Вот я, пошли меня» ( Ис. 6:4–8 ).

Призвание Иезекииля описывается в похожих словах, там присутствуют «животные», херувимы, в качестве стражей Божьего престола: «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем» ( Иез. 1:26 ). Пророк завершает описание так: «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней» ( Иез. 1:28 – 2:1 ).

Новый Завет. Некоторые ученые применяют термин теофания только к ветхозаветным явлениям, из-за новозаветного богословия воплощения («Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины», Ин. 1:14 ). Однако мы не можем отрицать, что в ряде важных отрывков Нового Завета авторы опираются на теофанические традиции, чтобы прибавить моменту драматичности. В особенности это относится к эпизодам из жизни Иисуса, когда авторы евангелий позволяют Его Божественности «просвечивать» сквозь человеческий облик. Как объясняет Иоанн, «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» ( Ин. 1:18 ).

Жизнь Иисуса. В повествовании Луки о детстве Иисуса небесное объявление о рождении Христа пастухам в полях ночью делается в знакомых терминах теофании: «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим». Ангел тут же уверяет пастухов, что им нечего бояться, и сообщает «великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» ( Лк. 2:8–11 ).

Следующее важное событие в истории жизни и служения Иисуса – его крещение в реке Иордан: «И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» ( Мф. 3:16–17 ).

Одна из наиболее драматических теофаний Нового Завета – преображение Иисуса, которое происходит, когда Он берет с Собой трех учеников: «И возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет» ( Мф. 17:1–2 ). Видя Иисуса с Моисеем (представителем закона) и Илией (представителем пророчества), Петр хочет создать нечто в память об этой сцене. «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» ( Мф. 17:4–5 ). И ослепительный свет, и голос с небес подчеркивают значение Христа.

Смерть Иисуса тоже сопровождается знамениями, и образы теофании используются здесь, чтобы акцентировать это: «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» ( Мф. 27:51–52, 54 ).

Воскресение Иисуса давно считается событием чрезвычайной важности, подтверждающим Его Божественность. Опять же, для описания его используются теофанические элементы: «И вот, сделалось великое землетрясение; ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Обращаясь к женщинам, которые оплакивают Иисуса, ангел объявляет, что Он «воскрес, как сказал» ( Мф. 28:2–4, 6 ).

Наконец, вознесение Иисуса, очевидно, с горы Елеонской, описано в знакомых выражениях: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их» ( Деян. 1:9 ). Следующее событие также соответствует образцу: небесные вестники объясняют случившееся. «Вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» ( Деян. 1:10–11 ).

Другие новозаветные теофании. Вне евангелий самая известная новозаветная теофания произошла на Пятидесятницу, когда Святой Дух впервые явился собранию последователей Христа: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Исполненные Духом, ученики обретают чудесную способность общаться со всеми на их родном языке ( Деян. 2:1–4 ) – событие, обратное истории Вавилонской башни ( Быт. 11:1–9 ).

Среди других новозаветных теофаний – драматическое обращение Павла на пути в Дамаск, когда «внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» ( Деян. 9:3–4 ).

Наконец, следует упомянуть видение Иоанна в Книге Откровение, напоминающее видения Исаии и Иезекииля, он видит «подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его – как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи; и голос Его – как шум вод многих» ( Отк. 1:13–15 ). Иоанн также упоминает «четырех животных», встречающихся в пророческих видениях Ветхого Завета ( Отк. 4:6 ). Таким способом авторы Нового Завета подчеркивали важность событий жизни Христа и ранней церкви, охотно пользуясь традицией теофании, представленной в еврейском Писании.

Заключение. Теофания – это явление Бога. В религии, которая запрещает художественные изображения Божества, словесные описания приобретают повышенное значение. Но и такие описания должны оставаться косвенными. Наш обзор показал, что библейское откровение много говорит о природе Бога.

Однако по всей Библии постоянно используется определенный набор образов. Два наиболее важных из них взаимосвязаны. Бог часто является в образе огня и дыма (или облака). Огонь привлекает и пугает. Дым, с другой стороны, скрывает, показывая, что, хоть мы и видим Бога, Он остается скрытым от нас. Мы узнаем истины о Боге, но наше знание никогда не станет исчерпывающим. Конечно, самое драматическое и полное «явление Бога» – Иисус Христос. Он – Само Слово Божье, жившее среди нас во плоти и крови ( Ин. 1 ).

См. также: АНГЕЛЫ, БЛАГОВЕЩЕНИЕ, БОГ, БУРЯ, ГОРЯЩИЙ КУСТ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЛИЦО, МОЛНИЯ, ОГОНЬ, ПОКЛОНЕНИЕ, СВЕТ, СИНАЙ, СЛАВА, СНЫ, СТРАХ БОЖИЙ.

Источник: Словарь библейских образов Райкен Л., Уилхойт Д., Лонгман Т. (ред.) — Словарь библейских образов. Год: 2005 Автор: Райкен Л., Уилхойт Д., Лонгман Т. (ред.) Переводчик: Скороходов Б. A. (Aaron’s rod — Spot), Рыбаков О. A. (Springs of water — Zion) Издательство: СПб: Библия для всех ISBN: 978-5-7454-1053-6, 0-8308-1451-5, 0-85111-753-8 Язык: Русский Формат: DjVu Количество страниц: 1424

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Источник