Активный туризм на Юге России

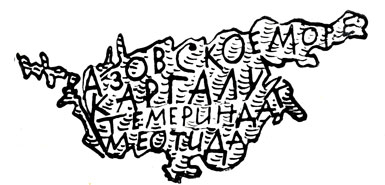

средиземное (внутреннее), относится к бассейну Атлантического океана. Площадь 39000 кв. км, максимальная глубина 15 м. Замерзает на 2-4 месяца. Соленость 14 промилей. По своему размеру это одно из самых маленьких морей, по площади, оно уступает лишь Мраморному морю. Море дало название станицам Азовской и Приазовской и г. Азов (в низовьях р. Дон, Ростовская область), поселку Приазовскому и хутору Азовка. Название моря менялось сотни раз. Первое из дошедших до нас названий Азовского моря — Темеринда (Темерунда), что значит (Черного), это название дали древние обитатели его берегов — меоты. Греки в последние века до нашей эры называли его Меотида или Меотис — лимне (озеро меотов). Римляне его нарекли Меотис палюс, т.е. . Чужестранные купцы давали ему название — Сарматское болото, Скифские пруды (по народам, проживающим в разное время на его берегах). Сокращенно древние греки называли его Ливеном, а древние римляне Палюс (Палус) ( ). На Руси море стало известным в I в н.э., и нарекли они его Синим. После образования Тмутараканского княжества море стали называть Русским. С падением княжества море переименовывается многократно (Самакуш, Салакар, Майутис и т.п.). В начале XIII в. утверждается название Саксинское море. Татаро-монгольские завоеватели пополнили коллекцию имен Азова: Балык-денгиз (рыбное море) и Чабак-денгиз (чабачье, лещевое море). По некоторым данным Чабак-денгиз в результате трансформации: чабак — дзыбах — забак — азак — азов — произошло современное название моря (что сомнительно). По другим данным азак — тюркское прилагательное, означающее , по другим данным, (тюркское ), которое трансформировалось в Азау, а затем в русское Азов. В промежутке вышеуказанных названий море получало еще и следующие: Барэль-Азов ( ); Фракийское море (под фракийцами понимались генуэзцы и венецианцы); Сурожское море (Сурожем назывался современный г. Судак в Крыму); Каффское море (Каффа — итальянская колония на месте современного г. Феодосии в Крыму); Киммерийское море (от киммерийцев); Акденгиз (турецкое, означающее Белое море). Наиболее достоверно, что современное название моря происходит по городу Азов. По этимологии слова существует ряд гипотез: по имени половецкого князя Азума (Азуфа), убитого при взятии города в 1067 г.; по названию племени осов (ассы), в свою очередь происшедшего будто бы от авестийского, означающего ; сопоставляют название и с тюркским словом азан — , и черкесским узэв — . Тюркское название г. Азов — Аузак. Но еще в I в. н.э. Плиний, перечисляя в своих трудах скифские племена, упоминает племя асоки, сходное со словом азов. Принято считать, что современное название Азовского моря пришло в русскую топонимию в начале XVII в. благодаря летописи Пимена. Причем в начале оно закрепилось только за его частью (Таганрогский залив), лишь во время Азовских походов Петра I название Азовское море закрепилось за всем водоемом.

Автор вышеприведенной статьи:

Ковешников В.Н. Очерки по топонимике Кубани

Возможны, и даже наверняка есть опечатки и неточности, вызванные как сканированием, так и последующей обработкой. В одиночку все их «выловить» сил не хватает, но Вы можете сообщить мне о таковых — я исправлю.Также по причине того, что в данном сборнике словарных статей собраны книги нескольких авторов возможны различные толкования одного и того же названия — это нормально — в споре рождается истина. Буду благодарен за присланные дополнения, уточнения и другие произведения по топонимике

Источник

МНОГОЗНАЧНЫЕ ТЕРМИНЫ

Любое слово — море, река, озеро, гора, ущелье, город, село и т. п. — означает определенное понятие. Но многие географические слова-термины имеют многогранные значения; примером этого служит хотя бы тот же «волок».

Известно также, что имя реки может быть перенесено на озеро, в которое эта река впадает, или, наоборот, река может получить имя по названию озера, если она вытекает из него. Озеро Шаглытенгиз в Казахстане, к примеру, получило свое название по реке Чаглинке, впадающей в озеро, а река Нева, вытекающая из Ладожского озера (прежде оно называлось Нево), стала носить его имя. Иногда реки могут дать имя даже морю; Карское море Ледовитого океана, например, получило свое название от имени реки Кара, вытекающей из северных отрогов Урала, а Охотское море — от реки Охота. В устье реки стоит сейчас портовый городок Охотск, на месте которого в XVIII веке казаки-землепроходцы основали зимовье Косой Острожек. В те времена река называлась не Охотой, а Окатой, что по-эвенкийски значит «река». Казаки же «для понятности» переименовали Окату на Охоту. Отсюда и пошли все «охотские» названия, и в XIX веке городок стал называться Охотском — по имени моря.

Море обычно рождает множество топонимов; так появился город Балтийск на Балтике, Беломорск — на Белом море, Каспийск — на Каспии, Аральск — на Аральском море, селение Черноморское — на Черном море. Но бывает и наоборот: Азовское море, например, получило свое название от турецкой крепости Азов, запиравшей выход из реки Дон, в древности называвшийся рекой Танаис. Если бы этот населенный пункт назывался по имени моря, то его имя было бы Азовск.

Греки называли Азовское море «Меотида»; римляне — «Меотис палюс»; меоты, древние насельники этих мест, — «Темеринда»; скифы — «Каргалук». По предположению ученых, слово «темеринда» означает «мать моря», так как меоты полагали, что матерью большого моря (Черного), лежащего за проливом (Керченским), является именно это неглубокое озеро. Озером-болотом (палюс) считали его и греки и римляне. А сам город Азов, в древности основанный греками, носил название «Танаис» — по имени реки, в устье которой он был построен.

Азовское море: различные названия

Туркмены, казахи, узбеки и другие тюркоязычные народы называют Черное море Караденгизом, Каспийское — Хазарденгизом и Каспыденгизом, Аральское — Аралденгизом. Денгиз, дениз или тенгиз значат «море» или «большое озеро». У иранцев и таджиков для обозначения большой воды служит слово даръя, и этим термином, в древности означавшем «море», широко пользуются все среднеазиатские народы, назвавшие свои большие реки такими именами, как Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Кара-Дарья, Кашка-Дарья и др.

Нет ничего удивительного в том, что народы степей и пустынь, для которых вода всегда была драгоценной, считали морем и такой водоем, как Аральский, и значительные по величине озера и полноводные широкие реки. Даже в богатых водой районах, таких, как Сибирь, некоторые озера народ называет морями. К ним относится и «славное море священный Байкал».

В наши дни, очевидно уже «по традиции», крупные водохранилища, созданные на Волге, Днепре, Дону, Каме, Ангаре, Зеравшане, называются морями: Московским, Рыбинским, Цимлянским, Каховским, Волжским, Камским, Братским, Катта-Курганским или Узбекским.

Но эта традиция, о чем следует сказать прямо, дурная, и чем скорее мы от нее избавимся, тем лучше. Географическое понятие «море» имеет определенный смысл, и вряд ли стоит его искажать. Пышные названия «морей», прилагаемые к небольшим водоемам, вносят никому не нужную и вредную путаницу.

Есть в Крыму река и водопад Учан-Су, что значит Летящая вода, а в Азербайджане есть озера Сарысу. Выходит, что один и тот же термин «су» может обозначать не одно понятие, а несколько.

И термин «кол» также может быть иногда связан с озером, а иногда с заливом или рекой. У калмыков, бурятов и монголов «нур» или «нор» означает озеро, пруд, а у эвенков — море. В Удмуртии и в республике Коми слово «нюр» связывается с понятием болота, а болото по-мансийски «няр», у хантов это же понятие выражается словом «нярым, откуда и пошло название Нарым. В Западной Сибири омут или яму с водой называют «нор». Ученые полагают, что от этого родилось и название Норильских озер, в районе которых вырос заполярный город Норильск, а также имена многих рек: Норбы в бассейне Амура, Нуры в Казахстане.

Однако в Казахстане словом «нура» называют длинный овраг или балку с крутыми склонами. Этот же термин встречается в названии Эспенура. Эспе в одном значении — «колодец», а в другом, более распространенном, обозначает степную реку, пересыхающую в летнее время и распадающуюся на отдельные озерки. В Казахстане есть несколько географических объектов с таким именем: озеро Еспетуз, речка Эспесай и др.

Еще шире распространен другой термин — «шор». Этим словом в Средней Азии и в Казахстане обозначают солончаки — днища высохших соленых озер и земли, пропитанные солью, образовавшейся вследствие испарения грунтовых вод. В разных местах и у разных народов термин этот произносится по-разному: у таджиков — «шур», у туркмен — «шор», у казахов — «сор».

На севере Таджикистана, в Ферганской долине, есть городок Шураб. Смысл его имени можно не переводить, так как оба слова, составляющие это имя, «шур» и «аб» вам уже известны. На юго-востоке этой же республики есть селение Шурчи. К востоку от Шурабада лежит в Киргизии селение Шуран, севернее — в Узбекистане, неподалеку от Намангана, — селение Шур-курган, а на северо-западе Туркмении — огромный солончак Карашор. Названия Шуралин-ских самосадочных озер, лежащих на правом берегу Волги, близ Астрахани, где в конце прошлого века шла разработка соли, очевидно, связаны с этим же словом «шур», так же как многие географические пункты в Азербайджане, в названиях которых встречается это слово.

Неподалеку от столицы Азербайджана, города Баку, чуть севернее Апшеронского полуострова стоит селение Шураабад. Абад значит «населенное, благоустроенное место», и географических названий, оканчивающихся на «абад», можно привести очень много: Новабад, Ленинабад в Таджикистане, Ашхабад в Туркмении, Дехканабад в Узбекской ССР, Кировабад, Сабирабад в том же Азербайджане, где находится и Шураабад. Но слово «шура» в этом названии вовсе не связано с термином «шур». Шура означает «совет» в смысле «советский», и название селения следует пояснить просто: Советскоград или еще короче — Советск (на некоторых картах иногда помещают второе название Шураабада — Советабад). А ведь можно допустить, что пройдет какое-то время и второе «а» в названии утратится. Вот почему при разгадке любого названия надо обязательно знать, как оно писалось прежде.

Для примера возьмем один из незначительных притоков Волги — речку Сарпу. На этой речке некогда возник городок Сарепта, ныне ставший большим волжским городом Красноармейском, — он стоит у начала Волго-Донского канала им. В. И. Ленина.

Между названием речки Сарпы и географическими терминами «шур», «шор» или «сор», казалось бы, нет ничего общего. Но существование этой речки тесно связано с цепочкой Сарпинских озер, протянувшихся с юга на север вдоль подножия Ергеней, как называют возвышенности в южной части Волго-Донского водораздела («эрге» или «ерге» по-калмыцки означает обрыв, крутой берег, возвышенность с резко обрывающимися склонами). Большая часть этих озер горько-соленая, а пресная вода появляется в них только в недолгий период бурного таяния снегов, когда с Ергеней катятся сотни ледяных потоков, переполняя озера и русло Сарпы.

В недавнем прошлом вся эта местность, от берегов Каспийского моря до Волго-Донского водораздела, носила название Калмыцкой степи. Калмыки же называли речку не Сарпа, а Шорбажур. В последнем названии мы и находим уже знакомое нам словечко «шор».

Таким образом, «шур», «шор», «сор» означают обычно пересыхающий соленый водоем — озеро, цепь озер, реку. «Сор» у казахов — это солончак, засоленное днище водоема, временного озера. Но у хантов, живущих в иных климатических условиях, водоемы благодаря обилию влаги никогда не высыхают, и «сор», как вы уже знаете, означает просто озеро.

Термин этот имеет огромное распространение. В Западной Сибири им пользуются не только народы, живущие на берегах Оби и называющие сорами обские отмели, ежегодно заливаемые полой водой и заросшие березняком и талом. В Томской области «сор» — это обширные речные поймы, более или менее постоянные заливы. Отсюда и обычные для Западной Сибири прилагательные — «соровой» или «сорный» в значении речной поймы или отмели. В. И. Даль в свое время отметил, что слово «сор» напоминает северные слова «сарма» или «сорма», означающие мель или перекат ( Помимо этого объяснения, Даль приводит еще один вариант: сармой нередко зовут также омут, бучило. И действительно, у татар Поволжья это слово означает котловину, наполненную водой, омут, яму на дне реки.) , и записал, что на Байкале слово «сор» или «соры» служит для обозначения отмелей, поросших камышом и кугой. Такое же значение имеет это слово и в Якутии, а южнее — в Прибайкалье «сор» — это степное озеро, и рыба в нем называется соровой или сорожиной.

А к западу от Уральского хребта у чувашей термин «шор» употребляется для характеристики обычного болота или заболоченной низины. Удмурты, живущие северо-восточнее чувашей, называют этим же термином обыкновенный ручей, а у коми-зырян и коми-пермяков слова «шор» и «ва» обозначают реку.

Ученые полагают, что широко распространенное слово «шор», которое у коми и удмуртов обозначает ручей и реку, можно связать со словом «шар» — пролив между островами. И действительно, Югорский Шар, между материком и островом Вайгач, Маточкин Шар, который разделяет Новую Землю на два острова, и Костин Шар, отделяющий остров Междушарский от Новой Земли, являются проливами, очень похожими на широкие реки. К тому же в языке коми шор и шоор означают «пролив», а также «рукав реки».

Вот как многогранны по своему значению некоторые географические слова-термины. Каждый из них служит для определения различных и в то же время отдаленно схожих друг с другом географических понятий. Это не относится, конечно, к тем географическим словам-определениям, которые при внешнем сходстве означают противоположные понятия. Термин «кар», например, у коми и удмуртов служит для определения понятия города: Сыктывкар, Кудымкар, Шурышкар и др.; у армян кар означает «камень» и участвует во многих местных названиях; у киргизов он выражает понятие снега: один из снежных хребтов Тянь-Шаня называется Карлыкта.

Таких совпадающих по звучанию и различающихся по смыслу слов не очень много, но их надо знать, чтобы не впасть в грубую ошибку при разгадке географического названия. Ведь само оно не дает возможности сразу определить, о чем идет речь: о море или озере, горе или городе, долине или реке. Своеобразными помощниками служат общепринятые «сигналы» — определительные слова, которые сопутствуют названию: р. — река, м. — мыс, г. — гора, пер. — перевал, вдп. — водопад, зал. — залив, оз. — озеро, о. — остров и т. п.

Ведь если бы, скажем, название «Чердынь» не было оснащено одним из таких «сигналов», мы не знали бы, к чему относится это название — к озеру, городу, болоту, реке или горе.

Однако во многих географических названиях как бы заложено готовое объяснение, что именно обслуживает тот или иной топоним: город или реку, озеро или гору.

С такими названиями мы сталкиваемся на каждом шагу, но очень часто даже не подозреваем об этом.

Источник

Номера и тарифы

В стоимость проживания включен завтрак в ресторане гостиницы.

Безопасность наших гостей и сотрудников остается главнейшим приоритетом.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить вам безопасную поездку,

поэтому придерживаемся мер, сдерживающих новое распространение COVID-19.

До поездки уточните, какие услуги доступны в отеле, а также правила и ограничения, действующие в регионе.

Новогодние скидки на проживание в отеле и СПА Темиринда

в разделе спец-предложения

Цены на проживание (руб.) c 01.10.2021 г. по 30.04.2022 г:

Тарифная сетка

Номер

Кол.

номеров

Цена при проживании/ без питания *

|

| 1 человек: 4 650 руб. |

| Без питания: 4 250 руб. |

| Забронировать |

| 1 человек: 4 650руб. |

| Без питания: 4 250 руб. |

| Забронировать |

|

| 1 человек: 3 500 руб. |

| Без питания: 3 100 руб. |

| Забронировать |

|

| 1 человек: 2 450 руб. |

| Без питания: 2 050 руб. |

| Забронировать |

|

| 1 человек: 2 600 руб. |

| Без питания: 2 200 руб. |

| Забронировать |

|

| 1 человек: 1 850 руб. |

| Без питания: 1 450 руб. |

| Забронировать |

*Стоимость размещения на дополнительном месте для номеров категории «Люкс» и «Полу-люкс» — 880 руб./чел., без питания — 600 руб./чел.

*Стоимость размещения на дополнительном месте для номеров категории «Стандарт» — 770 руб./чел., без питания — 500 руб./чел.

Также Вы можете забронировать номер, отправив заполненную форму заявки в отдел бронирования по факсу: +7 (8634)321-122 (скачать форму заявки на бронирование), или по бесплатному номеру: +7-800-222-0891

Источник