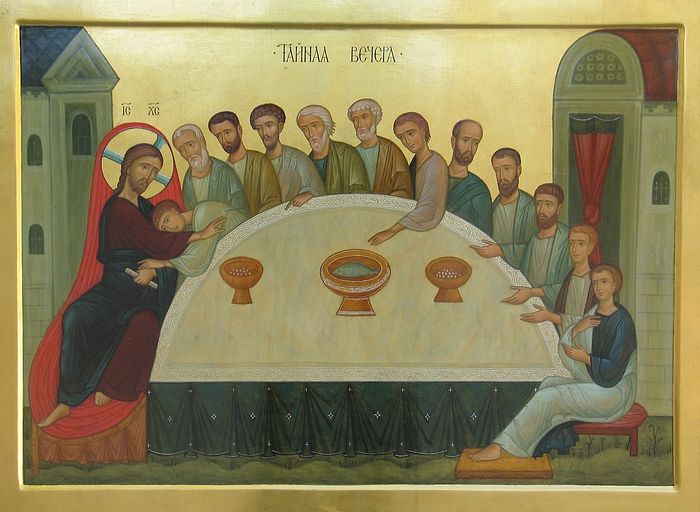

Тайная Вечеря

(см.: Мф 26, 1 7–29; Мк 14, 12–25; Лк 22, 7–38; Ин 13, 1–30)

Накануне праздника Пасхи ученики спросили Господа, где бы Он хотел совершить праздничную трапезу. Господь указал, к кому в Иерусалиме ученики должны обратиться: «Пойдите и скажите ему: “Время Мое близко; у тебя буду праздновать Пасху с Моими учениками”». Ученики сделали все, как им велел Иисус, и приготовили пасхальную трапезу. На этой трапезе присутствовали только Иисус Христос и двенадцать Его апостолов. Все они понимали, что происходит что-то особое, таинственное. «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания», — сказал ученикам Господь.

Однако между учениками возник спор, кто из них должен почитаться старшим. Господь прервал этот спор: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий». И, подавая Своим ученикам пример кротости и служения ближним, Господь встал, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце и умывальницу, начал умывать ноги Своим ученикам и отирать их полотенцем. Когда же Он умыл им ноги и надел одежду Свою, то, вернувшись за стол, сказал им: «Знаете ли, что Я сделал для вас? если Я, ваш Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу».

Пасхальная трапеза шла своим чередом. Но тут Господь взял хлеб и, сотворив благодарственную молитву, благословил и подал Своим ученикам со словами: «Примите, ешьте, сие есть тело Мое, которое за вас предается». А после, взяв чашу и вновь вознеся благодарственную молитву, подал ее со словами: «Пейте от нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание». Так было установлено великое Таинство Евхаристии [1] . Господь за трапезой накануне Своей крестной смерти явил ученикам жертву, которую Он принесет за спасение людей. Это же чудо явления жертвы Христовой происходит и сейчас в каждом храме, где совершается Божественная литургия. Апостол говорит: Всякий раз, когда вы едите Хлеб сей и пьете Чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, пока Он не придет. Кровью жертвенных животных скреплялся Ветхий Завет — союз Бога и древнего израильского народа. Своей собственной Кровью Господь скрепляет Новый Завет — вечный союз Бога и всего человечества. До Второго славного Пришествия Христова мы, христиане, приобщаясь Телу и Крови Христовым, не только соединяемся со Христом, но и объединяемся в единое тело со всеми теми, кто причащается вместе с нами. Это единое тело называется Церковью Христовой.

Еще во время трапезы Иисус Христос сказал, обращаясь к ученикам: «Истину говорю вам: один из вас предаст Меня». Ученики недоумевали: о ком говорит Учитель? Они спрашивали Христа: не я ли, Господи? Иоанн Зеведеев, ученик, которого Господь особенно любил, припав к груди Иисуса, спросил Его: Господи! кто это? Господь ответил: «Тот, кому Я, обмакнув, подам кусок хлеба». И, обмакнув кусок, подал Иуде Искариоту со словами: Что делаешь, делай скорее. Сатана, толкавший ученика Христова на преступление против Учителя, в этот момент окончательно овладел Иудой. Иуда вышел в ночь и поспешил к врагам Господа. Однако никто из учеников не понял слов Спасителя. Они решили, что Господь отослал Иуду купить необходимое к празднику или раздать пожертвования нищим.

Евангельский текст не говорит прямо, причастился ли Иуда Тела и Крови Христовых или же Господь обличил предателя до установления Евхаристии. Но видно, как Господь до последнего пытается пробудить в Своем ученике совесть и удержать его от гибельного шага.

Источник

Тайная вечеря что это такое

Тайная вечеря. Леонардо да Винчи. 1495—1498 г.

Тайная вечеря – последняя трапеза, которую совершил Иисус Христос со своими учениками накануне Крестных страданий.

Этот ужин произошел в Иерусалиме, в так называемой Сионской горнице. Спаситель праздновал с апостолами иудейскую пасху, установленную в память чудесного избавления еврейского народа из египетского плена. Во время Тайной Вечери Христос, преломив хлеб, подал его ученикам со словами: «Это Тело мое, которое за вас предается». Затем Он дал им чашу с виноградным вином, сказав: «Это Кровь моя Нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Так впервые в истории человечества произошло Таинство Причащения Телу и Крови Христовой, которое с тех пор происходит на каждой литургии в Православной церкви. На Тайной Вечере Иисус предсказал предательство Иуды и Свои грядущие Страдания. События Тайной Вечери нашли отражения в произведениях многих художников, одним из самых ярких среди этих творений является знаменитая фреска Леонардо да Винчи.

Надежда Иoнина. Отрывок из произведения «Сто великих картин»

В одном из тихих уголков Милана, затерявшихся в кружеве узеньких улиц, стоит церковь Санта Мария делла Грацие. Рядом с ней, в неприметном здании трапезной, вот уже более 500 лет живет и поражает людей шедевр шедевров — фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Смотрите наши программы на Youtube канале Радио ВЕРА.

Скачайте приложение для мобильного устройства и Радио ВЕРА будет всегда у вас под рукой, где бы вы ни были, дома или в дороге.

Источник

Тайная вечеря

См. также раздел ПАСХА

В каждом православном храме над Царскими вратами помещается икона с изображением Тайной Вечери.

В Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки, а также в Первом Послании к Коринфянам о Тайной Вечере рассказывается достаточно подробно. В Евангелии от Марка сказано: «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдём и приготовим» ( Мк.14:12 ).

Пасха в ветхозаветной Церкви – это праздник воспоминания об исходе из Египта, из дома рабства, о первой ночи свободы. Вчерашние рабы, покидая Египет, обретают свободу, контуры которой им ещё не понятны. По иудейскому лунному календарю Пасха празднуется в один и тот же день, 15 нисана. По нашему лунно-солнечному – юлианскому или григорианскому – календарю этот день приходится на разные числа.

Заповедь о праздновании Пасхи есть уже в книге Исход:

«Наблюдай праздник опресноков… ибо в оном ты вышел из Египта» ( Исх.23:15 ).

В ирмосе первой песни одного из канонов, который поётся во время утрени, так повествуется об этом событии: «Яко посуху, пешешествовал Израиль по бездне стопами…»

В этот день евреи выпекали пресный хлеб – мацот – в знак того, что они спешили, покидая Египет, и поэтому не могли испечь хлеб квасной. Кроме того, закваска – это символ брожения, разложения; опреснок же, наоборот, символ чистоты, нетронутости разложением. Поэтому в иудейских семьях с глубокой древности и доныне за два дня до Пасхи – 13 числа месяца нисана – хозяин уничтожает закваску, чтобы в доме не осталось квасного хлеба. В этот день в Иерусалимском храме закалывался пасхальный агнец. После разрушения Храма этот обычай был упразднён. Но до сих пор в память о том, как евреи первый раз испекли мацот, каждую весну, к каждой Пасхе печётся этот пресный хлеб.

Пасхальная трапеза на иврите называется словом седер (порядок). На ней обязательны пасхальный агнец (после разрушения Храма императором Юстинианом агнец стал заменяться кусочком мацы), мацот; чаша солёной воды, символизирующая слезы, пролитые евреями в Египте, и вместе с тем – солёные воды Красного моря, через которое «яко посуху» перешёл Израиль, уходя из рабства на свободу; набор горьких трав (марор), напоминающий о горечи рабства; хорошет – паста из яблок, фиников, веточек корицы и ореха – в память о тех кирпичах из соломы и глины, которые иудеи делали в Египте, когда были рабами; четыре чаши вина – как символ четырёх обещаний Бога Своему народу: вывести его из-под ига, спасти, принять к Себе и быть его Богом.

Главное в празднике Пасхи у иудеев – циккарон (воспоминание). В одном из талмудических трактатов, где говорится, как надо праздновать Пасху, есть такие слова: «Во всяком поколении всякий человек должен почувствовать, будто это он сам вышел из Египта». Не его далёкие-далёкие предки три с лишним тысячи лет назад, а именно он сам.

…Ученики спрашивают Христа, где им приготовить пасху. Спаситель посылает их в дом, где они должны найти – и находят – верхнюю горницу, устланную коврами. В этой горнице, «когда настал час, Он возлёг, и двенадцать апостолов с Ним» ( Лк.22:8-14 ). Глагол «возлечь» указывает на одно очень важное обстоятельство. За пасхальной трапезой возлежали, подчёркивая тем самым, что это трапеза свободных людей. Раб ест стоя, в спешке заглатывая куски, – у него нет времени для трапезы. Свободный человек за трапезой может полулежать. О том, что «Он возлёг» и «они возлежали», говорится ещё в двух стихах – в Евангелиях от Матфея ( Мф.26:20 ) и от Марка ( Мк.14:18 ).

Иисус берёт хлеб, затем вино. Хлеб и вино – два центральных элемента Тайной Вечери, как и на пасхальном седере у иудеев. Евангелист Лука упоминает чашу – по-гречески она названа триблион, а святые Кирилл и Мефодий перевели это слово как «солило». Солило – чаша с солёной водой. Славянские первоучители перевели это слово по смыслу, а не буквально. Из Евангелия от Иоанна понятно, что это была чаша с какой-то жидкостью, ибо Иисус обмакнул в неё хлеб. По-гречески прямо о жидкости не говорится, но употреблено причастие бапсас, то есть «обмакнув» (в какую-то жидкость) кусок хлеба. Затем Иисус дал его Иуде.

Совершая Тайную Вечерю, Господь говорит: «Сие творите в Моё воспоминание» – это значит, что Он употребил слово циккарон, которое так важно в пасхальном ритуале иудеев. Наконец, в Евангелии от Луки ( Лк.22:17-18 )говорится ещё об одной чаше с вином, кроме той, которую Иисус взял в конце Тайной Вечери и благословил со словами: «…сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» ( Лк.22:20 ). В самом начале Вечери Он, «взяв чашу и благодарив, сказал: примите её и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придёт Царствие Божие». И затем, «взяв хлеб и благодарив, преломил». Для прежних толкователей Евангелия это место, где говорится о первой чаше, всегда было очень трудным. Зачем она, эта чаша, в начале трапезы? Но если мы заглянем в пасхальную Агаду (практическое руководство, по которому совершается пасхальная трапеза у иудеев), то узнаем, что трапеза начинается с обычая, именуемого кидуш (освящение). Глава семьи берёт чашу, благословляет, читает над ней молитву, и затем эта чаша передаётся по кругу. И каждый читает над чашей примерно такую молитву: «Благословен Ты, Бог Вседержитель, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградный». В Евангелии же Спаситель говорит: «Не буду пить от плода виноградного» ( Лк.22:18 ), т.е. как бы повторяет слова из этой молитвы. Чаша, с которой начинается пасхальная трапеза у иудеев, и есть, без сомнения, та чаша, о которой идёт речь в Евангелии от Луки.

Сравнивая евангельский рассказ с пасхальной Агадой, мы видим, что Господь на Тайной Вечере совершает пасхальный седер; вместе с тем на этой трапезе – как мы знаем из Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, из Первого Послания к Коринфянам апостола Павла – нет пасхального агнца, хотя в это время Иерусалимский храм ещё не был разрушен и бытовал обычай заклания. Возникает вопрос: почему же нет агнца на Тайной Вечере? Ответить на него нам помогает апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» ( 1Кор.5:7 ); иными словами, Иисус – наш пасхальный Агнец. До апостола Павла об этом же говорит Иоанн Предтеча, прямо называя Спасителя Агнцем Божиим: «Вот Агнец Божий, Который берёт на себя грех мира» ( Ин.1:29 ). Общеизвестно, что в первые века церковной истории Христос обычно изображался в виде Агнца. Сегодня просфора, на которой во время Литургии совершается таинство Евхаристии, называется агничной, из неё вырезается евхаристический хлеб – «агнец».

Итак, Иисус берёт хлеб и благословляет его, произнеся молитву, и затем говорит: «…сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся» ( Лк.22:19 ). «Сие есть Тело Моё» – это восклицание напоминает фразу из Агады: «Сие есть скудный хлеб, который ели наши предки в земле египетской». Это ещё одна параллель Тайной Вечери с пасхальной трапезой иудеев.

Как и положено по пасхальной Агаде, Христос в конце Тайной Вечери, это подчёркивает апостол Павел, берёт чашу с вином и благословляет её. Этим кончается пасхальная трапеза. Благословляя чашу с вином, Христос произносит: «…сие есть Кровь Моя нового завета» ( Мф.26:28 ), цитируя слова из книги Исход ( Исх.24:8 ). Итак, Иисус осуществил ритуал, который тысячу с лишним лет ежегодно совершался в Палестине. Но при этом Он дал людям не хлеб и вино, а Себя Самого в виде хлеба и вина: «Приимите, ядите…» Не скудный хлеб, а Тело Своё и Кровь Свою.

В конце XIX – начале XX века русские философы В. Соловьёв, Н. Бердяев и другие задавались вопросом: чем христианство отличается от всего остального, что накоплено человечеством за тысячелетия истории? И приходили к одному и тому же ответу: западные (римские, греческие) и восточные (индийские, китайские, египетские) учителя – все предлагали людям своё учение. Христос же предложил Самого Себя. Эта главная отличительная черта христианства наиболее полно проявилась именно в Тайной Вечере. Ещё раньше Христос говорил об этом прямо, восклицая: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, Которую Я отдам за жизнь мира» ( Ин.6:51 ). И далее: «…истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» ( Ин.6:53-54 ).

В повторении той Тайной Вечери, когда накануне Своих страданий Господь научил учеников таинству Евхаристии, заключается основа христианской жизни. «Сие творите в Моё воспоминание», – говорит Иисус в конце Тайной Вечери ( Лк.22:19 ), поэтому повторение Тайной Вечери по этим Его словам становится Литургией нашей Церкви.

Подобно тому как иудей, совершающий седер, ощущает, что это он сам ушёл из египетского плена, так и христианин чувствует себя во время Евхаристии участником Тайной Вечери. Мы выражаем это чувство в молитве, которая читается перед причастием: «Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) мя приими».

В пасхальную ночь древняя трапеза приобретает у Христа и Его учеников новый, мистический смысл. Известный французский богослов Луи Буйе сказал об этом: «Всю новизну Евангелия Господь ввёл в тщательно соблюдённые линии торжественного чина, насыщенного самыми чтимыми преданиями Израиля». И это действительно так.

Важно иметь в виду, что евхаристическая мистика – это не мистика для элиты, узкого круга посвящённых, это мистика, доступная каждому. Потому что даже тот, кто в силу каких-то причин не может поверить в пресуществление, преложение Святых Даров, приступает к Святым Тайнам, причащается по слову Иисуса: «Сие творите в Моё воспоминание». И каждый, кто любит Христа, становится подлинным участником Тайной Вечери, творя сие в воспоминание об Иисусе, даже если не понимает до конца, в чём смысл Евхаристии.

Но всё же – пасхальный ли седер совершил Господь в тот вечер со Своими учениками?

В некоторых комментариях к Новому Завету утверждается, что между синоптическими Евангелиями – от Матфея, от Марка и от Луки – и Евангелием от Иоанна существуют серьёзные противоречия в датировке трапезы Христа. Я уже говорил о некоторых чертах иудейского седера. Так вот, из начала 14‑й главы Евангелия от Марка становится ясно, что Иисус совершает пасхальную трапезу в первый день опресноков. Можно найти и другие детали, подтверждающие, что в рассказах трёх евангелистов речь идёт именно о пасхальном седере.

Но что говорит евангелист Иоанн?

Иисус схвачен, и Его ведут от Каиафы в преторию. «Было утро; и они (иудеи. –Г.Ч.) не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху» ( Ин.18:28 ).

Значит, Господь уже под стражей, а пасхальная трапеза ещё не началась. Следующая глава: «Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: се, Царь ваш!» ( Ин.19:14 ).

Значит, Иисус уже под стражей, а ещё только пятница перед Пасхой. Ранее, в начале 13‑й главы, тоже подчёркивается, что Вечеря совершается перед праздником Пасхи. Евангелисту Иоанну вторит Талмуд, где в одном из трактатов говорится, что Иешуа бен Пантере, то есть Иисус Сын Девы, был казнён вечером накануне Пасхи. Встаёт вопрос: кто же прав – синоптики или Иоанн и, соответственно, Талмуд?

Светские учёные пытаются ответить именно на этот вопрос: кто прав? Мы же знаем, что Священное Писание не ошибается. Значит, просто нужно понять, в чём суть данного несоответствия. Если читать евангельский текст неглубоко, поверхностно, то может показаться, что в Писании есть противоречия. Но если изучать его углублённо, то оказывается, что противоречий в нём нет.

Похоже, что Иисус действительно умер накануне Пасхи, потому что, во-первых, рассказ о страстях Христовых в Евангелии от Иоанна в высшей степени надёжен. Как показывают исследования текста, это очень древний рассказ. Во-вторых, такие не похожие один на другой источники, как Евангелие от Иоанна и Талмуд, говорят об одном и том же. А когда два как бы взаимоисключающих источника сообщают одну и ту же информацию, это достаточно надёжное свидетельство её подлинности.

С другой стороны, у синоптиков описана, конечно, пасхальная трапеза. Но на этой пасхальной трапезе нет агнца…

Его и не могло быть, потому что эта трапеза совершена Спасителем заранее. Если мы откроем любой пророческий текст – книги пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, – то увидим, что многие речения пророков устремлены в будущее. Они говорят о том, что будет в далёком будущем, через восемь, девять, десять веков. В Евангелиях же как раз наоборот, ключевые слова в них – «ныне», «сегодня». Иисус говорит: «Ныне прославился Сын Человеческий»( Ин.13:31 ); «Ныне же будешь со Мною в раю» ( Лк.23:43 ); «Ныне пришло спасение дому сему» ( Лк.19:9 ); «Ныне исполнилось писание сие» ( Лк. 4:21 )… «Но настанет время, и настало уже», – дважды говорит Иисус в Евангелии от Иоанна (4:23; 5:25). Иными словами, всё христианство – это будущее, которое осуществляется ныне. «И Царство Твое, – молимся мы во время Литургии, – даровал еси (то есть уже даровал. – Г.Ч.) будущее». Христиане средних веков считали, что Царство Божие – это то, что ждёт человека когда-то в будущем, после смерти. Но мы знаем, что это Царство уже даровано нам. Христианство и есть наше сегодняшнее бесстрашное вхождение в будущее. Подчёркивая это, Господь и совершает трапезу заранее, показывая, что Он с апостолами входит в будущее.

Мы становимся гражданами будущего через евхаристическое общение. Если это понять, то станет ясно, что противоречий в текстах синоптиков и Иоанна нет – потому что синоптики рассказывают нам об обстоятельствах Тайной Вечери, а Иоанн точно датирует её и повторяет слова Спасителя: «Настанет время, и настало уже». Это и есть наше вхождение в будущее.

В Евангелии от Луки (гл. 24) есть рассказ ещё об одной трапезе. По дороге в Эммаус Иисус толкует ученикам Писание, а затем берёт хлеб, благословляет, преломляет и даёт им. Сравним этот рассказ с повествованием о том, как совершает таинство Евхаристии апостол Павел. В Троаде, «когда ученики собрались для преломления хлеба», Павел «беседовал с ними и продолжил слово до полуночи», а затем преломил хлеб ( Деян.20:7 ). Святой Иустин Мученик, живший во II в., рассказывает о том, что во время таинства Евхаристии сначала читались одно из Посланий апостола Павла и пророческие тексты, затем произносилась проповедь, после чего совершались молитвы и Евхаристия.

Таким образом, таинство Евхаристии, или Преломления хлеба, соединялось с чтением Писания и проповедью. И доныне Литургия состоит из двух частей: Литургии оглашенных, или Литургии слова, когда поются 102‑й и 145‑й псалмы, начало Нагорной проповеди – «Блаженны нищие духом», а затем читается текст одного из апостольских Посланий и произносится проповедь; иЛитургии верных, когда, собственно, и совершается таинство Евхаристии. Тексты из 20‑й главы Деяний святых апостолов и свидетельство Иустина Мученика показывают, что структура обедни восходит к апостольским временам. Об этом же делении Литургии на две равнозначных части говорит и латинское её название – missa; блаженный Августин объясняет, что после проповеди бывает «мисса (от латинского глагола mittere – «отпускать») для катехуменов» (оглашенных, ещё не крещённых), они отпускаются, и «остаются верные». Слово «верные» употреблено здесь не случайно – служба, совершаемая после того, как катехумены отпущены, называется Литургией верных.

Итак, Господь использует древний ритуал, который к моменту Тайной Вечери насчитывает уже более тысячи лет истории. Если мы посмотрим богослужебные книги иудеев, то обнаружим там те же элементы службы, которые присутствуют в Литургиях Иоанна Златоуста или Василия Великого. Это и приношение даров, и каждение, и омовение рук, и диалог того, кто совершает службу, с молящимися. У иудеев раввин говорит: «Принесём благодарение». «Да будет благословенно имя Господне», – отвечают ему молящиеся. «Благодарим Господа!» – восклицает сегодня священник Православной Церкви. «Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельней», – отвечает ему хор. «Вашим согласием мы благословим Того, Кто дал нам участвовать в Его благах!» – восклицает затем возглавляющий службу у иудеев. И это тоже напоминает наше священническое восклицание: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа… буди со всеми вами!»

Важно понять, что Христос всю новизну Евангелия вкладывает в древний ритуал. Возможно, именно благодаря этому литургическая мистика оказывается доступной не избранным, но каждому. Литургия даёт верующему возможность жить в полноте мистического единения со Христом. Через неё достигается глубокое мистическое и интимное единение каждого со Христом.

Но в то же время – и в этом коренное отличие мистики христианства от любой другой мистики – через неё достигается не только единение верующего с Богом, но и единение всех участников таинства друг с другом, причём равно живых и умерших. Христос – Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова – не Бог мёртвых, но Бог живых. У Бога – все живы! В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус умер, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино.

«Дидахе» – учение двенадцати апостолов – древний христианский текст, датируемый примерно концом I в., когда ещё были живы непосредственные ученики апостолов, даёт нам замечательный литургический текст, молитву: «Подобно тому, как этот хлеб был разбросан по горам, а затем собран воедино, так даруй, Господи, чтобы Церковь собралась воедино со всех концов земли в единое Царство». Апостол Павел говорит: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» ( 1Кор.10:17 ).

Это мистическое единение всех в единое тело очень непохоже на нехристианские мистические системы, где человек восстанавливая связь с Богом, наоборот, рвёт связи с окружающими его людьми; оставаясь наедине с Богом, он уходит, отрывается от людей, противопоставляет себя им. В христианстве, в православии этого нет, никогда не было и, будем надеяться, не будет – иначе это уже будет не православие.

Источник