Страстная душа что значит

Какая разница между страстью и чувством? Страсть греховна. А чувство?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

Чувства являются естественными свойствами человека. С помощью них человек воспринимает собственные внутренние состояния и внешние воздействия. Они составляют психофизическую основу всей душевной и интеллектуальной жизни человека. Проявление чувств может быть и греховным: чувство неприязни, раздражительность, чувство зависти. Однако в отличие от страсти чаще всего это не бывает устойчивым.

Страсть – чувство, доминирующее над другими побуждениями человека, подчиняющее все его мысли, чувства и желания. В святоотеческой аскетической литературе страсть определяется как сильное и длительное желание, господствующая потребность, укоренившаяся в результате прежних опытов ее удовлетворения. Страсть есть гипертрофическое, уродливое расширение естественной потребности, удовлетворение которой властно подчиняет человека, деформируя весь строй эмоциональной, интеллектуальной и духовной жизни. Воля оказывается не только искаженной, но фактически плененной. Страсть напоминает жестокого тирана, который вселился в человека и мучает его. На это указывает и этимология слова страсть (от славянского глагола страдать). Человек одержимый страстью страдает, потому что его естественные потребности болезненно и противоестественно расширены. Злом является не пища, а чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, а сребролюбие, не слава, а тщеславие. «Зла и страстей по естеству нет в человеке; ибо Бог не творец страстей» (Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. 26:67).

Святые отцы указывают, что центр тяжести всех страстей (включая плотские) находится в области человеческого духа, в его поврежденности. Они являются результатом удаления человека от Бога и проистекающей от этого греховной развращенности. Поэтому страсть определяется как вид духовной болезни. Страсть и грех генетически связаны: первая есть хроническое состояние души, а грех его актуализация. Св. Никита Стифат пишет: страсть в душе движется, а деяние греховное телом видимо совершается (Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993.т.5, с.92).

Началом страсти является греховный помысел. Это как бы семя, из которого страсть произрастает. Поэтому борьба с худыми (нечистыми, вредными) помыслами составляет один из самых существенных разделов святоотеческой аскетики. «Человеку надобно все усилие свое обращать на помыслы, и что служит пищею лукавым помыслам, то отсекать, а устремляться мыслию к Богу, и хотения помыслов не исполнять, но кружащиеся помыслы собирать отовсюду воедино, различая естественные помыслы от лукавых. Душа под грехом уподобляется как бы большому лесу на горе, или тростнику в реке, или какой-нибудь чаще терний и деревьев; посему, намеревающиеся проходить сим местом должны протягивать вперед руки и с усилием и трудом раздвигать пред собою ветви. Так и душу окружает целый лес помыслов, внушаемых сопротивной силою; почему, потребны великая рачительность и внимательность ума, чтобы человеку отличать чуждые помыслы, внушаемые сопротивной силою» (Преп. Макарий Великий. Духовные беседы. 6:1). Противление лукавым помыслом составляет средоточие духовного подвига. Ход постепенного развития в человеке страсти определяется степенью успешности борьбы с греховным помыслом как семенем ядовитого растения, которое может со временем заглушить ростки любой добродетели.

Святые отцы-аскеты говорят о стадиях постепенного образования страсти. Первый импульс, который может стать началом этого процесса, они называют прилогом или приражением (слав. приразитися – столкнуться с кем-либо). Это греховные впечатления или представления, которые возникают в сознании помимо воли человека и без всякого его свободного участия. Если душа здорова, то прилог умрет сам собой, ибо не сможет пустить внутри человека никакого корня. Потому прилоги не считаются грехом и не вменяются в вину человеку. В душе порочного человека прилог найдет благоприятную почву. На прилог, вторгшийся в сознание, человек отвечает или отвращением, или сочувствием. Все зависит от нравственного устроения души. Если прилог встретил сначала интерес к себе, а потом сочувствие, то он превратится в помысел. Это собственно первая стадия страсти. Прилог началом страсти еще не является. Помысел является пробным камнем для воли. Она либо отвергнет его, либо примет. Последнее означает, что помысел родился не случайно. Он не является для души чем-то чужеродным. Вслед за этим к помыслу приковывается внимание, благодаря чему происходит его дальнейший рост. Помысел принимает характер мечтательного образа, который вызывает чувство предвкушения будущего удовольствия. Это – вторая стадия постепенного развития страсти. Духовные писатели называют это сочетанием. Они употребляют выражение собеседование с помыслом. Постепенно помысел всецело овладевает сознанием человека. Внимание оказывается сосредоточенным исключительно на нем. Постепенно образ будущего удовольствия становится все более ярким, а влечение к нему – сильным. Человек, осознавший опасные последствия происходящего, должен активно удалить из сознания картину будущего греха, твердой и решительной волей освободить сознание от него и напряжением воли вызвать какой-нибудь благой помысел. Если это не происходит, то наступает третья стадия, когда сама воля увлекается греховным помыслом. В аскетической литературе это называется склонением к помыслу. В результате появляется уже решимость на деле осуществить то, о чем говорит помысел. Равновесие духовной жизни нарушается. Душа всецело стремится привести помысел в исполнение. Возникшая решимость осуществить помысел означает, что грех в намерении уже совершен. Остается только практическое удовлетворение созревшего греховного желания. Поэтому Спаситель наш говорит: Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф.5:27-28).

На третьей стадии развития страсти у верующего человека, в отличие от неверующего, всецело живущего по стихиям этого мира, иногда происходит внутренняя борьба между желанием удовлетворить пагубное желание и совестью, пытающейся противиться греховному падению. Это борение имеет место только тогда, когда греховная склонность еще не стала дурным навыком, не проникла глубоко в природу души.

Если же страсть образовалась и стала свойством нравственного характера человека, то страстное влечение начинает господствовать над волей, насильственно увлекая душу к исполнению греховного желания. Эта четвертая стадия у святых отцов называется пленением.

На всех стадиях рождения и созревания страсти самым активным образом участвуют демоны. Чаще всего именно они всевают в сознание прилоги. Когда образовался помысел, они всячески стараются представить ядовитую приманку греха как можно более яркой и привлекательной, а самое главное – скрыть опасность. Св. праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «С пресыщением и пьянством враг бесплотный входит в сердце человека – это каждый внимательный может ощутить. Вот причина, почему с возрастающим пьянством усиливается так страшно наклонность к пьянству (оттого что возрастает сила врага над человеком), отчего заметна у пьяниц такая сила, влекущая их невольно к удовлетворению страсти или внутреннего стремления к вину, – у этих несчастных враг в сердце. Чем же изгнать беса пьянства? Молитвой и постом» (Моя жизнь во Христе, М,.2002, с. 191). Слова молитвой и постом взяты из святого Евангелия (Мф.17:21). В них кратко указаны самые главные орудия защиты против бесовской напасти. Прежде всего, необходимо усиленное взывание к Богу о помощи (молитва), без чего мы не в состоянии одолеть опытнейшего и коварнейшего врага. Пост же в широком смысле означает воздержанную жизнь, когда человек духовно свободен и не прилепляется к миру (пище, чувственным удовольствиям, славе и проч.). Именно через эту прилепленность человека ко всему мирскому бесовские силы пленяют его. Он попадает в незримую, но реальную и трудно расторжимую зависимость от скрытых губителей. Одна из причин их успеха заключается в том, что человек прибывает в слепоте и не понимает, что происходит. Он находится в благодушном состоянии, сводя все к привычке, которую он (как ему наивно кажется) однажды усилием воли преодолеет. Когда возникают первые жизненные неприятности (ссоры в семье, дисциплинарные меры на работе, симптомы опасной болезни), он делает первые слабые попытки сойти с опасной тропинки. Но безуспешно. Причина одна: демоны умело скрывают от него ту пропасть, которая его ожидает. Прием их достаточно примитивен. Они усыпляют его, внушают, что ничего бедственного не происходит. Хотя история человечества полна бесчисленных примеров разрушенных жизней, пьющий человек охотно принимает их внушения, потому что хочет этого. Чем больше проходит времени, тем легче бесовским силам совершать свое разрушительное дело. Враг окончательно овладевает человеком и губит его только тогда, когда приводит его к мысли, что положение безнадежно и что выхода нет. Но это не больше, как бесовская ложь: пока человек жив, в нем остается воля, хотя и слабая, плененная, искаженная греховной страстью. И если человек, увидев себя на краю бездны, несмотря на всю свою немощь, искренне будет взывать к Богу о помощи, Господь ее подаст: невозможное человекам возможно Богу (Лк.18:27).

Бесы губят людей не только через плотские страсти (блуд, наркомания, пьянство, курение и др.), но так и с помощью душевных (гордость, тщеславие, сребролюбие и проч.). Святые отцы говорят даже об особой специализации падших духов: бес блуда, бес тщеславия, бес чревоугодия, бес пьянства и т.д. Преп. Иоанн Лествичник указывает на особую сосредоточенность некоторых демонов: «Есть бес, который, как только мы возлегли на одр, приходит к нам, и стреляет в нас лукавыми и нечистыми помыслами, чтобы мы, поленившись вооружиться против них молитвою, и уснувши со скверными помыслами, объяты были потом и скверными сновидениями.

Есть между злыми духами бес, называемый предваритель, который тотчас по пробуждении является искушать нас, и оскверняет первые наши мысли. Посвящай начатки дня твоего Господу; ибо кому прежде отдашь их, того они и будут. Один искуснейший делатель сказал мне сие достойное внимания слово: «По началу утра, – говорит он, – предузнаю я все течение дня моего» (Лествица. 26:103-104).

Созревшая и укоренившаяся страсть является невидимым идолом, поставленным внутри человека. Ему он служит и покланяется. Поэтому св. апостол Павел называет жизнь по страстям идолослужением: ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога (Еф.5:5). Нельзя возлюбить Бога, пока человеком владеет страсть.

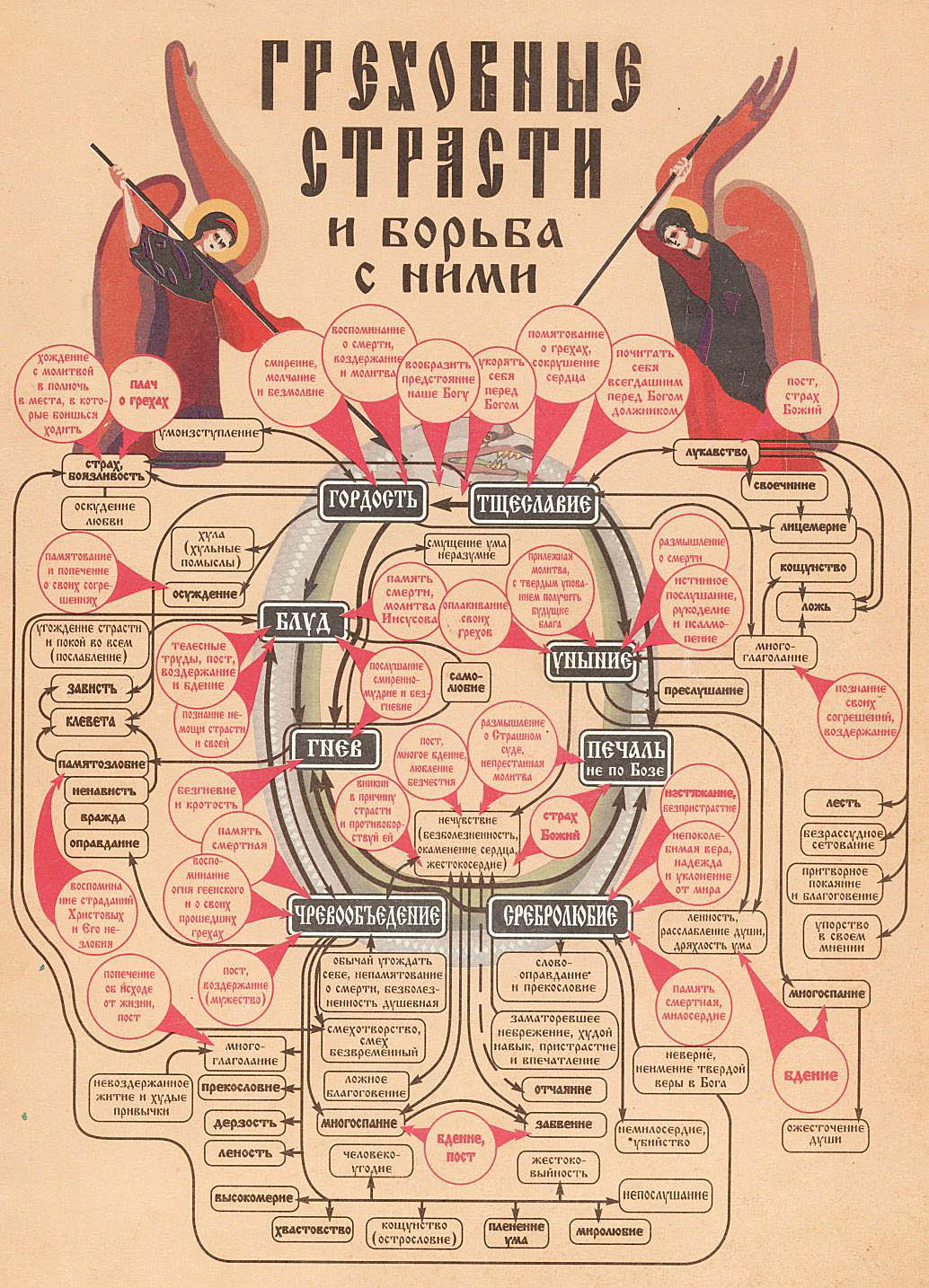

Духовные писатели-аскеты выделяют восемь главных страстей, которые называют смертными, потому что они разрушительно действуют на весь строй духовной жизни и могут привести в вечной смерти, лишив человека спасения: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Некоторые, говорят о семи смертных грехах, объединяя уныние и печаль. Самая опасная страсть – гордость, которая может привести человека даже к открытому богоборчеству. Полнокровным в духовном отношении христианином может стать только тот, кто избавился от матери всех страстей – себялюбия. Эгоизм абсолютно не совместим с духом христианства.

Любая страсть является духовной болезнью. Большинство людей имеют в себе страсти. Многие из них посвящают жизнь удовлетворению этих страстей и не задумываются над тем, что готовят себя для ада. Поэтому святые отцы пишут о необходимости самой решительной борьбы со страстями. Путь к освобождению от тирании той или иной страсти только один – искреннее покаяние и решимость исправиться. Чем раньше, тем лучше. Чем дольше человек ведет греховную жизнь, тем больше травмируется душа. В святоотеческой литературе проводится мысль, что страсть является, прежде всего, болезнью воли, хотя и другие свойства и способности человека при этом извращаются. Для исцеления от этого нужен подвиг, а не повторение на исповеди из месяца в месяц, из года в год одних и тех же грехов. Если это происходит, то значит, что в глубине души человек сроднился со страстью, и только на поверхности сознания имитирует борьбу с ней. «О, как сладостны поводы к страстям! Человек может иногда отсечь страсти; вдали от них наслаждается тишиною, веселится, когда прекращаются они: но не может сделать, чтобы не было у него причин к страстям. Поэтому искушаемся и нехотя, и печалимся, когда мы в страстях, но любим, чтобы оставались в нас поводы к ним. Грехов себе не желаем, но приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием» (Преп. Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 71). Тот же великий наставник духовной жизни в другом слове говорит: «Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания сего поставь смерть; и таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждою страстию и не понесешь никакого вреда от того, что встретится с тобою внутри оного предела, если претерпишь до конца и не расслабеешь» (Слово 38). И когда человек ради спасения готов подвизаться даже до смерти, тогда приходит от Господа всесильная помощь и исцеляет.

Источник

Страсть

Страсть – греховная зависимость, проявляющаяся в сильном влечении человека к определенному виду греха.

С церковнославянского слово страсти переводится как «страдания». В этом смысле мы говорим о «крестных страстях Иисуса Христа». Однако в современном словоупотреблении оно чаще используется для обозначения греховных состояний человека, греховных расположений и навыков, влекущих его к нарушению заповедей Божиих, нередко даже против его воли.

Главных страстей восемь

Взаимосвязь страстей

Эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние) соединены между собой таким образом, что излишество предыдущей дает начало последующей.

Тщеславие и гордость таким же способом соединяются между собой; усиление первой из них дает начало другой, но рождаются они не от шести предыдущих, а по истреблении их. В эти две страсти мы впадаем особенно после победы над прочими страстями.

Страсть, как болезнь души

«Страсть достойна порицания, как не естественное движение души», – учит св. Максим Исповедник. По словам святого Климента Александрийского, страсть есть возмущение против природы. Св. Исаак Сирин называет страсть недугом души, а св. Исайя Нитрийский болезненным состоянием душевных сил. Св. Иоанн Дамаскин называет страсть движением энергии против природы.

Противоестественность страсти заключается в том, что в ней человек отказывается от естественного для своей природы соединения с Творцом, дающим человеку высшее духовное блаженство. Вместо наслаждения общением с вечным Богом человек ищет наслаждения в своем временном земном бытии, среди преходящего и непостоянного мира. Такими наслаждениями могут являться еда (страсть чревоугодия), незаконные половые увлечения (блуд), деньги (страсть сребролюбия), унижение других людей, утверждение своего превосходства над ними (гнев, гордость, тщеславие), чрезмерные огорчения по поводу недостатка или лишения материальных благ, неосуществления страстных пожеланий. (уныние, печаль).

Выделяя восемь основных страстей, христианские подвижники настаивают, что страстями являются именно душевные состояния, а не потребности тела. Даже разделяя телесные (чревоугодие, блуд) и душевные страсти, они видят причину каждой страсти не в жизни тела, а только в удалении человеческой души от Бога.

Источник страстей

Основанием страстей является самолюбие, всецело противоположное любви к Богу и ближнему. В сущности все страсти зарождаются от извращенной и чрезмерной любви к себе. Главными и наиболее опасными страстями являются гордость и тщеславие. Эти страсти превратили часть ангелов в падших духов, поэтому заражение ими делает человека врагом Богу, открывает в его ум и сердце путь всем прочим страстям. Через страсти падшие духи воздействуют на поведение человека, стремясь сделать его рабом греховных навыков. Подчиняясь греховным страстям, человек сам уподобляется падшим духам, делается врагом Богу.

Возникновению страсти предшествует искушение человека помыслом, содержащим греховный образ. Если во время искушения человек начинает услаждаться греховным образом, то это первый признак возникновения страсти. Поселяясь в душе, пристрастие к греховному образу превращается во внутренний греховный навык, который ведет к внешним греховным действиям.

Искоренение страсти

Для искоренения страсти человек должен искать помощи у Бога, Который дает человеку силы преодолеть страсть. Божественной помощью является благодать Святого Духа, приносящая человеку духовное наслаждение, в сравнении c которым меркнут действия страсти. Для приобретения благодати человеку необходим молитвенный подвиг борьбы и противостояния греховным помыслам. В ответ на молитвенный подвиг человека посещает благодать, подающая подвижнику опытное познание Божественной любви.

Наиболее совершенно страсти побеждаются очищением сердца путем усиленных молитв и подвигов. Надо развивать противоположные страстям добродетели. Например, если развить смирение, угаснет гордость, если будет господствовать радость, то не будет места печали.

Исцеление от страстей требует зачастую многолетней борьбы. Один из великих подвижников говорит: «Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы победить гнев».

Что такое непорочные (неукоризненные) страсти?

Это не греховные зависимости, а естественные страдания человека после грехопадения.

Понятие «страстность» часто прилагают одинаково как к порочным (укоризненным), так и к непорочным (неукоризненным) страстям. Однако между этими двумя понятиями есть разница, и немалая. Укоризненные страсти формируются в человеке в результате его личного уклонения ко злу. По мере постепенного пленения человека теми или иными видами греха в нём формируются греховные навыки, затем греховные привычки, которые со временем перерастают в стойкую зависимость от этих видов грехов.

«Естественные же и беспорочные страсти, — по свидетельству прп. Иоанна Дамаскина, — суть не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, как например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходят пот, капли крови… и подобное, что по природе присуще всем людям».

Таким образом, наличие неукоризненных страстей не зависит от воли человека. Хочет человек или нет, он не может не алкать, не жаждать, не может стать в принципе недоступным для болезней, не может не предаться тлению. В какой-то мере он в состоянии влиять на интенсивность внутреннего проявления этих страстей (например, приучив себя к постническому образу жизни, закалив свой организм и т. п.), но только в какой-то мере. Естественная страстность не была характерна лишь для первозданных людей, пока они пребывали в союзе с Богом.

Кто видит в себе какую-нибудь господствующую страсть, тому должно прежде всего противу ней вооружаться … ибо если мы не победим сей страсти, то от победы над прочими не будет нам никакой пользы..

прп. Иоанн Лествичник

Страсть – это порок от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык (постоянное повторение) сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится.

епископ Варнава (Беляев)

Иное суть страсти, и иное – грехи. Страсти суть: гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же суть самые действия страстей, когда кто-то приводит их в исполнение на деле, т.е. совершает телом те дела, к которым побуждают его страсти; ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним.

преп. авва Дорофей

Надо знать, какая страсть беспокоит более всего, с ней и нужно бороться особенно. Для этого надо ежедневно проверять свою совесть…

Надо все дурное, также и страсти, борющие нас, считать не своими, а от врага – диавола. Это очень важно. Тогда только и можно победить страсть, когда не будешь считать ее своей.

преп. Никон Оптинский

Существует очень большая разница между любовью и привязанностью, между голодом и жадностью, между живым интересом и любопытством – и т.д. У каждой из наших естественных наклонностей есть зараженный злом двойник; он-то и есть один из путей к нашему порабощению. Если не сказали «нет» вовремя – не миновать борьбы. Но тогда будьте беспощадны, потому что ясность ума и независимость более драгоценны, чем то удовлетворение, которое вы получаете через порабощение. Кто такой грешник? Это человек разделенный в самом себе, разделенный от ближнего, удаленный от Бога. Грешник потерял связь с Богом, со своей совестью, со своей собственной жизнью, с жизнью ближнего.

митрополит Сурожский Антоний

Источник