- Спинной мозг компримирован что это значит

- Публикации в СМИ

- Сдавление спинного мозга

- Код вставки на сайт

- Сдавление спинного мозга

- Синдром фиксированного спинного мозга

- Различают три патофизиологические группы:

- Клиническая картина

- Диагностика

- Хирургическое лечение (высвобождение спинного мозга)

- Center Neuro — это объединение специалистов из разных клиник, которые занимаются диагностикой и лечением синдрома фиксированного спинного мозга и других патологий

- Дуральный мешок позвоночника: что это такое

- О дуральном мешке

- Строение

- Главные причины компрессии дурального мешка

- Клиническая картина при деформации спинномозгового канала

- Характерные особенности

- Виды грыж межпозвоночного диска

- Связь межпозвонковой грыжи с дуральным мешком

- Методики диагностики

- Лечение болезни

- Народная медицина

Спинной мозг компримирован что это значит

Предполагайте данный диагноз у всех пациентов с:

— болями в грудном или поясничном отделе позвоночника;

— слабостью в нижних конечностях при нормальной функции верхних;

— недержанием кала и мочи.

Ранняя диагностика и лечение являются критическим фактором для сохранения функции спинного мозга.

Предварительный диагноз сдавления спинного мозга базируется на клинических признаках, которые на ранней стадии могут быть слабо выраженными. Характерные признаки и симптомы: — Боль в спине или корешковая боль.

— Скованность нижних конечностей или неуклюжая походка.

— Ложные позывы или учащенное мочеиспускание (безболезненная задержка мочи является поздним признаком).

— Сухожильные рефлексы угнетены на уровне сдавления и повышены ниже этого уровня.

— Двухсторонние симптомы поражения верхних моторных нейронов (при исследовании ног)

— Снижение чувствительности.

— Снижение тонуса анального сфинктера.

Выясните причину. Сдавление спинного мозга обычно наблюдается вследствие экстрадуральных заболеваний.

Если вы подозреваете сдавление спинного мозга вследствие злокачественного новообразования (наиболее частая причина), начните терапию дексаметазоном в больших дозах (10—100 мг внутривенно, затем по 4—24 мг внутривенно каждые 6 ч; используйте максимальную дозу у пациентов с выраженной или прогрессирующей симптоматикой и более низкие дозы при слабовыраженных или сомнительных симптомах).

Организуйте срочную магнитно-резонансную томографию (МРТ) спинного мозга и другие исследования. При подтверждении сдавления спинного мозга на МРТ обсудите дальнейшее ведение с нейрохирургом. При невозможности проведения МРТ обсудите альтернативные методы визуализации с рентгенологом.

Предполагайте синдром Гийена-Барре (СГБ) у всех пациентов с:

• парестезией в пальцах рук и ног;

• слабостью рук и ног;

Основными осложнениями являются дыхательная недостаточность (которая может быстро прогрессировать вплоть до остановки дыхания) и нестабильность вегетативной нервной системы.

Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов: ключевым признаком является генерализованная арефлексия (обнаруживается у 75 % пациентов в начале и у 90 % — в разгар заболевания).

• Исключите выраженную гипокалиемию (концентрация калия в плазме 30 с).

• Газы артериальной крови могут оставаться в норме несмотря на значительно сниженную ЖЕЛ. Пульсоксиметрию и анализ артериальной крови для оценки жизненной емкости легких не применяют.

Пациента следует перевести в отделение интенсивной терапии:

• При снижении ЖЕЛ до величины < 80 % от должной (< 20 мл/кг).

• При невозможности ходить.

Обсудите дальнейшее ведение с анестезиологом и невропатологом. Возможно, потребуется искусственная вентиляция легких: см. ниже Сложные ситуации.

Организуйте постоянное мониторирование ЭКГ у пациентов с высоким риском развития аритмий (нарушения функции вегетативной нервной системы: быстро изменяющийся размер зрачков, обильное потоотделение, пилоэрекция, патологический ответ на пробу Вальсальвы).

Других пациентов госпитализируйте в общую палату для наблюдения и дальнейшего обследования.

Источник

Публикации в СМИ

Сдавление спинного мозга

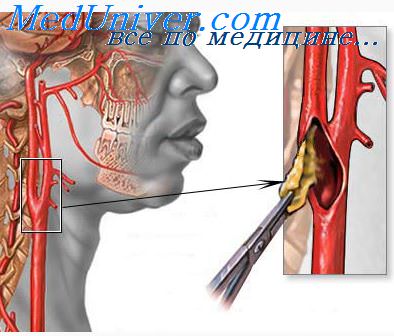

Сдавление спинного мозга — сочетание неврологических симптомов, обусловленных смещением и деформацией вещества спинного мозга каким-либо объёмным образованием или смещённым позвонком при позвоночно-спинномозговой травме.

Этиология • Переднее сдавление: тело сломанного или вывихнутого позвонка, костные отломки, выпавшие фрагменты межпозвонкового диска • Заднее сдавление обусловлено сломанной дужкой позвонка или разорванной жёлтой связкой, инородным телом • Внутреннее сдавление: гематомиелия (см. Гематомиелия), детрит в очаге размягчения с отёком-набуханием спинного мозга • В позднем периоде: рубцово-спаечные процессы, арахноидальные кисты или спайки, эпидурит, абсцесс.

Клиническая картина (близка к таковой при ушибе спинного мозга) • Отсутствует период светлого промежутка, грубый неврологический дефицит развивается в момент травмы • Отсутствует первичное разрушение вещества спинного мозга. Нарушение функций возникает в значительной степени вследствие расстройства кровообращения спинного мозга • Синдром нарушения проводимости спинного мозга •• Вялый парез или паралич мышц с арефлексией •• Отсутствие чувствительности ниже уровня повреждения •• Расстройство функций тазовых органов • Сегментарные расстройства (в зависимости от уровня поражения).

Диагностика • Поясничная пункция с исследованием проходимости субарахноидального пространства и регистрацией частичной или полной блокады ликворных путей • Спондилография (рентгенография позвоночника в двух проекциях) — смещение позвонков или их отломков и деформация позвоночного канала • КТ, МРТ, миелография.

Лечение оперативное. Объём вмешательства зависит от уровня и характера сдавления.

Прогноз • При своевременном и адекватном лечении возможно восстановление утраченных функций, способности к самообслуживанию • В большинстве случаев сдавление спинного мозга вызывает инвалидизацию пациентов, стойкую утрату трудоспособности.

Осложнения • Нейротрофические (пролежни, расстройства ЖКТ, терморегуляции) • Гнойно-воспалительные (менингит, эпидурит, паравертебральный абсцесс).

Синоним. Компрессия спинного мозга

МКБ-10. G95.2 Сдавление спинного мозга неуточнённое

Код вставки на сайт

Сдавление спинного мозга

Сдавление спинного мозга — сочетание неврологических симптомов, обусловленных смещением и деформацией вещества спинного мозга каким-либо объёмным образованием или смещённым позвонком при позвоночно-спинномозговой травме.

Этиология • Переднее сдавление: тело сломанного или вывихнутого позвонка, костные отломки, выпавшие фрагменты межпозвонкового диска • Заднее сдавление обусловлено сломанной дужкой позвонка или разорванной жёлтой связкой, инородным телом • Внутреннее сдавление: гематомиелия (см. Гематомиелия), детрит в очаге размягчения с отёком-набуханием спинного мозга • В позднем периоде: рубцово-спаечные процессы, арахноидальные кисты или спайки, эпидурит, абсцесс.

Клиническая картина (близка к таковой при ушибе спинного мозга) • Отсутствует период светлого промежутка, грубый неврологический дефицит развивается в момент травмы • Отсутствует первичное разрушение вещества спинного мозга. Нарушение функций возникает в значительной степени вследствие расстройства кровообращения спинного мозга • Синдром нарушения проводимости спинного мозга •• Вялый парез или паралич мышц с арефлексией •• Отсутствие чувствительности ниже уровня повреждения •• Расстройство функций тазовых органов • Сегментарные расстройства (в зависимости от уровня поражения).

Диагностика • Поясничная пункция с исследованием проходимости субарахноидального пространства и регистрацией частичной или полной блокады ликворных путей • Спондилография (рентгенография позвоночника в двух проекциях) — смещение позвонков или их отломков и деформация позвоночного канала • КТ, МРТ, миелография.

Лечение оперативное. Объём вмешательства зависит от уровня и характера сдавления.

Прогноз • При своевременном и адекватном лечении возможно восстановление утраченных функций, способности к самообслуживанию • В большинстве случаев сдавление спинного мозга вызывает инвалидизацию пациентов, стойкую утрату трудоспособности.

Осложнения • Нейротрофические (пролежни, расстройства ЖКТ, терморегуляции) • Гнойно-воспалительные (менингит, эпидурит, паравертебральный абсцесс).

Синоним. Компрессия спинного мозга

МКБ-10. G95.2 Сдавление спинного мозга неуточнённое

Источник

Синдром фиксированного спинного мозга

Синдром фиксированного спинного мозга характеризуется прогрессирующей неврологической, урологической, ортопедической дисфункцией, обусловленной натяжением спинного мозга, вследствие фиксации оккультными формами спинального дизрафизма и вторично развившейся фиксации, у ранее оперированных детей (открытые пороки развития — миеломенингоцеле, менингорадикулоцеле, липомиеломенингоцеле и.т.д), с аномально низким расположением конуса спинного мозга ниже L1 – L2 позвонка и подтверждённое данными МРТ сканирования. Синдром фиксированного спинного мозга является функциональным заболеванием индуцированное фиксацией и натяжением каудальных отделов спинного мозга неэластическими структурами, приводящими к компрессии, ишемии и как следствие к нейрональной дисфункции.

Различают три патофизиологические группы:

- с истинным синдромом фиксированного спинного мозга, при котором неврологическая симптоматика коррелировала с тракцией спинного мозга и соответствовала нижележащим сегментам от последней пары зубовидных связок на уровне Th12 – L1. В данной категории дизрафизмы представлены в виде утолщённой конечной нити, каудальной и небольшой переходной липомам, сакральной менингоцеле.

- синдром фиксированного спинного мозга у пациентов с аномально низким расположением конуса (в промежутке L1 – S1). Спинальные дизрафизмы данной категории составили протяжённые дорзальные и переходные липомы, миеломенингоцеле

- Группа пациентов с синдромом фиксированного спинного мозга без признаков и симптомов натяжения, при низком расположении и фиксации конуса. Среди данной категории, часть пациентов страдают параплегией и тотальным недержанием с явной фиксацией в рубцовой ткани на грудном и поясничном уровнях, часть с липоматозным перерождением спинного мозга и очевидным отсутствием функциональной нервной ткани.

Клиническая картина

Синдром фиксированного спинного мозга лежит в основе симптоматики большинства скрытых и открытых пороков развития спинного мозга. В большинстве случаев проявление синдрома фиксированного спинного мозга возникает в периоды роста ребенка: 1-й от 0 до 3-4 лет (прирост 24 см в 1й год жизни) и 2-й от 11 – 15 лет у девочек и от 13 – 18 у мальчиков (прирост 10-12 см в год). Клинические симптомы характеризуются прогрессирующим течением с формированием четырех синдромов. Кожный синдром – 54 % (подкожная липома, кожный «хвостик», рубец, пигментация, гемангиома, гипертрихоз, дермальный синус Неврологический синдром — (нарушение походки – 93%; гипотрофия мышц – 63 %; чуствительные расстройства – 70 %; боли в ногах, спине – 37 %) Нейрогенная дисфункция тазовых органов — (мочевого пузыря — 40 %, прямой кишки — 30 %) Ортопедический синдром — (деформация стоп, укорочение конечностей — 63 %; сколиоз, кифоз — 29 %).

Диагностика

«Золотым стандартом» диагностики позвоночника и спинного мозга является магнитно – резонансная томография (МРТ), позволяющая определить анатомо–морфологические взаимоотношения в сложной анатомической системе «спинной мозг — позвоночный канал — мягкие ткани, выявить скрытые формы спинальных пороков и уточнить прямые и косвенные признаки «фиксации спинного мозга». Патогномоничный симптом синдрома фиксированного спинного мозга — опущение конуса спинного мозга ниже L1 – L2 позвонка, с признаками утолщения конечной нити.

Хирургическое лечение (высвобождение спинного мозга)

Используя современные нейрохирургические технологии (микроскоп, интраоперационный нейрофизиологический мониторинг, пластические материалы мировых производителей) позволяет достичь в хирургии аномалий позвоночника и спинного мозга высоких результатов, с минимальным риском операционных осложнений, тем самым улучшить качество жизни ребёнка в рамках имеющегося неврологического дефицита (обычно парапарез с тазовыми нарушениями) и профилактике возможных вторичных осложнений (ликворея, бульбарные расстройства, сирингомиелия, кифосколиоз).

При скрытых формах дизрафизма, своевременная хирургия позволяет предупредить появления неврологического дефицита, связанного с развитием «синдром фиксированного спинного мозга», и восстановление нормальных анатомических взаимоотношений (искусственная нейруляция, формирование нормального субарахноидального пространства, дурального мешка), коррекция факторов фиксации (конечная нить, липома, диастематомиелия, дермоид), что приводит к улучшению функции тазовых органов, неврологического статуса у симптомных больных.

Center Neuro — это объединение специалистов из разных клиник, которые занимаются диагностикой и лечением синдрома фиксированного спинного мозга и других патологий

Разновидности синдрома фиксированного спинного мозга

Источник

Дуральный мешок позвоночника: что это такое

То, зачем нам нужен позвоночник, известно, наверное, всем. Мы знаем, что он помогает сохранять вертикальное положение. Что он своего рода пружина, распределяющая нагрузку при движении тела в пространстве. Кроме этого, хребет выполняет роль защитного барьера для спинного мозга, расположенного в позвоночном канале.

Деформации в спинном хребте отражаются на работе других систем организма. Смещения, искривления, травмы отрицательно сказываются на качестве жизни человека и поэтому требуют неотложной медицинской помощи. В статье мы расскажем, дуральный мешок позвоночника: что это такое, для чего он нужен, поговорим об особенностях строения и характеристике получаемых травм.

О дуральном мешке

Дуральный мешок (ДМ) — это одна из оболочек, покрывающих спинной мозг. Он находится под защитой хребта, который нивелирует механическое воздействие. Поскольку данная оболочка спинного мозга плотно соединена с другими, её отдельно, как правило, не рассматривают. Искривления или другие повреждения позвоночного столба отражаются на состоянии этой оболочки.

Строение

Для лучшего понимания, что являет собой эта оболочка, рассмотрим его строение. Как было выше сказано, это прослойка между позвоночником и спинным мозгом для защиты последнего от механических повреждений.

По перечисленным выше причинам отделять ДМ от хребта бессмысленно. Они неразрывно связаны. 32-34 последовательных фрагментов (позвонков) соединены суставами и образуют спинной стержень. Спинномозговой канал образовывается за счет отверстий в позвонках.

Хребет отделяет от спинного мозга три слоя:

- твердый, который и представляет собой тот самый мешок;

- мягкий;

- паутинный.

Внутри дурального мешка находится жидкость. Она называется ликвор.

Строение и функции самого спинного мозга указаны в таблице ниже.

| Название | Строение | Функции |

|---|---|---|

| Серое вещество | Скопление нервных клеток | Рефлекторный ответ на различные раздражители |

| Белое вещество | Пучки нервных волокон, покрытых миелином | Проведение сигналов от головного мозга к органам и обратно |

| Задние корешки | Тела и аксоны чувствительных нервов | Восприятие раздражения и сигнализация о нём в спинной мозг |

| Передние корешки | Аксоны двигательных нервов | Передача сигнала рабочим органам |

Спинной мозг размером меньше ДМ. Это дает возможность нервным окончаниям свободно дрейфовать внутри. Дуральный мешок можно назвать твердым чехлом для мозга, поскольку он сохраняет герметичность.

В позвоночном канале он начинается от отверстия в районе затылка и тянется вплоть до третьего позвонка пояснично-крестцового отдела. Дуральный мешок примечателен своеобразными «оттопыриваниями» в форме пирамиды, которые окружают каждый позвонок. Их функция – в окружении нервных окончаний. Внутри мешка множество фиброзных пучков, которые укрепляют его структуру. Больше всего их в районе задней связки.

Отделение твердого слоя от паутинного обеспечивается субдуральным пространством, расположенным от черепа до крестца. Но все равно связь между всеми слоями очень плотная. В самой ДМ нет нервных болевых рецепторов, и его повреждение не должно доставлять боли. Но если он поврежден, значит, автоматически поврежден и соседний слой, где иннервация есть, и боль все равно чувствуется – настолько крепкое взаимодействие прослоек.

Судя по описанию его строения, легко понять, что от других оболочек его вычленить сложно, как, например, легкие, печень или другие органы. Паутинную и мягкую прослойки отделить еще трудней за счет очень плотного взаимодействия между ними.

Главные причины компрессии дурального мешка

Взаимосвязь между позвоночником и дуральным мешком такая, что если б мы могли сделать отдельный снимок хребта и отдельно мешка, то получили б одинаковое изображение. Каждое отклонение в позвоночном столбе отражается на твердой оболочке спинного мозга. Самыми распространенными причинами деформаций считаются межпозвоночные грыжи и дегенеративные изменения, связанные с остеохондрозом. Эта патология постепенно разрушает структуры позвонков и хребта, создавая деформации.

Развитие болезни начинается с периодических болей в спине, на которые обычно не обращают внимания. Но со временем она прогрессирует, поражая все больше костных фрагментов. Впоследствии возникают межпозвонковые грыжи и смещение позвонков. За счет этих изменений дуральный мешок сдавливается. Все это сопровождается сильными болями и, конечно, необходимостью в серьезном лечении. Поэтому крайне важно не игнорировать периодично возникающие боли в спине.

Главными причинами возникновения остеохондроза принято считать:

- сидячий образ жизни;

- неправильное питание;

- малоподвижный способ жизни;

- избыточный вес;

- стрессы;

- злоупотребление табаком;

- чрезмерную нагрузку при занятиях спортом;

- привычку носить тесную обувь на каблуке;

- сколиотическую осанку.

Клиническая картина при деформации спинномозгового канала

Симптоматика межпозвоночной грыжи, вызванной остеохондрозом и повлекшей за собой деформацию дурального мешка, отличается в зависимости от места образования. В разных отделах позвоночника она проявляется с небольшим отличием. Но есть нечто общее, что объединяет симптомы, и может помочь в диагностике – это болевой синдром. Во всех отделах хребта наличие грыжи сопровождается сильной болью.

При патологии в шейном отделе боль отдает в руку или голову. Дополнительно наблюдается головокружение, тошнота, «мушки» перед глазами, шум в ушах.

Если поражение в грудном отделе, боль в груди или спине часто воспринимается человеком, как сердечная. А если в поясничном отделе, то к болям в пояснице часто добавляется покалывание и онемение пальцев ног. При нагрузке боль усиливается.

Характерные особенности

Как выше уже было сказано, дуральный мешок — это твердый цилиндрический футляр спинного мозга. Может ли его деформация вызвать боль у человека? Да, может. Потому что любое, даже незначительное отклонение в строении ДМ вызывает изменение соседних тканей. Это и вызывает болезненные ощущения.

Любая компрессия автоматически нарушает иннервацию позвонков и тканей. Наиболее распространенными недугами такого типа являются остеохондроз и грыжа межпозвонкового диска.

Виды грыж межпозвоночного диска

Выделяют такие виды межпозвонковых грыж: секвестрированные (в которых грыжа фактично отделена от диска и находится в ликворе), и несеквестрированные (связь с диском сохранена).

По местоположению грыжи разделяют на:

- медиальные (выпячивание внутрь позвоночного канала);

- вентральные (в брюшную полость);

- парамедиальные (очень серьезное смещение внутрь канала);

- медиолатеральная (в боковое пространство);

- форамиальная, (в месте выхода нервного корешка из позвонкового канала) очень болезненная;

- экстрафорамиальная (за пределами межпозвонкового канала).

Что интересно, боль в спине человек ощущает благодаря коре головного мозга, куда информация приходить по нейронам. Спинной мозг рецепторов, которые отвечают за болевые ощущения, не имеет.

Связь межпозвонковой грыжи с дуральным мешком

Если на позвоночный столб посмотреть под другим углом, то можно представить последовательность соединенных между собой деталей с отверстием посередине. Дуральный мешок — это чехол, проходящий по этим отверстиям и содержащий в себе спинной мозг. В нижней части столба позвоночный нерв параллельно идет с ДМ и любая деформация мешка отражается на иннервации поясницы.

Если длительное время игнорировать боли в спине, то существует риск усугубить грыжу и даже стать инвалидом. Вначале проявится утрата чувствительности, а потом реален паралич. Поэтому нельзя игнорировать даже редкие боли в спине или шее. А если они сопровождаются тошнотой, онемением конечностей, подволакиванием ног или другими симптомами, существенно ухудшающими качество жизни, необходима срочная медицинская помощь.

Методики диагностики

Для диагностики деструктивного изменения дурального мешка хребта принято использовать три методики.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ).

- Компьютерная томография (КТ).

- Ультразвуковая диагностика (УЗИ).

Принцип работы КТ состоит в компьютерном анализе рентгенологических снимков пораженной части тела с помощью программы. Методика проигрывает МРТ в точности исследования разных деформаций ДМ. Используется реже. Преимуществом этого способа является оперативность в получении результата, низкая доза облучения. И если МРТ чувствительно к случайному изменению тела пациента во время обследования, то КТ в этом плане выигрывает.

МРТ дает возможность провести более точную диагностику, чем КТ. Дополнительным преимуществом магнитно-резонансной томографии является возможность исследовать фиброзные ткани, сосуды и нервы. Методика абсолютно безвредная – единственное неудобство состоит в необходимости сохранять неподвижность тела при томографии. Принцип работы основан на том, что томограф считывает колебание энергии в теле и передает сигнал на компьютер. А далее с помощью специальных программ сигнал превращается в изображение.

Результаты дают возможность узнать в каком месте повреждение, состояние спинномозгового канала, наличие воспаления. При МРТ обследуют такие уровни в позвоночнике:

- шейный отдел (позвонки С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-С7);

- грудной отдел (Т4-Т5, T5-Т6, T6-Т7, T7-Т8, T8-Т9, T9-Т10);

- поясничный отдел и крестец (L1-2, L2-3, L3-4, L4-5).

Ультразвуковое исследование проигрывает в точности МРТ и КТ. Для обследования вначале нужно обратиться к неврологу. Он после осмотра выписывает направление на диагностику.

Лечение болезни

Если у человека регулярно болит спина и он страдает от многочисленных симптомов, указывающих на деформацию дурального мешка, ему нужно срочно обратиться к неврологу. После получения результатов всех обследований больному назначается лечение.

В комплекс лечения входят следующие компоненты.

- Прием препаратов. Медикаменты устраняют болевые ощущения, способствуют устранению отеков, останавливают воспалительные процессы. Для обезболивания принимают «Диклофенак», «Ибупрофен», «Нимесулид» или другой назначенный врачом препарат. В некоторых случаях прием совмещают с препаратами, снижающими тонус скелетной мускулатуры. Период приема лекарств определяет врач – обычно 5-10 дней.

- Физиотерапия. Для ускорения процесса выздоровления больному могут быть предписаны электрофорез с анестезией, магнитотерапия, иглорефлексотерапия и пр. Проводимые процедуры ослабляют симптоматику, что благотворно влияет на течение болезни, и психологическое состояние.

- Лечебный массаж. Цель проводимого курса массажа — восстановить нормальный тонус мышц за счет снятия напряжения в пораженных местах. При этом восстанавливается полноценное движение крови, лимфы в организме, что однозначно способствует скорейшему выздоровлению.

- Мануальная терапия. В части случаев необходима помощь мануального терапевта. Методика состоит в ручном воздействии на позвоночник, благодаря чему искривленные или деформированные участки устанавливаются в природно правильное положение. При корректно проведенной процедуре больной чувствует существенное облегчение. Дополнительным бонусом будет восстановление полноценного движения жидкостей организма (крови, лимфы, межклеточной) в ранее заблокированных частях тела.

- Лечебная физкультура. С помощью ЛФК можно укрепить мышцы, способствовать восстановлению кровотока в организме, улучшить подвижность позвоночника. Главное не переборщить с нагрузкой.

- Хирургическое вмешательство. Нужно оговорить, что операция показана далеко не всем, страдающим от грыжи или других повреждений твердой оболочки спинного мозга. Тем более, что часто возможны рецидивы и усложнения. Для операции должны быть прямые показания. К ним относятся: паралич или парез сфинктера прямой кишки или мочевого пузыря, корешковая боль с секвестрацией и выпиранием грыжи более 7 мм. Все остальные случаи не требуют неотложной операции. При осложнениях и воспалительных процессах после операции назначают курс антибиотиков. Показания или противопоказания определяет лечащий врач.

- Вытягивание позвоночника. Цель данной процедуры – механически растянуть позвоночник для освобождения зажатых нервных окончаний, вправления межпозвоночных грыж. Бывает вертикальное и горизонтальное вытягивание. Также разделяют на сухое и подводное. Наилучший эффект дает подводное горизонтальное вытягивание за счет более глубокой релаксации мышц. Сухое выполняют с помощью грузов или специальных агрегатов. Например, профилактора Евминова. Самостоятельно эту процедуру делать запрещено, потому, что есть большой риск навредить. Возможны микроразрывы мышечной ткани, усугубление выпирания грыжи, расхождение позвонков свыше меры.

Как видно, способов помочь больному с деформацией твердой оболочки существует немало. К каждому есть и противопоказания, и «побочки». Поэтому категорически запрещено заниматься самодиагностикой и самолечением, и при наличии признаков патологий локомоторной системы нужно обращаться к специалисту. Чем быстрей, тем лучше.

Процедуры и лечение назначает лечащий врач, основывая свое решение на результатах обследований и анализов, а также индивидуальных особенностей организма. Учитывая сложность недуга, практически все случаи требуют отдельного, индивидуального рассмотрения.

Народная медицина

При патологиях, в ходе развития которых нарушается структура твердой оболочки, иногда используют народные средства. Сразу нужно оговорить, что основная цель лечения — максимально возможное устранение деформации. И для этой цели народные средства выступают только дополнительным ресурсом. К сожалению, использование ванн, мазей, отваров не устранит грыжу.

Источник