- Соматические дисфункции региона шеи у детей первого полугодия жизни: клинические проявления и результаты остеопатической коррекции

- Полный текст:

- Аннотация

- Ключевые слова

- Об авторах

- Список литературы

- Для цитирования:

- For citation:

- Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС)

- Что такое ППЦНС?

- Каковы причины и факторы риска ППЦНС?

- Какие бывают разновидности синдромов ППЦНС?

- Какие симптомы и диагностические критерии у ППЦНС?

- Как лечат ППЦНС?

- В чем опасность и последствия ППЦНС?

Соматические дисфункции региона шеи у детей первого полугодия жизни: клинические проявления и результаты остеопатической коррекции

Полный текст:

Аннотация

Введение. В настоящее время недостаточно внимания уделяется диагностике и лечению мягкотканых повреждений шейного отдела позвоночника у новорожденных. Клиническая картина данной патологии скудна и маскируется симптомами ишемического поражения ЦНС, поэтому ей не придается должного значения и не проводится своевременное лечение. Недостаточно обоснована эффективность остеопатии в диагностике и коррекции соматических дисфункций при данной натальной патологии.

Цель исследования — изучение влияния остеопатической коррекции соматической дисфункций региона шеи на отклонения в неврологическом статусе у детей первого полугодия жизни.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие дети 1–6 мес, которые были разделены на основную и контрольную группы по 20 человек в каждой. Дети контрольной группы получали традиционное лечение у невролога, а основной — в сочетании с остеопатическим воздействием. У всех детей оценивали динамику неврологических синдромов и степень выраженности соматической дисфункции (СД) региона шеи.

Результаты. При анализе результатов лечения получено статистически значимое снижение общего числа неврологических синдромов, снижение степени выраженности СД региона шеи, а также статистически значимая положительная динамика по таким признакам, как нарушение положения головы, позы тела, задержка моторного развития и синдром нервно-рефлекторной возбудимости у детей основной группы к концу срока наблюдения.

Заключение. Результаты исследования доказывают эффективность методов остеопатии, что позволяет рекомендовать их включение в схемы лечения детей с неврологическими нарушениями.

Ключевые слова

Об авторах

193231, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 7/3

350901, Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 76/3

191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9

191024, Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 1А

канд. мед. наук, доцент

Список литературы

1. Кравченко Е. Н. Родовая травма: акушерские и перинатальные аспекты. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009; 226 с. Kravchenko E. N. Rodovaja travma: akusherskie i perinatal′nye aspekty [Birth injury: obstetric and perinatal aspects]. M.: GJeOTAR-Media; 2009; 226 p.

2. Ратнер А. Ю. Неврология новорожденных: Острый период и поздние осложнения. 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 2005; 368 c. Ratner A. Ju. Nevrologija novorozhdennyh: Ostryj period i pozdnie oslozhnenija. 2-e izd. [Neurology of newborns: Acute period and late complications. 2nd ed.]. M.: BINOM. Laboratorija znanij; 2005; 368 p.

3. Пальчик А. Б., Шабалов Н. П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. 4-е изд. М.: МЕДпрессинформ; 2013; 288 с. Pal′chik A. B., Shabalov N. P. Gipoksicheski-ishemicheskaja jencefalopatija novorozhdennyh. 4-e izd. [Hypoxic-ischemic encephalopathy of the newborn. 4th ed.] M.: MEDpress-inform; 2013; 288 p.

4. Молодецких А. В. Родовая травма шейного отдела позвоночника в этиопатогенезе психических расстройств. Мануальная терапия 2011; 3 (43): 87–92. Molodetskykh A. V. Birth trauma of the cervical spine in the etiopathogenesis of mental disorders. Manual′naja terapija 2011; 3 (43): 87–92.

5. Сиротюк А. Л. Родовая травма как причина дезадаптационных механизмов в детской популяции. Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики 2006; 1 (34): 112–116. Sirotjuk A. L. Birth injury as a cause of maladaptive mechanisms in the pediatric population. Human Factors: Problems of Psychology and Ergonomics 2006; 1 (34): 112–116.

6. Копцева А. В., Мурга В. В., Кузнецова Л. В., Сидоров Г. А., Костюкова Т. Л., Близнецова Е. А., Баранова О. В. К вопросу о мягкотканой травме шейного отдела позвоночника у новорожденных. Нейрохирургия и неврология детского возраста 2015; 4 (46): 35–42. Koptseva A. V., Murga V. V., Kuznetsova L. V., Sidorov G. A., Kostyukova T. L., Bliznet so va E. A., Baranova Q. V. To the question of injury to the cervical spine in infants. Pediatric Neurosurgery and Neurology research journal 2015; 4 (46): 35–42.

7. Ратнер А. Ю. Поздние осложнения родовых повреждений нервной системы. Казань: Изд-во Казан. ун-та; 1990; 307 c. Ratner A. Ju. Pozdnie oslozhnenija rodovyh povrezhdenij nervnoj sistemy [Late complications of birth damage to the nervous system]. Kazan′: Izd-vo Kazan. un-ta; 1990; 307 c.

8. Рамих Э. A. Повреждения верхнего шейного отдела позвоночника: диагностика, классификации, особенности лечения. Хирургия позвоночника 2005; 1: 25–44. Ramikh E. A. Upper cervical spine injuries: diagnostics, classifi cations and treatment peculiarities. Journal of spine surgery 2005; 1: 25–44.

9. Аксенова А. М., Аксенова Н. И. Применение глубокого рефлекторно-мышечного массажа новорожденным с перинатальной патологией в условиях роддома. Лечебная физкультура и спортивная медицина 2012; 1 (97): 11–15. Aksionova А. М., Aksionova N. I. Application of deep refl ectory muscle massage of newborns with perinatal pathology in terms of a maternity hospital. Physical therapy and sports medicine 2012; 1 (97): 11–15.

10. Аксенова А. М., Балакирева Е. А., Сереженко Н. П. Сравнительная характеристика влияния глубокого мышечного массажа и инстенона на организм детей с перинатальной патологией нервной системы. ЛФК и массаж 2004; 5: 11–14. Aksenova A. M., Balakireva E. A., Serezhenko N. P. Comparative characteristics of the effect of deep muscle massage and instenon on the body of children with perinatal pathology of the nervous system. LFK i massazh 2004; 5: 11–14.

11. Скоробогач М. И. Особенности диагностики и лечения последствий родовой травмы шейного отдела позвоночника у детей (клинико-анатомическое, экспериментальное и нейрофизиологическое исследования): Диссертация. М.: ММА им. И. М. Сеченова; 2006. Skorobogach M. I. Features of diagnosis and treatment of the effects of birth trauma of the cervical spine in children (clinical, anatomical, experimental and neurophysiological studies): Dissertation. M.: MMA im. I. M. Sechenova; 2006.

12. Егорова И. А., Кузнецова Е. Л. Остеопатия в акушерстве и педиатрии. СПб.: Издательский дом СПбМАПО; 2008; 186. Egorova I. A., Kuznecova E. L. Osteopatija v akusherstve i pediatrii [Osteopathy in obstetrics and pediatrics]. SPb.: Izdatel′skij dom SPbMAPO; 2008; 186.

13. Кузьмина Ю. О., Гореликова Е. А., Гусина Е. Н. Оценка эффективности остеопатической коррекции у детей 3–9 мес с задержкой моторного развития на фоне перинатального поражения нервной системы. Российский остеопатический журнал 2016; 3–4 (34–35): 59–68. Kuzmina Y. O., Gorelikova Е. A., Gusina Е. N. Evaluation of the effectiveness of osteopathic correction of 3–9 month old babies presenting delayed motor development on the background of the perinatal damage of the nervous system. Russian osteopathic journal 2016; 3–4 (34–35): 59–68.

14. Журба Л. Т., Мастюкова Е. М. Нарушения психомоторного развития детей первого года жизни. М.: Медицина; 1981; 271 с. Zhurba L. T., Mastjukova E. M. Narushenija psihomotornogo razvitija detej pervogo goda zhizni [Disturbances of psychomotor development of children of the fi rst year of life]. M.: Medicina; 1981; 271 p.

15. Аптекарь И. А., Егорова И. А., Кузьмина Ю. О., Мохова Е. С., Трегубова Е. С. Остеопатическая диагностика соматических дисфункций в педиатрии: Клинические рекомендации. СПб.: Невский ракурс; 2015; 60 с. Aptekar′ I. A., Egorova I. A., Kuzmina Ju. O., Mokhova E. S., Tregubova E. S. Osteopaticheskaja diagnostika somaticheskih disfunkcij v pediatrii: Klinicheskie rekomendacii [Osteopathic diagnosis of somatic dysfunctions in pediatrics: Clinical recommendations]. St. Petersburg: Nevskijrakurs; 2015; 60 p.

Для цитирования:

Строганова Е.В., Шадрин О.Н., Кузьмина Ю.О. Соматические дисфункции региона шеи у детей первого полугодия жизни: клинические проявления и результаты остеопатической коррекции. Российский остеопатический журнал. 2018;(3-4):33-41. https://doi.org/10.32885/2220-0975-2018-3-4-33-41

For citation:

Stroganova E.V., Shadrin O.N., Kuzmina Yu.O. Cervical somatic dysfunction in young infants: clinical manifestations and osteopathic correction results. Russian Osteopathic Journal. 2018;(3-4):33-41. (In Russ.) https://doi.org/10.32885/2220-0975-2018-3-4-33-41

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

Источник

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС)

Что такое ППЦНС?

Само словосочетание перинатальный период говорит о том, что перинатальное поражение ЦНС развивается у еще не родившегося или только появившегося на свет ребенка.

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС) — это не один, а несколько диагнозов, которые подразумевают нарушение функций работы в головном мозге новорожденного ребенка и могут привести к стойким неврологическим последствиям в более старшем возрасте (например, ДЦП, ЗПРР).

Весь перинатальный период условно делится на три этапа:

– с 28 недели и до момента родов длится антенательный период;

– сам процесс родов называется интранатальным периодом;

– неонатальный период это промежуток времени с момента рождения до 7 дня жизни включительно.

В современной медицине нет точного названия заболевания при поражении ЦНС плода, есть только сборное, его называют ППЦНС или же перинатальная энцефалопатия. Перинатальное поражение ЦНС у новорожденных, проявляется нарушениями в работе двигательного аппарата, нарушением речи и психики.

С развитием медицины, перестали данный диагноз употреблять для детей старше одного месяца. По истечении месяца врач должен поставить точный диагноз ребенку. Именно в этот период невролог с точностью определяет, насколько сильно повреждена нервная система. Назначает лечение и следит за тем, чтобы оно было подобрано правильно.

Каковы причины и факторы риска ППЦНС?

Причины, по которым может развиться перинатальное поражение центральной нервной системы достаточно разнообразны, среди самых популярных:

– соматическое заболевание матери, которое сопровождается хронической интоксикацией;

– наличие острых инфекционных заболеваний или хронических очагов инфекции, в то время когда будущая мать вынашивала ребенка;

– в случае, если у женщины нарушен процесс питания, или же она не созрела для беременности и родов;

– нарушение маточно-плачцентарного кровотока во время беременности;

– изменения в обмене веществ также влечет за собой расстройство нервной системы у будущего ребенка (повышение уровня биллирубина, неонатальная желтуха);

– в случае сильного токсикоза, как на ранней стадии, так и на поздней, или появление иных проблем с вынашиванием ребенка;

– окружающая среда выступает немаловажным фактором в развитии заболевания;

– появление патологии во время родов — это может быть слабая родовая деятельность, ускоренные роды;

– если ребенок рождается недоношенным, то и его организм не развит полностью, поэтому на данном фоне может появиться нарушение в работе ЦНС;

– наибольшему риску развития поражений ЦНС подвержены малыши, у которых присутствует наследственный фактор.

Все остальные причины возникновения ППЦНС ситуативные и в большей степени предугадать их появление просто нельзя.

Выделяют несколько путей развития перинатального поражения ЦНС у новорожденных детей в зависимости от причины и последующей симптоматики, анализ которых позволяет поставить первоначальный диагноз:

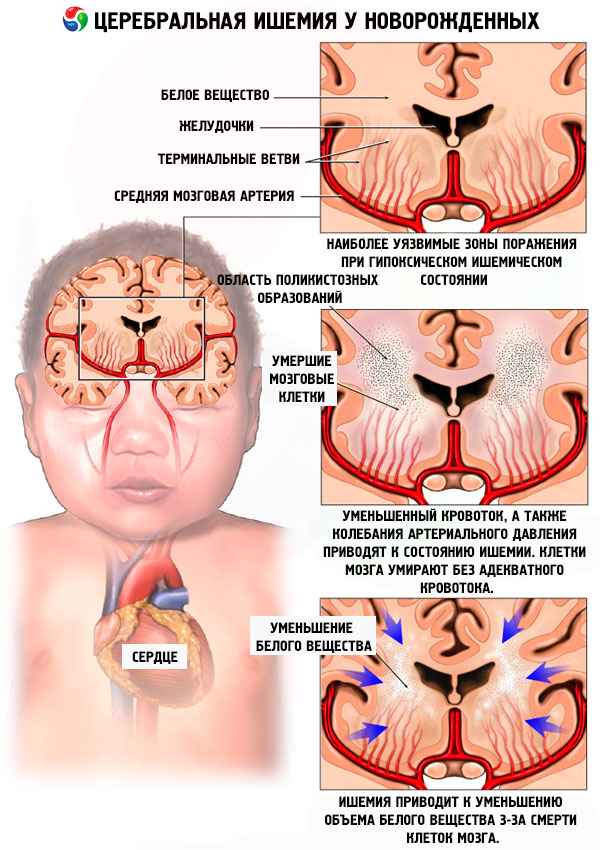

– Если четко зафиксирован недостаток кислорода, во время нахождения малыша внутри организма матери (гипоксия), то диагностируют гипоксическое поражение ЦНС.

– Во время родов у младенца может быть повреждена тканевая структура (это может быть как головной мозг, так и спинной). В этом случае, уже идет речь о травматическом поражении ЦНС, в результате чего появляются изменения в работе головного мозга.

– В случае нарушения обмена веществ могут появиться метаболические и токсико-метаболические поражения. Это может быть связано с употреблением во время беременности алкоголя, лекарственных препаратов, никотина.

– Изменения в ЦНС при наличии инфекционных заболеваний перинатального периода.

Какие бывают разновидности синдромов ППЦНС?

ППЦНС условно делится на несколько периодов, в зависимости от того, на какой стадии было выявлено нарушение и как оно проявилось.

– Острый период длится от 7 до 10 дней, крайне редко, но он может растянуться и до месяца.

– Период, в которым происходит восстановление (восстановительный период), может длиться до 6 мес. Если организм ребенка восстанавливается медленно, то данный период может занять до 2 лет.

Детские неврологи выделяют следующие разновидности перинатальных поражений ЦНС в зависимости от сопутствующих симптомов и синдромом:

– Нарушение мышечного тонуса. Этот синдром диагностируется согласно отклонениям от нормы в зависимости от возраста грудного ребенка. В начальный период времени жизни ребенка, достаточно сложно диагностировать данный синдром, так как помимо этого встречается физиологический гипертонус (физиологическая скованность мышц новорожденного).

– Синдром нервно-рефлекторной возбудимости — синдром, связанный с нарушением сна, дрожанием подбородка, вздрагиваниями ребенка на любой шорох или прикосновение. Данный синдром можно диагностировать только в том случае, когда будет исключены соматические заболевания новорожденного (например, кишечные колики). При осмотре такого ребенка невролог определяет повышение сухожильных рефлексов, а также усиление (оживление) автоматизмов новорожденного (рефлекс Моро).

– Синдром угнетения нервной системы. Такой синдром по своим характеристикам противоположен предыдущему. Его диагностируют у детей, которые в первые месяцы своей жизни не активны, они много спят, у них понижен тонус, они не могут удерживать голову, плохо цепляются своими ручками.

– Неблагоприятный прогноз для ребенка, если развился синдром внутричерепной гипертензии. Основными его признаками являются повышенная возбудимость и нервозность, при этом начинает набухать и уплотняться родничок. Появляются частые срыгивания. При осмотре невролог замечает избыточный рост окружности головы, возможно расхождение швов черепа, симптом Грефе (симптом «заходящего солнца»).

– Одним из наиболее опасных и тяжелых состояний при ППЦНС является судорожный синдром, именно он является одним из наиболее серьезных проявлений при перинатальном поражении ЦНС.

Кроме того, любая внимательная мама может заметить отклонения в состоянии здоровья у своего ребенка намного быстрее, чем врач невролог, хотя бы потому, что она наблюдает за ним круглосуточно и не один день.

В любом случае, малыш, живя первый год с любыми (даже минимальными, но не проходящими) отклонениями в состоянии здоровья требует неоднократных консультаций у специалистов медицинского центра, включение его в программу диспансеризации (т.е. пристального наблюдения неврологом и при необходимости — дополнительного обследования, такого как УЗИ головного мозга, электроэнцефалография, исследование крови для определения компенсаторного потенциала нервной системы и т.д.). На основании полученных заключений специалистами центра разрабатывается план развития такого ребенка, подбирается индивидуальная схема профилактических прививок, введения прикормов в рацион питания, а также проведения лечебных мероприятий при необходимости.

Какие симптомы и диагностические критерии у ППЦНС?

– Не каждая мама, которая не имеет медицинского образования, сможет на первый взгляд отличить и определить, что у ее ребенка перинатальное поражение ЦНС. Но, неврологи с точностью определяют заболевание по появлению симптомов, которые не свойственны другим нарушениям.

– при осмотре малыша может быть обнаружен гипертонус или гипотонус мышц;

– ребенок чрезмерно беспокоен, тревожен и возбужден;

– возникновение дрожания в области подбородка и конечностей (тремор);

– при осмотре с молоточком заметно нарушение рефлекторной сферы;

– появление неустойчивого стула;

– меняется частота сердечных сокращений; появление неровностей на коже ребенка.

Как правило, после года данные симптомы пропадают, но затем появляются с новой силой, поэтому запускать данную ситуацию просто нельзя. Одним из наиболее опасных проявлений и последствий ППЦНС при отсутствии реакции на симптоматику является приостановка развития психики ребенка. Не развивается речевой аппарат, наблюдается задержка развития моторики. Также одним из проявлений заболевания может стать церебрастенический синдром.

Как лечат ППЦНС?

Для восстановления основных функций ЦНС, а также для снижения проявления неврологических симптомов малышу назначаются целый комплекс лечебных препаратов. В лечении могут применяться, например, ноотропные препараты, которые смогут восстановить трофические процессы в работе головного мозга — пирацетам, церебролизин, кортексин, пантокальцин, солкосерил и многие другие. Для того чтобы простимулировать общую реактивность новорожденному ребенку проводят курс лечебного массажа, специальной гимнастики, а при необходимости комплекс физиотерапевтических процедур (напрмер, электрофорез и микротоки).

В случае, если родители обнаружили хотя бы один из признаков поражений ЦНС необходимо срочно обратиться к врачу. Не стоит забывать о том, что развитие каждого ребенка процесс индивидуальный. Такие индивидуальные особенности новорожденного ребенка в каждом конкретном случае играют немаловажную роль в процессе восстановления функций высшей нервной деятельности.

В чем опасность и последствия ППЦНС?

Среди специалистов бытует мнение о том, что в случае, если была поражена центральная нервная система плода, то полностью восстановлена она быть не может. Но неврологи-практики утверждают обратное. Они говорят о том, что если правильно и своевременно лечить заболевание, то можно добиться частичного или полного восстановления функций нервной системы. Но даже несмотря на такой оптимистический прогноз, если смотреть на все возможные заболевания ребенка, связанные с нервной системой, то к инвалидности приводит 50 % от их общего количества, при этом около 80 % от него отведено на перинатальное поражение центральной нервной системы.

Источник