«СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ»

Христос Спаситель пришёл на землю, принял здесь крестную смерть — и воскрес. Своей смертью Он попрал нашу смерть. В церковных песнопениях всегда звучат очень точные слова.

—Что значит — попрать? — спрашиваю протоиерея Георгия БРЕЕВА, настоятеля храма Пресвятой Богородицы в Крылатском.

—Вот представь: сражаются два борца, — объясняет батюшка. — Потом один другого повалит на землю — и ногами по нему пройдётся. Здесь не только победа, но и унижение: ни во что вменил. Это и называется попрать.

—Победить и сделать ничем?

—В конечном счёте, если есть жизнь, то смерти — нет. На Пасху в храмах читается Евангелие от Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (1. 5). Свет и тьма — вещи взаимоисключающие. Жизнь и смерть — тоже.

Пасха являет нам образ Победителя смерти, а там, где есть победа, присутствует низложение врага. Этот враг гордо себя держал.

—И уверенно.

—Смотри, как интересно сказано у апостола Павла: до пришествия в мир Христа Спасителя всё человечество находилось в рабстве страха перед смертью (см. Евр. 2. 15). Страх доходил до рабства — полного отсутствия свободы. Человеку оставалось только механически выполнять какие-то свои обязанности.

Страх действует подсознательно: все умирают вокруг — и мне грозит смерть. Это понимание духовно и морально обессиливало мыслящих людей, отнимало вдохновение. Была даже такая поговорка у язычников: «Едим, пьём, а завтра умрём». Смыслом жизни становились еда, питьё, наслаждения. А что завтра?

—Конец.

—Правда, некоторые древние философы понимали: бессмертие существует. Смысл жизни на земле заключается в нём. Но как убедиться в этом?

—Миру нужен был Спаситель.

—Евангелие рассказывает нам, как Господь предупреждал учеников, что должен пострадать.

—Евангелист Лука приводит Его слова: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится всё, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет» (18. 31-33).

—Воскресение Христово — не учение, а действие. Спаситель реально показывает Свою победу над смертью.

—Это ещё раз подтверждает, что слово и дело у Бога — одно и то же.

—Священное Писание ставит нас перед двумя кардинальными истинами: Христос Искупитель принял смерть за человеческий род и воскрес. Апостолов Он посылает проповедовать именно это. В победе воскресения Христова — вся сила, весь смысл Евангелия.

—Господь попрал смерть. Но люди и сейчас живут под её гнётом.

—Конечно! Наш мир смертен. В Библии изначально определён приговор Божий для человека: «прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие. 3. 19). Тело создано из праха — земли, и опять уходит в землю. А дух — к Богу. Но всё-таки люди теперь могут жить иначе.

—Получили свободу.

—Бог бессмертен: в Его Божественной природе не бывает и тени перемены.

—В отличие от нас.

—Свет Божества — неизъяснимый, необъятный, предвечный. Победа Спасителя в том, что из гроба восстало Его человеческое тело, которое Он принял от Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Воскресение Христа стало воскрешением человеческого рода. Господь — Источник жизни, новый Адам.

—Почему Его так называют?

—Наш праотец Адам, созданный из земли, породил поколения людей. А второй Адам — Христос даёт человечеству вечную жизнь: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт (телом — прим.), оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» (Ин. 11. 25-26).

Апостол Павел прекрасно объяснил слова Христа Спасителя: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно» (Ин. 12. 24). Оно не даст нового урожая, новой жизни. Христос, подобно зерну, принял смерть на Кресте — и от Него произошёл избыток жизни. Отныне человек восстанавливается через Спасителя.

—Заново творится?

—Телесная смерть людей на земле не отменена. Но тот, кто живёт в вере, убеждается: жизнь жительствует, не подлежит уничтожению — и мы уже причастны ей.

Но у святых отцов есть слова о второй смерти.

—Что это?

—Смерть духовная. Господь прямо говорит: «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10. 28).

Из Евангелия мы знаем: одни люди получают воскресение жизни, другие — воскресение осуждения (Ин. 5. 29). В конце времён воскреснут все и облекутся телом, но праведники получат жизнь вечную, а не раскаявшиеся грешники ещё будут давать отчёт за сделанное на земле.

—Кстати, многие сомневаются именно в своём воскресении с телом.

—Помнишь у Верещагина картину «Апофеоз войны»? На ней изображена гора черепов, костей. Что-то похожее видел пророк Иезекииль. Бог привёл его в пустыню, где лежали сухие кости и сказал: «Сын человеческий! Оживут ли кости сии?»

—Как тут ответить?

—И пророк удивился: «Господи Боже! Ты знаешь это». И сказал ему Бог: «Изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне! Так говорит Господь костям сим: «Вот, Я введу дух в вас, и оживёте…» А дальше пророк свидетельствует: «Я изрёк пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху…». «…и вошел в них дух — и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище».

Вот как масштабно, величественно показано воскресение людей! Бог обещает: «Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших…» (см. 37. 3-12).

—Захватывающее зрелище!

—Великое! Миллионы, миллиарды людей встают из праха. Нам такое — не представить, но это произойдёт. За шесть веков до Рождества Христова Бог показывает пророку всеобщее восстание рода человеческого!

Конечно, после воскресения наше тело станет иным.

—Похожим на тело воскресшего Господа?

—Да, по образу Христа Спасителя. Природа Его выше природы нашего мира. Его тело составляло чудо единства Бога и человека. Господь проходил через затворённые двери, преломлял хлеб — и становился невидим (Лк. 24. 31, 36).

—Но так было и до воскресения Христа.

—Да, Он ходил по водам, воскрешал мёртвых. Даже те, кто прикасался к Его одежде, исцелялись. Но тогда Господь скрывал Своё Божество. В скромности, совершенной уничижённости является людям Христос — только бы дать нам ведение, понимание, знание о вере. Чтобы она не шокировала, не сожгла человека.

—Во всём Спаситель нас милует.

—Петру, который хотел защитить Господа от воинов в Гефсиманском саду, Он говорит: «Оставь! Взявший меч, от меча погибнет. Разве Я не могу умолить Отца – и Он защитит Меня от всего, что может Мне угрожать, пошлёт легионы Ангелов» (см. Мф. 26. 51-54). А что может угрожать Богу?

—Ничего.

—И Пилату Господь объясняет: ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше (см. Ин. 19. 11). Спаситель стоял перед земным правителем как преступник, Ему сейчас объявят приговор, предадут страданиям. Но это воля Небесного Отца, которую Он принял, ради исполнения которой пришёл в этот мир.

«Поистине Он был Сын Божий», — сказал сотник, стоявший у Креста. Он же видел: люди не умирают так — спокойно, с молитвой, без агонии. Это Бог.

—И распятый разбойник почувствовал Праведника рядом (см. Лк. 23. 47, 40-41).

—У Креста Господня происходили удивительные явления: камни распались, померкло солнце, многие святые восстали из гробов и вошли в Иерусалим. Люди их видели (см. Мф. 27. 51-54). Это свидетельства Божественной славы Спасителя. Она никогда не отнималась от Христа, но Господь скрывал её, а воскресением — открыл. Опять же настолько, насколько человек может принять.

—Апостолы признавали воскресение Христа с большим трудом.

—Да, осваивались с ним постепенно: сначала осознавали первую весть.

—От жён-мироносиц?

—Потом видели: вот в Гробе Господнем лежит плащаница и сударь — платок, которым закрывали голову Христа. С Его тела их невозможно было бы снять, пелены разорвались бы. А тут — свёрнутые, чистенькие.

Наконец, Сам воскресший Спаситель явился ученикам. И они ужаснулись.

—Не узнали своего Учителя, поправшего смерть.

—Оправдав род человеческий, омыв его Своей Кровью, возвысив Крестом и Святым Воскресением, Спаситель открыл нам величайшее торжество вечной жизни. Вера в это преображает человека, а неверие — обедняет.

—Митрополит Антоний Сурожский писал, что люди способны пережить опыт воскресения. Своего?

—Думаю, владыка имел в виду и воскресение Христово, и воскресение человека. Священное Писание пробуждает в нас такую возможность. В отрочестве будущий митрополит был атеистом. Однажды он начал читать Евангелие и почувствовал: Христос стоит рядом. Что это было? Конечно, опыт, что Спаситель воскрес.

Когда-то молодому человеку по имени Савл явился воскресший Христос.

—И Савл превратился в апостола Павла.

—Вот и Андрей Блум стал потом митрополитом Антонием Сурожским. Всю жизнь свидетельствовал о Боге — и его опыт близок современному человеку. Владыка Антоний не строил научных теорий, хотя для них у него был богатый материал. Он говорил в ту меру, в которую Бог открыл ему Себя.

—От личного опыта?

—И другого человека часто трогает этот опыт. Скромный, созвучный духу Евангельского благовестия, тому, как поступает Христос.

Богу присуща неизмеримая сила, но она нас не подавляет, не уничтожает, а только светит и желает нам преображения.

Беседовала Наталия ГОЛДОВСКАЯ

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Христос Воскресе!

Тропарь праздника Пасхи

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Текст:

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех живот даровав.

Перевод:

Христос воскрес из мертвых, победив смертью смерть и дав жизнь находящимся в гробах, т.е. мертвым.

Воскресе — воскрес, ожил; поправ — победив; сущим во гробех — находящимся в гробах, умершим людям; живот даровав — жизнь дав.

Главное песнопение Пасхальной службы, которое звучит практически постоянно. До Вознесения тропарь поётся вместо некоторых церковных песнопений («Видихом свет истинный», «Приидите, поклонимся» и т.д.), на утренних и вечерних молитвах читается вместо «Царю небесный».

Это радостный возглас, утверждение истины воскресения Христова, как пишет преподобный Ефрем Сирин: «Все горние и дольние поклоняются Тебе, Спаситель наш, потому что воскресением Своим избавил Ты нас от рабства греху» (прп. Ефрем Сирин, 33, 524).

Смерть Спасителя разрушила иную смерть: » Своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть, смерть греха и смерть плоти» (свт. Иоанн Златоуст, 44, 739).

Музыка:

Обиходный распев, исполняет хор Сретенского монастрыря:

Этот вариант тропаря был использован С. В. Рахманиновым в сюите для двух фортепиано, в номере «Светлый праздник». Исполняют Владимир Ашкенази и Андре Превин:

А. Д. Кастальский — тропарь Пасхи.

Композитор принадлежит к числу так называемой «Новомосковской школы» (конец 19 — начало 20 века) — время рассвета Русской духовной музыки, возвращения к древним распевам. Так, в тропаре Пасхи Кастальского использован и обработан киевский распев. Исполняет знаменитый коллектив под руководством Николая Матвеева хор московского храма Всех Скорбящих Радосте:

Источник

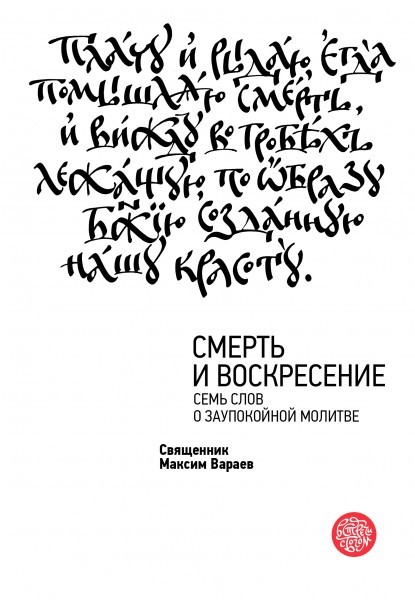

Смертью смерть поправ

21 ноября (четверг) в культурном центре «Покровские ворота» состоится презентация книги «Смерть и воскресение» священника Максима Вараева, в которой примет участие протоиерей Алексей Уминский. Человек, сотворенный Богом для вечной жизни, не может принять смерть. Возможно ли примириться с идеей смерти — главным страхом нашей жизни? Предлагаем фрагмент из книги, которая будет представлена на презентации 21 ноября.

Смертью смерть поправ

Господь Бог властен спасти нас от порабощения смерти любым путем, в Своих возможностях Бог ничем не ограничен. Но, как известно, во Христе смерть упраздняется не Божественным декретом свыше, но соработничеством человека и Бога. Бог должен был стать человеком, принять полноту человеческой природы, в том числе и саму человеческую волю, для того чтобы всецело исцелить Свое творение, вырвать его из власти времени и смерти и тем самым сделать человека подлинным наследником вечности.

Бог избирает путь последовательного самоумаления, благодаря чему, не нарушая нашей свободы, Он предлагает человеку разделить с Ним этот путь — путь, возводящий его из бездны богооставленности в полноту бытия. Христос стал первопроходцем, «первенцем из мертвых», тем, кого смерть и ад не смогли удержать. Господь прожил нашу жизнь, для того чтобы мы прожили вместе с Ним Его Жизнь, разделили с Ним Его путь, сораспялись Ему и воскресли с Ним, чтобы мы обрели заново Богом данную изначальную свободу от власти греха и тления.

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6: 3–4).

Это апостольское напутствие говорит нам о том, что именно сопричастность смерти Христовой есть главное условие нашего восстановления из мертвых и окончательного спасения. При этом нужно понимать, что Воскресение Христово означает для нас избавление не от самой смерти как факта нашей биографии, но от порабощения ею. Христос — это Тот, Кто предлагает принять Жизнь как дар, но ни к чему не принуждает, Тот, Кто ждет от нас взаимной жертвы любви, посылая испытания и подавая силу к преодолению невзгод. Здесь, на земле, мы призваны разделить со Христом распятие и крест, для того чтобы Он вывел нас из ограниченности нашего бытия, соделал нас «новой тварью» заново воссоздал нас для подлинной радости сопребывания с Собой. Жажда этого преображения, согласно первоначальному миропорядку, ярким образом выражена в тропарях по непорочным, которые поются за панихидой и при совершении обряда погребения православного христианина:

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим [1].

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим божественным почтый. Преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых. Но еже по подобию возведи древнею добротою возобразитеся [2].

Вне этого желания облечься в первоначальную красоту немыслима и подлинная любовь к ближнему, так как любовь — это то, что не принадлежит земле, она надмирна. Но райская красота, входя в этот мир, преломляется в красоту Креста Господня. Можно сказать, что образ распятого Христа присутствует в сердце каждого человека, даже ни разу не слышавшего о Нем. По образу Христа каждый из нас сотворен — этим и объясняются сама возможность зарождения любви в его сердце, поиск прекрасного, готовность к жертве самоотречения.

У каждого своя Голгофа, своя в том смысле, что у нас разные жизненные обстоятельства, и, возможно, единственное, что в конечном счете объединяет нас, — это наша смертность. А это означает, что у всех нас существует общий опыт сознательного, а по большей части интуитивного, противостояния смерти, и в этом опыте противостояния становится возможным и подлинное сострадание, и сопереживание друг другу, одной из форм этого сопереживания для нас и является заупокойная молитва. Возможно, самое страшное, что ждет нас на нашем жизненном пути, — это одиночество, предельным выражением которого становится сама смерть, ведь, как нам кажется, умираем мы все в одиночку. Единственное, что всерьез противостоит этой изоляции, — наше духовное соприсутствие сначала с умирающим, а потом, после того как смерть разделяет нас, — уже с усопшим близким человеком, когда возможность этого соприсутствия дана нам лишь в предстательстве и молитве. И поскольку Сам Христос разделяет с нами наше страдание и нашу смерть, то и христианин призван разделить со своим близким его страдание, быть с ним в его смерти. Но смерть для верующего — это путь к воскресению, путь к всецелому преображению человечества и всего мирозданья.

Существует еще одна черта заупокойного богослужения, о которой нужно сказать отдельно, это — молитвенное обращение к святым мученикам. Яркий пример тому — канон, который читается при совершении чина погребения, или, скажем, вот этот тропарь:

Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно мученицы молите, долгов разрешение нам даровати [3].

Долгое время слово «мученик», или, если более точно перевести соответствующее ему греческий термин, «свидетель», употреблялось в том смысле, в каком мы сегодня употребляем слово «святой». В эпоху гонений на раннюю Церковь святость воспринималась первыми христианами как свидетельство о Евангельской Правде своей жизнью и смертью. Готовность на смерть за Христа являлась неотъемлемым условием вхождения в Церковь, что, конечно же, сохраняется в христианстве и поныне, но во времена открытых гонений это переживалось наиболее остро.

Мученичество — это прямое подражание Христу в жертвенной любви. Церковь в заупокойном богослужении подчеркивает важность предстательства того, чьей добродетелью стала смерть. Поэтому мы просим у мучеников принять усопшего как равного в страданиях. Так как мученик — это тот, кто претерпел кончину Христа ради и обладает подлинным опытом смерти, поэтому и его молитвенное сопереживание и ходатайство имеет особый смысл. Заметим, что в определенном смысле каждый христианин является мучеником, или, вернее сказать, исповедником, то есть тем, кто претерпевает страдания за Христа, но не умирает напрямую от рук гонителей (что, в конечном счете, не имеет для нас решающего значения в почитании того или иного святого).

Дело в том, что Правда Божия и правда мира сего, который, как известно, во зле лежит (1 Ин. 5: 19), находятся в непримиримой конфронтации, и человек, живущий согласно Евангелию, не может не ощущать на себе гнет и давление со стороны окружающей его действительности. И если быть до конца последовательным, то, прожив жизнь со Христом, и кончину свою мы воспринимаем как смерть Христа ради. Более того, смерть ближнего своего мы так же воспринимаем, как то, что возлагается на жертвенный алтарь всеобщего воскресения. Передавая душу любимого нами человека в руки Божии, мы отрываем его от себя, жертвуем своей земной к нему привязанностью ради надежды на его спасение. Принимая смерть ближнего как случившийся факт, примиряясь со своим внутренним сопротивлением произошедшему, мы становимся соучастниками Великой Жертвы, соглашаемся встать на тот путь преодоления смерти, который избрал для нас Господь, попирая смертью смерть.

Как любой цикл молитв заканчивается славословием Матери Божьей, так и мы обратимся к Богородичной тематике, поскольку само обращение с просьбой об усопшем ближнем к Божьей Матери играет особую роль в заупокойной молитве Церкви. Объясняется это тем, что именно Приснодева Мария в Своем личном опыте богопознания во всей полноте восприняла плоды Искупления. И этот опыт стал для Нее опытом воскресения, опытом преодоления смерти. Нам известно, что тот, кто прошел этим путем, способен и другим помочь пройти им, поэтому в Церкви отводится столь важное место молитве за усопшего, обращенной к Матери Божьей. Свидетельство церковного Предания о телесном воскресении Пресвятой Богородицы, выраженное в первую очередь в богослужении праздника Успения, гласит: после смерти Приснодева Мария была похоронена апостолами в Гефсимании. Но спустя три дня апостол Фома, который не присутствовал при погребении, обрел гроб пустым, так как Приснодева воскресла подобно Тому, Кому Она дала жизнь, подобно воплотившемуся через Нее Сыну Божию. Вот замечательное поэтическое объяснение этого события, которое дает нам стихира на «Господи воззвах» Великой вечерни праздника Успения:

О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает: веселися, Гефсимание, Богородичен святый доме [4].

Подлинное понимание смысла смерти Пресвятой Богородицы, ее Успения демонстрирует нам один из главных систематизаторов православного богословия прп. Иоанн Дамаскин:

Ибо надлежало, чтобы это богоприличное жилище, неископанный источник воды прощения, невспаханная нива небесного хлеба, неорошенная лоза винограда бессмертия, вечно-зеленая и прекрасноплодная маслина милости Отчей не была заключена в пустотах земли. Но как святое и непорочное тело Господа, которое от Нее стало воипостасным Слову, на третий день воскресло от гроба, так и Матери надлежало быть отнятой у гроба и переселиться к Сыну. И как Он Сам снисшел к Ней, так и Ей подняться в большую и совершеннейшую скинию в самое небо. Надлежало, чтобы Та, Которая странноприимствовала Бога Слова в чреве Своем, Сама поселилась в Божественных скиниях Своего Сына; и как Господь сказал, что Ему должно быть в том, что принадлежит Отцу, так и Матери надлежало пребывать в чертогах Сына, в доме Господнем, во дворах Бога нашего, ибо если в Нем жилище всех радующихся, то где же может быть причина радости? Надлежало, чтобы Сохранивший в рождестве Ее девство нерушимым, соблюл и по смерти Ее тело нетленным [5].

Вне всякого сомнения, сострадание Той, Которая вместила в Себя Христа, играет первостепенную роль в любом нашем молитвенном обращении к Богу, но наиболее очевидным образом мы ощущаем это, когда проживаем острую боль утраты ближнего. Матерь Божия уже пережила то, что нам еще предстоит до конца пережить на той глубине, которая, возможно, недоступна нашему пониманию, и именно поэтому прошение об упокоении, обращенное ко Пресвятой Богородице, наполняет заупокойную молитву особым смыслом.

Закон веры, как известно, — это закон молитвы, но для нас не менее важно, что существует и обратная закономерность: закон молитвы — это закон веры, поэтому вне понимания смысла поминовения усопших, вне знания того вероучительного контекста, в котором это поминовение существует в Церкви, невозможна и сама полноценная молитва об упокоении христианина. Тема смерти и ее молитвенного преодоления поистине неисчерпаема. В подобного рода случаях неизбежно сталкиваешься с ограниченными возможностями человеческого языка, и вряд ли нам удалось охватить хотя бы самую малую долю тех смыслов, которые напрямую связаны с главными вопросами состоявшегося разговора. Но все же еще раз отметим эту двоякость смерти. Мы видим, с одной стороны, что смерть — следствие отпадения человека от Бога, с другой стороны, она — возможность соединения с Ним и с той полнотой человечества, которая явлена нам в образе Церкви. С одной стороны, она — трагедия, с другой, — ограничение в распространении греха, препятствие воцарению искаженного бытия.

Живший в многострадальном ХХ веке французский драматург и религиозный мыслитель Габриэль Марсель говорил об этой двоякости образа смерти следующим образом. Смерть есть, с одной стороны, упор, которым блокируется «поезд надежды», а с другой стороны, смерть — трамплин, отталкиваясь от которого этот поезд набирает свой разгон. В этой неоднозначности, как странно это бы не прозвучало, нам явлена премудрость Творца, Который непреодолимое зло способен обратить во благо. Господь имеет силу любви и глубину мудрости, достаточные для превращения жала смерти в орудие победы. От нас лишь требуется глубина доверия к Богу, чтобы принять даром то, что куплено ценою Крови Христовой, и в молитве разделить этот дар с тем, кто нам близок. Вероятно, в этом и состоит подлинная цель заупокойной молитвы Церкви. Аминь.

_______________________

[1] Благословен Ты, Господи, научи меня основаниям (законам) Твоим.

[2] Создавший меня в древности из небытия и почтивший образом Твоим Божественным, но за нарушение заповеди снова возвративший меня в землю, из которой я был взят, — возвысь меня сообразно Твоему подобию, чтобы мне облечься в первоначальную красоту.

[3] Святые мученики, проповедовавшие Агнца Божия и сами закланные, как овцы! Перейдя к жизни, не стареющей и вечной, молите Его усердно о даровании нам отпущения грехов.

[4] О дивное чудо! Источник Жизни во гроб полагается, и гроб становится лестницей на небо: веселись, Гефсимания, Богородицы святой дом.

[5] Преп. Иоанн Дамаскин. Второе похвальное слово на Успение Богоматери.

Источник