Скука — отдохновение души

Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. — М.: Русский Язык . Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровской . 1982 .

Смотреть что такое «Скука — отдохновение души» в других словарях:

Скука — Скука ♦ Ennui «Время есть то, что проходит, когда ничего не происходит». Не знаю, кто автор этой формулировки, но он дал совершенно точное определение скуки. Скука – трата времени, бессмысленным образом сведенного к самому себе, так, будто… … Философский словарь Спонвиля

СКУКА — жен. тягостное чувство, от косного, праздного, недеятельного состояния души; томление бездействия. Праздность скуку любит. Прогнать скуку, взяться за дело, либо за безделье. Скука смертная, бешеная. Удавлюсь от скуки. От скуки одуреешь. Со скуки… … Толковый словарь Даля

Скука смертная — (иноск.), отъ которой «удаваться (умереть) готовы». Не сиди сложа руки, такъ не будетъ и скуки. Ср. Удавлюсь отъ скуки! Ср. На меня находила смертная скука и, помню очень хорошо, скука неотразимая, неотвязчивая скука подступала къ сердцу и давила … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

скука смертная — (иноск.) от которой удавиться (умереть) готовы Не сиди сложа руки, так не будет и скуки. Ср. Удавлюсь от скуки! Ср. На меня находила смертная скука и, помню очень хорошо, скука неотразимая, неотвязчивая скука подступала к сердцу и давила меня в… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Скука — (ст.слав. – теснение в груди) – психическое состояние, характеризующееся тягостным чувством томления, подавленности, безразличия даже к тому, что раньше вызывало интерес. Это недеятельное пассивное состояние души, вызываемое, как правило, от… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца «из… … Большая биографическая энциклопедия

Пушкин Александр Сергеевич — (1799 1837) Российский поэт, писатель. Афоризмы, цитаты Пушкин Александр Сергеевич. Биография • Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный невозможно. • Злословие даже без доказательств оставляет поти вечные следы. • Критики… … Сводная энциклопедия афоризмов

Онегин, Евгений («Евгений Онегин») — Смотри также Родился на брегах Невы . Онегин помещик , заводов, вод, лесов, земель хозяин полный , роскоши дитя . Молод : к концу романа ему 26 годов . Умен . В детстве Евгений был резв и мил ; сперва madame за ним ходила , потом ее сменил… … Словарь литературных типов

Страсть (чувство) — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное … Википедия

Адуев, Александр Федорович («Обыкн. ист.») — Смотри также Единственный сын Анны Павловны, двадцатилетний юноша . Белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил . У него была мягкость линий лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке . Ему свойственны были кроткая… … Словарь литературных типов

Мережковский, Дмитрий Сергеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мережковский. Дмитрий Мережковский … Википедия

Источник

Пушкинская «Сцена из Фауста»: опыт духовного самоанализа

Сегодня, 8 июня (26 мая по старому стилю), мы отмечаем день рождения самого известного литературного гения России – Александра Сергеевича Пушкина. В статье Федора Гайды, посвященной пушкинской «Сцене из Фауста» (1825 г.), рассматривается удивительная точность, с которой Александр Сергеевич описал в этом своем произведении развитие греховной страсти.

Томление духа – состояние творческих людей. Но не каждому удается извлечь из него полезный опыт. Пушкин оказался в таком состоянии летом 1825 года. Император Александр Павлович благоволил отправить Александра Сергеевича в ссылку в деревню – однако никто из них не знал, насколько благотворной она окажется и для поэта, и для русской литературы в целом… В Михайловском наступило настоящее томление. Пушкин на короткое время вырывался из него благодаря местным знакомствам. В это время было написано знаменитое «Я помню чудное мгновенье…». Но мрачные мысли неизменно брали верх. В голове роились эпиграммы на царя. Из них родилась идея написания сатирической «Сцены из Фауста» – вариации на тему Гёте. Но сев писать, 26-летний поэт неожиданно написал «штуку сильнее, чем “Фауст” Гёте». И не про царя, а про себя…

Пушкинская сцена происходит на берегу моря. Ситуация типично романтическая: герой наедине со стихией. Герой-романтик всегда один, люди интересуют его лишь в связи с собственными переживаниями. Гораздо более его волнуют стихии, именно они доставляют сильные эмоции. Но море, как назло, совершенно спокойно. Внутри – так и положено после душевного порыва – рождается скука. Как неизбежный морской отлив.

«Скука» – весьма значимое понятие для пушкинской поэзии

«Скука» – слишком значимое понятие для пушкинской поэзии. Скука была состоянием «молодого повесы» Онегина, пока не умер его дядя «строгих правил». Но и потом она почему-то никуда не делась. Лечить ее можно лишь внешним допингом – или внутренним деланием. Первое – намного проще. К этому и обращается пушкинский Фауст. Точнее, он обращается напрямую к бесу. Сцена начинается с мольбы:

Услужливый бес, разумеется, не замедлил явиться. Но, как и положено в рамках специализации, к философу является бес философствующий. И поэтому он отвечает вопросом:

Что делать, Фауст?

Вопрос имеет характер риторический. Сам бес хорошо знает, что надо делать. Но Фауст не к тому обратился: никаких ответов он не получит. И теперь весь этот псевдодиалог будет построен на рассуждениях Фауста и ловушках, которые будут расставлены бесовской силой. Бес продолжает с напускной философичностью:

Таков вам положен предел,

Его ж никто не преступает.

Вся тварь разумная скучает.

Как потом окажется, сам бес отнюдь не скучает. Но его дела постоянно расходятся со словами. Косвенно упомянув о Творце, бес объясняет Фаусту основной принцип творения. Так делал и змей в Эдеме, искушая Еву. При этом бесовская «картина мира» вполне разумна и «объективна»:

Иной от лени, тот от дел;

Кто верит, кто утратил веру;

Тот насладиться не успел,

Тот насладился через меру,

И всяк зевает да живет…

В подтверждение перечисляются основные причины скуки. Они многообразны: это и уныние (лень), и печаль (утрата веры), и прочие грехи, связанные с наслаждениями или только тягой к ним («не успел»). Из всех смертных грехов здесь нет только тщеславия и гордости. Но позднее они обязательно появятся.

И всех вас гроб, зевая, ждет.

Зевота – символ не только скуки, но и смерти. «Зевает да живет» – смерть духа, предшествующая смерти тела

Зевота становится символом не только скуки, но и смерти. «Зевает да живет» – смерть духа, предшествующая смерти тела.

Рациональный ответ на человеческое терзание – лишь профанация ответа. Фауст начинает сначала, но сам найти выхода не может:

Сухая шутка!

Найди мне способ как-нибудь

Рассеяться.

Бес настаивает на том, что иного ответа нет. Скука и есть рассеяние:

Доволен будь

Ты доказательством рассудка.

В своем альбоме запиши:

Fastidium est quies – скука

Отдохновение души.

Тут бес слегка проговаривается, поскольку указание на «отдохновение души» может спровоцировать мысль о необходимости «работы души». Но Фауст к этому не готов и этого не ищет. А бес предпочитает вернуться к основной теме, которая сулит ему прибыток:

Я психолог… о вот наука.

Бес – психолог, специалист по душам. Далее он напоминает Фаусту о его разочаровании в искусстве, науке, политике («мирской чести»). Возникает тема тщеславия, но и оно не спасет от скуки. Может показаться, что Фауст говорит как аскет-ригорист:

Перестань,

Не растравляй мне язвы тайной.

В глубоком знанье жизни нет –

Я проклял знаний ложный свет,

А слава… луч ее случайный

Неуловим. Мирская честь

Бессмысленна, как сон…

Однако истинный аскет отрицает всё это ради духовной пользы. Здесь же – совсем иное… И тут Фауст наталкивается на последний аргумент:

Но есть

Прямое благо: сочетанье

Двух душ…

Выход найден?! Фауст предается сладкому воспоминанию о любви к Гретхен: о «сне чудесном», в котором он был действительно счастлив. Вот оно – долгожданное «отдохновение души»… Но речь идет только о собственном Я. В этих мечтах Гретхен выступает лишь как средство обретения счастья. Ее счастье Фауста совсем не интересует. Подлинного «сочетания двух душ» не происходит. И бес не упускает случая об этом напомнить:

Когда красавица твоя

Была в восторге, в упоенье,

Ты беспокойною душой

Уж погружался в размышленье

(А доказали мы с тобой,

Что размышленье – скуки семя).

И знаешь ли, философ мой,

Что думал ты в такое время,

Когда не думает никто?

Сказать ли?

Откуда бесу известен ход мыслей Фауста? Не от того ли, что он сам их нашептывал, заманивая героя в ловушку?

Ты думал: агнец мой послушный!

Как жадно я тебя желал!

Жертвенный агнец приносится собственному Я. Какая уж тут любовь?!

Жертвенный агнец приносится собственному Я. Какая уж тут любовь?! А далее бес напоминает Фаусту, к чему ведет такое «отдохновение»:

Как хитро в деве простодушной

Я грезы сердца возмущал! —

Любви невольной, бескорыстной

Невинно предалась она…

Что ж грудь моя теперь полна

Тоской и скукой ненавистной.

На жертву прихоти моей

Гляжу, упившись наслажденьем,

С неодолимым отвращеньем:

Так безрасчетный дуралей,

Вотще решась на злое дело,

Зарезав нищего в лесу,

Бранит ободранное тело; –

Так на продажную красу,

Насытясь ею торопливо,

Разврат косится боязливо…

Потом из этого всего

Одно ты вывел заключенье…

Отвращение, следующее за пресыщением, рождает гордость. Фауст приходит к мысли о том, что ему желательна смерть Гретхен. Он не желает видеть живое напоминание своих собственных пороков. Один этот намек выбивает почву из-под ног Фауста. Все карты биты. Гордость мгновенно переходит в отчаяние. Не дав бесу договорить, он кричит:

Сокройся, адское творенье!

Беги от взора моего!

Бес услужлив, но у него – свой интерес. И сам он никогда не скучает:

Изволь. Задай лишь мне задачу:

Без дела, знаешь, от тебя

Не смею отлучаться я –

Я даром времени не трачу.

Находясь в мрачном состоянии – удивительно ли, что в еще более мрачном, чем до начала беседы с бесом, – Фауст обращает внимание на «неожиданно» явившийся на морском горизонте предмет. Бес, как водится, разъясняет:

Корабль испанский трехмачтовый,

Пристать в Голландию готовый:

На нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата,

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: она

Недавно вам подарена.

Некогда лишь помыслив об убийстве Гретхен, теперь Фауст посылает беса «всё утопить». Дело сделано

Говорит ли он правду? Ранее он вел Фауста по его собственным воспоминаниям и был заинтересован в «объективности». Но и тогда «объективность» была окрашена в нужные бесу тона. А теперь? А теперь – тем более: три сотни грешников – не люди, они не более чем «мерзавцы», не достойные никакого снисхождения. Отчаяние Фауста переходит в финальную стадию. Тогда лишь помыслив об убийстве Гретхен, теперь он посылает беса «всё утопить». Дело сделано.

«Сцена из Фауста» показывает развитие греховной страсти. Жизнь порождает страсть, переходит в грех, следствием пресыщения становится тягостное «размышление» и «скука». Ситуация, если ее не преодолеть, будет развиваться по нарастающей, в конце концов приводя к гибели. Главный герой «Бесов» Достоевского – Николай Ставрогин – в результате полезет в петлю… А Петр Верховенский полезет в революцию, избавляющую мир от сотен и миллионов «мерзавцев».

Небольшое произведение Пушкина привело его к отрицанию романтизма как творческой идеологии и радикализма как идеологии политической. Реализм взял верх. Рождалась великая русская литература, в основе которой лежал глубокий духовный самоанализ.

Источник

. Скука — отдохновение души. Вы согласны с поэтом? И какой поэт это написал?

СЦЕНА ИЗ ФАУСТА. БЕРЕГ МОРЯ. ФАУСТ И МЕФИСТОФЕЛЬ

Ф а у с т

М е ф и с т о ф е л ь

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,

Его ж никто не преступает.

Вся тварь разумная скучает:

Иной от лени, тот от дел;

Кто верит, кто утратил веру;

Тот насладиться не успел,

Тот насладился через меру,

И всяк зевает да живет —

И всех вас гроб, зевая, ждет.

Зевай и ты.

Сухая шутка!

Найди мне способ как-нибудь

Рассеяться.

М е ф и с т о ф е л ь

Доволен будь

Ты доказательством рассудка.

В своем альбоме запиши:

Fastidium est quies — скука

Отдохновение души.

Я психолог.. . о, вот наука!. .

Скажи, когда ты не скучал?

Подумай, поищи. Тогда ли,

Как над Виргилием дремал,

А розги ум твой возбуждали?

Тогда ль, как розами венчал

Ты благосклонных дев веселья

И в буйстве шумном посвящал

Им пыл вечернего похмелья?

Тогда ль, как погрузился ты

В великодушные мечты,

В пучину темную науки?

Но, помнится, тогда со скуки,

Как арлекина, из огня

Ты вызвал наконец меня.

Я мелким бесом извивался,

Развеселить тебя старался,

Возил и к ведьмам и к духам,

И что же? всё по пустякам.

Желал ты славы — и добился,

Хотел влюбиться — и влюбился.

Ты с жизни взял возможну дань,

А был ли счастлив?

Пушкин вообще гениален и не согласится с ним нельзя. Действительно, когда вроде бы всего добился наступает такая скука, что ничего не радует. Видимо чтобы победить скуку надо всего лишь научиться радоваться

Источник

Пушкинская “Сцена из Фауста”: опыт духовного самоанализа

Сегодня, 8 июня (26 мая по старому стилю), мы отмечаем день рождения самого известного литературного гения России – Александра Сергеевича Пушкина. В статье Федора Гайды, посвященной пушкинской «Сцене из Фауста» (1825г.), рассматривается удивительная точность, с которой Александр Сергеевич описал в этом своем произведении развитие греховной страсти.

Томление духа – состояние творческих людей. Но не каждому удается извлечь из него полезный опыт. Пушкин оказался в таком состоянии летом 1825 года. Император Александр Павлович благоволил отправить Александра Сергеевича в ссылку в деревню – однако никто из них не знал, насколько благотворной она окажется и для поэта, и для русской литературы в целом…

В Михайловском наступило настоящее томление. Пушкин на короткое время вырывался из него благодаря местным знакомствам. В это время было написано знаменитое «Я помню чудное мгновенье…».

Но мрачные мысли неизменно брали верх. В голове роились эпиграммы на царя. Из них родилась идея написания сатирической «Сцены из Фауста» – вариации на тему Гёте. Но сев писать, 26-летний поэт неожиданно написал «штуку сильнее, чем “Фауст” Гёте». И не про царя, а про себя…

Пушкинская сцена происходит на берегу моря. Ситуация типично романтическая: герой наедине со стихией. Герой-романтик всегда один, люди интересуют его лишь в связи с собственными переживаниями. Гораздо более его волнуют стихии, именно они доставляют сильные эмоции. Но море, как назло, совершенно спокойно. Внутри – так и положено после душевного порыва – рождается скука. Как неизбежный морской отлив.

«Скука» – весьма значимое понятие для пушкинской поэзии

«Скука» – слишком значимое понятие для пушкинской поэзии. Скука была состоянием «молодого повесы» Онегина, пока не умер его дядя «строгих правил». Но и потом она почему-то никуда не делась. Лечить ее можно лишь внешним допингом – или внутренним деланием. Первое – намного проще. К этому и обращается пушкинский Фауст. Точнее, он обращается напрямую к бесу. Сцена начинается с мольбы:

Мне скучно, бес.

Услужливый бес, разумеется, не замедлил явиться. Но, как и положено в рамках специализации, к философу является бес философствующий. И поэтому он отвечает вопросом:

Что делать, Фауст?

Вопрос имеет характер риторический. Сам бес хорошо знает, что надо делать. Но Фауст не к тому обратился: никаких ответов он не получит. И теперь весь этот псевдодиалог будет построен на рассуждениях Фауста и ловушках, которые будут расставлены бесовской силой. Бес продолжает с напускной философичностью:

Таков вам положен предел,

Его ж никто не преступает.

Вся тварь разумная скучает.

Как потом окажется, сам бес отнюдь не скучает. Но его дела постоянно расходятся со словами. Косвенно упомянув о Творце, бес объясняет Фаусту основной принцип творения. Так делал и змей в Эдеме, искушая Еву. При этом бесовская «картина мира» вполне разумна и «объективна»:

Иной от лени, тот от дел;

Кто верит, кто утратил веру;

Тот насладиться не успел,

Тот насладился через меру,

И всяк зевает да живет…

В подтверждение перечисляются основные причины скуки. Они многообразны: это и уныние (лень), и печаль (утрата веры), и прочие грехи, связанные с наслаждениями или только тягой к ним («не успел»). Из всех смертных грехов здесь нет только тщеславия и гордости. Но позднее они обязательно появятся.

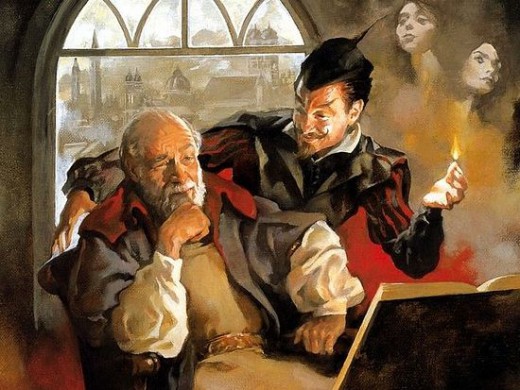

Фауст и Мефистофель играют в шахматы. Работа неизвестного художника XIX столетия

И всех вас гроб, зевая, ждет.

Зевота – символ не только скуки, но и смерти. «Зевает да живет» – смерть духа, предшествующая смерти тела

Зевота становится символом не только скуки, но и смерти. «Зевает да живет» – смерть духа, предшествующая смерти тела.

Зевай и ты.

Рациональный ответ на человеческое терзание – лишь профанация ответа. Фауст начинает сначала, но сам найти выхода не может:

Сухая шутка!

Найди мне способ как-нибудь

Рассеяться.

Бес настаивает на том, что иного ответа нет. Скука и есть рассеяние:

Доволен будь

Ты доказательством рассудка.

В своем альбоме запиши:

Fastidium est quies – скука

Отдохновение души.

Тут бес слегка проговаривается, поскольку указание на «отдохновение души» может спровоцировать мысль о необходимости «работы души». Но Фауст к этому не готов и этого не ищет. А бес предпочитает вернуться к основной теме, которая сулит ему прибыток:

Я психолог… о вот наука.

Эжен Делакруа. Фауст и Мефистофель (1826)

Бес – психолог, специалист по душам. Далее он напоминает Фаусту о его разочаровании в искусстве, науке, политике («мирской чести»). Возникает тема тщеславия, но и оно не спасет от скуки. Может показаться, что Фауст говорит как аскет-ригорист:

Перестань,

Не растравляй мне язвы тайной.

В глубоком знанье жизни нет –

Я проклял знаний ложный свет,

А слава… луч ее случайный

Неуловим. Мирская честь

Бессмысленна, как сон…

Однако истинный аскет отрицает всё это ради духовной пользы. Здесь же – совсем иное… И тут Фауст наталкивается на последний аргумент:

Но есть

Прямое благо: сочетанье

Двух душ…

Выход найден?! Фауст предается сладкому воспоминанию о любви к Гретхен: о «сне чудесном», в котором он был действительно счастлив. Вот оно – долгожданное «отдохновение души»… Но речь идет только о собственном Я. В этих мечтах Гретхен выступает лишь как средство обретения счастья. Ее счастье Фауста совсем не интересует. Подлинного «сочетания двух душ» не происходит. И бес не упускает случая об этом напомнить:

Когда красавица твоя

Была в восторге, в упоенье,

Ты беспокойною душой

Уж погружался в размышленье

(А доказали мы с тобой,

Что размышленье – скуки семя).

И знаешь ли, философ мой,

Что думал ты в такое время,

Когда не думает никто?

Сказать ли?

Откуда бесу известен ход мыслей Фауста? Не от того ли, что он сам их нашептывал, заманивая героя в ловушку?

Ты думал: агнец мой послушный!

Как жадно я тебя желал!

Жертвенный агнец приносится собственному Я. Какая уж тут любовь?!

Жертвенный агнец приносится собственному Я. Какая уж тут любовь?! А далее бес напоминает Фаусту, к чему ведет такое «отдохновение»:

Как хитро в деве простодушной

Я грезы сердца возмущал! —

Любви невольной, бескорыстной

Невинно предалась она…

Что ж грудь моя теперь полна

Тоской и скукой ненавистной.

На жертву прихоти моей

Гляжу, упившись наслажденьем,

С неодолимым отвращеньем:

Так безрасчетный дуралей,

Вотще решась на злое дело,

Зарезав нищего в лесу,

Бранит ободранное тело; –

Так на продажную красу,

Насытясь ею торопливо,

Разврат косится боязливо…

Потом из этого всего

Одно ты вывел заключенье…

Отвращение, следующее за пресыщением, рождает гордость. Фауст приходит к мысли о том, что ему желательна смерть Гретхен. Он не желает видеть живое напоминание своих собственных пороков. Один этот намек выбивает почву из-под ног Фауста. Все карты биты. Гордость мгновенно переходит в отчаяние. Не дав бесу договорить, он кричит:

Сокройся, адское творенье!

Беги от взора моего!

Бес услужлив, но у него – свой интерес. И сам он никогда не скучает:

Изволь. Задай лишь мне задачу:

Без дела, знаешь, от тебя

Не смею отлучаться я –

Я даром времени не трачу.

Находясь в мрачном состоянии – удивительно ли, что в еще более мрачном, чем до начала беседы с бесом, – Фауст обращает внимание на «неожиданно» явившийся на морском горизонте предмет. Бес, как водится, разъясняет:

Корабль испанский трехмачтовый,

Пристать в Голландию готовый:

На нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата,

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: она

Недавно вам подарена.

Некогда лишь помыслив об убийстве Гретхен, теперь Фауст посылает беса «всё утопить». Дело сделано

Говорит ли он правду? Ранее он вел Фауста по его собственным воспоминаниям и был заинтересован в «объективности». Но и тогда «объективность» была окрашена в нужные бесу тона. А теперь? А теперь – тем более: три сотни грешников – не люди, они не более чем «мерзавцы», не достойные никакого снисхождения. Отчаяние Фауста переходит в финальную стадию. Тогда лишь помыслив об убийстве Гретхен, теперь он посылает беса «всё утопить». Дело сделано.

«Сцена из Фауста» показывает развитие греховной страсти. Жизнь порождает страсть, переходит в грех, следствием пресыщения становится тягостное «размышление» и «скука». Ситуация, если ее не преодолеть, будет развиваться по нарастающей, в конце концов приводя к гибели. Главный герой «Бесов» Достоевского – Николай Ставрогин – в результате полезет в петлю… А Петр Верховенский полезет в революцию, избавляющую мир от сотен и миллионов «мерзавцев».

Небольшое произведение Пушкина привело его к отрицанию романтизма как творческой идеологии и радикализма как идеологии политической. Реализм взял верх. Рождалась великая русская литература, в основе которой лежал глубокий духовный самоанализ.

Федор Гайда

На анонсе: Сцена из Фауста. Фауст и Мефистофель

Иннокентий Смоктуновский читает «Сцену из Фауста» Александра Сергеевича Пушкина (Творческое объединение “Экран” 1982 год)

Источник