Скиалогия 1 норма что это значит

Предметом изучения в рентгенологии является теневое изображение, которое получается на флюоресцирующем экране или на рентгенопленке.

Формирование тени. Рентгеновы лучи, исходящие из трубки рентгеноаппарата, падая на флюоресцирующий экран вызывают равномерное зеленоватое свечение всей поверхности экрана. Но если на пути движения излучения между рентгеновской трубкой и экраном установить какой-либо предмет, то уже не будет равномерного свечения всей поверхности экрана, так как часть лучей, проходящая через указанный предмет, поглотится им и на экране в проекции этого предмета будет его тень.

Таким образом, все предметы, которые поглощают рентгеновы лучи, обусловливают затенение на флюоресцирующем экране.

И наоборот, среды, образования, которые не поглощают рентгеновы лучи по сравнению с окружающими тканями на экране обусловливают просветление.

В теле человека резкое затенение (черную тень) на экране создают кости на фоне мягких тканей, сердце на фоне легких, печень. Четкое просветление — светлые поля — обусловливаются воздушными легкими на фоне костей и мягких тканей грудной клетки. Желудочный пузырь и кишечные газы на фоне мягкотканной структуры органов брюшной полости также создают просветленные участки. Очень яркие светлые поля будут видны вокруг органов и частей тела человека при широко раскрытой диафрагме, т. е. там, где нет препятствий на пути лучей.

Такая картина создается на флюоресцирующем экране рентгеноаппарата, это положительное (позитивное) изображение. На рентгенограмме будет обратная картина — негативное изображение, т. е. тени будут светлыми (белыми), а просветления — черными.

В периодической литературе, в руководствах, учебниках в основном даются иллюстрации в позитивном изображении, но иногда бывают и негативные снимки. Чтобы быстро отдифференцировать их, нужно знать следующее правило: если кости, срединная сердечно-сосудистая тень и тень от печени имеют черный-темный оттенок и окружающие мягкие ткани серого цвета, а легочная ткань и воздушное пространство кнаружи от края мягких тканей светлые-белые, это позитив.

Если же на снимке костная ткань, сердце, печень — белые, светлые, а легкие и воздушное пространство вокруг серой мягкой ткани — черные, это негатив.

При оформлении протокола рентгенологического исследования терминология сохраняется единой, соответствующей позитивному изображению, т. е. при описании рентгенограмм темные участки описываются как просветления и наоборот, светлые участки расцениваются как затенения.

Задачей клинической рентгенологии является вскрытие сущности патологического процесса и установление диагноза заболевания. Решение этой задачи проводится на основе изучения рентгеновского изображения патологического процесса по анализу теневой картины. Таким образом, в основе рентгенодиагностики заболеваний лежит скиалогия — учение о теневом рентгеновском изображении. Правильный анализ, диагностическое толкование рентгенологической картины неразрывно связано с глубоким знанием общих законов скиалогии, т. е. учения о тенеобразовании (scia — по-гречески — тень).

В практических условиях изучение тени начинается с изучения ее локализации, положения.

— Вернуться в оглавление раздела «Лучевая медицина»

Источник

Коагулограмма: все, что нужно знать о свертывании

Свертывание крови – процесс многоступенчатый, сложный и, при этом, чувствительный к действию целого ряда факторов. При этом симптомы «неполадок», как правило, долго не дают о себе знать. И анализ на свертываемость часто выявляет нарушения «случайно». Так кому же следует держать гемостаз «под присмотром»? И как понять показатели тем, кто уже проходит лечение?

Кому показан анализ

Исследование свертываемости крови, в первую очередь, показано тем, кто:

- страдает от заболеваний печени или перенес гепатит в прошлом (поскольку большинство факторов свертывания синтезируются именно в печени);

- страдает или имеет наследственную предрасположенность к тромбофлебиту и варикозу;

- страдает от сердечно-сосудистых или аутоиммунных заболеваний (высокий риск воспаления сосудов и, как следствие, усиление тромбообразования);

- принимает оральные контрацептивы или имеет избыток эстрадиола (женщины);

- невынашивание беременности в личной истории пациентки

Не стоит исключать из внимания и значимые факторы риска, как курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни, возраст старше 40 лет, частые перелеты и другие.

Ну и, конечно же, такой анализ обязателен перед любой операцией, а также для тех, кто уже принимает «противосвертывающие» препараты.

О чем говорят показатели

Набор «стандартной» коагулограммы (50.0.H94.203) включает определение:

- АЧТВ,

- Протромбина (время, МНО),

- Тромбинового времени

- Фибриногена.

Но что означают эти показатели?

1. АЧТВ, или активированное частичное тромбопластиновое время

Оценивает скорость образования сгустка крови после добавления к плазме специальных реагентов, и измеряется в секундах.

Иными словами, АЧТВ демонстрирует эффективность остановки кровотечения за счет плазменных факторов свертывания (как раз тех, что образуются в печени).

При этом, удлинение (повышение) показателя сигнализирует о риске кровотечений, а укорочение – тромбоза.

А особенно «актуален» анализ для людей, принимающих прямые антикоагулянты (гепарин и другие).

2. Протромбиновое время (ПВ)

Это временной отрезок, за который происходит образование нитей фибрина, то есть собственно предшественника тромба.

Показатель измеряется в % от нормы, которая составляет 70-120%.

Чем выше этот показатель – тем выше скорость образования тромба, а значит – и риск тромбоза.

А уменьшение ПВ – сигнал о склонности к кровотечениям.

3. МНО

По сути — расчетный показатель, призванный стандартизировать данные о протромбиновом времени, полученные на разной аппаратуре.

Такие «сложности» стали необходимостью в связи с тем, что МНО – базовый анализ для подбора и коррекции «противосвертывающих» препаратов (как например, варфарин). А данные, полученные на разной аппаратуре (в разных лабораториях) зачастую не давали возможности сравнения между собой.

Поэтому Международный комитет по стандартизации в гематологии и Международный комитет по тромбозу и гемостазу в 1983 году ввели в использование МНО.

И сегодня, его уровень для здорового человека находится на уровне 0,8-1.2. А для принимающих непрямые антикоагулянты – 2,0-4,0.

При этом, повышение МНО ассоциировано с риском кровотечений, а снижение менее 0,5 – может говорить о тромбозе.

4. Фибриноген

В отличие от предыдущих показателей, это непосредственно субстрат для образования тромба. То есть не показатель скорости, а вещество. Поэтому и нормы для фибриногена измеряются в граммах на литр.

Повышение фибриногена наблюдается не только при повышенном тромбообразовании, но и при многих воспалительных процессах (как способ организма ограничить распространение «причинного фактора» и разрушенных тканей). А также у тех, кто принимает оральные контрацептивы или имеет повышенный уровень эстрогенов, беременных, людей с повышенным холестерином и курящих.

А снижение показателя может говорить не только о риске кровотечений, но и о заболеваниях печени.

Разумеется, перечисленные показатели являются только «базой» для оценки «здоровья» свертывающей системы крови. И в случае обнаружения значимых отклонений могут понадобиться дополнительные маркеры.

Источник

Рентгенодиагностика. Принцип, основы скиалогии, интерпертация

» data-shape=»round» data-use-links data-color-scheme=»normal» data-direction=»horizontal» data-services=»messenger,vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,viber,whatsapp,moimir,lj,blogger»>

1. Рентгенодиагностика.

1.1. Принцип рентгенодиагностики заключается в визуализации внутренних органов с помощью направленного на объект исследования рентгеновского излучения, обладающего высокой проникающей способностью, с последующей регистрацией его после выхода из объекта каким-либо приемником рентгеновских лучей, с помощью которого непосредственно или опосредственно получается теневое изображение исследуемого органа.

1.2. Рентгеновские лучи являются разновидностью электромагнитных волн (к ним относятся радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, гамма-лучи и др.). В спектре электромагнитных волн они располагаются между ульрафиолетовыми и гамма-лучами, имея длину волны от 20 до 0,03 ангстрем (2-0,003 нм, рис. 1). Для рентгенодиагностики применяются самые коротковолновые рентгеновские лучи (так называемое жёсткое излучение) с длиной от 0,03 до 1,5 ангстрем (0,003-0,15 нм). Обладая всеми свойствами электромагнитных колебаний – распространение со скоростью света

(300000 км/сек), прямолинейность распространения, интерференция и дифракция, люминесцентное и фотохимическое действие, рентгеновское излучение имеет и отличительные свойства, которые и обусловили применение их в медицинской практике: это проникающая способность – на этом свойстве базируется рентгенодиагностика, и биологическое действие – составляющее сущность рентгенотерапия.. Проникающая способность помимо длины волн («жёсткости») зависит от атомного состава, удельного веса и толщины исследуемого объекта (обратная зависимость).

1.3. Рентгеновская трубка (рис. 2) является стеклянным вакуумным баллоном, в котором встроены два электрода: катод в виде вольфрамовой спирали и анод в виде диска, который при работе трубки вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту. На катод подается напряжение до 15 в, при этом спираль нагревается и эмиссирует элекроны, которые вращаются вокруг нее, образуя облако электронов. Затем подается напряжение на оба эектрода (от 40 до 120 кВ), цепь замыкается и электроны со скоростью до 30000 км/сек летят к аноду, бомбардируя его. При этом кинетическая энергия летящих электронов превращается в два вида новой энергии – энергию рентгеновских лучей (до 1,5%) и в энергию инфракрасных, тепловых, лучей (98-99%).

Получаемые рентгеновские лучи состоят из двух фракций: тормозной и характеристической. Тормозные лучи образуются вследствие сталкивания летящих от катода электронов с электронами наружных орбит атомов анода, вызывая перемещение их на внутренние орбиты, результатом чего и является освобождение энергии в виде квантов тормозного рентгеновского излучения малой жёсткости. Характеристическая фракция получается вследствие проникновения элетронов до ядер атомов анода, результатом чего является выбивание квантов характеристического излучения.

Именно эта фракция, в основном, и используется для диагностических целей, так как лучи этой фракции более жёсткие, то есть обладают большой проникающей способностью. Долю этой фракции увеличивают, подавая более высокое напряжение на рентгеновскую трубку.

1.4. Рентгенодиагностический аппарат или, как сейчас принято обозначать, рентгенодиагностический комплекс (РДК) состоит из следующих основных блоков:

- а) рентгеновский излучатель,

- б) рентгеновское питающее устройство,

- в) устройства для формирования рентгеновских лучей,

- г) штатив(ы),

- д) приемник(и) рентгеновских лучей.

Рентгеновский излучатель состоит из рентгеновской трубки и системы охлаждения, которая необходима для поглощения тепловой энергии, в большом количестве образующейся при работе трубки (иначе анод быстро разрушится). В качестве охлаждающих систем используется трансформаторное масло, воздушное охлаждение с помщью вентиляторов, или их сочетание .

Следующий блок РДК – рентгеновское питающее устройство, куда входят низковольтный трансформатор (для разогрева спирали катода необходимо напряжение 10-15 вольт), высоковольтный трансформатор (для самой трубки необходимо напряжение от 40 до 120 кВ), выпрямители (для эффективной работы трубки нужен постоянный ток) и пульт управления.

Устройства для формирования излучения состоят из алюминиевого фильтра, который поглощает «мягкую» фракцию рентгеновских лучей, делая его более однородным по жёсткости; диафрагмы, которая формирует рентгеновский пучок по размеру снимаемого органа; отсеивающей решётки, которая отсекает рассеянные лучи, возникающие в теле пациента, с целью улучшения резкости изображения.

Штатив(ы) служат для расположения пациента, а в ряде случаев и рентгеновской трубки.. Выделяют штативы предназначенные только для рентгенографии – рентгенографические, и универсальные, на которых можно проводить и рентгенографию, и рентгеноскопию.. В рентгенодиагностический комплекс может входить разное количество штативов – один, два, три, что определяется комплектацией РДК в зависимости от профиля ЛПУ.

Приемник(и) рентгеновских лучей. В качестве приемников применяют флюоресцирующий экран для просвечивания, рентгеновскую плёнку (при рентгенографии), усиливающие экраны (плёнка в кассете располагается между двумя усиливающими экранами), запоминающие экраны (для люминисцентной s. компьютерной рентгенографии), усилитель рентгеновского изображения – УРИ, детекторы (при использовании цифровых технологий).

1.5. Технологии получения рентгеновского изображения в настоящее время существуют в трёх вариантах:

- прямая аналоговая,

- непрямая аналоговая,

- цифровая (дигитальная).

При прямой аналоговой технологии (рис. 3) рентгеновские лучи, идущие от рентгеновской трубки и проходя через исследуемую область тела, неравномерно ослабляются, так как по ходу рентгеновского пучка встречаются ткани и органы с различным атомным

и удельным весом и различной толщины. Попадая на простейшие приемники рентгеновских лучей – рентгеновскую пленку или флюоресцирующий экран, они формируют суммационное теневое изображение всех тканей и органов, попавших в зону прохождения лучей. Это изображение изучается (интерпретируется) или непосредственно на флюоросцерующем экране или на рентгеновской плёнке после её химической обработки. На этой технологии основаны классические (традиционные) методы рентгенодиагностики:

рентгеноскопия (флюороскопия за рубежом), рентгенография, линейная томография, флюорография.

Рентгеноскопия в настоящее время используется, в основном, при исследовании желудочно-кишечного тракта. Её достоинствами является а) изучение функциоальных характеристик исследуемого органа в масштабе реального времени и б) полное изучение его топографических характеристик, так как больного можно установить в разные проекции, вращая его за экраном. Существенными недостатками рентгеноскопии является высокая лучевая нагрузка на пациента и малая разарешающая способность, поэтому она всегда сочетается с рентгенографией..

Рентгенография является основным, ведущим методом рентгенодиагностики. Её достоинствами является:

- а) высокая разрешающая способность рентгеновского изображения (на рентгенограмме можно обнаружить патологические очаги размером в 1-2 мм),

- б) минимальная лучевая нагрузка, так как экспозиции при получении снимка составляют, в основном, десятые и сотые доли секунды,

- в) объективность получения информации, так как рентгенограмма может анализироваться и другими, более квалифицированными специалистами,

- г) возможность изучения динамики патологического процесса по рентгенограммам, сделанным в разные периода болезни,

- д) рентгенограмма является юридическим документом.

К недостаткам рентгеновского снимка относят неполные топографические и функциоальные характеристики исследуемого органа.

Обычно при рентгенографии применяются две проекции, которые называют стандартными: прямая (передняя и задняя) и боковая (правая и левая). Проекция определяется придлежанием кассеты с плёнкой к поверхности тела. Например, если кассета при рентгенографии грудной клетки располагается у передней поверхности тела (в этом случае рентгеновская трубка будет располагаться сзади), то такая проекция будет называться прямой передней; если же кассета располагается вдоль задней поверхности тела, получается прямая задняя проекция. Помимо стандартных проекций существуют дополнительные (атипичные) проекции, которые применяются в тех случаях, когда в стандартных проекциях вследствие анатомо-топографических и скиалогических особенностей мы не можем получить полное представление об анатомических характеристиках исследуемого органа. Это косые проекции (промежуточные между прямой и боковой), аксиальная (при этом рентгеновский луч направляется вдоль оси туловища или исследуемого органа), тангенциальная (в этом случае рентгеновский луч направляют касательно к поверхности снимаемого органа). Так, в косых проекциях снимают кисти, стопы, крестцово-подвздошные сосчленения, желудок, двенадцатиперстную кишку и др., в аксиальной – затылочную кость, пяточную кость, молочную железу, органы малого таза и др., в тангенциальной – кости носа, скуловую кость, лобные пазухи и др.

Помимо проекций при рентгенодиагностике используют разные позиции пациента, что определяется методикой исследования или состоянием больного. Основной позицией является ортопозиция – вертикальное положение пациента при горизонтальном направлении рентгеновских лучей (применяется при рентгенографии и рентгеноскопии легких, желудка, при флюорографии). Другими позициями являются трохопозиция – горизонтальное положение пациента при вертикальном ходе рентгеновского пучка (применяется при рентгенографии костей, кишечника, почек, при исследовании пациентов в тяжелом состоянии ) и латеропозиция – горизонтальное положение пацикнта при горизонтальном же направлении рентгеновских лучей (применяется при специальных методиках исследования).

Линейная томография (рентгенография слоя органа, от tomos – слой) применяется для уточнения топографии, размеров и структуры патологического очага. При этом методе (рис. 4) в процессе рентгенографии рентгеновская трубка двигается над поверхностью исследуемого органа под углом 30, 45 или 60 градусов в течение 2-3 сек., а кассета с плёкой в это же время двигается в противоположном направлении. Центром их вращения является выбранный слой органа на определённой глубине от его поверхности, глубина этого слоя указывается при маркировке снимка в сантиметрах. Обычно выполяют две-три томограммы с шагом (расстояние между слоями) в 1-2 см.

Флюорография как метод рентгенологического обследования применяется для массового обследования здорового контингента населения с целью выявления скрыто текущих заболеваий. Обычно речь идёт о туберкулёзе и раке лёгкого, являющихся серьёзными, в прогностическом плане, заболеваниями, и, как правило, протекающие в начальных стадиях скрытно или под маской других заболеваний. При флюорографии в качестве приёмника лучей используют флюоресцирующий экран, изображение с которого снимается на крупноформатную фотопленку (70х70 или 100х100 мм) – флюороплёнку. В настоящее время аналоговая флюорография заменяется цифровой, что позволяет при меньшей лучевой нагрузке увеличить пропускную способность флюорографа. За одну рабочую смену методом флюорографии можно обследовать до 100-140 человек, тогда как при обычной рентгенографии за одну смену можно обследовать не более 20-25 человек.

При непрямой аналоговой технологии (рис. 5) рентгеновские лучи попадают в другой приёмник рентгеновских лучей – УРИ. В УРИ рентгеновсие лучи создают на входном экране УРИ электронное изображение. Электроны, возникающие на этом экране, с помощью электро-магнитных линз ускоряются и фокусируются, создавая на выходном флюоресцирующем экране УРИ уменьшенное, но резко усиленное по яркости изображение, которое передается на электронно-лучевую трубку монитора, на экране которого и рассматривается врачом. В свою очередь на экране телемонитора также можно усилить яркость и контрастность изображения. Это позволяется врачу проводить рентгеноскопию в условиях дневого света, Другим достоинством рентгеноскопии по непрямой аналоговой технологии, то есть с помощью УРИ, является возможность использования меньшей мощности рентгеновского пучка, что ведет к уменьшению лучевой нагрузки на пациента. Просвечивание с помощью УРИ называют рентгенотелевизионной скопией, и, помимо исследования ЖКТ, оно применяется при проведении интервенционных методов радиологии, так как часть интервенционных манипуляций проводятся под контролём рентгенотелевизионного просвечивания.

При дигитальной (цифровой) технологии (рис. 6) рентгеновские лучи, пройдя через тело пациента, улавливаются детекторами, где они превращаются в электрические сигналы. В качестве детекторов применяют пьезоматрицы, твердотельные кристаллы, фософорсодержащие запоминающие экраны, селеновые барабаны и др. Эти сигналы с помощью блока усиления усиливаются, а затем, с помощью блока АЦП (аналого-цифровой преобразователь), отцифровываются. Каждая цифра отражает степень ослабления интенсивности рентгеновских лучей от какого-то небольшого объёма объекта исследования – волюмена. Далее строится цифровое изображение исследуемого объекта в виде цифровой матрицы, то есть в виде числовых рядов и числовых колонок, в каждой ячейке которой записывается цифровое обозначение усиленного детектором сигнала.

Это и будет цифровое (дигитальное) изображение исследуемого объекта. Чтобы получить видимое изображение исследуемого объекта, с помощью ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) цифры из рядов и колонок цифр преобразуются в матрицу видимых элементов изображения – пикселов, в которой каждому пикселу присваивается один из оттенков серой шкалы в виде точки. Эти точки оттенков серой шкалы выводятся на экран монитора, где они создают в целом теневую картину исследуемого объекта. Цифровая технология имеет ряд существенных преимуществ. Это, прежде всего, большая пропускная способность, так как высокая чувствительность детекторов (в 10-50 больше рентгеновской плёнки) требует применения меньших экспозиций при рентгенографии и исключает затраты времени на фотохимическую обработку плёнок. Это отсутствие ошибок при получении рентгеновского изображения, которые низбежны при получении аналогового изображения (например, неправильно выбранные режимы рентгенографии, дефекты при фотообработке плёнки и др. субъетивные факторы). Это более высокая информативность получаемого изображения. Так, человевеческий глаз обычно различает до 120 градаций серой шкалы (воможности аналоговых технологий), а компьютерная система, например в 12 байт, уже 4096. Это большой динамический диапозон (плёнка отражает разницу в плотности теневых изображений 1:20, а цифровая система – 1:200), что позволяет на одном изображении выделять различные по плотности структуры (ткани). Это и возможность проведения различных манипуляций с полученным изображением: субтракцию (вычитание) ненужных элементов изображения; точное определение размеров элементов изображения (при налоговых технологиях размеры всегда несколько искажённые); изменение контрастности оттенков серой шкалы; определение интенсивности пикселов (денситометрия).

Важным достоинством является возможность компактное архивирование изображений в цифровой форме, то-есть на магнитных или электронных носителях, возможность передавать информацию через компьютерную сеть (телефон, спутник) другим специалистам, консультантам и т.д. Учитывая высокую чувствительность детекторов, при дигитальных технологиях имеется возможность получать снимки в ультракороткие промежутки времени, что уменьшает лучевую нагрузкой на пациента и персонал. Ещё одно преимущецифровой технологии – её высокая экономичность, так как нет необходимости использовать дорогостоящие расходные материалы – рентгеновскую плёнку (серебро!), фотореактивы, фотолабораторную технику.

Единственным недостатком цифровых технологий является, пока, меньшая разрешающая способность получаемого изображения в сравнении с аналоговой рентгенографией.

Помимо дигитальной рентгенографии, эта технология является основой таких методов, как остеоденситометрия (метод определения минеральной плотности костей), маммография, дигитальная флюорография, люминисцентная (компьютерная) рентгенография.

1.6. Основы скиалогии (тенеобразования).

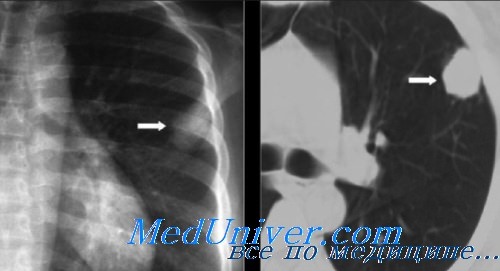

Так как рентгеновское изображение является теневым, то есть состоящим из различных оттенков серого цвета, необходимо чётко представлять основы построения теневого изображения, чтобы правильно проводить рентгенодиагностические исследования (РДИ) и правильно интерпретировать получаемую теневую картину. Рентгеновские лучи, проходя через объект исследования, неравномерно поглощаются (выше сказано, от чего это зависит), вследствие чего из объекта выходит неравномерно ослабленный пучок и падает на рентгеновскую плёнку или флюресцирующий экран, создавая там изображение. Если поглощение фракции рентгеновского пучка было выраженным, например кость, на экране будет темный участок, а там, где поглощения почти не было, например лёгкое – светлый участок. Это будет позитивное изображение, которое рентгенолог видит на флюоресцирующем экране при проведении рентгеноскопии. На рентгеновской плёнке, согласно фотохимическим превращениям, всё будет наоборот, то-есть кость даст светлые участок изображения, а воздух – тёмный. Такое изображение называется негативным. Однако при интерпретации рентгенограммы, во избежании путаницы с терминологией, пользуются позитивной фразеологией, то есть кость – это интенсивная тень, а лёгкое – это светлое лёгочное поле. Другой особенностью рентгеновского изображения является то, что оно плоское, так отражает суммационно все структуры на уровне исследуемой части тела, расположенные по ходу рентгеновских лучей. Поэтому, при интерпретации одного снимка возможна как потеря информации (например, наложение малого очага на большой при одинаковых их характеристиках – эффект субтракции, то есть вычитания (Рис. 7а), так и получение ложной информации, например, при частичном наложении двух объектов получим изображение одного эффект суперпозиции (рис. 7б).

Вследствие этого, во избежание ошибок при последующей интерпретации, при рентгенографии соблюдают следующие скиалогические правила.

1. Объект исследования должен быть удален от рентгеновской трубки как минимум на пятикратную его толщину, иначе мы получим явно увеличенное его изображение. Даже при соблюдение этого условия рентгеновское изображение всегда несколько больше снимаемого объекта, однако на практике этим небольшим увеличением обычно пренебрегают (рис. 8а).

2. Объект исследования должен быть максимально приближен к приёмнику рентгеновских лучей (плёнке, экрану), иначе изображение также будет увеличенным (рис. 8б).

3. Центр рентгеновского пучка должен быть направлен на центр снимаемого объекта, иначе изображение получится искаженным по форме и увеличенным (рис. 9).

4. Плоскость снимаемого органа должна быть параллельной плоскости кассеты (плёнки), иначе изображение получится искажённым по форме, к тому же или увеличенным, или уменьшенным (рис.10). Так, например, при рентгенографии почек они должны сниматься на выдохе пациента, так как на вдохе они разворачиваются вокруг горизонтальной оси и изображение их на плёнке получается уменьшенным по длине.

5. Снимки должны выполняться, как минимум, в двух проекциях, чтобы исключить возможные проявления эффектов субтракии и суперпозиции (рис. 11а) и получить правильное представление о форме и размерах снимаемого объекта (рис. 11б).

6. Объект исследования должен быть неподвижнным, иначе изображение будет, естественно, нерезким.

1.7. Рентгеноконтрастные вещества (РКВ). РКВ широко применяются в традиционной рентгенодиагностике для разграничения органов, имеющих сходные характеристики по атомному составу, удельному весу, толщине. Например, на обзорной рентгенограмме брюшной полости невозможно разграничить не только паренхиматозные органы друг от друга, но и от полых органов – желудка, кишечника также разграничиваются не достаточно чётко. Поэтому современная традиционная рентгенодиагностика широко использует РКВ для визуализации тех органов, которые в нативных условиях не визуализируются.

Все рентгеноконтрастные вещества можно классифицировать следующим образом (таблица № 1.):

Таблица № 1. Рентгеноконтрастные вещества (РКВ).

Низкоатомные РКВ (в основном это воздух) в настоящее время имеют ограниченное применение (напр. при пневмоартрографии) и чаще применяются в сочетании с высокоатомными РКВ при исследовании органов пищеварительного тракта: ДОКография (двойное одномоментное контрастирование) желудка и толстой кишки, ирригоскопия (на третьем этапе), релаксационная дуоденография.

Высокоатомные РКВ на водной основе имеют широкое применение: для контрастирования сердца и сосудов – аортография, кардиоангиография, флебография и др.; почек и мочевых путей – экскреторная урография, цистография и др.; желудочно-кишечного тракта – неотложная рентгенодиагностика. Так как они, в основном, вводятся в кровь, нельзя со стопроцентной уверенностью исключить их побочное действие на организм человека. Основныс фактором, определяющим безопасность РКВ при внутрисосудистом введении, является осмолярность РКВ по отношению к белкам крови, поэтому сейчас существует классификация РКВ по осмолярности: высокоосмолярные водные РКВ – все ионные, за исключением гексабрикса, низкоосмолярные – все неионные и гексабрикс, и изооосмлярные – визипак. Сечас принцип выбора водного РКВ зависит от возраста – детям необходимо применять только неионные РКВ, а у взрослых выясняется аллергоанамнез – если он благополучный, использую ионные РКВ, если неблагоприятен – только неионные препараты.

Выделяют реакции и осложнения на внусосудистое введение РКВ. Возможные реакции и осложнения на внутрисосудистое введение водных РКВ наблюдаются чаще в первые 30 минут после введения, поэтому обязательно проведение пробы на тот препарат, с которым предполагается исследование. Она выполняется непосредственно перед рентгеноконтрастным исследованием, при этом внутривенно вводят 1-2 мл используемого препарата и наблюдают за состоянием больного в течение 2-3 минут. При отсутствии признаков непереносимости РКВ, вводится вся диагностическая доза (обычно это 20 – 60 мл). Введение РКВ должно проводиться в рентгеновском кабинете в присутствии рентгенолога и лечащего врача, результаты пробы заносятся в историю болезни.

Реакции на РКВ подразделяют на лёгкие, средние и тяжелые. К реакциям лёгкой степени относятся появлениие чувства жара, сухости во рту, нехватки вохдуха, тошноту, вазалгию. Они не требуют лечения, но если наступают до окончания введения контраста, введение его необходимо прекратить. К реакциям средней степени относят сильную тошноту, рвоту, озноб, падение АД более чем на 20 мм, зуд, крапивницу. Здесь необходимо проводить комплекс медикаментозной терапии. Реакции тяжелой степени уже относят к осложнениям, ибо они проявляются аллергическими симптомами и гемодинамической недостаточностью – резкое падение АД, астматический статус, коллапс, нарушения сердечной деятельности, судороги. В этом случае необходимо срочно вызывать реаниматолога, а до его прихода начать проведение медикаментозной терапии. К осложнения на РКВ относят и дисфункцию почек – КИН (контраст индуцированная нефропатия), которая может проявиться у отдельных пациентов в течение 38-72 часов после внутрисосудистого введения РКВ.

Для своевременного оказания помощи больному в рентгенодиагностических кабинетах, где проводятся внутривенные контрастные исследования, должны находиться аптечки с набором необходимых медпрепаратов.

1.8. Описание (интерпретация) рентгенограмм

Интерпретация рентгенограмм должня проводиться в определенной последовательности. Это снижает риск пропуска рентгеновской симптоматики и позволяет получение ложной информации. Выделяют следующие этапы интерпретации рентгеновского снимка (по Л.Д. Линденбратену):

2. Детальное описание.

3. Сопоставление с данными предыдущего рентгенологического или другого лучевого исследования.

4. Сопоставление с клиническими данными и определение патоморфологической и патофизиологической сущности выявленной симптоматики.

Все этапы, кроме второго, абсолютно идентичны, независимо от того, снимок какого органа описывается. Второй этап имеет строгую специфичность, так как здесь приходится учитывать анатомические особенности исследуемого органа, его топографические взаимоотношения с другими органами, особенности рентгеновской семиотики.

Прежде чем разместить снимок на негатоскопе, необходимо ознакомиться с его маркировкой – ФИО, возраст больного, дата исследования, название лечебного учреждения. Снимок размещается на негатоскопе таким образом, чтобы маркировка была обращена к интерпретатору. Кроме того, на снимке обычно имеются буквы «П» или «Л», что означает правую или левую половину туловища, правую или левую конечность. На линейной томограмме указывается ещё глубина среза (обычно от дорсальной поверхности тела) в сантиметрах.

Описание первого этапа включает в себя следующие разделы: а)оценка качества снимка, б)определение вида рентгенологического исследования, в)установление объекта съёмки (орган, часть тела), г)определение проекции исследования, д) разграничение нормы и патологии в общих чертах..

1а. Оценка качества снимка включает в себя исключение артефактов, определение “жёсткости” и контрастности снимка, оценка его резкости. Артефакты – это различные дефекты эмульсионного слоя вследствие производственного брака или неправильного обращения с пленкой – царапины и срывы эмульсионного слоя, светлые пятна от склеивания при проявлении, темные пятна от засветки, цветные пятна вследствие погрешностей при фотохимической обработке. В настоящее время, в связи с внедрением в процесс фотохимической обработки проявочной техники, количество артефактов резко снизилась. Жёсткость – это степень проработки структуры органа. Например, на «мягком» снимке кости не видно внутреннее строение её, т.е. костные балки и ячейки, просвет костно-мозгового канала. Для снимка каждого органа есть свой критерий жёсткости рентгенограммы, и о них будет сказано ниже. Контрастность снимка есть степень разграничения «белого» и «чёрного» на рентгенограмме. Выделяют слабоконтрастный снимок («вялый» снимок), снимок средней степени контрастности, повышенной контрастости. В идеале снимок должен быть средней степени контрастности, однако и здесь могут разные требовния для того или другого органа. Резкость снимка может зависеть от разных факторов, чаще это банальное шевеление пациента в момент рентгенографии. Поэтому снимаемую часть пациента лучше всегда фиксировать, для чего имеются различные приспособления.

1б. В названии вида рентгенологического исследования обычно указывают рентгенологическую методику и тот орган, который был подвергнут исследованию. Например: рентгенограмма правого плеча, прицельная рентгенограмма желудка, томограмма корня правого легкого, ДОКограмма толстой кишки, флебограмма левой голени, холецистограмма, экскреторная урограмма и т.д.

1в. Учитывая анатомическое и топографическое строение органа или части тела, изображенных на снимке, определяют объект рентгенографии. Например: снимок таза, грудной клетки, правого плеча и т.д. Если имеется изображение нескольких органов, и один из них контрастирован, объектом исследования считается именно этот орган. Например: если на рентгенограмме изображена правая половина живота с контрастированным жёлчным пузырем, снимок будет называться «холецистограмма».

1г. Проекция исследования определяется исходя из маркировки снимка и характера расположения изображенных органов на рентгенограмме.

1д. Разграничением “нормы” и “патологии” начинается диагностический процесс. Оценив рентгеновское изображение органа и зная его анатомическое строение (форма, размер, контуры, структура), мы выделяем зону интереса, то есть предполагаемой патологии, и даем ее подробное описание. Но это уже является вторым этапом интерпретации рентгенограммы, который подробно будет рассмотрен при изучении частной рентгенодиагностики.

Третий этап – проводится в том случае, если есть данные предыдущего рентгенологического или другого лучевого метода исследования. В этом случае необходимо оценить динамику рентгенологической картины или сопоставить полученные данные с данными другого лучевого метода.

Четвертый этап. Выявив и описав рентгенологические признаки заболевания, необходимо дать им патоморфологическую и патофизиологическую оценку и сопоставить с клиническими данными больного, подтверждая или отвергая предполагаемое заболевание. Этот этап обычно не находит своего отражения в протоколе, то есть проводится мысленно.

Пятый этап – формулировка рентгеновского заключения. Оно может быть в виде двух вариантов: определенное и предположительное. В первом случае в заключении указывается конкретное заболевание, например: правосторонняя пневмония в стадии опеченения, язва антрального отдела желудка, остеобластическая саркома правого бедра и т.д. Во втором случае определяется рентгенологический синдром или сущность патологического процесса, иногда с перечислением наиболее вероятных заболеваний, могущих дать схожую рентгенологическую картину, например: опухоль средостения (тимома, дермоидная киста), врожденный порок сердца (дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки), доброкачественная опухоль левой плечевой кости (киста, хондрома) и т.д.

Источник