СИ́НАПС

В книжной версии

Том 30. Москва, 2015, стр. 213-214

Скопировать библиографическую ссылку:

СИ́НАПС (от греч. σύναψις – соединение, связь), специализированные функциональные контакты между возбудимыми клетками (нервными, мышечными, секреторными), служащие для передачи и преобразования нервных импульсов. Термин «С.» ввёл Ч. Шеррингтон в 1897. Синаптич. связи (гл. механизм межнейронного взаимодействия) обеспечивают все осн. проявления деятельности нервной системы, составляют один из наиболее существенных, структурно-функциональных элементов мозга. В С. различают пресинаптич. часть (обычно окончание пресинаптич. аксона), синаптич. щель (пространство, разделяющее мембраны контактирующих клеток) и постсинаптич. часть (участок клетки, к которому подходит пресинаптич. окончание). Межнейронные С., образованные преим. окончаниями аксонов одних нейронов и телом, дендритами или аксонами других, соответственно называют аксосоматическими, аксодендритными (наиболее распространены) и аксо-аксонными; выделяют также дендродендритные, дендросоматические и соматосоматические С. Большинство нейронов образует тысячи синаптич. контактов, причём только один пресинаптич. аксон может устанавливать десятки контактов с индивидуальным постсинаптич. нейроном. По функциональному значению С. могут быть возбуждающими и тормозными в соответствии с тем, активируют они или подавляют деятельность соответствующей клетки.

Источник

Синапс

Си́напс [1] (греч. σύναψις , от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться.

Термин был введён в 1897 г. английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном.

Содержание

Структура синапса

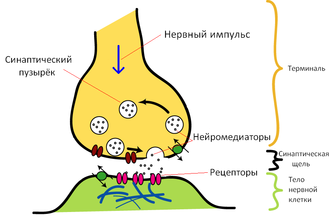

Типичный синапс — аксо-дендритический химический. Такой синапс состоит из двух частей: пресинаптической, образованной булавовидным расширением окончанием аксона передающей клетки и постсинаптической, представленной контактирующим участком цитолеммы воспринимающей клетки (в данном случае — участком дендрита). Синапс представляет собой пространство, разделяющее мембраны контактирующих клеток, к которым подходят нервные окончания. Передача импульсов осуществляется химическим путём с помощью медиаторов или электрическим путём посредством прохождения ионов из одной клетки в другую.

Между обеими частями имеется синаптическая щель — промежуток шириной 10—50 нм между постсинаптической и пресинаптической мембранами, края которой укреплены межклеточными контактами.

Часть аксолеммы булавовидного расширения, прилежащая к синаптической щели, называется пресинаптической мембраной. Участок цитолеммы воспринимающей клетки, ограничивающий синаптическую щель с противоположной стороны, называется постсинаптической мембраной, в химических синапсах она рельефна и содержит многочисленные рецепторы.

В синаптическом расширении имеются мелкие везикулы, так называемые синаптические пузырьки, содержащие либо медиатор (вещество-посредник в передаче возбуждения), либо фермент, разрушающий этот медиатор. На постсинаптической, а часто и на пресинаптической мембранах присутствуют рецепторы к тому или иному медиатору.

Классификации синапсов

В зависимости от механизма передачи нервного импульса различают

- химические;

- электрические — клетки соединяются высокопроницаемыми контактами с помощью особых коннексонов (каждый коннексон состоит из шести белковых субъединиц). Расстояние между мембранами клетки в электрическом синапсе — 3,5 нм (обычное межклеточное — 20 нм)

Так как сопротивление внеклеточной жидкости мало(в данном случае), импульсы проходят не задерживаясь через синапс. Электрические синапсы обычно бывают возбуждающими.

Для нервной системы млекопитающих электрические синапсы менее характерны, чем химические.

- смешанные синапсы: Пресинаптический потенциал действия создает ток, который деполяризует постсинаптическую мембрану типичного химического синапса, где пре- и постсинаптические мембраны не плотно прилегают друг к другу. Таким образом, в этих синапсах химическая передача служит необходимым усиливающим механизмом.

Наиболее распространены химические синапсы.

Химические синапсы можно классифицировать по их местоположению и принадлежности соответствующим структурам:

- периферические

- нервно-мышечные

- нейросекреторные (аксо-вазальные)

- рецепторно-нейрональные

- центральные

- аксо-дендритические — с дендритами, в т. ч.

- аксо-шипиковые — с дендритными шипиками, выростами на дендритах;

- аксо-соматические — с телами нейронов;

- аксо-аксональные — между аксонами;

- дендро-дендритические — между дендритами;

- аксо-дендритические — с дендритами, в т. ч.

В зависимости от медиатора синапсы разделяются на

- аминергические, содержащие биогенные амины (например, серотонин, дофамин);

- в том числе адренергические, содержащие адреналин или норадреналин;

- холинергические, содержащие ацетилхолин;

- пуринергические, содержащие пурины;

- пептидергические, содержащие пептиды.

При этом в синапсе не всегда вырабатывается только один медиатор. Обычно основной медиатор выбрасывается вместе с другим, играющим роль модулятора.

По знаку действия:

Если первые способствуют возникновению возбуждения в постсинаптической клетке (в них в результате поступления импульса происходит деполяризация мембраны, которая может вызвать потенциал действия при определённых условиях.), то вторые, напротив, прекращают или предотвращают его появление, препятствуют дальнейшему распространению импульса. Обычно тормозными являются глицинергические (медиатор — глицин) и ГАМК-ергические синапсы (медиатор — гамма-аминомасляная кислота).

Тормозные синапсы бывают двух видов: 1) синапс, в пресинаптических окончаниях которого выделяется медиатор, гиперполяризующий постсинаптическую мембрану и вызывающий возникновение тормозного постсинаптического потенциала; 2) аксо-аксональный синапс, обеспечивающий пресинаптическое торможение. Синапс холинергический (s. cholinergica) — синапс, медиатором в котором является ацетилхолин.

В некоторых синапсах присутствует постсинаптическое уплотнение — электронно-плотная зона, состоящая из белков. По её наличию или отсутствию выделяют синапсы асимметричные и симметричные. Известно, что все глутаматергические синапсы асимметричны, а ГАМКергические — симметричны.

В случаях, когда с постсинаптической мембраной контактирует несколько синаптических расширений, образуются множественные синапсы.

К специальным формам синапсов относятся шипиковые аппараты, в которых с синаптическим расширением контактируют короткие одиночные или множественные выпячивания постсинаптической мембраны дендрита. Шипиковые аппараты значительно увеличивают количество синаптических контактов на нейроне и, следовательно, количество перерабатываемой информации. «Не-шипиковые» синапсы называются «сидячими». Например, сидячими являются все ГАМК-ергические синапсы.

Механизм функционирования химического синапса

При деполяризации пресинаптической терминали открываются потенциал-чувствительные кальциевые каналы, ионы кальция входят в пресинаптическую терминаль и запускают механизм слияния синаптических пузырьков с мембраной. В результате медиатор выходит в синаптическую щель и присоединяется к белкам-рецепторам постсинаптической мембраны, которые делятся на метаботропные и ионотропные. Первые связаны с G-белком и запускают каскад реакций внутриклеточной передачи сигнала. Вторые связаны с ионными каналами, которые открываются при связывании с ними нейромедиатора, что приводит к изменению мембранного потенциала. Медиатор действует в течение очень короткого времени, после чего разрушается специфическим ферментом. Например, в холинэргических синапсах фермент, разрушающий медиатор в синаптической щели — ацетилхолинэстераза. Одновременно часть медиатора может перемещаться с помощью белков-переносчиков через постсинаптическую мембрану (прямой захват) и в обратном направлении через пресинаптическую мембрану (обратный захват). В ряде случаев медиатор также поглощается соседними клетками нейроглии.

Открыты два механизма высвобождения: с полным слиянием везикулы с плазмалеммой и так называемый «поцеловал и убежал» (англ. kiss-and-run ), когда везикула соединяется с мембраной, и из неё в синаптическую щель выходят небольшие молекулы, а крупные остаются в везикуле. Второй механизм, предположительно, быстрее первого, с помощью него происходит синаптическая передача при высоком содержании ионов кальция в синаптической бляшке.

Следствием такой структуры синапса является одностороннее проведение нервного импульса. Существует так называемая синаптическая задержка — время, нужное для передачи нервного импульса. Её длительность составляет около — 0,5 мс .

Так называемый «принцип Дейла» (один нейрон — один медиатор) признан ошибочным. Или, как иногда считают, он уточнён: из одного окончания клетки может выделяться не один, а несколько медиаторов, причём их набор постоянен для данной клетки.

Источник

Значение слова «синапс»

- Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — соединение, связь) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Передача импульсов осуществляется химическим путём с помощью медиаторов или электрическим путём, посредством прохождения ионов из одной клетки в другую.

Термин был введён в 1897 г. английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном. Однако сам Шеррингтон утверждал, что получил идею этого термина в разговоре от физиолога Майкла Фостера.

си́напс

1. биол. место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой ◆ Если синапс станет более сильным, стимуляция только одного нейрона вызовет разряд и в другом, между ними установится ассоциативная связь. Владимир Горбачев, «Концепции современного естествознания», 2003 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: рассредоточиваться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Синапс — что это такое, их виды и функции

Нервная система, как известно, состоит из нейронов. Эти особые клетки умеют принимать, хранить и обрабатывать информацию, они отвечают за связь организма с внешним миром и за работу всех систем этого организма. Память, внимание, мышление, воображение, творчество – всё это результаты работы нейронов. Однако вся эта многообразная деятельность не могла бы осуществиться, не будь у нейрона такого важного элемента, как синапс. В определённом смысле именно синапсы, а не сами нейроны, являются основой нервной системы.

Что такое синапс

Если сказать слишком упрощённо, то синапс – это место стыковки двух нервных клеток. Казалось бы, что здесь особенного? Но на самом деле синапс – это довольно сложное устройство, благодаря которому весь механизм сбора и обработки информации может исправно работать. Синапс – это то, что позволяет превратить простейшие сигналы и безусловные рефлексы в сложнейшие образцы мыслительной деятельности: представления, идеи, образы, произведения искусства, научные теории. Каково же строение синапса?

Строение синапса

Каждая нервная клетка имеет большое количество отростков. Все эти отростки, кроме одного, являются дендритами; это короткие и сильно разветвлённые образования, которые предназначены для приёма информации от других нейронов. Оставшийся длинный отросток называется аксоном; он отвечает за передачу информации от данной нервной клетки к следующей.

Соединяясь между собой отростками, нервные клетки образуют сложную сеть, по которой в разные стороны перемещаются сигналы. Разрозненные сигналы от периферической нервной системы попадают в центральную, где из них организм формирует целостную картину мира, решает, как ему поступать в дальнейшем, и посылает сигналы к нужным органам. Аксон нервной клетки может достигать внушительной длины – до полутора метров. И это только в организме человека. У жирафов аксоны в спинном мозге могут достигать и пяти метров. По-видимому, у более крупных вымерших животных, например, динозавров, аксоны нервных клеток в спинном мозге были ещё длиннее. Выходит, что нервные клетки являются самыми крупными клетками в организме.

Однако чаще всего напрямую от одной нервной клетки к другой сигнал пройти не может, потому что пространство между дендритами и аксоном заполнено межклеточным веществом. Чтобы нервная информация прошла от одного отростка к другому, нужно соорудить своеобразный мост. Такие мосты называются нейротрансмиттерами, или нейромедиаторами; образуются они в результате биохимических реакций и представляют собой белковые молекулы.

Сами нервные клетки очень маленькие – крупнейшие из них обычно не превышают длины 100 микрометров. Отростки нейронов, следовательно, имеют и вовсе микроскопические размеры. Однако даже на таком микроскопическом уровне строение синапса довольно сложное. Он состоит из трёх отделов. Первый – утолщение на конце аксона, называемое пресинапсической мембраной и необходимое для формирования нейромедиаторов. Второй отдел – аналогичное утолщение на конце дендрита, которое служит для приёма сигналов от нейромедиатора. Между ними находится третий отдел – сама синаптическая щель, в которой нейромедиаторы образуются.

Но строение синапса этим не ограничивается. На утолщении аксона имеются особые образования – синаптические пузырьки, которые содержат либо нейромедиатор, либо фермент, разрушающий нейромедиатор. А на утолщении дендрита имеются рецепторы, принимающие сигналы от конкретного нейромедиатора.

Данное строение синапса характерно для химического типа. Есть ещё электрические синапсы, имеющие несколько другую структуру. Нейромедиаторов они не образуют, поскольку электрические сигналы беспрепятственно проходят сквозь межклеточное вещество. При этом расстояние между мембранами в электрическом синапсе гораздо меньше, чем в химическом, благодаря чему давление межклеточного вещества более слабое. Кроме того, мембраны соединены так называемыми коннексонами – особыми белковыми образованиями.

Бывают ещё и смешанные синапсы, в которых химическая связь является фактором, усиливающим электрическую передачу сигнала.

Наиболее распространёнными являются химические синапсы, которые являются типовой разновидностью. Особенно велика их роль в нервной системе млекопитающих.

Как мы уже выяснили, синапсы служат для соединения нервных клеток и передачи между ними химических и электрических сигналов. Синапсы формируют нейронные цепи, которые, соединяясь между собой, образуют сложнейшие нейронные сети. Трудно представить себе, какие объёмы информации циркулируют в человеческой нервной системе. Сегодня считается, что только в головном мозге содержится около 100 миллиардов нервных клеток; каждая из них имеет до десяти тысяч синапсов, то есть связей с другими клетками. Клетки обмениваются сигналами со скоростью 100 метров в секунду. Таким образом, человеческий мозг представляет собой невероятный суперкомпьютер, возможностями превосходящий всё интернет-пространство планеты. Недавно учёные смоделировали секундную активность головного мозга на одном из самых мощных суперкомпьютеров в мире; и на нём эта секунда «растянулась» на целых сорок минут. Так что, по-видимому, искусственный интеллект ещё не скоро по-настоящему заменит естественный человеческий мозг.

Собственно говоря, уровень интеллекта человека и других животных в большей степени зависит не от объёма мозга и не от количества нейронов в нём, а от количества связей между нейронами. Поэтому совсем не удивительно, почему животные со значительно меньшими габаритами головного мозга иногда показывают более высокую интеллектуальную активность, чем животные с большим объёмом мозга. Так, поведение муравьёв иногда кажется сопоставимым с человеческим, хотя настоящего головного мозга у них, как и у других насекомых, нет вовсе. Ящерицы, наоборот, имеют настоящий мозг, однако их умственные способности куда скромнее. Здесь секрет состоит ещё и в том, что муравьи помимо «внутренней» нервной системы имеют своеобразную «внешнюю»: каждого муравья в сообществе можно представить как некий меганейрон, связанный с другими такими же муравьями, из-за чего образуется единый «групповой интеллект».

Аксоны и дендриты образуются в нервных клетках не сразу. Причём первым пробивается именно аксон, который начинает усиленно расти и прокладывать себе путь в окружающем пространстве. Так начинается рост самой нервной клетки. В конце концов аксон встречается с дендритами других нервных клеток и вместе с ними образует синапс.

Из структуры синапса понятно, что передача нервных импульсов является односторонней. То есть невозможен обратный путь сигнала – от дендритов к аксону. Кроме того, передача сигнала производится с небольшой задержкой – так называемой «синаптической задержкой», которая составляет около 0,5 миллисекунд.

Известно, что в нервной системе содержатся нейроны, не имеющие аксонов. Как работают такие клетки и для чего они нужны – пока никто не знает.

Интересно, что исследования работы нервных клеток учёные проводили на кальмарах. Их нервные клетки настолько большие, что видны невооружённым глазом. Это позволило вставлять в них электроды и измерять электрический потенциал в разных частях клетки. Исследователи Ходжкин, Элкс и Хаксли за такую работу в 1963 году удостоились Нобелевской премии.

Классификация синапсов

Существует несколько классификаций соединений нервных клеток. Первую из них мы рассмотрели выше – это деление на химические, электрические и смешанные синапсы. Также синапсы можно разделить по характеру передаваемого сигала: возбуждающие и тормозящие. Синапсы могут быть разделены и по месту расположения: центральные, находящиеся в головном мозге, и периферические, расположенные в периферической нервной системе.

Также синапсы делят в зависимости от производимых нейромедиаторов. Одни производят норадреналин, другие – ацетилхолин, серотонин, глутамат и другие. Всего существует около шестидесяти видов нейромедиааторов, каждый из которых несёт специфическую функцию. Так, норадреналин является возбуждающим веществом, он активизирует все системы организма, порождает чувство ярости. Дофамин – гормон счастья, который сообщает организму состояние блаженства, порождает позитивные эмоции; также он отвечает за познавательные процессы. Как переизбыток, так и недостаток нейромедиаторов приводит к различным нарушениям в нервной системе и организме в целом. Так, недостаток дофамина порождает депрессию, упадок сил, приводит к слабоумию. Переизбыток глутамата может привести к гибели нервных клеток.

Строение и функционирование биологической нервной системы позволило учёным создать её искусственный аналог. В искусственной нейронной сети соединения между отдельными «нейронами» также именуют синапсами, есть в их составе и «дендриты», и «аксоны». В искусственных нейронных сетях удаётся смоделировать даже отдельные типы сигналов – так, есть здесь сигналы возбуждающие и тормозящие. Конечно, искусственная нейронная сеть является упрощённой моделью настоящей, биологической, но по мере развития технологий модель становится более детализированной. Так, в 2015 году в Швеции исследователи создали один из наиболее совершенных на сегодняшний день искусственных аналогов нейрона. Устройство было создано на основе органической биоэлектроники. Такой искусственный нейрон наиболее полноценно повторяет работу естественной нервной клетки и может даже общаться с другими нейронами.

Источник