- Что такое симулякр: определение и значение

- Определение

- История термина: античность

- Средневековье

- Новое время

- Эпоха постмодернизма

- Что такое симулякр по Бодрийяру?

- Сходства и различия определения у Делеза и Бодрийара

- Четыре ступени развития образа по Бодрийару

- Три порядка симулякров по Бодрийару

- «Войны в заливе не было»

- «Симулякры и симуляция» Жана Бодрийяра

- Что такое симулякр или зачем на самом деле нужен Диснейленд

- Варламова Дарья

- «Теории и практики» продолжают объяснять смысл часто употребляемых выражений, которые зачастую используются в разговорной речи в абсолютно неправильном значении. В очередном выпуске рубрики — рассказ о том, что такое симулякр, что общего у Диснейленда с тюрьмой и чем зацепил Бодрийяр режиссеров «Матрицы».

Что такое симулякр: определение и значение

Эпоха постмодернизма в литературе ознаменовалась появлением новых терминов и понятий. Одним из ключевых стал симулякр, концепцию которого разрабатывали такие мыслители, как Жорж Батай, Жан Бодрийар, Жиль Делез. Это понятие является одним из ключевых в постмодернистской теории.

Определение

Если ответить на вопрос «Что такое симулякр?» простыми словами, то это копия чего-то, что не имеет оригинала. Также это понятие можно охарактеризовать как знак, не имеющий обозначаемого объекта. Объясняя понятие симулякра на русском языке, часто говорят, что это «подобие подобия» или «копия копии». Само это понятие появилось достаточно давно — еще в античности. С течением времени к нему обращались многие философы, изменяя или дополняя его значение.

История термина: античность

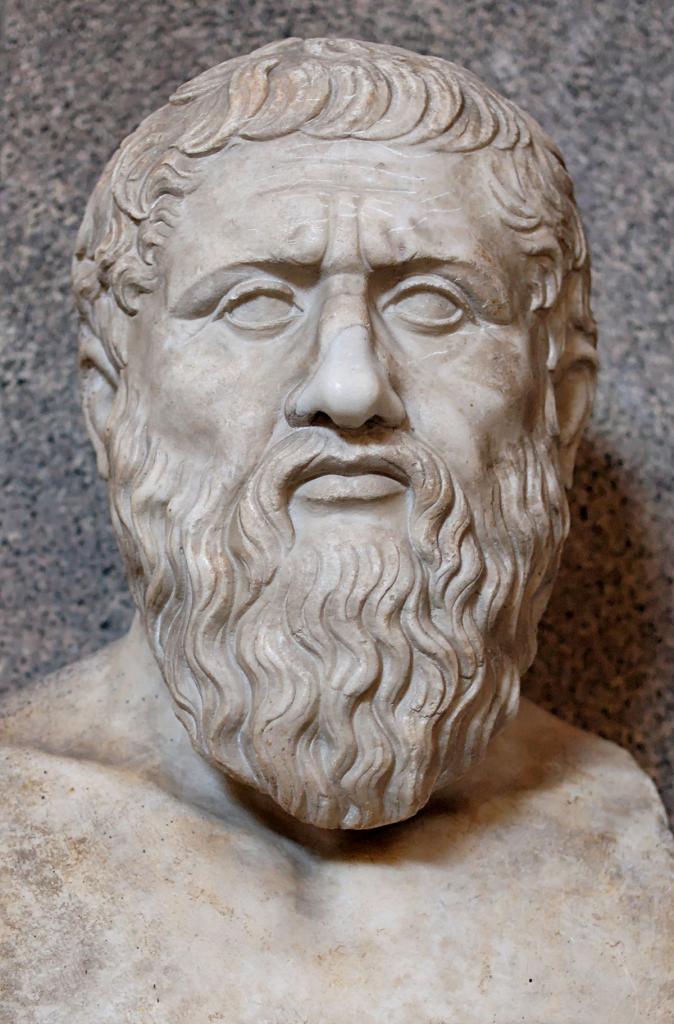

Это понятие ввел древнегреческий философ Платон. В его понимании симулякр обозначал просто изображение или воспроизведение: картину, рисунок, пересказ.

Использовал термин и Лукреций, он этим словом переводил понятие eicon (подобие, отображение), введенное Эпикуром. Для этих двух мыслителей это незаметный элемент, который исходит от тела. Лукреций считал, что симулякры бывают трех видов: появляющиеся из глубины на поверхность, исходящие от поверхности и видимые только на свету, фантазмы, создающиеся видениями.

Средневековье

В теологических трудах этой эпохи говорится о том, что человек — Божий образ и подобие — становится в результате грехопадения только образом, по сути симулякром. Как образы Бога также воспринимались иконы, однако по этому вопросу велась полемика: кто-то воспринимал такое отношение к иконе как идолопоклонство (Евсевий Кесарийский), а кто-то защищал иконопись (Иоанн Дамаскин).

Новое время

Философская мысль этой эпохи была направлена на познание действительности и на избавление от всего того, что мешало этому познанию. По мнению Фрэнсиса Бэкона, такой помехой были так называемые идолы, которых человек или создавал сам, или усваивал (например, театр, род, город). Идол — это фантом, ошибка ума.

Томас Гоббс связывает их с работой воображения и со снами. В новое время учение об образах и идолах также развивали такие деятели мысли, как Х. Фольф, А. Баумгартен.

Своя позиция была и у известнейшего философа Нового Времени Иммануила Канта. Он отрицал вымысел, не подтвержденный опытом, но при этом признавал значимую роль воображения в работе разума.

Эпоха постмодернизма

Во Франции философы Александр Кожев, Жиль Делез, Пьер Клоссовский, Жорж Батай также активно разрабатывали концепцию симулякра. В интерпретации Батая это результат отображения в произведении искусства, слове «мистического», суверенного жизненного опыта.

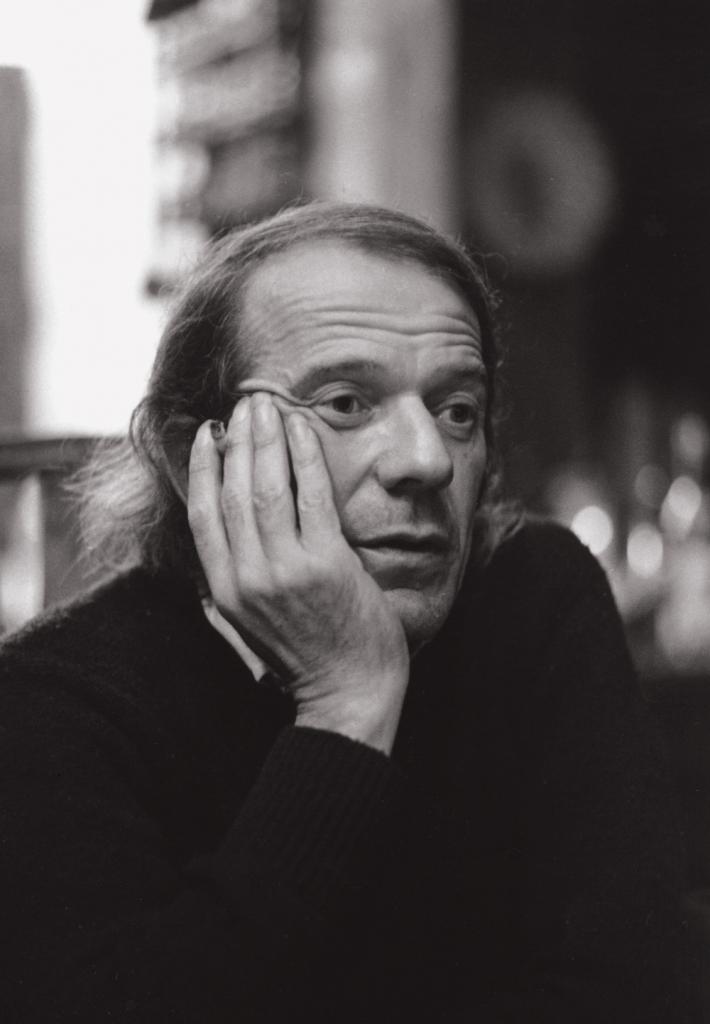

Делез стремился низвергнуть теорию Платона, в которой, как он считал, симулякр является просто ошибочной моделью. Симулякр, в понимании Делеза, — неудачная копия, порождающая иллюзию подобия. Он противоречит образу и отождествляется с элементами посторонней природы. Это явление философ называл «триумфом ложного претендента». Симулякр может сам производить собственные копии и приводить к мимикрии реальности, создавая гиперреальность.

Философы постмодернизма обратились к этому термину, чтобы показать, что искусство и творчество — это создание образов, выражающих душевное состояние человека, далекое от подобия действительности.

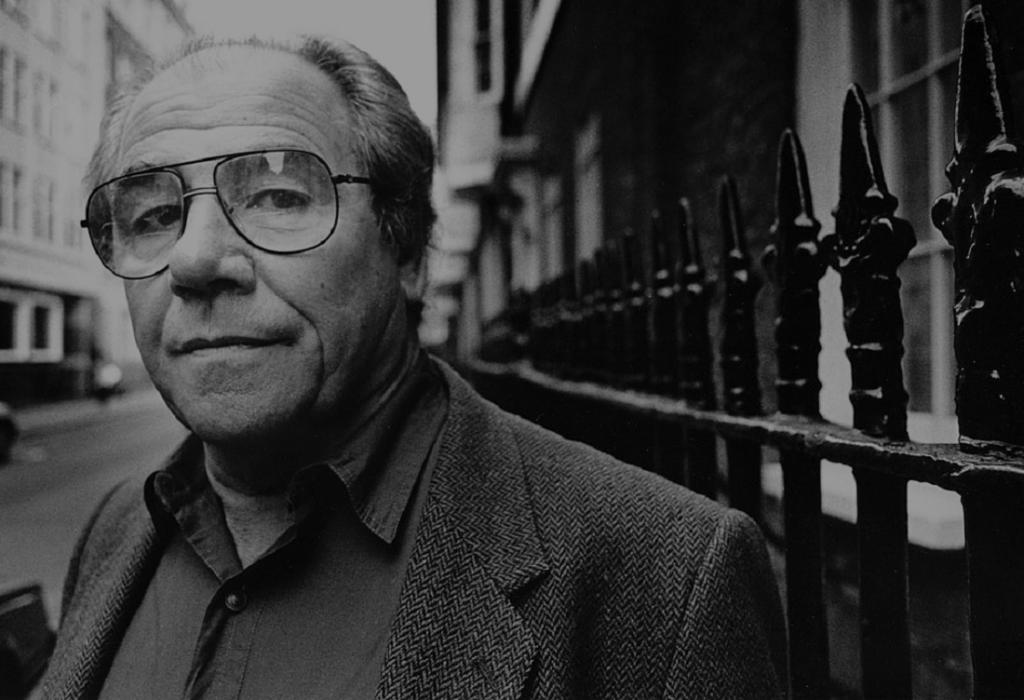

Новый смысл придал термину Жан Бодрийар, который применил его еще и по отношению к социальной действительности.

Что такое симулякр по Бодрийяру?

Философ считал, что этим термином можно назвать социокультурное явление, которое приобретает неоднозначный и неподлинный характер. Философ переносит определение из категорий онтологического и семиотического в реальную действительность. Он пытался объяснить симулякр итогом процесса симуляции — появления гиперреального явления при содействии моделей реального, которые не имеют «собственных истоков и реальности». Свойством его является возможность скрывать отсутствие реальности: например, государство является симулякром власти, а оппозиция — протеста.

Сходства и различия определения у Делеза и Бодрийара

Оба мыслителя считали, что современный мир переполнен симулякрами, что мешает разглядеть реальность. Философы хоть и опирались на тот термин, который ввел Платон, выступали за так называемое «низвержение платонизма». Также оба они отмечали серийность воспроизведения симулякров.

Принципиальное различие понимания того, что такое симулякр у этих двух философов заключалось в том, что для Делеза это было исключительно теоретическое понятие, в то время как Бодрийар видел практическое применение термина в социокультурной жизни общества. Различаются у философов и значения понятий «имитация» и «симуляция»: для Делеза это принципиально противоположные понятия, а Бодрийар связывает их, называя имитацию первой ступенью симуляции. Также Бодрийар видит развитие симулякра, выделяя три этапа в зависимости от исторической эпохи. Для другого философа симулякр статичен. Еще одно принципиальное различие в отношении симулякра к истине: у Делеза он ее отрицает, у Бодрийара — замещает. Что касается движения симулякра, тут мнения тоже расходятся: Бодрийяр считает, что симулякр движется и развивается линейно в истории, Делез — что он цикличен, вечно возвращается на исходную точку развития.

Четыре ступени развития образа по Бодрийару

Симуляция, по мнению философа, является завершающим этапом эволюции образа. Всего Бодрийар выделяет четыре этапа:

- Базовая копия реальности. Сюда можно отнести, например, фотографию или видеозапись.

- Искажение и изменение реальной действительности, например, резюме ищущего работу.

- Подделка реальности и сокрытие ее отсутствия. Символ, скрывающий отсутствие того, что он символизирует.

- Расторжение всех связей с реальной действительностью. Переход знака из категории означения в категорию симуляции, обращение в симулякр. Если на предыдущем этапе его функция — скрыть отсутствие реальности, то теперь в этом нет необходимости. Знак не скрывает отсутствие оригинала.

Три порядка симулякров по Бодрийару

В каждой эпохе существовал свой тип копии. Менялись они в соответствии с изменением закона ценностей.

- Подделка — тип симулякра, который существовал в период с начала эпохи Возрождения до промышленной Революции.

- Производство — преобладающий вид во время промышленной эпохи.

- Симуляция — главный вид современной действительности.

Первый тип симулякра зависит от естественных законов ценности, второй — от рыночной стоимости, третий — структурных законов ценности.

«Войны в заливе не было»

Эта работа — собрание трех небольших эссе Жана Бодрийара, в которых очень наглядно иллюстрируется его понимание понятия симулякра. В заголовках работ философ ссылается на пьесу «Троянской войны не было» авторства Жана Жироду («Войны в заливе не будет», «Действительно ли идет война в заливе», «Войны в заливе не было»).

Автор ссылается на войну в Персидском заливе. Он утверждает, что войной это событие не было, так как хорошо вооруженные американские войска почти не атаковали иранские. О жертвах с противоборствующей Америке стороны почти ничего не известно. Люди узнавали о боевых действиях из средств медиа, которые не давали понять, какие события случились в реальности, а какие были искажены, утрированы, стилизованы.

Основная идея данного сборника — показать людям, как современные медиа подменяют действительность. Возможность рассказать о каком-то происшествии в режиме реального времени делает рассказ о нем более значимым и важным, чем само событие.

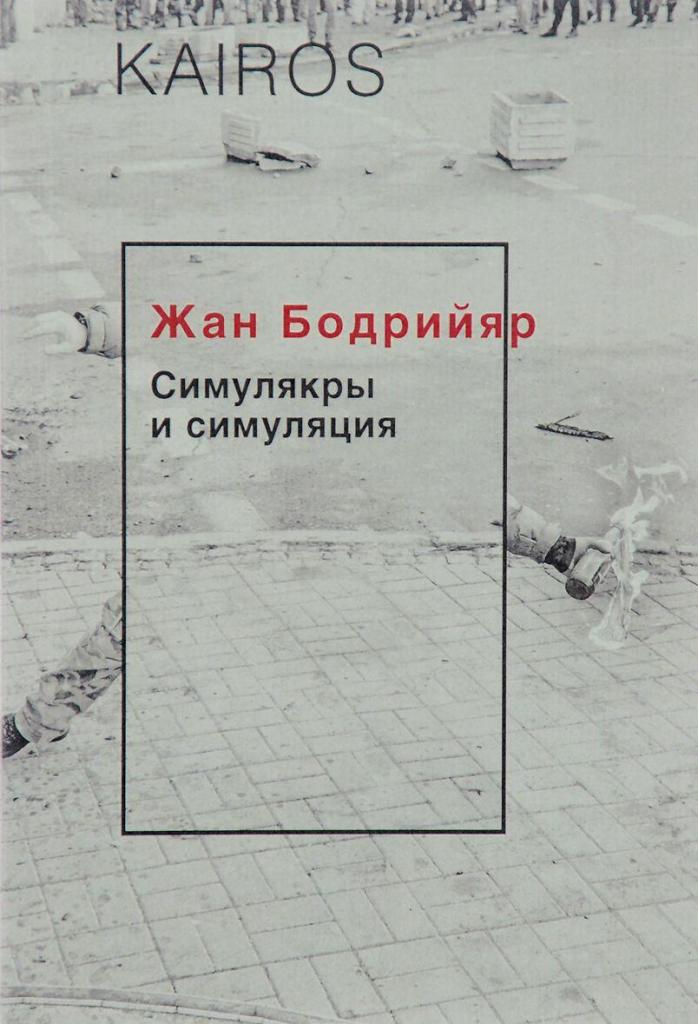

«Симулякры и симуляция» Жана Бодрийяра

Это один из наиболее значимых трактатов философа. В этой работе он исследует связи между реальностью, символами и обществом. Всего в трактате 18 глав. Любую из них можно охарактеризовать как отдельное произведение.

Примечательно что, для эпиграфа выбрана цитата, отсылающая к ветхозаветной книге Екклезиаст и объясняющая, что такое симулякр:

Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина.

Но, по факту, эта фраза в Екклезиасте отсутствует.

Основные идеи «Симулякров и симуляций» Бодрийяра:

- Постмодернизм — время повсеместной симуляции. Реальность превратилась в модель, пропало противопоставление между знаком и действительностью.

- Современное Бодрийару общество заменило реальную действительность образом и символом, следовательно, весь опыт, который получило человечество есть симуляция.

- Общество так сильно переполнилось симулякрами, что любой смысл кажется неважным и непостоянным. Данный феномен мыслитель назвал «прецессией симулякров».

- Происходит смещение от знаков, которые маскируют явление, к знакам, за которыми его нет. Это ознаменовывает начало эпохи симуляции, где нет ни Бога, ни суждения.

- При наступлении эры симуляции история трансформируется в мифологию, прошлое становится фетишем. История врывается в жанр кинематографа, но не из-за того, что нужно воспроизвести события прошлого, а из-за ностальгии по референции, которая была утрачена с появлением гиперреальности.

- Кино пытается достичь полного, максимального тождества с реальным, но совпадает только само с собой.

- Информация не только не совпадает с сутью явления, но и разрушает ее, нейтрализует. Вместо побуждения к коммуникации, вместо создания смысла, информация только симулирует их. Этими процессами, по мнению Бодрийара, СМИ добиваются распада всего социального.

Источник

Что такое симулякр или зачем на самом деле нужен Диснейленд

Варламова Дарья

«Теории и практики» продолжают объяснять смысл часто употребляемых выражений, которые зачастую используются в разговорной речи в абсолютно неправильном значении. В очередном выпуске рубрики — рассказ о том, что такое симулякр, что общего у Диснейленда с тюрьмой и чем зацепил Бодрийяр режиссеров «Матрицы».

Симулякр — слово, необходимое для описания и постижения многих современных процессов — от постмодернистского искусства до виртуальной реальности. Не случайно даже в «Матрице» герой Киану Ривза использует в качестве тайника книгу французского философа Жана Бодрийяра «Симулякры и симуляция». Ведь, по сути, матрица — и есть симулякр, то есть копия чего-то, что не существует в реальности. Компьютерная программа воспроизводит давно исчезнувший мир конца ХХ века.

Понятие «симулякр» впервые встречается в латинских переводах Платона — как эквивалент греческого слова «эйдолон». Греческий философ разделял материальный мир и трансцендентный мир идей — эйдосов. Идеи воплощаются в реальных предметах и важно, чтобы это воплощение происходило без искажений. А «эйдолон» — это ложная копия, искажающая идею-прототип, не отражающая ее сущности. А значит, нарушающая гармонию Вселенной.

Позднее идею симулякра стали развивать французские философы-постмодернисты — Жорж Батай, Жиль Делез и Жан Бодрийяр. Делез предлагает необычайно смелую концепцию: по его мнению, человек и есть симулякр. «Бог сотворил человека по образу и подобию, — пишет философ. — Однако же в результате грехопадения человек утрачивает подобие, сохраняя при этом образ. Мы становимся симулякром. Мы отказываемся от морального существования ради того, чтобы войти в стадию эстетического существования».

Одно из главных свойств симулякра по Бодрийяру — способность маскировать отсутствие настоящей реальности. По сравнению с очевидно искусственным привычная среда кажется более «настоящей» — в этом и заключается ловушка.

А Жан Бодрийяр считал симулякром современную мировую политику: власть симулирует власть, оппозиция симулирует протест. Массмедиа только подливают масла в огонь — они лишь имитируют акт коммуникации и передаваемая ими информация не имеет смысла. Как в популярнейшем фильме о политтехнологиях «Хвост виляет собакой» — чтобы отвлечь внимание от подмоченной репутации президента США, его пиарщики разыгрывают несуществующую войну в Албании. Студийный репортаж с «места военных действий», с девушкой, прижимающей к груди котенка — это не что иное как симулякр. Симулякром становится и местный «поручик Киже» — несуществующий американский солдат, выдуманный специально для того, чтобы вселять чувство патриотизма в сердца простых американцев.

Еще дальше зашел Виктор Пелевин в романе «Generation П»: там подделкой становятся все медийные персоны российского телевидения и некоторые — американского: «Рейган со второго срока уже анимационный был. А Буш… Помнишь, когда он у вертолета стоял, у него от ветра зачес над лысиной все время вверх взлетал и дрожал так? Просто шедевр. Я считаю, в компьютерной графике рядом с этим ничего не стояло. Америка…» В реальной жизни сознательным производством симулякров занимаются «информагенства несуществующих новостей» — американское The Onion и наше FogNews. Иногда грань между выдумкой и реальностью оказывается настолько тонкой, что другие издания перепечатывают фэйковые новости, приняв их за чистую монету.

За идею симулякра ухватилось и изобразительное искусство — в первую очередь, поп-арт. Художник притворяется, что воспроизводит натуру, но при этом в самой натуре не нуждается: оболочка, обозначающая предмет, становится важнее самого предмета. Писатель и критик Александр Генис приводит такой пример: «Так, на одной из ранних картин Энди Уорхола «Персики» изображены не сами фрукты, а консервная банка с фруктами. В этом различии пафос всего направления, обнаружившего, что в сегодняшнем мире важен не продукт, а упаковка, не сущность, а имидж».

Одно из главных свойств симулякра по Бодрийяру — способность маскировать отсутствие настоящей реальности. По сравнению с очевидно искусственным привычная среда кажется более «настоящей» — в этом и заключается ловушка. В качестве примера философ приводит знаменитый парк аттракционов: «Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что Диснейлендом на самом деле является «реальная» страна — вся «реальная» Америка (примерно так, как тюрьмы служат для того, чтобы скрыть, что весь социум, во всей своей полноте, во всей своей банальной вездесущности, является местом заключения). Диснейленд представляют как воображаемое, чтобы заставить нас поверить, что все остальное является реальным».

В конечном счете симулякры становятся реальнее самой реальности — и из этого возникает гиперреальность, то есть, замкнутая на самой себе среда, которая уже никак не соотносится с объективной действительностью. Мир, где правдоподобно изображенная фантазия становится тождественна реальности. Так что в смысле все мы уже живем в Матрице.

Неправильно «Представляете, Вася отпросился с работы — утверждает, что стало плохо с желудком. — Кому ты веришь, он же известный симулякр!» Правильно: «симулянт».

Правильно «Отношения Володи и Саши уже давно превратились в симулякр — кажется, они больше соседи, чем друзья».

Правильно «Потребление — есть симулякр счастья, бесконечная погоня за тем, чего нет».

Источник