Синдром вегетативной дисфункции

Что это такое? Это комплекс симптомов, возникающих из-за нарушения нейро-гуморальной регуляции работы органов и систем. В норме симпатическая и парасимпатическая нервная системы гармонично и слаженно работают вместе. Симпатическая система преобладает, если человеку нужно действовать быстро, активно: бежать, прятаться, бояться. Парасимпатическая, наоборот – когда человек отдыхает, расслаблен, спит.

При сбое в работе этих двух систем и возникает синдром вегетативной дисфункции.

Это нарушение бывает центрального и периферического происхождения. В первом случае проблема локализуется в структурах мозга. Во втором – сбой возникает в структурах симпатической и парасимпатической нервных систем.

Первичные нарушения возникают редко – только в случае органического поражения мозговых структур. Чаще бывают вторичные нарушения при наличии соматических заболеваний, психических или неврологических.

Течение синдрома вегетативной дисфункции может быть перманентное (постоянное), или приступообразное.

Люди с избытком симпатической иннервации имеют определенный склад характера – это активные, очень работоспособные энергичные люди, которые быстро думают, быстро принимают решения, креативны. Но при этом часто им трудно заснуть, в большей или в меньшей степени присутствует тревожность.

Как правило, они привыкают к своему складу личности, но в определенные моменты жизни, когда берут на себя слишком много, не рассчитав свои силы, или обстоятельства складываются так, что они не успевают восстановиться, их симпатическая система становится слишком напряжена, и тогда возникают следующие жалобы:

- нарушается сон

- повышается артериальное давление

- учащается пульс

- возникает ощущение нехватки воздуха

- могут появиться панические атаки со страхом смерти или страхом сойти с ума.

Люди с преобладанием в конституции парасимпатической нервной системы часто задумчивы, медлительны, нерешительны, мечтательны, склонны к депрессиям. В тяжелых жизненных ситуациях или при избыточной нагрузке их парасимпатическая нервная система становится еще активней:

- снижается артериальное давление, вплоть до обморочных состояний

- возникает потливость

- мерзнут руки и ноги

- становится трудно радоваться, развивается апатия

- возникают мигрени.

Личности с синдромом вегетативной дисфункции, как правило, приятные, чувствительные, отзывчивые. Среди таких людей много поэтов, писателей, художников, журналистов, педагогов или просто творческих людей.

Задача невролога – помочь пациенту с синдромом вегетативной дисфункции, объяснить, успокоить, обследовать и назначить лечение.

Прежде всего, необходимо наладить режим сна и бодрствования пациента. Также необходимо обеспечить ему правильное питание, восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Очень важно пить достаточное количество воды. Следует убрать из спальной комнаты телевизор и компьютер, комнату для сна максимально затемнить. По возможности, исключить общение с неприятными людьми, соблюдать информационную гигиену, то есть снизить количество раздражающих факторов.

Невролог должен осмотреть пациента для исключения первичного поражения нервной системы, назначить ряд обследований и выработать схему лечения. В таких случаях нет единого шаблона, к каждому пациенту нужен индивидуальный подход и подбор терапии. В лечении используются антиоксиданты, ноотропы, антидепрессанты, транквилизаторы, витамины, сосудистые средства, симптоматическая терапия.

Источник

Дисфункция вегетативной нервной системы (вегетативная дистония)

Опубликовано сб, 08/11/2014 — 11:11

Сегодня вегетопатология представляет собой важный раздел неврологии. Дисфункция вегетативной нервной системы или вегетативная дистония ( вегето — сосудистая дистония, нейроциркуляторная дистония ) встречается очень часто ( 50% всех неврологических расстройств) и проявляется разнообразными симптомами в самых причудливых сочетаниях: стойкими кардиалгиями ( «боли в сердце») , артериальнми «гипертонией» или «гипотонией», тахикардиями или аритмиями, пролонгированной и «непонятной» гипертермией ( субфебрилитетом), трудностью вдоха или одышкой с нарушением ритма дыхания, тошноты и рвоты, потоотделения , головокружений и различными «вегетативными пароксизмами» (» паническими атаками» ). Ранее относительно стойкие изменения в вегетативной нервной системе назывались «вегетативным неврозом».Ведущими этиологическими факторами вегетативной дистонии считаются отрицательные эмоции и нервное напряжение, а сама она нередко рассматривается как ранняя компенсаторно — приспособительная реакция сосудистой системы. Лица с конституциональной вегетативной лабильностью и с наседственной отягощенностью этим фактором более склонны к ангиодистонии. Инфекционно — токсические и аллергические влияния повышают чувствительность и уязвимость вегетативной нервной системы. Ангиодистонии склонны к хроническому течению с ремиссиями и рецидивами. Причем повторные инфекции , переохлаждение и психотравмы могут спровоцировать рециив данной патологии.

В организме вегетативная нервная система обеспечивает сохранение и поддержание гомеостаза , включая частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, PH крови , биохимических показателей и др. Кроме того, этот отдел нервной системы принимает активное участие в мобилизации различных функциональных систем организма для адаптации к внешней среде.

С точки зрения анатомии и морфологии выделяют сегментарный (периферические вегетативные нервыи сплетения, ганглии,боковые рога спинного мозга , ядра вегетативных нервов в стволе мозга ) и надсегментарный отделы вегетативной нервной системы.

Сегментарное поражение всегда проявляется локальностью («очаговой» изоляцией выпадения или раздражения ) : синдром Горнера (симпатические волокна) , локальный ангидроз или депигментация ( боковые рога спинного мозга) , «фиксированный пульс» (нейропатии при сахарном диабете ) и др. Анатомически надсегментарные отделы вегетативной нервной системы включают в себя: верхние отделы ствола мозга , гипоталамус, лимбическую систему, ассоциативные зоны коры головного мозга. Надсегментарное поражение отличает интегративный характер, т.е. согласование вегетативных функций с эмоциональными, моторными, гормональными реакциями, направленные на реализацию целостного акта поведения. Синдромы дезинтеграции проявляют себя нарушением координированной работы вегетативных, эмоциональных , моторных, эндокринных, иммунных актов : «вегетативные кризы» при «ожидании» опасности или попыткамх взять под контроль функциональную активность органов. Синдром вегетативной дисфункции может выражаться в трех вариантах: синдром периферической вегетативной недостаточности, ангиотрофоалгический синдром, психовегетативный синдром.

Синдром периферической недостаточности возникает тогда , когда имеет место дегенерация и атрофия нейронов боковых рогов , вегетативных ганглиев, периферических нервных волокон ( «вегетативная нейропатия» ) и других сегментарных структур. Основные симптомы периферической вегетативной недостаточности: ортостатическая гипотензия, тахикардия в покое , артериальная гипертензия в положении лежа, гипогидроз, гастропарез, импотенция, недержание мочи, запоры, диарея, снижение зрения в сумерках, апноэ во сне. Выделяют первичные и вторичные формы периферической вегетативной недостаточности. При первичной форме имеет место хроническая, прогрессирующая дегенерация вегетативных нейронов ( изолированная или сочетанная) , встречающаяся , например, при паркинсонизме и атаксии. , наследственные полинейропатии ( поражение двигательных и чувствительных периферических нервов). Вторичные формы периферической вегетативной недостаточности встречаются чаще на фоне соматических и органических заболеваний центральной нервной системы ( поражение спинного мозга, рассеянный склероз, алкогольная энцефалопатия, синдром Корсакова и др.). Вторичная периферическая недостаточность наблюдается при сахарном диабете ( тахикардия в покое) , алкоголизме ( потоотделение) , амилоидозе, порфирии ( гастроинтестинальные расстройства) заболеваниях соединительной ткани , дефиците витамина В12, различных интоксикациях и даже просто у пожилых людей и лиц старческого возраста.

Ангиотрофоалгический синдром в основном проявляется локальными вегетативными расстройствами на конечностях ( феномен Рейно, каузалгии ) и встречается в трех вариантах : болевой, сосудистый и трофический. Ангиотрофалгические синдромы возникают при различных неврологических заболеваниях головного и спинного мозга: остеохондроз позвоночника, туннельные синдромы, полинейропатии и др., а также при заболеваниях соединительной ткани ( склеродермия), недостаточности кровообращения, эндокринной или гастроинтестинальной патологии и др.

Психовегетативный синдром следует считать наиболее частым проявлением синдрома вегетативной дистонии. Представляют интерес принципы и алгоритмы диагностики психовегетативного синдрома: исключение соматического и неврологического (вестибулярные расстройства, обмороки, цефалгии, функциональные неврологические расстройства : псевдопарезы, атаксии , локальные парестезии и пр. ) заболеваний ( (определение их удельного веса) , выделение факторов , определяющих «выбор органа» ( «основная жалоба» ), выявление «полисистемности» вегетативных расстройств , уточнение перманентности и пароксизмальности течения , определение аффективных , эмоциональных, мотивационных психопатологических синдромов.

Феноменология психовегетативного синдрома ( «русло, по которому течет вегетативная дисфункция» ) определяется : предиспозиционным фактором , предшествующими заболеваниями органа или системы ( locus minoris resistense) , витальной значимостью органа , наблюдением подобных расстройств у «значимых» для пациента людей , наличием и характером психотравмирующих факторов.

Симтоматика вегетативных нарушений

Кардиология: нарушения ритма, боли в сердце ( сенестопатии) , колебания артериального давления

Пульмонология: гипервениляционные расстройства

Гастроэнтерология: диспептические расстройства

Отоневрология: несистемные головокружения, предобморочные состояния

Урология: поллакиурия, цисталгии и др.

При психовегетативном синдроме выявляются аффективные ( расстройства тревожно — депрессивного спектра) и мотивационные расстройства ( слабость, усталость, утомляемость, снижение аппетита, ослабление либидо, нарушения сна), а также сложные ипохондрические синдромы.

Лечение синдрома вегетативной дисфункции требует соблюдения правил общегигиенического режима, правильного ритма жизни, санациии очагов хронической инфекции. Основными медикаментами , применяемыми для терапии синдрома являются транквилизаторы ( короткий период и системность приема для исключения зависимости ) и антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина ( СИОЗС). При умеренно выраженном психовегетативном синдроме испорльзуют фитотерапию ( при гиперстеническом варианте синдрома — препараты валерианы, боярышника, пустырника, при гипостеническом — элеутерококк, заманиха, жень — шень ). Выбор вегетотропных средств определяется симптомами изменения тонуса вегетативной нервной системы : симпатикотонии, ваготонии или смешанных ( нормопарасимпатикотония на фоне гипосимпатикотонии) формах. С целью более точного определения тонуса отделов вегетативной нервной системы в нашей клинике применяются нейрофизиологические методики ( симпатические вызванные потенциалы и кардиоинтервалметрия). При системной гипертензии назнаают медикаменты, тормозящие центральную симпатическую активацию ( клофеллин ) , альфа и бета — адренергические блокаторы ( анаприллин ). С целью регуляции регионарного сосуистого тонуса используют но — шпу, папаверин, дибазол, антагонисты кальция, альфа — блокаторы. Для улучшения микроциркуляции и реологического состояния крови назначают эуфиллин, трентал, ацетилсалициовую кислоту , дипиридамол ( курантил) . При смешанных формах синдрома вегетативной дисфункции применяют белэтаминал, беллоид, белласпон. Используют также средства , улучшающие обменные процессы : аминалон, пирацитам, энцефабол, витамины. Из немедикаментозных средств показаны электросон, иглорефлексотерапия, лекарственный электрофорез , дарсонвализация, гидротерапия ( хвойные, кислородны, радоновые ванны ) . Также рекомендуется когнитивно — бихевиоральная и гипносуггестивная терапия , занятия дыхательной гимнастикой ( вдох : выдох = 1 :2) с переходом на диафрагмальное дыхание , дыхание в «полиэтиленовый мешок» , при появлени признаков тетании — препараты кальция и магния.

Источник

Симпатика что это значит

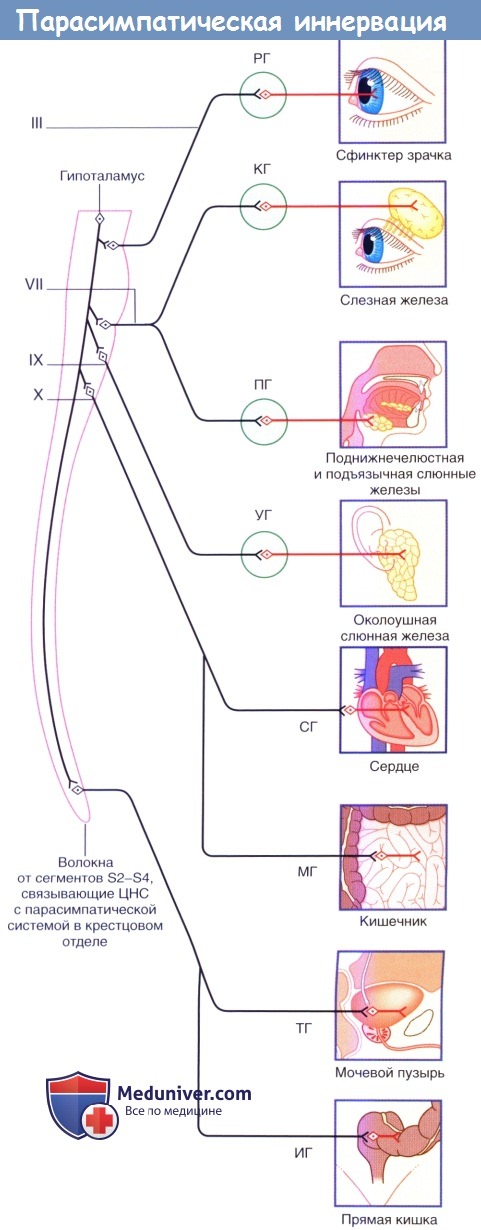

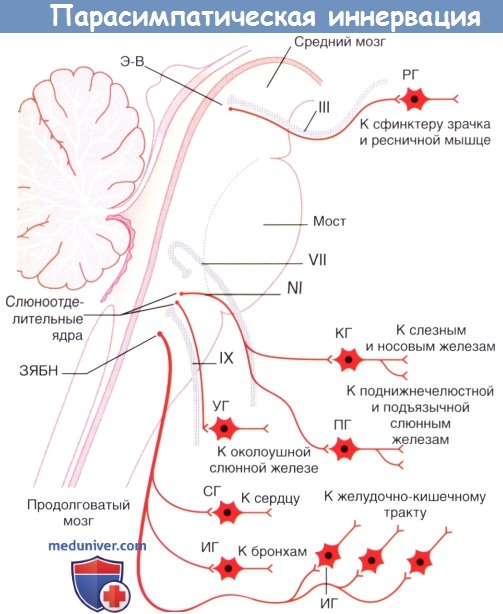

Парасимпатическая нервная система «уравновешивает» симпатическую. Она обеспечивает адаптацию глаз к зрению на близком расстоянии, снижение частоты сердечных сокращений, активацию секреции слюны и других пищеварительных соков, а также усиление перистальтики кишечника. Самый яркий пример согласованной активности парасимпатической и симпатической систем — их взаимодействие во время полового акта.

Центральная часть парасимпатической нервной системы состоит из головного (краниального) отдела и спинномозгового (сакрального) отдела. Преганглионарные волокна отходят от ствола головного мозга в составе четырех черепных нервов (глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного и блуждающего) и от крестцовых сегментов спинного мозга.

РГ—ресничный ганглий; СГ—сердечные ганглии; ИГ—интрамуральные ганглии; МГ—миэнтерические ганглии (ганглии, связанные с мышечной оболочкой кишечника);

УГ—ушной ганглий; ТГ—тазовые ганглии; КГ—крылонебный ганглий; ПГ—поднижнечелюстной ганглий.

а) Краниальный отдел парасимпатической системы. Преганглионарные волокна распространяются в составе четырех черепных нервов:

1. В составе глазодвигательного нерва, образующего синапс с ресничным ганглием. Постганглионарные волокна отвечают за иннервацию мышц, участвующих в рефлексе аккомодации, — сфинктера зрачка и ресничной мышцы.

2. В составе лицевого нерва, образующего синапс с крылонебным ганглием (отвечающим за иннервацию слезных и носовых желез) и поднижнечелюстным ганглием (отвечающим за иннервацию поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез).

3. В составе языкоглоточного нерва, образующего синапс с ушным ганглием (отвечающим за иннервацию околоушной слюнной железы).

4. В составе блуждающего нерва, образующего синапсы с экстрамуральпыми (расположенными вблизи иннервируемого органа) и с интрамуральными (расположенными в стенке иннервируемого органа) ганглиями сердца, легких, нижней части пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, тонкого кишечника, а также восходящей и поперечной ободочной кишки.

РГ—ресничный ганглий; СГ—сердечные ганглии; ИГ—интрамуральные ганглии; МГ—миэнтерические ганглии (ганглии, связанные с мышечной оболочкой кишечника);

УГ—ушной ганглий; ТГ—тазовые ганглии; КГ—крылонебный ганглий; ПГ—поднижнечелюстной ганглий.

б) Сакральный отдел парасимпатической системы. Позади первого поясничного позвонка крестцовые сегменты спинного мозга образуют его терминальную часть — мозговой конус спинного мозга. Серое вещество боковых рогов крестцовых сегментов S2, S3 и S4 спинного мозга дает начало преганглионарным волокнам, которые, распространяясь каудальнее в составе передних корешков спинного мозга, переходят в конский хвост.

После выхода из тазовых крестцовых отверстий часть волокон ответвляется и образует тазовые внутренностные нервы. Волокна левого и правого внутренностных тазовых нервов образуют синапсы либо с ганглионарными клетками, расположенными в стенках толстой (дистальные отделы) и прямой кишки, либо с тазовыми парасимпатическими ганглиями, находящимися рядом с описанными выше тазовыми симпатическими.

Постганглионарные парасимпатические волокна отвечают за иннервацию детрузора мочевого пузыря, а также средней оболочки внутренней срамной артерии и ее ветвей, идущих к кавернозной ткани клитора или полового члена.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.11.2018

Источник