Значение слова град

Словарь Ушакова

1.

1. Один из видов атмосферных осадков, выпадающий небольшими ледяными шариками. Град побил посевы. Шел дождь с градом. Град величиною с орех.

2. перен., только ед. Множество (о чем-нибудь осыпающем, поражающем; книж.). Град пуль. Град камней. Град насмешек. Град писем. «Град колкостей и шуток ваших грянет.» Грибоедов .

2.

град 2 , града, муж. (церк.-книжн., поэт. устар.). Город. «Красуйся, град Петров! (Петербург).» Пушкин .

Архитектурный словарь

1. Город (1), укрепленное поселение со множеством домов, соединенных улицами.

3. Вал (1), окружающий город или его часть.

(Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)

Словарь терминов МЧС

атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. В Германии в 1925 зарегистрирован случай, когда градина имела вес 2 кг и пробила крышу дома. В Индии в 1939 градина имела вес 3,4 кг, а в Китае в 1902 — 4,5 кг. В Ставропольском крае в 1958 среди очень крупных была обнаружена градина весом 2,2 кг. От града пострадали дома, деревья, градом было убито в поле 90 ягнят. С градом связаны повреждения сельскохозяйственных и садовых культур. Известны случаи, когда град убивал домашний скот и повреждал самолеты, автомобили, постройки.

Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

атмосферные осадки в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Источник

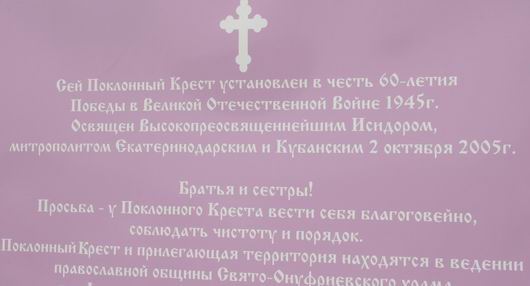

Храни, Господи, град сей.

Объезжая окрестности йуха России, обнаружил новую моду.

Во всех подобающих (как кажется кому-то не слишком умному) местах строятся различного вида кресты. Места для строительства подбираются так: либо на въезде в город, либо на приметной возвышенности, чтоб издалека видно было.

Данный экземпляр забавен тем, что издалека совершенно жутким образом напоминает. мишень. Подлецы-архитекторы, среди которых наверняка затесался какой-то подлый жидомасон, наверняка с умыслом соорудили изделие таким образом, что издалека наблюдается чёрного цвета центр (лик Христа не просматривается издали), круглая линия вокруг него и перекрестие.

Причина строительства может быть любой

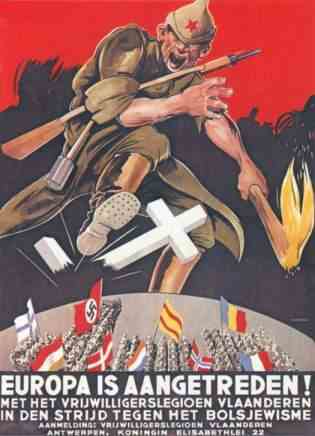

к примеру, 60-летие Великой Победы сугубо атеистических войск сталинской Красной Армии над интернациональной оравой европейских государств, консолидированной Адольфом Гитлером, на пряжках солдат которого красовалась надпись «Gott mit uns», сиречь — «С нами бог».

Они действительно полагали, что в лице СССР борются с безбожием.

Как это выглядело на языке плаката гитлеровской Германии:

Но это, так сказать, исторический экскурс в сегодня уже неочевидное — искажение исторических реалий привело к тому, что некоторые полагают православную церковь едва ли не главным организатором Великой Победы, доходит до утверждений о том, что будто бы Москву Гитлер не взял потому, что вокруг неё по приказу Сталина летал самолёт с иконой какой-то (в разных источниках иконы разные) божьей матери, что Сталинградская битва началась с молебна советских войск, что Кенигсберг советские войска взяли благодаря чудесному появлению в небе над городом лика божьей матери, и так далее.

С подобной ересью можно ознакомиться в изобилии на православном сайте » Победа.ру «

А настоящее России состоит в поветрии на установку подобных объектов религиозного культа. Довелось лицезреть такие кресты близ Новороссийска, в Анапе, близ Темрюка, а также на трассе М4 где-то в Ростовской области, город уж и не упомню. Страдают такими затеями, как можно понять, представители единственной, а именно — православной конфессии. Возможно, что таким спобом они помечают, по выражению одного из церковников, «каноническую территорию православия».

Возможно, это просто извечная болезнь — в нашей стране это, можно сказать, давняя традиция, изначале воздвигались идолища поганые, потом их порубили и сплавили по рекам, потом пришло время крестов, потом время коммунистических стел и обелисков с надписями типа «Слава КПСС!», теперь настало время крестового рецидива. Некоторым людям хочется, чтоб что-то стояло. И ставят — то, что им кажется подобающим в настоящий момент. Отходят, любуются — экие мы молодцы.

Кое-где установка крестов носит утилитарный монетаристский характер. К примеру, вот образчик — рядом с крестом установлена православная подзорная труба, в которую желающие могут обозреть окрестности. Не забыв пожертвовать на храмЪ.

Чтобы желающие не спёрли трубу вместе с ящиками для пожертвований, на горе с крестом, как прибитый гвоздями, весь день сидит казачок в штатском.

Удивило то, что на некоторых изделиях можно увидеть надпись «Храни, господи, град сей!». Но при этом изделия (и надписи) сориентированы вовсе не по месту обитания предполагаемого божества (Отче наш, Иже еси на небесех), а по направлению въезда в город. Как будто люди, установившие памятник, полагают, что божество временами, подобно церковным иереям, совершает инспекционные объезды вверенной ему территории канонического православия на старой «Таврии», ну или как вариант — на новом «Хаммере», украшенным аэрографией на религиозную тематику.

Это кажется непонятным, ведь если следовать канонам логики, то существу «иже еси на небеси» послания нужно выкладывать на земле — ему так легче ознакомиться с текстом.

Впрочем, история с крестом — вообще штука непонятная. Представьте себе, что некоего человека казнили на электрическом стуле. Вам покажется гуманной и осмысленной регулярная демонстрация отцу этого человека электрического стула?

Однако всем нам следует порадоваться хотя бы тому, что этого проповедника, возомнившего себя сыном бога и царём иудейским распяли, а не, скажем, повесили. Представляете себе виселицы на маковках церквей и на въезде в города? А ведь могло быть и такое.

С другой стороны, в данных изделиях может быть и практический смысл — к примеру, они хорошо выполняют роль громоотвода.

Источник

Значение слова «град»

1. Атмосферные осадки, выпадающие в виде округлых льдинок (величиной с горошину и больше), представляющих собой дождевые капли, замерзшие в воздухе. Дождь с градом. □ Не дозрела моя колосистая рожь, Крупным градом до корня побитая! И. Никитин, Внезапное горе.

2. перен.; чего. Множество, обилие, поток чего-л. Град насмешек.□ Солдаты дерутся, как львы, — хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Куприн, Поединок. Целый град булыжников полетел в Сергея. Гайдар, Военная тайна.

3. в знач. нареч. гра́дом. В виде крупных, обильных капель (о поте, слезах). Метель не утихала —. Лошадь начинала уставать, а с него [Владимира] пот катился градом. Пушкин, Метель. Из моих глаз градом полились слезы. М. Горький, Однажды осенью. || перен. Обильно, во множестве. И удары снова градом посыпались ему на голову. Лермонтов, Вадим. Подали чай, усадили Басистова. Расспросы посыпались на него градом. Тургенев, Рудин.

ГРАД 2 , -а, м. Трад.-поэт. Город. Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо, как Россия. Пушкин, Медный всадник.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Источник

градъ

и по вьсѩ нощи обиходѩ дворъ манастырьскыи. и мл҃твѹ творѩ. и тою огража˫а и ˫ако градъмь твьръдъмь. ЖФП XII, 57б ; приидохомъ къ дворѹ томѹ разбои хотѩще творити… и видѣхомъ градъ сѹщь высокъ зѣло. Там же, 57в ; да за тѣма градома раи б҃ии. ідѣ же былъ… адамъ съ евгою. СбПаис XIV/XV, 160 об.

безаконьниі же ізмаільти. приближишасѩ къ градѹ. і остѹпиша градъ силою. і отыниша тыномь всь. ЛН XIII–XIV, 123 ( 1238 ); и бѩхѹ пристроили собѣ брань на градѣ крѣпкѹ. Там же, 139 ( 1262 ); злонасилници съмрада не терпѩще измѣтывахѹть ˫а съ града въ гроблю. (ἀπο τοὺ τείχους) ГА XIII – XIV, 161в ; Ѡльга же повелѣ ископати ˫аму. велику и глубоку. на дворѣ теремьстѣмь. внѣ града. ЛЛ 1377, 15 об. ( 945 ); и горожане скочиша з града и почаша сѣчи воѣ Дв҃довы. Там же, 91 об. ( 1097 ); вьрху сихъ вратъ града скровенъ бж(с)твьныи сп҃са х҃а образъ. Пр 1383, 144а ; дру(г) вѣре(н) покро(в) крѣпо(к)… бра(т) ѿ брата помагае(м) ˫ако гра(д) твердъ. ГБ XIV, 210а ; и побѣдившѹ же Мьстиславѹ. поиде к Галичю. бившимъ же сѩ имъ ѡ врата градна˫а. и возбѣгоша же на комары цр҃квны˫а. и ини же ѹжи возвлачишасѩ. а фарѣ ихъ поимаша. бѣ бо градъ створенъ на цр҃кви. ЛИ ок. 1425, 251 ( 1219 ); гражанѣ же видивши ратны(х). мало со кнѩземъ. смѣ˫ахѹсѩ сто˫аще на градѣ. Там же, 280 ( 1258 );

и възврати плѣнениѥ наше акы рѣчны˫а бѣстрины вѣтромь || бж(с)тва своѥго… и възвъ+˫а градъ д҃ша наше˫а ɤгомъ славы своѥ˫а. СбЧуд XIV, 285а ; Се же хранити гра(д). д҃шь наши(х). ѿ лукавы(х) начинании. (τὴν πόλιν) ФСт XIV, 6б ; Корень всему добру закѡнъ б҃ии. всѣмъ словеснымъ. гра(д) і стѣна. МПр XIV, 24 ; Ако же коневи рьзанье и псѹ брехание… дано бы(с)… тако же чл҃вкѹ слово. а то его знаменье то же его градъ. то же его сила. Пч XIV–XV, 50 .

бысть томѹ ѹченикѹ. въ ѥдинъ градъ ити. въ немь же бѩ||ше сѹди˫а зълыи Изб 1076, 129 – 129 об. ; и тако многашьды мол˫ащюс˫а ѥмѹ. и се приидоша страньници въ градъ тъ. ЖФП XII, 28в ; нѣкде въ градѣ б˫аше чл҃вкъ слѣпъ. СкБГ XII, 22б ; придоша же ѥтери ѿ града. и поклонишасѩ рѣша ст҃омѹ. ЧудН XII, 66б ; не просто въ малѣ градѣ или въ вьси быти еп(с)пѹ (ἐν πόλει) КЕ XII, 4а ; лютѣ и градѹ томѹ. въ ньмьже кнѩзь ѹнъ. любѩи вино пити. Парем 1271, 259 ; всѩкого же по кр҃щении да сподоблѩю||ть прѣч(с)таго б҃и˫а тѣла и ч(с)тьны˫а крови. или въ градѣхъ. или в селѣхъ. кдѣ но [ в др. сп. ни] бѹдеть кр҃щаѥмыи. КН 1280, 544а – б ; аще и скозѣ [ вм. сквозѣ] врата града идѹть. таковы˫а подъземьныи трѹбы. КР 1284, 319г ; помилѹи г҃и кнѩзѩ нашего… и гра(д) сь и всѩ сѹща˫а люди в немь ФПМол XI сп. 1296, 275 об. ; ѿ града въ градъ. на земли шествѹюще. требѹѥмъ проводѩщаго и наставлѩющаго. ПНЧ 1296, 174 ; б҃ъ сп҃сеть сиѡна и съзижютьсѩ гради июдѣистии. СбЯр XIII, 10 об. ; идохъ въ гра(д) и кѹпихъ домъ. ПрЛ XIII, 125а ; и ѡтвориша градъ ѡколнии. и пожгоша и. ЛЛ 1377, 67 об. ( 1078 ); изнемагаху же людье в градѣ безводьемь Там же, 136 ( 1186 ); пісана в градѣ в кiевѣ. Псалт 1397, 227 ( запись ); и изгнану ѥму сущю не токмо из града ны изъ обл(а)сти все˫а. ЧтБГ XI сп. XIV, 27а ; нѣ(с) бо града иже ѹтаитсѩ верху горы сто˫а. (πόλιν) ФСт XIV, 158б ; пастырю добрыи… градъ нашь схрани ѿ нахожень˫а іноплеменьникъ. ИларМол XI сп. XIV, 55 об. ; и положенъ бы(с) в градѣ москвѣ. УЦерк XIV, 72 об. ( приписка ); бы(с) трусъ страшенъ. не во всемь градѣ но в дому е˫а токмо. ПНЧ XIV, 175в ; ѡставъшеи въ градѣ ни пшеници же имѩхѹ. ни мѹки ни дровъ. СбТр к. XIV, 173 ; Оуне ѥсть посредѣ града ѹбиенѹ лежати нежели видѣти ѡчьство взѩто и повоѥвано. Пч к. XIV, 129 об. ; Грады всѩ погѹбить || свада зла. Мен к. XIV, 187–187 об. ; тогда же икона б҃иимъ промысломъ обратисѩ лицемъ на гра(д). Мин XIV – XV ( июнь ), 4 ; [ Людмила ] не бѣ бо въ цр҃кві но подъ стѣною града [ погребена ] ПрЛ XIV – XV ( 1 ), 21в ; ѿ всѣхъ градовъ же и предѣлъ на поклоненье и на видѣнье стицахусѩ ЖВИ XIV–XV, 135в ; послѣдѣ же ѹвѣдѣхо(м) ˫ако се бы(с) село ст҃оѥ б҃ци града же николи же бывало. ПКП 1406, 133а ; близъ же града того озеро бѣ превелико. Пал 1406, 177г ;

и вьсь градъ. течахѹ на позоръ чюда того. ЧудН XII, 69а ; і выідоша всь гра(д) въ оружиі. ѿ мала і до велика къ городищю. ЛН XIII–XIV, 149 об. ( 1270 ); а вси гради ваши предашасѩ мнѣ. и ˫алисѩ по дань. ЛЛ 1377, 16 об. ( 946 ); приде всь гра(д) на сретѣниѥ ст҃го николы. Пр 1383, 64б ; и бы(с) во всемъ градѣ страхъ велии. СбЧуд XIV, 117б ; таче дошедъ бл҃жныи ѹмиривъ грады всѩ. възвратисѩ вспѩть. ЧтБГ XI сп. XIV, 15б ; и тамо на всѩ лѣта сбирахѹсѩ людиѥ. весь градъ мѹжии и женъ и дѣти на памѩть ст҃го николы. СбТр к. XIV, 181 ; то все да||лъ ѥсмь по всѣмъ градомь. и по погостомь. и по свободам. КВ к. XIV, 321 – 322 ; всь гра(д) тоску имѩше в ср(д)ци своемь. ЗЦ к. XIV, 48г ; всѩ страны. гради и лю(д)е чту(т) и славѩ(т) коегож(д)о ихъ ѹчителѩ. иже наѹчиша православнѣи вѣрѣ. ИларСлЗак XI сп. XIV/XV, 166 об. ; тако же и въ словены пришедъ всѩ грады наѹчи и. по дунаю вѣрѣ х҃вѣ. ПрП XIV – XV ( 1 ), 275б ; и тако плакасѩ по нѣмь. всь градъ. ЛИ ок. 1425, 209 об. ( 1175 );

всегда гра(д) г(с)нь ч(с)тъ творѩще ѿ грѣ(х). СВл XIII сп. к. XIV, 12 ;

Въстѹпи на добродѣтель стьзю. поиди скоро даже вече(ръ) не постигнеть. потъштиим къ вратомъ града вышьнѩаго. Изб 1076, 58 об. ; ст҃а˫а ѹбо д҃ша ѥго въниде въ вышнии гра(д). ПрЛ XIII, 73б ; градъ вышнии иѥрусолимъ. (πόλιν τὴν ἅνω ‘Ιερουσαλὴμ) ФСт XIV, 83г ; ˫ако всѣ(х) боле приобрѩщю(т) что се бл҃гы˫а надежа. неже быти первымъ в вышне(м) градѣ. а не в нанзианзѣ. ГБ XIV, 207а ;

постьници и пустыньници… въ горнимь градѣ съ ст҃ми веселѩтсѩ. КТур XII сп. XIV, 22 ; кто разлучи(т) суща˫а и ˫авлѩема˫а. и овѣмъ въслѣдуе(т) си˫а же презри(т). кто писанье и истину. кто долнюю сѣнь || и горнии гра(д). (τὴν ἄνω πόλιν) ГБ XIV, 100 – 101 ; х(с)ъ… раздѣлѩеть бо свои(м) ѹгоднико(м). горнѩ(г) гра(д). обители. ЗЦ к. XIV, 56г ;

сь добрыи града нб(с)наго жителинъ наре(ч)ныи. ПКП 1406, 109г ;

погубилъ ѥсть кнѩзѩ тмы, и всѩ ѥго въсхытивъ скровища, разби см҃ртьныи градъ, адово чрево. КТур XII, сп. XIV, 32 ;

таче потомъ х(с)олюбець въ столныи гра(д). повелѣ властелину гра(д) того. да˫ати ѿ дани цр҃кви ст҃ою десѩтую часть. ЧтБГ XI сп. XIV, 39б ; тако ѿиде въ столныи градъ. Там же, 43б ;

Сь ѹбо ѡц҃ь нашь Θеѡдоръ. ц(с)рьствѹющь градъ ѡставививъ [ так! ] по сихъ изиде къ своѥмѹ манастырю. (τὴν βασιλίδα πόλιν) ЖФСт XII, 73 об.

сице азъ внѣ сущи в моемь овощнѣмь градѣ. око ѹбо на н҃бо простирающи къ б҃у ПрЮр XIV, 136г.

На то же осень. зѣло страшьно бы(с) || громъ. и мълни˫а. градъ же ˫ако ˫аблъко въболе. ЛН XIII–XIV, 30–30 об. ( 1157 ); земли же плодъ множаиша градъ врежае(т) (χάλαζα) ГА XIII – XIV, 42в ; и быша множаиша ѹмерше градомь камѩнымь (τῆς χαλάζης) Там же, 71 г ; да того ради затворѩетсѩ н҃бо. ѡво ли злѣ ѿверзаѥтсѩ градъ. вожа [ в др. сп. въ дождя] мѣсто пуска˫а. ЛЛ 1377, 57 ( 1068 ); Отъкуду бесплодь˫а и вѣтротлѣнь˫а и градове ˫аже нынѩ наша ˫азва и наказанье. (χάλαζαι) ГБ XIV, 110б ; да того ради и бываеть н҃бѹ затворенiе и бездождие и плодомъ пагѹба. ѡво сланою ѡво градомъ. ѡво ˫азѩми различными. СбТр к. XIV, 216 об. ; н҃бо и землѩ… начатокъ имать. и бытью времѩ ѹказають. ·е҃· въздухъ ·ґ· воды. ѿнюду же ѥсть снѣгъ ледъ голоть росы градъ зима. Пал 1406, 2в ; Лѩховѣ пѹщахѹть на нѩ каменье акы градъ силныи. ЛИ ок. 1425, 294 ( 1281 ).

Не тако ли бо ˫ако же бо в мори бурѩ въставлѩющи. и граду дышющю. есть видѣти. ѿ общаго жить˫а. егда же лукавии д҃си дути начну(т). (καταιγίς) ФСт XIV, 143в ; други˫а же градомъ и ѡгнемъ сожьжены. (κεκεραυνωμένους) ЖВИ XIV–XV, 27г.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык . Главный редактор Р. И. Аванесов . 1988 .

Источник