- Признаки клинической и биологической смерти

- Признаки биологической и клинической смерти

- Признаки биологической смерти:

- Определение признаков биологической смерти:

- Признаки клинической смерти:

- Определение признаков клинической смерти:

- Стадии умирания

- Диагностика смерти

- Признаки указывающие на наступление смерти:

- Пробы на сохранность жизни:

- Установление причины смерти

- Первичные причины смерти:

- Вторичные причины смерти

Признаки клинической и биологической смерти

Внезапная смерть— смерть, вызванная внезапной остановкой дыхания и кровообращения. Переход от жизни к смерти составляет несколько этапов: агония, клиническая смерть, биологическая смерть.

Признаки агонального состояния:

• бледные кожные покровы;

• аритмичное судорожное дыхание;

• артериальное давление и пульс не определяются.

Если при первом взгляде на пострадавшего возникает вопрос: «А дышит ли он?», если нет явных признаков дыхания, то не теряйте драгоценных секунд на их определение с помощью «народных» методов. Запотевание зеркальца, поднесенного ко рту, может отмечаться и у остывающего в течение нескольких часов трупа.

Запомните! Уже через 4 минуты после остановки кровообращения произойдут необратимые изменения в коре головного мозга, вплоть до полной потери психической и интеллектуальной деятельности. Произойдет полная потеря человека как личности, наступит социальная смерть.В таких случаях, если даже удастся вернуть пострадавшего к жизни, его можно будет отождествлять скорее с «организмом-растением», нежели с разумным существом. Мозг умер. Сохранились лишь центры, поддерживающие жизнедеятельность организма и исправные функции органов, всех, кроме головного мозга. В медицине это получило название смерть мозга.

Вподавляющем большинстве случаев через 4 минуты после остановки сердца оживить человека невозможно. В тканях головного мозга и многих других органах происходят необратимые изменения. Наступает биологическая смерть. При ее наступлении никакие усилия не вернут умершего к жизни.

Только в первые 3-4 минуты после остановки кровообращения сохраняется реальная возможность реанимировать человека без потери его интеллекта. Это пограничное состояние между жизнью и смертью получило название клинической смерти.

Признаки клинической смерти:

• отсутствие сердцебиения и дыхания;

• отсутствие пульсации на сонной артерии;

• расширенные зрачки, не реагирующие на свет;

• холодные бледные или синюшные кожные покровы;

• потеря сознания, вслед за которой появляются судороги, продолжающиеся 3-10 минут (длительность зависит от возраста, температуры окружающей среды).

В этом случае не должно быть никаких сомнений в необходимости реанимационных мероприятий. Чем длительнее период умирания, тем больше истощаются и становятся нежизнеспособными органы и ткани. В этом случае даже через 1 минуту после клинической смерти человека не удается оживить. В тоже время при внезапной остановке сердца (например, при электротравме) пострадавший может рассчитывать на спасение даже после 8-9 минут клинической смерти. При утоплении время для спасения увеличивается до10 минут, а в ледяной воде — до 2-х часов, т.к. замедляется процесс умирания.

Истинная смертьконстатируется не по формальному признаку (остановка дыхания и кровообращения), а по возникновению в организме (главным образом в мозге) несовместимых с жизнью необратимых нарушений. Прежде угасает деятельность коры головного мозга, поэтому сознание утрачивается раньше, чем другие функции центральной нервной системы.

Признаки биологической смерти:

• помутнение и высыхание роговицы («селедочный блеск»);

• если при сжатии зрачка большим и указательным пальцем, он изменит свою форму и станет похожим на «кошачий глаз», то перед Вами человек, умерший более 10-15 минут;

• трупное окоченение, которое наступает через 30-40 минут после смерти, прежде возникает в области шеи и верхней части туловища, в нижних конечностях окоченение наступает через 15-20 часов;

• трупные пятна (красно-фиолетового цвета на нижней поверхности тела).

Первые действия:

Подойдите к неподвижно лежащему пострадавшему и определите:

• каков цвет кожных покровов;

• каков характер позы (естественный, неестественный);

• есть ли сознание;

• есть ли кровотечение, судороги.

1. Если человек отвечает на вопросы,значит он в сознании, есть пульс и дыхание. Убедитесь в отсутствии кровотечения. Если нет кровотечения, спокойно выясните суть происшедшего, характер повреждений, вызовите медицинскую помощь и действуйте по ситуации. При сильном кровотечении, прежде всего, прижмите артерию рукой в соответствующей точке, быстро наложите жгут (ремень).

2. Если человекне отвечает на вопросы, не тратьте времени на определение признаков дыхания. Сразу проверьте реакцию зрачков на свет. Зрачок не сужается — значит подозрение на остановку сердца. Нет возможности проверить реакцию зрачков — ищите пульс на сонной артерии. Продвигайте подушечки 2-го, 3-го, 4-го пальцев в глубину тканей шеи сбоку от кадыка.

3. Если нет сознания, но пульс есть,значит,человек в состоянии обморока или комы. Ослабьте одежду, переверните на живот, очистите ротовую полость, вызовите скорую помощь и действуйте по обстоятельствам.

4. Если нет сознания и пульса на сонной артерии, зрачкине реагируют на свет, немедленно начинайте реанимацию.

Мероприятия по оживлению в период клинической смерти называют реанимацией.Реанимация может и должна осуществляться любым человеком,который знаком с ее принципом. Клиническая смерть может наступить везде, и если окружающие проявят растерянность, панику, будут бездействовать, ожидая медицинского работника, то потерянные минуты станут роковыми.

Запомните! Как только Вы увидели признаки клинической смерти, необходимо немедленно повернуть пострадавшего на спину, нанести прекардиальный удар, приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. Именно из этих трех компонентов состоит комплекс реанимационных мероприятий. Обязательное условие реанимации — немедленное одновременное восстановление сердцебиения и дыхания.

Схема оказания неотложной помощи при клинической смерти:

1. При отсутствии сознания, дыхания, реакции зрачков на свет, роговичного рефлекса и пульсаций на сонной артерии уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, освободить грудную клетку, расстегнуть пояс.

2. Поднять ноги больного в вертикальное положение и держать их приподнятыми в течение 5-15 секунд (венозный возврат крови к сердцу).

3. Одновременно при поднятых ногах резко нанести удар ребром ладони, сжатой в кулак, с расстояния 30 см в нижнюю часть грудины на 2-3 см выше мечевидного отростка (прекардиальный удар). Иногда этого бывает достаточно, чтобы оживить человека.

4. Сразу после удара проверить, появился ли пульс. Если нет пульса, удар по грудине можно повторить.

5. При безуспешности прекардиального удара немедленно приступить к непрямому массажу сердца. Ваши руки и пальцы — прямые, локти должны быть выпрямлены, не сгибаться во время движений. Надавливания производятся за счет веса тела, а не силы рук. Правильное положение рук: большой палец направлен на голову (на ноги) пострадавшего. Частота — 60-70 раз в минуту. Грудина пострадавшего должна смещаться к позвоночнику на 3-4 см (только при этом условии кровь выбрасывается в большой и малый круги кровообращения).

6. Быстро прекратить нажатие, чтобы грудная клетка расправилась и в сердце поступила новая порция крови из приносящих сосудов.

7. Если помощь оказывается одним человеком, то после 15 движений непрямого массажа сердца сделать 2 «вдоха» ИВЛ. При наличии помощников на 5 движений непрямого массажа сердца — 1 вдох ИВЛ.

8. Для проведения ИВЛ очистить ротовую полость пальцем с помощью марли или носового платка, подложить под плечи плоский жесткий предмет и выдвинуть нижнюю челюсть.

9. Зажать нос, захватить подбородок пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот или нос (можно через платок). Грудь пациента должна подниматься. Сделать 2-3 «вдоха» в пострадавшего.

10. Для сохранения головного мозга — приложить холод к голове.

11. Каждые 5 минут нажимайте кулаком на живот выше пупка, чтобы удалить воздух из желудка.

12. Продолжать реанимацию до прибытия врачей, появления самостоятельного сердцебиения и дыхания или признаков биологической смерти.

Запомните!

1. Для удара по грудине и для массажа сердца обязательно нужно освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

2. Проводить реанимацию только на ровной жесткой поверхности.

3. Нельзя наносить удар по мечевидному отростку или в область ключиц.

4. Для проведения искусственной вентиляции легких обязательно нужно зажать нос и запрокинуть голову пострадавшего.

5. Ребенку надавливания делать одной рукой, младенцу — двумя пальцами.

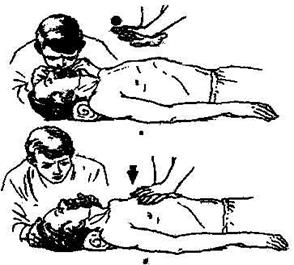

Рис.6.1. Искусственная

Вентиляция легких и

непрямой массаж сердца:

а – вдох; б – выдох.

Смысл непрямого массажа сердца заключается в том, что при каждом интенсивном надавливании на грудную клетку из желудочков сердца, расположенного между грудиной и позвоночным столбом, кровь выдавливается в артерию, а после прекращения давления вновь заполняет сердце через вены.

При верном проведении непрямого массажа сердца с ритмом 40-60 надавливаний в минуту можно восстановить 30-40% объема нормального кровообращения. Этого вполне достаточно для поддержания жизни даже в течение нескольких часов. Проводить массаж приходится долго. Минимальный срок проведения непрямого массажа сердца даже при отсутствии признаков его эффективности — не менее 15-20 минут, что весьма утомительно и вскоре эффективность его снижается, поэтому оказывающие помощь должны выполнять нажатия прямыми руками и сменять друг друга. При появлении признаков оживления, но без восстановления самостоятельной работы сердца реанимационные мероприятия могут продолжаться неопределенно долго. Даже при переломе ребер, что при непрямом массаже бывает нередко, не следует прекращать непрямой массаж сердца.

Об эффективности массажа свидетельствует:

• появление пульса на сонных, бедренных, плечевых артериях (иногда и лучевых);

• розовая окраска кожных покровов и слизистых;

• в ряде случаев — появление самостоятельных дыхательных движений.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) проводится одновременно с непрямым массажем сердца. Прежде чем начать ИВЛ, следует обеспечить проходимость дыхательных путей. При западении языка надо сместить его корень и надгортанник кпереди:

1) максимально запрокинуть голову, подложив под шею и лопатки жесткий предмет (дипломат, ранец, сумку и пр.). При перегибании головы задняя стенка глотки отойдет от корня языка и освободит доступ воздуха в легкие;

2) нижнюю челюсть выдвинуть вперед, чтобы приподнять диафрагму полости рта, а вместе с ней и корень языка (создать «собачий прикус», чтобы нижние зубы оказались несколько впереди верхних);

3) вторым пальцем кисти, обернутой марлей или носовым платком, очистить рот от слизи и инородных тел;

4) снять протезы, вытянуть язык.

Искусственное дыхание методом «рот в рот»:

1) указательным и большим пальцем одной руки зажмите ноздри пострадавшего, а подбородок обхватите таким образом, чтобы он упирался в кожную складку между большим и указательным пальцами другой руки. Остальные пальцы руки, сжимающей подбородок, как можно плотнее прижмите к щеке пострадавшего;

2) оказывающий помощь делает энергичный вдох и плотно прижимает свои губы к губам реанимируемого, нос больного при этом должен быть зажат;

3) сделать выдох в рот больного. Следует выполнять 12-15 дыхательных движений в минуту (детям 18-20).

Если челюсти больного плотно сдвинуты и расширение грудной клетки не происходит, то применяют метод ИВЛ «рот в нос»:

1) голову запрокинуть и удерживать рукой, лежащей на темени, другой рукой закрыть рот пациента;

2) после глубокого вдоха своими губами плотно охватить нос больного и вдувать воздух через нос;

3) когда грудная клетка расширится, вдувание прекратить;

4) если грудная клетка плохо спадается, то рот во время выдоха рекомендуется придерживать полуоткрытым.

Оптимальное количество участников реанимации — три человека. Именно в таком составе они не будут мешать друг другу, и в то же время не возникнет проблема нехватки рук. Первый участник реанимационных мероприятий приступает к непрямому массажу сердца, второй — к ИВЛ, третий — подает команды. После каждого пятого надавливания необходимо четко подать команду: «Вдох». Вдувание воздуха нужно проводить только в моменты прекращения надавливания на грудину. В момент паузы первый участник получает возможность убедиться в эффективности сделанного вдоха по степени подъема грудины. Если он не эффективен, следует заставить помощника сделать повторный вдох и устранить причину неудачи. Второй участник, проводящий ИВЛ, в паузах между вдохами должен контролировать эффективность непрямого массажа сердца: следить за реакцией зрачков и пульсацией на сонной артерии. Третий участник реанимации должен периодически надавливать кулаком на живот пострадавшего. Сильное давление на околопупочную область значительно затрудняет прохождение крови по брюшному отделу аорты, что практически исключает из кровообращения нижние конечности и органы малого таза. Этим приемом можно добиться более полноценного кровоснабжения головного мозга и жизненно важных органов. Третий участник затем сменяет первого и приступает к непрямому массажу сердца.

В процессе проведения реанимации ее участникам удобнее перемещаться по схеме: непрямой массаж сердца — ИВЛ — давление на живот.

У детей делается один вдох после 3-4 надавливаний на грудину.

Источник

Признаки биологической и клинической смерти

Признаки биологической смерти проявляются не сразу после окончания стадии клинической смерти, а некоторое время спустя.

Признаки биологической смерти:

1) высыхание роговицы; 2) феномен «кошачьего зрачка»; 3) снижение температуры;. 4) тела трупные пятна; 5) трупное окоченение

Определение признаков биологической смерти:

1. Признаками высыхания роговицы является потеря радужной оболочкой своего первоначального цвета, глаз как бы покрывается белесой пленкой – «селедочным блеском», а зрачок мутнеет.

2. Большим и указательным пальцами сжимают глазное яблоко, если человек мертв, то его зрачок изменит форму и превратится в узкую щель – «кошачий зрачок». У живого человека этого сделать не возможно. Если появились эти 2 признака, то это означает, что человек умер не менее часа тому назад.

3. Температура тела падает постепенно, примерно на 1 градус Цельсия через каждый час после смерти. Поэтому по этим признакам смерть удостоверить можно только часа через 2–4 и позже.

4. Трупные пятна фиолетового цвета появляются на нижележащих частях трупа. Если он лежит на спине, то они определяются на голове за ушами, на задней поверхности плеч и бедер, на спине и ягодицах.

5. Трупное окоченение – посмертное сокращение скелетных мышц «сверху — вниз», т.е. лицо – шея – верхние конечности – туловище- нижние конечности.

Полное развитие признаков происходит в течение суток после смерти.

Признаки клинической смерти:

1) отсутствие пульса на сонной или бедренной артерии; 2) отсутствие дыхания; 3) потеря сознания; 4) широкие зрачки и отсутствие их реакции на свет.

Поэтому, прежде всего, необходимо определить у больного или пострадавшего наличие кровообращения и дыхания.

Определение признаков клинической смерти:

1. Отсутствие пульса на сонной артерии – основной признак остановки кровообращения;

2. Отсутствие дыхания можно проверить по видимым движениям грудной клетки при вдохе и выдохе или приложив ухо к груди, услышать шум дыхания, почувствовать (движение воздуха при выдохе чувствуется щекой), а также поднеся к губам зеркальце, стеклышко или часовое стекло, а также ватку или нитку, удерживая их пинцетом. Но именно на определение этого признака не следует тратить время, так как методы не совершенны и недостоверны, а главное требуют на свое определение много драгоценного времени;

3. Признаками потери сознания являются отсутствие реакции на происходящее, на звуковые и болевые раздражители;

4. Приподнимается верхнее веко пострадавшего и определяется размер зрачка визуально, веко опускается и тут же поднимается вновь. Если зрачок остается широким и не суживается после повторного приподнимания века, то можно считать, что реакция на свет отсутствует.

Если из 4-х признаков клинической смерти определяется один из первых двух, то нужно немедленно приступить к реанимации. Так как только своевременно начатая реанимация (в течение 3–4 минут после остановки сердца) может вернуть пострадавшего к жизни. Не делают реанимацию только в случае биологической (необратимой) смерти, когда в тканях головного мозга и многих органах происходят необратимые изменения.

Стадии умирания

• Предагональное состояние характеризуется выраженными расстройствами кровообращения и дыхания и приводящими к развитию тканевой гипоксии и ацидозу (длится от нескольких часов до нескольких дней).

• Терминальная пауза — остановка дыхания, резкое угнетение деятельности сердца, прекращение биоэлектрической активности головного мозга, угасанием роговичных и других рефлексов(от нескольких секунд до 3-4 минут).

• Агония (от нескольких минут до нескольких дней; может продлеваться реанимацией до недель и месяцев) – вспышка борьбы организма за жизнь. Она начинается обычно с кратковременной задержкой дыхания. Затем наступает ослабление сердечной деятельности и развиваются функциональные расстройства различных систем организма. Внешне: синюшный кожный покров бледнеет, глазные яблоки западают, нос заостряется, нижняя челюсть отвисает.

• Клиническая смерть (5-6 мин) Глубокое угнетение ЦНС, распространяющееся на продолговатый мозг, прекращение деятельности кровообращения и дыхания, обратимое состояние. Агония и клин смерть могут быть обратимыми.

• Биологическая смерть – необратимое состояние. Раньше всего необратимые с изменения наступают в коре ГМ – «смерть мозга».

Устойчивость к кислородному голоданию у различных органов и тканей неодинакова их гибель происходит в разные сроки после остановки сердца:

1) кора ГМ

2) подкорковые центры и спинной мозг

3) костный мозг – до 4 ч

4) кожа, сухожилия, мышцы, кости – до 20 – 24 ч.

— можно установить давность наступления смерти.

Суправитальные реакции — способность отдельных тканей после смерти реагировать на внешние раздражения (химические, механические, электрические). С момента наступления биологической смерти до окончательной гибели отдельных органов и тканей проходит около 20 часов. По ним устанавливают время с момента наступления смерти. Для установления давности наступления смерти использую химическое, механическое и электрическое раздражение гладких мышц радужной оболочки глаз, мышц лица и скелетных мышц. Электромеханические мышечные реакции — способность скелетных мышц реагировать изменением тонуса или сокращением в ответ на механическое или электрическое воздействие. Эти реакции исчезают к 8-12 ч посмертного периода. При механическом воздействии (удар металлическим стержнем) на двуглавую мышцу плеча в раннем посмертном периоде образуется так называемая идиомускулярная опухоль (валик). В первые 2 ч после смерти она высокая, возникает и исчезает быстро; в период от 2 до 6 ч она невысокая, появляется и исчезает медленно; при давности наступления смерти 6-8 ч определяется лишь пальпаторно в виде локального уплотнения в месте удара.

Сократительная активность мышечных волокон в ответ на раздражение их электрическим током. Порог электровозбудимости мышц постепенно нарастает, поэтому в первые 2-3 ч после смерти наблюдается сокращение всей мускулатуры лица, в период от 3 до 5 ч — сжатие только круговой мышцы рта, в которую вводят электроды, а через 5-8 ч заметны лишь фибриллярные подергивания круговой мышцы рта.

Зрачковая реакция на введение в переднюю камеру глаза вегетотропных медикаментов (сужение зрачка при введении пилокарпина и расширение от действия атропина) сохраняется до 1,5 сут после смерти, но время реакции все более замедляется.

Реакция потовых желез проявляется посмертной секрецией в ответ на подкожное введение адреналина после обработки кожи йодом, а также синим окрашиванием устьев потовых желез после нанесения проявляющей смеси крахмала и касторового масла. Реакция может быть выявлена в пределах 20 ч после смерти.

Диагностика смерти

ОМП – необходимо установить, что перед нами тело человека без признаков жизни или же это труп.

Методы диагностики основаны:

1. проба на сохранность жизни

Сконцентрированы вокруг т.н. «витального треножника» (сердце легкие и мозг)

Основаны на доказательстве наличия главнейших жизненных функций:

— целости нервной системы

— наличия дыхания

— наличия кровообращения

2. выявление признаков смерти

Признаки указывающие на наступление смерти:

• Отсутствие дыхания ( пульс, сердцебиение, различные народные методы – например, стакан воды ставится на грудную клетку)

• Отсутствие чувствительности на болевые, термические и обонятельные (нашатырь) раздражители

• Отсутствие рефлексов со стороны роговицы и зрачков и т.д.

Пробы на сохранность жизни:

a. Прощупывание сердечного толчка и наличие пульса в области радиальных плечевых сонных височных бедренных артериях (панадоскоп — прибор). Алоскутация — метод прослушивания сердца.

b. выслушивание сердца (1 удар на 2 минуты)

c. при просвечивании кисти руки живого человека –

Признак Белоглазова (феномен кошачьего глаза)

• Уже через 10 и 15 минут после наступления смерти

• При сдавливании глазного яблока зрачок умершего приобретает вид вертикально идущей щели или овала.

Абсолютные, достоверные признаки смерти – ранние и поздние изменения трупа.

Ранние изменения в трупе:

1. Охлаждение (снижение темп до 23 гр в прямой кишке, первый час – на 1-2 градуса, следующие 2-3 часа на 1, потом на 0,8 градусов и т. д.) Необходимо измерить не менее 2х раз (в начале осмотра мп и в конце.

2. Мышечное окоченение (начало 1-3 часа, все мышцы к 8 часов)

3. Подсыхание трупа (пергаментные пятна) – посмертные ссадины, пятна в углах глаз.

4. Трупные пятна. Расположении в нижней части тела в зависимости от расположения тела человека.

Стадии появления их

1) гипостаз 1-2 часа после смерти (натек — застой крови в венах и капиллярах нижележащих частей тела в следствии стекания крови после смерти под влиянием силы тяжести, но возможность ее перетекания в следствии передвижения тела сохраняется, при ее передвижении нельзя отметить в каком ранее состоянии лежало тело

2) стаз 10 – 24 часа застой крови, что при передвижении тела он имеет свойство оттека, то прежние пятна остаются заметными.

3) имбибиция после 24- 36 часов застой крови до такой степени, что кровь не может перетекать при передвижении тела человека.

5. Аутолиз – разложение тканей

Поздние изменения трупа

• Гниение (начинаются с передней стенки живота – 1-2 сутки в области живота), образование пузырей, эмфизема.

(Формы консервации они же)

• мумификация (процесс обезвоживания тканей и органов трупа и их высыхание.

• Жировоск (омыление)

• торфяное дубление — поздняя консервация трупа под воздействием гуминовых кислот в торфяных болотах.

Установление причины смерти

1. выявление признаков действия повреждающего фактора на организм

2. установления действия прижизненного этого фактора, давность повреждения

3. установление танатогенеза – последовательность структурно-функциональных нарушений, вызванных взаимодействием организма с повреждающим фактором, приводящим к смерти

4. исключение иных повреждений, которые могли привести в смертельному исходу.

Первичные причины смерти:

1. повреждения, несовместимые с жизнью (повреждения жизненно важных органов — сердце, г.м. — при транспортной травме).

2. кровопотеря – быстрая потеря от трети до половины количества имеющейся крови обычно приводит к смертельному исходу. (обильна и острая кровопотеря). Признак острой кровопотери — пятна Мнакова — полосчатые бледно красные кровоизлияния под внутренней оболочкой левого желудочка сердца.

3. сдавление важных для жизни органов излившейся кровью или всосавшимся воздухом

4. сотрясение важных для жизни органов

5. асфиксия аспирированной кровью – попадание крови в дыхательные органы

6. Эмболия – закупорка кровеносного сосуда, нарушающая кровоснабжение органа (воздушная — при повреждении крупных вен,

жировая — при переломах длинных трубчатых костей, обширнных разможжениях подкожной жировой ткани, когда капли жира попадают в кровяное руслоа затем во внутренние органы- г.м. и легкие; тромбоэмболия — при заболевании сосудов — тромбофлебите, тканевая — при попадании в кровяное русло частиц тканей и органов при их размозжении; твердыми телами — инородные предметы — осколки пули)

7. Шок – остроразвивающийся патологический процесс вызываемый воздействием на организм сверхсильного психологического явления

Вторичные причины смерти

1. инфекции (абсцесс мозга, гнойный перитонит, плеврит, менингит, сепсис)

2. интоксикации (например, при crush syndrome или синдром сдавливания) травматический токсикоз, характеризующийся местными и общими патологическими изменениями в ответ на длительное и обширное повреждение мягких тканей.

3. другие заболевания неинфекционного характера (гипостатическая пневмония (застой и воспаление легких) и др.)

Источник