- Синдром дыхательных расстройств у новорожденных

- Диагностика

- Лечение синдрома дыхательных расстройств

- Новости

- Сдр плода при беременности что это значит

- Недостаточный рост плода (внутриутробная задержка развития плода)

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Лечение

- Батинская Н.П. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Синдром дыхательных расстройств у новорожденных

Диагностика

Диагноз СДР традиционно ставится на основании данных анамнеза, клинических и рентгенологических симптомов. Рентгенологически определяется характерная для СДР триада признаков, появляющаяся уже в первые часы заболевания:

- диффузное снижение прозрачности легочных полей

- ретикулогранулярная сетчатость

- наличие полосок просветления в области корня легкого (воздушная бронхограмма)

В тяжелых случаях возможно тотальное затемнение легочных полей, границы сердца могут не дифференцироваться.

В последнее время в арсенале медиков появились методы, определяющие степень зрелости как самой легочной ткани, так и системы сурфактанта. В качестве самого распространенного и информативного теста используется определение отношения лецитина к сфингомиелину в околоплодных водах, трахеальной жидкости или аспирате содержимого желудка при рождении. Если этот показатель больше 3, то легкие зрелые, а если менее 2, то риск развития СДР очень высок (50-75%).

Используется также «пенный» тест: при добавлении этанола в жидкость, содержащую сурфактант, и встряхивании образуется пена. Эти же методы могут использоваться и при пренатальной дианостике, но вопрос об амниоцентезе должен решаться индивидуально и при сроке беременности не менее 32 недель, так как в более ранние сроки гестации незрелость легких не вызывает сомнений, а ведение беременности предполагает минимум инвазивных исследований.

Лечение синдрома дыхательных расстройств

Этиологическим методом лечения является введение экзогенных сурфактантов. Применение их возможно как с профилактической, так и с терапевтической целью.

Препараты сурфактанта относятся к четырем категориям:

- естественные препараты, полученные из амниотической жидкости человека (при разрешении доношенной беременности путем кесарева сечения)

- естественные препараты, полученные из измельченных легких поросят и телят

- полусинтетические смеси измельченных легких теленка с дипальмитоилфосфатидилхолином (ДПФХ)

- полностью синтетические сурфактантные препараты.

При применении естественных сурфактантов быстрее наступает клинический эффект, но конечные результаты лечения не отличаются от таковых при назначении искусственных сурфактантов. Предполагается, что сурфактант, выделенный из легких телят и поросят, может вызвать иммунологическую реакцию на чужеродный белок, но убедительных данных получено не было. Наиболее естественный для ребенка сурфактант из амниотической жидкости не может широко использоваться, так как для лечения одного ребенка требуется использование амниотической жидкости от 10 операций кесарева сечения.

Новости

30.11.2021 — c 29 ноября по 1 декабря 2021 года Волгоградская область присоединится к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 декабря.

22.11.2021 — Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неделя качества, а второй четверг ноября — как установленный Европейской организацией качества при поддержке Организации Объединенных Наций международный праздник День качества.

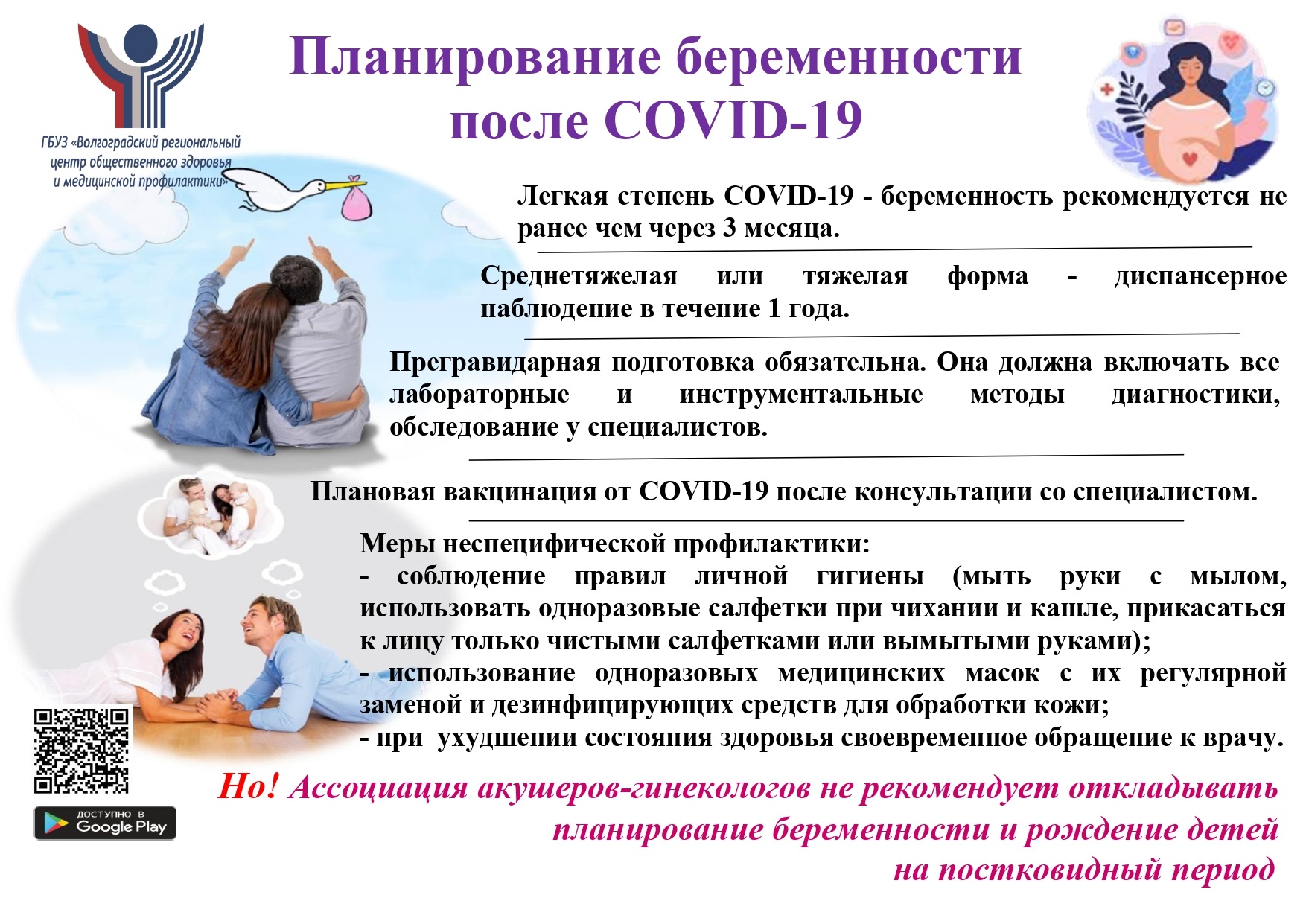

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19″ ГБУЗ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» разработал информационно-методический материал для изучения населением.

13.08.2021 — По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно во всем мире с 1 по 7 августа проводится «Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания».

Источник

Сдр плода при беременности что это значит

При угрозе преждевременных родов неотъемлемой частью терапии должна быть профилактика респираторного дистресс-синдрома у новорожденных назначением глюкокор-тикоидных препаратов, которые способствуют синтезу сур-фактанта и более, быстрому созреванию легких плода.

Сурфактант (смесь липидов и белков) синтезируется в больших альвеолах, покрывает их; он способствует открытию альвеол и препятствует их коллапсу при вдохе. При сроке беременности 22-24 нед сурфактант продуцируется с участием метил-трансферазы, с 35-й недели внутриутробной жизни он осуществляется с участием фосфохолилтрансферазы. Последняя система более устойчива к ацидозу и гипоксии,

Беременным па курс лечения назначают 8-12 мг дексаметазона (по 4 мг 2 раза в сутки внутримышечно 2-3 дня или в таблетках по 2 мг 4 раза в сутки в 1-й день, по 2 мг 3 раза во 2-й день, по 2 мг 2 раза в 3-й день).

Применение дексаметазона с целью ускорения созревания легких плода имеет смысл при продолжении терапии в течение 2-3 суток. Поскольку не всегда удается предупредить развитие преждевременных родов, кортикостероиды следует назначать всем беременным, которым вводят токолитики. Кроме дексаметазона, можно использовать преднизалон в дозе 60 мг в сутки в течение 2 дней,

По данным Национального института здоровья США (Hayward P.E., Diaz-Rosselln J.L., 1995;» Grimes D.A., 1995; Crowley P.A., 1995), достигнут консенсус по использованию кортикостероидов с целью профилактики РДС при угрозе преждевременных родов.

При сроке беременности 24-34 иед с этой целью рекомендуется 5 мг дексаметазона вводить внутримышечно через 12 ч 4 раза. Если, несмотря на терапию, угроза преждевременных родов сохраняется, то целесообразно терапию глюкокор-тикоидами повторить через 7 дней. На основании проведен ных исследований респираторный дистресс-синдром и неона-тальная смертность уменьшились па 50%, снизилось количество внутрижелудочковых кровоизлияний. Эффект при преждевременном разрыве плодных оболочек отсутствовал, если после введения глюкокортикоидов проходило менее 24 ч или в том случае, когда родоразрешение проводили через 7 дней после введения глюкокортикоидов, а также при сроке беременности более 34 иед.

После введения бетаметазона (12 мг через 24 ч) установлено снижение частоты сердечных сокращений у плода, двигательной активности плода и дыхательных движении. Указанные изменения возвращаются к исходным данным на 2-ой день и указывают на физиологический ответ плода на стероидную терапию (Mulder Е.П. etal., 1997; Magel LA. el al., 1997).

По данным S.Chapman ct al. (1996), кортикостероидная терапия неэффективна при преждевременном разрыве оболочек и массе плода менее 1000 г. При наблюдении за детьми до 12 лет, матери которых с профилактической целью получали кортикостероиды, не выявлено их отрицательного влияния на интеллектуальное развитие ребенка, их поведение, моторную и сенсорную функции.

Противопоказаниями к глюкокортикоидной терапии являются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, недостаточность кровообращения III степени, эндокардит, нефрит, активная фаза туберкулеза, тяжелые формы диабета, остеопороз, тяжелая форма гестоза, открытие шейки матки более 5 см, наличие признаков инфекции. При противопоказаниях к применению глюкокортикоидов можно использовать эуфиллин в дозе 10 мл 2,4% раствора в 10 мл 20% раствора глюкозы в течение 3 дней.

Лазолван (амбраксол) не уступает по эффективности глюкокортикоидным препаратом и практически не имеет противопоказаний. Используется в дозе c 800-1000 мг в сутки в течение 5 дней внутривенно капельно.

D.В.Knight et al. (1994) с целью профилактики РДС у плода при угрозе преждевременных родов вводили внутривенно 400 мг тиреотропного рилизинг-гормона отдельно или в комбинации с бетаметазоном и получили положительные результаты. Однако С.A. Crowther et al. (1995) подобных результатов не выявили.

Для профилактики РДС используют сурфактант по 100 ЕД внутримышечно 2 раза в сутки в течение 3-х дней. При необходимости указанные дозы повторяют через 7 дней. Профилактика РДС эффективна при сроках беременности 28-33 нед: в более ранние сроки требуется более длительное использование препарата.

В тех случаях, когда нет возможности пролонгировать беременность, сурфактаит необходимо использовать для лечения РДС у новорожденного.

Источник

Недостаточный рост плода (внутриутробная задержка развития плода)

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2014

Общая информация

Краткое описание

Внутриутробная задержка развития плода (ЗВУР, ВЗРП) – патологическое состояние, являющееся подгруппой МГВП (30-50%), при котором плод не достигает антропометрической или предполагаемой массы тела к конкретному гестационному возрасту (вес плода менее 10–ой процентили). Характеризуется высоким уровнем заболеваемости и смертности новорожденных [1].

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Диагностика

Гравидограмма

Окружность живота и предполагаемая масса плода менее 10 – ой процентили (уровень доказательности А) – наиболее достоверные диагностические показатели для определения маловесного плода [1].

Нестрессовая кардитокография – должна использоваться для диагностики ЗВУР плода в комплексе с другими исследованиями.

Показания для проведения НСТ – ситуации, требующие незамедлительной оценки состояния плода: снижение количества шевелений плода, преэклампсия, подозрение на ЗВУР, переношенная беременность и др.

| Исход | Характеристика диастолического компонента кровотока | ||

| положительный | нулевой | отрицательный | |

| Мертворожденные | 3 | 14 | 24 |

| Неонатальная смертность | 1 | 27 | 51 |

| Живые | 96 | 59 | 25 |

Допплерометрия ductus venosus имеет умеренную прогностическую значимость для ацидемии и неблагоприятных исходов для плода (уровень доказательности А) и может быть использована для определения времени родоразрешения [1].

• определение резус-фактора крови

• определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови (подтверждающий) методом иммунохемилюминисценции

Дифференциальный диагноз

Лечение

В случае предполагаемого досрочного родоразрешения с целью профилактики СДР у плода в сроке гестации 24 – 35 недель + 6 дней антенатально назначается однократно курс глюкокортикостероидов (уровень доказательности В) [1].

• локализация плаценты по передней или передне-боковой стенке.

Хирургическое вмешательство показано в случае угрожающего состояния плода – родоразрешение путем операции кесарево сечение в интересах плода (по показаниям).

Показания к досрочному родоразрешению при наличии одного из признаков нарушения функционального состояния плода в зависимости от срока гестации [2].

Показания к досрочному родоразрешению при ЗВУР:

Назначение аспирина с профилактической целью беременным женщинам с преэклампсией в анамнезе.

Источник

Батинская Н.П. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Диагноз задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП) является одним из самых сложных в акушерстве. По данным литературы почти 60% случаев ЗВРП клиническими методами не выявляется. С внедрением в акушерскую практику современных методов оценки развития и состояния плода, таких как эхография, допплерография фетоплацентарной системы, кардиотокография (КТГ), диагностика ЗВРП значительно улучшилась [1].

Эхографическое исследование позволяет не только исключить большинство структурных аномалий, но и судить о физическом развитии плода по соответствию фетометрических данных гестационному сроку. Кроме того, важное значение в оценке фетоплацентарной системы имеют данные о структуре и степени зрелости плаценты, а также о количестве вод. С помощью КТГ можно получить сведения о функциональном состоянии плода и его компенсаторных возможностях. Допплерография позволяет оценить плодово-маточно-плацентарный кровоток, степень тяжести его нарушения и прогнозировать ЗВРП.

Следует помнить, что по акушерским правилам срок беременности у женщин с регулярным менструальным циклом отсчитывается от первого дня последней менструации. В первом и втором триместрах у женщин с регулярным менструальным циклом при нормально развивающейся беременности менструальный срок, как правило, совпадает с данными фетометрии, поскольку конституциональные особенности (формирование крупного плода или плода с небольшой массой) еще не проявляются в полной мере. Несовпадение этих данных — серьезный повод к детальному УЗИ для исключения ранней формы ЗВРП, структурных аномалий и другой возможной патологии. У женщин с нерегулярным циклом наибольшее практическое значение имеет копчико-теменной размер эмбриона, а после 12-13 недель — бипариетальный размер головки и длина бедренной кости плода. Минимальный обязательный объем фетометрии включает определение бипариетального размера головки, длины бедренной кости и окружности живота.

В клинической практике большое значение имеет выделение двух форм ЗВРП: симметричной и асимметричной, поскольку они отличаются этиологическими факторами, сроками возникновения, степенью тяжести внутриутробного страдания плода и перинатальными исходами.

Для симметричной формы ЗВРП, которая проявляется уже в конце первого и во втором триместрах, характерно равномерное отставание фетометрических показателей. Следует отметить, что отношения окружности головки к окружности живота и длины бедра к окружности живота чаще всего остаются в пределах индивидуальных колебаний. Это свидетельствует о пропорциональном отставании размеров головки и живота плода. У такого плода задержка развития может быть вызвана хромосомными аномалиями, инфекционными заболеваниями или алиментарной недостаточностью у матери.

Существенные трудности возникают при дифференциальной диагностике симметричной формы ЗВРП и конституциональных особенностей плода. По данным зарубежных исследователей до 40% новорожденных с малой массой для срока беременности не имеют признаков ЗВРП [1]. Для разграничения этих состояний необходимо проводить динамическое УЗИ для оценки темпов роста фетометрических показателей. Если темпы роста нормальные и нет признаков нарушения допплерографических показателей, нет признаков дистресса плода по данным КТГ — это свидетельствует о конституциональных особенностях. При симметричной форме ЗВРП, начиная с 24-25недель беременности, выявляются нарушения плодово-плацентарного кровотока, а в третьем триместре – признаки дистресса плода на КТГ.

Асимметричная форма ЗВРП чаще встречается в акушерской практике и проявляется преимущественно в начале третьего триместра беременности. Для этой формы ЗВРП характерно преимущественное отставание размеров внутренних органов брюшной полости плода, особенно печени, поэтому отмечается несоответствие размеров живота плода сроку беременности. При асимметричной форме отмечается достоверное повышение отношений окружности головки к окружности живота и длины бедренной кости к окружности живота плода. Подобная форма ЗВРП имеет место при недостаточности плацентарного кровообращения у беременных с преэклампсией, отеками, протеинурией, гипертензией и прогноз беременности будет зависеть от адекватного лечения матери.

При диагностике асимметричной формы ЗВРП надо учитывать возможность скачкообразного темпа роста плода, особенно в конце второго и начале третьего триместров беременности. В этом случае отсутствие признаков внутриутробного страдания плода при допплерографическом и КТГ- исследованиях играет важную роль в дифференциальной диагностике между асимметричной формой ЗВРП и «физиологическим» отставанием размеров живота при неравномерном росте плода.

Ультразвуковая плацентография является обязательной составляющей при обследовании плода. При неосложненной беременности плацента последовательно проходит стадии созревания от 0 до III. К эхографическим критериям преждевременного «созревания» плаценты относятся обнаружение стадии II до 32 недель и стадии III до 36 недель беременности. Наличие этого признака следует интерпретировать как фактор риска возникновения ЗВРП и как обязательное показание к динамическому наблюдению с использованием эхографии, допплерографии и КТГ [3].

Наряду с ультразвуковой фетометрией и плацентографией немаловажное значение при ЗВРП имеет оценка объема околоплодных вод. При этом маловодие, по данным М.В.Медведева и Е.В.Юдиной, наблюдается в 42,3% случаев ЗВРП [2]. С уменьшением объема околоплодных вод возрастает не только частота ЗВРП, но частота врожденных пороков развития и, прежде всего, пороков мочевыделительной системы. Выраженное маловодие является неблагоприятным прогностическим признаком, особенно при его обнаружении во втором триместре беременности. Эта особенность существенно влияет на частоту перинатальной и ранней неонатальной смертности.

Многоводие и ЗВРП является более редким сочетанием. Оно возникает при инфекционных поражениях, при некоторых пороках развития плода (например, при пороках невральной трубки), при хромосомных аномалиях.

Патология пуповины также может приводить к ЗВРП. Наиболее часто при этом отмечается единственная артерия пуповины, частота которой составляет в среднем 0,2-1,0%. Частота ЗВРП ниже у плодов с изолированной единственной артерией пуповины. По данным V. Catanzaritt и соавт., E.Jauniaux и соавт., при изолированной единственной артерии пуповины ЗВРП отмечается в 15-18% случаев, а при сочетании с другими пороками – в 26-28% наблюдений [3].

Одним из основных условий, обеспечивающих нормальное течение беременности, является стабильность гемодинамических процессов в единой функциональной системе мать-плацента-плод. Нарушения маточно-плацентарного и плодового кровотока играют основную роль в патогенезе ЗВРП. Для комплексной оценки состояния фетоплацентарной системы при подозрении на ЗВРП во всех случаях необходимо проводить допплерографию. Допплерографическое исследование в акушерстве целесообразно проводить не ранее 16-18 недель. Характерными признаками нарушения кровотока в маточных артериях является снижение диастолического компонента и повышение индексов периферического сопротивления. Появление дикротической выемки свидетельствует о более выраженном нарушении маточно-плацентарного кровообращения. При нарушении кровотока в одной маточной артерии ЗВРП выявляется в 13%, а в обеих — в 40%. При этом интервал между регистрацией изменений кривой скоростей кровотока (КСК) в маточных артериях и появлением клинических симптомов ЗВРП или гестоза может составлять от 4 до 16 недель. При нарушении кровотока в маточных артериях в III триместре беременности отмечаются худшие перинатальные исходы, низкая масса новорожденных, высокая частота ЗВРП и досрочного родоразрешения. По данным A.Pogere и соавт. при нормальных КСК в маточных артериях при осложненном течении беременности родоразрешение проводится в среднем на сроке 37,6 недель, а при нарушении – в 31,1недели [1].

Кроме этого, необходимо проводить допплеровское исследование кровотока в артерии пуповины, так как частота ЗВРП достоверно выше при нарушении плодово-плацентарного кровообращения (55 и 15% соответственно). Повышенный интерес к артерии пуповины обусловлен тем, что ее единственным периферическим руслом является микроваскулярная сеть плодовой части плаценты. КСК в этом сосуде представляет информацию о состоянии сосудистого сопротивления плаценты. При поражении микрососудов ворсин и снижении их васкуляризации кровоснабжение плода ухудшается и часто развивается ЗВРП. При допплерографии в этих случаях регистрируется снижение диастолического компонента, что означает повышение периферического сосудистого сопротивления плодовой части плаценты. При этом численные значения индексов сосудистой резистентности увеличиваются. В клинической практике особого внимания заслуживает критическое состояние плодово-плацентарного кровотока, что встречается при тяжелых формах ЗВРП. При этом обнаруживается нулевой или ретроградный (реверсный) кровоток в артерии пуповины. Регистрация критических КСК в артериях пуповины означает выраженное внутриутробное страдание плода. При этом в микрорусле плаценты движение крови по артериям пуповины в фазу диастолы резко замедляется или прекращается, при реверсном кровотоке – кровь во время диастолы направляется в обратную сторону, то есть к сердцу плода, а через аорту попадает в область низкой резистентности — мозговые сосуды плода. По данным М.В.Медведева и Е.В.Юдиной, от момента регистрации постоянного реверсного диастолического кровотока в артериях пуповины в конце II и в III триместре беременности обычно проходит не более 48-72 часов до внутриутробной гибели плода [2].

В последние годы все больший интерес вызывает исследование кровотока в средней мозговой артерии плода. Патологические КСК в мозговых сосудах плода, в отличие от артерии пуповины, характеризуются не снижением, а повышением диастолической скорости кровотока. Поэтому при страдании плода отмечается снижение индексов сосудистого сопротивления в мозговых сосудах. Увеличение мозгового кровотока является проявлением компенсаторной централизации плодового кровообращения при ЗВРП и внутриутробной гипоксии в условиях сниженной плацентарной перфузии и заключается в перераспределении крови с преимущественным кровоснабжением жизненно важных органов (полушария мозга, миокард) [2].

Таким образом, с внедрением в акушерскую практику современных методов оценки развития и состояния плода диагностика ЗВРП значительно улучшилась. Однако следует помнить, что ни один инструментальный метод не сможет заменить клинический опыт врача и исключить применение рутинных методов исследования.

- Медведев М.В. Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока // Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / под ред. Митькова В.В., Медведева М.В. — М.: Видар, 1996. — Т. II. — С. 256-279.

- Медведев М.В., Юдина Е.В. Задержка внутриутробного развития плода. — 2-е изд. — М.: РАВУЗДПГ, 1998. — 208 с.

- Стыгар А.М., Медведев М.В. Ультразвуковое исследование плаценты, пуповины и околоплодных вод // Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / под ред. Митькова В.В., Медведева М.В. — М.: Видар, 1996. — Т. II. — С. 52-77.

Источник