Группа крови

Всем известно, что кровь бывает разных групп, но вот что это значит, знают немногие. Как было установлено в последнее время, группы крови — это признак, который достался нам от очень далеких предков. В какой-то степени она может определять характер человека, его наклонности и даже будущую профессию. Собственная группа крови — это то, что человек должен знать обязательно.

Что такое группа крови ( Blood group , AB 0)?

Группа крови — это признак, который передается по наследству и не изменяется в течение жизни при естественных условиях. Принадлежность человека к той или иной группе крови является индивидуальной особенностью, которая начинает формироваться уже на ранних сроках развития плода. В зависимости от комбинации антигенов кровь подразделяется на четыре группы. Группа крови не зависит от расы, половой принадлежности, возраста.

Определение групповой принадлежности широко используется в клинической практике при переливании крови и ее компонентов, в гинекологии и акушерстве при планировании беременности.

Группы крови системы АВ0 были открыты в 1900 году К.Ландштейнером, который смешивая эритроциты одних лиц с сывороткой крови других лиц, обнаружил, что при одних сочетаниях кровь свертывается, образуя хлопья (реакция агглютинации), а при других нет. На основании этих исследований Ландштейнер разделил кровь всех людей на три группы: А, В и С. В 1907 году была обнаружена еще одна группа крови.

Система групп крови AB0 является основной системой, определяющей совместимость и несовместимость переливаемой крови, т.к. составляющие ее антигены наиболее иммуногенны. Особенностью системы АВ0 является то, что в плазме у неиммунных людей имеются естественные антитела к отсутствующему на эритроцитах антигену. Систему группы крови АВ0 составляют два групповых эритроцитарных агглютиногена (А и В) и два соответствующих антитела — агглютинины плазмы альфа(анти-А) и бета(анти-В).

Различные сочетания антигенов и антител образуют 4 группы крови:

- группа 0(I) — на эритроцитах отсутствуют групповые агглютиногены , в плазме присутствуют агглютинины альфа и бета;

- группа А(II) — эритроциты содержат только агглютиноген А, в плазме присутствует агглютинин бета;

- группа В(III) — эритроциты содержат только агглютиноген В, в плазме содержится агглютинин альфа;

- группа АВ(IV) — на эритроцитах присутствуют антигены А и В, плазма агглютининов не содержит.

Наследование групп крови

В основе закономерностей наследования групп крови лежат следующие понятия. В локусе гена АВО возможны три варианта (аллеля) — 0, A и B, которые экспрессируются по аутосомно-кодоминантному типу. Это означает, что у лиц, унаследовавших гены А и В, экспрессируются продукты обоих этих генов, что приводит к образованию фенотипа АВ (IV).

Фенотип А (II) может быть у человека, унаследовавшего от родителей или два гена А, или гены А и 0. Соответственно фенотип В (III) — при наследовании или двух генов В, или В и 0. Фенотип 0 (I) проявляется при наследовании двух генов 0. Таким образом, если оба родителя имеют II группу крови (генотипы AА или А0), кто-то из их детей может иметь первую группу (генотип 00). Если у одного из родителей группа крови A(II) с возможным генотипом АА и А0, а у другого B(III) с возможным генотипом BB или В0 — дети могут иметь группы крови 0(I), А(II), B(III) или АВ (IV).

Для чего нужно знать группу крови человека

Принадлежность крови к той или иной группе и наличие в ней определенных антител говорит о совместимости (или несовместимости) крови отдельных лиц. Несовместимость может возникнуть, например, при попадании крови плода в организм матери во время беременности (если у матери есть антитела к антигенам крови плода) или при переливании крови другой группы.

При взаимодействии антигенов и антител системы AB0 наступает склеивание эритроцитов (агглютинация или гемолиз), при этом образуются скопления эритроцитов, которые не могут проходить через мелкие сосуды и капилляры и закупоривают их (образуются тромбы). Засоряются почки, возникает острая почечная недостаточность — очень тяжелое состояние, которое, если не принять экстренных мер, приводит к гибели человека.

Многим известно, что резус-фактор может стать причиной несовместимости крови матери и плода. Но далеко не все знают, как именно это происходит. Основной механизм развития резус-конфликта уже изучен, тем не менее, многое еще остается непонятным и главные открытия в медицине, в том числе и те, которые касаются резус-фактора, еще впереди

Что такое резус – фактор ( Rh — factor , Rh )?

Обычно отрицательный резус-фактор никаких неприятностей его хозяину не приносит. Особого внимания и ухода требуют лишь резус-отрицательные беременные женщины. Наличие или отсутствие резус-фактора не зависит от групповой принадлежности по системе АВ0 и не изменяется в течение жизни.

Наследование резус-принадлежности крови

В основе наследования лежат следующие понятия. Ген, кодирующий резус-фактор D ( Rh ), является доминантным, аллельный ему ген d – рецессивным (резус-положительные люди могут иметь генотип DD или Dd , резус-отрицательные только — dd ). Человек получает от каждого родителя по одному гену D или d и таким образом, возможно три варианта наследовании генотипа – DD , Dd или dd . В первых двух случаях ( DD и Dd ) анализ крови на резус-принадлежность будет положительным. Только при генотипе dd резус-фактор будет отрицательным.

Механизм развития резус-конфликта

Механизм развития резус-конфликтной беременности выглядит следующим образом. В ответ на поступление в кровь беременной резус-отрицательной женщины антигенов резус-фактора в крови у нее вырабатываются антитела, основная масса которых может проникать через плаценту в организм плода, вызывая у него склеивание (гемолиз) эритроцитов, что вызывает повреждение различных органов и тканей плода (особенно страдают печень и головной мозг). Такое состояние ребенка получило название гемолитической болезни новорожденных.

Резус-конфликт не развивается во время первой беременности резус-отрицательной матери резус-положительным плодом. В это время антитела только вырабатываются, но при повторной беременности резус-конфликт неизбежен. В случае, если резус-отрицательная мать, беременна резус-отрицательным ребенком, конфликта не будет ни на первый, ни на последующие разы. Резус-отрицательная кровь отца вызвать резус-конфликт ни в коем случае не может, так как не содержит антигенов.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного — это врожденное заболевание, которое характеризуется усиленным распадом эритроцитов ребенка и признаками, обусловленными токсическим (ядовитым) действием продуктов их распада на организм.

При раннем проявлении на 5-6 месяце беременности резус-конфликт может быть причиной преждевременных родов, выкидышей, внутриутробной гибели плода. Основными признаками заболевания является появление нормохромной (в эритроцитах содержится нормальное количество гемоглобина) анемии (снижение числа эритроцитов в крови). Различают отечную, желтушную и анемическую формы гемолитической болезни.

При желтушной форме гемолитической болезни (ядерной желтухе) ребенок рождается в срок с обычными показателями массы тела и неизмененным цветом кожи, но иногда кожа имеет желтушный цвет уже при рождении. Интенсивность желтухи нарастает в ближайшие 2-3 дня, одновременно нарастают и признаки поражения центральной нервной системы (ЦНС) — например, судороги. Прогноз при желтушной форме гемолитической болезни зависти от степени поражения ЦНС.

Анемическая форма гемолитической болезни более благоприятна, она проявляется в основном изменениями в крови. С первых дней у ребенка появляется бледность кожи, особенно выраженная в конце первой и начале второй недели.

Отечная форма (общий врожденный отек) — самая тяжелая форма заболевания. Возникает она обычно во внутриутробном периоде развития, чаще у детей от пятой-седьмой беременности. Дети рождаются бледные, с отеками подкожной клетчатки, наличием жидкости в брюшной и грудной полости, увеличенными печенью и селезенкой. Желтуха отсутствует, так как из-за высокой проницаемости плаценты продукты распада эритроцитов (билирубин) переходят в организм матери и удаляются с желчью. Отечная форма гемолитической болезни почти всегда заканчивается гибелью плода.

Лечение и профилактика гемолитической болезни новорожденных

Основные лечебные мероприятия по борьбе с гемолитической болезнью новорожденных сводятся к быстрейшему выведению из организма продуктов распада эритроцитов и восстановление нормального клеточного состава крови, а также нормальной работы всех органов и систем организма ребенка. С этой целью проводятся вначале заменные, а затем дробные переливания крови, плазмы и плазмозамещающих растворов (например, реополиглюкина).

Для предупреждения рождения детей с гемолитической болезнью всем беременным женщинам проводят исследование крови на резус-фактор, беременных с резус-отрицательной кровью ставят на учет и не рекомендуют прерывать первую беременность.

Источник

Редкий генотип крови что значит

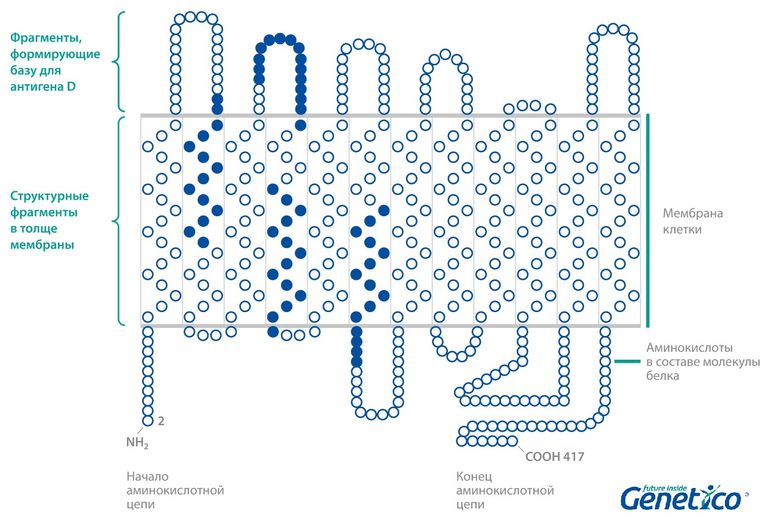

В этой статье мы расскажем о редких вариантах гена RHD и особенностях оценки риска возникновения резус-конфликта. Гены RHD и RhCE у человека работают вместе: они кодируют белки, которые формируют в мембране комплекс, образовывающий базу для антигенов D (резус-фактор), C, c, E, e. Эти белки представляют собой как бы нитки, прошивающие мембрану петлями: их небольшие фрагменты торчат из мембраны, а основная часть находится в ее толще. То есть какие-то аминокислоты белка выполняют строительную функцию – держат белок в мембране, а другие основную – формируют площадку для антигена.

Если гена RHD нет из-за делеции этого участка хромосомы, то и белка на мембране нет. В таком случается получается истинный Rh- фенотип. Однако в редких случаях ген RHD не полностью отсутствует, а несет в себе мутацию. Тогда структура соответствующего белка может нарушаться и приводить не к полному отсутствию антигена D, а к разным промежуточным состояниям. Например, мутации, приводящие к изменению в тех частях белка, которые находятся в толще мембраны, могут влиять на способность белка держаться на поверхности клетки: то есть и ген RHD на месте, и белок нормально синтезируется, однако он с трудом встраивается в мембрану и потому его может быть настолько мало на поверхностях клеток, что иммунная система человека будет их замечать, а вот биохимические методы анализ на резус-фактор – не будут. В случае такого рода мутаций в гене RDH генотип называется Weak D или DEL вместо Rh-. Также при мутациях, затрагивающих выступающие из мембраны участки, антиген D будет неполноценным, так как площадка для его формирования будет неполная или не совсем верная, что тоже может привести к ложным результатам при биохимическом анализе крови. Такой генотип носит название Partial D.

Почему все это важно? Дело в том, что чаще всего статус резус-фактора определяют биохимически по анализу крови. Это значит, что в лаборатории есть антитела к антигену D, эти антитела капают на специально подготовленный препарат крови и смотрят, насколько сильно будет светиться специфическая метка. Если она светится слабо или сигнала нет совсем – это означает, что антителам не с чем было связываться, то есть антигена D на поверхности клеток в анализируемой крови не было. Для обычной ситуации – присутствие или отсутствие гена RHD – этот способ прекрасно работает, но он не позволяет отличить Rh+ гомо- и гетерозигот, поэтому его используют как скрининговый – простой и недорогой метод для первичного обследования. Однако в случае частичной делеции RHD или различных мутаций он срабатывает неправильно. При проверке работы четырех разных наборов реагентов для биохимического анализа крови на резус на 500 образцах для 2% образцов были получены неоднозначные результаты. После генетического тестирования оказалось, что именно эти образцы имели генотип Partial D или Weak D.

Примерные оценки вероятности развития резус-конфликта при разных сочетаниях генотипов родителей:

Опасность неправильного определения резус-статуса в сложных ситуациях заключается в том, что пара не будет подозревать о рисках, пока не возникнет опасная для жизни и здоровья малыша ситуация. Важно понимать, что главной проблемой при резус-конфликте является то, что организм матери не знаком с антигеном D как с нормальным, «своим», поэтому клетки, отмеченные этим антигеном, начинают отторгаться. При этом иммунная система может познакомиться с этим антигеном как со «своим» даже если этого антигена на поверхности клеток совсем немного, настолько немного, что биохимические методы ставят статус Rh-. В таком случае тревога о возможности развития резус-конфликта у женщины с таким неверным биохимическим анализом будет ложной. С другой стороны, если такой неверный результат будет выдан будущему отцу, то это может привести к развитию резус-конфликта, так как несмотря на биохимически отрицательный резус, ген RHD у отца присутствует и антиген D на поверхности клеток тоже есть. Таким образом, наиболее точный результат получается в результате генетического анализа гена RHD и гена RHCE, методом MLPA. Он позволит идентифицировать наличие/отсутствие гена RHD у будущих родителей, идентифицировать особые состояния этого гена, выявить гомо/гетерозиготность каждого партнера по этим показателям и более эффективно оценить не только вероятность развития резус-конфликта, но и целесообразность различных превентивных или терапевтических мер по устранению этого осложнения при беременности.

Важно помнить, что эти необычные ситуации все же редкость, и в большинстве случаев простой биохимический анализ крови дает верный результат. То есть после него резус-положительные женщины чаще всего спокойно беременеют вне зависимости от генотипа мужа по гену RHD, у резус-отрицательных женщин с резус-отрицательным партнером в большинстве случаев также нет проблем, а резус-отрицательные будущие мамы с резус-положительным отцом отправляются на дополнительные анализы для оценки рисков. Однако, к сожалению, вероятность несовпадения биохимического результата и истинного фенотипа, хоть и мала, но присутствует и может привести к катастрофическим для семьи результатам. Самое безопасное решение – узнать свой генотип по этим генам, который позволит совершенно точно узнать о том, есть ли повод для беспокойства.

Источник