- Сочинение-описание внешности человека

- Что скрывается за привычкой говорить о себе в третьем лице — мнение психолога

- «Саша хочет кушать»

- Держим дистанцию

- «Эффект Бэтмена»

- Усидеть на двух стульях

- Секрет мудрости раскрыт?

- Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

- Что представляет собой сочинение-рассуждение?

- Как писать сочинение-рассуждение?

- Вступление в сочинении-рассуждении

- Основная часть в сочинении-рассуждении

- Заключение в сочинении-рассуждении

Сочинение-описание внешности человека

Описание внешности человека — это описание лица человека, его фигуры, жестов, манеры, характерной позы, одежды. Главная задача такого описания — найти характерные особенности, главное во внешности человека и суметь передать их словами. Они могут быть связаны с особенностью манер, походки, его занятий и профессии, особенностями характера.

Источником сочинений-описаний внешности может быть все что угодно. Как и для других описаний, это может быть жизненный опыт, когда словесный портрет воссоздаётся по памяти (например, «Внешность человека, которого я видел однажды…»). Или воображение («Мой портрет через 10 лет»).

Примерный план сочинения:

1. Вступление.

2. Общее впечатление (фигура, рост).

3. Черты лица (овал лица, брови, глаза, нос, лоб, губы, подбородок, щёки). Волосы (цвет, длина и форма причёски). Уши.

4. Одежда.

5. Манеры поведения (походка, манера говорить, поза…).

6. Заключение.

Глаза – зелёные, серые, карие, синие, чёрные, голубые, небесные, серовато-голубые, лучистые, темные, выразительные, задумчивые, светлые, большие, маленькие, хитрые, бегающие, узкие, косые, раскосые, злые, добрые, со смешинкой, дикие, приветливые, недоверчивые, коварные…

Брови – красивые, прямые, густые, тонкие, соболиные, широкие, лохматые, вразлёт, сросшиеся, несимметричные.

Лоб – высокий, низкий, открытый, прямой, сократовский, широкий, морщинистый, покатый, плоский.

Взгляд – растерянный, внимательный, выразительный, умный, любопытный, иронический, кокетливый, любящий, смущённый, равнодушный, завистливый, удивленный, весёлый недоверчивый, открытый, грустный, восторженный, хитрый, доверчивый…

Нос – прямой, с горбинкой, вздёрнутый, широкий, узкий, курносый, длинный, короткий, некрасивый, красивый, маленький, картошкой, уточкой.

Волосы – короткие, длинные, каштановые, светлые, русые, соломенные, седые, с проседью, густые, пышные, кудрявые, блестящие, прямые, волнистые, торчащие как пакля, заплетенные в косы, убранные в хвост, зачесанные назад, всклокоченные, уложенные в прическу…

Фигура – хорошая, стройная, высокая, крупная, полная, худощавая, приземистая, мужская, женская.

Походка – быстрая, неторопливая, лёгкая, бесшумная, тяжёлая, собранная, вразвалку, странная, подпрыгивающая, смешная.

Поза – величественная, напряжённая, изящная, красивая, живописная, странная, непринуждённая, удобная, неудобная.

Пример описания внешности позаимствуем у М.Ю. Лермонтова (из романа «Герой нашего времени»):

«Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо.

Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен».

Источник

Что скрывается за привычкой говорить о себе в третьем лице — мнение психолога

Привычка рассуждать о себе любимом в третьем лице или во множественном числе, то есть вместо «я» говорить «она» или «мы», нарочито называть себя, как в детстве, по имени – есть у многих

Иногда такая манера речи раздражает окружающих, иногда вызывает улыбку.

Психологи уверяют – не всё так просто. Возможно, наша психика посылает сигналы: «Мне некомфортно. Я нуждаюсь в защите!» А возможно, подсознательно мы так ищем путь, чтобы стать мудрее. Разбираемся вместе с психологом Екатериной Пятковой.

«Саша хочет кушать»

Екатерина Пяткова – Гипотез, почему происходит такое «отделение» от самого себя, множество, – говорит Екатерина Пяткова. – С одной стороны, причина может скрываться в некотором инфантилизме. «Маша пошла. Саша хочет кушать» – так обычно говорят о себе дети лет до трёх. Но если в два-три года это звучит нормально, то в речи взрослого, считают представители гипотезы инфантилизма, это может свидетельствовать о внутренней незрелости, о желании занять позицию ребёнка или «присоседиться» к кому‑то: «Мы тут решили». По сути, решение‑то может быть единоличным, но это – способ спрятаться за «мы».

В основе другой теории – нарциссизм. Когда человек говорит так о себе, он любуется собой. Подобное явление – гибрис – было описано ещё в Древней Греции. И использовалось применительно к действиям человека, наделённого властью, который взирал на всех с оскорбительным высокомерием. То есть это такое королевское «мы» и открытое желание доминировать.

У «короля», как правило, утрачивается адекватная оценка ситуации. Получив власть, он ею упивается. Но интересный момент – когда эту власть у него отнимают, ощущение высокомерия уходит. «Король» теряет свою «корону», и его королевское «мы» исчезает.

Подобное «многоличие» свойственно и людям с психическими нарушениями, когда в силу заболевания сложно провести самоидентификацию. При этом «Я» очень часто теряется, и в речи происходит замена этого местоимения.

Держим дистанцию

Но в психологии есть и другие теории. Так, например, обращение к себе в третьем лице – ментальный приём, который успешно используют в психологических практиках. Приём помогает справиться с неприятными эмоциями. Эффект заключается в том, что мысли о себе и других людях обрабатываются у нас в разных зонах головного мозга. И мы легче прощаем ошибку кому‑то, чем себе самому. И гораздо легче переносим плохие новости о посторонних, не так стыдимся из‑за неудач приятеля, как могли бы стыдиться за себя.

Это ещё и такая возможность избежать самобичевания. Использование местоимения в третьем лице – «он», но не «я», своего имени вместо «я» – позволяет мозгу легче и более беспристрастно обрабатывать информацию при стрессовой ситуации.

Приём дистанцирования помогает психике защититься. Он широко используется в реабилитации людей, прошедших боевые действия.

Благотворный эффект дистанцирования, в частности, исследовали учёные Мичиганского университета. Было отмечено, что участники эксперимента более уверенно и убедительно выступали, когда говорили от третьего лица. Они испытывали меньше стыда, меньше смущались, чувствовали себя намного лучше эмоционально.

Это подтвердило и сканирование мозга подопытных – размышления от первого лица неизбежно активировали зоны, связанные с негативными процессами, относящимися к себе. А при рассуждениях от третьего лица такой активности не наблюдалось.

«Эффект Бэтмена»

В психологии хорошо известен и «эффект Бэтмена», который применяют в работе с детьми. Ребёнку, пережившему непростую ситуацию, предлагается рассказать об этом от лица значимого супергероя – дистанцирование от имени игрушки. И, включаясь в игру, «Бэтмен» начинает озвучивать то, что никогда бы не рассказал от собственного имени.

Взрослым надо быть очень внимательными. Если ваш малыш вдруг «ни с того ни с сего» начинает говорить от имени героя или своей игрушки: «А зайчик слышал…» – возможно, он пытается так донести до вас что‑то важное, поделиться своими страхами.

Иногда перенос подобной модели поведения переходит и во взрослую жизнь. И говоря о себе не «я», а по имени – «Люба видела» – легче рассказать о своих эмоциях и негативных переживаниях. Это ещё и сигнал нашей психики: «Я дистанцируюсь от проблемы».

Усидеть на двух стульях

В психологической практике есть особая техника – «два стула». Она используется, когда необходимо «достать» свою внутреннюю субличность, например, внутреннего критика или плаксу. Цель практики – разобраться в себе, понять, как уживаются эти личности внутри меня. Пересаживаясь со стула на стул, находясь в таких качелях, при помощи терапии мы осознаём эти состояния и учимся управлять ими.

Интересна и другая точка зрения о пользе дистанцирования. Канадский психолог Игорь Гроссман на протяжении многих лет изучает такое состояние как мудрость. Опираясь на результаты исследований, он утверждает, что привычка говорить о себе в третьем лице способна сделать нас мудрее.

В работе Гроссмана используется такое понятие как иллеизм – термин был придуман в начале XIX века, его значение – «Я не Я». То есть, опять же, рассуждение не о своей ситуации, а о проблеме условного друга позволяет взглянуть на проблему с точки зрения фактов. А туман из эмоций рассеивается.

Люди всегда были склонны к самокопанию. Это вечный путь стремящихся к познанию себя, стремящихся к мудрости. Но зачастую идти по этому пути мы не умеем. И пытаясь поразмышлять о себе, начинаем ворошить тягостные мысли и заботы. В итоге делаем ещё хуже – это не самокопание, а, скорее, самозарывание.

Поэтому приём иллеизма, который Гроссман успешно использовал при психологическом сопровождении людей с депрессиями, может помочь и при познании себя, так как не позволяет нам утонуть в эмоциях.

Секрет мудрости раскрыт?

Гроссман, пытаясь создать методику измерения мудрости, экспериментальным путём пришёл к выводу, что мудрость – это некая «конструкция», состоящая из разумных рассуждений, которая определяет то, как мы ориентируемся в жизненных проблемах. То есть раз существуют определённые показатели мудрости, то их можно улучшить, а значит – развить собственную мудрость.

Суждения подопытных измерялись по специальной шкале: беспристрастность, принятие во внимание других точек зрения, способность находить компромиссы… Было обнаружено, что показатель мудрости значительно точнее, чем показатель тестов на интеллект. А благополучие и удовлетворённость отношениями напрямую связаны с мудростью.

Эксперименты продемонстрировали силу отстранённого подхода. Оказалось, что участники вели себя скромнее и с готовностью принимали альтернативные взгляды, когда говорили о себе в третьем лице. Они также на протяжении месяца вели дневник, в котором описывали всё, что происходило в их повседневной жизни. Но по условиям эксперимента половина группы вела дневник от первого лица, половина – от третьего. В итоге «якающая» группа не показала особой динамики, а те, кто практиковал иллеизм, напротив, стали более рассудительными.

Возможно, этот метод обучению рассудительности стоит и нам взять на вооружение? И попробовать вести личный дневник иллеистического направления в качестве ежедневной практики: «Какой замечательный день! Катя сегодня проснулась в хорошем настроении…» Появляется ощущение – я смотрю на себя и события, которые со мной происходят, со стороны – на расстоянии. А ведь не зря говорят, что большое видится именно на расстоянии.

Источник

Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

Сочинение — как многим может казаться — это одна из самых сложных письменных работ в школе. Ведь при её подготовке школьнику необходимо не только написать грамотный текст, но и подойти к нему творчески. И всё это за один или два урока! Звучит и правда страшно, но на самом деле всё совсем не так. Рассказываем, как запросто написать сочинение-рассуждение на любую тему

Что представляет собой сочинение-рассуждение?

Не будем давать тебе определение из словаря терминов, ведь из названия и так всё ясно: в нём нужно рассуждать. К слову, в сочинении-описании — описывать всё до малейших деталей, в сочинении-повествовании — делать акцент на развитии событий. Соответственно, в сочинении-рассуждении — объяснять свою точку зрения, подкрепляя её аргументами.

Другой вопрос — что значит «рассуждать»? Как правило, тема сочинения, которая тебе даётся, — это тезис, который нужно либо доказать, либо опровергнуть. И в первом, и во втором случае тебе необходимо привести аргументы, которые убедили бы читателя в правильности твоей точки зрения.

Как писать сочинение-рассуждение?

В написании любых текстов, где тебе нужно отстоять свою точку зрения, мы советуем придерживаться «правила трёх». Этот метод часто используют различные коучи, спикеры и бизнесмены в своих выступлениях, когда им нужно убедить свою аудитории в чём-либо.

По «правилу трёх» можно строить и сочинение:

1) Вступление = твоя оценка (согласен либо нет) тезиса.

2) Основная часть = доказательства твоей точки зрения (аргументы).

3) Заключение = обобщение всего вышесказанного и конечные выводы.

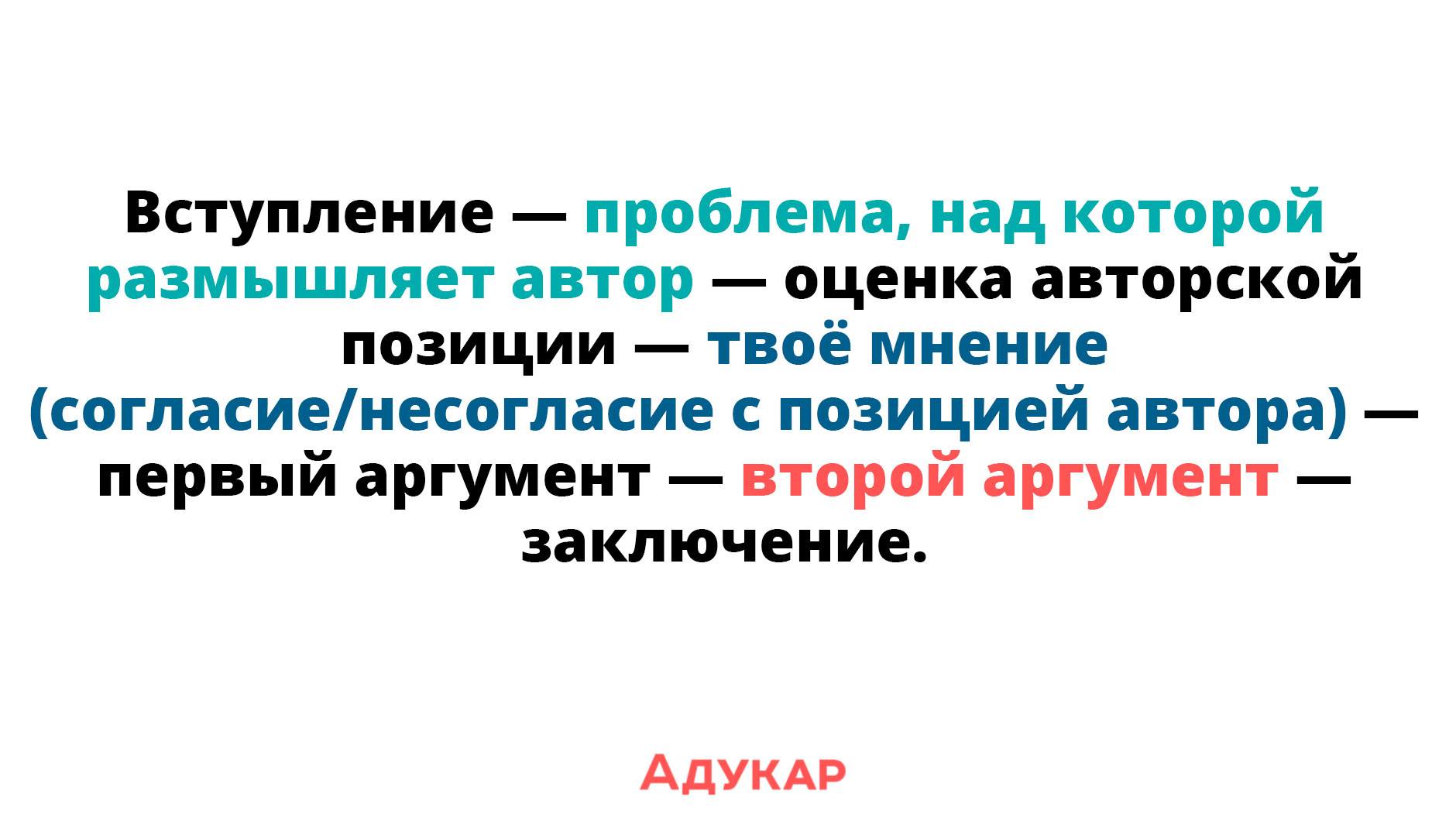

Кстати, если ты пишешь сочинение-рассуждение по произведению, то следуй схеме на инфографике:

Итак, ты получаешь задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Мир держится на ласке матерей». Что делать дальше? Разбираемся детально.

Вступление в сочинении-рассуждении

Во вступлении нужно подвести читателя к основной мысли. В начале своего сочинения тебе необходимо дать оценку тезису: согласен ты с ним или нет. Для большей убедительности обратись к «методу Сократа». То есть тебе нужно привести три утверждения или задать три вопроса (снова работает «правило трёх», заметил?), с которыми читатель бы согласился.

Например: «Какое первое слово чаще произносит ребёнок? К кому мы бежим с радостью или с горем? Кто на всю жизнь остаётся самым близким другом для нас? Конечно, мама».

Согласись, по этим трём строкам уже понятна наша позиция: мы согласны с тезисом «Мир держится на ласке матерей».

Кстати, ещё один приём, который можно использовать — эпиграф. Это фраза известного человека, отрывок из художественного произведения, пословицы или поговорки, подходящие под тему. К примеру, в нашем сочинении в качестве эпиграфа можно было бы взять слова Виктора Гюго «Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном».

Совет: если идея эпиграфа тебе понравилась, то можешь заранее подготовить один-два примера к каждой из тем для итогового сочинения 2022.

Во вступлении ты также можешь упомянуть о важности и актуальности данного тезиса, сделать небольшой экскурс в историю или поделиться своим мнением по данной теме.

Основная часть в сочинении-рассуждении

Самая важная и самая объёмная — основная часть сочинения. Здесь тебе необходимо привести аргументы и убедить читателя в верности твоего мнения. И мы снова вспоминаем про «правило трёх»: приводим три аргумента. Желательно, чтобы аргументы были разноплановыми. Универсальная «схема» аргументирования — это наука, искусство и личный опыт (не воспринимай это очень буквально, мы говорим в общих чертах).

В нашей теме о маме в качестве научного тезиса можно было бы упомянуть, что, согласно исследованиям, более психологически устойчивыми и успешными становятся те люди, которые в детстве получали от мамы достаточное количество любви и ласки. Далее можешь обратиться к литературе, вспомнить стихи и прозу, посвящённую маме.

Например: «К теме материнства обращались и многие русские поэты и писатели. Сергей Есенин посвятил маме многие свои стихотворения, например, „Письмо к матери“. Образ матери присутствует и в стихотворении Николая Некрасова „Внимая ужасам войны“, где автор пишет о боли и бесконечной любви тех матерей, чьи сыновья погибли на войне. Однако моё любимое произведение о маме — это стихотворение Расула Гамзатова „Мама“, которое пропитано искренной нежностью и любовью лирического героя к своей маме…»

В качестве третьего аргумента используй личный опыт, историю, связанную с мамой. Возможно, был какой-то особый случай, когда мама была рядом? Или расскажи о том, как мама всегда поддерживает тебя и поэтому ты не боишься пробовать новое и ошибаться. Такая история из жизни добавит в сочинения «живости» и искренности.

Так как это сочинение-рассуждение, важно, чтобы прослеживался ход твоих мыслей, рассуждений. Используй маркеры, которые помогут структурировать текст: допустим, например, во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь. Также не забывай использовать следующие конструкции: «Я считаю, что…», «Но если посмотреть с другой стороны…», «По статистике…», «На мой взгляд…», «Как мне кажется…» и так далее.

Заключение в сочинении-рассуждении

Наверняка ты замечал: когда читаешь большой текст, забываешь, что было в начале. Именно поэтому в заключении важно, во-первых, кратко пройтись по всему вышесказанному, а во-вторых, сделать выводы. Посмотри структуру своего сочинения и выдели самое важное, что вынесешь в заключительную часть.

Например: «Мама — это не просто первое слово. Мама — это первый человек в нашей жизни. Она всегда рядом и всегда поддержит. Психологи утверждают, что отношения с мамой в детстве напрямую влияют на нашу дальнейшую жизнь. Поэты и писатели восхваляют матерей в своих произведениях. Я же хочу сказать, что мама — самый важный человек для меня, ведь без неё я бы никогда не справился с трудностями. Именно поэтому я считаю, что не только я, но и весь мир держится на ласке наших матерей…»

Надеемся, наши советы помогли разобраться тебе в том, как правильно выстраивать сочинения такого плана. Конечно, рассуждать на различные темы не так-то просто, именно поэтому важна твоя эрудированность: больше читай, изучай, интересуйся различными сферами. И тогда никакое сочинение-рассуждение не будет для тебя «страшным сном».

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Источник