- Отек диска зрительного нерва: «Что должен знать радиолог»

- Введение

- Ключевые результаты визуализации на МРТ при отеке диска зрительного нерва

- Этиология повышенного внутричерепного давления

- Заболевания зрительного нерва и хиазмы

- Актуальность

- Строение

- Патологии

- Наиболее часто диагностируемые патологии зрительного нерва и хиазмы

- Застой зрительного нерва

- Воспаления зрительного нерва

- Атрофия зрительного нерва

- Опухолевидные новообразования

- Аномалии развития зрительного нерва

- Наши цены

Отек диска зрительного нерва: «Что должен знать радиолог»

Перевод презентации Papilledema : «What the radiologist needs to know»

| Congress: | ECR 2017 |

| Poster No.: | C-0782 |

| Authors: | G. Kim1, S. K. Kim2, W. Yoon2, B. H. Baek2, Y. Y. Lee1; 1Gwang ju/KR, 2Gwangju/KR |

| DOI: | 10.1594/ecr2017/C-0782 |

| DOI-Link: | http://dx.doi.org/10.1594/ecr2017/C-0782 |

Перевод на русский: Симанов В.А.

Введение

1. Определение отека диска зрительного нерва

- Набухание диска зрительного нерва, связанное с повышенным внутричерепным давлением (ВЧД)

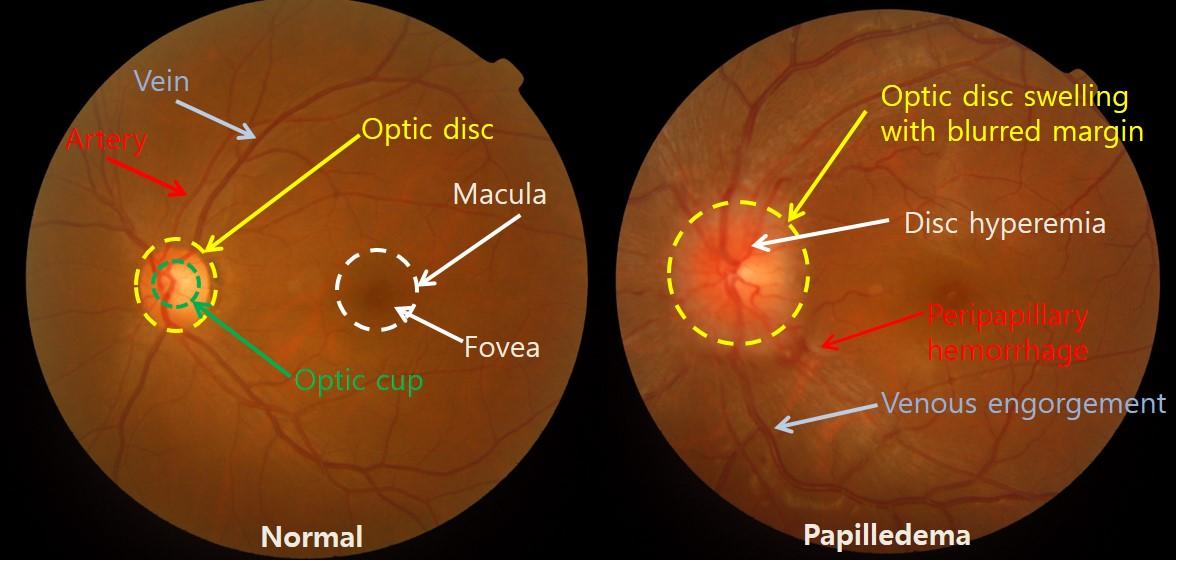

2. Находки при исследовании глазного дна (рис.1)

- Набухший диск зрительного нерва с размытыми краями

- Гиперемия диска

- Околососочковые кровоизлияния

- Венозный застой

3. Основные анатомические структуры, связанные с отеком диска зрительного нерва

- Периоптическая оболочка

- оболочка по всей длине зрительного нерва, начинающаяся от глазного яблока и непрерывно переходящая в интракраниальные мозговые оболочки

- Субарахноидальное пространство зрительного нерва

- многокамерная трубчатая система, слепо заканчивающаяся позади глазного яблока и сообщающаяся с интракраниальным субарахноидальным пространством

- изменение ВЧД через субарахноидальное пространство может быть передано на сосочек зрительного нерва

4. Патологический механизм отека диска зрительного нерва

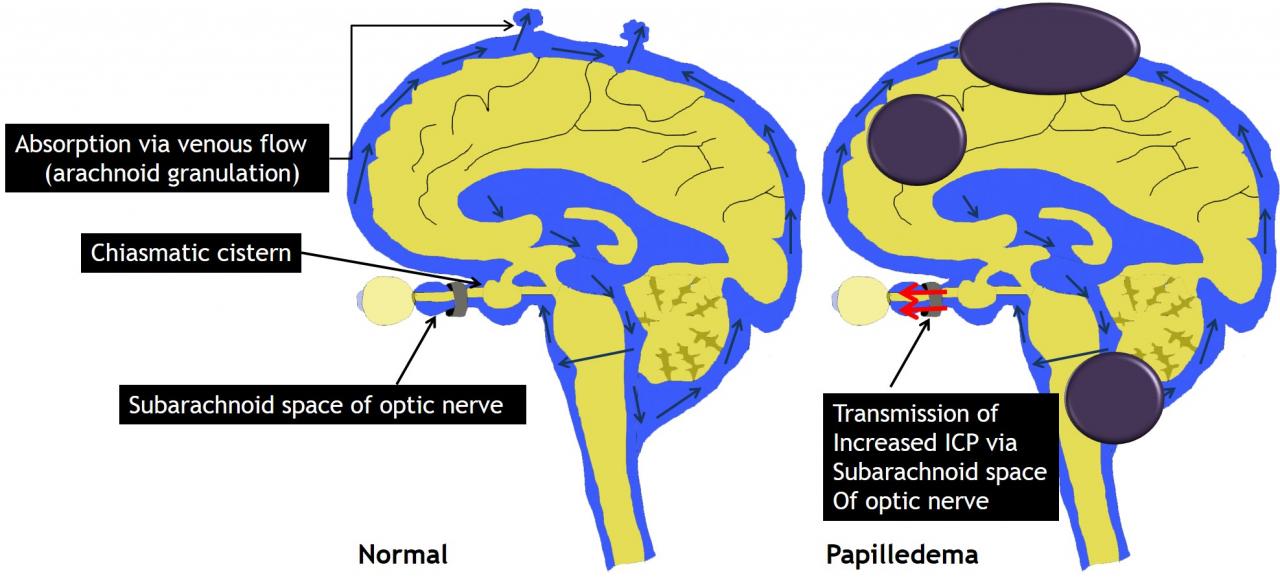

- ЦСЖ продуцируется сосудистыми сплетениями и циркулирует по желудочкам, цистернам, субарахноидальным пространствам головного и спинного мозга.

- Абсорбция ЦСЖ происходит через венозную систему в арахноидальных грануляциях или некоторые лимфатические каналы.

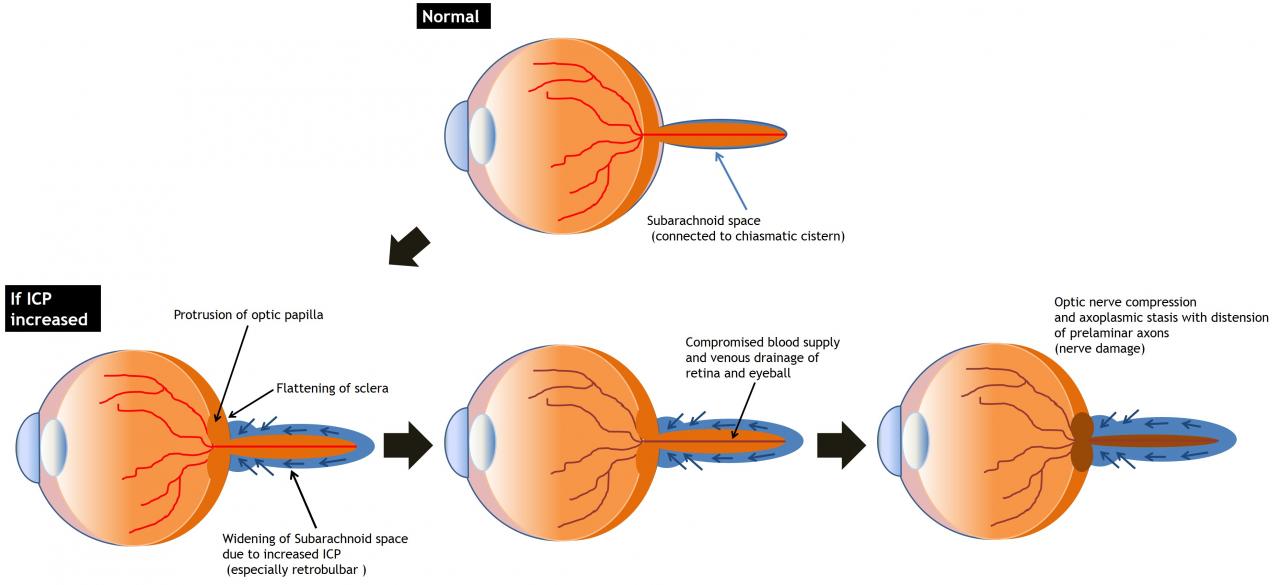

- Если ток ЦСЖ нарушается (например, при венозной обструкции или окклюзионной гидроцефалии) или увеличивается объем мозга (например, при опухоли, отеке мозга, кровоизлиянии), повышенное ВЧД через субарахноидальное пространство передается на сосочек зрительного нерва, в результате чего возникает отек диска зрительного нерва (рис. 2,3)

5. Клинический смысл отека диска зрительного нерва

- Индикатор повышенного ВЧД

- Важное указание о необходимости хирургического вмешательства

- Оценка тяжести заболевания и ответа на лечение

- Нарушение зрения или слепота

- Увеличение ВЧД → нарушение метаболических процессов в зрительном нерве → отек, ишемия зрительного нерва → потеря зрения

- Раннее или немедленное уменьшение повышенного ВЧД и отека диска зрительного нерва устраняют риск развития слепоты или серьезного ухудшения зрения

- МРТ при отеке диска зрительного нерва

- Полезный неинвазивный метод

- Может обеспечить макроскопическую визуализацию глазного яблока, зрительного нерва, орбиты и зрительного тракта

- Идеальный инструмент для изучения деталей отека диска зрительного нерва и оценки основной, вызвавшей его причины

Рис.1 Исследование глазного дна в норме и при отеке диска зрительного нерва.

Рис.2 Схематическое изображение нормальной циркуляции ликвора и патологического механизма отека диска зрительного нерва.

Рис.3 Схематическое изображение изменений глазного яблока и зрительного нерва у пациента с отеком диска зрительного нерва.

Ключевые результаты визуализации на МРТ при отеке диска зрительного нерва

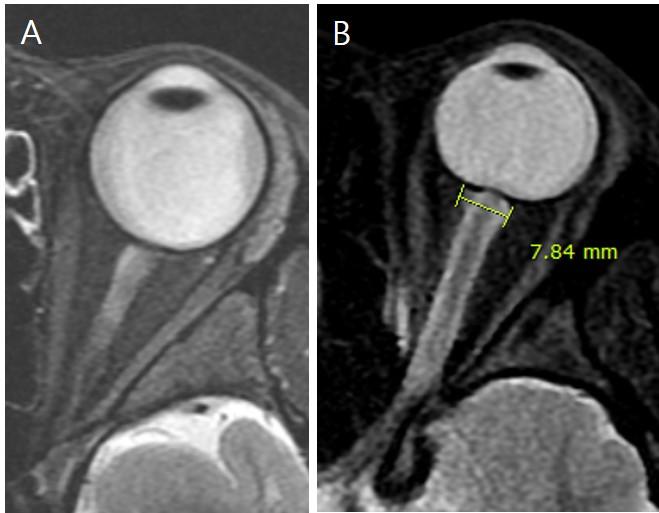

1. Расширение оболочки зрительного нерва

- Нормальная оболочка зрительного нерва

- Диаметр сразу за глазным яблоком: 5,52 ± 1,11 мм

- 4 мм кзади от глазного яблока: 5,2 ± 0,9 мм

- Выпуклый внешний вид сразу за глазным яблоком

- наиболее растяжимая часть оболочки зрительного нерва

- Диаметр оболочки зрительного нерва является сильным индикатором повышенного внутричерепного давления

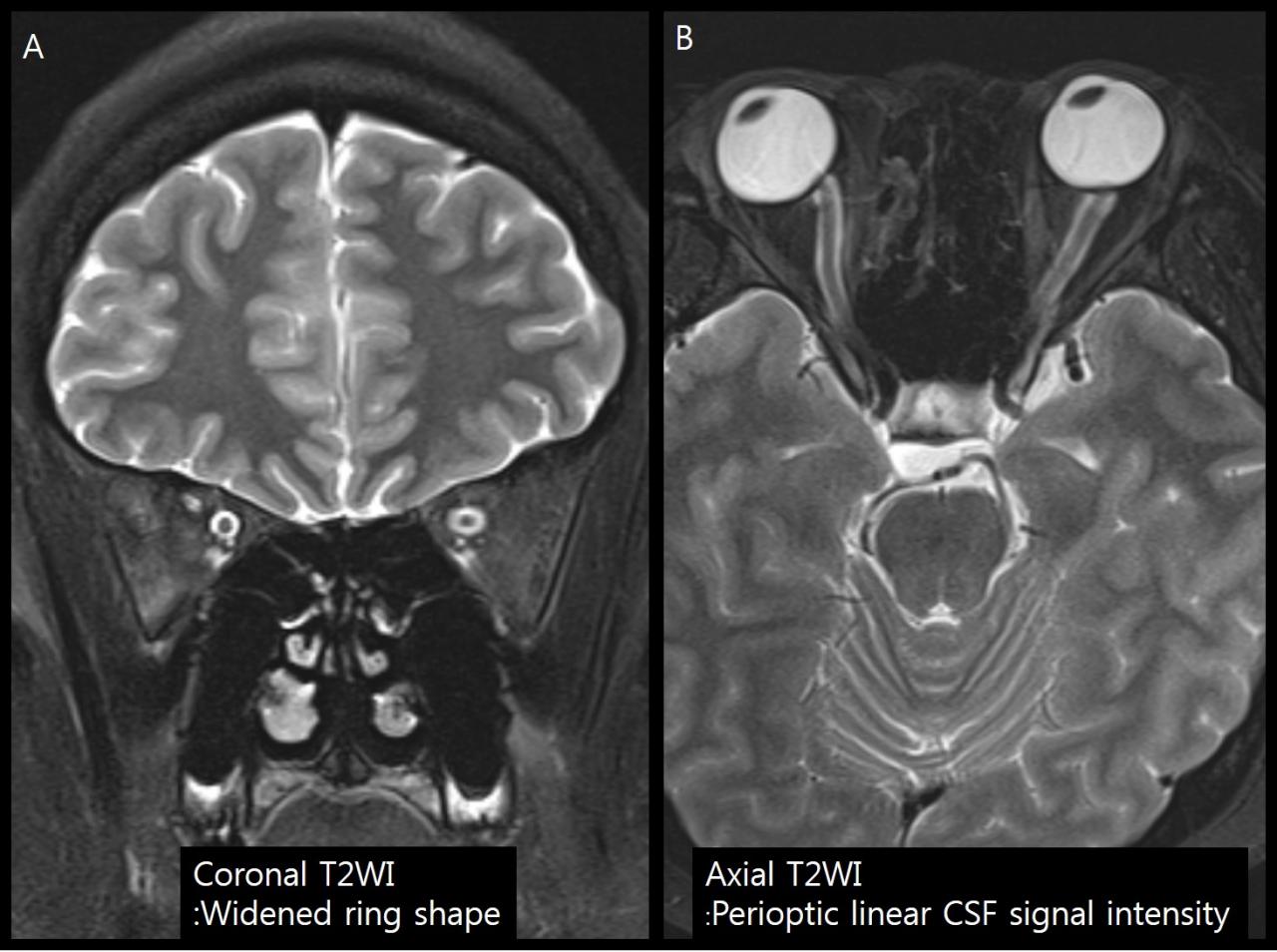

- Расширение оболочки зрительного нерва при отеке диска зрительного нерва (Рис.4, 5)

- Визуализируется в виде расширенного кольца ЦСЖ вокруг зрительного нерва на корональных изображениях

- Расширение субарахноидальных пространств по обе стороны от зрительного нерва на аксиальных изображениях

- Увеличение диаметра оболочки зрительного нерва — сразу за глазным яблоком: 7,54 ± 1,05 мм

- Длина видимой ЦСЖ, окружающей зрительный нерв 12,4 мм (у больных) против 6,3 мм (у здоровых лиц)

- Уменьшение диаметра зрительного нерва зразу за глазным яблоком

- обычно наблюдаются в случаях выраженного отека диска зрительного нерва

- предполагает постепенную атрофию зрительного нерва из -за повышенного давления в субарахноидальном пространстве

2. Уплощение задней склеры (рис.6)

- Очень субтильные выводы при интерпретации

- Может считаться самыми легким в спектре изменений, приводящих к протрузии головки зрительного нерва в глазное яблоко

- Объясняется прямой передачей повышенного давления ликвора через субарахноидальное пространство оболочки зрительного нерва

- Может быть обнаружено в случаях глазной гипотонии

3. Протрузия диска зрительного нерва в глазное яблоко

- Оптический диск

- считается наиболее уязвимым местом для повышенного давления ЦСЖ в оболочке зрительного нерва

- Нормальный диск зрительного нерва на T2

- Плоский, гиперинтенсивный участок в задней части склеры

- Гипоинтенсивный по отношению к стекловидному телу

- толщина 1 мм

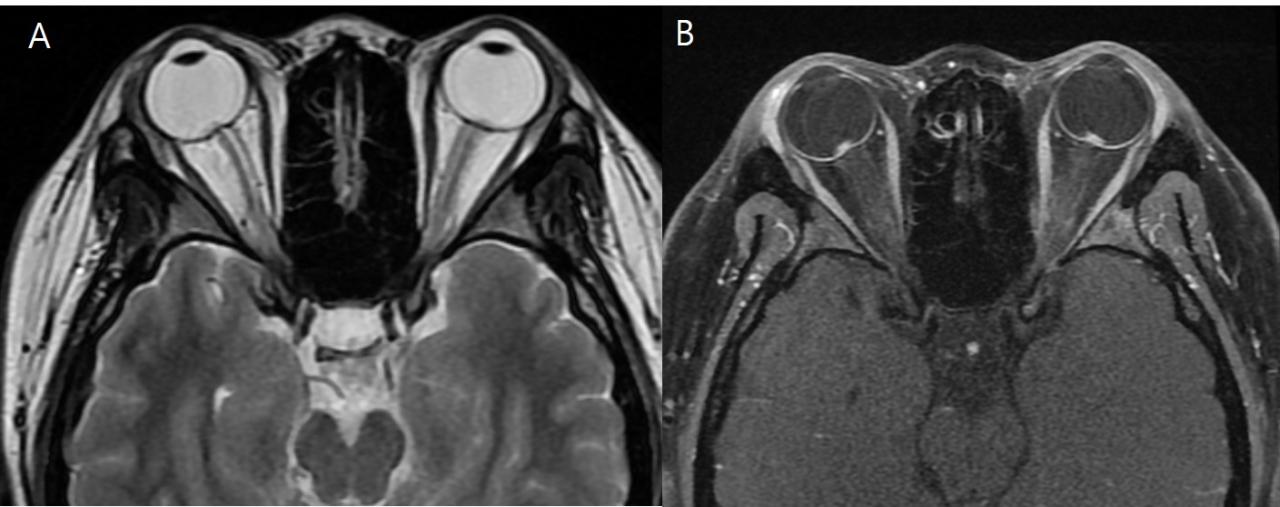

- Протрузия диска зрительного нерва в глазное яблоко (рис.7)

- Соответствует наличию зрительных симптомов

- Преламинарное усиление в 50% pseudotumor cerebri

- Не всегда хорошо визуализируется при рутинном исследовании

- Исследование с контрастом может продемонстрировать фокусную гиперинтенсивность в область сосочка из — за нарушения кровотока в оптических преламинарных капиллярах

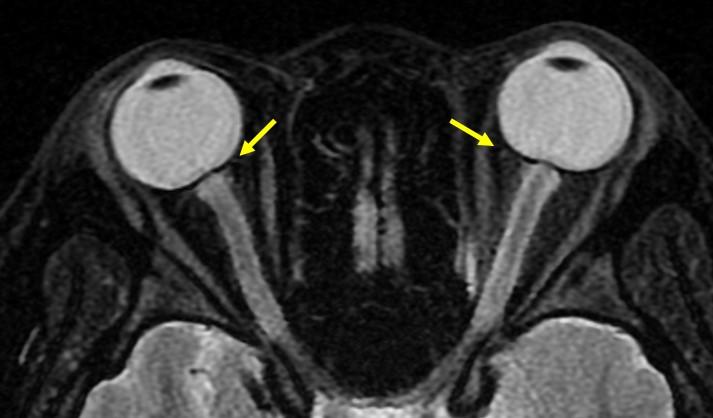

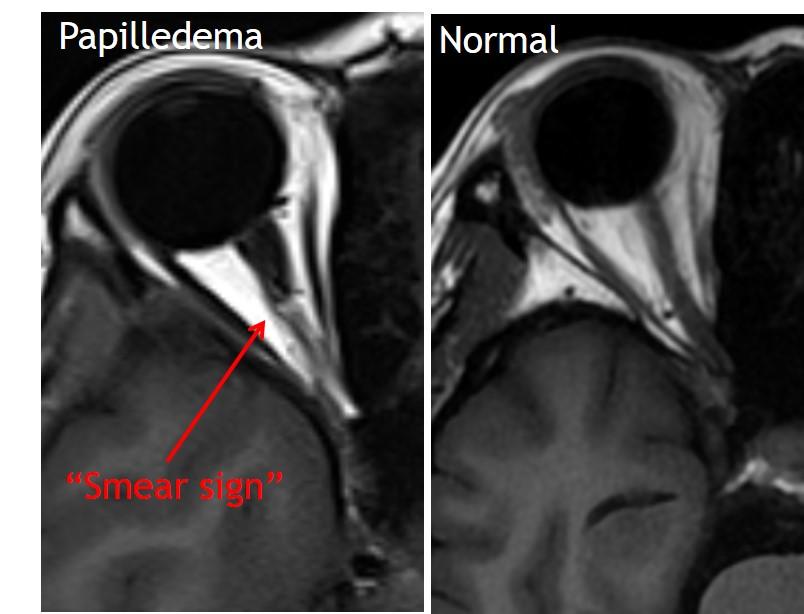

4. Извитость зрительного нерва

- Кинкинг или извитость зрительного нерва

- Относящаяся к фиксации дистальной и проксимальной частей зрительного нерва

- Горизонтальная извитость в аксиальной плоскости: аксиальные МР-изображения показывают относительно небольшие значения горизонтального отклонения → менее специфична

- Вертикальная извитость (рис.8): требуется большее отклонение зрительного нерва, чтобы быть видимым на аксиальных изображениях → более специфична ( “Smear” sign на T1)

Рис.4 МР-изображения нормальной оболочки зрительного нерва (А) и расширенной оболочки зрительного нерва (В) у пациента с отеком диска зрительного нерва

Рис.5 T2ВИ у пациента с отеком диска зрительного нерва. На корональном изображении (A) расширение оболочки зрительного нерва визуализируется как расширенное кольцо ЦСЖ вокруг зрительного нерва. На аксиальном изображении (B) расширение оболочки зрительного нерва визуализируется как периоптические линейные прослойки ЦСЖ.

Рис.6 Уплощение задней склеры.

Рис.7 14-летняя девушка с отеком диска зрительного нерва, на обычных T2 (A) выбухающие диски плохо визуализируются, имеют слабо гиперинтенсивный сигнал, по сравнению со зрительным нервом. Этот же пациент, T1 с контрастом (В), более четко визуализируются выступающие диски зрительных нервов с выраженной высокой интенсивностью сигнала по сравнению со зрительными нервами.

Рис.8 Кинкинг зрительного нерва с «smear» sign. (Smear sign: частичное объемное усреднение нерва с жиром на аксиальном изображении, из-за изгиба нерва вверх или вниз в вертикальной плоскости).

Этиология повышенного внутричерепного давления

1. Увеличение объема крови

- Обструкция венозного оттока (например, тромбоз синуса)

- Геморрагический инсульт

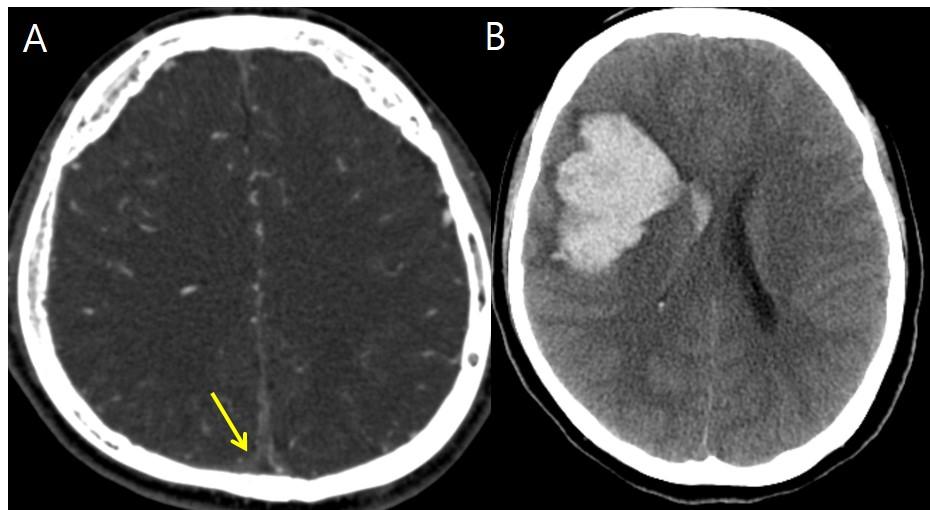

- Рис.9

2. Увеличение объема мозга

- Новообразование

- Отек мозга (например, острое гипоксическое-ишемическое поражение, большой инфаркт, травма)

- Рис.10

- Рис. 11

3. Увеличение объема ЦСЖ

- Увеличение продукции (например, хориоидпапиллома)

- Снижение абсорбции (например, адгезии паутинной грануляции)

- Обструкция тока ЦСЖ

- Рис. 12

- Случай 3-1 (Рис.13, 14)

- Случай 3-2 (Рис.15, 16)

3. Идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВЧГ= Pseudotumor cerebri)

- Определение

- Повышенное ВЧД без идентифицируемой причины из числа многих состояний, таких как гидроцефалия, объёмные образования, патология ЦСЖ, тромбоз синуса.

- Определение остается неадекватным и ограниченным, потому что в некоторых случаях ИВЧГ имеет идентифицированную этиологию, такую как стеноз венозного синуса.

- Эпидемиология

- встречается редко

- Классически представлена у женщин, 20-45 лет, с избыточным весом

- Симптомы и признаки

- Головная боль → пульсирующая, неустанная, ретроокулярная боль

- звон в ушах, нарушения зрения (возможно, из — за преходящей ишемии зрительного нерва)

- отек диска зрительного нерва является наиболее распространенным признаком при неврологической оценке

- потеря зрения напрямую коррелирует со степенью отека диска зрительного нерва

- параличи черепных нервов (VI, VII)

- Варианты лечения

- Большинство пациентов с ИВЧГ реагируют на максимальную медикаментозную терапию (диуретики и диета, но высока частота рецидивов)

- ИВЧГ может вызвать прогрессирующее ухудшение зрения и даже слепоту, поэтому в некоторых случаях необходимо хирургическое лечение

- Показания к хирургическому лечению: отсутствие эффекта от медикаментозного лечения, нарастание дефицита полей зрения, некупируемая головная боль, молниеносная ИВЧГ

- осложнения хирургического лечения

- при шунтировании: инфекция, дислокация, дисфункция шунта, и т.д.

- фенестрация оболочки зрительного нерва: потеря зрения, инфекция, глазодвигательные дисфункции (до 40%)

- стеноз венозного синуса при ИВЧГ

- 14%-90% пациентов с ИВЧГ

- Существует спор относительно того, обусловлены ли венозный стеноз и повышение венозного давления повышением ВЧД или представляют собой первичную причину ИВЧГ

- исследование на трупах показало, что стеноз при ИВЧГ может быть связан с наличием большой перегородки в венозном синусе

- стентирование поперечного синуса

- Относительно безопасная и эффективная альтернатива шунтирующей операции у больных со стенозом поперечного синуса

- уменьшение симптоматики, немедленная нормализация венозного давления и устранение отека диска зрительного нерва

- Случай 4-1 (Рис.17, 18)

Рис.9 Дуральный венозный тромбоз (А) и геморрагический инсульт (B).

Источник

Заболевания зрительного нерва и хиазмы

Автор:

Миронова Ирина Сергеевна

Мед. портал:

Актуальность

Многие нарушения зрения развиваются вследствие поражения проводящих нервных путей, а не органических повреждений структур глаза.

Нормальное зрение обеспечивается путем четкого функционирования 3 составляющих зрительной системы:

- Анатомические структуры зрительного анализатора (глаза);

- Проводящие нервные пути (по которым импульсы от сетчатой оболочки достигают зрительных центров коры больших полушарий);

- Участки коры головного мозга (зрительные центры больших полушарий, преимущественно шпорная борозда).

Врожденные или приобретенные патологии со стороны проводящих нервных волокон являются частой причиной ухудшения зрения вплоть до полной слепоты. Медики разделяют патологии такого характера в зависимости от их возникновения:

- Первичные (возникли впервые);

- Вторичные (развились на фоне других заболеваний зрительной системы или патологи системного характера).

Поражения проводящих путей зрительной системы не всегда проявляются в начальные периоды развития заболевания.

Но от своевременно и рационально подобранной лечебной тактики зависит скорость их прогрессирования, восстановление качества зрения и улучшения качества жизни человека.

Строение

Кровоснабжается преимущественно ветвями глазничной артерии. Зрительный нерв состоит более чем из миллиона нервных волокон, в длину составляет от 35 до 55 мм в зависимости от строения черепа. Помимо нервных волокон в гистологическом строении зрительного нерва принимает участие нейроглия, которая выполняет поддерживающую и питательную функции.

Левый и правый зрительные нервы образуют перекрест — хиазму. Здесь происходит перекрест 75% нервных волокон двух зрительных нервов. 25% остаются не перекрещенными. При этом волокна, расположенные ближе к центру зрительного нерва, перекрещиваются, а расположенные по периферии — нет.

Патологии

В зависимости от характера поражения и патологической симптоматике все заболеваний зрительного нерва офтальмологи подразделяют на группы:

- Воспалительного характера (невриты);

- Сосудистые (ишемическое поражение зрительного нерва);

- Специфического характера (сифилитические, туберкулезные поражения);

- Опухолевые;

- Заболевания, связанные с механическим повреждением зрительного нерва;

- Патологии, связанные с нарушением циркуляции ликвора в межоболочечных пространствах зрительного нерва;

- Токсические;

- Аномалии развития.

Для диагностики этих заболеваний офтальмологи оценивают жалобы пациента во время опроса, обращают внимание на динамику клинических проявлений, интенсивность и скорость прогрессирования патологических симптомов.

Нередко производится осмотр глазного дна посредством использования фармакологических препаратов, которые временно вызывают мидриаз (расширение зрачка).

Во время исследования тщательно изучают состояние ЗН.

Определение остроты центрального и периферического зрения во время комплексной диагностики часто позволяет офтальмологам выявить характер поражающих процессов. Например, при воспалительных или дегенеративных реакциях, которые затрагивают только наружные слои ЗН, сначала ухудшается острота зрения по периферии, сужаются границы периферического зрения.

К инструментальным методам обследования патология ЗН и хиазмы относятся клинические, рентгенологические и электрофизиологические методики.

- Клинические: офтальмохромоскопия, диагностика светочувствительности, цветоощущений, УЗ обследование глазного яблока и орбиты, допплерография сосудов, питающих ЗН.

- Рентгенологические: Обзорная рентгенография черепа и глазниц в различных плоскостях, компьютерная томография.

- Электрофизиологические: исследование электрической чувствительности и лабильности зрительного нерва, запись вызванных потенциалов.

Для проведения диагностики наша клиника предлагает своим пациентам целый комплекс современных аппаратов и методик, позволяющих гарантированно в кратчайшие сроки добиться наилучших результатов.

Наиболее часто диагностируемые патологии зрительного нерва и хиазмы

Застой зрительного нерва

Зрительный нерв окружен несколькими оболочками. Межоболочечное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Эта жидкость, или ликвор, постоянно находится в движении и направленна к III желудочку (полая структура, которая относится к среднему мозгу, локализируется в промежутке между зрительными буграми).

Застойные явления и венозный стаз — главные патологические процессы этого заболевания. Они являются результатом накопления ликвора в пространствах между оболочками вследствие нарушения его оттока из полости III желудочка. Патологические изменения четко визуализируются во время исследования офтальмологом глазного дна.

Частая причина нарушения оттока ликвора из III желудочка – выраженная внутричерепная гипертензия, которая развивается вследствие:

- Появления и роста опухолевидного новообразования в полости черепа;

- Обширное кровоизлияние головного мозга;

- Закрытые черепно-мозговые травмы;

- Менингит и др.

В офтальмологии выделяют 5 стадий тяжести застоя зрительного нерва, которые зависят от степени проявления патологических процессов:

- Начальная;

- Выраженная;

- Резко выраженная;

- Застой с переходом в атрофию;

- Атрофия зрительного нерва.

Продолжительный застой и отечность зрительного нерва способствуют прогрессированию ухудшения зрения, снижения остроты, появлению размытых пятен в поле зрения.

После установки диагноза может потребоваться проведение дополнительных методов обследования для определения причины застоя ликвора в межоболочечных пространствах (МРТ, КТ, ангиография сосудов головного мозга и др.).

Лечебные мероприятия должны быть направлены на устранение причины застойных явлений и снижение внутричерепного давления.

Воспаления зрительного нерва

Воспаление зрительного нерва может появиться как осложнение уже имеющегося воспаления в организме. К воспалительным процессам, провоцирующим развитие неврита, относятся:

- Воспаление оболочек головного мозга (менингиты);

- Воспалительные процессы в носовых пазухах (синуситы (гайморит, фронтит));

- Персистирующие инфекционные патологии, возбудителем которых является вирус (грипп, парагрипп).

В зависимости от локализации воспалительного процесса на определенном участке зрительного нерва заболевания такого характера подразделяют:

- Неврит или папиллит. Воспаление локализируется в интраокулярной области. Поражается диск зрительного нерва, что отчетливо визуализируется при обследовании глазного дна. Появляется постепенно, часто пациенты не предъявляют никаких жалоб, заболевание протекает бессимптомно, скрыто, общее состояние не страдает. Единственным признаком может быть ухудшение зрительных функций.

Иногда к жалобам на ухудшение зрения могут добавляться ощущения дискомфорта или боли в области глазницы.

Легкие формы заболевания при своевременной и правильно подобранной лечебной тактикой быстро лечатся, качество зрения полностью восстанавливается, а патологическая симптоматика нивелирует.

В тяжелых случаях полного восстановления зрения не происходит, может развиться атрофия зрительного нерва.

- Ретробульбарный неврит. Воспаление располагается за пределами глазного яблока и не затрагивает диск зрительного нерва. При этом никаких патологических проявлений на глазном дне в начальном периоде заболевания не обнаруживается. Со временем при прогрессировании и появлении атрофии ЗН может определяться побледнение ДЗН.

Лечение невритов происходит в стационаре. Применяются фармакологические препараты из группы стероидных и нестероидных противовоспалительных средств, витамины группы В и С, десенсибилизирующая и дезинтоксикационная терапия.

При условии, что достоверно определена причина неврита, проводят этиотропное лечение.

Атрофия зрительного нерва

Зачастую данная патология не является самостоятельной и возникает ка результат уже имеющихся заболеваний. Атрофия тканей ЗН появляется вследствие продолжительного сдавления, отека, существенного нарушения трофики из-за поражения сосудов.

- Невриты;

- Застой ДЗН;

- Выраженный атеросклероз сосудов, питающих ЗН;

- Гипертоническая болезнь;

- Токсические отравления (напр. хинином).

Зачастую атрофия ЗН — вторичная патология, возникающая на фоне уже имеющихся отклонений. Однако существует и первичная атрофия ЗН — наследственная, сцепленная с полом.

Лечение этой патологии подразумевает под собой употребление фармакологических препаратов из групп:

- Вазодилататоров (препараты, расширяющие сосуды и улучшающие трофику тканей ЗН);

- Ангиопротекторов (средства, улучшающие состояние сосудистой стенки);

- Антиоксидантов;

- Нейротрофических препаратов.

Также используется электро- и магнитостимуляция.

Врач-офтальмолог «Московской глазной клиники» Миронова Ирина Сергеевна рассказывает что такое атрофия зрительного нерва или оптическая нейропатия. Объясняет классификацию, причины, клинику, диагностику и лечение заболевания.

Опухолевидные новообразования

Наиболее опасным и относительное часто встречаемым злокачественным новообразованием является ретинобластома. Ее диагностируют у детей в первые месяцы/годы жизни. Лечение хирургическое.

Опухолевидные новообразования ЗН — редкие патологии.

Менингиомы — опухоли, которые формируются и растут из эндотелия, расположенного между твердой и паутинной оболочками ЗН. При прогрессирующем росте часто выходят за пределы твердой оболочки.

Глиомы — доброкачественного характера, развиваются из клеток глии, не метастазируют, однако могут интенсивно расти, распространяться за пределы хиазмы, поражать одновременно 2 ЗН и приводить к полной слепоте.

Наиболее характерными первыми проявлениями роста опухоли являются снижение остроты зрения, уменьшение полей зрения. Выпячивание глазного яблока наружу (экзофтальм) — также характерный симптом роста опухолевидного новообразования, однако появляется и прогрессирует медленно, не всегда ярко выражен, а подвижность глазного яблока сохраняется в полном объеме.

Лечение — хирургическое удаление опухоли, в тяжелых случаях требуется удаление глазного яблока.

Аномалии развития зрительного нерва

Наиболее распространенная — гипоплазия ЗН. Характеризуется уменьшением диаметра ДЗН. Это происходит из-за снижения количества аксонов, формирующих зрительный нерв. Опорная ткань развита в пределах нормы. Встречается односторонняя и двухсторонняя гипоплазия.

Острота зрения значительно варьирует и зависит от степени поражения ЗН. Показатели колеблются от 1,0 до отсутствия светочувствительности и полной слепоты. При исследовании остроты зрения диагностируются различные скотомы — выпадения участков зрения в центральной части или по периферии.

Часто сопровождает такие заболевания, как врожденная катаракта, микрофтальм, аметропия.

Наиболее показательным тестом, который позволяет достоверно выставить диагноз гипоплазия ЗН у детей является регистрация вызванных зрительных потенциалов.

Наши цены

Стоимость лечения зависит от выбранного метода (аппаратное или хирургическое), количества рекомендованных процедур и т.д. Комплексное обследование в нашей клинике от 4 000 руб. С ценами на все виды диагностических исследований, процедур на аппаратах и хирургические вмешательства можно посмотреть здесь.

Уточнить все интересующие подробности, цены на услуги и записаться на консультацию к специалисту Вы можете по телефонам: 8(800)777-38-81 (звонок бесплатный для всех телефонов РФ) и московскому номеру 8(499)322-36-36 или онлайн, воспользовавшись соответствующей формой на сайте.

Источник