- Синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии у детей: диагностика и лечение

- Симптомы патологии

- Особенности заболевания

- Диагностика болезни

- Методы лечения

- Профилактические меры

- Нейросонография — «спасательный круг» неонатологов

- Суть процедуры

- Полная безопасность

- Техника проведения

- В каких случаях выполняется НСГ?

- Показатели, указывающие на норму

- Патологии

Синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии у детей: диагностика и лечение

Очень много споров возникает вокруг так называемого синдрома внутричерепной гипертензии.

Кто-то говорит, что такого состояния не существует и доктора, якобы, занимаются псевдолечением, обманом родителей. Чаще всего этой дезинформацией занимаются сами же врачи смежных специальностей, а иногда даже и непосредственно некоторые детские неврологи.

Цель данной короткой статьи: разъяснить в доступной форме, что же такое это загадочное неоднозначное состояние — синдром внутричерепной гипертензии? Для этого я буду опираться в первую очередь на научные статьи, результаты различных исследований, а так же на свой личный опыт практикующего врача-невролога медицинского центра с почти 10 летним стажем врачебной деятельности.

Симптомы патологии

Часто приходится выслушивать жалобы родителей на то, что у ребёнка имеются такие нездоровые признаки, как:

- плаксивость;

- беспокойный сон;

- сниженный аппетит;

- раздражительность.

Конечно, эти проявления не характерны только для синдрома внутричерепной гипертензии (ВЧГ). Почти любое недомогание может вызывать эти симптомы. Можно сказать даже больше, нельзя достоверно выставить диагноз синдром ВЧГ только на основании жалоб пациентов. Любые болевые синдромы у детей имеют тенденцию к генерализации. Также головная боль у детей, особенно первых лет жизни, проявляется общими реакциями по типу вышеописанных жалоб, что затрудняет топическую диагностику.

Очень важен для качественной диагностики патологии осмотр ребенка. В первую очередь при этом следует обратить внимание на такие дополнительные признаки, как:

- Увеличенная, округлая форма головы.

- Выбухание и пульсация большого родничка.

- Расширение сосудистой сетки на висках, переносице, и вокруг глаз.

- Напряжение затылочных мышц.

- Симптом Грефе (проявление склеры между верхним веком и радужкой глаза, экзофтальм).

Также меняется поведение малыша. У него появляется желание лежать на холодной поверхности, прикладываясь к ней головой, он может трогать, бить рукой или игрушкой по голове, как по своей, так и по чужой, биться головой об пол или стену, или просто чесать за ухом. Нередко синдром внутричерепной гипертензии могут сопровождать носовые кровотечения.

Особенности заболевания

Важное значение для специалиста имеет информация об истории жизни и болезни ребенка, наследственность. Основной причиной развития синдрома ВЧГ является перинатальное гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы (ЦНС). Дети с отягощенным акушерским анамнезом входят в группу риска по развитию внутричерепной гипертензии.

Течение синдрома ВЧГ хроническое, периоды обострения сменяются периодами ремиссии. Как и любое хроническое заболевание, стремиться вылечить его полностью не имеет смысла. Основная задача врача состоит в том, чтобы перевести течение болезни в стадию ремиссии.

Следует понимать, что в стадии ремиссии такой ребёнок ничем не отличается от здорового сверстника. Он так же хорошо развит в психо-речевом и моторном развитии. Если это не так, то это уже другое состояние, но важно знать, что синдром ВЧГ не вызывает задержки в развитии ребенка. Во врачебной практике встречаются случаи распространения синдрома ВЧГ в одной семье (среди родных и двоюродных братьев и сестер).

Диагностика болезни

В плане инструментального подтверждения ВЧГ у детей в наше время существует множество методов нейровизуализации, в частности:

- нейросонография (номер 1 для детей первого года жизни);

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ).

Стоит отметить, что ни один из этих методов не может определить непосредственно величину внутричерепного давления, но они могут показать косвенные признаки (расширение ликворных пространств, расширение вен и венозных синусов головного мозга).

Большинство авторов сходятся во мнении, что для достоверного выставления диагноза доброкачественная внутричерепная гипертензия ребенку необходимо сочетание трех из четырех следующих критериев:

- Увеличение окружности головы.

- Наличие вентрикуломегалии (расширение желудочков головного мозга).

- Головные боли или их эквивалент у детей до 3х лет.

- Отягощенный акушерский анамнез.

Имеют место другие синдромы, схожие по проявлениям, которые требуют другого подхода в плане лечения и диагностики. Сюда относятся: последствия черепно-мозговой травмы либо нейроинфекций, внутричерепные опухоли и гематомы, начальная стадия окклюзионной гидроцефалии, на которых мы в этой статье останавливаться не будем.

Методы лечения

Итак мы выяснили, что у ребенка имеет место синдром ВЧГ. Что делать? Прежде всего — не паниковать! Как уже отмечалось выше, задержки в развитии у детей с данным синдромом не развиваются. Основной проблемой является болевой синдром. Для его устранения не стоит применять обезболивающие препараты. Необходимо проводить дегидратацию организма мочегонными препаратами. В частности, препарат Диакарб за счет ингибирования фермента карбоангидразы не только ускоряет выведение ликвора, но и снижает его продукцию.

Не пытайтесь самостоятельно назначать ребенку лекарственные препараты! Это должен делать только квалифицированный врач. Включение в терапию ноотропных и вазоактивных препаратов, повышали процент положительного исхода лечения в различных исследованиях.

Профилактические меры

Помимо медикаментозного лечения, необходимо соблюдать определенные правила, необходимые для предотвращения обострения синдрома ВЧГ:

- Нежелательны любые удары, даже незначительные, по голове ребенка.

- Правильные режимы сна и бодрствования.

- Не допускать длительное нахождение ребёнка в шумных помещениях.

- Ограничивать водную нагрузку в вечернее время.

- Не ходить долго под солнцем, особенно без головного убора.

И, пожалуй, самая хорошая информация: проявления синдрома ВЧГ с возрастом становятся меньше и нередко постепенно могут пройти навсегда. Вот поэтому заболеваемость доброкачественной внутричерепной гипертензией у взрослых людей крайне мала.

Кабардиев Алимхан Арсланович, детский врач-невролог.

Работает в поликлинике сети медицинских центров «Целитель» в гор. Хасавюрте по адресу: ул. Абубакарова, д. 9а.

График работы: ежедневно, с понедельника по субботу – с 13.00 до 17.00.

Телефоны для справок и записи на приём: +7 (928) 284-36-90

Источник

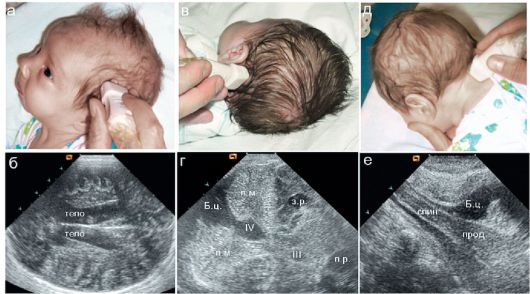

Нейросонография — «спасательный круг» неонатологов

По статистике, роды во многих случаях идут с отклонениями от естественного сценария. При таком развитии событий нужно проконтролировать состояние главного органа центральной нервной системы ребёнка — головного мозга. Сделать это можно с помощью эффективной процедуры — нейросонографии (НСГ). О том, что она собой представляет, как проводится и какие результаты даёт, вы узнаете из этой статьи.

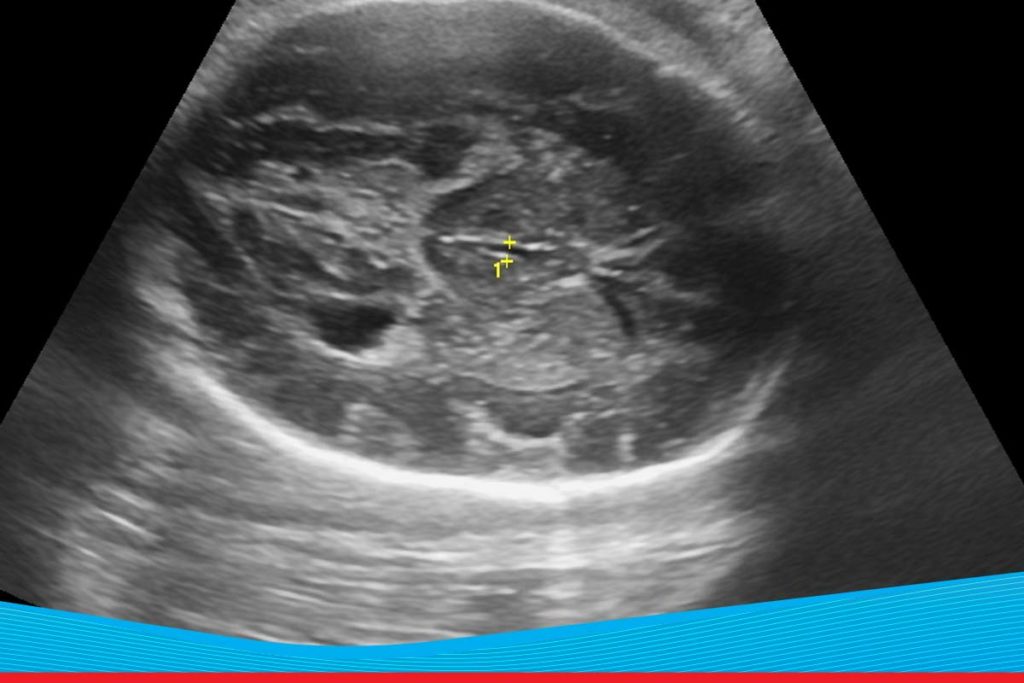

Суть процедуры

Нейросонографию называют ультразвуковым исследованием мозга. В ходе этой процедуры врач применяет ультразвук, позволяющий изучить состояние:

- головного мозга;

- костей черепа;

- сосудов, снабжающих мозг кровью;

- позвоночника новорождённого.

Датчик генерирует ультразвуковые волны. Они легко проникают сквозь органы и ткани младенца, не причиняя им ни малейшего вреда, и по-разному отражаются ими. Датчик улавливает отражённые волны, а затем на основе этого отклика программное обеспечение сканера строит изображение. Изучая его, врач делает выводы о состоянии мозговых и других тканей новорождённого и формулирует диагноз.

Кости черепа младенца подвижны, что облегчает его прохождение через родовые пути. После родов на головке остаются незакрытые роднички, и именно они позволяют просканировать головной мозг ультразвуком в ходе нейросонографии. В этом случае процедура называется чрезродничковой, и она применима только к новорождённым. Также существует транскраниальная НСГ, выполняемая через черепные кости, доступная взрослым пациентам.

Нейросонография пришла на смену небезопасной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и стала настоящим «спасательным кругом» неонатологов.

ВАЖНО! Минздрав России включил НСГ в перечень комплексных обследований, выполняемых в рамках первого скрининга новорождённых в возрасте 1 месяц.

Полная безопасность

Ультразвуковые волны, лежащие в основе нейросонографии, не оказывают никакого влияния на органы и ткани. Вот почему НСГ совершенно безопасна для младенцев и не вызывает у них ни малейших болезненных ощущений.

Новорожденные при выполнении нейросонографии часто плачут, что иногда вызывает опасения у мам и побуждает их оставлять на форумах негативные отзывы о процедуре. Для беспокойства нет оснований — плач связан только с присутствием постороннего человека (врача), который настораживает и пугает младенца. Чтобы ребёнок был спокойнее, рекомендуем накормить его перед процедурой.

Техника проведения

Нейросонографияне требует никаких подготовительных мероприятий. Единственное исключение — упомянутое выше кормление.

Врач наносит на участок головы, через который будет проводиться процедура, безопасный для кожи гель. Он исключает появление воздуха между датчиком и головой, улучшает прохождение ультразвуковых волн и повышает точность исследования.

В течение непродолжительного времени (от 7 до 20 минут) врач двигает датчик по голове младенца, проводя исследование в разных срезах. Программное обеспечение сканера анализирует отражённые ультразвуковые волны и создаёт на экране монитора изображение. Врач изучает контуры головного мозга, выполняет необходимые измерения и фиксирует получаемые данные в медицинском протоколе. Собранные сведения позволяют ему сделать вывод об отсутствии патологий или поставить тот или иной диагноз, назначить лечение.

Ни в коем случае не нужно пытаться проанализировать результаты НСГ самостоятельно. Их расшифровка требует глубоких специальных познаний и должна выполняться только врачом. Пожалуй, единственная запись, которую может верно интерпретировать мама или папа малыша — «Патологий не обнаружено».

В каких случаях выполняется НСГ?

Чаще всего нейросонографию назначают младенцам. Есть ряд показаний к выполнению этой процедуры. В их числе:

- родовые травмы, которые получил ребёнок;

- затруднённая родовая деятельность матери;

- разрешение от бремени раньше и позже срока, то есть недоношенность и переношенность;

- внутриутробная инфекция;

- кесарево сечение;

- резус-конфликт во время беременности;

- генетическое заболевание, которым страдает мать;

- врождённые дефекты, выявленные у новорожденного (неодинаковые размеры глаз, расположение ушей на разной высоте и другие);

- воспалительные процессы, диагностированные у младенца;

- вирусная инфекция, которую тяжело перенёс ребёнок. В этом случае нейросонография позволяет исключить признаки менингита и энцефалита.

Есть симптомы, которые должны насторожить и побудить к проведению НСГ даже при отсутствии перечисленных выше показаний. Процедура рекомендована, если:

- младенец ведёт себя необычно — не проявляет активности, поверхностно спит, проявляет плохой аппетит, часто срыгивает, выгибает спинку, запрокидывает головку;

- у новорождённого плохая реакция на звуковые и визуальные раздражители — он не отзывается на голос взрослых, не в состоянии смотреть на лицо мамы, не отводя взгляд, не следит за движущейся игрушкой;

- у ребёнка появляются судороги и обмороки;

- он упал и сильно ударился головой.

Если по тем или иным причинам исследование в этом возрасте не проводилось, стоит выполнить его в 3 месяца. Это правило носит рекомендательный характер, окончательное решение принимают родители, однако пропускать срок и отказываться от процедуры не следует — в более старшем возрасте, когда родничок закроется, НСГ станет гораздо менее информативной.

Показатели, указывающие на норму

В первую очередь врач, выполняющий нейросонографию, оценивает форму и размеры полушарий головного мозга. Нормальной считается их симметричность.

В пространстве, расположенном между левым и правым полушарием мозга, не должно быть жидкости.

Борозды и извилины, покрывающие кору мозга, должны быть чётко выраженными.

В мозговых оболочках недопустимы патологические изменения.

Желудочки мозга — полости, содержащие спинномозговую жидкость — должны иметь чёткие границы и не быть расширенными, в них не должно находиться посторонних включений.

Мозговой водопровод на эхограмме в норме практически не различим.

Чётко видны ножки мозга, представляющие собой гипоэхогенные образования.

Хорошо различима пульсирующая базилярная артерия.

Размеры структур мозга должны лежать в определённых диапазонах:

- тела боковых желудочков — до 4 мм;

- щель между полушариями мозга — от 3 до 4 мм;

- передние рога боковых желудочков — до 2 мм (если исследование проводится в возрасте 1 месяц), задние рога — от 10 до 15 мм;

- большая цистерна мозга — до 10 мм;

- третий желудочек — от 3 до 5 мм;

- четвёртый желудочек — до 4 мм;

- субарахноидальное пространство — приблизительно 3 мм.

Это — далеко не полный перечень признаков нормальной анатомии головного мозга новорожденного. Врачам известен целый комплекс таких показателей. Кроме того, специалист, выполняющий НСГ, принимает во внимание вес, рост и другие характеристики ребёнка, констатируя нормальность анатомии или ставя диагноз. Именно поэтому родителям не нужно пытаться самостоятельно истолковать результаты ультразвукового исследования — это работа для профессионалов.

Патологии

Значительную долю всех нарушений, диагностируемых при нейросонографии, занимают расстройства гемодинамики (кровообращения). Врач может выявить геморрагическое или ишемическое поражение, которое станет поводом к немедленному медицинскому вмешательству.

Настораживающий признак — патологическое изменение геометрии мозговых структур. Считаются отклонением от нормы асимметрия полушарий головного мозга, сглаженность извилин, неоднородность и асимметричность желудочков, выход размеров мозговых структур из определённых диапазонов.

Является патологией наличие жидкости в области, расположенной между полушариями.

В некоторых случаях при нейросонографии обнаруживаются опухоли, размягчения вещества и кисты.

Так же, как в случае с показателями нормы, выше были перечислены далеко не все признаки патологических отклонений. Их полный комплекс известен врачам, и именно они должны анализировать результаты НСГ. Одни патологии становятся поводом к назначению дополнительных исследований, другие — к немедленному лечению, третьи — к регулярному наблюдению за состоянием здоровья малыша.

Прислушайтесь к мнению врачей и специалистов Минздрава России и не пренебрегайте нейросонографией. Эта безопасная процедура, выполненная своевременно, позволит убедиться в отсутствии патологий, а при их наличии — оперативно принять меры и вернуть ребёнку здоровье.

Источник