Диагностика и лечение хронической аутоиммунной гемолитической анемии

Больная Ш., 80 лет, пенсионерка. Из анамнеза известно, что в течение последних двух лет неоднократно проходила амбулаторное и стационарное лечение по поводу хронической B12–фолиеводефицитной анемии, диагностированной на основании анемического синдрома в сочетании с гиперхромией и макроцитозом эритроцитов. Стернальная пункция, определение уровня витамина B12 и фолиевой кислоты не проводились. Отмечался временный незначительный положительный эффект лечения витамином B12. С конца 2011 года, несмотря на ежемесячное введение витамина B12 в дозе 500γ в сочетании с фолиевой кислотой, стала нарастать анемия (14.02.2012 г. гемоглобин – 54 г/л). Для обследования и лечения госпитализирована в больницу № 40 с диагнозом: B12–фолиеводефицитная анемия тяжелой степени. ИБС. Стенокардия напряжения II ф. к. Гипертоническая болезнь II ст. Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. Мочекаменная болезнь. Конкремент правой почки, простые кисты обеих почек. Полипы желудка.

При поступлении жалобы на выраженную общую слабость, головокружения, головную боль, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца.

При объективном осмотре отмечены субиктеричность кожи и слизистых оболочек, умеренная гепатомегалия (+2 см) и спленомегалия (+ 2 см).

Результаты клинического анализа в динамике представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинические анализы крови пациентки Ш. в динамике

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15.02.12 | 54 | 1.39 | 10.5 | 133 | 80 | 2 | 66 | 21 | 9 | 2 | — | 75 |

| 11.03.12 | 50 | 1.41 | 11.8 | 114 | 98 | 4 | 75 | 11 | 4 | 3 | 1 | 78 |

| 15.03.12 | 49 | 1.31 | 17.8 | 121 | 288 | 4* | 60 | 23 | 5 | 1 | — | 78 |

| 20.03.12 | 72 | 1.93 | 11.4 | 116 | 297 | 2 | 73 | 14 | 7 | 2 | 0 | 46 |

| 27.03.12 | 66 | 1.9 | 11 | 108 | 202 | 2 | 60 | 26 | 7 | 3 | 0 | 40 |

| 12.04.12 | 70 | 1.75 | 1.9 | 112 | 104 | 3 | 62 | 24 | 11 | 0 | 0 | 27 |

| 26.04.12 | 93 | 2.56 | 5.7 | 109 | 148 | 3 | 74 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 |

| 24.06.12 | 111 | 3.42 | 4.7 | 97 | 7 | 2 | 69 | 21 | 10 | 0 | 1 | 15 |

| 16.08.12 | 120 | 3.97 | 5.8 | 93 | 12 | — | 71 | 19 | 9 | 1 | 0 | 40 |

Примечание: * в лейкоцитарной формуле 15.03.12 выявлялись также миелоциты (2%) и метамиелоциты (5%).

При поступлении выявлены гиперхромная анемия (гемоглобин 54 г/л, эритроциты 1,39×10 12 /л , MCV 133 фл), ретикулоцитоз (80‰), ускорение СОЭ (75 мм/час), анизоцитоз, пойкилоцитоз и анизохромия эритроцитов.

В биохимическом анализе крови – повышение уровня креатинина (189 ммоль/л), билирубина (58 ммоль/л) за счет непрямого билирубина.

УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия; камни желчного пузыря; диффузные изменения поджелудочной железы; простые кисты обеих почек, конкремент правой почки.

ФГДС: два полипа желудка размером до 0,5 см.

Учитывая высокий риск сердечно-сосудистых осложнений у пожилой пациентки с анемией тяжелой степени, проведены трансфузии эритроцитарной взвеси. На основании клинико-лабораторных данных (спленомегалия, гипербилирубинемия, гиперхромная анемия с ретикулоцитозом) и неэффективности лечения витамином B12 и фолиевой кислотой заподозрена гемолитическая анемия.

При исследовании крови на антиэритроцитарные антитела выявлены аутоантитела класса IgG ++++.

Результаты стернальной пункции представлены в таблице 2.

Таблица 2.Миелограмма пациентки Ш. от 17.02.12 г.

| Показатель | Норма | Результат |

|---|---|---|

| Недифференцированные бласты | 0.1-1.6 | |

| Миелобласты | 0.2-1.7 | |

| Промиелоциты | 1.0-4.1 | |

| Миелоциты | 7-12.2 | 1.8 |

| Метомиелоциты | 8.0-15.0 | 1.8 |

| Палочкоядерные | 12.8-23.7 | 6.0 |

| Сегментоядерные | 13.1-24.1 | 10.4 |

| Всего клеток нейтрофильного ряда | 52.7-68.9 | 20.0 |

| Миелоциты эозинофильные | 0-0.2 | 0.2 |

| Метамиелоциты эозинофильные | 0.1-0.4 | |

| Эозинофилы | 0.4-5.2 | 1.0 |

| Всего клеток эозинофильного ряда | 0.5-5.8 | 1.2 |

| Миелоциты базофильные | 0-0.2 | |

| Базофилы | 0-0.3 | |

| Всего клеток базофильного ряда | 0-0.5 | |

| Лимфобласты | 0-0.2 | |

| Пролимфоциты | 0-0.2 | |

| Лимфоциты | 4.3-13.3 | 2.6 |

| Всего клеток лимфоидного ряда | 4.3-13.7 | 2.6 |

| Монобласты | 0-0.2 | |

| Моноциты | 0.7-3.1 | 0.6 |

| Плазмобласты | 0-0.2 | |

| Плазмоциты | 0.1-0.2 | |

| Плазматические клетки | 0.1-1.8 | 0.4 |

| Эритробласты | 0.2-1.1 | 1.2 |

| Нормобласты | ||

| 1.4-5.8 | 4.0 |

| 8.9-16.9 | 22.0 |

| 0.8-5.6 | 47.6 |

| Всего | 74.8 |

Заключение

Клеточный костномозговой пунктат. Эритропоэз – нормобластический. Гиперплазия эритроидного ростка – 74,8%. Со стороны эритрокариоцитов отмечаются клетки с цитоплазматическими мостиками, скопления в виде «эритроидных островков».

Мегакариоциты различной степени зрелости с умеренным тромбоцитообразованием.

На основании данных миелограммы (гиперплазия эритроидного ростка при нормобластическом типе кроветворения) и выявления антиэритроцитарных антител диагностирована аутоимунная гемолитическая анемия с тепловыми антителами. При дополнительном обследовании признаков вторичного характера анемии не выявлено.

С 11.03.12 г. начата пульс-терапия метипреднизолоном в дозе 500 мг 1 раз в день внутривенно в сочетании с пероральным приемом преднизолона в дозе 45 мг в сутки под прикрытием гастропротекторов. После 5 дней лечения анемический синдром продолжал нарастать, появился выраженный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение количества ретикулоцитов (табл.1). Доза преднизолона перорально увеличена до 75 мг в сутки, к лечению добавлен азатиоприн по 100 мг/сутки per os, проведена трансфузия1 дозы эритроцитарной взвеси.

С 20.03.12 г. с учетом сохраняющегося гемолиза (ретикулоциты 297‰) проведен второй курс пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 500 мг в сутки № 4, однократно введен внутривенно циклофосфан в дозе 600 мг.

Лечение больная переносила хорошо. С 27.03.12 г. отмечена тенденция к увеличению уровня гемоглобина без поддерживающих гемотрансфузий. Решено продолжить введение циклофосфана по 200 мг в сутки, отменить азатиоприн. Анемический синдром продолжал уменьшаться: к 12.04.12 г. уровень гемоглобина достиг 70 г/л, снизился гемолиз (ретикулоцитов 104‰), однако развилась лейкопения (1,9×10 9 /л), в связи с чем циклофосфан был временно отменен. После восстановления количества лейкоцитов лечение циклофосфаном по 200 мг дважды в неделю было возобновлено на фоне постепенного снижения дозы преднизолона.

Больная в удовлетворительном состоянии 28.04.12 г. выписана из стационара. На амбулаторном этапе продолжено введение циклофосфана по 200 мг в сутки 2 раза в неделю, преднизолон в течение месяца полностью отменен.

В течение нескольких месяцев получала поддерживающую терапию циклофосфаном по 200 мг в сутки 2 раза в неделю (суммарная доза составила 7200 мг). На этом фоне уровень гемоглобина стабилен в пределах 100–120 г/л, количество ретикулоцитов не превышает 20%.

Комментарий к клиническому случаю

Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) – гетерогенная группа заболеваний и синдромов, обусловленных повышенным разрушением эритроцитов вследствие образования аутоантител. Частота АИГА во всех возрастных группах составляет 1:40000 – 1:80000, причем женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Выделяют первичные (идиопатические) и вторичные АИГА, которые чаще всего развиваются при лимфомах, солидных опухолях и заболеваниях соединительной ткани. По серологическим свойствам различают АИГА с тепловыми (85%) и холодовыми (15%) антителами; по месту разрушения эритроцитов выделяют АИГА с внутриклеточным (наиболее частым), внутрисосудистым и смешанным гемолизом.

Клинические проявления АИГА:

- анемия;

- иктеричность кожи и склер;

- умеренная спленомегалия;

- субфебрильная температура тела.

При внутрисосудистом гемолизе моча приобретает темно-бурую или черную окраску.

Лабораторные критерии:

- анемия с высоким ретикулоцитозом;

- повышение уровня билирубина за счет непрямого;

- наличие антиэритроцитарных антител (при холодовой форме часто не выявляются);

- гиперплазия эритроидного ростка костного мозга.

Стандарт первой линии терапии АИГА – пероральные глюкокортикостероиды в начальной дозе 1 мг/кг в сутки, возможно проведение пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 0,5–1,0 г/сутки внутривенно в течение 3-5 дней. Второй линией терапии является спленэктомия, которая используется при отсутствии эффекта глюкокортикостероидов в течение 4–6 месяцев. У пожилых пациентов показано назначение иммунодепрессивных и цитостатических препаратов (азатипоприн, циклофосфон, циклоспорин). Значительно реже используют моноклональные антитела (ритуксимаб) и иммуноглобулин. Выживаемость больных АИГА в течение 5 лет составляет 75%.

При анализе данного случая обращает внимание длительное латентное течение заболевания у больной преклонного возраста с гиперхромной анемией, что послужило причиной ошибочного диагноза B12–дефицитной анемии (для АИГА характерен нормохромный характер анемии). С учетом возраста пациентки и наличия сопутствующих заболеваний было принято решение о подключении к лечению цитостатической терапии, позволившее получить ремиссию заболевания, отменить глюкокортикостероиды и отказаться от проведения спленэктомии.

Источник

Что такое гемолиз?

Гемолиз

Что такое гемолиз? Гемолиз, как лабораторное понятие, — это разрушение эритроцитов («красных кровяных клеток») в образце крови, с выходом из них различных биологически активных веществ и, что самое главное, гемоглобина в плазму.

Почему происходит гемолиз? Гемолиз чаще всего обусловлен физиологическими особенностями организма человека, сдавшего кровь, а также нарушением методики забора крови.

Причины, связанные с методикой забора крови, приводящие к гемолизу:

- наложение жгута на слишком длительное время;

- на поверхности кожи в месте осуществления венепункции остались следы дезинфицирующего раствора (спирта);

- слишком интенсивное перемешивание крови в пробирке;

- центрифугирование крови не по установленным преаналитическим правилам (при слишком высоких оборотах, дольше необходимого);

- взятие крови шприцем с последующим перемещением ее в вакуумную пробирку;

- нарушение методики взятия капиллярной крови (слишком интенсивное надавливание рядом с местом прокола, сбор крови с поверхности кожи краем микропробирки и прочее);

- хранение образцов крови с нарушением температурного режима, замораживание и последующее размораживание образцов крови перед транспортировкой в лабораторию;

- слишком длительное хранение образцов крови при комнатной температуре.

Следует также отметить, что в образцах капиллярной крови гемолиз возникает в два раза чаще. В связи с этим рекомендуется для выполнения всех лабораторных исследований использовать венозную кровь.

Почему по гемолизированной крови выполнить анализ, зачастую, невозможно?

Выполнению анализа «мешают» те вещества, которые выходят в плазму из эритроцитов. Главным образом — это гемоглобин. При выполнении многих тестов приборы для их проведения могут неправильно интерпретировать полученный результат и выдать неправильный результат.

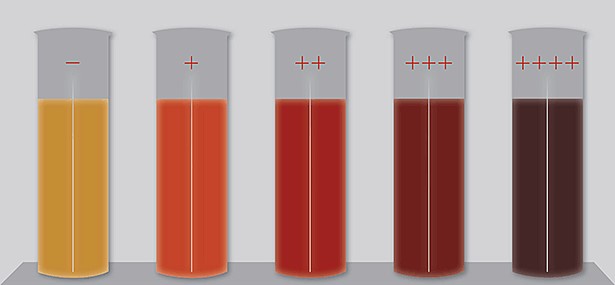

Как выявить гемолиз образца крови? Основным признаком гемолиза крови служит изменение ее окраски (см. рисунок). Степень изменения окраски напрямую соответствует степени гемолиза. Однако слабый гемолиз не всегда может быть заметен визуально. Поэтому в нашей лаборатории все образцы крови, подозрительные на гемолиз, подвергаются специальному исследованию, которое позволяет оценить примерное количество свободного гемоглобина в крови, а, следовательно, точно определить степень гемолиза.

Медицинской сестре следует всегда обращать внимание на окраску сыворотки после взятия крови. В случае если образец крови имеет признаки гемолиза, его лучше не отправлять в лабораторию, так как есть вероятность того, что выполнить исследования по такой крови не удастся. В этом случае необходимо взять кровь на анализ повторно.

Как избежать гемолиза в образцах крови? Для этого необходимо строго следовать правилам взятия крови и четко и аккуратно выполнять все необходимые преаналитические действия с полученным образцом.

Вот основные правила, которым необходимо следовать в процессе взятия крови:

- После обработки инъекционного поля антисептиком обязательно протрите это место сухой безворсовой салфеткой. Это позволит избежать попадания антисептика в пробирку и разрушения им эритроцитов, как следствие — гемолиза образца.

- Используйте жгут только в том случае, если вы уверены, что без его наложения осуществить венепункцию не удастся (у пациента плохие вены). Накладывайте жгут на непродолжительное время (несколько секунд). Сразу после входа в вену следует убрать жгут. Это позволит избежать механического повреждения эритроцитов.

- Не перемещайте иглу в вене без необходимости. Жестко фиксируйте держатель с иглой при присоединении к нему пробирок. Это также позволит избежать механического повреждения эритроцитов.

- После получения образца крови перемешивание крови следует осуществлять плавными движениями, ни в коем случае не встряхивать пробирку. Также не следует ронять пробирку, жестко ставить ее в штатив.

- Категорически запрещается взятие крови шприцем с последующим перенесением ее в вакуумную пробирку любым способом (проколом, переливанием и прочее). Такое действие в большинстве случаев делает кровь непригодной для исследования.

- Хранить полученные образцы следует строго при требуемом температурном режиме. Изменение температурного режима, длительное хранение крови при комнатной температуре (особенно в жаркую погоду, летом) часто проводит к гемолизу.

- Образцы крови, нуждающиеся в заморозке (хранении при температуре ?20 °С) категорически запрещается размораживать и повторно замораживать.

- При взятии капиллярной крови не следует сильно надавливать рядом с местом прокола для ускорения тока крови (лучше вообще воздержаться от механического воздействия). Сбор крови с поверхности кожи краем микропробирки также недопустим. Кровь должна самостоятельно стекать из раны в поднесенную специальную микробирку для капиллярной крови. Следует отметить, что даже строгое соблюдение всех правил взятия капиллярной крови не может гарантировать отсутствие гемолиза в полученном образце. Это связано с физиологичсекими механизмами, которые запускаются при повреждении тканей. Поэтому рекомендуесят использовать для всех исследований только венозную кровь.

Источник