- Рабы — не мы: в чем смысл понятия «Раб Божий»?

- Рабство в Библии

- Рабство любви.

- Кто отменил рабство?

- Рабы Божьи – что это значит в православии

- Сын человеческий

- Христиане – рабы Всевышнего

- Рабство социальное и духовное

- Рабство и свобода

- Освободитель

- Что сказано в Библии

- Понятие раба Божия в христианстве. Женщины Ветхого Завета

- Роль женщины в Новом Завете

- Раба на молитве

- Употребление термина в мирской жизни

- Свидетельства рабов Божьих

- Рабы в Царствии Небесном

Рабы — не мы: в чем смысл понятия «Раб Божий»?

Приблизительное время чтения: 8 мин.

На протяжении всей 2000-летней истории Церкви христиане называют себя «рабами Божьими». В Евангелии много притч, где Христос называет так Своих последователей, да и сами они нисколько не возмущаются таким унизительным наименованием. Так почему религия любви проповедует рабство?

Письмо в редакцию

Здравствуйте! Есть у меня вопрос, из-за которого мне трудно принять Православную Церковь. Почему православные называют себя «рабами Божьими»? Как может нормальный, вменяемый человек так унижаться, считать себя рабом? И как прикажете относиться к Богу, который нуждается в рабах? Из истории мы знаем, какие омерзительные формы принимало рабство, сколько тут было жестокости, подлости, скотского отношения к людям, за которыми никто не признавал никаких прав, никакого достоинства. Я понимаю, что христианство зародилось в рабовладельческом обществе и закономерно унаследовало всю его «атрибутику». Но с тех пор минуло две тысячи лет, мы живем в совершенно другом мире, где рабство справедливо считается омерзительным пережитком прошлого. Почему же христиане по-прежнему используют это слово? Почему им не стыдно, не противно говорить про себя «раб Божий»? Парадокс. С одной стороны, христианство – религия любви, есть даже, насколько я помню, такие слова: «Бог – есть любовь». А с другой стороны – апология рабства. Какая может быть любовь к Богу, если воспринимать его как всевластного господина, а себя – как униженного бесправного раба?

И еще. Если бы христианская Церковь действительно строилась на основе любви, она заняла бы непримиримую позицию по отношению к рабству. Не могут люди, утверждающие, будто любят ближних своих, владеть рабами. Однако из истории мы знаем, что рабство вполне ободрялось Церковью, а когда оно исчезло – то не благодаря деятельности Церкви, а скорее вопреки.

Но тут есть для меня одна сложность. Я знаю некоторых православных христиан, это замечательные люди, которые действительно любят ближних. Не будь их, я счел бы все эти христианские разговоры о любви лицемерием. А теперь не могу понять, как же так? Как в них это совмещается – любовь к людям и к своему Богу – и одновременно желание быть рабами. Мазохизм какой-то, не находите?

Александр, г. Клин Московской области

Отвечает Роман Маханьков:

Рабство в Библии

Когда мы произносим слово «раб», перед глазами встают ужасные сцены из советских учебников по истории Древнего Рима. Да и после советской эпохи положение мало изменилось, ведь мы, европейцы, знаем о рабстве почти исключительно по рабству у римлян. Античные рабы. Абсолютно бесправные, несчастные, «человекоподобные» существа в оковах, прорезающих руки и ноги до самых костей. Их морят голодом, избивают плетьми и заставляют работать на износ 24 часа в сутки. А хозяин, в свою очередь, может в любую минуту сделать с ними все что угодно: продать, заложить, убить.

Это и есть первое заблуждение относительно термина «раб Божий»: рабство у евреев разительно отличалось от рабства у римлян, было гораздо мягче.

Иногда такое рабство называют патриархальным. В самые древние времена рабы были фактически членами семьи господина. Рабом мог называться также слуга, верный человек, служащий хозяину дома. Например, у Авраама – отца еврейского народа – был раб Елиезер, и пока у господина не родился сын, этот раб, названный в Библии «домочадцем» (!), считался его главным наследником (Бытие, глава 15, стихи 2-3). И даже после того, как у Авраама родился сын, Елиезер вовсе не стал похож на несчастное существо в оковах. Господин отправил его с богатыми дарами на поиски невесты для сына. И для еврейского рабства нет ничего удивительного, что он не сбежал от хозяина, присвоив имущество, а исполнил ответственное поручение как свое собственное дело. О подобном говорит и книга Притчей Соломоновых: «Разумный раб господствует над беспутным сыном, и между братьями разделит наследство» (глава 17, стих 2). Об образе такого раба говорит Христос, Который проповедовал в конкретной культурно-исторической обстановке.

Закон Моисеев запрещал навсегда обращать своих соплеменников в рабство. Вот как об этом говорит Библия: «Если купишь раба Еврея, пусть он работает шесть лет; а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его» (Исход, глава 21, стихи 2-3).

Наконец, слово «раб» широко используется в Библии как формула вежливости. Обращаясь к царю или даже просто к кому-либо вышестоящему, человек называл себя его рабом. Именно так именовал себя, например, Иоав, командир войска царя Давида, будучи фактически вторым лицом в государстве (2-я Книга Царств, глава 18, стих 29). А совершенно свободная женщина Руфь (прабабушка Давида), обращаясь к своему будущему мужу Воозу, называла себя его рабой (Книга Руфь, глава 3, стих 9). Более того, Священное Писание именует рабом Господа даже Моисея (Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 1), хотя это величайший ветхозаветный пророк, о котором в другом месте Библии говорится, что «говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исход, глава 33, стих 11).

Таким образом, непосредственные слушатели Христа понимали Его притчи о рабе и господине не так, как современные читатели. Во-первых, библейский раб был членом семьи, а значит, его труд основывался вовсе не на принуждении, а на преданности, верности хозяину, и слушателям было ясно, что речь идет о честном исполнении своих обязательств. А во-вторых, для них не было ничего обидного в этом слове, потому что оно являлось лишь выражением уважения к господину.

Рабство любви.

Но даже если терминология Иисуса и была понятна Его слушателям, зачем ею стали пользоваться последующие поколения христиан и, что самое непонятное – современные христиане, ведь прошло уже несколько столетий как общество отказалось от рабства, будь то римская его форма, или более мягкая – иудейская? И вот здесь возникает второе заблуждение относительно выражения «раб Божий».

Дело в том, что оно не имеет никакого отношения к социальному институту рабства. Когда человек говорит о себе: «я раб Божий», он выражает свое религиозное чувство.

И если социальное рабство в какой бы то ни было форме – это всегда несвобода, то религиозное чувство свободно по определению. Ведь человек сам волен выбирать, верить ему в Бога или нет, исполнять Его заповеди или отвергать. Если я верю во Христа, то становлюсь членом семьи – Церкви, Главой Которой Он является. Если я верю в то, что Он – Спаситель, я не могу уже относиться к Нему иначе, как с уважением и трепетом. Но, даже став членом Церкви, став «рабом Божьим», человек все равно остается свободен в своем выборе. Достаточно вспомнить, например, Иуду Искариотского – ближайшего ученика Иисуса Христа, который реализовал такую свободу, предав Своего Учителя.

Социальное рабство – это всегда страх раба (в большей или меньшей степени) перед своим господином. Но отношения человека с Богом основаны вовсе не на страхе, а на любви. Да, христиане называют себя «рабами Божьими», но почему-то люди, которые недоумевают насчет подобного наименования, не замечают таких слов Христа: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями . » (Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 14-15). Что же заповедует Христос, за что Он называет Своих последователей друзьями? Это заповедь о любви к Богу и ближнему. И вот когда человек начинает исполнять эту заповедь, он обнаруживает, что принадлежать Богу можно только всецело. Другими словами, обнаруживает свою полную зависимость от Господа, который Сам есть Любовь (1-е Послание апостола Иоанна, глава 4, стих 8). Таким образом, в «странную» фразу «я раб Божий» человек вкладывает ощущение полной и всецелой зависимости своего сердца от Господа, без Которого оно не может по-настоящему любить. Но эта зависимость свободна.

Кто отменил рабство?

И наконец, последнее заблуждение, что якобы Церковь поддерживала социальное рабство, в лучшем случае была пассивна, не протестуя против него, а отмена этого несправедливого общественного института произошла не благодаря деятельности Церкви, а скорее, вопреки. Давайте посмотрим, кто отменил рабство и по каким мотивам? Во-первых, там, где нет христианства, не считается зазорным держать рабов и до сих пор (к примеру, в Тибете рабство было законодательно отменено лишь в 1950 году). Во-вторых, Церковь действовала не методами Спартака, которые вели к ужасной «кровавой бане», а иначе, проповедуя, что и рабы, и господа равны перед Господом. Именно эта идея, постепенно вызревая, и привела к отмене рабства.

Для просвещенных язычников-греков вроде Аристотеля, живших в государствах, где основным было рабство «лагерного» типа, рабы были просто говорящими орудиями, да и все варвары – те, кто жил за пределами ойкумены – по природе являлись для них рабами. Наконец, вспомним недавнее историческое прошлое – Освенцим и ГУЛАг. Именно там на место учения Церкви о рабах Божьих было поставлено учение о человеке-господине – о господствующей расе нацистов и классовом сознании марксистов.

Церковь никогда не занималась и не занимается политическими революциями, а призывает людей к изменению своих сердец. В Новом Завете есть такая потрясающая книга – Послание апостола Павла к Филимону, весь смысл которого именно в братстве во Христе раба и господина. По своей сути это небольшое письмо, написанное апостолом своему духовному сыну Филимону. Павел отправляет ему обратно беглого раба, принявшего христианство, и при этом очень настойчиво требует, чтобы господин принял его как брата. Вот в этом принцип социальной активности Церкви – не принуждать, а убеждать, не приставлять нож к горлу, а давать пример личной самоотверженности. Кроме того, нелепо применять к ситуации 2000-летней давности современные социально-культурные понятия. Это все равно, что возмущаться отсутствием у апостолов своего web-сайта. Если хотите понять, какова была позиция Церкви и апостола Павла относительно рабства – сравните ее с позицией их современников. И посмотрите, что деятельность Павла принесла в этот мир, как она его изменила – медленно, но верно.

И последнее. В Библии есть книга пророка Исаии, где грядущий Мессия-Спаситель предстает в образе раба Господа: «Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (глава 49, стих 6). В Евангелии Христос неоднократно говорил, что Он пришел на землю не для того, чтобы «Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Евангелие от Марка, глава 10, стих 45). И апостол Павел пишет, что Христос для спасения людей «принял образ раба» (Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7). И если Сам Спаситель называл себя служителем и рабом Божьим, то неужели Его последователи постыдятся называть себя так?

Источник

Рабы Божьи – что это значит в православии

Рабы Божьи – что это значит в православии? Знать это – долг каждого человека, живущего с непоколебимой верой в сердце. Вопрос о том, что значит раб Божий в православии, мы постараемся максимально подробно раскрыть в рамках этой статьи. Тема с религиозной точки зрения непростая. Но весьма важная для понимания христианской догмы и общечеловеческого опыта. Итак, начнем.

Сын человеческий

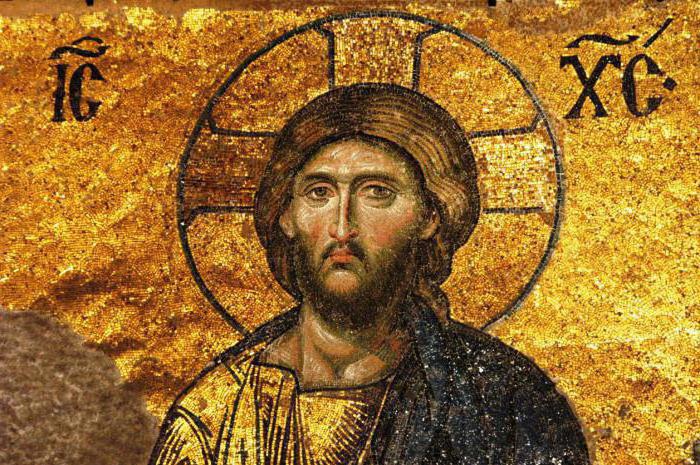

Фигура Иисуса Христа является основополагающей не только для христианства, но и для всего человечества в целом. В послании к Коринфянам говорится, что он обнищал ради нас. В послании к Филистимлянам мы можем прочесть, что Христос уничтожил, опустошив, себя, принял образ раба, смирив себя. Сын человеческий, Господь, Агнец Божий, Превечное Слово, Альфа и Омега, Воздаятель, Господин субботы, Спаситель мира – именно такие эпитеты и множество других применяются к Иисусу. Сам Христос называет себя путем, истиной и жизнью, и, несмотря на столь величественные имена, он принял образ раба, являясь сыном Божьим. Иисус – раб Божий, Христос – сын Божий.

Христиане – рабы Всевышнего

Что значит раб Божий? При упоминании слова «раб» возникают ассоциации с неравноправием, жестокостью, несвободой, нищетой, несправедливостью. Но это относится к социальному рабству, которое создало общество, боролось с ним на протяжении многих веков. Победа над рабством в социальном смысле не гарантирует духовной свободы. На протяжении всей истории церкви христиане именуют себя рабами Божьими. Одно из определений слова «раб» означает человека, совершенно чему-либо предавшегося. Посему раб Божий означает христианина, стремящегося всецело предаться воле Бога. А также соблюдению его заповедей, борьбе с собственными страстями.

Каждый ли христианин достоин называться рабом Божьим? Ссылаясь на определение, приведенное выше, разумеется, нет. Все люди грешны, и лишь немногим удается всецело посвятить себя Христу. Поэтому каждый верующий во Вседержителя обязан с благоговением, смирением и великой радостью называть себя рабом Божьим. Но человеческая гордыня и незнание зачастую берут верх. Произнесенное слово «раб» и все связанные с ним ассоциации порой затмевают окончание рассматриваемого нами эпитета. В нашем понимании эксплуататорское и высокомерное отношение господина к своему слуге является закономерным. Но Христос разрушает эту закономерность, произнеся, что мы являемся его друзьями, если исполняем то, что он заповедовал нам.

«Я уже не называю вас рабами, так как раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями» – говорит он в Евангелии от Иоанна. При чтении Евангелия от Матфея или во время службы в православном храме при пении третьего антифона, мы узнаем из слов Христа, что блаженны будут миротворцы – они будут названы сынами Божьими. Но здесь речь идет о Царствии Небесном. Посему сыном Божьим любой христианин обязан почитать лишь Иисуса Христа. Вот почему раб Божий, а не сын Божий.

Рабство социальное и духовное

Любое рабство означает ограничение свободы в человеке, во всем его существе. Понятия социального и духовного рабства насколько сильно разнятся, настолько и сопряжены. Понятия эти достаточно просто рассмотреть через призму богатства земного или финансового благополучия, говоря современным языком.

Рабство богатств земных тяжелее всякого страдания. Об этом хорошо знают те, кто удостоились освободиться от него. Но для того, чтобы и нам узнать истинную свободу, необходимо разорвать узы. В доме нашем должно храниться не золото, а то, что ценнее всех мирских благ — человеколюбие и милостыня. Это даст нам надежду на спасение, освобождение, а золото покроет нас стыдом перед Богом и во многом будет содействовать влиянию на нас дьявола.

Рабство и свобода

Самый драгоценный дар Бога человеку, дар любви – свобода. Конечно, людям так неизвестен, так труден религиозный опыт свободы, так же как прост опыт закона. Современное человечество без Христа и сейчас живет подобно древним иудеям под игом закона. Все современные государственные законы являются отражением естественных. Самое непреодолимое рабство, самые крепчайшие оковы – смерть.

Все освободители человеческие, бунтовщики, ярые мятежники остаются только рабами в руках смерти. Не дано понять всем мнимым освободителям, что без освобождения человека от смерти все остальное – ничто. Единственный человек среди человечества восстает на смерть – Иисус. Как для каждого из нас естественным, нормальным является «умру», для него – «воскресну». Он единственный почувствовал силу в себе, необходимую, чтобы смерть смертью победить как в себе, так и во всем человечестве. И люди в это поверили. И, хоть не многие, будут верить до конца времен.

Освободитель

Истина освободит нас. Так говорит нам евангелист Иоанн. Мнимая свобода – рабский бунт, дьяволом организованный мост от социального незначительного рабства, которое мы именуем революцией, к тоталитарному в будущем рабству Антихриста. Этого лика дьявол уже не скрывает в исторический период, который мы называем современностью. Поэтому именно сейчас погибнуть или спастись миру означает отвергнуть или принять перед поработителем слово освободителя: “Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете” (Ио. 8, 36). Рабство у Антихриста, свобода во Христе – вот предстоящий выбор человечества.

Что сказано в Библии

Так все-таки человек – раб Божий или сын Божий? Понятие «раб», пришедшее к нам из Ветхого завета, сильно отличается от современного понимания данного термина. В Древнем Израиле рабами Божьими именовали себя цари и пророки, тем самым подчеркивая свое особое назначение на земле, а также выражая невозможность службы кому-либо, как только Господу Богу.

Раб Божий в Древнем Израиле – это титул, удостоиться которого могли лишь цари и пророки, через которых с народом общался сам Господь. Рассматривая же рабство как социальную составляющую, необходимо отметить, что в Древнем Израиле рабы являлись практически полноправными членами семьи своего господина. Примечательно, что до рождения сына у Авраама его раб Елеазар являлся его главным наследником. После же рождения Исаака Авраам отправляет своего раба Елеазара с множеством даров и поручением отыскать невесту своему сыну.

Эти примеры ярко показывают различие между рабством в Древнем Израиле и рабством в Древнем Риме, с которым обычно ассоциируется понятие данного термина у наших современников.

В Евангелии Христос рассказывает притчу о винограднике. Господин создал виноградник, нанял работников трудиться на нем. Каждый год он отправлял своих рабов для проверки проведенных работ. Примечательно, что на винограднике трудятся наемные рабочие, а рабы являются поверенными своего господина.

Понятие раба Божия в христианстве. Женщины Ветхого Завета

Понятие «раб Божий» появляется еще в Ветхозаветной истории. Как мы рассмотрели выше, означал титул царей и пророков. Женщины, как и большинство мужчин, не имели права именовать себя подобным эпитетом. Однако это не умоляет женской личности.

Женщины, как и мужчины, могли участвовать в религиозных еврейских праздниках, приносить жертвы Богу. Это говорит о том, что они лично держали ответ перед Господом. Важно то, что женщина напрямую могла в своей молитве обращаться к Богу. Подтверждением этого служат следующие исторические примеры. Так, пророк Самуил был рожден по молитве бездетной Анны. Бог вступал в общение с Евой после грехопадения. Вседержитель напрямую общается с матерью Самсона. Значение женщины в истории Ветхого Завета невозможно переоценить. Поступки и решения Ревекки, Сары, Рахиль имеют грандиозное значение для еврейского народа.

Роль женщины в Новом Завете

“Се, раба Господня. Да будет мне по слову твоему” (Лк. 1, 28-38). Этими словами Дева Мария смиренно отвечает ангелу, принесшему ей весть о будущем рождении сына Божьего. И так впервые в истории человечества появляется понятие «раба Божия». Кому, как не Деве Марии, благословенной между женами, суждено первой принять этот великий духовный титул? Богородица прославляется во всем христианском мире. За Богоматерью идет раба Божия Елизавета, непорочно зачавшая Иоанна Крестителя.

Ярким примером этого титула являются пришедшие в день Воскресения Иисуса Христа ко Гробу Господа с благовониями, ароматами для ритуального умащения тела. Исторические примеры, подтверждающие смирение и веру истинно христианских женщин, встречаются и в современной истории. Жена Николая II Александра Фёдоровна и его дочери причислены к лику святых.

Раба на молитве

Открывая молитвослов и читая молитвы, мы не можем не обратить внимания, что все из них написаны от мужского лица. Нередко у женщин возникает вопрос о том, стоит ли использовать слова в женском роде, написанные от мужского лица. Наиболее точно никто не смог бы ответить на этот вопрос, как святые отцы православной церкви. Амвросий Оптинский утверждал, что не стоит заботиться о мелочной точности правила (молитвенного), надобно заботиться больше о качестве молитвы и душевном мире. Игнатий Брянчанинов говорил, что правило (молитвенное) существует для человека, а не человек для правила.

Употребление термина в мирской жизни

Несмотря на то что рабом Божьим считает себя каждый христианин, именовать себя так в повседневной обыденной жизни по советам православных священников нежелательно. Не то чтобы это было кощунством, но, как мы уже рассматривали выше, каждый христианин должен с благоговейным почтением и радостью относиться к этому эпитету. Это должно жить в сердце верующего человека. А если это действительно так, то никто не станет никому ничего доказывать и заявлять об этом на весь мир.

Обращения «товарищ» во времена Советской власти или «господа» в период Царской России ясны и закономерны. Обращение же и произнесение слов «раб Божий» должно происходить в подобающем для этого месте, будь то православный храм, монастырская келья, кладбище или просто уединенная комната в обычной квартире.

Третьей заповедью строго запрещается упоминать имя Господа всуе. Посему произношение этого эпитета неприемлемо в шуточной форме или в виде приветствия и в подобных этим случаях. В молитвах о здравии, об упокоении и других после слов «раб Божий» следует написание или произношение имени молящегося или того, о ком просят в молитве. Сочетание этих слов обычно либо слышится из уст священника, либо произносится или мысленно читается в молитвах. После эпитета «раб Божий» имя желательно произносить в соответствии с церковным написанием. К примеру, не Юрий, а Георгий.

Свидетельства рабов Божьих

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Матф. 24, 14). Сегодня многие люди в церкви пытаются определить по знамениям, насколько близко второе пришествие Христа. Такое знамение, например, можно наблюдать в возвращении евреев в Израиль. Но Господь вышеупомянутыми словами даёт понять, что наиболее ярким признаком его второго пришествия является то, что Евангелие будет проповедано для всех народов во свидетельство. Иными словами, свидетельства рабов Божьих (их жизненные подтверждения) доказывают реальность Евангелия.

Рабы в Царствии Небесном

Несмотря на человеческую греховность и стремление занять господствующее место в мироздании, Христос в очередной раз проявляет свою милость и человеколюбие, принимая образ раба, являясь в то же время Сыном Господа Бога. Он разрушает наши укрепившиеся ошибочные стереотипы о величии и власти. Христос говорит своим ученикам про то, что желающий быть большим станет слугою, а тот, кто желает быть первым, будет рабом. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою за искупления многих» (Мк. 10, 45).

Источник