Пряники печатные что это значит

Выпечка, похожая на пряники, появилась на Руси примерно в IX веке. Ее рецепт привезли на русские земли варяги. Называли это лакомство «медовым хлебом» и готовили из ржаной муки с ягодным соком и большим количеством меда. Некоторые хозяйки по своему вкусу добавляли в тесто ароматные травы и коренья, а когда в XII–XIII веках на Русь завезли восточные пряности — стали добавлять и их. Так и произошло само слово «пряник».

В Архангельской губернии и других северных регионах были популярны лепные пряники, которым придавали форму вручную. Их называли козулями — от поморского слова, которое обозначало завиток, загогулину. Такой вид пряников считается самым древним. Традиционно пекли их на Рождество. Кусочкам теста придавали форму животных и птиц, а также спиралей и других геометрических фигур. Готовые сладости иногда покрывали разноцветной сахарной глазурью. Считалось, что козули служили оберегом от несчастий и злых сил, поэтому их не принято было выбрасывать: несъеденные лакомства бережно хранили весь год до следующего Рождества, а потом размачивали в воде и скармливали скоту.

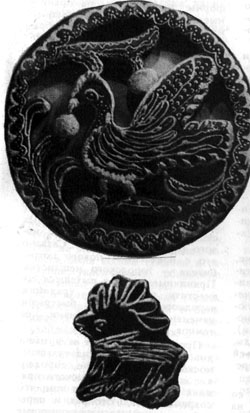

Самый известный вид пряников — печатные, украшенные фигурными рисунками, которые и по сей день изготавливают в Туле. Для производства таких пряников вырезали специальные доски, на которые наносили нужный узор или надпись в зеркальном отражении. Мастера, которые этим занимались, назывались знаменщиками. Для пряничных досок использовали твердую древесину — например, клен, орех или березу. Прежде чем вырезать рисунок, заготовку сушили в течение нескольких лет. Но и служили такие формы потом очень долго — до 70 лет. Однако известен случай, когда пряничную доску использовали всего один раз: в 1896 году в Туле испекли в единственном экземпляре пряник в честь коронации Николая II. На нем был изображен профиль императора.

Другим известным центром пряничного дела стал Городец. Здесь выпускали около 30 сортов пряников с самыми разными добавками — лимоном, миндалем, фруктовым повидлом. На фабриках по их производству работали в основном старообрядцы — потомственные мастера, в чьих семьях рецепты этого лакомства передавались от отца к сыну.

В 1850-х годах появилась еще одна разновидность пряников — силуэтные. Их вырезали ножом или специальной металлической формой из раскатанного пласта теста, а затем расписывали цветной глазурью. Сейчас такие пряники выпускают во многих городах России в качестве сувениров.

Все мастера-пряничники хранили свои рецепты в тайне. Они даже не пользовались стандартными весовыми гирьками, чтобы отмерять ингредиенты для теста: кто-нибудь мог подсмотреть, как это делается, а потом подобрать точно такие же гирьки. Вместо них брали подходящие по весу камешки или кусочки железа, которые хранили в потайном месте, часто под замком. Из-за такой секретности не все старинные рецепты дошли до наших дней: например, полностью утрачен способ приготовления заварных вяземских пряников.

С давних времен пряники на Руси были не только любимым лакомством для детей и взрослых, но и важным атрибутом многих обрядов и традиций. В XVIII веке принято было вручать печатный пряник вместе с наградой. Такую выпечку обязательно дарили на крестины и именины, обменивались ею в Прощеное воскресенье, подносили молодоженам на свадьбу и раздавали нищим во время поминок. В некоторых губерниях пекли специальные «разгонные» пряники, или «разгони»: после застолья хозяева вручали их засидевшимся гостям как намек, что пора расходиться.

Выпечка, похожая на пряники, появилась на Руси примерно в IX веке. Ее рецепт привезли на русские земли варяги. Называли это лакомство «медовым хлебом» и готовили из ржаной муки с ягодным соком и большим количеством меда. Некоторые хозяйки по своему вкусу добавляли в тесто ароматные травы и коренья, а когда в XII–XIII веках на Русь завезли восточные пряности — стали добавлять и их. Так и произошло само слово «пряник».

В Архангельской губернии и других северных регионах были популярны лепные пряники, которым придавали форму вручную. Их называли козулями — от поморского слова, которое обозначало завиток, загогулину. Такой вид пряников считается самым древним. Традиционно пекли их на Рождество. Кусочкам теста придавали форму животных и птиц, а также спиралей и других геометрических фигур. Готовые сладости иногда покрывали разноцветной сахарной глазурью. Считалось, что козули служили оберегом от несчастий и злых сил, поэтому их не принято было выбрасывать: несъеденные лакомства бережно хранили весь год до следующего Рождества, а потом размачивали в воде и скармливали скоту.

Самый известный вид пряников — печатные, украшенные фигурными рисунками, которые и по сей день изготавливают в Туле. Для производства таких пряников вырезали специальные доски, на которые наносили нужный узор или надпись в зеркальном отражении. Мастера, которые этим занимались, назывались знаменщиками. Для пряничных досок использовали твердую древесину — например, клен, орех или березу. Прежде чем вырезать рисунок, заготовку сушили в течение нескольких лет. Но и служили такие формы потом очень долго — до 70 лет. Однако известен случай, когда пряничную доску использовали всего один раз: в 1896 году в Туле испекли в единственном экземпляре пряник в честь коронации Николая II. На нем был изображен профиль императора.

Другим известным центром пряничного дела стал Городец. Здесь выпускали около 30 сортов пряников с самыми разными добавками — лимоном, миндалем, фруктовым повидлом. На фабриках по их производству работали в основном старообрядцы — потомственные мастера, в чьих семьях рецепты этого лакомства передавались от отца к сыну.

В 1850-х годах появилась еще одна разновидность пряников — силуэтные. Их вырезали ножом или специальной металлической формой из раскатанного пласта теста, а затем расписывали цветной глазурью. Сейчас такие пряники выпускают во многих городах России в качестве сувениров.

Все мастера-пряничники хранили свои рецепты в тайне. Они даже не пользовались стандартными весовыми гирьками, чтобы отмерять ингредиенты для теста: кто-нибудь мог подсмотреть, как это делается, а потом подобрать точно такие же гирьки. Вместо них брали подходящие по весу камешки или кусочки железа, которые хранили в потайном месте, часто под замком. Из-за такой секретности не все старинные рецепты дошли до наших дней: например, полностью утрачен способ приготовления заварных вяземских пряников.

С давних времен пряники на Руси были не только любимым лакомством для детей и взрослых, но и важным атрибутом многих обрядов и традиций. В XVIII веке принято было вручать печатный пряник вместе с наградой. Такую выпечку обязательно дарили на крестины и именины, обменивались ею в Прощеное воскресенье, подносили молодоженам на свадьбу и раздавали нищим во время поминок. В некоторых губерниях пекли специальные «разгонные» пряники, или «разгони»: после застолья хозяева вручали их засидевшимся гостям как намек, что пора расходиться.

Источник

Пряник печатный

C ним было связано множество обычаев и поверий. Его подносили именинникам и молодоженам. Он употреблялся на рождественских праздниках, на масленичном гулянье и семейных торжествах. Его дарили любимым, ему приписывали магические и лечебные свойства… Ну и конечно же, он был лакомством — радостным, редкостным и для взрослых, и для детей.

…О том, когда и как появился пряник на Руси, дискуссии ведутся до сих пор. Так же как и о том, что же означает само слово, в котором словно застыла память о временах, когда корабли отправлялись за тридевять морей в тридесятое царство за пряностями «едкими». Бытовало мнение, что пряник известен на Руси еще с былинных времен. Так считал, например, известный собиратель и знаток русских древностей XIX века И. Голышев, который в подтверждение этого мнения ссылается, в частности, на текст одной русской сказки: «Учали богатыри есть пряники печатные; запивать их винами заморскими».

История русского пряника действительно уходит в языческие времена раннего средневековья.

В связи с развитием на Руси земледелия в языческих ритуальных жертвоприношениях мясо животных и птиц стало постепенно заменяться изделиями из зерна. В X—XII веках обычай выпекать из теста изображения домашнего скота для ритуального пиршества был, по-видимому, повсеместно распространен среди восточных славян, и в сочинениях «отцов церкви» можно часто встретить негодующие строки об этом обычае. Но уже к XVI веку каких-либо сведений о борьбе христианской церкви с этим пережитком язычества в летописях не встречается. И, судя по всему, именно к этому времени и следует отнести появление на Руси пряника в полном, привычном нам смысле этого слова. «Красно украшенное» печенье уже не имело того культового значения, как встарь, но осталось неким символом небудничности, праздничности.

Начиная с XVI века пряник быстро завоевывает рынок в русских стольных и дальних городах и селах. Писцовые книги второй половины XVI века сообщают о пряничниках Новгорода, Казани, Свияжска. А спустя век мастера пряничного дела появились и в иных городах, а таможенные книги Вологды, Великого Устюга, Тотьмы упоминают о них среди другого ввозимого товара. И, видимо, не случайно появление и начало повсеместного распространения пряника на Руси связано именно с XVI—XVII веками — веками Великих географических открытий, когда на рынках Европы появилось большое количество пряностей — душистого перца, корицы, имбиря, гвоздики, которые вошли неотъемлемыми компонентами в русский пряник.

Историю пряника можно сравнить с историей книги. Как вначале каждая книга изготовлялась вручную, в одном-единственном экземпляре, так и пряник на заре своего существования каждый раз был произведением оригинальным. И как в связи с ростом спроса стали книги печатать с досок, сериями, так и пряники стали серийными, «тиражными», «печатными», — их тоже стали печатать со специальных досок.

Постепенно пряник становился ветвью массового профессионального декоративно-прикладного искусства — как изразцы, прялки, узорные набойчатые ткани, резьба на избах. Пряничные доски-штампы заселили образы народных сказок, легенд, былин, сцены городской и сельской жизни, предметы повседневного быта.

И как всякое искусство, пряничное мастерство обрело свои школы.

На «почетных», или «подносных», пряниках Вологодчины (их создавали специально для подношения почетным гостям) излюбленным мотивом были диковинные здания с башнями и развевающимися флагами, кони, птицы, корабли.

Собранная в 1907 году этнографом И. Абрамовым коллекция старообрядческих пряников села Ветка Могилевской губернии позволяет проследить культурно-бытовые связи древнерусских, уходящих в славянскую языческую старину, традиций с национальным искусством белорусов и поляков.

Городецкие пряничные доски отличаются разнообразными сюжетными рельефами, которые обязательно сопровождают разъяснительные тексты. А вот саратовцы предпочитали пряники, покрытые мелким геометрическим орнаментом. Пряничные мастера лесного Верхнего Поволжья, особенно четко разделяя свои изделия по «целевому назначению» — для подарков, для детей, для именин, для свадеб и т. д., — использовали в качестве орнамента замысловатую вязь нравоучительных и поздравительных текстов.

Архангельские пряничники, учитывая тягу горожан к экзотическим сюжетам, создали удивительную по своей этнографической точности серию, повествующую о жизни ненцев («самоедов» — как их тогда называли), точно подметив детали одежды, конструкции нарт, оленьей упряжки, северных русских деревень и городов.

Пряничное производство со временем было поставлено на серьезные «промышленные» рельсы. В ряде городов имелись специальные заведения, снабжавшие своими изделиями не только округу и соседние области, но и вывозившие их даже за границу. В XIX веке владелец тверской пряничной фабрики Иван Баранов имел «специализированные» магазины русского пряника в Берлине, Париже, Лондоне. Пряничное производство нередко было наследственным — в Твери были известны семьи, занимавшиеся пряничным искусством в течение полутора веков. Получить звание мастера-пряничника или подмастерья было делом почетным и трудным. Надо было изготовить партию пряников и представить на строгий суд комиссии из трех мастеров-пряничников, дававших официальный патент на звание мастера или подмастерья.

Но, несмотря на многообразие жанров, форм, направлений, в истории пряничного искусства можно выделить некие основные этапы, связанные с общей историей русского декоративно-прикладного народного творчества.

Первый этап — от XVI—XVII веков до XVIII века, когда на основе ритуального языческого печенья появляются на Руси пряники в виде рыб, птиц, женских фигур. Впоследствии эти формы переносятся на пряничные доски. Тогда же излюбленными мотивами становятся изображения льва, единорога, двуглавого орла, птицы-сирин. Появившись, пряничное искусство, как губка, начинает вбирать в себя традиции и образы других видов народного творчества: вышивки, резьбы по дереву.

В XVIII веке на пряничных досках появляются сложные жанровые сюжеты, корабли, семейные и любовные пары, здания, корзины с цветами, столы с самоварами и снедью и т.д.

Примерно с 70-х годов XIX века пряничные мастера начинают в круг привычных, традиционных сюжетов включать элементы нового городского быта. Связано это с появлением нового потребителя — городского мещанства. Пряничные мастера пытаются совместить устойчивые традиции народного искусства с быстрыми изменениями уклада жизни, ее темпов и потребностей.

Процесс этот идет и в наши дни. Бытующие сегодня тульские, московские, вяземские, городецкие и другие виды русского пряника свидетельствуют о том, что современность, отбирая и перерабатывая старые традиционные формы, ищет в них принципы, отражающие характерные особенности народного восприятия — чувство пропорции и меры. Ибо народное творчество, его многовековые традиции — те корни, без которых невозможно существование современного древа искусств.

Л. Смусин, научный сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР

По материалам журнала «Вокруг света», сентябрь 1973.

Источник

Из истории русского пряника. Чем знаменит печатный пряник?

Что же такое пряник? Пряник, конечно, отличается от всякого печенья, которое на Руси пекла каждая хозяйка. И в будни, и особенно в определённые праздники, приготовление печенья было нормой. Пряники — это уже ремесло, и даже искусство.

Само название слова пряник происходит от слова пряный (пряный от слова перец) , а печенье — от слова печь. Печенье готовили из пресного или перебродившего кислого теста. Поэтому пряник появился на Руси гораздо позже печенья, когда стали завозить пряности. Первые пряники со специями были блюдом царского стола. Простому люду пряности были не по карману.

В состав пряника помимо мёда и муки, входило большое число пряностей. Прежде всего это чёрный перец. Помимо прочего, это корица, горький померанец — апельсин, ваниль, кардамон, анис, тмин, базилик. В каждой семье были свои рецепты пряничного теста, и его хранили в секрете.

Для пряников нужны были специальные печатные доски, изготовленные из дерева. А это довольно дорого, и не каждому было доступно. В больших семьях было несколько печатных досок.

Некоторые семьи выпекали пряники в большом количестве на продажу. Надо отметить, что печатный пряник — неотъемлемый атрибут любых ярмарок и базаров, которые и устраивались специально в праздники. Пряники можно было купить свободно, они были доступны по цене, и считались излюбленным лакомством и лучшим гостинцем.

Пряники изготавливали не только при помощи специальных печатных досок (печатный пряник), но и обычных пряничных форм. Формы были в виде животных, птиц или рыб, изображали солнце или месяц, растения и мифологических существ.

Изготовление печатных досок было настоящим искусством, резьба в них была контр-рельефная. Нужно было соблюдать уровни, которые потом отпечатаются на многоуровневом прянике, сохранять симметрию для сложных рисунков. Особенно тяжело было вырезать буквы и цифры, их вырезали задом наперёд, то есть справа налево. Одна ошибка мастера — и вся доска насмарку, рисунок или надпись не получится.

Доски изготавливали из мягких пород дерева — груши, липы, ивы, ольхи, реже из осины. После нанесения рисунка печатную доску подсушивали и вываривали в льняном масле, чтобы она обрела крепость и могла долго служить. Некоторые доски, бережно сохранявшиеся в семьях, служили от 50 до 70 лет!

Известные центры изготовления досок — Москва, Вязьма, Тула и бывшее село Городец (ныне город в Нижегородской области). Эти районы известны не только пряничными досками, но и выпечкой огромного числа сортов русских пряников. Важно отметить, что в разных областях доски имели свои традиционные рисунки. Например, в Городце часто изображали рыб, например, стерлядь или осетра, поскольку село славилось не только хлебом, но и рыбой, которую поставляли в Москву к царском столу.

В городской и крестьянской традициях было подносить друг другу пряники на большие праздники — Рождество, Пасху, Масленицу, особенно в её последний день Прощёное Воскресенье. Пряники широко использовали в свадебных обрядах. Сегодня влюблённые дарят друг друг сердечки, а раньше дарили пряники, любимое лакомство. В народе сохранилось даже такое выражение «Без пряника не заигрывай ». Девица могла познакомится с парнем, подарив ему пряник. На пряник читался определенный заговор. И тогда девушка могла рассчитывать на то, что она ему понравится, или, как раньше говорили, приглянется. На свадебном пиру к столу выносили огромный пряник, который ломали на мелкие кусочки и угощали гостей. Такие пряники назвали разгонными , это означало, что свадебный пир подходит к концу, и пора бы и честь знать, и оставить молодых.

Пряники могли хранить долго. Высохший, он нисколько не терял свои вкусовые качества. Сухой пряник никогда не выбрасывали, а размачивали в чае и ели. Отсюда выражение « Ломается как пряник ». Некоторые пряники могли хранится до двух лет. Это говорит о том, что пряники считали очень ценным продуктом. Самым древним, традиционным и узнаваемым был и остается тульский пряник.

Тульский печатный пряник

Изначально тульский пряник готовился из мёда, а специи появились гораздо позднее. Первое письменное упоминание о тульском прянике восходит к 1685 году. Даже в былинах есть о нём упоминание: « Добры молодцы ели пряники печатные и запивали винами заморскими .» Пряники готовили разных размеров, от маленьких круглых, размером с пятак, до огромных почётных. Самый большой почётный печатный пряник был изготовлен в 1778 году в подарок императрице Екатерине II, в честь юбилея Санкт-Петербурга. Он был диаметром 3 метра и весом более 80 килограмм. На прянике была изображена панорама строящейся столицы.

Интересно, что после выпечки таких почётных пряников, печь ломали, чтобы никто другой не мог выпечь подобного. До такой степени хранили свои рецепты в строжайшей тайне. Рецепты передавались только по мужской линии, от отцов — сыновьям.

Рисунок тульского печатного пряника отличается от других. На нём преимущественно изображены тексты. Много пряников пекли ко Дню ангела. Полученный в подарок пряник сразу не ели, а прятали за икону. Чтобы ангел прилетел ночью и отведал сладкого пряничка, подобрел и стал благосклонен.

Источник