- Русский народ: что о нем говорится в Библии

- Теория вавилонского смешения в современной лингвистике

- Предки различных индоевропейских народов, по Ветхому Завету

- Экзотические версии

- Обзор жизни и творчества Н.С.Лескова. Особенности сюжета повести «Очарованный странник» («Чернозёмный Телемак», 1873). презентация к уроку по литературе (10 класс) по теме

- История создания

- Символичность названия

- Герои

- Идейно-художественное своеобразие повести Лескова «Очарованный странник»

- Готовые работы на аналогичную тему

- Сюжет

- Структура

- Особенности изображения персонажей

- Идея повести

- Тема повести

- Религия и ее влияние на жизнь человека

- Любовь и ее истинность

- Отцовские чувства

- Понимание Родины и ее значение для человека

- klassreferat.ru

- Проблематика

- Социальное неравенство

- Ностальгия по Родине

- Патриотизм

- Миссионерство

- Сопоставление мирской и монашеской жизни

- Предопределение человеческой судьбы

- Проблема образования

Русский народ: что о нем говорится в Библии

Конечно, ни о какой древней Руси в библейских текстах не упоминается, ведь она появилась на 1000 лет позже, чем было написано Священное писание. Но зато в Библии говорится о далеких предках русских — загадочном народе Рос.

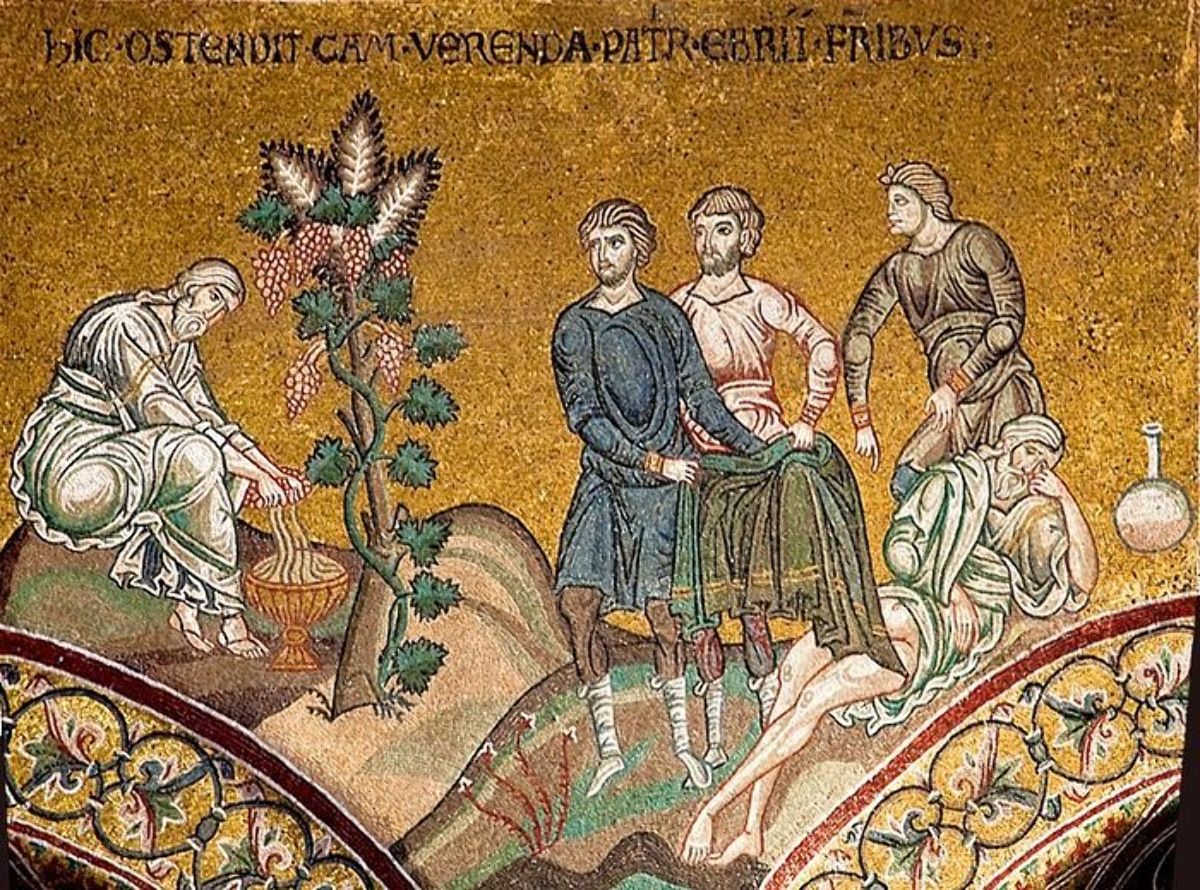

Теория вавилонского смешения в современной лингвистике

«На всей земле был один язык и одно наречие», – повествует книга Бытия. После завершения Потопа сыны Ноя Сим, Хам и Яфет и их потомки решили: «Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лику всей земли… И сказал Господь: “Вот, один народ, и один у всех язык, и вот, что начали они делать; и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдём же и смешаем так язык их, чтобы один не понимал речи другого“. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт., 11: 1-9).

До сих пор есть учёные, которые придерживаются теории «вавилонского смешения», то есть близкого, смежного происхождения основных языковых семей современного мира. По гипотезе, обоснованной академиками Тамазом Гамкрелидзе и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым в 1985 году (книга «Индоевропейский язык и индоевропейцы»), в древнем индоевропейском языке отмечаются параллели с праязыками семито-хамитской (афразийской) и картвельской языковых семей. Согласно их работе, древнейшая прародина индоевропейцев находилась на Ближнем Востоке, в тесном соседстве с прародинами семито-хамитов и протокартвелов. Их выводы подтверждались исследованиями и других авторов (в частности, Л. Палтимайтисом, обнаружившим следы прасемитских и пракартвельских заимствований в балтских языках).

Ныне почти все лингвисты признают наличие в прошлом ностратической языковой общности, включавшей предков не только названных семей, но также дравидской, алтайской и уральской семей. Некоторые лингвисты идут дальше и считают, что в ностратическую семью входили также сино-тибетские, кавказские, палеоазиатские и ряд других языковых семей. Распад этой семьи («вавилонское смешение») и породил названные языки.

Предки различных индоевропейских народов, по Ветхому Завету

Согласно библейской традиции, все народы Европы произошли от одного из сыновей Ноя – Яфета. Сыновьями Яфета Библия называет: Гомера, Магога, Мадая, Явана, Фувала, Мешеха и Фираса. Их отождествление основывается как на исторических источниках, так и на традиции истолкования книг Ветхого Завета, возникшей в средневековой науке.

Яван традиционно считается предком древних греков (но не только их). Это хорошо согласуется как с именами его сыновей, отождествляемыми с отдельными этносами Древней Греции, так и с тем, что в древней Индии греков звали яванами. Четыре сына Явана носили имена: Элиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Тождество трёх из них не вызывает сомнения. Элиса – предок эллинов, Киттим – предок критян (остров Крит древние евреи называли Киттим), Доданим – предок данайцев. Неоднозначна трактовка имени Фарсис. Согласно одной версии, оно связано с названием порта Тарс в Малой Азии, а согласно другой, Фарсис – предок персов (их страна известна в древности как Парс или Фарс).

Армянский историк Мовсес Каланкатуаци, живший в VII веке нашей эры, достаточно подробно пытался прояснить вопрос о связи библейских персонажей с историческими народами. Потомков Мешеха он считал иллирийцами, потомков Фувала – каппадокийцами, потомков Мадая – мидянами, потомков Магога – кельтами. Потомками же самого старшего из сыновей Яфета – Гомера – он считал сарматов и народы Кавказа. Как видим, в его классификации нашлось место не всем народам Европы. Поэтому были и другие попытки отождествления.

Так, ещё еврейский историк Иосиф Флавий в I веке нашей эры счёл потомков Гомера киммерийцами и кельтами, потомков Фираса – фракийцами, а потомков Магога – скифами.

Сыновей Гомера, по Библии, звали Аскеназ, Рифат и Фогарма. В Х веке хазарский царь Иосиф в письме к еврейскому советнику халифа Кордовы Хаздаю ибн Шафруту называет потомками Фогармы хазар, тюрков, булгар и угро-финские народы. Но из-за созвучия имени Фогарма с индоевропейским народом тохар, достигшим Центральной Азии, а после исчезнувшим, некоторые сейчас склонны отождествлять Фогарму именно с предками тохар.

Рифата Иосиф Флавий считал предком пафлагонцев – небольшого народа в центре Малой Азии. Потомков Аскеназа он называл астаназийцами, но что это был за народ – сейчас ответить невозможно.

Однако в Средние века сложилась тенденция считать Аскеназа предком германцев и славян – народов Восточной и Центральной Европы. Она возникла из того, что в то время Аскеназом стали называть весь этот обширный регион. Отсюда произошло слово «ашкенази», которым евреи именуют своих единоплеменников – выходцев из Германии, Польши, Венгрии и России.

Таким образом, получается, что предком славян, согласно Библии, был Аскеназ, старший сын Гомера, старшего сына Яфета.

Но ведь первоначальные русы, по всей видимости, не были славянами. Существуют две точки зрения на их этническое родство. Согласно одной, древние русы были скандинавами, то есть германцами. Следовательно, и в этом случае, по Библии, Аскеназ был их предком.

Экзотические версии

По другой современной гипотезе, древние русы были иранцами. В этом случае, согласно библейской традиции, их предком мог быть кто-то из других сыновей Яфета: Мадай либо Яван (и его сын Фарсис). Впрочем, если эти русы были родственны скифам, тогда, по Иосифу Флавию, они являются потомками Магога. А если русы произошли от сарматов, то, по Каланкатуаци, они опять же являются потомками Аскеназа, старшего сына Гомера, либо второго сына Гомера – Рифата.

В XVII веке киевские книжники утверждали, что Москва была основана сыном Яфета, Мешехом (Мосохом), и унаследовала его имя. Эту версию упомянул в своей «Истории российской» в XVIII веке Василий Татищев.

Но в Библии есть смутное упоминание некоего народа Рос (Рош). В русском переводе (с греческого) книги пророка Иезекииля есть такие слова: «Сын человеческий! Обрати лицо твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество. И скажи: “Так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала…”» (Иез., 38:2-3).

Многие библеисты считают, что соседство слова «рош» с именами сыновей Яфета Магогом, Мешехом и Фувалом привело переводчиков к неправильной мысли, что Рош тоже означает имя собственное. В латинской Библии здесь нет никакого Роша. Это слово переводится с еврейского как «главный, великий». Следовательно, получается главный князь в земле Магог.

Однако ещё в VI веке сирийский историк псевдо-Захария говорил о народе Рос, живущем где-то на севере. Если это понимание всё-таки верно, то библейским предком русских является, по-видимому, Магог, что согласуется с версией Иосифа Флавия о происхождении скифов.

Источник

Обзор жизни и творчества Н.С.Лескова. Особенности сюжета повести «Очарованный странник» («Чернозёмный Телемак», 1873). презентация к уроку по литературе (10 класс) по теме

История создания

Планы о создании повести о жизни монахов посетили Лескова во время его путешествия по Ладожскому озеру. Во время поездки Лескову пришлось побывать на островах Валаам и Корелу – в то время это было место поселения монахов. Увиденные пейзажи способствовали появлению идеи о написании произведения по поводу жизнедеятельности этих людей. К концу 1872 года (почти через полгода после путешествия), повесть была написана, однако ее публикация не была столь скорой. Лесков отправил повесть в редакцию журнала «Русский Вестник», редактором которого в то время был М. Катков. К сожалению, редакционной комиссии эта повесть показалась недоработанной и они не стали ее публиковать.

В августе 1873 повесть все же увидели читатели, но уже в газете «Русский мир». Ее название изменилось, и было представлено в развернутой форме: «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения». К повести также было добавлено посвящение – Сергею Кушелеву – именно в его доме впервые была предоставлена повесть широкой публике.

Символичность названия

Повесть Лескова первоначально планировалась называться «Черноземный Телемак». Однозначно ответить на вопрос, почему было выбрано такое специфическое название, невозможно. С первым словом – «черноземный» все вполне логично – Лесков планировал подчеркнуть территориальную принадлежность главного героя и ограничил его диапазон действия областью распространения чернозема как типичного вида грунта. С «Теломаком» дела обстоят несколько сложнее – в античной мифологии Телемак – сын Одиссея и Пенелопы. Он приступает к поискам своего отца и помогает ему избавиться от женихов матери. Сложно представить сходство Телемака и Ивана. Однако, все же оно присутствует и заключается в поиске. Телемак ищет своего отца, а Иван – свое место в мире, позволяющее гармонично существовать, «очарование самой жизни».

Именно последнее понятие – «очарование жизнью» и стало ключевым понятием во втором варианте названия повести. Иван Флягин всю жизнь проводит в странствиях – судьба и случай не предоставляют ему возможности окончательно осесть.

Однако при этом Флягин не испытывает крайнего неудовлетворения свей судьбой, он воспринимает каждый новый поворот на жизненном пути как волю рока, предопределение в жизни. Поступки главного героя, повлекшие значительные изменения в его жизни, всегда происходят как бы неосознанно, герой не обдумывает их и не планирует, они происходят спонтанно, как бы по воле колдовства, своеобразного «очарования».

По мнению исследователей в повести есть еще один эпизод, позволяющий говорить об «очарованности» главного героя – мать Ивана еще до рождения «обещала Богу своего сына», чем предопределила его судьбу.

Герои

Все главы-рассказы «Очарованного странника» объединены личностью Ивана Северьяныча Флягина (Головина), который рассказывает необычную историю своей жизни.

Вторым по значимости в повести является образ цыганки Груши. Девушка стала предметом неразделенной любви Флягина. Неразделенная любовь Груши к князю не позволила рассмотреть девушке чувства Флягина по отношению к ней и способствовала ее гибели – Груша просит Флягина ее убить.

Все остальные персонажи имеют обобщенные черты характера – они представлены типичными героями в их социальной прослойке.

- Граф и графиня из Орловской губернии – помещики, к владениям которых принадлежал Флягин с самого рождения.

- Барин из Николаева – мужчина, у которого Флягин служил нянькой – присматривал за его маленькой дочкой.

- Мать девочки – родная мать девочки, порученной Флягину, сбежавшая с неким офицером от мужа.

- Офицер – молодой человек, влюбленный в мать девочки. Он предлагает Флягину деньги за то, чтобы он отдал им ребенка. Помогает Флягину финансово после его побега от барина.

- Человек обладающий «магнетизмом» – случайный знакомый Флягина, который загипнотизировал его на предмет алкогольного опьянения и зависимости.

- Князь – помещик у которого Флягин служит конэсером.

- Евгения Семеновна – любовница князя.

- Цыгане – обобщенный образ цыганской общины.

- Татары – обобщенный образ.

- Наташи – две жены Флягина, которые появились у него во время жительства у татар.

Идейно-художественное своеобразие повести Лескова «Очарованный странник»

Н. С. Лесков в своих произведениях отражает противоречия, мятежный дух времени, неутомимость в поисках истины. Лесков обладает неповторимой и самобытной творческой манерой. Герои его произведений всегда неожиданны и необычны:

- праведники и злодеи, одержимые страстями;

- бунтари и чудаки;

- странники и изгои.

Лескова привлекают все, кто стремится вырваться из будничной, серой жизни, при этом сохранив в своей душе неповторимые черты русского характера. Многие герои произведений Лескова готовы пойти на самопожертвование во имя счастья других. Именно таким является главный герой повести «Очарованный странник» Иван Флягин.

Готовые работы на аналогичную тему

- Курсовая работа Поиск истины в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» 460 руб.

- Реферат Поиск истины в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» 230 руб.

- Контрольная работа Поиск истины в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» 210 руб.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Определенный смысл заложен уже в названии повести. Странничество является важным элементом русского национального сознания. По безграничным просторам Руси издавна ходили бродячие, «калики перехожие», проповедники. Главный герой повести Иван Флягин тоже не имеет своего дома. Он ищет царство Божие, хоть и с самого детства знает, что он «молитвенный сын» — предназначен по обету монастырю. «Очарованный» в названии повести означает «околдованный», человек, на которого снизошло очарование.

Именно в этих двух словах – «странник» и «очарованный» и заключается сущность Ивана Флягина. Ему всю жизнь суждено скитаться по миру, не находя покоя, до тех пор, пока не попадет в монастырь. Флягин многое в своей жизни делал по «родительскому обещанию», а «не своею волею». Предначертание оказывает сильное влияние на жизнь главного героя, а исполнение этого предначертания становится сюжетом произведения. «Очарованность» — вторая сторона образа героя. Автор сравнивает своего героя с русским богатырем.

В произведении соотносятся две линии – мифологическая и национальная.

Требуется вычитка, рецензия учебной работы? Задай вопрос преподавателю и получи ответ через 15 минут! Задать вопрос

Действие мифологического элемента определяется заклятием, наложенным на Ивана монахом. Судьба Ивана необычна. Он чудом остается в живых после падения в пропасть при спасении господ, проводит годы неволи у татар, далее его ждут: жизнь в артистах, служба на Кавказе и в конце – уход в монастырь. Кажется, нет ничего, чего бы Иван Флягин не умел: он может и нрав дикой лошади усмирить, и за грудным ребенком присмотреть, и вылечить его.

Сюжет

Иван был поздним ребенком – его мать долго не могла забеременеть, однако судьба была к ней несправедлива – ей так и не удалось изведать счастье материнства – во время родов женщина умерла. Родившийся ребенок имел необычайно большую голову, за что и назван был Голован. Однажды Иван из-за неосторожности стал причиной смерти монаха и с этого момента узнал о неком пророчестве своей жизни – умерший монах во сне рассказал, что Иван всегда будет спасаться от смерти, но в критический момент попадает в монастырь и станет монахом.

Дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием произведения “Человек на часах”, которое написал Николай Лесков.

Предсказание начинает сбываться: сначала Иван чудом остается жив после того как повозка которой он правил, упала с обрыва, затем его от самоубийства путем повешения спасает цыган.

Флягин решает примкнуть к цыганам – по просьбе нового знакомого он ворует лошадей у своего барина. Вместе с цыганом Иван продает лошадей на рынке, однако должного денежного вознаграждения за это не получает. Иван прощается с цыганом и отправляется в Николаев.

Здесь Иван приступает на службу к барину – он ухаживает за его дочерью. Спустя некоторое время появляется матерь девочки и просит отдать ребенка ей. Сначала Иван сопротивляется, но в последний момент меняет свое решение и сбегает вместе с матерью девочки и ее новым мужем. Затем Иван попадает к татарам – Флягин участвует в поединке с татарином и побеждает своего противника, к сожалению, татарин погибает, и Иван вынужден был примкнуть к татарам, чтобы избежать наказания. Чтобы Флягин не сбежал от них, татары вшивают ему в пятки порубленный конский волос – после этого Иван не мог нормально ходить – волосы сильно кололи. В татарском плену Иван побывал дважды – и в первый, и во второй раз ему дают двух жен. От жен второго «брака» у Флягина рождаются дети, но это не привнесло в жизнь Флягина никаких изменений – Иван равнодушен к ним. После побега от татар Иван служит у князя. Влюбленность в цыганку Грушу стала трагической в жизни Ивана – Флягин испытал муки безответной любви.

Груша в свою очередь была безответно влюблена в князя, известие о свадьбе которого стала причиной эмоционального срыва девушки. Груша боится, что ее действия могут нанести непоправимый вред князю и его жене и поэтому просит Флягина убить ее. После убийства Груни Иван идет в армию – сбежав от князя, Флягин встретил стариков, у которых единственного сына забирают в армию, из жалости к старикам Иван выдает себя за другого человека и отправляется на службу вместо их сына. Следующим пунктом в жизни Флягина стал монастырь – Иван попадает туда после отставки. Офицерское звание, не подкрепленное должными знаниями, не позволили Ивану реализовать себя.

Странности поведения Флягина стали причиной того, что монахи отправили его путешествовать по святым местам. На этом рассказ обрывается. Сам же Флягин во время путешествия высказывает надежду на возвращения на фронт.

Структура

Повесть Николая Лескова входит в цикл повестей, объединенных темой монашества и религиозности. Структура произведения выглядит следующим образом: повесть состоит из 20 глав. Композиционно они распределяются на экспозицию и развитие действия. Традиционно первая глава представляет собой экспозицию. За ней по канонам литературоведения должна следовать завязка, но в повести Лескова этого не происходит – это связано со структурой самой повести – последующие главы представляют собой фрагменты из жизни главного героя, которые по своей сути являются вполне самостоятельными и к тому же размещены с нарушением хронологических рамок. По сути, эти фрагменты в структуре композиции – это развитие действия.

Выделить из этих элементов кульминацию также невозможно – каждое воспоминание особенное, и связано с определенным переломным моментом в жизни героя – определить какое событие было более весомое их них нереально. Некоторые исследователи склоняются к тому, что к кульминации можно отнести фрагмент текста, повествующий о встрече Флягина с Грушей – именно в этот момент жизни Флягин испытывает самое сильное опустошение – он много и запойно пьет, фактически находится в депрессии. В повести также отсутствует развязка – путешествие героя по Ладожскому озеру – это еще один фрагмент, который, вполне вероятно, повлечет новые изменения в жизни персонажа. Все главы оформлены в виде небольших логично оформленных рассказов, каждая из которых фактически имеет смысловое окончание.

Особенности изображения персонажей

Повесть Лескова обозначена рядом особенностей в изображении действующих персонажей. В первую очередь это касается главного героя. Иван Флягин не похож на типичного монаха – своим внешним видом он напоминает богатыря. Иван высокий, широкоплечий мужчина физически развитый, кажется, что он сошел со страниц былинных историй. Иван обладает мудростью и способностью к логическим умозаключениям, однако при этом ему свойственно поступать крайне глупо, безрассудно, что часто оборачивается фатально для других персонажей, а также привносит в его жизнь непоправимые, негативные последствия.

Образ Груши также не лишен противоречий и своих особенностей – в ней уживаются и типичная цыганка – страстная и импульсивная, и ангел. Груша осознает, что из-за своей эмоциональности она не сможет смириться с безответной любовью и станет причиной трагедии в жизни своего возлюбленного или его будущей супруги. Классически она должна была следовать своим эмоциям, но здесь проявляется ее другая сторона личности – Груша добродетельная личность – она предпочитает умереть самой, но не приносить несчастье.

Жизнь любого крепостного не лишена вмешательства представителей аристократии. Повесть Лескова не стала исключением. Автор активно вносит некоторые особенности в описание персонажей подобного типа. Лесков намеренно создает негативный образ представителей высшего общества – в повести все помещики представлены как эгоистичные самодуры, которые плохо обращаются со своими крепостными.

Иван Флягин прослужил в армии 15 лет, но об этом периоде в повести говорится крайне мало.

Единственный образ военного, который можно увидеть в повести – это полковник. В целом, образ этого человека типичен для военного «он был отважный, и любил изображать из себя Суворова», однако в нем уживается еще одна личность, которая напоминает образ отца. Полковник внимательно выслушивает историю жизни Флягина, но не только не принимает все сказанное во внимание, но и убеждает Ивана, что это все произошло только в его фантазиях. С одной стороны это кажется неблагорассудным действием со стороны полковника, но в то же время это спасает Флягина от наказания вместо офицерского звания.

Предлагаем вашему вниманию краткое содержание повести “Левша”, автор которой – Николай Лесов.

Следующая категория образов относится к иностранцам – в повести, помимо русских людей еще изображены три народности – цыгане, татары и поляки. Все представители этих народностей наделены утрированно негативными качествами – жизнь иностранцев представлена как аморальная, нелогичная и поэтому искусственная, лишена красок настоящих искренних чувств и эмоций. Иностранцы (за исключением Груши) не обладают положительными качествами характерами – они всегда лицемеры и нечестные люди.

В повести также встречаются представители монашества. В образе этих людей заключена каноничность. Они – люди строгие и суровые, но в то же время искренние и человечные. Нетипичность Ивана вызывает у них недоумение и обеспокоенность, но в то же время они сопереживают ему и выражают заботу по поводу его судьбы.

Идея повести

В идее повести лежит глубокая связь человека с Родиной и религией. С помощью этих атрибутов Лесков пытается раскрыть особенности русской души и ее ментальных качеств характера. Жизнь простого русского человека тесно связана с разочарованиями и несправедливостью, однако как бы часто и в какой бы мере ни встречались эти неприятности в жизни человека, русский человек никогда не теряет надежду на чудо – по мнению Лескова как раз в этой оптимистической способности и кроется загадочность русской души.

Автор подводит читателей к выводу – без Родины и религии человек не может полноценно существовать. Сколько бы согрешений ни было в жизни человека – искреннее раскаяние позволяет начать свою жизнь с чистого листа.

Тема повести

Повесть Лескова наполнена широкой системой тем. Подымающиеся в произведении вопросы имеют многообразное изъявление и способны всесторонне обрисовать особенности и сложности жизни простого человека.

Религия и ее влияние на жизнь человека

Безусловно, влияние религии во времена Флягина на жизнь человека было значительно сильнее – в нынешнее время часть обязанностей социальной сферы взяли на себя другие социальные институты. В то время церковь была носителем моральности, обучала взаимодействию людей в обществе, развивала в людях положительные качества характера. Религия в то время помогала также найти людям ответы на интересующие их вопросы в области науки. Часть информации, воспринимаемой социумом в то время, вполне могла восприниматься как действие потусторонней мистической силы, что еще больше придавало значимости церкви в глазах людей.

Таким образом, религия помогала человеку найти правильный путь на своем жизненном пути, обрисовать идеал настоящего человека и стимулировать у людей интерес к достижению этого идеала.

Любовь и ее истинность

Кажется, что повесть Лескова создана для того, что бы проследить важность и существенность любви (во всех смыслах этого слова). Это и любовь к родине, и любовь к жизни, и любовь к Богу, и любовь к представителям противоположного пола. Многообразие жизни Ивана Флягина позволило ему изведать любовь во всех ее проявлениях. Особый интерес у читателя вызывают отношения Флягина с представительницами противоположного пола.

В то время как чувства Флягина по отношению к своим татарским женам закономерны – так как возникли они как «необходимость», то чувства к цыганке Груше вызывают сожаление – как и любое другое проявление безответной любви.

Иван пленен девушкой, но надежда на обретения счастья Флягина с Грушей так же стремительно тает, как воспламеняется любовь Груши по отношению к князю.

Отцовские чувства

Во время пребывания у татар Ивану «дают» жен – это женщины, с которыми Иван не испытал родственных ощущений. В «семье» с этими женщинами рождаются дети, однако мужчина не ощущает с ними родства и как следствие у него не появляются родительские чувства по отношению к ним. Иван объясняет это тем фактом, что дети его не были христианской веры. В то время влияние религии на человека было существеннее, чем в наши дни, поэтому это могло стать причиной отчуждения. Подобные мотивы неоднократно появляются в литературе. Так, например, в поэме украинского деятеля литературы Т.Г. Шевченко «Гайдамаки» главный герой не препятствует смерти своих детей, потому, что они были «другой» веры, при этом мужчина не испытывает раскаяния или сожаления. Исходя из таких побуждений, отношение Ивана Флягина к своим детям выглядит вполне гуманным.

Понимание Родины и ее значение для человека

Судьба распорядилась так, что Ивану Флягину довелось узнать об особенностях жизни разных народов. В первую очередь, конечно, это были особенности жизни русского народа – с самого детства Иван знал о сложностях взаимоотношений между социальными элементами русского народа, ментальных особенностях, которые также вызывают определенные сложности. Однако не только это является составляющей частью русского человека – особенности природы и взаимосвязи человека с ней, фольклорное нацеливание на восприятие красоты жизни, стали причиной особой привязанности Флягина к своему народу.

Столкнувшись с общиной цыган, Флягин отчетливо понимает, что «такая жизнь не для него» – традиции этих людей и их моральные принципы слишком не похожи на те, которыми привык руководствоваться Флягин.

Жизнь у татар также не привлекла Ивана – несомненно, что жизнь этих людей не была абсолютно аморальной или непривлекательной, но почувствовать себя «как дома» у Флягина не получилось – образ родной земли постоянно пребывал в его мыслях. Пожалуй, это связано с тем, что его пребывание у других народностей было насильственным – Иван попал в это общество не потому, что испытывал душевное родство, а потому, что так сложились обстоятельства.

klassreferat.ru

В своих произведениях Н. С. Лесков отразил противоречия времени, его мятежный дух и неутомимость в поисках истины. Творческая манера писателя неповторима и самобытна. Герои его произведений необычны и неожиданны. Писателя привлекают бунтари и чудаки, праведники и одержимые страстями злодеи, странники и изгои — все, кто пытается вырваться из серой, будничной жизни, сохраняя в душе неповторимые черты русского национального характера. Многие герои готовы принести себя в жертву во имя счастья других. Одним из них является Иван Флягин — главный герой повести «Очарованный странник». Уже в названии произведения зашифрован определенный смысл. Странничество — важный элемент русского национального сознания. Издавна по безграничным просторам Руси ходили «калики перехожие» , бродячие, проповедники. Иван Флягин тоже не имеет дома, ищет царства Божия, хотя с детства знает, что он «молитвенный сын», обещан матерью Богу (т. е. предназначен по обету монастырю). Название повести кажется загадочным, звучит поэтично и печально. «Очарованный» — значит, околдованный, тот, на которого снизошло очарование. Эти два слова, «очарованный» и «странник», и составляют сущность главного героя. Всю жизнь суждено главному герою скитаться по свету, не находя покоя душе, пока не попадет он в монастырь. Многое в своей жизни он «не своею волею делал», а «по родительскому обещанию». Предначертание влияет на жизнь героя, а его исполнение превращается в сюжет произведения. «Околдованность» составляет вторую сторону образа героя и соотносится с его национальным характером. Рассказчик сравнивает Ивана с русским богатырем: «… он был в полном смысле богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца». В повести соотносятся две линии — национальная и мифологическая. Действие мифологического элемента определено заклятием, которое наложил на Ивана-подростка монах, в смерти которого он косвенно был виновен: «А вот… тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы. » Необычна судьба Ивана: чудесным образом остался жив после падения в пропасть при спасении своих господ, состязание в избиении друг друга за право обладания скакуном; годы неволи у татар, служба на Кавказе, жизнь в артистах и как итог — уход в монастырь. Нет ничего, чего бы не умел Иван Северьяныч: и нрав самой дикой лошади усмирит, и за грудным ребенком присмотрит и вылечит его, совершит побег из плена, переплывет студеную реку под градом пуль. Читая повесть, поражаешься многогранности образа главного героя. Иван равнодушен к собственным детям («они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал»), но искренне привязался к чужому ребенку; чуток к красоте природы и жесток по отношению к животным (способен горевать о нечаянно задушенном голубе и жестоко расправиться с кошкой); умный (разыграл целый спектакль при побеге из плена); своевольный и в то же время ответственный (дарит чужие деньги Груше, отдает ребенка матери). Создавая народные характеры, Н. С. Лесков обращается к живой русской речи. Флягин считает себя человеком «не из начитанных», но рассказы его глубоко самобытны, речь постоянно меняется, сохраняя колорит той среды, в которой ему приходилось вращаться. В повести два рассказчика: автор и сам главный герой. С помощью специальных языковых средств создается эффект «двухголосия»: речь автора «звучит» правильно и литературно, а речь героя пестрит ошибками и просторечными выражениями («мой родитель был кучер», «флигеля для приезду. медведи на столбу сидели», «живучи при отце на кучерском дворе… на четвереньках я у лошадей промеж ног по-лозил»). Сказовая форма повествования дает возможность полно и объективно раскрыть внутренний мир героя, а также создает иллюзию реальности происходящего. Композиция произведения проста: вступление, основная часть и заключение. Вступление и заключение ведется от лица автора, основная часть — от лица героя, превращая таким образом повествование в «рассказ в рассказе». Образ Ивана Флягина — единственный «сквозной» образ в повести: рассказ о его жизни включает несколько самостоятельных историй. Особую прелесть и необычность повести придают такие мифологические эпизоды, как явление монаха, дух цыганки Грунюшки, оберегающий героя, повествование о магнетизере, о бесах в монастыре. Мир повести — яркий, полусказочный, и образ Ивана Северьяныча под стать ему. Это человек цельной натуры, богато одаренный, щедрой души, талантливый, символизирующий физическую и нравственную стойкость русского народа, рост его духовных сил и развитие самосознания. Повесть «Очарованный странник» была включена автором в цикл «Праведники». Можно ли считать главного героя праведником? Ведь праведник — это верующий человек, странствующий на богомолье или живущий праведной жизнью, не нарушая законов морали и нравственности. Я считаю, что можно. Ведь Иван даже Грушу убивает, спасая ее душу и губя тем самым свою. Кроме того, все свои грехи герой искупает страданиями, выпавшими на его долю. Иван, получив Божье прощение в финале повести, верит в дальнейшее свое предназначение — умереть за народ. Он говорит об этом просто, без пафоса («мне за народ очень помереть хочется »). Н. С. Лесков в образе Ивана Флягина, русского крепостного человека, воплотил черты русского национального характера: нравственную и физическую силу, душевную щедрость, способность прийти на помощь, любовь к народу, Родине, природе. Произведение»Очарованный странник» сложного жанрового характера. Повесть включает в себя элементы жития, романа приключений и былины. Как житие, которое состоит из отдельных эпизодов жизни святых, произведение состоит из различных историй, взятых из жизни главного героя. Как в романе приключений, главным мотивом является мотив странствий, а главные события — занимательные происшествия. Как в былине, герой — смелый и сильный, вступает в бой с иноверцем (татарином Саввакирием) и побеждает его.

- Смысл странствий Ивана Флягина (По очерку Лескова «Очарованный странник»)

- Образ Флягина — сочинение

- Жизненный путь Ивана Флягина (по повести Н.С.Лескова «Очарованный странник»)

- Женские образы в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»

- Анализ эпизода «Происшествие с Грушей» (повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник»)

- Анализ эпизода из повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»

- Иван Флягин в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»

- Образ Ивана Флягина в повести Лескова «Очарованный странник»

- Иван Флягин в повести Лескова «Очарованный странник»

- Образ Флягина в повести «Очарованный странник»

Проблематика

Отклоняясь от традиций жанра, Лесков делает усиленный акцент на проблематике своего произведения. Подобно тематике, проблематика повести также имеет развитую структуру. Ключевым понятием все также остаются патриотизм и место человека в обществе, однако эти понятие обрастают новыми символическими элементами.

Социальное неравенство

Как бы это печально ни звучало, но проблема социального неравенства всегда была актуальна и неоднократно понималась деятелями искусства. Аристократическое происхождение всегда высоко ценилось в обществе и фактически открывало любые двери, минуя интеллектуальный и моральный критерий. В то же время интеллектуально развитая личность, обладающая высокой моральностью, но простого происхождения (крестьянского) всегда оставалась на обочине судьбы.

Негласный закон «социального равенства» часто становился причиной несчастливой жизни не только крепостных, но и аристократов, которые могли быть счастливы в браке с человеком простого происхождения, но были не в силе переступить через требования общества.

В большинстве случаев представители аристократического происхождения не считали крестьян за людей – они могли их продавать, заставлять выполнять непосильную работу, приводящую к увечьям, избивать и в целом больше беспокоиться о своих животных, чем о крепостных.

Ностальгия по Родине

В современном мультикультурном обществе проблема ностальгии по Родине не столь актуальна – современные средства научно-технического прогресса позволяют минимизировать это чувство. Однако, в мире, современном Лескову осознание себя как единицы народности и носителя его ментальных качеств происходит основательнее – в сознании человека откладывается близкий и милый ему образ Родного края, национальных символов и традиций. Отказ он этих атрибутов делает человека несчастным.

Патриотизм

Проблема патриотизма тесно связана с проблемой ностальгии по Родине. В повести Лесков размышляет о том, важно ли осознавать себя представителем определенной народности и насколько это важно. Автор поднимает вопрос о том, почему люди готовы совершать подвиги во имя Родины и почему они не перестают любить свою Отчизну, несмотря на существующие проблемы в системе своего государства.

Эта проблема раскрывается не только с помощью образа Ивана Флягина, но и с помощью представителей других народностей, которые, соприкасаясь с другими культурами, остаются верными своему народу.

Миссионерство

Фактически каждая религия сталкивается с проблемой миссионерства, особенно на этапе своего формирования – приверженцы веры часто отправлялись проповедовать основы их религиозного видения в среду инаковеров. Несмотря на мирный способ просвещения и обращения в их религию многие народности враждебно были настроены по отношению к таким людям – на примере христианских миссионеров и их отношения к татарам, Лесков подытоживает: некоторые народы можно обратить в свою веру только насильственным путем, действуя с помощью страха и жестокости.

Сопоставление мирской и монашеской жизни

Предначертание жизни Ивана Флягина создало благоприятную среду для сопоставления мирской и монашеской жизни. В то время как жизнь мирян течет своим чередом, фактически руководствуясь только гражданским и моральным законами. жизнь монаха полна лишений. Судьба Ивана сложилась таким образом, что он смог изведать и мирскую жизнь и монашескую. Однако найти упокоение ему не позволило ни первое, ни второе. Иван всегда испытывает некую внутреннюю неудовлетворенность, его жизнь всегда была полна страданий, и он настолько свыкся с этим положением вещей, что уже и не осознает себя вне этих чувств. Страдание стало необходимым условием для его жизни, спокойствие и будничность монашеской жизни сводит его с ума и «населяет его сознание бесами».

Предопределение человеческой судьбы

Проблема предопределения человеческой судьбы в повести рассматривается в широком и узком изъявлении. Узкое изъявление представлено жизненной ситуацией Ивана Флягина – его мать еще до рождения пообещала ребенка Богу, однако необразованность Ивана воспрепятствовала воплощению этого постулата в жизнь.

В широком плане предопределение жизни показано на трагическое положение крепостных в обществе – крестьяне в то время могли стать вольными людьми, получив соответствующий документ, но даже, казалось бы, такое положительное событие не приносило им счастья – без образования и умения себя вести в обществе на уровне аристократии такая воля была всего лишь Филькиной грамотой, так как бывшие крепостные не имели никакой возможности обустроиться в мире «вольных людей».

Проблема образования

Среди крестьян проблема образованности была одной из весомых. Дело здесь заключалось не только в обретении общих знаний и элементарных знаний в области грамматики и арифметики. Фактически все крепостные не понимали основ этики, не умели логично построить свою речь в рамках риторики, а поэтому были абсолютными невеждами во всех смыслах, что значительно усугубляло их положение.

Источник