- Дисфункция срединно-стволовых структур головного мозга

- Характеристика патологии

- Виды дисфункции

- Признаки дисфункции, возникшей в срединных структурах

- Возможные причины нарушений

- Диагностика

- Минимальная дисфункция, возникшая в мозге у детей

- Лечение

- Типы дисфункций срединных структур головного мозга

- Факторы риска

- Профилактика

- Признаки в детском возрасте

- Проявления в подростковом и взрослом возрасте

- Лечение

- Магнитотерапия как оптимальный метод лечения

- Как помочь ребенку

Дисфункция срединно-стволовых структур головного мозга

Головной мозг управляет работой и жизнедеятельностью организма. В мозговом стволе расположены важные функциональные участки, в том числе срединные, диэнцефальные, стволовые структуры. Дисфункция срединных структур, расположенных в головном мозге, вызывает расстройства психо-эмоционального фона и вегетативные нарушения. Реже встречается, как самостоятельное заболевание, чаще – как симптом мозговой патологии (новообразования, инфекционные и токсические поражения, сбои в работе системы кровоснабжения, механические повреждения тканей мозга). Последствия: вегето-сосудистая дистония, затруднения восприятия и обработки информации, поступающей из внешнего мира, расстройство личности.

Характеристика патологии

Любые патологические процессы провоцируют ирритацию (раздражение) срединных структур мозга, что в свою очередь проявляется неврологической симптоматикой. Интенсивность вегетативных нарушений отражает степень вовлеченности в патологический процесс тканей ствола мозга. Ствол мозга является продолжением спинного мозга.

Основные функции мозгового ствола включают регуляцию дыхательной деятельности, глазодвигательных и рвотных рефлексов, уровня артериального давления и частоты сокращений сердечной мышцы. Диэнцефальные структуры включают отделы: таламус, гипоталамус, гипофиз. Таламус выполняет задачу первичного анализатора, получает сведения от органов чувств, передает обработанные данные коре.

Гипоталамус регулирует обменные процессы, деятельность нервной и иммунной системы, управляет работой внутренних органов, обеспечивает постоянство, стабильность внутренней среды организма. Гипофиз отвечает за эндокринную регуляцию. Дисфункция диэнцефальных (гипоталамических) структур, находящихся в головном мозге, проявляется в форме вегето-сосудистой дистонии, сосудистых церебральных нарушений, сбоев в работе эндокринной, нервной, иммунной системы.

Патогенетический механизм состоит в усилении возбуждения диэнцефальных структур, что негативно отражается на регуляции нейрогуморальных, психоэмоциональных, висцеральных функций. Серьезные поражения диэнцефальных структур влекут за собой развитие таких заболеваний, как дистермия (нарушение теплорегуляции), детский диэнцефальный синдром, ожирение, булимия, анорексия, акромегалия, болезнь Кушинга, синдром Прадера-Вилли и многих других.

Виды дисфункции

Паталогические изменения могут произойти в стволе или его отделах. В зависимости от локализации очага поражения различают виды дисфункции:

- Диэнцефальных структур. Проявляется отсутствием аппетита, нарушением сна, перепадами температуры тела, сбоями в естественных процессах саморегуляции и метаболизма.

- Стволовых структур. Признаки дисфункции подкорково-стволовых структур, находящихся в головном мозге: прерывистое, неритмичное дыхание, патологические изменения мышечного тонуса, дисфония (изменение силы, тембра, высоты голоса), дисфагия (трудности во время глотания). Нередко наблюдается дизартрия – изменение произношения вследствие нарушения иннервации элементов речевого аппарата.

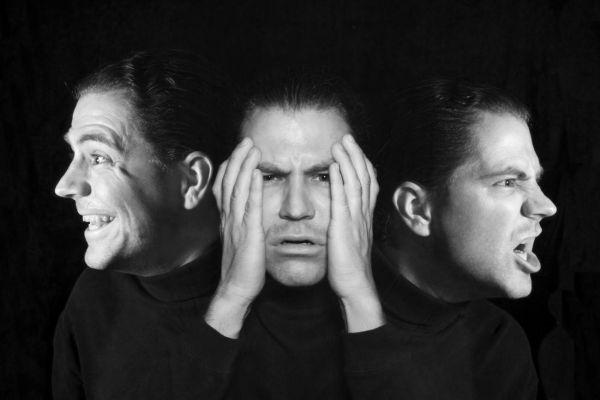

- Срединных структур. Признаки легкой дисфункции, возникшей в неспецифических срединных структурах, расположенных в головном мозге – девиантное поведение, неуравновешенные психические реакции, перепады настроения, эмоциональные расстройства.

Особенностью дисфункции, поразившей медиобазальные структуры головного мозга, являются нарушения деятельности лобного и височного отделов. Патологическое состояние сопровождается недостаточным развитием речевых навыков, сложностями при концентрации внимания, ухудшением аналитических способностей.

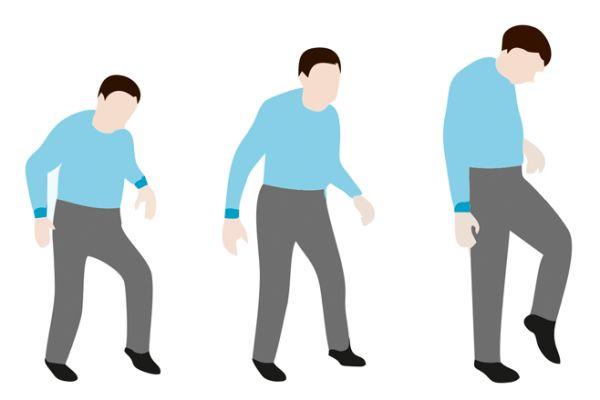

Дисфункция мезенцефальных структур головного мозга выражается синдромами: паркинсонизм (тремор конечностей, нарушение двигательной координации), гиперкинез (патологические, неуправляемые движения в группе мышц), мозжечковые расстройства (атаксия – нарушение двигательной согласованности мышц при отсутствии мышечной слабости).

Признаки дисфункции, возникшей в срединных структурах

Признаки дисфункции, возникшей в диэнцефально-стволовых структурах мозга, полиморфны, неспецифичны, проявляются многими формами и вариациями. Часто встречающиеся:

- Расширение зрачков.

- Помутнение сознания.

- Церебральная гипертензия.

- Аритмия (тахикардия, брадикардия).

- Аномальный сердечный ритм.

- Повышение тонуса мышц.

- Усиленное потоотделение.

Симптомы могут дополняться утратой кожной чувствительности, увеличением восприимчивости болевых ощущений, тремором конечностей, который отчетливо выявляется даже в состоянии покоя.

Возможные причины нарушений

Дисфункция, затронувшая срединно-стволовые структуры – это такая патология головного мозга, которая носит полиэтиологический характер, что означает наличие многих возможных причин возникновения. Повлиять на развитие дисфункции ствола головного мозга могут такие факторы, как черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ишемические изменения тканей. Другие факторы, увеличивающие вероятность развития умеренной или выраженной дисфункции срединных структур мозга:

- Интоксикации.

- Инфекционные болезни.

- Проживание в регионе с неблагоприятной экологией.

- Ионизирующее облучение.

- Нарушение мозгового кровообращения.

- Гормональный дисбаланс.

- Онкологические заболевания.

Если патология диагностирована у новорожденного ребенка, причины возникновения могут быть связаны с заболеваниями, перенесенными матерью, наследственными факторами, родовыми травмами, кислородным голоданием плода.

Диагностика

При наличии признаков патологии для уточнения диагноза назначают обследование. Инструментальные методы диагностики:

- ЭЭГ (электроэнцефалограмма). Показывает степень раздражения стволовых структур, уровень биоэлектрической активности мозга, порог судорожной готовности (склонность к развитию эпилептических припадков).

- МРТ. Выявляется наличие очагов с поврежденной структурой и характер поражения мозговой ткани.

- Ангиография. Показывает состояние кровеносной системы мозга в целом и отдельных ее элементов.

- Анализ крови.

Результаты обследования позволяют дифференцировать патологию от таких заболеваний, как ДЦП, церебральная гипоксия, отравления токсичными веществами. После завершения обследования пациент направляется к врачу-неврологу, который индивидуально разрабатывает программу лечения с учетом причин и доминирующих симптомов дисфункции подкорково-стволовых, срединных или диэнцефальных структур.

Минимальная дисфункция, возникшая в мозге у детей

Умеренная дисфункция, затронувшая стволовые структуры, у детей-школьников проявляется легкими отклонениями в работе головного мозга – трудностями при запоминании новых слов, учебного материала, гиперактивностью (чрезмерной физической активностью) или гипоактивностью (сниженной физической активностью), быстрой утомляемостью, замедленным психическим и физическим развитием.

Для дисфункции, затронувшей диэнцефально-стволовые структуры у ребенка, характерны сбои в вегетативно-регуляционной деятельности головного мозга, которые сопровождаются потерей аппетита, нарушением метаболизма и терморегуляции. Венозная дисфункция в детском возрасте развивается из-за ухудшения оттока венозной крови, сбоев в работе системы кровоснабжения головного мозга.

Основные причины патологии: сдавливание вен вследствие травматического повреждения или разрастания опухоли, диагнозы сердечная недостаточность, артериальная, церебральная гипертензия. Симптомы венозной дисфункции:

- Синюшный оттенок кожных покровов.

- Отечность мягких тканей в зоне лица.

- Предобморочные, обморочные состояния.

- Головные боли с пульсирующим характером течения.

- Потемнение в глазах.

Лечение детей старшего школьного возраста построено на нейропсихологической коррекции. Психологи работают с детьми с целью регуляции поведенческих навыков и эмоциональных реакций. Медикаментозное лечение сочетается с аппаратными методиками (микрополяризация), физиопроцедурами, массажем, лечебной гимнастикой.

Врачи рекомендуют сократить время, которое ребенок проводит за компьютером и перед телевизором, больше гулять на свежем воздухе, организовать полноценное, сбалансированное питание и комфортный психологический климат в семье.

Лечение

Медикаментозное лечение проводится для восстановления функций организма – нормального психо-эмоционального фона, корректной работы пищеварительной, кровеносной, эндокринной системы. Основные препараты для коррекции работы мозга:

- Антидепрессанты. Психотропные средства, стимулирующие деятельность нервной системы.

- Транквилизаторы, седативные средства. Психотропные средства, угнетающие деятельность ЦНС.

- Психостимуляторы. Психотропные вещества, активирующие психическую и в меньшей степени физическую деятельность организма.

- Ноотропные лекарства. Нормализуют клеточный метаболизм нейронов, регулируют высшие психические функции.

Если патология является симптомом, назначается адекватное лечение первичного заболевания. Хирургическое вмешательство показано в случаях, когда консервативная терапия не приносит желаемых результатов. Дисфункция отдельных участков мозга не требует оперативного лечения за исключением развития осложнений, опасных для жизни – образование тромбов, окклюзивно-стенозирующие изменения элементов кровеносной системы.

Дисфункция срединных структур провоцирует сбои в работе всего организма. Обнаружение патологии на ранней стадии и корректная терапия под контролем врача помогут справиться с неприятными последствиями нарушений.

Источник

Типы дисфункций срединных структур головного мозга

Термин «дисфункция средних структур головного мозга» включает ряд умеренных отклонений психического развития детей и нарушений в психоэмоциональном состоянии взрослых из-за ослабления ЦНС. Часто этими расстройствами страдают дети с интеллектом от среднего до выше среднего. У них наблюдается нарушение обучения и поведения.

Нарушение ЦНС может возникнуть уже во время беременности, родов, вскоре после рождения ребенка. Но на дисфункцию можно положительно повлиять соответствующими образовательными действиями. Естественное развитие ребенка или целенаправленная реабилитация взрослых может также помочь активировать деятельность ЦНС, улучшить некоторые негативные поведенческие проявления.

Есть 3 основных типа дисфункций мозга:

- Дисфункция стволовых структур головного мозга. Наиболее серьезное нарушение. Стволовая система отвечает за жизненно важные функции организма: аппетит, дыхание и т.д.

- Дисфункция диэнцефальных структур головного мозга (гипоталамическое нарушение). Диэнцефальная система обеспечивает терморегуляцию тела, нормальные метаболические процессы. Отвечает за аппетит, сон. Проявляется ВСД, церебральными нарушениями.

- Дисфункция срединных структур головного мозга. Срединная структура отвечает за психоэмоциональное состояние человека, деятельность вегетативной и нервной систем.

Факторы риска

Дисфункция срединных структур (ДСС) у детей оказывает влияние на ЦНС ребенка во время внутриутробного развития, может быть последствием травмы при рождении, ишемии и ряда других факторов. Одна из причин – энцефалопатия, характеризующаяся изменением мозговой коры. Иногда поражаются и формационные клетки, связанные с корой реципрокными и восходящими путями.

Дисфункция проявляется рядом патологических признаков, от двигательных расстройств до нарушений концентрации внимания, обучения и т.д.

ДСС у взрослых может быть:

- первичной (возникает при заболеваниях, непосредственно повреждающих мозг, при ЧМТ);

- вторичной (нарушение функционирования головного мозга является одним из симптомов полного органического повреждения других систем организма).

Чаще всего дисфункция срединных структур возникает у взрослых с недостаточным кровообращением, следовательно, дефицитом сосудистого снабжения головного мозга (например, после инсульта). Следующие факторы – наличие дегенеративных, ишемических, аутоиммунных, токсических и других расстройств, нарушение венозного кровотока. Иногда причиной бывают сердечно-сосудистые болезни (в частности, инфаркт).

Основной фактор риска – наследственная предрасположенность, которую ребенок может унаследовать от родителей или близких родственников. Наследование отвечает за развитие ДСС в 50-70%. В 1998 г был обнаружен ген, вызывающий дислексию. Он расположен на хромосоме, отвечающей за управление иммунной системой. Это объясняет тот факт, что пациенты с ДСС гораздо более склонны к аллергии и различным инфекциям.

Более частое возникновение расстройства встречается также в семьях, пренебрегающих воспитанием и образованием детей, не имеющих надлежащего социального фона. Поэтому на ребенка положительно влияет ранняя психическая и социальная стимуляция.

Дополнительный риск несут факторы, влияющие на будущую мать во время беременности. Они включают:

- вирусные инфекции;

- травмы;

- психический стресс;

- шок;

- рисковая беременность;

- употребление алкоголя;

- курение.

Вызывать развитие ДСС также могут осложнения при родах, такие как:

- гипоксия (недостаточное кровоснабжение мозга новорожденного), при которой повреждаются подкорковые структуры;

- применение щипцов при родах;

- билирубинемия (послеродовая желтуха).

Эти осложнения представляют 20-30% риск развития дисфункции.

Факторы, влияющие на ребенка после рождения, включают:

- высокую температуру в первые годы жизни;

- энцефалит;

- менингит;

- травмы головы.

Профилактика

Исследования показали, что предотвратить недоразвитие мозговой активности может специфическая стимуляция во время беременности. Речь идет о пренатальном обучении, при котором нервные клетки (нейроны) плода активируются точной звуковой стимуляцией. Эта стимуляция обеспечивает усиление мозговой функции. Дети, стимулируемые таким образом, рождаются с более высоким весом, начинают говорить и ходить раньше, чем их сверстники.

Признаки в детском возрасте

В период детского развития идентифицировать ДСС трудно. Иногда дети более беспокойны, чем другие, страдают нарушением биоритма (сна и бодрствования). У младенцев может присутствовать нарушение сосания груди, беспричинный плач.

В период развития эти дети, как правило, становятся более подвижными, чаще страдают от травм. У них может наблюдаться «смещение» развития или пропуск одного из этапов вертикализации (чаще всего ползанья), неспособность сосредоточиться на игре. Может проявиться повышенное возбуждение, неуклюжесть.

Также стоят внимания первые эмоциональные вспышки, имеющие характер гнева, агрессии. Хотя эти проявления неспецифические, нередко наблюдающиеся и у других детей в определенный период развития, при мозговой дисфункции они кажутся необычайно выразительными.

Частое проявление – замедленное речевое развитие, общее замедленное или неравномерное развитие. Иногда по одним школьным предметам дети превосходят одноклассников (напр., в математике), а по другим показывают успешность ниже среднего уровня (напр., родной язык).

Общее нарушение когнитивных функций наблюдается при поражении базальной холинергической системы.

Дисфункция срединных структур головного мозга характеризуется широким диапазоном признаков. В особенности, у детей дошкольного и школьного возраста проявляются:

- двигательные расстройства;

- эмоциональные и поведенческие расстройства;

- нарушения концентрации внимания и памяти;

- нарушения речи, восприятия и мышления.

Расстройства в моторной области заключаются в сбое процесса возбуждения и спокойствия (гиперактивность, гипоактивность). Оно также проявляется повышенной утомляемостью, но неадекватной реакцией (беспокойный ребенок становится еще более гиперактивным, спокойный более склонен к гипоактивности). Но обе формы сопровождаются повышенной раздражительностью.

Один из признаков дисфункции среднестволовой системы – нарушение грубых и мелких двигательных навыков, проявляющееся в общей двигательной или графомоторной неэффективности.

К проявлениям неправильного функционирования верхнестволовой и нижнестволовой системы относятся эмоциональные нарушения. Эмоциональная лабильность проявляется изменениями настроения, склонности к аффективности и агрессивности.

Колебания настроения отражаются на нестабильности производительности. Например, с одной и той же задачей ребенок справляется с очень разными результатами.

Дети с дисфункцией мозга часто действуют импульсивно – они немедленно делают то, чего хотят в данный момент, не задумываясь о последствия своих действий. Они также имеют низкую толерантность к фрустрации – некоторые стимулы у них могут привести к аффективному взрыву. Хотя эти дети очень чувствительны, а иногда и гиперчувствительны, им сложно сопереживать чувствам других людей. Они часто причиняют боль другим, не осознавая этого.

Поскольку из-за ненадлежащего поведения такие дети часто игнорируются окружающими, они пытаются привлечь к себе внимание. Но делают это неадекватным способом – кричат, «взрываются», таким образом, замыкая круг вокруг себя.

Дети с дефектами внимания часто отвлекаются, не могут сфокусироваться. Их деятельность легко прерывается любым стимулом. Они часто забывают не только инструкции, но и свои вещи, теряют их. Нередко не помнят, куда и зачем шли, что хотели делать.

Нарушения речи, восприятия и мышления проявляются в медленном речевом развитии с дефектами в произношении (дислалия). С расстройством речевой моторики связаны трудности с произношением более длинных, сложных слов. Бедный словарный запас отражается нарушениями мышления, т.к. мышление тесно связано с речью.

Вышеперечисленные симптомы проявляются не у каждого ребенка с нарушением функциональных способностей мозга. Варьируется также степень их выраженности. Многие признаки ослабевают с созреванием ЦНС.

Проявления в подростковом и взрослом возрасте

Симптомы, как и в детстве, разнообразны. Они включают:

- невнимательность;

- беспокойство;

- легкость отвлечения;

- импульсивность;

- капризность;

- взрывной характер;

- неспособность выражать мнение;

- неповиновение;

- агрессию;

- трудности в обучении.

Поражение медиобазальных структур проявляется нарушением речи, аналитических способностей, концентрации.

При затронутых мезенцефальных структурах возникает паркинсонизм, мозжечковые расстройства, гиперкинез. Дисфункция срединно-стволовых структур может вызывать приступы эпилепсии наряду с нарушением развития речи.

Некоторые (более тяжелые) мозговые дисфункции – это причина отсрочки службы в армии или полного увольнения от прохождения службы. Проявления поражения мезодиэнцефальных структур касаются поведения, мышления, эмоциональной жизни. В период полового созревания некоторые симптомы могут даже усиливаться.

Дети с диагнозом мозговой дисфункции могут не справляться как с рабочими, так и с социальными потребностями в старшем возрасте. Мужчины бывают более склонны к конфликтам с законом из-за импульсивного поведения, женщины чаще испытывают изменения настроения, нарушения сна. Другие симптомы могут включать:

- неспособность к отдыху;

- низкую самооценку;

- неспособность установить и поддерживать долгосрочные отношения;

- повышенную аффективность, вспыльчивость и т.д.

С возрастом снижается только гиперактивность.

Лечение

Поскольку дисфункция срединных структур – это относительно легкое расстройство, не затрагивающее глубинные отделы мозга, лечение основывается на реабилитации, обучении и физических упражнениях. Такая терапия может нормализовать ослабленные мозговые функции.

В лечении используются:

- фармакотерапия;

- ЭЭГ- biofeedback;

- различные корректирующие процедуры (напр., логопедия, консультативная психология, специальное образование и т.д.).

Благодаря фармакотерапии мозгу возвращается его надлежащая активность. Пациентам назначаются ноотропы. Это препараты, питающие ткани и железы мозга, обеспечивающие улучшение кровотока через мозговые сосуды, следовательно, увеличение поступления кислорода и глюкозы в нервные клетки. Ноотропы не имеют побочных эффектов, не вызывают привыкания и, как правило, хорошо переносятся организмом.

Другое терапевтическое средство – Пирацетам. Это натуральный витамин для мозга. Препарат является производным гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), естественного нейротрансмиттера, который отвечает за передачу стимула от одной нервной клетки к другой. Рекомендуемая доза для младенцев – 800 мг/3 раза в день, для взрослых и в более тяжелых случаях назначается удвоенная доза.

Кроме Пирацетама, практически все зоны, входящие в строение мозга, питают такие средства, как:

Эти препараты также оказывают влияние на нервную систему и ее кровообращение. Гинко Билоба (экстракт травы) используется в качестве пищевой добавки, продается без рецепта.

Положительно воздействуют на нервную ткань витамины, особенно В-комплекс, в частности витамин В6 (пиридоксин). Полезны также орехи. Неудивительно, ведь цельное ядро грецкого ореха напоминает соединенное левое и правое полушарие мозга.

Другие укрепляющие вещества включают лецитин (экстракт сои) и женьшень.

Также рекомендуются минералы. При диффузных изменениях биоэлектической мозговой активности помогают ионы магния, кальция, калия, натрия и хлора. Достаточное количество этих веществ приводит в равновесие нервную ткань. Например, для успокоения гиперактивных детей рекомендуется магний.

В фармакотерапии также используются психостимуляторы. Это препараты, фундаментально влияющие на функционирование ЦНС, подавляя симптомы ослабленных функций, особенно, невнимательность и гиперактивность. Но несмотря на высокую эффективность, эти лекарства имеют много побочных эффектов. Они ингибируют гормон роста, что вызывает снижение роста тела и веса, не говоря уже о риске зависимости. Поэтому эти препараты используются только в очень сложных случаях. Один из представителей этой терапевтической группы – Риталин.

Тимолептики, повышающие уровень серотонина (нейротрансмиттер, отвечающий за умственное равновесие и хорошее самочувствие) в головном мозге, также относятся к ряду лекарств, помогающих лечить дисфункцию мозга. Эти препараты также называются антидепрессантами. Их свойства включают подавление гиперактивности. В эту группу входят Серопрам и Депрекс (Прозак).

Кроме фармакотерапии, применяется также ЭЭГ-биологическая обратная связь (БОС, biofeedback). Этот метод очень эффективен, особенно для усиления активации нервной системы, внимания, концентрации, самоконтроля, самодисциплины и прогрессивности интеллекта. Он также положительно влияет на нарушения сна, недержание мочи, пороки развития и специфические нарушения обучения.

БОС также помогает при пароксизмальной мозговой активности, ассоциирующейся с эпилепсией.

Также в терапии используется корректирующее лечение, характеризующееся отдельным методом для каждой конкретной дисфункции:

- речевые нарушения – логопедическая терапия;

- поведенческие расстройства – регулировка ежедневного режима, аутогенная тренировка, специальные корректирующие процедуры и др.

Магнитотерапия как оптимальный метод лечения

Низкочастотная импульсная магнитотерапия Biomag – это оптимальный метод, сочетающий несколько эффектов:

- эффект фармакотерапии – улучшение микроциркуляции насыщенной кислородом крови и питательных веществ в ЦНС;

- эффект физиотерапевтического лечения – коррекция мышечного тонуса, ускорение восстановления.

Задокументированы хорошие эффекты магнитотерапии даже при тяжелых состояниях, нарушении подвижности у детей. Рекомендуется применять ее на всю область позвоночника и головы (нижние отделы позвоночника → затылочный участок → область головы). В случае двигательных расстройств целесообразно добавить воздействие на пораженный участок. Магнитотерапия – это подходящее ежедневное и долгосрочное лечение в рамках комплексного ухода.

У взрослых, перенесших инсульт (после лечения острой стадии, направленной на поддержание жизненно важных функций, противоотечной, тромболитической терапии, нормализации артериального давления), магнитотерапия показана в начальных фазах реабилитации.

Путем применения низкочастотной импульсной магнитотерапии Biomag достигается прямая стимуляция нейронов, расширение сосудов прекапилляров и капилляров в поврежденных тканях ЦНС. Это приводит к значительному улучшению микроциркуляции, снабжению мозга кислородом и питательными веществами, противоотечному эффекту. В целом, улучшаются метаболические процессы, стимулируется нормальная функция нервных клеток, улучшается дальнейшая целенаправленная физическая реабилитация.

Как помочь ребенку

Важно поговорить с ребенком, объяснить ему, что проблемы связаны не с его характером, а с биологическим (в частности, психонейрофизиологическим) расстройством. Ребенка с дисфункцией мозговых структур нельзя перевоспитать. Лечение надо доверить специалистам.

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, не получал наказаний за свои неудачи. Благодаря родительскому терпению, поддержке и любви он будет лучше преодолевать препятствия, справляться с различными задачами. Постарайтесь воспитывать его в позитивном направлении, цените то, что он делает, даже если это мелочи. Не вините его за слабости.

При необходимости выговора, всегда подчеркивайте, что именно ребенок сделал неправильно. Не используйте слова «ты всегда», «ты постоянно» («Ты постоянно делаешь все не так!»). Ребенок может прекратить стараться.

Обеспечьте ему разнообразное питание, богатое фруктами и овощами. Напротив, избегайте продуктов, полных раздражающих химикатов, искусственных добавок, ароматизаторов, красителей, искусственных подсластителей, сахаров и жиров.

Дисфункция мозговых структур может существенно влиять на качество жизни человека. Однако раннее выявление и терапия таких расстройств во многих случаях помогают вернуть ЦНС нормальную активность.

Источник