Стеноз и рубцовая деформация желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки — язвенная болезнь МЦПК Русаков В.И.1997

Особенность распределения язв по локализации определяет наибольшую частоту рубцовых деформаций в пилорическом отделе желудка и в луковице дуоденум. Сужение развивается или вследствие заживления язвы с образованием стягивающего рубца, или в результате разрастания созревающей соединительной ткани при продолжающемся язвенном процессе. И в том, и в другом случае клиническая картина заболевания меняется.

Патологоанатомически и клинически различают две стадии стеноза: стадию компенсации и стадию декомпенсации. В первой стадии желудок в результате развивающейся гипертрофии мышечной оболочки преодолевает препятствие в области сужения, слизистая выделяет еще значительное количество желудочного сока.

Затем, по мере нарастания сужения, для эвакуации содержимого требуется все больше и больше времени при максимальной мышечной деятельности желудка, который в конечном итоге перестает справляться с увеличивающейся нагрузкой, и процесс переходит в стадию декомпенсации. Эта стадия характеризуется постепенным растяжением желудка и развитием атрофических изменений во всех слоях, что приводит к резкому угнетению желудочной секреции и развитию гнилостных процессов.

При заживлении язвы больной отмечает постепенное стихание болей, исчезновение приступов, уменьшение, а затем и полное прекращение изжоги, улучшение общего состояния и, конечно, связывает это с наступающим выздоровлением. Однако вскоре он замечает, что изжога и кислая отрыжка сменяются отрыжкой пищей, после еды появляются неприятная тяжесть в животе и тупые давящие боли, приобретающие характер постоянных. При сохранении язвы с развитием стеноза боли становятся слабее, но они не исчезают полностью и лишь усиливаются после еды.

Эти симптомы нарастают, дополняются вздутием верхней половины живота, громким урчанием и схваткообразными болями, после которых живот постепенно опадает и состояние больного улучшается — боли ослабевают и исчезает томящее чувство тяжести. В последующем, после еды, в момент вздутия живота и схваткообразных болей, появляется рвота, и больной выбрасывает из желудка непереваренную пищу, в которой иногда бывает примесь пищи, съеденной накануне, а то и несколько дней назад.

После рвоты больному становится легко, и, ощутив это, он прибегает с приближением очередного приступа к искусственному вызыванию рвоты. Рвота становится систематической, изнуряющей больного. Fleming(1966) описал наблюдение, когда в момент рвоты у больного при стенозе привратника наступил разрыв желудка.

Желудок, вначале гипертрофированный и справлявшийся с преодолением препятствия при эвакуации пищи, постепенно переходит в стадию декомпенсации, растягивается, превращается в тонкостенный мешок, спускающийся в малый таз. Скапливающаяся в нем пища загнивает, отрыжка становится тухлой, а с рвотой выбрасываются зловонные разлагающиеся массы. Больной теряет много жидкости и голодает, в результате чего развиваются нарастающее истощение, обезвоживание и большие изменения в электролитном составе и внутренних органах,вплоть до развития печеночно-почечной недостаточности (см. «Патогенез»),

Объективное исследование больного обнаруживает понижение питания (вплоть до истощения), обезвоживание, которое при значительной выраженности и в сочетании с потерей электролитов может сопровождаться судорогами или другими симптомами, свойственными этим состояниям. Общее состояние в зависимости от стадии колеблется от удовлетворительного до крайне тяжелого, коматозного.

В первой стадии заболевания при общем удовлетворительном состоянии заметно беспокойство больного. Язык обложен беловатым налетом, изо рта нередко — неприятный запах. Живот в момент исследования (особенно до еды) может иметь нормальную форму, но он, как правило, втянут. Из-за исхудания заметно выстоят верхние передние ости подвздошных костей и реберные дуги. Живот участвует в дыхании, активные движения и перкуссия могут не дать никаких сведений и лишь небольшая болезненность в пилородуоденальной области указывает на наличие язвенного процесса.

Поверхностная пальпация при исследовании в период покоя желудка тоже может оказаться бесцельной, лишь при выраженном стенозе и дряблой брюшной стенке удается определить огромный желудок, растянутую малую кривизну и спускающуюся далеко ниже пупка большую кривизну. При выполнении глубокой пальпации, проводимой методично и настойчиво, вдруг картина резко меняется. Под руками желудок становится напряженным, он приподнимает брюшную стенку, через которую ясно контурируются все его отделы. Можно рассмотреть большие перистальтичные волны, идущие слева направо и набегающие одна на другую.

В это время на лице больного заметны признаки беспокойства, которые становятся выразительными при появлении антиперистальтики, — волны идут в обратном направлении и сопровождаются неприятными ощущениями, а иногда и болями. На этот феномен появления перистальтики после пальпации желудка при стенозе привратника обратили внимание давно. Старые врачи говорили: «Надо подразнить желудок».

Симптоматика стеноза особенно ярко вырисовывается после еды. Тогда при перкуссии раздутый и содержащий воздух желудок дает высокий тимпанит, а постукивание кончиками пальцев по брюшной стенке над желудком, при одновременной фиксации большой кривизны левой рукой, дает характерный симптом «шума плеска» — издает шум, плещется жидкое содержимое желудка, как это бывает в любом сосуде, лишь частично наполненном жидкостью (например, в грелке с водой). Выраженные исхудание и обезвоживание делают брюшную стенку тонкой и дряблой, кожа собирается в складки, которые долго не расправляются (рис. 114).

Стеноз и рубцовая деформация желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки — язвенная болезнь МЦПК Русаков В.И.1997

Выраженность клинической картины зависит от стадии стеноза, особенностей процесса и индивидуальных свойств больного (как и при других болезнях).Жалобы больного на изменение характера болезни, ослабление или исчезновение болей, смена изжоги, отрыжки кислым на отрыжку съеденной пищей, а затем тухлым, присоединяющаяся рвота без тошноты, вздутие и урчание в животе, нарастающее исхудание больного при наличии приведенных изменений со стороны живота (выраженных в различной степени) позволяют безошибочно и своевременно распознать сужение выхода из желудка.

Окончательно решает вопрос рентгеновское исследование. Правда, надо помнить о спазме привратника и в сомнительных случаях повторять исследование после атропинизации. Рентгеновская картина стеноза очень выразительна (рис. 115). При выраженном стенозе первые глотки бариевой массы, пройдя пищевод, проваливаются (падают) в малый таз, где покоится большая кривизна желудка. Это обстоятельство иногда приводит в смятение начинающего рентгенолога или хирурга, редко заглядывающего в рентгеновский кабинет. Когда желудок наполняется контрастной массой, обнаруживаются большие его размеры, дряблые стенки, слабо или бурно перистальтирующие (в зависимости от стадии стеноза). Желудок принимает форму чаши с горизонтальным уровнем контрастного вещества. Натощак в желудке бывает много жидкости.

Стеноз и рубцовая деформация желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки — язвенная болезнь МЦПК Русаков В.И.1997

Рентгеновское исследование определяет выраженность стеноза, особенность перистальтики и время эвакуации содержимого. Эвакуация иногда задерживается на много часов. При резко выраженных сужениях контрастная масса остается в желудке 24—48 часов.

Больные со стенозом желудка подлежат тщательному кли-ническому и лабораторному исследованию. Необходимо в первый же день поступления больного определить суточное количество мочи, выполнить общий анализ крови, определить электролиты крови, хлориды, остаточный азот крови, функциональное состояние печени. Все это необходимо для выполнения коррекции водного и электролитного баланса и обеспечения полноценного питания.

Если больной поступил с явлениями обезвоживания, следует немедленно начать переливание солевых растворов (физиологический раствор поваренной соли с добавлением солей калия,жидкости Дарру или Рингера, 5%-ного раствора глюкозы с непременным введением инсулина (из расчета 4—5 ЕД инсулина на 10 граммов сухой глюкозы), белковые препараты и кровезаменители.

Иными словами, исходя из выраженности обезвоживания (суточное количество мочи, степень сгущения крови), величины дефицита электролитов, степени алкалоза или ацидоза, надо принять рециональные меры к нормализации водного обмена, белкового обмена, кислотно-щелочного равновесия и компенсации электролитов. С первых дней поступления больного в стационар при наличии декомпенсации моторной деятельности желудка необходимы ежедневные промывания желудка слабокислыми растворами (1—2%-ным раствором соляной или лимонной кислоты).

Перечисленные мероприятия являются подготовкой больного к операции, показания к которой относятся к абсолютным.

Не буду подробно описывать клиническую картину других рубцовых деформаций желудка, так как встречаются они редко, а диагностируются без особого труда рентгенологически. Можно лишь отметить, что деформацию желудка в виде «кисета» вызывают большие язвы малой кривизны желудка, они сопровождаются выраженной болевой реакцией.

«Песочные часы» дают симптоматику стеноза с более ранним появлением отрыжки и рвоты и менее выраженными явлениями со стороны живота. Schloffer (1913) писал: «Иногда удается при раздувании желудка видеть, как оба мешка выпячиваются, наподобие шара. При промывании желудка замечают иногда поразительное явление, что введенная жидкость не вытекает обратно или что, после того, как кардиальный мешок дочиста промыт, вдруг начинает опять выделять желудочное содержимое из привратникового мешка».

Деформации и стенозы при любой локализации необходимо дифференцировать со злокачественными опухолями. Большое значение при этом играет клиника заболевания. Из рентгеновских методов здесь следует упомянуть париетографию. В трудных случаях помогают решить вопрос гастроскопия и биопсия, но и эти методы не гарантируют от ошибок. Успокоением в таких случаях является необходимость оперативного вмешательства, независимо от причины, вызвавшей стеноз.

Источник

Недостаточность кардии желудка, что за диагноз?

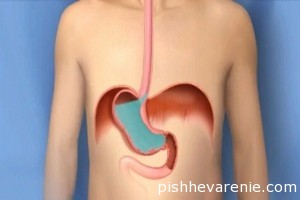

Между пищеводом и желудком у человека расположен кардиальный сфинктер. Его задача – препятствовать возвратному ходу пищи из желудка снова в пищевод. Если он функционирует недостаточно хорошо, развивается недостаточность кардии желудка. Тогда в пищевод может поступать не только частично переваренная пища, но вместе с ней желчь и желудочный сок. Все это провоцирует гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Проявляется это заболевание в недостаточном закрытии сфинктера. Вследствие этого содержимое желудка не может оставаться внутри полости данного органа. Отсутствие нужного тонуса в данной зоне и приводит к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Попадание желудочного сока в область пищевода провоцирует развитие повреждений слизистой пищевода, у отверстия, ведущего в желудок, могут появляться язвенные образования. Все это ведет к предраковым состояниям (метаплазия по кишечному типу либо пищевод Баррета).

Причины развития заболевания

Недостаточность кардиального сфинктера встречается достаточно часто

Болезнь может появиться вследствие действия самых разнообразных факторов:

- неправильное питание, переедание;

- ожирение;

- заболевания желудка, в частности, гастрит, язва, опухоли, гипертонус мышц желудка);

- еда перед сном;

- малая подвижность;

- хиатальные грыжи;

- спазм привратника;

- повышение внутрибрюшного давления, которое появляется при беременности, асците;

- повышение давления в желудке;

- операции, сопровождающиеся резекцией сфинктера.

Внутрибрюшное давление может развиться вследствие тяжелого физического труда, больших нагрузок. От непосильного труда появляются грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Это тоже может провоцировать патологию.

Признаки развития заболевания

Уровень развития патологии диагностируется эндоскопическим способом. Выделяют несколько степеней развития заболевания.

- Первая степень. Подвижная кардия смыкается не до конца. При этом открытое зияние не должно быть более 1/3 от общего диаметра во время глубокого дыхания. Среди внешних проявлений – частые отрыжки воздухом.

- Вторая степень. Кардиальный сфинктер смыкается лишь на половину. Зияние может быть даже немного превышающим. Отрыжки становятся мучительными и очень частыми. Иногда развивается пролапс слизистой желудка.

- Третья степень. Кардиальный сфинктер совсем не смыкается. В наличии признаки эзофагита.

К основным симптомам при слабо выраженной кардии относят следующие:

- изжога, появляющаяся в разные периоды относительно приема пищи;

- жгучие боли, которые распространяются за грудиной, там, где проходит пищевод;

- частые отрыжки воздухом, а также тем, что находится в желудке (если отрыжка кислая, значит, в ней исключительно содержимое желудка, если есть горький привкус, значит, добавилась желчь);

- тошнота, которая зачастую заканчивается рвотой;

- эзофагит, появляющийся из-за раздражения слизистой, дает боли в животе, в кишечнике наблюдается журчание;

- слабость, головокружение, утомляемость.

Лечение и профилактика

Санаторное лечение приносит хорошие результаты

Лечение может идти в нескольких направлениях. Прежде всего, надо лечить основное заболевание, которое привело к патологии. Целесообразно соблюдать диету, заняться снижением веса при ожирении. Если причиной был асцит, надо стараться снизить внутрибрюшное давление.

На первом этапе нуждается в правильно организованном питании. Принимать пищу надо регулярно, несколько раз в день. Одна порция по объему должна быть небольшой. Кушать надо по графику, время приема пищи изо дня в день должно совпадать. После еды запрещено лежать в течение двух часов. Ходить и сидеть разрешается.

Рацион строят предпочтительно из супчиков, полужидких кашек, гомогенизированных продуктов. Чтобы дополнительно не раздражать слизистую пищевода, исключают из пищи все продукты, которые могут термически или химически агрессивно воздействовать на пищевод. Грубую пищу также не принимают, чтобы механическим способом не повредить воспаленную слизистую.

Холодное и горячее запрещено полностью. Перед едой пьют простую воду. Потом надо стараться в питании сделать акцент на овощах, фруктах. Запрещен шоколад, нельзя пить алкоголь, есть жареное, жирное, маринованное, соленое, копченое. Приправы также исключают.

Ужинают не менее, чем за 3 часа до сна. Еще лучше, если за 4 часа. Коррекция состояния заключается в соблюдении некоторых правил поведения:

- обтягивающую, тугую одежду не носят;

- ремни и пояса туго не затягивают;

- наклоняться надо реже;

- физические нагрузки ограничивают;

- спать в приподнятом положении (чтобы голова и верхняя половина туловища были по уровню выше, чем нижняя часть);

- если работа физически тяжелая, химически опасная, подразумевает наклоны, ее нужно поменять.

Изжога как один из симптомов недостаточности кардии

Двигательная активность нижнего сфинктера пищевода регулируется с помощью медицинских препаратов. Высокую результативность в коррекции данного состояния показывают домперидон, метоклопрамид. Препараты с действующим веществом метоклопрамид:

Эти препараты принимают трижды в день. Доза – 10 мг. В тяжелых случаях принимают четыре раза в сутки. Если препарат вводят внутримышечно, дозу берут 2 мл. Внутривенно вводят также по 2 мл, делают это 2 раза в сутки.

Домперидон имеет свои особенности применения. Стандартная доза — 0, 01 г. периодичность – трижды в день. Принимают его до еды, если состояние тяжелое, дозу увеличивают в два раза.

Пропульсид (цизаприд) – препарат, используемый для регулировки желудочно-пищеводного рефлюкса. Доза препарата от 5 мг до 10 мг. Принимают его дважды либо трижды в сутки. Существует форма свечей, которая также актуальна для лечения болезни. В этом случае нужна доза 30 мг в сутки. Его можно сочетать с другими способами, методами лечения. Можно принимать только данное средство.

Лечение нужно начинать своевременно. Это заболевание очень коварно. В организме наступают тяжелые последствия, выражающиеся в пептических язвах, желудочно-пищеводных кровотечениях.

Видеоматериал для самых любопытных — ахалазия кардии:

Источник