- Приснодева мария что это значит

- Отвечает священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря:

- приснодева

- Смотреть что такое «приснодева» в других словарях:

- Непорочное зачатие — это что такое в христианстве? Почему Мария — Приснодева?

- Что такое зачатие?

- Непорочное зачатие

- Благовещение

- Приснодева

- Отношение Иосифа к произошедшему

- Есть ли церкви, посвященные зачатию Спасителя?

- Смирение Богородицы

- Заключение

- Приснодева Богородица

- Содержание

- Православное учение о Деве Марии

- Богоматеринство и Богочеловечество

- Уникальная связь

- Предвечный выбор

- «Да будет мне по слову твоему»

- Дева Мария – тоже дочь Евы

- Нравственное совершенство Девы Марии

- Mатерь всех нас

Приснодева мария что это значит

Сама я протестантка, но с уважением отношусь к Православной Церкви (довольно часто бываю на службе в Сретенском монастыре); а относительно толкования Нового Завета вообще считаю, что лучше толкования Иоанна Златоуста нет (у протестантов в том числе). Много хорошего могу сказать о Православии и истинно Православных христианах, но многие моменты в Православии остаются для меня не понятными. Например, у меня есть такой вопрос: На каком основании Православие и Католицизм развили почитание Девы Марии и других Святых? Где в Библии написано, что Дева Мария была Приснодевой?

Отвечает священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря:

Высокое почитание Пресвятой Богородицы имеет основание в том факте, что Она является реальной Матерью реально воплотившегося Бога. Поэтому явившийся к ней архангел Гавриил, чтобы известить Ее об этом великом событии, называет ее «благодатной». Слово это во всей Библии ни к одному лицу больше не применяется. Можно твердо и решительно сказать, что почитание Ее началось еще при жизни. Разве слова Ее ближайшей родственницы св. Елизаветы не выражают те же чувства, какими мы, православные, благоговейно обращаемся Матери нашего Спасителя: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» (Лк.1:43-44). Мать великого Пророка и Крестителя Иоанна не от себя, но, исполнившись Святого Духа, обращается к Ней теми же словами, которые присутствуют в наших молитвах: «благословенна Ты между женами» (1:42). В святом Евангелии возвещается о будущей славе Пресвятой Богородицы: «отныне будут ублажать Меня все роды» (1:48). Наши церковные службы, молебны, иконография – все это есть исполнение этого евангельского пророчества.

Через Нее Господь явил великие благодеяния: воплотился и искупил нас от вечной смерти. Наши благодарные души исполнены чувства любви и Богу, и к Его Матери, Которая Своими высочайшими добродетелями послужила делу нашего спасения. Как Матерь нашего Небесного Родителя, Она и наша Матерь. Мы все люди братья и сестры не только во Христе, но и в силу того, что имеем нашу общую Матерь. Разве можно о ком-либо сказать, что он слишком сильно любит свою мать, слишком ее почитает. Тем более, когда речь идет о Матери Небесного Царя.

О Приснодевстве Марии. Она – единственная в Новом Завете, Кого евангелист называет Девой, употребляя это слово как звание: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария» (Лк.1:26-27). Обратим внимание: из евангельского текста ясно, что Дева Мария, хотя уже обручена, но желает остаться в девстве. На слова архангела Гавриила: «зачнешь во чреве, и родишь Сына» (1:31), Она говорит: «как будет это, когда Я мужа не знаю?» (1:34). Она – жена Иосифа по закону. Если бы предполагала иметь в этом браке детей, то предвозвещенное архангелом рождение Сына не вызывало бы удивления. Ответ, данный Ей небесным посланником, избавил Ее от смущения, вызванного приветствием: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (1:35).

В Новом Завете признается брак честным и ложе непорочным (Евр.13:4), но девство ставится выше: «Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного» (Мф.19:11-12); «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак» (1 Кор.7:9); «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Откр.14:4). Немало учениц Христовых прошли путем девства. Неужели первая и самая совершенная Христианка, украшенная всеми возможными добродетелями, может быть ниже их. Все богопросвещенные святые отцы (среди них и св. Иоанн Златоуст) говорят о Приснодевстве Пресвятой Богородицы.

Источник

приснодева

Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений) . Сост. свящ. Григорий Дьяченко . 1900 .

Смотреть что такое «приснодева» в других словарях:

приснодева — матерь, пречистая дева, пречистая богородица, владычица, божья матерь, дева мария, богоматерь, богородица, пресвятая дева, царица небесная, пречистая Словарь русских синонимов. Приснодёва см. Богородица Словарь синонимов русского языка. Практич … Словарь синонимов

Приснодева — Приснод ева, ы (Богородица) … Русский орфографический словарь

Приснодева — (1 ж) (Богородица) … Орфографический словарь русского языка

приснодева — вечно девственная … Cловарь архаизмов русского языка

богородица — богоматерь, всецарица, божия матерь, пресвятая дева, госпоженка, богородительница, девоматерь, владычица, царица небесная, дева мария, богоотроковица, матерь, божья матерь, пречистая, пречистая богородица, пречистая дева, приснодева, мария,… … Словарь синонимов

Богоматерь — «Владимирская икона Божией Матери» наиболее почитаемое изображение Богоматери на Руси. Византия. XII в. Богородица (Богоматерь, греч. Θεοτόκος), Дева Мария (лат. Virgo Maria) в христианской и исламской традиции мать Иисуса Христа, одна из самых… … Википедия

Божия матерь — «Владимирская икона Божией Матери» наиболее почитаемое изображение Богоматери на Руси. Византия. XII в. Богородица (Богоматерь, греч. Θεοτόκος), Дева Мария (лат. Virgo Maria) в христианской и исламской традиции мать Иисуса Христа, одна из самых… … Википедия

Божья Матерь — «Владимирская икона Божией Матери» наиболее почитаемое изображение Богоматери на Руси. Византия. XII в. Богородица (Богоматерь, греч. Θεοτόκος), Дева Мария (лат. Virgo Maria) в христианской и исламской традиции мать Иисуса Христа, одна из самых… … Википедия

Дева Мария — «Владимирская икона Божией Матери» наиболее почитаемое изображение Богоматери на Руси. Византия. XII в. Богородица (Богоматерь, греч. Θεοτόκος), Дева Мария (лат. Virgo Maria) в христианской и исламской традиции мать Иисуса Христа, одна из самых… … Википедия

Мария (богородица) — «Владимирская икона Божией Матери» наиболее почитаемое изображение Богоматери на Руси. Византия. XII в. Богородица (Богоматерь, греч. Θεοτόκος), Дева Мария (лат. Virgo Maria) в христианской и исламской традиции мать Иисуса Христа, одна из самых… … Википедия

Источник

Непорочное зачатие — это что такое в христианстве? Почему Мария — Приснодева?

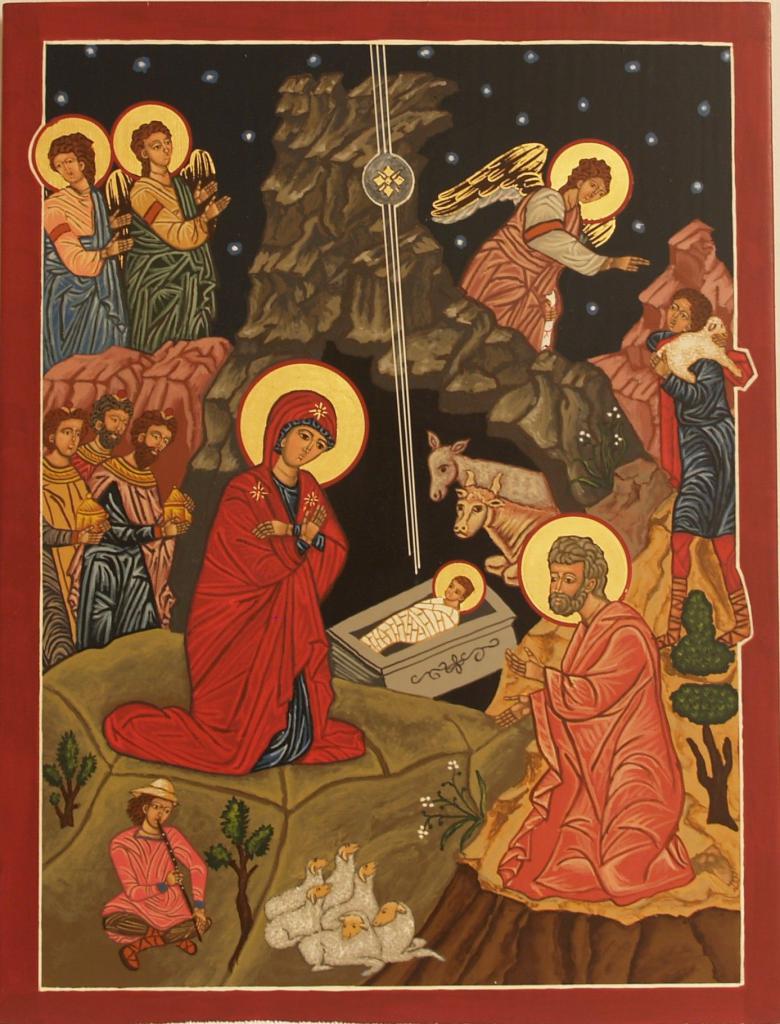

Православные знают, что Христос — Сын Божий. Он воплотился от Отца Небесного, а Матерью Его стала Дева Мария.

Но мало кто знает, как был рожден Спаситель. Имеется в виду не окружающая среда в момент Его рождения, а сам процесс. Как произошло непорочное зачатие Девы Марии? Давайте поговорим об этом в статье.

Что такое зачатие?

Прежде чем мы перейдем к теме непорочного зачатия, давайте вспомним, что такое зачатие обычное.

Соединение сперматозоида и ооцита. Не станем расписывать здесь дальнейшие подробности, ибо основная тема у нас иная. Для чего же поднимается вопрос «классического» зачатия? Чтобы напомнить читателям: для зарождения новой жизни необходимо «участие» двух сторон: отца и матери. У папы есть то, чего нет у мамы. И соответственно, наоборот.

Непорочное зачатие

Как произошло непорочное зачатие у Девы Святой? Вдумайтесь только: зачатие у Девы. То бишь, Богородица была девицей. Она не знала мужа.

Кто-то скажет, что все это выдумка и такого быть не может. Сложно принимать что-то на веру, особенно в наше время, когда доверия и веры практически не осталось. Тем не менее, для любого христианина зачатие у Богородицы — один из важнейших аспектов в вере.

На эту тему есть замечательное стихотворение монахини Марии (Мерновой). Приведем отрывок:

Образом чудным, для нас неестественным.

В чреве честнейшем, светлейшем и девственном.

Он зародился — Божественный Сын,

Мира Владыка. Всех нас Господин.

То есть зачатие произошло чудным образом. Достаточно того факта, что после него Мария осталась невинной. Как же так? Как все произошло?

Этого никто нам не скажет. Непорочное зачатие — это тайна. Быть может, на том свете все откроется и станет понятным. Существует версия, что Дух Святой сошел на Деву Марию, пока Она спала. Так ли это было — неизвестно.

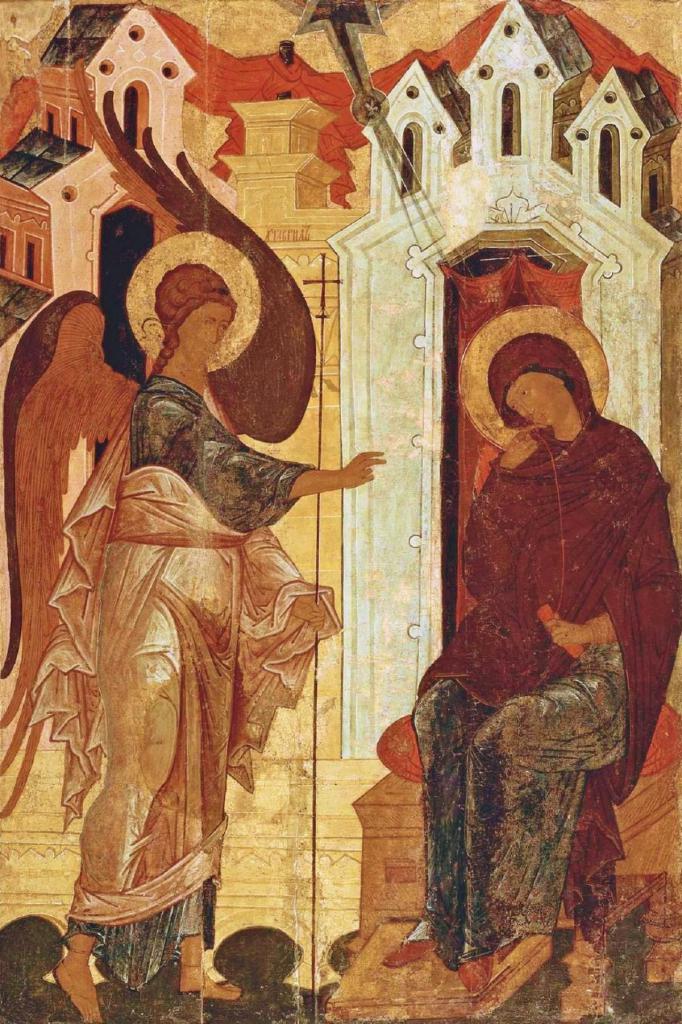

Благовещение

Непорочное зачатие — это то, то скрыто от ума человеческого. Мы не можем постичь данное чудо своим разумом.

Как связан праздник Благовещения с зачатием и рождением Спасителя? Самым прямым образом. Вспомним историю праздника.

Матерь Божья была с младых лет безгрешна. Но, в силу своего смирения, и не могла помыслить, что именно Ей выпадет честь родить Спасителя.

О том, что Иисус Христос воплотится от чистых девственных кровей, Мария знала. И она желала сподобиться стать служанкой у Той, Кто станет Его Матерью.

В то время Мария была обручена с Иосифом. Тот берег девство Ее. И вот, спустя 4 месяца после обручения, Матерь Божья читала Писание. Когда явился к Ней архангел Гавриил с новостью. Почему и называется праздник Благовещение — благая весть.

Гавриил сказал Марии, что Она выбрана стать Матерью Божьей. Спаситель воплотится в Ней. Дева удивилась: ведь Она была невинной. И спросила архангела, как же произойдет сие, если Она не ведала мужа.

На что Гавриил отвечал, что на Нее сойдет Дух Святой. И Дева Мария приняла покорно волю Божью.

Вот еще один момент. Бог не просто так взял и сошел на отроковицу (Богородице было 14 лет). Нет, Он смиренно попросил Ее согласия. И лишь когда Мария дала положительный ответ, в Ее чреве зародилась Жизнь.

Тайна непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии сокрыта от нас. До определенного момента.

Приснодева

Почему Мария является Приснодевой? Ведь рождение ребенка подразумевает лишение девственной плевы. Точнее, окончательное ее разрушение. Как вошел в мир Спаситель?

Тут еще один чудесный момент. Известно, что Иисус Христос вышел из бока своей Пречистой Матери. Как так? Бог способен проходить сквозь преграды, не будем забывать сей факт.

Вот почему Богородица и величается Приснодевой. Она сохранила свое девство, несмотря на рождение Сына.

Отношение Иосифа к произошедшему

Известно, что мужу Девы Марии было много лет. Он был очень стар, а Она — совсем юная. И старцу доверили Богородицу, дабы тот сохранил Ее в чистоте и невинности.

Каков же был ужас Иосифа, когда он понял, что Дева вынашивает ребенка? Страх перед тем, что его обвинят в этом. Страх из-за того, что он не сохранил Девицу в чистоте.

Но старец не стал оправдываться и не выдал Марию. Наоборот, он сказал Ей, что отпустит тайно, никому ничего не говоря. Тогда же и явился Иосифу ангел, поведав, что Мария не виновата перед мужем. Ее зачатие — воля Божья, и Младенец, которого родит Дева, Сын Бога.

Мудрый старец принял волю Божью смиренно, стал еще сильнее заботиться о Деве Марии. А что было дальше, мы знаем. Отправление на перепись населения и Рождество Спасителя.

Есть ли церкви, посвященные зачатию Спасителя?

Церковь непорочного зачатия Девы Марии есть в Москве. Это не церковь, это огромный католический собор в готическом стиле.

Вообще у католиков много соборов, построенных в честь непорочного зачатия по всему миру. Самый крупный из них, как говорилось выше, находится в Москве.

Смирение Богородицы

Непорочное зачатие — это то, что непостижимо человеческим разумом. И здесь нам открывается полное смирение Девы Марии. Она предает себя воле Божьей. Она — раба Божья. Не в том плане, в каком слово «рабство» известно сейчас: человек, не имеющий права выразить свое мнение. Вовсе нет, Богородица любит Бога. И отдает Себя воле Его не из-за страха и отсутствия возможности возразить. Она это делает как раз по любви.

Если уместно, приведем пример из жизни. Когда мы очень кого-то любим, то и в голову не придет ослушаться или возразить. Мы знаем, если нам сказано сделать так, значит, так и нужно. Тот, кого мы любим, нам не желает зла. Он лучше знает, как правильно сделать.

Так же и здесь. Богородица имела твердую уверенность в том, что Бог лучше знает, что для нее полезно. И она согласилась стать Избранной. Стать Матерью Спасителя.

Из лап жестоких ада

Эти строчки из стихотворения монахини Марии (Мерновой), посвященного празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Заключение

Теперь читатель знает, что непорочное зачатие — это тайна. Тайна, неведомая человеческому разуму. Понять ее невозможно, можно только принять на веру.

Поговорили мы и о том, как связан праздник Благовещения с зачатием, и почему Богородица называется Приснодевой.

Источник

Приснодева Богородица

Содержание

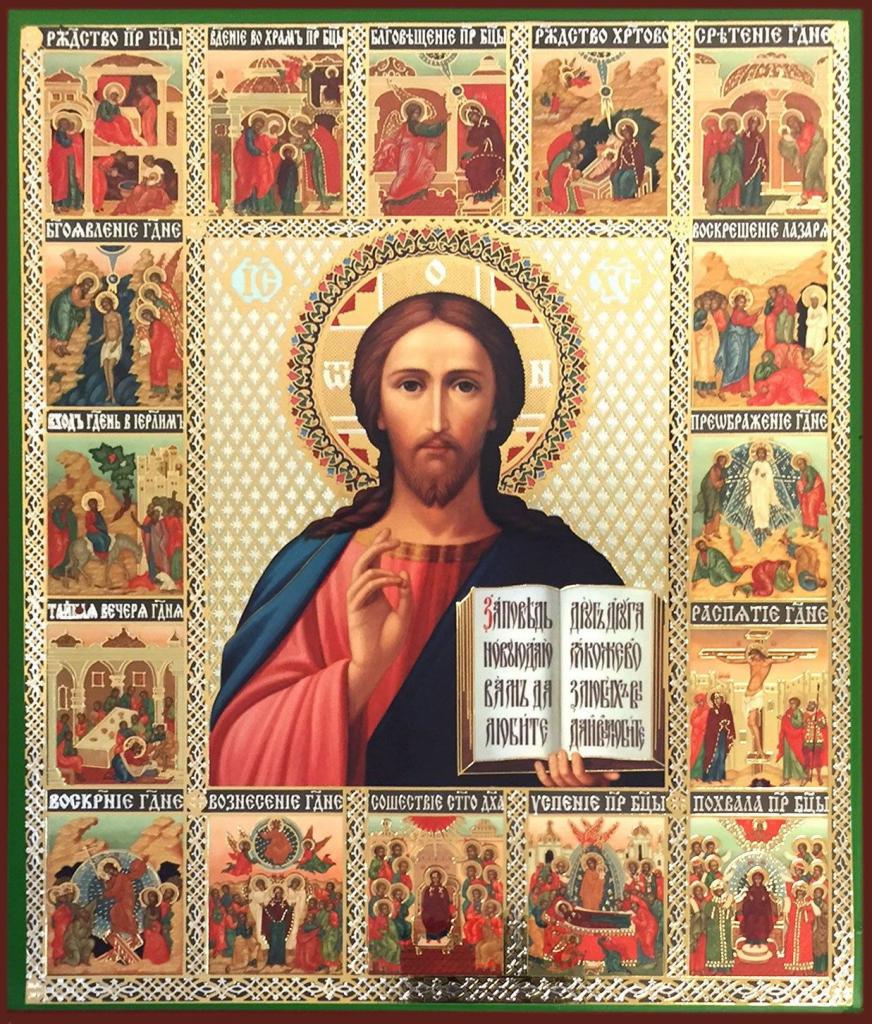

Православное учение о Деве Марии

Всё догматическое учение о Владычице нашей выражено в двух Ее именах: Богородица (Theotokos) и Приснодева (aiparthenos). Оба имени получили кафолическое признание, оба приняты Вселенской Церковью. О девственном Рождении Спасителя прямо говорит Новый Завет; этот догмат – неотъемлемая часть церковного Предания. «Воплотившийся от Духа Свята и Марии Девы» (или «рожденный от Марии Девы»), – говорится в Символе веры. И это не просто утверждение исторического факта. Это вероучителъное утверждение, исповедание веры. Имя «Приснодева» формально принято на Пятом Вселенском Соборе (553 г.). А «Богородица» – нечто большее, чем имя или хвалебное величание. Это догматическое определение в одном слове. Даже до Эфесского собора (431 г) имя Богородицы было критерием истинной веры, отличительным знаком Православия.

Уже св. Григорий Богослов предупреждает Клидония: «Кто не исповедует Марию Богородицей, тот чужд Богу» (Epist. 101). Это имя широко употребляют Отцы четвертого и, может быть, даже третьего века, например, Ориген – если верить Сократу Схоластику (Hist. Eccl. 7, 32 ) и отрывкам, сохранившимся в катенах (In Luc. Hom. 6 и 7). Несторий и его сторонники отвергали и порочили уже утвердившуюся традицию.

Слово «Богородица» (Theotokos) не встречается в Писании – так же, как не встречается там слово «Единосущный» (omousios). Однако ни в Никее, ни в Эфесе Церковь не вводила какого-то невиданного новшества. «Новые,” «небиблейские» слова были избраны именно ради выражения и сохранения древней веры Церкви. Верно, что Третий Вселенский Собор, занятый прежде всего христологией, не выработал специального мариологического учения. И поэтому тем более замечательно, что отличительной чертой, своеобразным паролем православной христологии стало именно мариологическое понятие. «Богородица» – ключевое слово христологии. «В этом имени, – говорит преп. Иоанн Дамаскин, – заключена вся тайна Воплощения» (De fide orth. 3, 12; РG 94, 1029). По удачной формулировке Петавия: «Сколь употребительно и первостепенно при изъяснении догмата о Троице слово «Единосущный,” столь при нашем изъяснении Воплощения – слово «Богородица» (De incarnatione V, 15). В чем причина такого пристального внимания вполне понятно. Христологическое учение, из которого изъята догма о Матери Христа, не поддается точному и правильному изложению. Все мариологические ошибки и споры нынешних времен коренятся в потере христологической ориентации, открывая острый «христологический конфликт.»

В «усеченной христологии» нет места Матери Божией. Протестантским богословам нечего сказать о Ней. Однако не замечать Матери – значит не понимать Сына. И обратно, приблизиться к пониманию личности Преблагословенной Девы, начать правильно говорить о Ней можно лишь в христологическом контексте. Мариология – не самостоятельное учение, а лишь глава в трактате о Воплощении. Но, конечно, не случайная глава, не приложение, без которого можно обойтись. Она входит в самую сущность учения. Тайна Воплощения немыслима без Матери Воплощенного. Однако эта христологическая перспектива порой затемняется неумеренным преклонением, духовно нетрезвыми восторгами. Благочестие всегда должно следовать за догматом. Есть мариологический раздел и в учении о Церкви. Но ведь сам догмат о Церкви является «распространенной христологией,” учением о «всём Христе – Главе и Теле.»

Богоматеринство и Богочеловечество

Имя «Богородица» подчеркивает, что Рожденный от Марии – не «простой человек,” не человеческая личность, а Единородный Сын Божий, Один из Святой Троицы. Это – краеугольный камень христианской веры. Вспомним халкидонскую формулу: «Затем, следуя святым Отцам, мы исповедуем Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа… прежде всех век рожденным от Отца по Божеству, а в последние дни Его же Самого нас ради и нашего спасения рожденного по человечеству от Марии Девы Богородицы.» Итак, ударение ставится на полном тождестве личности: «Того же,” «Его же Самого,” «Одного и Того же.» у свт. Льва Великого. Здесь мы видим и двоякое происхождение Слова (но не двух сыновей: это – несторианское искажение). Сын только Один: Рожденный от Девы Марии есть в самом полном и точном смысле слова Сын Божий. По словам преп. Иоанна Дамаскина, Святая Дева носила «не простого человека, но Бога истинного,” однако Бога «не обнаженного, но воплощенного.» Тот же, Кто рожден в вечности от Отца, «в последние дни сии» рождается «без изменения» от Девы (De fide orth. 3, 12; РG 94, 1028). Но здесь мы не найдем смешения двух природ. «Второе рождение» и есть Воплощение. Не новая личность появилась на свет от Девы Марии, но Предвечный Сын Божий стал человеком. В этом и заключается тайна Богоматеринства Девы Марии. Материнство, несомненно, личное отношение, отношение между двумя личностями. А Сын Марии – воистину Божественная Личность. Имя Богородицы неизбежно следует из имени Богочеловека. Одно невозможно без другого.

Учение об ипостасном единстве включает в себя и концепцию Богоматеринства. К величайшему сожалению, в наше время тайна Воплощения слишком часто толкуется отвлеченно, словно абстрактная метафизическая проблема или диалектическая головоломка. Богослов, говорящий о Воплощении, с необычной легкостью соскальзывает в лабиринты рассуждении о конечном и бесконечном, о вечном и временном, обозначая этими понятиями лишь логические или метафизические отношения – и, увлекшись диалектикой, забывает о главном. Он забывает, что прежде всего Воплощение – деяние Живого Бога, Его личностное вторжение в тварное бытие, «нисхождение» Божественной Личности, личного Бога. Во многих нынешних попытках изложить веру Предания современным языком чувствуется тонкий, но явственный душок докетизма. Современные богословы так энергично подчеркивают Божественность Воплощенного, что Его земная жизнь уходит куда-то в тень, превращаясь в «Инкогнито Сына Божия.» Очевидно, что для этих авторов не существует абсолютного тождества Сына Божия и исторического Христа. Всё Воплощение сводится к символам: Господь Воплотившийся рассматривается как инкарнация какого-либо Божественного принципа или идеи (будь то Гнев Божий или Любовь, Кара или Милость, Суд или Прощение), но не как Живая Личность. Личностный аспект ускользает или намеренно игнорируется, ведь идея – даже идея Любви и Милосердия – не может воспринять человека в сыновство Богу: это возможно только Воплощенному Господу. Что-то реальное и очень важное произошло с человеком и для человека, когда Слово Божие «стало плотию и обитало с нами,” или точнее даже «вселися в ны,” eskinosen en imin, – по живописному выражению апостола Иоанна ( Ин. 1:14 ).

Уникальная связь

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены» ( Гал. 4:4 ). Так подтверждает Писание ту истину, за которую боролись отцы Церкви в Халкидоне. Но каково точное значение и смысл этих слов: «родился от жены?» Материнство – даже чисто человеческое – не исчерпывается одним фактом физического рождения. Лишь пребывающий в абсолютной слепоте может не замечать его духовного значения. Само рождение устанавливает между матерью и ребенком особую духовную связь. Связь эта уникальна и неповторима: основа ее – привязанность и любовь. Можем ли мы, говоря, что Господь наш «рожден от Девы Марии,” забыть об этой любви? В данном вопросе, как и в христологии вообще, непозволителен никакой докетический уклон. Разумеется, Иисус был (и остается) Вечным Богом; однако Он воплотился, и Мария – Его мать в полном смысле слова. Иначе Воплощение было бы ложью. Но это означает, что одно человеческое существо связано с Господом особыми и очень тесными отношениями: говоря прямо, для этого человека Иисус – не только Господь и Спаситель, но и Сын.

С другой стороны, Мария была истинной Матерью своего Ребенка, и то, что Она – Мать человека, не менее важно чем то, что Она – Мать Бога. Ребенок Марии был Богом. Однако исключительность ситуации не умалила духовную сторону Ее материнства, так же как Божество Иисуса не мешало Ему быть истинным человеком и испытывать сыновние чувства в ответ на Ее материнскую любовь. И это не бессмысленные рассуждения. Недопустимо вторгаться в священную тайну уникальных, неизреченных отношений Матери и Ее Божественного Сына. Но еще менее допустимо обходить эту тайну совершенным молчанием. Так или иначе, жалким убожеством было бы видеть в Матери Господа лишь физический инструмент для облечения Его плотью. Такой взгляд не только узок и кощунствен – он с самых древних времен формально отвергнут Церковью. Богоматерь – не «канал», по которому появился на свет Господь, но истинная Мать, от Которой Он берет Свою человеческую природу. Преп. Иоанн Дамаскин так и формулирует учение Церкви: Иисус не прошел «как бы через канал,” но воспринял от Нее (eks avtis) единосущную с нами плоть (De fide orth. 3, 12; РG 94,1028).

Предвечный выбор

Мария «обрела благодать у Бога» ( Лк. 1:30 ). Она была избрана послужить тайне Воплощения. Этим предвечным выбором и предназначением Она была в какой-то мере отделена от человечества, выделена из творения. Можно сказать, что Она поставлена превыше всей твари. Она является представительницей рода человеческого, но в то же время превосходит его. В этом Божественном избрании заключено противоречие. Мария выделена из человечества. Еще до Воплощения, как будущая Мать Воплотившегося Господа, Она находится в особых и неповторимых отношениях с Богом, со Святой Троицей, ибо то, что происходит с Ней – не просто историческое событие, но исполнение предвечного решения Божия. В Божественной икономии Спасения у Нее Свое особое место. Через Воплощение человек вновь обретает единство с Богом, разорванное и уничтоженное грехопадением. Освященное человечество Иисуса стало мостом через пучину греха. А человечество дала Ему Дева Мария. Само Воплощение открыло для человечества новый путь, дало начало новому человеку.

В Воплощении рожден «Последний Адам» – Человек воистину, но больше, чем просто человек: «Второй человек – Господь с неба» ( 1Кор. 15:47 ). И Мария, как Мать этого «Второго Человека,” непосредственно участвует в таинстве искупительного ново-творения мира. Разумеется, Она входит в число искупленных, Она в первую очередь обретает Спасение. Ее Сын – Ее Искупитель и Спаситель, как и Искупитель всего мира. Однако лишь для Девы Марии Искупитель мира – Ее Сын, Ребенок, которого Она выносила и родила. Иисус рожден «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога» ( Ин. 1:13 ) – (этот стих относится и к Воплощению, и к перерождению человека в крещении) – и тем не менее Он в самом прямом смысле «плод чрева» Марии. Его сверхприродное рождение – образ и источник нового бытия, нового, духовного рождения всех верующих, которое есть не что иное, как усыновление Богу – причастие освященному человечеству, «Второму Человеку,” «Последнему Адаму.»

Мать «Второго Человека,” несомненно, входит в новую жизнь Своим, особым путем. И не будет слишком смелым сказать, что для Нее Искупление было некоторым образом предвосхищено в самом Воплощении. «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» ( Лк. 1:35 ). Это истинное «богоявление» в полноте Духа и благодати. «Осенение» – теофаническое выражение и теофанический символ. И Мария поистине благодатна, исполнена благодати. Благовещение для Нее – предвосхищение Пятидесятницы. Непостижимая логика Божественного избрания подталкивает нас к этому смелому сопоставлению. Не можем же мы рассматривать Воплощение лишь как некий метафизический трюк, не оказавший никакого влияния на судьбу людей, так или иначе в нем участвовавших. Бог никогда не использует человека, как мастер свое орудие. Каждый человек – живая личность. Святая Дева не превратилась в «инструмент,” когда была «осенена силой Всевышнего.» Разумеется, особое положение Святой Девы не Ее личное «достижение,” не награда за «заслуги» и не «аванс» в предвидении Ее будущих заслуг и добродетелей. Это свободный дар Божий, в прямом смысле. Этот выбор предвечен и абсолютен, хотя и не безусловен – он обусловлен тайной Воплощения. Мария занимает особое место в мироздании не просто как Дева, но как Девоматерь – parthenomitir, будущая Мать Господа. Ее роль в Воплощении двойственна. С одной стороны, Она обеспечивает непрерывность человеческого рода. Ее Сын по Своему «второму рождению» – Сын Давидов, Сын Авраама и всех «праотцев» (это подчеркнуто в обоих вариантах родословия).

По словам сщмч. Иринея Лионского , Иисус «возглавил Собой длинный список человечества,” (Adv. Haeres. 3, 18, 1) «собрал в Себе все народы, распространившиеся от Адама» (3, 22, 3) и «воспринял в Себя древнее создание» (4, 23,4). Но, с другой стороны, Он «показал новое рождение» (5, 1, 3). Он стал Новым Адамом. В непрерывности рода человеческого произошел резкий разрыв, истинный переворот самой сути бытия. И начинается этот переворот с самого Воплощения, с Рождества «Второго Человека.» Сщмч. Ириней говорит об обращении назад – от Марии к Еве (3, 22, 4). Как Матерь Нового Человека, Мария предвосхищает всеобщее обновление.

Конечно, Иисус Христос – единственный Господь и Спаситель. Но Мария – Его Мать. Она – «Звезда, являющая Солнце,” предвещающая восход «Солнца Спасения.» Она – «заря таинственного дня,” (из Акафиста Пресвятой Богородице). И даже Рождество Самой Богородицы в какой-то мере принадлежит к тайне спасения. «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш» (тропарь праздника Рождества Богородицы). Христианская мысль всегда движется в пространстве не обобщенных идей, но личностей. Для Нее тайна Воплощения является тайной Матери и Сына. Материнство Богородицы – страж евангельской конкретности, от лица которого бежит всякий докетизм. На традиционной восточной иконе Богородицы мы всегда видим Деву с Младенцем: это икона Воплощения. И, разумеется, никакая икона, никакой образ Воплощения невозможен без Богоматери.

«Да будет мне по слову твоему»

Итак, Благовещение есть «спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует» (тропарь праздника Благовещения). Архангел объявил и провозгласил Божественную волю. Но Дева не молчит в ответ. Она отвечает на призыв Бога, отвечает с верой и смирением. «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему.» Она приняла решение Бога и откликнулась на Его зов. Этот ответ человека Богу чрезвычайно важен. Послушание Марии уравновешивает непослушание Евы. В этом смысле Мария называется Второй Евой, как Сын Ее – Вторым Адамом. Эта параллель прослеживается с самых ранних времен. Впервые – у св. Иустина (Dial. cum. Tryph., 100).

У сщмч. Иринея мы находим уже разработанную концепцию, органически связанную с его основной идеей «возглавления.» «Как Ева по слову ангела пала и бежала от Бога, преступив Его заповедь, так Мария, из речи ангела приняв благое обетование, что родится от Нее Бог, была послушна этому слову. И, хотя одна ослушалась Бога, другая Ему повиновалась: так Дева Мария стала заступницей за деву Еву. И, как через деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву он спасается, потому что непослушание одной девы уравновешено послушанием другой» (Adv haeres. 5, 19, 1). Или в другом месте: «Итак, узел непослушания Евы развязан послушанием Марии; ибо что дева Ева связала неверием, то Дева Мария разрешила верою» (3, 22, 4). Это сопоставление традиционно и для Востока, и для Запада – особенно в огласительных беседах. «Вот великое таинство: как через женщину смерть стала нашим уделом, так и жизнь рождена для нас женщиной,” – говорит блаж. Августин (De agone Christ., 24 – в другом месте он просто цитирует сщмч. Иринея). «Смерть через Еву, жизнь через Марию,” – афористически провозглашает блаж. Иероним (Epist 22: mors per Evam, vita per Mariam; PL 22, 408).

Процитируем также восхитительный отрывок из проповеди митрополита Филарета Московского (1782–1867): «Во дни творения мира, когда Бог изрекал Свое живое и мощное: да будет, – слово Творца производило в мир твари; но в сей беспримерный в бытии мира день, когда Божественная Мариам изрекла Свое кроткое и послушное буди, – едва дерзаю выговорить, что тогда соделалось, – слово твари низводит в мир Творца. И здесь Бог изрекает Свое слово: «Зачнеши во чреве и родиши Сына… Сей будет велий… Воцарится в дому Иаковли во веки.» Но – что опять дивно и непостижимо – самое Слово Божие медлит действовать, удерживаясь словом Марии: Како будет сие? Потребно было Ее смиренное: буди, чтобы воздействовало Божие величественное: да будет. Что же за сокровенная сила заключается в сих простых словах: «Се раба Господня: буди Мне по глаголу Твоему,” и производит столь необычайное действие? – Сия чудная сила есть чистейшая и совершенная преданность Марии Богу, волею, мыслию, душою, всем существом, всякой способностью, всяким действием, всякой надеждой и ожиданием» (Слово в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 1822 г.).

Воплощение – свободное деяние Божие, однако оно открывает не только всемогущество Бога, но и, прежде всего, Его отеческую любовь. Бог еще раз взывает к человеческой свободе – как воззвал к ней в начале времен, сотворив разумные существа. Инициатива, разумеется, принадлежит Богу. Однако, поскольку средство спасения, избранное Богом, состоит в соединении Божественной Личности и человеческой природы, человек не может оставаться пассивным наблюдателем в этом таинстве. Устами Марии, представительницы человечества, весь род человеческий откликнулся на искупительное решение Божественной любви. Ибо в Себе, в Своей личности, Мария представляла всё человечество. Покорное и радостное принятие Искупления, так прекрасно выраженное в «Песни Богородицы,” было свободным. Разумеется, эта свобода не предполагает инициативы – однако это подлинная свобода, свобода любви и поклонения, смирения и доверия, свобода соработничества (ср. сщмч. Ириней Лионский, Adv. haeres. 3, 21, 7: «Мария, соработница домостроительства Спасения») – это и есть человеческая свобода. Благодать Божия не может быть, так сказать, механически наложена на человека. Она должна быть свободно принята в смирении и послушании.

Дева Мария – тоже дочь Евы

Мария избрана для того, чтобы стать Матерью Воплотившегося Господа. Мы должны предположить, что Она была готова к этому необыкновенному служению – подготовлена Самим Богом. Можем ли мы определить, в чем суть и характер этого приготовления? Здесь мы стоим перед антиномией, о которой уже упоминали. Пресвятая Дева – представительница всего человеческого рода, то есть человечества падшего, «Ветхого Адама.» Но Она же – «Вторая Ева;” с Нее начинается новое поколение. Предвечным советом Божиим Она выделена из человечества, но это «выделение» не разрывает Ее сущностной связи с человеческим родом. Можно ли уложить это таинственное противоречие в логическую схему? Римо-католический догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии представляет собой смелую и благородную попытку решения. Но такое решение имеет смысл лишь в контексте особого и в корне неверного понятия о первородном грехе у католиков. Строго говоря, этот «догмат» является лишь ненужным усложнением, а его неудачная терминология затемняет неоспоримую истину кафолической веры. «Привилегия» Богоматеринства зиждется не на «свободе от первородного греха.»

Поистине, Пресвятой Деве дана полнота благодати, и личная чистота Ее сохранена водительством Святого Духа. Но одно это не избавляет от греха. Грех уничтожен лишь на Древе Крестном, а до Креста он был обычным и всеобщим состоянием человечества, и ни о какой «свободе» от него не могло быть и речи. Грех не был уничтожен даже Воплощением, хотя оно и представляет собой начало нового Творения. Воплощение было лишь основой, «отправной точкой» искупительного деяния Господа. И сам «Второй Человек» входит в полноту славы Своей через врата смерти. Искупление – сложный акт, в котором необходимо различать отдельные элементы, хотя на предвечном совете Божием оно было задумано и решено во всей полноте. Спроецированное на временную ось, единое искупительное деяние распадается на отдельные стадии, которые отражаются друг в друге, а окончательное совершение предвосхищается и прообразуется в каждой из них. У Искупления есть история, и она движется вперед. Мария как Мать Воплотившегося обрела благодать Воплощения, но это не абсолютная полнота благодати, так как еще не исполнилось Искупление. Однако личная праведность возможна и в неискупленном мире, а тем более – в мире, где Искупление совершается. Истинная богословская проблема – проблема Богоизбранности. В Воплощении Мать и Дитя неразрывно связаны. Воплощение – поворотный пункт истории, а всякий поворотный пункт неизбежно противоречив: в нем сочетаются ветхое и новое. Дальнейшее – молчанье. Оставим рассуждения и будем в трепете созерцать явление Тайны.

Нравственное совершенство Девы Марии

Внутренний опыт Богоматери сокрыт от нас. По самой природе этого опыта он не доступен никому другому. Это – тайна личности Пресвятой Девы. И Церковь, говоря о Марии, избегает догматических определений. Она прибегает к языку молитвенной поэзии, языку антиномичных образов и метафор. Нет ни причины, ни нужды полагать, что Пресвятая Дева сразу реализовала всю полноту, всё богатство благодати, данной Ей от Господа. Нет ни нужды, ни причины считать, что «полнота» благодати в данном случае понимается арифметически и означает собрание всех возможных совершенств и всё многообразие духовных даров. Слово «полнота» относится к Марии: это была полнота для Нее; Она была полна благодати. И это была особая благодать, благодать Матери Божией, Девоматери, «Невесты Неневестной.» Разумеется, у Нее Свой духовный путь, личное возрастание в благодати. Всё значение тайны Спасения открывается для Нее постепенно. И Она участвует в Крестной Жертве: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» ( Лк. 2:35 ).

Яркий свет воссиял только в Воскресении. До этого и Христос не был еще прославлен. И после Вознесения мы видим Пресвятую Деву посреди Апостолов, в центре растущей Церкви. Несомненно одно: впечатление (если можно так выразиться) от ангельского посещения, Благовестия о чудесной тайне и исполнения ее Пресвятая Дева всю жизнь хранила в Своем сердце. Да и могло ли быть иначе? Повторим еще раз: суть Ее опыта от нас сокрыта. Но если мы вовсе откажемся от поиска благочестивых догадок, не будет ли это предательством самой тайны? «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» ( Лк. 2:19 ). Вся Ее внутренняя жизнь была сосредоточена вокруг этого события. Ибо тайна Воплощения – несомненно, и тайна Ее личности. Ее положение в этом мире уникально и исключительно, и Своими личными качествами Она должна соответствовать ему. В этом – самая суть Ее особого совершенства, называемого «Приснодевственнос-тью.» Мария – Дева. Девство здесь не просто физическое состояние. Это в первую очередь особое внутреннее мирочувствие, без которого телесная девственность не приносит никакой пользы. И имя Приснодевы, конечно же, относится не только и не столько к области физиологии. Оно относится не только к девственному рождению и не означает лишь то, что Она и в дальнейшем сохранилась безмужней (если мы верим в непорочное зачатие и Божественность Иисуса, то последнее не вызывает сомнения). Оно прежде всего отрицает любой «эротический» элемент душевной жизни, любые чувственные и себялюбивые желания и страсти, любое рассеяние ума и сердца. Телесная девственность есть лишь внешний знак духовной целостности и чистоты – ведь только чистые сердцем, сказано, «Бога узрят.»

Девственность есть свобода от страстей, истинная apathia, составляющая сущность духовной жизни. Свобода от страстей и «влечений» (epithimia) – свобода от власти «помыслов,” неудобопревратность ко злу, по выражению преп. Иоанна Дамаскина. Душа Марии подвластна одному Богу, стремится только к Нему. Все Ее помыслы и желания направлены (привлечены, притянуты, по слову преп. Иоанна) к предметам, достойным желания и привязанности. Она не знает страсти (thimos). Она хранит девственность ума, души и тела (Hom. 6 in Nativitatem B. V. Mariae, 9 et 5; PG 96 676 A et 668C). Это всецелое обращение к Господу, полное посвящение Себя, всей Своей жизни, Богу. Быть подлинно «Рабой Господней» и значит быть Приснодевой, не имеющей плотских стремлений. Духовная девственность есть безгрешность – но всё-таки не «совершенство» и не свобода от соблазна. Даже Господь наш был в каком-то смысле уязвим для искушений – не случайно сатана искушал Его в пустыне…

У Владычицы нашей, вероятно, тоже были Свои искушения, но Она побеждала их твердой верой и верностью Богу. И обыкновенная, земная материнская любовь в высшей своей точке превращается в духовное самоотождествление с ребенком – чувство, включающее в себя и самоотречение, и жертву. А Мария любила Своего Сына, конечно, не меньше, чем обычная мать – обычного ребенка. Ее Сын будет велик и назовется Сыном Всевышнего (ср. Лк. 1:32 ). Очевидно, это Тот, «Который должен прийти,” Мессия (см. Лк. 7:19 ). Мария исповедует Свою веру в «Песни Богородицы,” гимне мессианской хвалы и благодарения. Мария не могла не понимать смысла всего совершающегося с Ней – но, скорее всего, понимала это постепенно, со временем, слагая таинственные обетования в сердце Своем. Для Нее существовал только один путь. Она была поглощена одной мыслью – о послушании Богу, Который «призрел на смирение Рабы Своея» и «сотворил величие» Ей. Апостол Павел так и описывает состояние и красоту девственности: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом» ( 1Кор. 7:34 ). Вершина этого девственного служения – святость Приснодевы, Пречистой и Пренепорочной.

Mатерь всех нас

Кардинал Ньюмен в своем восхитительном «Письме Его преподобию Э. Б. Пьюзи, доктору богословия, по поводу его «Иреникона» (1865) удачно замечает: «Богословие занимается предметами сверхъестественными, вечно вопрошает о тайнах, которые ни постичь, ни приблизить к себе рассудок не в состоянии. Мысль обрывается, и пытаться продолжить или закончить ее означает нырять в бездну. Блаж. Августин предупреждает, что если мы попробуем найти и связать концы линий, ведущих в бесконечность, то лишь начнем противоречить сами себе» (Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching, 5 th ed., p. 430). Все согласны, что в конечном счете критерием истинности того или иного христианского предания служит догмат. Исторических аргументов – от древности или от умолчания – оказывается здесь мало. Их следует подвергать тщательной богословской проверке в свете всей христианской веры в целом. Вопрос ставится так: храним ли мы веру Писания и Церкви, понимаем ли и исповедуем Символ веры именно в том смысле, в каком он дан нам, правильно ли веруем в истину Воплощения?

Процитируем еще раз Ньюмена. «Я хочу сказать, – продолжает он, – что если уж мы свыклись с тем утверждением, что Мария родила, а затем кормила и носила на руках Предвечного, ставшего ребенком, то можно ли чем остановить всё более стремительную лавину мыслей и догадок, вызванных осознанием этого факта? Какой трепет и изумление охватывает нас при мысли, что творение так приблизилось к Сущности Божества!» (Ор. cit., р. 431).

К счастью, богослов в своих поисках руководствуется не только логикой и эрудицией. Его ведет вера: верую, чтобы понимать. Вера просвещает разум. Знания, память о прошлом, оживают в непрерывном церковном опыте. Кафолическое богословие следует за учительным авторитетом Церкви, за ее живой традицией. Православный богослов сам живет в Церкви, в Теле Христовом. Церковь – то мистическое тело, где, можно сказать, не прекращает действовать Тайна Воплощения, раскрывая всё новые и новые свои грани в таинствах и молитвенном опыте. В Небесной – истинной Соборной и Вселенской – Церкви тайна Нового Человечества предстает как реальное новое бытие. И здесь, в живом единстве мистического Тела Христова, личность Пресвятой Девы является во всём блеске и славе. Здесь Церковь созерцает Ее недосягаемое совершенство. Здесь становится ясно, сколь неразрывно соединена Она с Сыном, с «Седящим одесную Отца.» Для Нее уже наступило исполнение того, что только предстоит человечеству. «Преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,” – поет Церковь. «Богородицу… гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную» (тропарь и кондак праздника Успения Божией Матери, kimisis).

Повторим: это не столько «награда» за Ее чистоту и добродетель, сколько необходимое следствие Ее служения как Матери Божией, Богородицы. Церковь Торжествующая есть прежде всего Церковь молящаяся, ее бытие – живое участие в служении Христа, в Его заступничестве и искупительной любви. Соединение со Христом, составляющее цель бытия Церкви – да и каждого отдельного христианина – есть прежде всего причастие Его жертвенной любви к человечеству. И здесь огромная роль принадлежит Той, Которая уникальным образом связана с Искупителем – узами материнской любви. Матерь Божия становится Матерью всех живущих, всего христианского рода, каждого рожденного и возрожденного в Духе и истине. Вершина материнской любви – самоотождествление с ребенком – проявляется здесь во всей полноте. Церковь не много говорит в догматах о тайнах своего собственного бытия. А тайна Марии – тайна Церкви. Мать Церковь и Матерь Божия вместе дают рождение новой жизни. И обе они – предстоятелъницы.

Церковь призывает к себе верующих и помогает им врастать духовно в эти тайны веры, тайны их собственного существования и духовной судьбы. В Церкви они учатся созерцать живого Христа вместе с торжествующим собором. Церковью первенцев, написанных на Небесах (ср. Евр. 12:23 ), и поклоняться им. И в этом сияющем славою соборе они различают ослепительный лик Пресвятой Матери Господа и Искупителя, лик, полный благодати и любви, сострадания и милосердия – лик «Честнейшия херувим и Славнейшия без сравнения серафим, без истления Бога Слова Рождшия.» В свете этого созерцания и в духе веры должен богослов исполнять свой труд – разъяснять верующим и всем взыскующим истины величественную тайну Воплощения. Тайну эту, начиная от века Отцов, символизируют одним священным именем: Мария Богородица, Мать Воплотившегося Бога.

Источник: Миссионерский Листок # Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы Holy Protection Russian Orthodox Church 2049 Аrgylе Аv, Lоs Аngеlеs, Cаlifоrniа, 90068, USА Редактор: Епископ Александр (Милеант)

Источник