- Тазовое предлежание плода

- Особенности течения беременности

- Классификация

- Причины возникновения ТПП

- Ведение беременности

- Способы проведения родов

- Предлежание головное тазовое что это значит

- Головное предлежание плода

- Общие сведения

- Варианты головного предлежания плода

- Диагностика головного предлежания

- Тактика родов при головном предлежании

- Профилактика осложнений в родах

Тазовое предлежание плода

Диагноз «тазовое предлежание плода» (далее по тексту ТПП) относится к часто встречающимся. Как правило, он ставится на 20-22 недели беременности и в 90% случаев относится к ситуации, когда эмбрион расположен вниз головой и спиной повернут влево. Данное положение (головное предлежание) считается нормальным и безопасным. Однако в последующем плод может занять абсолютно другое положение, которое спряжено с осложнением проведения родов.

Особенности течения беременности

Для будущих матерей важно понимать, что данная патология не является чрезмерно опасной. Причем в ряде случаев диагностирование ТПП не несет в себе рисков для нормальных родов и здоровья малыша и роженицы. Однако статистика говорит о том, что аномалия все-таки сопряжена с повышенными рисками осложнений. Именно поэтому в ряде случаев показано хирургическое воздействие при ведении родов.

Возможные осложнения:

- СРД;

- гипоксия эмбриона;

- раннее отхождение вод;

- ущемление и разгибание головки плода.

Для нивелирования осложнений важно своевременно диагностировать аномалию.

Классификация

Ножное предлежание. Наблюдается в 11-13% всех ТПП.

Подразделяется на следующие варианты:

- полное (обе нижние конечности);

- неполное (одна нижняя конечность);

- коленное.

Ягодичное. Диагностируется наиболее часто.

Подразделяется на два варианта:

- неполное (ягодицы на входе родовые пути) – 3/4 случаев;

- смешанное (ко входу в малый таз расположены и ягодицы, и нижние конечности) – 1/4 случаев.

В зависимости от конкретного вида ТПП биологический механизм родов имеет индивидуальные особенности.

Так, самостоятельные роды, с минимальными рисками осложнений возможны при наличии неполного ягодичного ТПП, если эмбрион отличается малыми размерами, а таз матери нормальный.

И, наоборот, вероятность асфиксии и выпадения конечностей плода или пуповины высокая, когда диагностировано ножное или смешанное ягодичное ТПП. В этих случаях рекомендуется кесарево сечение.

Причины возникновения ТПП

К наиболее распространенным причинам возникновения ТПП относятся следующие:

- маловодие (ограничены возможности эмбриона занять нужное положение);

- многоводие (высокая подвижность плода не позволяет ему занять во время нормальное положение);

- пуповинное обвитие (активность плода приводит к последующему ограничению подвижности из-за пуповины, которая обматывает его тело);

- миома матки и другие патологии (оказывает влияние на положение эмбриона);

- многоплодие (беременность близнецами ограничивает подвижность малышей из-за дефицита свободного пространства).

Возможные осложнения:

- роды ранее обусловленного срока;

- травматизм матери;

- травматизм ребенка;

- гипоксия (ягодичное предлежание сопровождается пережатием пуповины).

Ведение беременности

Беременные женщины, которые относятся к группе риска, подлежат медицинскому сопровождению, включающему с себя следующие мероприятия:

- исключение недостаточности связи организма матери и ребенка через плаценту;

- профилактика осложнений для ребенка;

- нивелирование нарушений функциональности матки.

Для этого в перечень рекомендаций включено правильное питание и полноценный отдых (ночной и дневной). Это в первую очередь направлено на исключение гипертрофии эмбриона.

Кроме того, профилактическая работа направлена на формирование здоровой психологической картины у беременной женщины (стабилизация нервного состояния, приемы мышечной релаксации, корректирующая гимнастика). В отдельных случаях показаны спазмолитические лекарственные средства, которые употребляются специальными прерывистыми курсами.

Планирование тактики проведения родов начинается на 38-39 недели гестации, когда пациентка помещается в стационар. При удовлетворительном состоянии беременной женщины и эмбриона (ягодичное предлежание неполное, соответствующие размеры таза и плода, физиологическая готовность матери) может быть принято решение о принятии родов естественным способом. В этом случае проводятся профилактические мероприятия для исключения вскрытия плодной оболочки, мониторинг состояния плода и матки, предупреждение гипоксии плода и аномалий родовой деятельности. Кроме того, в перечень мероприятий входит эпидуральная анестезия в процессе родов и акушерская поддержка, ориентированная на быстрейший вывод головки ребенка.

Кесарево сечение показано в следующих случаях:

- отягощенный анамнез беременной женщины (мертворождение, продолжительное бесплодие, невынашивание, резус-конфликт и т.п.);

- беременность при ЭКО;

- первые роды в возрасте старше 30 лет;

- предлежание плацены;

- крупный плод;

- нестандартная ситуация при естественных родах (экстренная операция);

- наличие рубца на матке и т.п.

Способы проведения родов

На выбор способа родов (естественным путем или при помощи кесарева сечения) влияют следующие факторы:

- данные анамнеза;

- возраст будущей матери;

- вид ТПП;

- срок беременности;

- наличие патологий;

- размеры таза и плода, пол плода;

Так, для естественных родов могут быть приемлемыми такие условия, как срок беременности до 37 недель, масса плода не более 2 500 гр., пол плода – девочка, ягодичное или смешанное ТПП. Все другие варианты сводятся к проведению кесарева сечения.

Кроме того, решение на проведение экстренного кесарева сечения может быть принято во время проведения родов естественным путем.

Это может быть сопряжено со следующими причинами:

- СРД (слабая родовая деятельность);

- нарушение координации родовой деятельности;

- гипоксия эмбриона;

- отслоение плаценты;

- выпадение пуповины или конечностей.

Будущим матерям важно понимать, что ТПП никоим образом не влияет на ход самой беременности, а беспокоиться о родах при диагностировании предлежания следует не раньше 32-ой недели беременности, так как до этого срока плод с большой вероятностью сможет поменять свое внутриутробное положение. И только после указанного срока будущая мать может приступить к специальным гимнастическим упражнениям. Однако это нужно делать только после консультации с медицинским специалистом. А все упражнения проводить после разминки.

Источник

Предлежание головное тазовое что это значит

Предлежание плода (ргаesentatio) — отношение крупной части плода (головки или ягодиц) ко входу в малый таз. Если над входом в таз матери находится головка плода — предлежание головное, если тазовый конец — предлежание тазовое. Головное предлежание встречается в 96 % родов, тазовое — в 3,5 %.

При поперечных и косых положениях плода позиция определяется не по спинке, а по головке: головка слева — первая позиция, справа — вторая позиция.

Предлежащей частью (pars praevia) называется та часть плода, которая расположена у входа в малый таз и первой проходит через родовые пути.

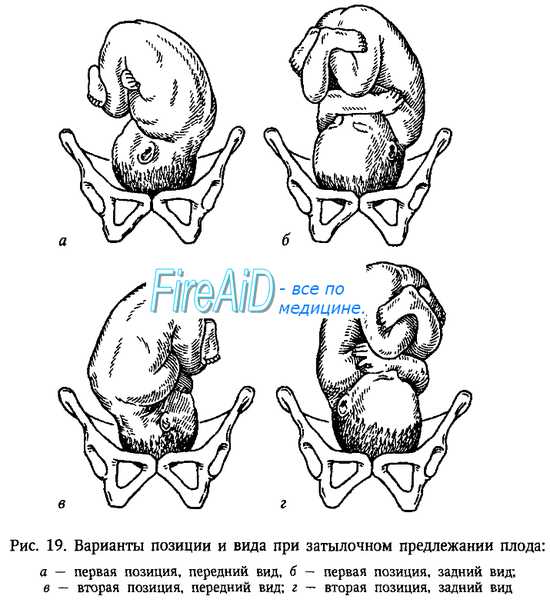

При головном предлежании ко входу в малый таз могут быть обращены затылок (затылочное предлежание), темя (переднелобное), лоб (лобное), личико (лицевое предлежание) плода. Типичным является затылочное предлежание (сгибательный тип). При переднеголовном, лобном и лицевом предлежаниях головка находится в различной степени разгибания. Разгибательный тип предлежания встречается в 1 % всех продольных положений плода.

При тазовом предлежании ко входу в таз матери могут быть обращены ягодицы плода (чистое ягодичное предлежание), ножки плода (ножное предлежание), ягодицы вместе с ножками (смешанное ягодично-ножное предлежание).

Источник

Головное предлежание плода

Головное предлежание плода – продольное положение плода с обращенной ко входу в малый таз головкой. В зависимости от предлежащей части головки плода различают затылочное, переднеголовное, лобное и лицевое расположение. Определение предлежания плода в акушерстве имеет значение для прогнозирования родов. Предлежание плода выясняется в ходе обследования с помощью специальных акушерских приемов и УЗИ. Головное предлежание является наиболее распространенным и желательным для самостоятельных родов. Однако в некоторых случаях (при лобном предлежании, заднем виде лицевого предлежания и др.) может быть показано хирургическое родоразрешение или наложение акушерских щипцов.

Общие сведения

Головное предлежание плода характеризуется обращенностью головки ребенка к внутреннему зеву шейки матки. При головном предлежании плода самая крупная часть тела ребенка – головка, первой продвигается по родовым путям, позволяя быстро и без особых затруднений вслед за ней родиться плечикам, туловищу и ножкам. До 28-30 недель беременности предлежащая часть плода может меняться, однако ближе к сроку родов (к 32-35 нед.) у большей части женщин плод принимает головное предлежание. В акушерстве различают головное, тазовое и поперечное предлежание плода. Среди них головное предлежание встречается чаще всего (в 90% случаев), и абсолютное большинство естественных родов протекает именно при таком расположении плода.

Варианты головного предлежания плода

При головном предлежании плода возможно несколько вариантов расположения головки: затылочное, переднеголовное, лобное и лицевое. Среди них наиболее оптимальным акушерство и гинекология считает сгибательное затылочное предлежание. Ведущей точкой продвижения по родовому каналу служит малый родничок.

При затылочном варианте головного предлежания плода во время прохождении по родовым путям шейка ребенка оказывается согнутой таким образом, что при рождении первым появляется обращенный вперед затылок. Таким образом протекает 90-95% всех родов. Однако при головном предлежании плода встречаются варианты разгибательного вставления головки, различающиеся между собой.

- I степень разгибания головки – переднеголовное (переднетеменное) предлежание. В случае переднеголовного предлежания плода проводной точкой в период изгнания становится большой родничок. Переднеголовное предлежание плода не исключает возможности самостоятельных родов, однако при этом вероятность родового травматизма ребенка и матери выше, чем при затылочном варианте. Роды характеризуются затяжным течением, поэтому при таком предлежании необходимо проведение профилактики гипоксии плода.

- II степень разгибания головки — лобное предлежание. Лобное головное предлежание также характеризуется вхождением в малый таз головки плода своим максимальным размером. Проводной точкой через родовой канал служит лоб, опущенный ниже других частей головки. При этом варианте естественные роды невозможны, в связи с чем показано оперативное родоразрешение.

- III степень разгибания головки — лицевое предлежание. Крайней степенью разгибания головки служит лицевой вариант головного предлежания плода. При таком варианте ведущей точкой является подбородок; головка выходит из родового канала назад затылком. В этом случае возможность самостоятельных родов не исключается при условии достаточного размера таза женщины или небольшого плода. Тем не менее, лицевое предлежание в большинстве случаев рассматривается как показание к кесареву сечению.

Разгибательные варианты головного предлежания плода составляют около 1 % от всех случаев продольных положений. Причинами различных нестандартных положений и предлежаний плода могут служить наличие у беременной узкого таза; аномалий строения матки, миомы матки, которые ограничивают доступное для ребенка пространство; предлежания плаценты, многоводия; дряблой брюшной стенки; наследственности и др. факторов.

Диагностика головного предлежания

Предлежание плода определяется акушером-гинекологом, начиная с 28 недели беременности с помощью приемов наружного акушерского исследования. Для этого врач располагает раскрытую ладонь правой руки над симфизом и охватывает предлежащую часть плода. При головном предлежании плода над входом в малый таз определяется головка, которая пальпируется как плотная округлая часть. Для головного предлежания плода характерно баллотирование (подвижность) головки в околоплодных водах.

Данные наружного обследования уточняются при влагалищном гинекологическом исследовании. Сердцебиение при головном предлежании плода выслушивается под пупком женщины. При помощи акушерского УЗИ уточняется положение, членорасположение, предлежание, позиция плода и ее вид.

Тактика родов при головном предлежании

Правильными и прогностически благоприятными в акушерстве считаются роды, протекающие при переднем виде затылочного головного предлежания плода (затылок обращен кпереди), что способствует созданию оптимальных взаимоотношений между размерами и формой головки, а также таза роженицы.

В этом случае при входе в малый таз головка плода сгибается, подбородок оказывается приближенным к грудной клетке. При продвижении через родовый канал малый родничок является ведущей проводной точкой. Сгибание головки несколько уменьшает предлежащую части плода, поэтому через малый таз головка проходит своим меньшим размером. Одновременно с продвижением вперед головка совершает внутренний поворот, в результате которого затылок оказывается обращенным к лонному сочленению (кпереди), а личико – к крестцу (кзади). При прорезывании головки совершается ее разгибание, затем происходит внутренний разворот плечиков и наружный разворот головки таким образом, что личико ребенка оказывается повернутым к бедру матери. Вслед за рождением плечевого пояса без труда появляются туловище и ножки ребенка.

В случае течения родов в заднем виде головного затылочного предлежания плода затылок разворачивается к крестцовой впадине, т. е. кзади. Поступательное продвижение головки при задне-затылочном головном предлежании плода затягивается, в связи с чем существует вероятность развития вторичной слабости родовой деятельности или асфиксии плода. Такие роды ведутся выжидательно; в случае слабой родовой деятельности производится стимуляция, при развитии асфиксии накладываются акушерские щипцы.

Механизм родов при переднем головном предлежании плода в основных моментах совпадает с предыдущим вариантом. Проводная точка при таком предлежании головки – большой родничок. Тактика родов носит выжидательный характер; оперативное родоразрешение предпринимается в случае угрозы здоровью матери или плода.

При лобном головном предлежании плода самостоятельные роды встречаются крайне редко, протекают длительно с затяжным периодом изгнания. При самостоятельных родах прогноз чаще неблагоприятный: нередки осложнения в виде глубоких разрывов промежности, разрывов матки, образования влагалищно-пузырных свищей, асфиксии и гибели плода. При подозрении или определении лобного головного предлежания еще до вставления головки может быть произведен поворот плода. В случае отсутствия возможности поворота показано кесарево сечение. При осложненном течении самостоятельных родов производится краниотомия.

Условиями благополучного самостоятельного родоразрешения при лицевом головном предлежании плода служат нормальные размеры таза роженицы, активная родовая деятельность, некрупный плод, передний вид лицевого предлежания (обращенность подбородка кпереди). Роды ведут выжидательно, проводят тщательный контроль динамики родовой деятельности и состояния роженицы, сердцебиения плода с помощью кардиотокографии, фонокардиографии плода. При заднем виде лицевого предлежания, когда подбородок обращен кзади, требуется кесарево сечение; при мертвом плоде выполняется плодоразрушающая операция.

Профилактика осложнений в родах

Ведение беременности у женщин групп риска сопряжено с аномальным течением родов. Такие женщины должны госпитализироваться в родильный дом заранее для определения оптимальной тактики родов. При своевременной диагностике неправильного положения или предлежания плода наиболее благоприятна для матери и ребенка операция кесарева сечения.

Источник