- Значение порфироносная вдова

- Значение порфироносная вдова

- «Порфироносная вдова», что значит это выражение?

- Порфироносная вдова что это значит? Заранее спасибо.

- «Порфироносная вдова», что значит это выражение?

- В первую очередь, рассмотрим что такое Порфира.

- Но кто же такая эта вдова со званием » порфироносная»?

- «Порфироносная вдова», что значит это выражение?

- В первую очередь, рассмотрим что такое Порфира.

- Но кто же такая эта вдова со званием » порфироносная»?

- Порфироносная вдова: что это понятие означает?

- Лингвистическое значение понятия

- Выражение и его употребление в русской художественной литературе

- Порфироносная вдова — что это с точки зрения лексики

- Произведение Пушкина и слава старой Москвы

- Сколько было в России порфироносных вдов?

Значение порфироносная вдова

Значение порфироносная вдова

В коментариях к совершенно постороннему посту, начали пеарить гипотезу о том, что Петербург основан вовсе не на пустом месте, а на месте шведского Ниеншацна.

Некто решил, , как все было, и обвинил Пушкина во вранье.

Набежавшая толпа (каменты про «азиатские орды» просто фееричны), начала пеарить оный пост в других жж. После того, как внимание автора обратили на явные противоречия в его версии, кисо обиделось и потерло каменты.

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный чёлн

По ней стремился одиноко.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу

По версии автора, под приютом убогого чухонца имелась в виду шведская крепость Ниеншанц, которая, естественно, к «убогим чухонцам» отношения не имеет.

Для «доказательства» данного утверждения приведена довольно неплохая подборка карт Ниеншанца и дельты Невы.

Вот к примеру план Ниеншанца за 1698 год:

.

А теперь внимательно посмотрим на карту. Да, Ниен она отражает неплохо. Но на ней не хватает одной «мелочи» — указания, где же собственно был основан Петербург. И тому есть веская причина — Заячий остров (он же Веселый остров, он же Чертов остров, он же Люст-хольм), на котором стоит Петропавловская крепость, закладка которой, считается основанием города, на данной карте просто отсутствует.

Возьмем для сравнения «Новый и достоверный план города Санкт-Петербурга, основанного русским императором Петром Алексеевичем, а также реки Невы и канала, прорытого по приказу русского императора, а также ближайших местностей, изданный амстердамским географом Рейнером Оттенсом», который отражает состояние города примерно в 1715-1718 годах

Что же мы видим — за 15 лет развития города, гордские окраины до местонахождения Ниеншанца так и не добрались. И только на карте 1737 года мы видим застройку бывшего Ниеншанца.

Т.е. бурно развивающемуся городу, потребовалось более 20 лет, чтобы его окраины добрались до места, которое предлагается в качестве места его основания.

Можно было бы конечно предположить, что авторы данные карты неизвестны, но вот беда — я их позаимствовал из его же другого поста, на который он любезно сослался в ныне удаленных коментариях.

Основание для обвинения Пушкина во вранье обосновывается так:

Про «Медный всадник» спор бессмысленный.Ваши аргументы — это просто Ваши домыслы. Никаких названий островов в строках Пушкина нет.

Действительно, в Медном всаднике нет топографической привязки. Следует ли из этого, что его можно привязывать к произвольному острову в дельте Невы? Очевидно нет.

В «Истории Петра I» Пушкин пишет:

Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург (одной рукою заложив крепость, а другой ее защищая. Голиков). Он разделил и тут работу. Первый болверк взял сам на себя, другой поручил Меншикову, третий — графу Головину, четвертый — Зотову (? Канцлеру, пишет Голиков), пятый — князю Трубецкому, шестой — кравчему Нарышкину. Болверки были прозваны их именами. В крепости построена деревянная церковь во имя Петра и Павла, а близ оной, на месте, где стояла рыбачья хижина, деревянный же дворец на девяти саженях в длину и трех в ширину, о двух покоях с сенями и кухнею, с холстинными выбеленными обоями, с простой мебелью и кроватью.

Отсюда очевидным образом следует, что рыбачьи хижины (приют чухонца), на месте закладки крепости, находились неподалеку от церкви Петра и Павла. Что однозначно указывает, на Заячий остров. Нет никаких оснований утверждать, что в «Медном всаднике» Пушкин имел ввиду какие-либо другое место. Что собственно и требовалось доказать.

Upd: Как подсказали в коментариях, территория Ниена вошла в состав Петербурга в 1828 году, т.е. всего за 5 лет до написания «Медного Всадника»

«Порфироносная вдова», что значит это выражение?

В некоторых толковых словарях, посвященных изучению русского языка, мы можем увидеть выражение «порфироносный, порфироносная». Например, в словаре под редакцией известного филолога Д.Н. Ушакова сообщается о том, что слово «порфироносный» имеет статус устаревшего.

Это понятие обозначает человека, облаченного в порфиру, то есть обладающей царским статусом и величием.

С этим соглашается и другой известный филолог — Т.Ф. Ефремовов. Этот словарь определяет такое прилагательное «порфироносный» как синоним прилагательному «царственный».

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:

Порфироносная вдова (с точки зрения лексики) обозначает женщину, которая была когда-то женой правителя и делила с ним высокий титул.

Но в результате смерти правителя (императора, царя короля и прочее) эта особа становилась именно такой — порфироносной вдовой.

Слово это стало фразеологизмом, определяющим человека, который в прошлом находился на более высокой ступени всеобщего уважения и почтения, а теперь, фактически сохранив официальный статус, забывается и остаётся «на второплановых ролях».

Порфироносная вдова что это значит? Заранее спасибо.

м. Тут, в широкой лощине, окруженной скалами, где густо переплетались корни осин и берез, лисы устроили новое жилище. Вход в него охраняли два больших гранитных камня. Прежняя нора находилась на склоне холма, в сосновой роще, а эта — в лощине, заросшей осиной. Сосна вечно шумит и вздыхает, осина все время дрожит и трепещет. А мимо со звонкой песней катит свои волны река. У входа в нору начинались густые заросли, которые спускались к заросшей осокой тихой речной заводи. Этот зеленый скат служил местом игр для трех малышей, и здесь все лето можно было десятки раз наблюдать прежнюю сцену возвращения домой охотника-отца с добычей. Вся трава была примята от вечной возни лисят и вытоптана их лапками. (Э. Сетон-Томпсон) Задание 2. Определите стиль текста и тип речи. Задание 3. В каком случае причастный оборот выделяется на письме запятыми? Подтвердите примерами из текста. Задание 4. Выпишите из текста действительное и страдательное причастия. Выполните морфологический и морфемный разборы одного из них. Задание 5. Определите лексическое значение выделенных слов. Задание 6. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. Задание 7. Выпишите из текста служебные части речи (предлоги, союзы, частицы). Укажите их разряд.

«Порфироносная вдова», что значит это выражение?

В первую очередь, рассмотрим что такое Порфира.

Все знают выражение — мантия короля и все знают, что она ярко выраженного красного цвета — вот это и есть Порфира. Так что, всех коронованных особ можно назвать порфироносными, как и их супругов.

Этим словом в Древней Греции обозначали цвет, вот оттуда оно и выносит свои корни , а перевод его — пурпурный.

Но кто же такая эта вдова со званием » порфироносная»?

Не трудно догадаться, что это овдовевшая супруга короля, которая вместе со смертью мужа, теряет и некую власть.

Да, у нее остается почет и уважение, но правление ее относительно. Малым, чем она может довольствоваться, это ролью регента при наследнике.

Но многие царственные женщины не смирялись с таким положением вещей.

- В пример можно привести Екатерину, которую прозвали Великая. Вот она-то точно не собиралась никому отдавать трон, и наследнику пришлось его ждать еще целых тридцать три года.

Еще примеры венценосных вдов:

- Вдова ПетраI- Екатерина.

- Вдова Николая I — Александра Федоровна.

- Вдова Александра III — Мария Федоровна.

Источник

«Порфироносная вдова», что значит это выражение?

Встречается в литературе такое выражение: «порфироносная вдова», какого человека или какую женщину так называют и почему? Какова история возникновения этого высказывания, с какими историческими событиями связана? Кто и кого так называл?

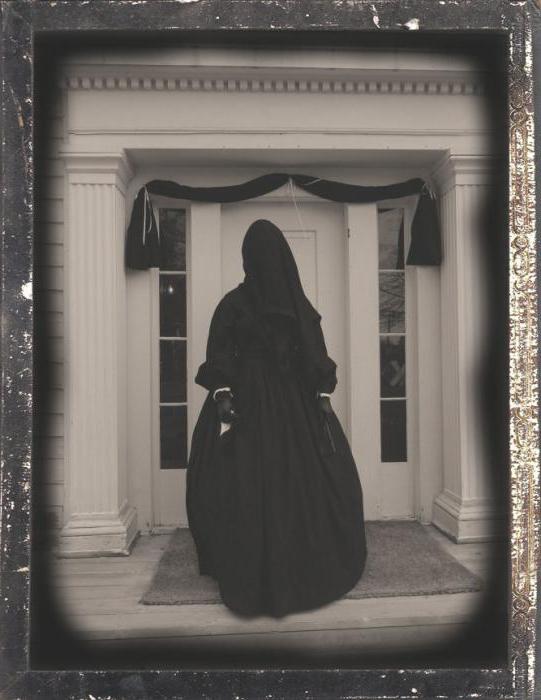

Вспомним произведение Александра Пушкина «Медный всадник» где есть такие строки.

И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная вдова.

Порфироносная вдова означает супруга умершего царя, облаченная в порфиру.

Порфира похожа на длинный плащ без рукавов.

А вот еще интересные вопросы:

В первую очередь, рассмотрим что такое Порфира.

Все знают выражение — мантия короля и все знают, что она ярко выраженного красного цвета — вот это и есть Порфира. Так что, всех коронованных особ можно назвать порфироносными, как и их супругов.

Этим словом в Древней Греции обозначали цвет, вот оттуда оно и выносит свои корни , а перевод его — пурпурный.

Но кто же такая эта вдова со званием » порфироносная»?

Не трудно догадаться, что это овдовевшая супруга короля, которая вместе со смертью мужа, теряет и некую власть.

Да, у нее остается почет и уважение, но правление ее относительно. Малым, чем она может довольствоваться, это ролью регента при наследнике.

Но многие царственные женщины не смирялись с таким положением вещей.

- В пример можно привести Екатерину, которую прозвали Великая. Вот она-то точно не собиралась никому отдавать трон, и наследнику пришлось его ждать еще целых тридцать три года.

Еще примеры венценосных вдов:

- Вдова ПетраI- Екатерина.

- Вдова Николая I — Александра Федоровна.

- Вдова Александра III — Мария Федоровна.

Источник

Порфироносная вдова: что это понятие означает?

Многие ли из наших современников задумываются над вопросом о том, порфироносная вдова — что это?

Думаем, что немногие. А между тем когда-то наши предки-соотечественники хорошо понимали значение этого выражения.

Попробуем и мы разобраться, что значит порфироносная вдова.

Лингвистическое значение понятия

В двух толковых словарях, посвященных изучению русского языка, можно встретить выражение «порфироносный, порфироносная».

В частности, словарь под редакцией замечательного филолога Д.Н. Ушакова говорит нам о том, что слово «порфироносный» является устаревшим. Оно обозначает личность, облаченную в порфиру, то есть наделенную царским статусом и величием.

С этой же позицией соглашается новый словарь, изданный Т.Ф. Ефремовым. Данный словарь определяет прилагательное «порфироносный» как синоним прилагательному «царственный».

Выражение и его употребление в русской художественной литературе

Если задаться вопросом, что означает порфироносная вдова и как часто это выражение звучит в литературе, можно узнать следующее: в научной среде авторами отмечается, что прилагательное «порфироносный» не так часто употребляется в русской классической литературе.

Фактически, присутствует три основных способа употребления этого прилагательного: порфироносный царь, порфироносный родитель и порфироносная вдова.

Более подробно рассмотрим третий вариант.

Порфироносная вдова — что это с точки зрения лексики

С точки зрения лексического смысла, данное выражение означает лицо женского пола, которое являлось когда-то супругой императора и носила вместе с ним высокий титул (то есть была облачена в порфир). Однако в результате смерти императора (царя, короля и прочее) данная особа стала вдовой.

Таким образом, положение ее двойственно: с одной стороны, данная дама имеет высокий статус в обществе, но с другой стороны, вместе со смертью супруга она утратила часть своего могущества.

Фактически, это выражение застыло в языке и стало фразеологизмом, означающим человека, который в прошлом находился на более высокой ступени социального уважения, а сейчас, внешне сохранив прежний статус, он находится в тени.

Произведение Пушкина и слава старой Москвы

Много веков пережило выражение «порфироносная вдова», значение этого словосочетания напрямую связано с именем Москвы.

Дело в том, что великий Пушкин в одном из своих произведений написал, рассматривая новую столицу России – Петербург, созданную Петром Великом, и старую Москву: «И перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова».

Это красивое выражение надолго запомнилось и современникам поэта, и его потомкам. Строгая и величественная Москва действительно была похожа на вдову великого царя, которая пребывает в почете, но в некотором забвении. При этом данное выражение ничуть не обидело москвичей, которые рассмотрели в данных строках уважение к их древнему и великому городу.

Жители же столичного Петербурга нашли, что поэт очень удачно сравнил между собой две столицы тогдашней России.

Стихотворение пережило Пушкина и сейчас известно любому школьнику. Поэтому если спросить у детей: «Порфироносная вдова — что это?», они ответят вам, что это город Москва.

Не все, правда, вспомнят, что это строки из поэмы «Медный всадник», но все-таки авторство Пушкина не забудут.

Сколько было в России порфироносных вдов?

К слову сказать, в эпоху монархизма выражение «порфироносная вдова» — значение имело достаточно весомое. Хотя вдовство на Руси считалось тяжелым бременем.

Первой женщиной, которая стала порфироносной вдовой в России, принято считать императрицу Екатерину – жену Петра Великого. Именно Екатерина после смерти своего супруга и стала императрицей. Правда, царствование ее продолжалось недолго.

Ее тезка – знаменитая русская императрица Екатерина Великая порфироносной вдовой быть не пожелала. После гибели своего супруга Екатерина отказалась от звания регента при малолетнем сыне и стала править сама (сын ее ждал свой законный престол около 33 лет).

В 19 веке быть порфироносной вдовой было почетно, но это мало влияло на дела государства. Так, мать императора Александра хоть и пыталась время от времени вмешиваться в дела правления страной, преуспела на этом поприще не сильно.

Александра Федоровна, супруга императора Николая Павловича, очень ненадолго пережила своего мужа.

А вот супруга императора Александра Александровича – Мария Федоровна — прожила в роли порфироносной вдовы долгие годы, вплоть до страшного для России 1917 года. Эта женщина и стала последней вдовствующей императрицей в нашей стране.

Участь ее была печальна: Мария Федоровна пережила не только своей сына Георгия, умершего от туберкулеза еще в царской России, но и всю семью любимого Ники (императора Николая) и сына Михаила, ставшего на двое суток русским царем, отказавшегося от престола и впоследствии расстрелянного большевиками.

Таким образом, теперь вопроса о том, порфироносная вдова — что это, у нас возникать не должно. Это красивое понятие уходит в прошлое по многим причинам: изменилась система управления государством, да им сама система наследования. Замужество и вдовство уже не является ведущим социальным показателем для женщины в нашем обществе. Теперь существуют совсем другие ориентиры.

Источник