Пониженный гемоглобин что это значит у подростка

Диагноз «анемия» не всегда понятен родителям, которые не обладают медицинскими знаниями. Некоторые родители относятся к этому диагнозу довольно безответственно, считая, что раз у ребенка ничего не болит, то и болезнь пройдет само собой. На самом деле анемия очень серьезная болезнь и требует своевременного лечения.

Анемия — это латинское слово, в переводе на русский язык оно означает малокровие. Это не значит, что у ребенка в организме мало крови, объем крови у него достаточно, но вот гемоглобина и эритроцитов не хватает. Гемолобин представляет собой вещество, которое окрашивает кровь в красный цвет. Он состоит из двух частей — молекулы гема, который содержит атом железа и 4-х молекул белка — глобина. Такое строение позволяет атому железа попеременно соединиться с кислородом в легких и отдавать его в тканях.

ВОЗ определены предельные нормы содержания гемоглобина — это 120 — 140 граммов на литр крови, а содержание эритроцитов должно быть в норме — 3,5-4,0 млн. в одном микролитре крови. Врачи различают две стадии развития анемии:

I стадия — гемоглобин у ребенка падает до 100-80 граммов на литр крови, при этом требуется правильное лечение под наблюдением врача. Врач назначает правильный режим питания и препараты железа, дает направление на контрольные анализы. Ребенок должен лечиться около трех месяцев под наблюдением врача. В этой стадии у ребенка внешне анемия может и не проявиться, кроме выраженной бледности кожи лица и слизистой поверхности губ.

II стадия — гемоглобин у ребенка ниже 80 граммов на литр. Допускать такую степень малокровия нельзя, так как это грозит серьезным отставанием в умственном и физическом развитии. У больного ребенка быстро развивается утомляемость, появляются головокружения и расстройства органов. Сердце ребенка вынуждено работать быстрее, чтобы прогнать больший объем крови через ткани, чтобы обеспечить их кислородом. Нехватка кислорода в организме приводит к общему ослаблению организма ребенка, что становится причиной его заражения разными инфекциями. При этой стадии анемии лечение проводится в условиях стационара под строгим наблюдением специалистов.

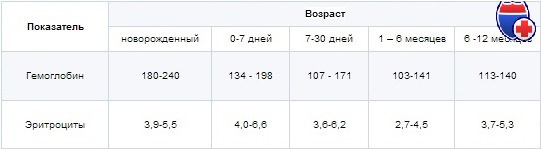

Прежде чем паниковать, после установления диагноза анемия у ребенка родители должны иметь представление о том, какой должен быть гемоглобин в каждом возрасте. При рождении у доношенного младенца бывает большое количество эритроцитов и высокое содержание гемоглобина, так позаботилась природа для его выживания в утробе матери. Ведь потребность в кислороде у плода в животе матери больше, чем после его появления на свет.

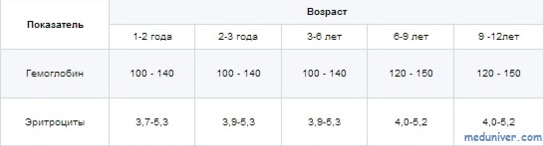

Первые два месяца от рождения эритроциты активно разрушаются, а уровень гемоглобина падает иногда до 90 грамм на литр крови. Это считается нормальным для малыша до двухмесячного возраста. Начиная с двух месяцев, показатели крови у детей могут быть нестабильными и колебаться в пределах 90-110 грамм на литр. У детей от 6 месяцев до года нормальным считается гемоглобин 110 грамм на литр, с 1 года до 3 лет этот показатель равен 120 грамм на литр, и у детей старше 3-х лет гемоглобин должен быть в норме 120 грамм на литр.

Чаще всего анемией болеют дети до 2 лет и в подростковый период, то есть во время усиленного роста, когда организм ребенка больше всего нуждается в железе. Если в этот период ребенок неправильно питается и не получает достаточного железа вместе с пищей, то и наблюдается снижение гемоглобина в крови. Самыми распространенными ошибками в организации питания у детей является присутствие в рационе цельного молока и большого количества углеводов, отсутствие овощей, фруктов, мяса.

Для профилактики анемии необходимо включать в рацион питания ребенка больше печени, мяса, яичных желтков, орехов, яблок, гранатов, апельсинов, киви, яичных желтков и бобовых. Лучше всего железо усваивается из мяса и продуктов животного происхождения, чем из растительной пищи. Кроме железа и белков, ребенку необходимы продукты, которые содержат витамины В6, В12 и фолиевую кислоту. Их много в зеленых овощах, орехах, мясе, рыбе, бобовых, черном хлебе и гречке. Также установлено, что железо всасывается больше, если продукты, содержащие железо употреблять в сочетании с продуктами богатыми витамином С. Поэтому апельсины, лимоны, зелень, яблоки обязательно должны присутствовать в рационе питания у ребенка.

Если уже поставлен диагноз малокровие, то простым питанием продуктами богатыми железом проблему не решить. Восстановить дефицит железа в организме у ребенка, излечить анемию можно, только употребляя препараты железа. Наиболее часто употребляемыми препаратами являются сульфат железа, который содержит 20% этого элемента и глюконат железа, в нем содержится его 10%. В случае расстройства стула у ребенка при лечении этими препаратами надо обратиться к врачу, чтобы их заменить другими.

Источник

Гродненская областная детская клиническая больница

Врач-педиатр 5 педиатрического отделения, областной внештатный детский гематолог Гузаревич В.Б.

Железодефицитная анемия у подростков

Пубертатный период — это период полового созревания, взросления, роста и развития организма подростка. Он имеет свои уникальные особенности, обусловленные мощной вегетативной, эндокринной и иммунной перестройкой организма на фоне физиологического ростового скачка, а также нарушениями психосоциальной адаптации.

Именно в это время формируются многочисленные транзиторные функциональные расстройства и проявляются ранее скрытые органические дефекты: гипоталамическая дисфункция, с широким спектром клинических проявлений (вегетососудистая дистония, метаболический синдром и пр.), врожденная неполноценность соединительной ткани (висцеро-птозы, суставная гипермобильность, остеохондроз и пр.), что способствует снижению адаптации к воздействию внешней среды. Следует отметить, что нозологические формы в этот возрастной период имеют существенные отличия. Так, у подростков доминируют заболевания эндокринной, нервной и костно-мышечной систем, тогда как инфекционные и простудные заболевания чаще регистрируются у детей младшего возраста, у взрослых возрастает частота новообразований и болезней системы кровообращения. Для этого возраста характерна полисистемность (полиморбидность) заболеваний. Например, у девушки, считающей себя практически здоровой, при тщательном обследовании диагностируются дисменорея, железодефицитное состояние, нарушение осанки, плоскостопие, нефроптоз, нестабильность шейного отдела позвоночника, хронический тонзиллит, миопия, синдром раздраженного кишечника с запором, дисфункция билиарного тракта, кристаллурия. Железодефицитное состояние относится к одной из актуальных проблем подросткового возраста. Уменьшение количества железа в организме приводит к нарушению образования гемоглобина, развитию гипохромной анемии и трофических расстройств в органах и тканях.

В настоящее время не вызывает сомнения, что главным фактором, способствующим развитию железодефицитной анемии у подростков, является несоответствие между запасами железа в организме и потребностями в нем. Дефицит железа в подростковом возрасте значительно чаще наблюдается у девушек, что может быть обусловлено обильными менструациями. Однако в тех случаях, когда потребности в железе намного превышают его поступление, железодефицитная анемия может развиться и у юношей. Наиболее частыми причинами в данном случае являются интенсивный рост подростка, занятия тяжелыми видами спорта, исходный низкий уровень железа на фоне несбалансированного питания, вегетарианства. Следует помнить, что железодефицитная анемия часто наблюдается при таких состояниях, как нервная анорексия, заболевания желудка и 12-перстной кишки, в том числе ассоциированные с Н. pylori, повторные кишечные инфекции, лямблиоз, глистные инвазии, воспалительные заболевания кишечника.

Клиническими проявлениями железодефицитной анемии являются бледность кожи и слизистых оболочек, снижение аппетита, повышенная физическая и умственная утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, эмоциональная неустойчивость, повышенная потливость головокружение, головные боли, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, учащение пульса, боли в сердце. Характерны сухость и шелушение кожи, дистрофические изменения ногтей, тусклость и повышенная ломкость волос, «заеды» в углах рта; жжение языка, затруднение глотания твердой пищи, извращение вкуса и запаха, мышечные боли, снижение тонуса мышц, ночное и дневное недержание мочи из-за слабости мышечного аппарата, запор. У девушек возможно нарушение менструального цикла.

Диагностика железодефицитной анемии основывается на снижении уровня гемоглобина ниже 120 г/л в общем анализе крови, а также снижение содержания ферритина (запаса железа в организме) в сыворотке крови.

Во всех случаях железодефицитного состояния необходимо установить непосредственную причину его возникновения и по возможности ее ликвидировать. Лечение должно быть комплексным и нацеленным не только на устранение анемии как симптома, но и на ликвидацию дефицита железа и восполнение его запасов в организме.

Необходимо обогатить рацион подростка продуктами — основными источниками железа, при этом имеет значение не только количество железа в конкретном продукте, но и степень его всасывания и возможность усвоения организмом.

Мясо, особенно красное (телятина, говядина, баранина, говяжий язык), является лучшим источником гемового железа, из него усваивается 20–25% железа. Железо из курицы и свинины усваиваются в меньшей степени. А в печени и рыбе железо содержится в виде ферритина и гемосидерина, поэтому усваивается еще хуже.

Негемовое железо (овощи, фрукты, орехи) усваивается плохо (1–5%), причем на его усвоение влияет много факторов, которые могут как улучшать, так и ухудшать его всасывание. Так, усиливают всасывание железа: витамин С (особенно много в цитрусовых), соляная кислота (содержится в желудочном соке), фруктоза (фрукты, мед). Ухудшают всасывание железа: препараты, снижающие кислотность желудочного сока (антисекреторные препараты, антациды), кальций (много в молочных продуктах), оксалаты (шпинат, капуста, свекла, орехи, шоколад, чай и пр.), полифенолы (какао, кофе, черный и некоторые виды травяного чая), фитиновая кислота (грецкие орехи, миндаль, бобовые, отруби)

Однако когда анемия уже развилась, ее нельзя вылечить только диетой: железодефицитная анемия лечится препаратами железа. Питание помогает поддерживать нормальный баланс железа в организме после лечения. Предпочтение отдается пероральным формам препаратов железа, так как по сравнению с парентеральным введением скорость восстановления уровня гемоглобина почти не отличается, а количество побочных эффектов резко снижено. Прием препаратов железа рекомендуется за 1 час до еды, предпочтительно в вечернее время, так как процесс всасывания железа увеличивается во второй половине суток. Терапевтический эффект при пероральном приеме железа появляется постепенно. Первым положительным клиническим признаком является исчезновение или уменьшение мышечной слабости. На 8–12 день от начала лечения повышается содержание ретикулоцитов в периферической крови. Нормализация гемоглобина происходит к 4–5 неделе от начала терапии.

В последние годы в терапии железодефицитных состояний у подростков активно применяют железосодержащие препараты нового поколения на основе полимальтазного комплекса гидроокиси трехвалентного железа – Феррум Лек, Мальтофер и Мальтофер Фол, который кроме железа содержит фолиевую кислоту, принимающую участие в выработке нуклеиновых кислот, пуринов, аминокислот, стимулирующих образование эритроцитов. Одной из привлекательных характеристик этих препаратов является их низкая токсичность. Препараты хорошо переносятся, имеют приятный вкус и форму жевательных таблеток, что, несомненно, повышает приверженность к терапии. При железодефицитной анемии детям старше 12 лет и подросткам — по 100–200 мг в сутки, а при латентном дефиците железа и в профилактических целей — по 50–100 мг в сутки. Длительность терапии, как правило, составляет не менее 2 мес, что обусловлено степенью дефицита железа в организме и истощения его запасов, скоростью кроветворения, всасываемостью. В случае клинически выраженного дефицита железа нормализация гемоглобина достигается лишь через 2–3 мес после начала лечения. После нормализации уровня гемеглобина необходимо продолжить прием препаратов железа в профилактических дозах для восстановления внутренних резервов железа в течение нескольких месяцев.

Прогноз заболевания благоприятный: излечение наступает в подавляющем большинстве случаев. Проблема дефицита железа – это, прежде всего, проблема питания, поэтому первичная профилактика железодефицитной анемии – это адекватное, сбалансированное питание человека в любом возрасте.

Источник

Железодефицитные состояния у подростков: принципы коррекции

Рассмотрена проблема железодефицитных состояний у подростков, факторы, способствующие их развитию, лабораторные критерии железодефицитных состояний у детей, клиническая картина и подходы к лечению железодефицитных состояний, включая диету и применение пре

The problem of iron-deficiency states in teenagers was considered, as well as factors contributing to their development, laboratory criteria of iron-deficiency states in children, clinical representation and approaches to the treatment of iron-deficiency states including diet and use of iron preparations.

Одним из важных направлений в педиатрии является подростковая медицина, или гебиатрия, — раздел медицины, изучающий процессы полового созревания, взросления, роста и развития организма подростка, а также специфические заболевания, характерные для подросткового периода жизни.

Пубертатный период имеет свои уникальные особенности, обусловленные мощной вегетативной, эндокринной и иммунной перестройкой организма на фоне физиологического ростового скачка, а также нарушениями психосоциальной адаптации. Именно в это время формируются многочисленные транзиторные функциональные расстройства и проявляются ранее скрытые органические дефекты: гипоталамическая дисфункция, с широким спектром клинических проявлений (вегетососудистая дистония, метаболический синдром и пр.), врожденная неполноценность соединительной ткани (висцероптозы, суставная гипермобильность, остеохондроз и пр.), что способствует снижению адаптации к воздействию внешней среды. Следует отметить, что нозологические формы в этот возрастной период имеют существенные отличия. Так, у подростков доминируют заболевания эндокринной, нервной и костно-мышечной систем, тогда как инфекционные и простудные заболевания чаще регистрируются у детей младшего возраста, у взрослых возрастает частота новообразований и болезней системы кровообращения. Для этого возраста характерна полисистемность (полиморбидность) заболеваний. Например, у девушки, считающей себя практически здоровой, при тщательном обследовании диагностируются дисменорея, железодефицитное состояние, нарушение осанки, плоскостопие, нефроптоз, нестабильность шейного отдела позвоночника, хронический тонзиллит, миопия, синдром раздраженного кишечника с запором, дисфункция билиарного тракта, кристаллурия.

Железодефицитное состояние относится к одной из актуальных проблем подросткового возраста. Уменьшение количества железа в организме приводит к нарушению образования гемоглобина и снижению темпов его синтеза, накоплению свободного протопорфирина в эритроцитах, развитию гипохромной анемии и трофических расстройств в органах и тканях.

В настоящее время не вызывает сомнения, что главным фактором, способствующим развитию железодефицитной анемии у подростков, является несоответствие между запасами железа в организме и потребностями в нем.

Дефицит железа в подростковом возрасте значительно чаще наблюдается у девушек, что может быть обусловлено обильными менструациями. Однако в тех случаях, когда потребности в железе намного превышают его поступление, железодефицитная анемия может развиться и у юношей. Наиболее частыми причинами в данном случае являются интенсивный рост подростка, занятия тяжелыми видами спорта, исходный низкий уровень железа на фоне несбалансированного питания, вегетарианства. Следует помнить, что железодефицитная анемия часто наблюдается при таких состояниях, как нервная анорексия, идиопатический гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, атрансферринемия, коллагенозы, заболевания желудка и 12-перстной кишки, в том числе ассоциированные с Н. pylori, повторные кишечные инфекции, лямблиоз, глистные инвазии, воспалительные заболевания кишечника, инфекционные заболевания (туберкулез, бруцеллез, микоз и пр.), а также при хронической почечной недостаточности и в процессе диализного лечения [1, 2].

Выделяют прелатентный дефицит железа (опустошаются запасы железа только из депо при сохранении транспортного и гемоглобинового фондов железа), латентный дефицит железа (составляет 70% от всех железодефицитных анемий) и железодефицитная анемия (составляет 30% от всех железодефицитных состояний) (табл.).

Клиническая картина железодефицитной анемии состоит из двух ведущих синдромов: анемического и сидеропенического. Для последнего характерны дистрофические изменения кожи и ее придатков; извращение вкуса и обоняния, мышечные боли (ввиду дефицита миоглобина), мышечная гипотония, изменения нервной регуляции.

Следует отметить, что клинические проявления заболевания в подростковом возрасте отличаются от проявлений у детей раннего возраста. Так, для них более характерны койлонихии, синева склер (через истонченную склеру просвечивает сосудистая оболочка), вкусовые и обонятельные нарушения, дисфагия, диспепсия.

Диагностика железодефицитных состояний основывается на определении представленных выше лабораторных показателей. Основным критерием является содержание ферритина в сыворотке крови [3]. Однако при невозможности определения данного показателя можно ориентироваться на уровень гемоглобина, определение которого доступно в любом медицинском учреждении.

Целесообразно ежегодное определение уровня гемоглобина у девушек, имеющих обильные кровопотери при менструации или иной природы, низкое потребление железа с пищей (пищевые ограничения для снижения веса, вегетарианство и пр.), железодефицитную анемию различной природы в анамнезе. Юноши нуждаются в контроле уровня гемоглобина, если интенсивно занимаются тяжелыми видами спорта (анемия атлетов).

Во всех случаях железодефицитного состояния необходимо установить непосредственную причину его возникновения и по возможности ее ликвидировать (устранить источник кровопотери, провести терапию основного заболевания, осложнившегося сидеропенией). Лечение должно быть комплексным и нацеленным не только на устранение анемии как симптома, но и на ликвидацию дефицита железа и восполнение его запасов в организме.

Необходимо обогатить рацион подростка продуктами — основными источниками железа, при этом имеет значение не только количество железа в конкретном продукте, но и степень его всасывания и возможность усвоения организмом.

Мясо, особенно красное (телятина, говядина, баранина), является лучшим источником гемового железа, из него усваивается 20–25% железа. Железо из курицы и свинины усваиваются в меньшей степени. А в печени и рыбе железо содержится в виде ферритина и гемосидерина, поэтому усваивается еще хуже.

Негемовое железо (овощи, фрукты, орехи) усваивается плохо (1–5%), причем на его усвоение влияет много факторов, которые могут как улучшать, так и ухудшать его всасывание. Так, усиливают всасывание железа: витамин С (особенно много в цитрусовых), соляная кислота (содержится в желудочном соке), фруктоза (фрукты, мед). Ухудшают всасывание железа: препараты, снижающие кислотность желудочного сока (антисекреторные препараты, антациды), кальций (много в молочных продуктах), оксалаты (шпинат, капуста, свекла, орехи, шоколад, чай и пр.), полифенолы (какао, кофе, черный и некоторые виды травяного чая), фитиновая кислота (грецкие орехи, миндаль, бобовые, отруби) [4].

Однако когда анемия уже развилась, ее нельзя вылечить только диетой: железодефицитная анемия лечится препаратами железа. Питание помогает поддерживать нормальный баланс железа в организме после лечения.

К наиболее часто применяемым соединениям железа в педиатрической практике относятся препараты железа трехвалентного гидроксид полимальтозат и соли двухвалентного железа — сульфат, фумарат, хлорид и глюконат. Для улучшения всасывания соли двухвалентного железа комбинируют с органическими кислотами, аминокислотами и другими соединениями. Предпочтение отдается пероральным формам, так как по сравнению с парентеральным введением скорость восстановления уровня гемоглобина почти не отличается, а количество побочных эффектов резко снижено. Прием препаратов железа рекомендуется за 1 час до еды, предпочтительно в вечернее время, так как процесс абсорбции железа увеличивается во второй половине суток.

Терапевтический эффект при пероральном приеме железа появляется постепенно. Первым положительным клиническим признаком является исчезновение или уменьшение мышечной слабости. На 8–12 день от начала лечения повышается содержание ретикулоцитов в периферической крови. Нормализация гемоглобина происходит к 4–5 неделе от начала терапии.

В последние годы в терапии железодефицитных состояний у подростков активно применяют железосодержащие препараты нового поколения на основе полимальтазного комплекса гидроокиси трехвалентного железа — Мальтофер и Мальтофер Фол, который кроме железа содержит фолиевую кислоту, принимающую участие в выработке нуклеиновых кислот, пуринов, аминокислот, стимулирущих эритропоэз.

Результаты применения Мальтофера различными авторами оцениваются положительно [5]. Одной из привлекательных характеристик этого препарата является его низкая токсичность. Препарат хорошо переносится, имеет приятный вкус и форму жевательных таблеток, что, несомненно, повышает приверженность к терапии. При железодефицитной анемии детям и подросткам в возрасте от года до 12 лет Мальтофер назначается в дозе 50–100 мг в сутки, при латентном дефиците и для профилактики дефицита железа — по 25–50 мг в сутки. Детям и подросткам старше 12 лет — по 100–300 мг в сутки, а при латентном дефиците железа и в профилактических целей — по 50–100 мг в сутки. Длительность терапии, как правило, составляет не менее 2 мес, что обусловлено степенью дефицита железа в организме и истощения его запасов, скоростью кроветворения, всасываемостью. В случае клинически выраженного дефицита железа нормализация гемоглобина достигается лишь через 2–3 мес после начала лечения. Для восстановления внутренних резервов железа прием в профилактических дозах должен быть продолжен в течение нескольких месяцев. При продолжающихся кровопотерях необходимо проводить профилактические курсы лечения препаратом железа (по 1 мес 2–4 раза в год).

Литература

- Коровина Н. А., Заплатников А. Л., Захарова И. Н. Железодефицитные анемии у детей (руководство для врачей). М., 1999. С. 64.

- Финогенова Н. А., Чернов В. М., Морщакова Е. Ф. и др. Анемии у детей: диагностика и лечение. М., 2000. С. 9–17.

- Финогенова Н. А., Чернов В. М., Морщакова Е. Ф. и др. Анемии у детей. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. М., 2004. С. 20–64.

- Городецкий В. В., Годулян О. В. Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия: лечение и диагностика (метод. рекомендации). М., 2006. С. 25.

- Соболева М. К. Опыт применения препаратов Мальтофер и Мальтофер Фол при лечении железодефицитной анемии у детей и подростков // Сибирский консилиум. 2003, № 1, с. 79–82.

Т. А. Бокова 1 , кандидат медицинских наук

Г. В. Масликова, кандидат медицинских наук

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва

Источник

_575.gif)