Поскрести по сусекам

(значение фразеологизма) — тщательно поискать.

Слово означает — отгороженное в амбарах место для ссыпки зерна ( Толковый словарь Д. Н. Ушакова, 1935-1940) .

Слово «сусек» уже вышло из употребления и осталось только в выражении «поскрести по сусекам». До начала 20 века, слово «сусек» часто применялось.

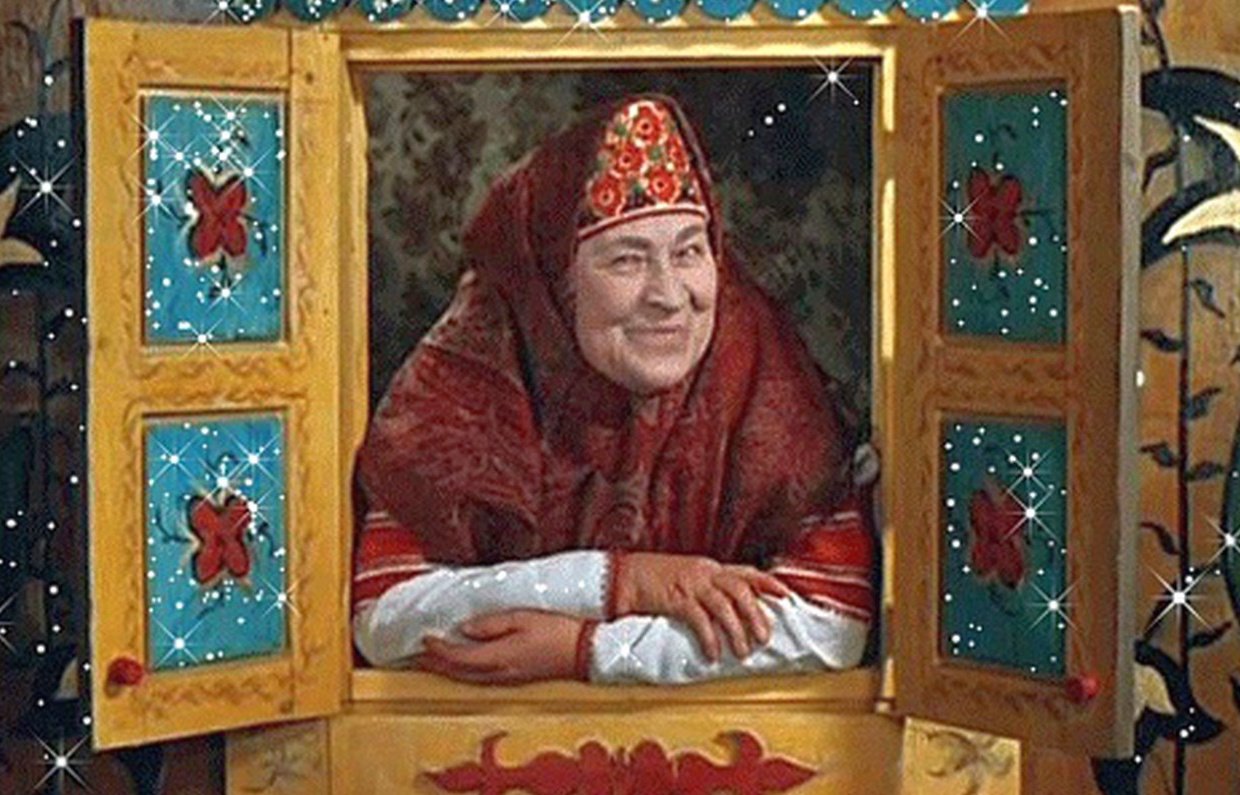

Например, знаменитая сказка «Колобок» начинается с того, что старуха поскребла по сусекам и наскребла немного муки, из которой и испекла колобок:

«Жил-был старик со старухою. Как-то старик попросил: «Испеки, старуха, колобок».

— «Из чего печь-то? Муки нету».

— «Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось муки и наберется».

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на окошечко постудить. Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.»

Примеры

«Из пыльных сусеков наскребывали остатки серой массы, бывшей когда-то мукой, сдабривали ее шелухой картофеля и делали из нее подобие кокурок»

«Справа стоят сусеки с золотом, слева стоят сусеки с серебром»

«Пошехонская старина» (1888 г.), гл. 7:

«. молотьба кончилась и сусеки, слава богу, доверху полны зерном.»

Пословицы со словом «сусек»

Не то хлеб, что в поле, а то, что в сусеке.

В сусек не пойдет, а в брюхо пойдет (не за один раз, исподволь).

Источник

Про амбары, сусеки и закрома

О.: Сегодня мы и по амбару пометем, и заглянем в закрома и поскребем по сусекам… Чтобы найти в них нечто желательное и желанное.

М.: Но начнем с того, что в очередной раз попробуем избавиться от мусора, отнюдь не украшающего нашу речь. О том, что это такое и как с этим бороться, — по следам публикации на портале «Грамота.ру».

О.: Что такое «неприличное» выражение? Наверное, каждый на этот вопрос ответит по-своему. Для кого-то это «блин», а для кого – что-то покрепче.

М.: К сожалению, очень многие сегодня считают, что в этом «покрепче» ничего неприличного нет. Мат да мат кругом – и на улице, и, увы, в школьных дворах, и на работе, и дома… Бррр! С этим надо что-то делать.

О.: И делают. Кто-то взимает штрафы – от 200 до 500 рублей, кто-то заменяет штраф общественными работами, кто-то проводит акции «Антимат», обсуждая проблемы чистоты русского языка на семинарах…

М.: А в некоторых городах учреждают Дни без мата. Наряду с Днями вежливости, которые проходят в школах в конце каждого месяца.

О.: Ну что ж, хоть два дня все будут вежливыми и… приличными. Инициативы полезные. Но вот эта меня просто впечатлила до глубины души. В Барнауле на одном из предприятий решили ввести речевую дисциплину и раздали сотрудникам специальные словари, где каждому нецензурному выражению соответствует литературный аналог.

М.: Первую часть словника мы, конечно, опустим, а вот вторую приведем с удовольствием. Работникам предложено пополнить свой словарный запас выражениями «Простите, вы слишком назойливы», «Меня переполняют эмоции», «Ваше поведение не соответствует моим ожиданиям», «Не отвлекайте меня, я занят!».

О.: Есть и выражения попроще: «Я поражен!» и «Вау!».

М.: Что ждет тех, кто будет пренебрегать словарем, руководство предприятия еще не решило.

О.: Думаю, что этот поход против русской брани поддержку найдет не у всех. Это же предмет национальной гордости! Ее лучше других выразил Владимир Высоцкий: «Проникновенье наше по планете Особенно заметно вдалеке: В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке!» — напоминает нам Максим Кронгауз, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва».

М.: «Не ругаться матом для русского человека, ну, как водки не пить, то есть подозрительно» — пишет он, но тем не менее советует воздержаться не только от «непарламентских выражений», но и от их стыдливых заменителей типа пресловутого «блин».

О.: Этот эвфемизм вульгарней того, что он заменяет, полагает не только Кронгауз, но и филолог Владимир Новиков, автор «Словаря модных слов». И пусть кому-то этот «блин» кажется показателем простоты и «свойскости», звучит он ужасно, особенно в щебечущх устах юных дев и зрелых интеллектуалов.

М.: Почему же общество так держится за «неприличные выражения»? «Те слова, которые мы сейчас называем нецензурными, раньше были вполне общеупотребительными. Дело в том, что многие из них имели языческое происхождение и христианская церковь наложила на них запрет, — говорит фольклорист Павел Поволов. — Так и сложилось, что часть слов стала запретной». А запретное всегда было самым желанным…

О.: Но не всегда желательным. Об этой «большой разнице» прямо сейчас.

ЗА ПИВОМ, ЗА ПИВОМ…

О.: Две подруги-студентки увлеченно обсуждают, как их общей знакомой удалось обратить на себя внимание первого красавца института. Она делала вид, что его просто не замечает; он заинтересовался, навел справки у соучеников, записал ее телефон и… через неделю пригласил девушку на дискотеку.

М.: Представляю, как она забавлялась, пока красавчик делал все эти шаги, двигаясь в желательном направлении. Или… в желанном?

ДРУГ АРКАДИЙ, НЕ ГОВОРИ КРАСИВО…

О.: Этот вопрос волнует многих. Желанный, желательный… Эти прилагательные отличаются друг от друга оттенками значений. Желанным можно назвать все то, что ждут, ожидают с нетерпением, или человека, которого хотят видеть. Вряд ли ты будешь спорить с тем, что желанный гость лучше незваного?

М.: Не буду. Хотя все от гостя зависит. Может, это старый друг тебе «на голову» свалился – сколько лет не виделись, а он приехал и в дверь звонит: «Сюрприз!» — и вы оба рады встрече.

О.: Да, так бывает. Кто-то любит компании, а иным хочется побыть в одиночестве, подумать, поработать…

М.: Смотри – не заработайся. Даже трудоголикам надо иногда отдыхать. Возьми отпуск, собери чемоданчик – и на море. Поверь: выйдешь на берег и воскликнешь — вот она, желанная свобода!

О.: Это точно, я иногда так устаю, что отпуска жду, как манны небесной.

М.: А кто-то так ждет слов: «ты моя милая, желанная…» «Милый, любимый» — было и такое значение у прилагательного желанный, жаль, что оно устаревает.

О.: Этот процесс желательным не назовешь. Желательным называют нечто нужное, соответствующее желаниям и интересам. Замечено, что это прилагательное «охотнее» сочетается с отвлеченными существительными – желательным может быть решение, результат, событие, какое-то действие, какое-то качество…

М.: Если что-то не устраивает, можно поговорить о желательных переменах.

О.: Главное очень их желать. И рано или поздно желанные перемены произойдут.

М.: Ты ничего не путаешь?

О.: Нет. Эти прилагательные могут сочетаться с одними и теми же словами. Но отличаться по смыслу нюансами. Желанную перемену ждут с нетерпением; желательная перемена — это перемена, необходимая (в силу сложившихся обстоятельств), соответствующая интересам государства, населения, производственного коллектива, какой-либо группы людей. Желанный визит — тот, которого очень желают, ждут, стремятся к нему; желательный визит — нужный, соответствует интересам принимающей стороны.

М.: Оказывается, выбор сделать не так уж и трудно. Если тебе что-то нужно или ты в чем-то заинтересован, то ты имеешь дело с чем-то желательным. Ну а если ты этого очень-очень хочешь, то это что-то превращается из желательного в желанное.

О.: Колобок, о котором написана сказка, безусловно был для деда и бабки, от которых он, неблагодарный, укатился, желанным, любимым, милым. А помнишь, как он появился на свет?

М.: Помню. Бабка по амбарам помела, по сусекам поскребла – и вылепила и испекла этого кругленького, румяного проказника.

О.: А еще она, наверное, в закрома заглядывала. Давай разбираться, что тут к чему. Вот, например, амбар. Это…

М.: «Неотапливаемая постройка, предназначенная для хранения зернового хлеба, муки, а иногда и других съестных припасов». В говорах слово сохранилось в форме анбар. Известно уже с 16 века. В русский язык могло попасть из тюркских языков. А они позаимствовали слово из арабского – anbār по-арабски это «место, куда что-то сносят», «склад товаров», «магазин».

О.: «Не замесить густо, коль в амбаре пусто», — говаривали в народе. А о вконец обедневшем крестьянине отзывались так: «У него в амбаре и мыши перевелись».

М.: Пусто в амбаре – идем в закрома. Зáкром, или просто кром, — это отгороженное досками место в житнице или хлебном амбаре в виде неподвижного ларя. Слово произошло от глагола закромити – «отгородить, обнести досками», производного от кромити – «отгораживать, отделять». Кстати, кромом называли раньше и кремль.

О.: Что помолотишь, то и в зáкром положишь. Пусть не будет муки в закроме, не переводился бы печеный хлеб, — эти поговорки приводит Даль. В его словаре рядом со словом зáкром появляются синонимы – сукром, засек, сусек.

М.: Слово известно было и в форме сусека, а называли так «ларь, чан, для держания зернового хлеба», если верить Далю, «большей частью дупляник, дуплянка, цельный, из липового пня». Сусек высекали, от секу и произведено слово с помощью старинной приставки су-. Мы ее встречаем и в других словах: супруг, сугроб, суглинок…

О.: Не тот хлеб, что в поле, а тот, что в сусеке. По сусеку глядя месят квашню… С народной мудростью не поспоришь. Особенно в кризис, когда стало особенно популярным выражение поскрести по сусекам – посмотреть, что осталось, и сделать из этого что-то, с чем можно дальше жить.

М.: Умение поскрести по сусекам так же помогает жить, как и умение варить суп из топора, например. Правда, нам – О.С., М.К. и звукорежиссеру… — хотелось бы, чтобы этот талант вы в себе открывали не часто. Пусть лучше дом ваш будет полной чашей!

Источник

«Дышать на ладан» и «поскрести по сусекам»: как выглядят незнакомые предметы из крылатых выражений

Давайте признаемся: все мы об этом говорим, это обсуждаем, регулярно упоминаем и ссылаемся, но не имеем ни малейшего представления о том, что же это такое. Речь о забытых, забитых или вовсе никогда не знакомых вещах из известных выражений. Что можно сказать другу, вернувшемуся из отпуска? Например (при минимальной склонности к велеречивости): «Добро пожаловать в родные пенаты! Друг!». А что такое, кстати, «пенаты»? Без гугла, пожалуй, и не скажешь. А что такое «сусеки»? «Баклуши»? «Лясы»? Пора разобраться и рассекретить этих словесных агентов, служащих на благо министерства Устойчивых Сочетаний.

Дышать на ладан

Во-первых, да, это пишется именно так. Не «наладан», не «наладом» и прочие фонетические отростки, а на ладан. Ладан — это отвердевшая смола ладанного дерева, которая при горении источает сильный запах; по сути, благовоние. Зачем же на него дышать? Строго говоря, и не надо — просто запах чадящего ладана в свое время активно полюбили священнослужители христианских церквей. А поскольку некоторая часть действий священнослужителей построена вокруг отпевания или подготовки к отпеванию, то у людей закрепилась грустная ассоциация: запах ладана — смерть. Ну а дышать на него – значит, быть близким к какой-то очень, очень неприятной ситуации.

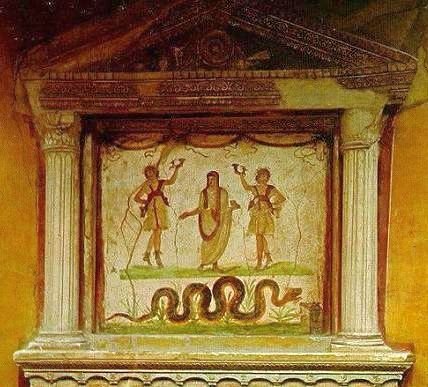

Родные пенаты

Если в семье случались какие-нибудь позитивные события, Пенатов следовало покормить — чтобы задобрить и поблагодарить за хорошую службу. Когда семейство переезжало, оно забирало Пенат (и фигурки, и в религиозном смысле) с собой — будут охранять быт на новом месте. Вскоре эти божества стали синонимом дома и родины для всей страны. Соответственно, «вернуться в родные пенаты» — вернуться домой, под родную кровлю.

На картинке, кстати, не Пенаты, а Лары – но особой разницы между ними нет.

Поскрести по сусекам

А все просто, сусек — это закрома; специальный древесный ларь в амбаре или иной хозяйственной подсобке. Туда земляные труженики ссыпали зерно, муку или хранили овощи. Да, и слово надо писать в единственном числе — редко кому требовалось сразу несколько сусек. Кстати, вот тебе и повод задуматься о логической составляющей все той же сказки. Во многих вариантах Старуха там скребла именно «по сусекам». Много, то есть, было сусек. Отсюда вопрос — так ли бедны они были? Зачем им столько сусек, если не могли заполнить и один? Неужели сказка не о булке-холерике, а о головокружительном финансовом падении четы пенсионеров? Вопросы, вопросы.

Точить лясы

Впрочем, есть и другая версия. Доктор филологических наук и профессор СпбГУ Валерий Мокиенко рассказывает, что лясы (и балясы) восходят к славянской основе «bal» — то есть, рассказывать. А «точить» — в данном случае не «вытачивать», и «источать».

Например, речь — и получается, что «точить лясы» — это источать звуки, слова.

Попасть впросак

Всмотритесь в картинку. Чем-то напоминает прядильный станок, не так ли? В принципе, так и есть — это тот самый просак: канатный стан, на котором суровые мужики пряли крепкие веревки. У основания прядильного колеса канат слипался настолько плотно, что любое попадание туда чего-нибудь инородного для этого самого инородного заканчивалось неизменно плачевно. А поскольку мода на бороду пришла не пару лет назад, а веками ранее, растительность могла попасть в просак — и ее владелец лишался не только бороды, но и, порой, жизни. Мудрые (и уже безбородые) пращуры эту опасность запомнили и нарекли «попасть впросак» — то есть, в крайне неприятное положение.

Бить баклуши

Баклушами называли обрубок необработанной древесины, из которой потом делали что-то полезное для кухонного убранства — например, ложку. Баклушу действительно нужно было бить: класть заготовок в специальное отверстие с небольшой ямкой и долбить по нему долотом, пока не появится впадина, характерная для ложки. Таким непритязательным трудом занимались либо подростки, либо вообще дети; неквалифицированная работа, современный аналог — раздавать листовки. Поначалу выражение обозначало просто деятельность, не требующую каких-либо навыков, но со временем приобрело нынешний смысл: бить баклуши — бездельничать.

Есть вопросы по поводу фразеологизмов? Задавайте в комментариях!

Источник