- Паранефрит. Причины, диагностика и лечение паранефрита

- 1. Общие сведения

- 2. Причины

- 3. Симптомы и диагностика

- 4. Лечение

- Периренальный (околопочечный) абсцесс – характеристика, факторы риска, симптомы, осложнения. Часть 1

- Дмитрий Демидов уролог — онколог. Редактор А. Герасимова

- Что представляет собой околопочечный абсцесс

- Этиология периренального абсцесса

- Факторы риска околопочечных абсцессов

- Симптомы околопочечного абсцесса

- Осложнения периренального абсцесса

- Паранефрит

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины паранефрита

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы паранефрита

- Осложнения

- Диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Лечение паранефрита

- Прогноз и профилактика

Паранефрит. Причины, диагностика и лечение паранефрита

- почки

- мочеточник

- мочеиспускание

1. Общие сведения

В век всеобщей просвещенности и широкой популяризации медицинских знаний мы знаем: суффикс «-ит» (лат. «-itis») в названиях болезней означает воспаление. Многие пациенты, их родственники и просто здоровые люди (вероятно, встречаются до сих пор и такие) сразу скажут, что нефрит – это не только поделочный камень, но и собирательное обозначение воспалительных процессов в почках, без уточнения локализации (гломеруло-, пиело- и т.д.).

Что касается паранефрита, этот диагноз образован добавлением греческой приставки «пара-», которая на русский язык может быть в точности переведена как «вокруг да около» (вспомним, например, парамедицину или парапсихологию). Таким образом, приходим к выводу, что паранефрит – это воспалительный процесс где-то вокруг почки.

Действительно, почка от окружающего внутрибрюшного пространства отделена «чехлом», слоем жировой клетчатки, который называется паранефроном или околопочечной жировой капсулой. Паранефрит представляет собой гнойное воспаление этой капсулы, вызываемое патогенными микроорганизмами. Статистических данных о распространенности паранефритов практически нет, однако большинство источников подчеркивает, что за последние десятилетия частота этой патологии резко сократилась в связи с повсеместным широким применением антибиотиков.

2. Причины

В зависимости от происхождения, паранефриты делят на первичные и вторичные. Первичный паранефрит возникает в капсуле здоровой почки, как правило, после закрытой или проникающей травмы: возбудитель инфекции заносится в поврежденную ткань капсулы (которая, собственно, и играет роль защитного механического амортизатора) с током крови из других очагов.

Вторичным же паранефритом осложняется гнойное воспаление в самой почке. Патогенный агент может попасть в паранефронную ткань с гноем, например, при спонтанном вскрытии абсцесса, при пионефрозе и т.п. В других случаях, – в частности, при пиелонефрите, – патоген распространяется в околопочечные ткани с лимфой или кровью.

В качестве возбудителя паранефрита могут выступать самые разные бактериальные культуры, однако в большинстве случаев выявляются стафилококки или патогенные штаммы кишечной палочки Эшерихия Коли (эта бактериальная группа всегда широко представлена в нижних отделах пищеварительного тракта).

3. Симптомы и диагностика

По типу течения паранефриты, как и прочие воспалительные процессы, могут носить острый или хронический характер. Однако в обоих случаях симптоматика не является специфической именно и только для этого заболевания, в связи с чем нередко возникают значительные сложности с диагностикой.

Паранефрит с острым началом манифестирует, как правило, фебрильной температурой и соответствующим недомоганием (озноб, головная боль, симптомы общей интоксикации). В большинстве случаев локальные боли в проекции пораженной почки появляются на 2-4 день. При этом болевой синдром может быть резко выражен, больные принимают характерную вынужденную позу (т.н. псоас-симптом – согнутая и подтянутая к животу нога).

Хронический паранефрит в абсолютном большинстве случаев является вторичным, т.е. развивается на фоне воспалительного процесса в самой почке, который своей клинической картиной маскирует признаки воспаления паранефрона. Главная опасность длительного и относительно бессимптомного течения паранефрита заключается в постепенном рубцевании (фиброзе) жировой околопочечной капсулы, т.е. в перерождении и замещении функциональной клетчатки значительно более плотной соединительной тканью, которая в конечном счете может полностью «закупорить» почку.

В целях уточняющей и дифференциальной диагностики назначают лабораторные анализы, рентгенографию (обзорную уроцистографию, экскреторную урографию), УЗ-исследование (при остром гнойном процессе в паранефроне выявляются очаги расплавления), томографические методы.

4. Лечение

Консервативная терапия острого паранефрита включает, в первую очередь, мощные антибиотики, дезинтоксикацию, в некоторых случаях – дренирование (пункция под контролем УЗИ). В случае безуспешности или недостаточной эффективности медикаментозного лечения производится хирургическое вмешательство.

Хронический паранефрит требует, кроме антибактериальной терапии, назначения рассасывающих и противовоспалительных средств. При запущенном и далеко зашедшем фиброзе хирургически удаляют участки рубцевания в околопочечной ткани; в некоторых случаях приходится удалять всю почку.

Прогноз острого паранефрита, как правило, вполне благоприятный – при условии своевременного обращения за помощью, быстрой и точной диагностики, адекватного терапевтического ответа. Хронический же вариант паранефрита в прогностическом плане обобщать и усреднять труднее: слишком многое зависит от индивидуальных особенностей конкретного случая (характер, выраженность, длительность течения основного воспалительного процесса в почке, степень фиброза, вовлеченность смежных тканей и структур мочевыводящей системы, возраст и общее состояние пациента и пр.).

Источник

Периренальный (околопочечный) абсцесс – характеристика, факторы риска, симптомы, осложнения. Часть 1

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/perirenalnyj-okolopochechnyj-abscess-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/perirenalnyj-okolopochechnyj-abscess.jpg» title=»Периренальный (околопочечный) абсцесс — характеристика, факторы риска, симптомы, осложнения. Часть 1″>

Дмитрий Демидов уролог — онколог. Редактор А. Герасимова

- Запись опубликована: 12.01.2021

- Время чтения: 1 mins read

Почечные и периренальные (околопочечные) абсцессы – редкие, но очень тяжелые состояния, возникающие в результате инфекций почек или вокруг них.

Методы визуальной диагностики – компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование почек (УЗИ), выполняемое на современном оборудовании высокого класса, привели к ранней диагностике подобных патологий, что очень важно для прогноза пациентов.

Почечные и околопочечные нагноения (или абсцессы) обычно имеют сходные клинические проявления, но их патофизиология, осложнения и лечение не идентичны. Лучший клинический подход к лечению этого заболевания все еще обсуждается.

Что представляет собой околопочечный абсцесс

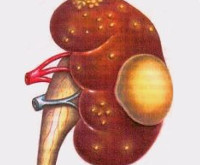

Периренальный абсцесс – это скопление гнойного материала в пространстве вокруг почки.

Околопочечный абсцесс может стать серьезной диагностической проблемой даже для опытного клинициста. Распознать болезнь очень важно, потому что несвоевременная постановка диагноза увеличивает риск осложнений и смертности.

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/okolopochechnyj-abscess-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/okolopochechnyj-abscess.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/okolopochechnyj-abscess.jpg» alt=»Околопочечный абсцесс» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/okolopochechnyj-abscess.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/okolopochechnyj-abscess-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Периренальный (околопочечный) абсцесс — характеристика, факторы риска, симптомы, осложнения. Часть 1″> Околопочечный абсцесс

Заболевание возникает в результате околопочечного жирового некроза. Абсцесс формируется вследствие обструкции мочевыводящих путей и/или гематогенного распространения патогенов из мест инфекции.

Периренальный абсцесс обычно является осложнением урологической инфекции. В прошлом большинство из них были вызваны длительной бактериемией золотистым стафилококком с последующим гематогенным посевом до появления антибиотиков. Более 75% околопочечных абсцессов в настоящее время обусловлены осложнениями инфекции мочевыводящих путей.

Периренальный абсцесс более диффузный и поражает почечную капсулу и фасцию Героты. Эти абсцессы могут простираться от фасции Герота в psoas и transversalis мышцы, а также в район брюшной полости и таза.

Этиология периренального абсцесса

Околопочечный абсцесс возникает в двух случаях:

- в результате гематогенного распространения инфекции из очага за пределами почки;

- из-за локального распространения соответствующей урологической инфекции.

Эти абсцессы обычно обусловлены восходящей инфекцией из мочевого пузыря с сопутствующим пиелонефритом. При местном распространении происходит внешняя миграция почечной инфекции в периренальный жир. Это также может быть результатом разрыва абсцесса почки, когда возбудитель выходит через капсулу почки попадает в окружающее пространство и вызывает нагноение.

Периренальные абсцессы могут возникать из-за непочечных смежных инфекций. Эти инфекции могут быть вызваны:

- травмой;

- распространением инфекции на другие органы тела, включая печень, шейку матки, поджелудочную железу, желчный пузырь и аппендикс;

- болезнью Крона тонкой кишки;

- остеомиелитом позвоночника.

Околопочечная инфекция также может возникнуть из-за гематогенного переноса патогена, главным образом золотистого стафилококка . Почка гематогенным переносом возбудителя обычно не поражается.

Паранефральные абсцессы обычно возникают из-за грамотрицательных кишечных палочек или полимикробной инфекции. Наиболее часто встречающимися микроорганизмами являются кишечная палочка, золотистый стафилококк и клебсиелла . На долю кишечной палочки приходится 51,4% околопочечных абсцессов. Такие абсцессы, вызванные золотистым стафилококком, обычно вторичны по отношению к гематогенному посеву инфекции.

Также могут быть причиной заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и диабетиков, Candida инфекции.

Бактерия клебсиелла пневмонии

Бактерия клебсиелла пневмонии

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bakterija-klebsiella-pnevmonii.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bakterija-klebsiella-pnevmonii.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bakterija-klebsiella-pnevmonii.jpg» alt=»Бактерия клебсиелла пневмонии» width=»900″ height=»353″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bakterija-klebsiella-pnevmonii.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bakterija-klebsiella-pnevmonii-768×301.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Периренальный (околопочечный) абсцесс — характеристика, факторы риска, симптомы, осложнения. Часть 1″> Бактерия клебсиелла пневмонии

Факторы риска околопочечных абсцессов

Определенные патологии могут предрасполагать пациента к периренальным абсцессам. К ним относятся:

- сахарный диабет. По некоторым данным 30-40% людей с периренальным абсцессом – диабетики;

- беременность;

- инфекция мочевыводящих путей;

- структурные нарушения в мочевыводящих путях;

- вмешательства, например, трансплантация почки.

Заболевания мочевыводящих путей включают:

- нефролитиаз, особенно крупные камни;

- нейрогенный мочевой пузырь;

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс;

- обструктивную опухоль;

- папиллярный некроз;

- поликистоз почек.

От двадцати до 60% пациентов с паранефральным абсцессом имеют сопутствующие почечные камни.

Симптомы околопочечного абсцесса

Клиника пациента с паранефральным абсцессом обычно неспецифична. Начало заболевания часто “коварное” с лихорадкой, ознобом, болью в боку, болью в животе и усталостью. С распространением инфекции могут возникать боли в области паха или ног.

У многих пациентов с околопочечными абсцессами отсутствуют такие симптомы, как дизурия и частое мочеиспускание. Например, в одном исследовании 56 пациентов с данным заболеванием, наиболее распространенными симптомами были лихорадка и озноб У 75% пациентов наблюдалась лихорадка, а у 63 % – озноб. Другие симптомы включали боль в животе, анорексию и дизурию, причем дизурия была наименее выраженным проявлением. Средняя продолжительность симптомов до поступления составляла около 12 дней.

Пожилые пациенты и пациенты с вегетативной нейропатией, другими словами, пациенты с сахарным диабетом или хроническим алкоголизмом, имеют менее выраженные, стертые симптомы. При периренальном абсцессе у них также может наблюдаться боль в правом подреберье с увеличением печени или боль в груди при проникновении инфекции в легкое и связанной с этим эмпиемой.

Болезненность при перкуссии костовертебральной области встречается часто и наблюдается у примерно 75% пациентов с околопочечным абсцессом. А у некоторых (по некоторым данным у 60%) при физикальном осмотре ощущается масса, образование. Иногда присутствуют воспалительные изменения кожи.

Боль в правом подреберье с увеличением печени

Боль в правом подреберье с увеличением печени

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bol-v-pravom-podrebere-s-uvelicheniem-pecheni.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bol-v-pravom-podrebere-s-uvelicheniem-pecheni.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bol-v-pravom-podrebere-s-uvelicheniem-pecheni.jpg» alt=»Боль в правом подреберье с увеличением печени» width=»900″ height=»598″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bol-v-pravom-podrebere-s-uvelicheniem-pecheni.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/bol-v-pravom-podrebere-s-uvelicheniem-pecheni-768×510.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Периренальный (околопочечный) абсцесс — характеристика, факторы риска, симптомы, осложнения. Часть 1″> Боль в правом подреберье с увеличением печени

Осложнения периренального абсцесса

Околопочечный абсцесс может распространяться вперед, он также может проникать в поясничную мышцу и боковые мышцы.

Периренальный абсцесс может также распространяться каудально и может привести к паравезикальному и паховому абсцессу. Расширение абсцесса в брюшную полость, а также разрыв в толстую кишку встречаются реже.

Самые грозные осложнения – уросепсис и септицемия, которые возникают при несвоевременном обращении, отсутствии диагностики и лечения, могут привести к гибели пациента.

Источник

Паранефрит

Паранефрит — это инфекционно-воспалительное поражение околопочечной клетчатки. Проявляется различной по интенсивности болью в пояснице, брюшной полости, усиливающейся при движениях и на вдохе, лихорадкой, ознобом, слабостью, локальной пастозностью и гиперемией кожи в области пораженной почки, вынужденным положением больного (изгибом позвоночника, сгибанием ноги). Диагностируется с помощью УЗИ и КТ почек, обзорной, экскреторной урографии, пункционной биопсии. Основой консервативной терапии паранефрита является назначение антибактериальных препаратов. Хирургическое лечение направлено на санацию гнойных очагов методами люмботомии, пункционного дренирования.

МКБ-10

Общие сведения

Впервые клинику воспаления паранефральной клетчатки в 1839 году описал французский дерматолог Пьер Райе. Распространенность паранефрита не превышает 0,3%. До 80% случаев заболевания возникает на фоне существующей почечной патологии (мочекаменной болезни с обструкцией мочевыводящих путей, гнойного пиелонефрита, аномалий развития мочевыделительных органов, перенесенных операций на почках).

Паранефрит обычно диагностируют у пациентов 16-52 лет, преимущественно мужчин. Чаще страдает задняя часть околопочечной клетчатки, патологический процесс, как правило, является односторонним и поражает левую почку. По наблюдениям специалистов в сфере урологии, вероятность развития заболевания увеличивается у больных сахарным диабетом.

Причины паранефрита

Непосредственными возбудителями параренального воспаления являются патогенные и условно-патогенные бактерии. В 70% случаев паранефрит вызывается различными штаммами стафилококков, реже — кишечной палочкой, протеем, стрептококками, пневмококками, гонококками, псевдомонадами, туберкулезными микобактериями, другими микроорганизмами. Микробному обсеменению паранефрона способствуют:

- Гнойно-воспалительная почечная патология. Паранефритом осложняются апостематозный нефрит, пионефроз, карбункул, абсцесс почки, гнойный перинефрит, почечный туберкулез, мочекаменная болезнь.

- Заболевания соседних органов. Гнойное расплавление жировой капсулы почки происходит при распространении инфекции от воспаленного аппендикса, слепой и восходящей ободочной кишки. Воспаление также может развиться на фоне печеночного абсцесса, гнойного холецистита, панкреатита, парацистита, параметрита, ретроперитонита и др.

- Отдаленные гнойные очаги. Возможно возникновение паранефрита у пациентов с фурункулами, карбункулами, панарициями, ангиной, хроническим тонзиллитом, гнойным отитом, остеомиелитом. Провоцирующим фактором зачастую становится образование околопочечной гематомы вследствие ушиба поясничной области.

В редких случаях воспаление вызывают микроорганизмы, которые обитают во внешней среде или на коже. Они попадают в паранефральную клетчатку при прямых проникающих ранениях во время аварий, падений на острые предметы, при проведении пункции почечной ткани, нападениях с использованием холодного и огнестрельного оружия. В ряде случаев первичный инфекционный очаг остается неустановленным.

Патогенез

Жировая почечная капсула может инфицироваться контактным, лимфогенным, гематогенным путем. При наличии отдаленных гнойных очагов инфекционные агенты (чаще всего — золотистый стафилококк) распространяются гематогенно на интактную параренальную клетчатку, что приводит к развитию первичного паранефрита. Реже его началу способствует пропитывание жировой ткани кровью при закрытых травмах.

У больных, страдающих урологической патологией, воспалительными процессами в брюшной полости, забрюшинной и тазовой клетчатке инфицирование происходит контактно, по лимфатическим сосудам и анастомозам, а сам паранефрит является вторичным. Обычно первыми в воспаление вовлекаются лимфоузлы, расположенные в более развитой клетчатке позади почки. Из лимфатических узлов бактерии попадают непосредственно в жировую ткань, вызывая классическую воспалительную реакцию.

Процессы альтерации способствуют экссудации внутрисосудистой жидкости и лейкоцитов в клетчатку с возникновением инфильтративного паранефрита, который при адекватной терапии зачастую является обратимым. В более тяжелых случаях происходит очаговое или тотальное гнойное абсцедирование с дальнейшим расплавлением межфасциальных перегородок и распространением воспалительного процесса. Острое воспаление завершается фазой восстановления или приобретает хроническое течение с последующим разрастанием воспалительно-измененной жировой ткани и склерозированием.

Классификация

Кроме выделения первичной и вторичной форм воспаления паранефрит классифицируют с учетом локализации, характера патологических изменений, особенностей развития клинической картины. Такой подход позволяет правильно оценить прогноз развития заболевания и выбрать оптимальную терапевтическую тактику. На основании особенностей расположения в параренальной клетчатке различают верхнее (эндодиафрагмальное), нижнее, заднее, переднее, тотальное воспаление паранефрона.

По типу патологического процесса паранефрит может быть инфильтративным, гнойным (абсцедирующим или флегмонозным), рубцово-склерозирующим (фиброзно-склеротическим или фиброзно-липоматозным). С учетом особенностей течения и симптоматики в практической урологии различают:

- Острый паранефрит. Наблюдается чаще. Характеризуется бурной клинической картиной с инфильтративными и гнойными процессами, высоким риском тяжелых осложнений с распространением в забрюшинном пространстве, возможностью хронизации процесса и развития продуктивного воспаления. При адекватном лечении подвергается обратному развитию.

- Хронический паранефрит. Встречается реже. Является исходом острого или первично хроническим. При отсутствии острой фазы обычно осложняет течение рецидивирующего калькулезного пиелонефрита или туберкулеза почек. Может быть «панцирным» (с образованием в околопочечной клетчатке массивов соединительной ткани) либо фиброзно-липоматозным.

Симптомы паранефрита

Острое первичное воспаление паранефрона обычно начинается с внезапного появления общей интоксикационной симптоматики. Температура тела повышается до 39-40° С, пациент испытывает озноб, общую слабость, потливость. Ухудшается аппетит, часто отмечается вздутие, запор. Локальная симптоматика возникает на 2-3 день заболевания. Больные с острым паранефритом жалуются на интенсивную боль в области поясницы, живота, реже — в подреберье. Болезненные ощущения усиливаются при глубоком вдохе, ходьбе, движениях. Наблюдается локальное напряжение мускулатуры в проекции пораженной почки.

Для нижнего и заднего паранефрита характерно вынужденное положение пациента с подтягиванием к животу согнутой в колене ноги на стороне поражения. Обнаруживается локальная гипертермия, пастозность тканей, покраснение кожи. Иногда позвоночник сколиотически искривляется в здоровую сторону. При достаточно редком верхнем паранефрите из-за вовлечения в процесс поддиафрагмальной клетчатки ограничивается экскурсия диафрагмы, возникает одышка и чувство нехватки воздуха. Нарастание воспаления сопровождается утяжелением состояния больного — появлением оглушенности, спутанности сознания, учащением дыхания и сердцебиения.

Острая форма вторичного паранефрита часто проявляется усугублением уже существующей клиники поражения почек, брюшных или тазовых органов с усилением болезненности в пояснице и гипертермией. При хроническом процессе патогномоничные симптомы обычно отсутствуют, единственной жалобой больных становится тупая болезненность в области почек. Возможно сдавливание проходящих рядом корешков спинномозговых нервов с возникновением боли, онемения, покалывания, ощущения ползания мурашек по коже в пояснично-крестцовой области, бедре, реже — голени. Иногда отмечается субфебрилитет.

Осложнения

При несвоевременной диагностике и недостаточной терапии паранефрит обычно осложняется распространением воспаления с развитием забрюшинной флегмоны или прорывом абсцесса в брюшную, плевральную полости, малый таз, прямую кишку, мочевой пузырь, под кожу в области 12-го ребра или над гребнем подвздошной кости. У таких пациентов наблюдается перитонит, эмпиема плевры, парапроктит, параметрит, формируются почечные свищи. При гематогенной генерализации процесса возможен сепсис и инфекционно-токсический шок. Сдавление почечной паренхимы и сосудов при хронических склеротических и фиброзно-липоматозных паранефритах провоцирует развитие нефрогенной артериальной гипертензии.

Диагностика

При хроническом течении и на инфильтративном этапе острого паранефрита, когда локальная симптоматика отсутствует, постановка диагноза зачастую затруднена. Определенную роль играет физикальное обследование, позволяющее визуально определить реакцию со стороны кожи и мускулатуры, искривление позвоночного столба, пальпаторно выявить инфильтрат, особенности расположения и характер поверхности почек, положительные симптомы Пастернацкого и Израэля. Наиболее информативны для диагностики паранефрита инструментальные методы:

- Эхография. УЗИ почек дает возможность обнаружить и четко локализовать очаги гнойного расплавления, представленные гипоэхогенными или анэхогенными округлыми образованиями с четким контуром. При хроническом варианте паранефрита определяется неоднородность эхоструктуры тканей. Более точные данные удается получить во время КТ почек.

- Рентгенография. На обзорных урограммах позвоночный столб нередко сколиотически искривлен в поясничном отделе, контур поясничной мышцы возле пораженной почки отчетливо сглажен или не просматривается. В зависимости от локализации и размеров паранефрального инфильтрата почка имеет нормальный или сглаженный контур. Иногда почечная паренхима на рентгеновском снимке не визуализируется. По данным экскреторной урографии мочеточник на стороне паранефрита зачастую отклонен латерально либо медиально. При проведении исследования во время дыхания выявляется значительное ограничение или отсутствие подвижности пораженной почки. Из-за сдавливания воспалительным инфильтратом лоханки и чашечки могут выглядеть деформированными.

- Диагностическая пункция. Выполняется редко, преимущественно в случаях четко отграниченного инфильтрата. Обнаружение гноя в околопочечной жировой капсуле служит прямым подтверждением паранефрита. Полученный материал исследуется микробиологически для определения возбудителя и установления его чувствительности к антибиотикам.

По показаниям врач-нефролог назначает консультации абдоминального хирурга, пульмонолога, гастроэнтеролога, инфекциониста, фтизиатра, онколога. Вспомогательную роль при обследовании играет рентгеноскопия, при помощи которой подтверждается ограниченная подвижность и высокое стояние диафрагмы, наличие плеврального выпота со стороны поражения. Для оценки функционального состояния почечной ткани производится нефросцинтиграфия.

В общеклиническом анализе крови обнаруживаются общевоспалительные изменения: значительное увеличение содержания лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, высокое СОЭ. Могут снижаться уровни эритроцитов и гемоглобина. Лейкоцитурия, бактериурия в общем анализе мочи выявляются только при первичном поражении почечной паренхимы. При тяжелом течении паранефрита возможны признаки токсического повреждения фильтрующего аппарата: микрогематурия, цилиндрурия, альбуминурия.

Дифференциальный диагноз

Воспаление паранефрона дифференцируют с:

- пионефрозом

- опухолями и кистами почек

- забрюшинной флегмоной другого происхождения

- параколитом

- печеночным и поддиафрагмальным абсцессом

- аппендицитом, аппендикулярным инфильтратом,

- ретроцекальным абсцессом

- острым холециститом

- плевритом и пневмонией.

При тяжелых вариантах течения и отсутствии местных «почечных» симптомов в первые дни заболевания может потребоваться дифференциальная диагностика паранефрита с

Лечение паранефрита

Больных с острым воспалением паранефрона рекомендуется экстренно госпитализировать в урологический стационар. При хронических вариантах паранефрита возможно догоспитальное обследование с последующим плановым амбулаторным или стационарным лечением. Выбор консервативной или оперативной тактики ведения пациента зависит от характера воспалительных изменений и формы течения заболевания:

- При остром инфильтративном паранефрите. Лечение начинается с назначения антибиотиков. Выявление грамположительной флоры служит показанием для использования полусинтетических пенициллинов, макролидов, цефалоспоринов 2-3-го поколения в комбинации с сульфаниламидными препаратами. Для элиминации грамотрицательных микроорганизмов рекомендованы аминогликозиды и фторхинолоны. Прием антибактериальных средств дополняют дезинтоксикационной, иммуномодулирующей и витаминотерапией.

- При остром гнойном паранефрите. Требуется хирургическая санация очага инфекции. Для удаления гноя чаще выполняют пункционное дренирование, реже — широкое вскрытие абсцесса (люмботомию). У больных с задним паранефритом возможно проведение вмешательства через межмышечный доступ. При сочетании паранефрального воспаления с пионефрозом сначала осуществляется нефростомия, а затем нефрэктомия. После операций назначают антибактериальную терапию препаратами широкого спектра с учетом типа возбудителя.

- При хроническом паранефрите. Лечение может быть как консервативным, так и хирургическим. При отсутствии осумкованного гнойного очага и пионефроза обычно применяют антибиотики в сочетании с глюкокортикостероидами, рассасывающими, общеукрепляющими средствами, физиотерапевтическими процедурами. Хирургическое вмешательство для удаления гнойника выбирается по тем же принципам, что и при остром воспалении. Сдавление почки при склерозировании клетчатки является показанием для иссечения паранефрона.

Терапию всех форм паранефрита эффективно дополняют физиопроцедуры: диатермия, УВЧ, грязевые и парафиновые аппликации, массаж, УФО. При наличии гнойно-септических осложнений с выраженным интоксикационным синдромом и нарушением почечной фильтрации рекомендовано проведение экстракорпоральной детоксикации — гемосорбции, плазмафереза, плазмосорбции, гемодиализа.

Прогноз и профилактика

Своевременное выявление и адекватная антибактериальная терапия позволяют купировать большинство случаев острого паранефрита на начальной инфильтративной стадии без проведения операции. Правильный выбор способа и времени выполнения хирургического вмешательства при гнойном воспалении обеспечивает быструю санацию абсцесса и сохранение почки.

Прогноз хронического паранефрита определяется состоянием почечных функций и уродинамики. Профилактика заболевания направлена на своевременное лечение урологических заболеваний, санацию очагов хронической инфекции, предупреждение распространенных гнойных осложнений при абдоминальной и тазовой патологии, укрепление иммунитета.

Источник