- Перитонит

- Причины перитонита

- Классификация

- Клинические проявления патологии

- Диагностика

- Основные методы лечения

- Хирургическое лечение

- Послеоперационный период и прогноз

- Острый перитонит

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины острого перитонита

- Классификация

- Симптомы острого перитонита

- Диагностика острого перитонита

- Лечение острого перитонита

- Прогноз и профилактика

Перитонит

Среди основных причин смерти больных с острыми хирургическими заболеваниями перитонит занимает лидирующую позицию. Это связано с внезапным началом и быстрым распространением патологического процесса, который влечет нарушение функций жизненно важных органов.

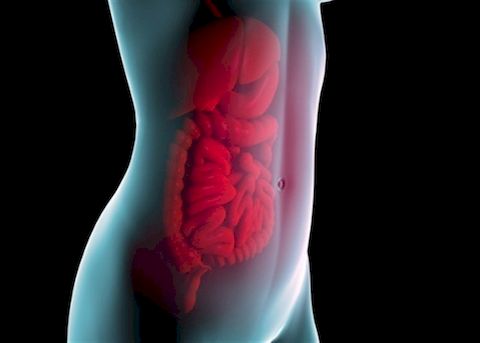

Перитонит – воспалительный процесс брюшины острого или хронического течения. Он возникает в результате попадания в брюшную полость патогенных микроорганизмов. Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи и госпитализации. Как вовремя распознать перитонит, можно ли его предупредить, и что делать, если поставлен такой диагноз — расскажем далее в статье.

Причины перитонита

Брюшина — это полое пространство, в котором располагается органы пищеварительной и мочеполовой системы, а также желудок, печень, селезенка и поджелудочная железа.

Чаще всего к воспалению полого органа приводит образование в его стенке сквозного дефекта или перфорация. В результате в брюшную полость попадают болезнетворные бактерии и микробы. Перфорация возможна:

- при травме органов брюшины;

- прободной язве;

- химическом ожоге ЖКТ;

- несостоятельности желудочно-кишечных анастомозов (искусственные соединения органа, созданные при помощи операции).

Нередко к перитониту приводят запущенные заболевания внутренних органов или их осложнения. Это может быть длительная непроходимость кишечника, ущемления грыжи, холецистит, аппендицит или гинекологические заболевания.

В группе риска находятся мужчины среднего возраста с хроническими заболеваниями органов брюшины. Это связано с тем, что мужчины склонны редко посещать врачей при незначительных болях и дискомфорте. Это приводит к запоздалому обращению за медицинской помощью и хирургическим осложнениям.

Классификация

По происхождению выделяют 3 вида:

- Первичный — редкий вид, диагностируется не более чем, у 5% больных. Инфицирование патогенной микрофлорой происходит без перфорации брюшины, то есть бактерии попадают в полый орган преимущественно через лимфу или кровь от других зараженных органов. У детей такая форма перитонита возникает в раннем детстве, до 5 лет. Провоцирующий фактор — нефротический синдром, красная волчанка.

- Вторичный — причиной становятся острые хирургические патологии. Это может быть обострение аппендицита, холецистит, панкреатит, онкологические образования или кишечная непроходимость. Такая форма заболевания диагностируется и в результате открытых или закрытых травм брюшной полости.

- Третичный — это тяжелая инфекция, которая возникает через 2 суток после успешного оперативного лечения вторичного перитонита. Но из-за сниженного иммунного статуса больного, организм не способен сформировать адекватный ответ на хирургическое вмешательство. Хирурги одной из причин называют наличие у больного длительной скрытой внутрибрюшной инфекции, которая не поддается оперативному лечению. При такой форме перитонита высокий риск летального исхода.

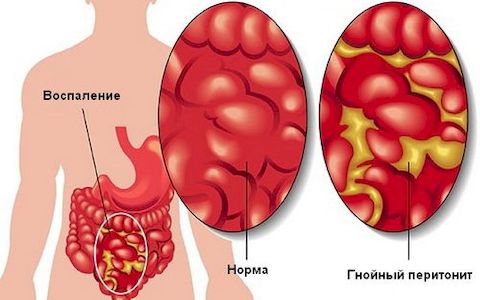

По характеру жидкости (экссудата), которая стала причиной воспалительного процесса в брюшной полости, выделяют: гнойный, желчный, каловый, фиброзный и серозный перитонит.

Брюшная полость анатомически разделена на 9 областей: правая предреберная, правая боковая, правая подвздошная, надлобковая, околопупочная, эпигастральная, левая предреберная, левая боковая и левая подвздошная. В зависимости от того, на какие области брюшины распространился патологический процесс, медицина выделяет:

- Отграниченный перитонит или абсцесс — воспаление имеет четко ограниченные границы в виде спаек или фиброзного налета. Наиболее часто встречающиеся подпеченочный, межкишечный или поддиафрагмальный.

- Разлитой диффузный — поражает большую часть брюшной полости без тенденции к четкому отграничению. Границы точно определить проблематично. Может захватывать несколько смежных областей.

- Местный — располагается рядом с тем органом, от которого произошло инфицирование. Занимает, как правило, одну область.

- Распространенный — патологический затрагивает сразу несколько анатомических областей.

- Общий — патологический процесс охватывает всю брюшную полость.

Наиболее распространенной формой в хирургии является разлитой перитонит с гнойным экссудатом.

Клинические проявления патологии

Симптоматика различна, и зависит от стадии патологического процесса, а также причины воспаления. Наиболее распространенные проявления:

- боль в брюшной области, которая усиливается при движении;

- тошнота;

- рвота;

- повышение температуры, озноб.

В период реактивной стадии (первые сутки развития воспаления) главным признаком являются резкие болевые ощущения постоянного характера. Обычно человек лежит на боку, согнувшись, и старается не двигаться. Если источник перитонита находится в верхней области брюшины, то боль может отдавать в спину или область плеч. При локализации воспаления в нижнем отделе возможны ложные позывы в туалет, боли в области таза и промежности.

Рвота не приносит облегчения. Наблюдается учащенный пульс, более 100 ударов в минуту. Артериальное давление может быть немного понижено. При осложнении некоторых заболеваний кишечника может быть кал с примесью крови.

При повышении интоксикации организма наступает токсическая стадия перитонита. Симптоматика сглаживается, так как защитное напряжение мышц ослабляется. Боль может уменьшится. Наблюдается так называемый симптом гробового молчания, когда в кишечнике не слышно перистальтических шумов. Живот напряжен, возникает задержка газов и стула.

Температура тела повышается до 38—39° градусов. Сознание становится спутанным. Наступает терминальная стадия, которая характеризуется сильным упадком сил, поверхностным дыханием, и сильной обильной рвотой содержимого кишечника. На этой стадии увеличивается риск летального исхода без немедленной медицинской помощи.

Перитонит нередко приводит к развитию септического шока, сепсису или печеночно-почечной недостаточности.

Диагностика

Основной диагностический метод — пальпация брюшины. Это позволяет определить степень напряжения мышц и локализацию воспалительного процесса.

Для подтверждения диагноза назначаются лабораторные анализы: общий анализ крови, мочи; кровь на печеночные пробы. Также рекомендуется проведение УЗИ брюшной полости. Но из-за сильного вздутия живота и сильного болевого синдрома такое обследование не всегда удается провести, особенно если человек находится на терминальной стадии.

При подозрении на сепсис неясного происхождения проводят диагностическую лапароскопию. Это малоинвазивное оперативное вмешательство через небольшие проколы.

Справка! Лапароскопия — это современный и щадящий метод определения точной причины острых болей в области живота. Ее преимущество заключается в том, что одновременно с диагностическим осмотром брюшины врач имеет возможность провести оперативное лечение, если в этом есть необходимость. Точность такого метода достигает 90%.

Одним из первых доступных инструментальных исследований при тяжелом состоянии больного является обзорная рентгенография брюшной полости. Ее можно сделать в боковом положении или лежа на спине.

Основные методы лечения

Главная цель — выявить и устранить источник инфекции, а также повысить иммунные силы организма. Учитывая, что инфекционный процесс способен затрагивать всю брюшную полость, то лечение должно быть комплексным. Оно включает предоперационную терапию инфузионными растворами и антибиотикотерапию. Это подготовительный этап перед операцией, которая является единственным эффективным методом устранения перитонита.

Хирургическое лечение

Основные этапы оперативного вмешательства при любых формах патологии:

- Радикальное полное устранение экссудата при помощи промывания специальным раствором.

- Проведение декомпрессии кишечника. Это необходимо из-за того, что при перитоните любой формы кишечник сдавливается, и находится в состоянии пареза.

- Дренирование брюшины с выводом дренажей в подкожную жировую клетчатку.

- Зашивание с оставлением дренажей для последующего лечения остаточной инфекции. Если операция проводилась на начальном реактивном этапе, то возможно завершение операции без дренирования. В этом случае хирурги должны быть уверены, что организм с остаточной инфекцией справится самостоятельно.

В большинстве случаев применяется срединная лапаротомия. Она позволяет получить оптимальный доступ ко всем областям брюшной полости.

Послеоперационный период и прогноз

После оперативного вмешательства важно не допустить осложнений. Для этого назначаются антибактериальные препараты внутривенно и иммунная терапия. Для купирования болевого синдрома применяют обезболивающие медикаменты.

Прогноз зависит от того, насколько вовремя удалось диагностировать воспалительный процесс и ликвидировать его. Вероятность летального исхода зависит от общего состояния пациента, возраста, наличия сопутствующих заболеваний и тяжести развития перитонита. На 1 и 2 стадии прогноз при адекватной терапии благоприятный. На терминальной стадии происходит сильное повреждение органов брюшной полости, что приводит к их дисфункции. В этом случае смертность достигает 70‒80%.

Чтобы избежать этой патологии необходимо своевременно лечить хронические заболевания ЖКТ, а при острых состояниях немедленно обращаться за медицинской помощью.

Источник

Острый перитонит

Острый перитонит – одна из разновидностей хирургической инфекции брюшины, сопровождающаяся выраженными местными изменениями и общими функциональными расстройствами в организме. В клинической картине преобладают явления шока, пареза кишечника, боли в животе, тошнота, рвота, напряжение передней брюшной стенки, обезвоживание. Диагностика острого перитонита предусматривает проведение обзорной рентгенографии ОБП, УЗИ и МСКТ органов брюшной полости, электроэнтерографии, лапароцентеза либо диагностической лапароскопии, клинических и биохимических анализов крови. Лечение комплексное, включает как консервативные, так и хирургические мероприятия.

МКБ-10

Общие сведения

Острый перитонит является одной из самых важных проблем ургентной хирургической службы. Пациенты с воспалительными процессами брюшины составляют около 20% всех больных, требующих неотложной хирургической помощи по поводу острых заболеваний и травм брюшной полости. В структуре причин перитонитов преобладают перфорации различных отделов пищеварительного тракта (треть пациентов), деструктивные аппендициты и другая патология толстого кишечника (каждый второй случай), заболевания тонкого кишечника (каждый десятый случай). Отдельную группу составляют пациенты с проникающими ранениями органов брюшной полости, послеоперационными осложнениями. Развитие перитонита тесно связано с поздним обращением за медицинской помощью, и соответственно, с поздним оперативным вмешательством.

Причины острого перитонита

В подавляющем большинстве случаев источником острого перитонита является неспецифический воспалительный процесс. Непосредственной причиной при этом может выступать аппендицит (до 65%), прободная язва желудка или ДПК (до 15%), гнойный либо калькулезный холецистит и гнойный панкреатит (до 10%), некроз внутренних органов (кишечная непроходимость, ущемление грыжи, тромбоз мезентериальных сосудов) – до 5%, воспалительные процессы малого таза (до 12%), травма, послеоперационные осложнения.

Выделяют три фазы течения перитонита. В реактивную фазу происходит активация защитных механизмов организма в ответ на проникновение микроорганизмов в брюшную полость; при перфорации полого органа длится до 12 часов, при воспалительных заболеваниях – до суток. Далее следует токсическая фаза — прогрессирование инфекционного процесса приводит к расстройствам функционирования внутренних органов, в течение 12-24 часов при перфорации полого органа и одних-двух суток при воспалительной патологии. Терминальная фаза характеризуется тяжелейшей полиорганной недостаточностью, развивающейся в течение 24-36 часов при перфорациях и 48-72 часов при воспалении внутренних органов.

Наиболее благоприятной для излечения является реактивная фаза – при осуществлении оперативного вмешательства на этом этапе прогрессирование острого перитонита останавливается, летальность очень низкая. В токсической фазе погибает каждый пятый пациент. Терминальная фаза развивается при отсутствии своевременного лечения и у девяти пациентов из десяти приводит к летальному исходу.

Классификация

В отечественной абдоминальной хирургии единой классификации острых перитонитов не существует. Согласно классификации от 2009 года, принято разделение по таким критериям:

- По этиологии – первичный (туберкулезной этиологии, спонтанный) в одном случае из 100; вторичный (связанный с воспалением и перфорацией внутренних органов, послеоперационными осложнениями, травмами и ранениями) в 95% наблюдений; третичный (вялотекущий и персистирующий) не более 5% пациентов.

- По распространенности – отграниченный (абсцессы и инфильтраты брюшной полости), неотграниченный (местный распространяется не более чем на три анатомических региона; распространенный — более чем на три).

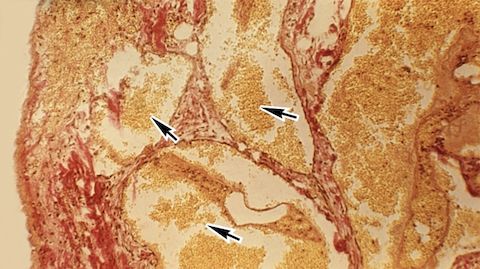

- По свойствам выпота в брюшной полости – серозный, фибринозный, гнойный, геморрагический, каловый, химический, смешанный.

- По характеристикам возбудителя – аэробный и анаэробный, грамположительный и грамотрицательный, специфический.

- По тяжести течения – с отсутствием либо наличием признаков сепсиса, инфекционно-токсического шока.

- По характеру осложнений – с внутрибрюшными осложнениями, ангиогенной инфекцией, вторичной инфекцией дыхательных путей, мочеполового тракта и др.

Симптомы острого перитонита

В реактивной фазе острого перитонита пациент предъявляет жалобы на интенсивную боль в животе, тошноту, отсутствие отхождения газов и стула, появление напряжения передней брюшной стенки и симптомов напряжения брюшины. Явления интоксикации выражаются в высокой лихорадке, сухости и обложенности языка, тахикардии.

Примерно на вторые-третьи сутки от начала острого перитонита состояние пациента ухудшается за счет нарастания органной дисфункции. Отмечаются начальные изменения психики, больной становится беспокойным. Появляется одышка, нарастает вздутие живота. Напряжение передней брюшной стенки уменьшается, но симптомы раздражения брюшины сохраняются. Перистальтика кишечника отсутствует, появляется рвота кофейной гущей. В анализах регистрируются воспалительные изменения, признаки недостаточности функций печени, почек.

На третьи-четвертые сутки развивается терминальная стадия, во время которой отмечается мнимое улучшение состояния пациента за счет отграничения воспалительного процесса. Боли в животе ослабевают, но на прогрессирование интоксикации указывает то, что черты лица заостряются и принимают страдальческое выражение. Больной становится безучастным, неподвижно лежит в постели. Дыхание поверхностное и частое, передняя брюшная стенка не участвует в акте дыхания. Отмечается тахикардия, пульс ослаблен. Рвота принимает каловый характер.

Дифференцировать острый перитонит следует с острым инфарктом миокарда, осложнениями беременности, острым животом без перитонита. Острый перитонит может осложняться инфицированием краев раны, формированием кишечных свищей и компартмент-синдрома (критическое повышение внутрибрюшного давление, приводящее к полиорганной дисфункции и смерти пациента), сепсисом и ДВС-синдромом, дистресс-синдромом взрослого типа, полиорганной недостаточностью, кишечной мальабсорбцией.

Диагностика острого перитонита

При подозрении на острый перитонит требуется консультация гастроэнтеролога, врача-эндоскописта, хирурга. Отсутствие перистальтики кишечника и резорбции жидкости брюшиной на фоне острого перитонита приводит к тяжелым водно-электролитным нарушениям. Недостаточность работы печени и почек проявляется значительной гипопротеинемией, повышением уровня азотистых шлаков, анемией. Неспецифическими признаками перитонеального сепсиса являются лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение уровня прокальцитонина и С-реактивного пептида.

Из инструментальных методов диагностики наиболее информативными являются обзорная рентгенография и МСКТ органов брюшной полости. Проведение компьютерной томографии обычно требует значительных временных и финансовых затрат, поэтому для диагностики острого перитонита практически не применяется. На обзорной рентгенографии ОБП визуализируются перераздутые петли кишечника, чаши Клойбера, свободный газ в брюшной полости, релаксация или ограничение подвижности куполов диафрагмы.

Проведение УЗИ органов брюшной полости может быть затруднено из-за пареза кишечника, однако при остром перитоните помогает выявить выпот в брюшной полости, первичный очаг; может использоваться для дифференциальной диагностики. Вспомогательное значение имеет и электроэнтерография. При затруднениях постановки диагноза проводится лапароцентез либо диагностическая лапароскопия.

Лечение острого перитонита

Пациенты с острым перитонитом требуют ургентной госпитализации в отделение интенсивной терапии для предоперационной подготовки. После оперативного лечения восстановительная терапия может проводиться в отделении хирургии либо гастроэнтерологии.

Лечение острого перитонита должно быть комплексным, включать в себя консервативные и хирургические мероприятия. Целями лечения острого перитонита являются: контроль инфекционного процесса, эрадикация бактерий и устранение их токсинов, восстановление функций внутренних органов. Консервативные мероприятия включают в себя введение антибиотиков широкого спектра действия, интенсивную инфузионную терапию, респираторную и гемодинамическую поддержку, мероприятия по замещению функции почек, эфферентные методы детоксикации, парентеральное питание и т. д.

Хирургическая тактика также может быть консервативной и оперативной. Консервативная хирургическая тактика включает в себя чрескожное дренирование абсцесса брюшной полости. Операция при перитоните проводится в несколько этапов: разрез передней брюшной стенки, новокаиновая блокада, устранение источника острого перитонита, тщательная санация всей брюшной полости, декомпрессия кишечной трубки, наложение дренажей брюшной полости и ушивание операционной раны. Антибактериальная терапия продолжается и после операции, курс должен быть достаточно длительным для эрадикации микробных агентов и полного регресса воспалительного процесса.

Прогноз и профилактика

Индивидуальный прогноз при остром перитоните составить достаточно сложно, так как он зависит от многих факторов. В качестве прогностических признаков острого перитонита используют такие показатели: ректальная температура, среднее артериальное давление и частота сокращений сердца, частота дыхания, рН крови, уровень электролитов, гематокрита, лейкоцитов, креатинина, возраст пациента, длительность заболевания от появления первых симптомов до обращения в клинику и др. Профилактика острого перитонита вторична и заключается в своевременном выявлении и лечении заболеваний, которые могут привести к этому состоянию.

Источник