- Опухоли средостения: что это такое, классификация.

- Какие симптомы укажут на рак средостения?

- Диагностика опухоли средостения.

- Лечение опухолей средостения.

- Прогноз рака средостения.

- Филиалы и отделения, в которых лечат опухоль средостения (рак тимуса)

- Органы средостения по средней линии что это значит

- Томографические методы исследования средостения

Опухоли средостения: что это такое, классификация.

Опухоли средостения – общее название новообразований, которые расположены в медиастинальном пространстве груди. В 40% случаев диагностирования опухоли являются злокачественными, и тогда ставится диагноз рак средостения. Все опухоли делятся на две большие группы – первичные и вторичные. В первом случае речь идет о тех новообразованиях, которые формируются непосредственно в области средостения, во втором – опухоли образуются сначала в тканях, расположенных вне обозначенной области, а рак средостения развивается уже из метастаз. Иногда опухоли средостения называют рак тимуса, но это не совсем корректное обозначение диагноза. Дело в том, что он обозначает наличие злокачественных клеток в вилочковой железе, тогда как опухоли средостения могут начать свой рост и из других структур.

В зависимости от локализации опухоли различают следующие виды злокачественных новообразований:

- передняя часть средостения – герминогенные опухоли, тимомы, лимфомы, дизэмбриогенетические опухоли, феохромоцитомы;

- средняя часть средостения – метастатическая карцинома, лимфома;

- задняя часть средостения – нейрогенные опухоли, вторичные опухоли (меланомы, саркомы).

Злокачественные новообразования средостения диагностируются чаще всего в возрасте 18-45 лет, какой-то гендерной предрасположенности не отмечается.

Отдельно в медицине рассматриваются мезенхимальные опухоли – представляют собой рак мягких тканей, к таковым относятся липомы и гемангиомы, лейомиосаркомы и фибромы. Поражают разные части средостения, относятся к группе вторичных, потому что «вырастают» из метастаз.

К редким опухолям средостения относятся липо- и фибросаркомы. Их опасность заключается в том, что они долгое время протекают бессимптомно и пациент обращается за помощью к врачу при выраженных нарушениях, когда рак находится уже на 3 и 4 стадии развития. Также к этой группе относится рак тимуса (тимома) – развивается в клетках вилочковой железы.

Какие симптомы укажут на рак средостения?

Рак может протекать в двух стадиях – бессимптомной и с выраженными признаками. Продолжительность прогрессирования опухоли средостения без симптомов зависит от нескольких факторов – место локализации новообразования, уровень общего иммунитета, возраст человека. Часто бессимптомно протекающий рак диагностируется случайно, во время проведения стандартной процедуры флюорографии в рамках диспансеризации.

К основным признакам рака средостения относятся:

- кашель – сухой, приступообразный, не проходящий даже после прохождения курса лечения;

- одышка – появляется сначала после физических нагрузок, но очень быстро начинает беспокоить человека и в покое;

- боль в области груди – возникает спонтанно, периодически исчезает, усиливается во время кашля, носит давящий характер;

- кровохарканье – симптом, присущий редким опухолям средостения, свидетельствует о стремительном росте опухоли и повреждении структур дыхательных путей;

- внезапное похудение – больной начинает терять вес даже на фоне привычного аппетита: до 15 кг в течение 3-4 недель;

- общая слабость – больной испытывает постоянное желание лечь и отдыхать, работоспособность уменьшается и не восстанавливается даже после качественного отдыха;

- незначительное повышение температуры тела – происходит спонтанно, не превышает субфебрильных показателей.

Злокачественные опухоли растут достаточно быстро, поэтому переход из бессимптомной стадии в форму с выраженной клинической картиной недолгий. Могут проявляться и дополнительные симптомы типа отечности верхней части туловища и лица, синюшного цвета лица, расширения подкожных вен шеи.

Самым ранним проявлением рака средостения считается болевой синдром, особенно часто он проявляется при раке тимуса. В таком случае боли идентичны приступам стенокардии. Существует и ряд специфичных признаков опухолей средостения:

- для мезенхимальных опухолей характерны зуд кожи и повышенная потливость в ночное время суток;

- герминогенные опухоли могут сопровождаться птозом (опущением) век, понижением уровня глюкозы в крови;

- при нейрогенных опухолях нередко отмечается спонтанное повышение артериального давления;

- редкие опухоли средостения проявляются изжогой, диареей (поносом).

Общие симптомы, слабовыраженная клиническая картина, многообразие признаков, которые присущи и другим патологиям, делают диагностику только по жалобам пациента и стандартным обследованиям практически невозможной. Кроме этого, опухоли средостения могут быть и доброкачественными – например, рак тимуса по своей клинической картине полностью идентичен признакам доброкачественных новообразований в вилочковой железе.

Диагностика опухоли средостения.

Опухоль средостения может быть диагностирован инструментальными методами, которые являются самыми информативными:

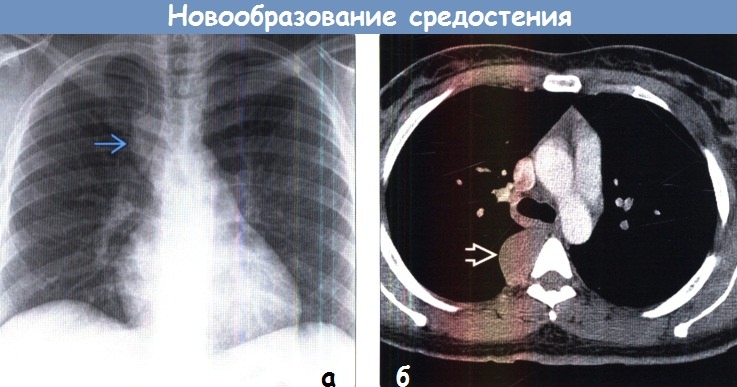

- Рентгенография. В большинстве случае комплексного рентгенологического исследования достаточно для выявления опухоли разных отделов средостения, в том числе и рака тимуса. Врачи не только подтверждают факт наличия новообразования, но и могут дать ему характеристику – форму, размер и локализация. Если подозревается рак средостения любого вида, то пациенту назначается рентгеноскопия грудной клетки. Если есть подозрение на развитие мезенхимальной опухоли, то проводится рентгенография пищевода.

- Компьютерная томография. Назначается для подтверждения диагноза и получения данных о нейрогенной опухоли – размер, степень распространения, форма, точная локализация. Данные такого исследования более точные, чем рентгенография. На их основе врач может проработать тактику проведения хирургического вмешательства. Дополнительно выполняется магнитно-резонансная томография, она дает возможность определить степень поражения мягких тканей средостения, подтвердить или опровергнуть факт распространения метастаз в лимфатические узлы.

- Эндоскопия. Опухоли средостения могут прорастать в бронхи, трахею и для исключения или подтверждения такого роста используется бронхоскопия, видеоторакоскопия или медиастиноскопия.

Если перечисленных обследований недостаточно, то назначается хирургическая биопсия. Морфологическое исследование биологического материала позволяет полностью охарактеризовать рак средостения. Эта манипуляция важна для классификации опухоли – будет ли диагностирован именно рак тимуса или опухоль представляет собой доброкачественное образование.

Если есть подозрение на тимому (рак тимуса), то целесообразно проводить ультразвуковое исследование. Оно не выявит опухоль средостения, но даст возможность оценить состояние лимфатических узлов и жировой ткани в подключичной области.

К общим методам диагностики относятся анализы крови (общий, биохимический, коагулограмма), анализ мочи (общий), ЭКГ.

Лечение опухолей средостения.

Самым эффективным методом лечения опухолей средостения считается его хирургическое удаление, которое всегда сопровождается и специфической терапией. Если диагноз был поставлен на ранней стадии, врач может четко определить размер и форму опухоли, то применяется радиохирургический метод ее удаления по системе КиберНож. В случае больших размеров опухоли средостения удаляются классическим хирургическим методом с последующей химиотерапией. Диагностирование рака на поздней стадии делает нецелесообразным оперативное удаление новообразования, поэтому пациенту назначают только поддерживающее лечение (химиотерапия или лучевая) – рак средостения прекращает стремительно разрастаться, снижается вероятность распространения метастаз, облегчается симптоматика.

Если диагностирован рак тимуса (тимома), то врач опирается на данные исследований – каков размер опухоли средостения, есть ли ее разрастание. В некоторых случаях сначала проводится несколько курсов химиотерапии и только после этого назначается хирургическое лечение. Дополнительно, после проведения операции по удалению опухоли средостения, пациенту назначают гормональные препараты, иммуноподдерживающие средства.

Принимать решение о проведении терапевтического лечения или хирургического удаления опухоли средостения может только лечащий врач. Операция выполняется только в том случае, если специалист будет уверен в том, что он сможет удалить сразу все новообразование. Так как диагноз рак средостения часто ставится на поздних стадиях заболевания, то даже хирургические методы могут быть бесполезными по причине распространения метастаз, поражения внутренних органов и мягких тканей вокруг средостения.

Прогноз рака средостения.

Теоретически прогнозы на выздоровление при диагностировании опухоли средостения (рака тимуса) положительные. Но проблема заключается в сложностях диагностики – клиническая картина не типичная для злокачественных образований, часто люди либо предпринимают попытки лечения сами, либо обращаются со стандартными жалобами к врачу и им ставят неверный диагноз. Пока проводится лечение неверного заболевания, время проходит и наступает рак, средостения достигает тяжелой стадии. При своевременном выявлении рака тимуса вероятность благоприятного исхода составляет 68%.

Опухоли средостения (рак тимуса) возможно вылечить, но при условии своевременного выявления. Хирургический метод и последующая химиотерапия дают возможность полностью выздороветь. По причине неспецифической клинической картины диагностирование на ранней стадии затруднено, поэтому важно проходит диспансеризацию – это реальный шанс полностью избавиться от злокачественных образований.

Филиалы и отделения, в которых лечат опухоль средостения (рак тимуса)

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

В Отделе торакоабдоминальной онкохирургии

Заведующий отделом – д.м.н. А.Б. РЯБОВ

В Отделении торакальной хирургии

Контакты: (495) 150 11 22

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Заведующий Отделом торакоабдоминальной онкологии – д.м.н. В.Ю. СКОРОПАД

Источник

Органы средостения по средней линии что это значит

Оценка средостения часто начинается с выполнения рентгенографии. Выявление патологических изменений на рентгенограмме является достаточно сложной задачей и требует наличия опыта и знания ориентиров и контуров средостения в норме. В средостении располагается множество различных органов и типов тканей. За исключением дыхательных путей, а иногда и пищевода, заполненного воздухом, большинство органов при рентгенографии характеризуются однородной жидкостной плотностью.

По этой причине патологические образования часто проявляются лишь незначительным изменением контура средостения. Поэтому для соблюдения систематического подхода к описанию изменений в средостении рекомендуем пользоваться представленным ниже алгоритмом.

Шаг 1: Есть ли в средостении объемное образование? Для первичной диагностики заболеваний органов грудной клетки широко используется рентгенография в прямой передней и боковой проекциях. Несмотря на то, что у пациентов с патологическими образованиями, в средостении могут выявляться определенные симптомы, часто данные образования обнаруживают случайно при выполнении рентгенографии по другому поводу (перед хирургическим вмешательством или в рамках медицинского осмотра при приеме на работу).

Таким образом, чтобы осуществить своевременную диагностику и лечение пациента, врачам лучевой диагностики следует уметь распознавать ранние слабо выраженные патологические изменения в средостении.

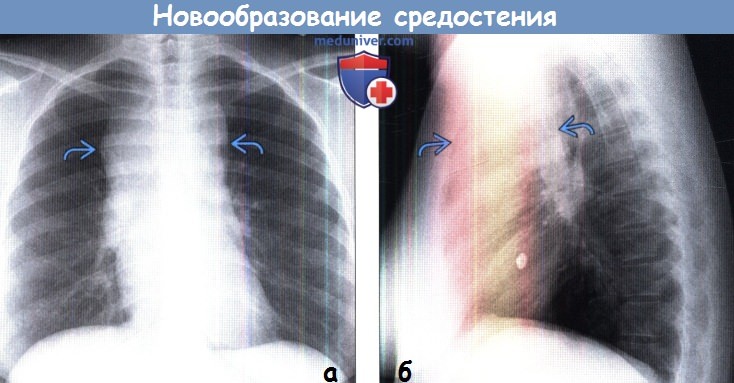

На рентгенограммах органов грудной клетки, выполненных в прямой и боковой проекциях, следует оценивать контуры средостения и определенные ориентиры (линии и полосы), поскольку именно их изменение обычно свидетельствует о наличии в средостении объемного образования. Во многих случаях объемные образования первоначально обнаруживают при рентгенографии в прямой проекции, однако некоторые образования в прямой проекции не являются краеобразующими, и поэтому визуализируются только в боковой проекции.

Узловое утолщение передней соединительной линии обычно свидетельствует о наличии патологического образования в переднем средостении; смещение азигоэзофагеального кармана предполагает наличие образования в среднем средостении; изменение паравертебральной полосы свидетельствует о параспинальной локализации образования.

Шаг 2: Является ли поражение изолированным или диффузным? В средостении могут выявляться различные опухоли, в том числе первичные и вторичные, доброкачественные и злокачественные. Рентгенологическое заключение должно содержать описание морфологических особенностей патологического образования. Объемное образование может проявляться изолированным односторонним изменением контура средостения или диффузным двухсторонним расширением средостения. В первом случае следует подозревать наличие первичного новообразования, тогда как в последнем — лимфаденопатии, в том числе обусловленной метастазами или медиастинальной лимфомой.

Лимфаденопатию можно обнаружить по изменению контуров средостения, соответствующих различным группам внутригрудных лимфатических узлов. Благодаря знанию этой особенности можно сузить дифференциальный ряд заболеваний.

Шаг 3: В каком отделе средостения выявляются патологические изменения? На данном этапе по рентгенограмме в боковой проекции определяют пораженный отдел средостения. Не имеет значения, какая классификация отделов средостения будет выбрана (по Фелсону или по Фрейзеру и Паре), поскольку целью является разумное формулирование дифференциального ряда заболеваний, с тем чтобы предложить оптимальный метод обследования и наиболее подходящую тактику ведения пациента.

Шаг 4: Выявляются ли сопутствующие патологические изменения? Выявление сопутствующих патологических изменений может позволить врачу лучевой диагностики сузить дифференциальный ряд заболеваний. Например, при наличии изолированного объемного образования в переднем средостении и узелков в легком следует подозревать злокачественную эпителиальную опухоль тимуса.

Определенный характер кальцификации соответствует гранулематозной лимфаденопатии, медиастинальной тератоме, медиастинальному зобу, нейрогенным опухолям или аневризме. При эрозии костей в результате давления на них паравертебрального образования следует предположить нейрогенную его этиологию (нейрогенная опухоль и боковое менингоцеле грудного отдела позвоночника). В то же время обнаружение паравертебрального объемного образования в сочетании с признаками хронической анемии при исследовании костей скелета, сердца и легких свидетельствует о экстрамедуллярном гемопоэзе.

Шаг 5: Формулировка дифференциального диагноза. Последним этапом оценки средостения является разумная формулировка дифференциального диагноза в зависимости от того, является ли патологическое образование изолированным или диффузным, в каком отделе средостения оно расположено и выявляются ли при рентгенографии сопутствующие патологические изменения. На дифференциальный ряд заболеваний влияют демографические особенности (возраст, пол), сведения анамнеза (например, стаж курения) и наличие или отсутствие симптомов.

Например, у курящего мужчины пожилого возраста с синдромом верхней полой вены крупное объемное образование в среднем средостении, вероятнее всего, будет соответствовать распространенному раку легких, причем чаще всего мелкоклеточной карциноме. У молодой женщины с жалобами на лихорадку, ночную потливость и потерю веса диффузное двухстороннее расширение преимущественно переднего средостения с большой вероятностью будет обусловлено наличием лимфомы, причем чаще всего лимфомы Ходжкина. Изолированное объемное образование в переднем средостении, случайно выявленное у мужчины или женщины среднего возраста, вероятнее всего, соответствует тимоме.

КТ органов грудной клетки позволяет установить преимущественную локализацию объемного образования в каком-либо отделе средостения: преваскулярном, висцеральном или паравертебральном. Крупные новообразования с местнодеструирующим характером роста могут выявляться более чем в одном отделе средостения. Кроме того, поражение нескольких отделов средостения наблюдается при диффузной лимфаденопатии.

(б) У этой же пациентки при рентгенографии органов грудной клетки в боковой проекции видно, что массивное патологическое образование расположено в переднем средостении. С учетом пола, возраста и анамнеза пациентки и данных рентгенографии наиболее вероятным диагнозом является лимфома, что и было подтверждено при биопсии.

(б) У этого же пациента при рентгенографии органов грудной клетки в боковой проекции видно, что данное образование расположено в переднем средостении. С учетом симптомов, пола и возраста пациента и данных рентгенографии наиболее вероятным диагнозом является тимома, что и было подтверждено при резекции.

Томографические методы исследования средостения

КТ органов грудной клетки при наличии объемных образований средостения следует выполнять с контрастным усилением. Несмотря на то что объемные образования средостения часто имеют опухолевую этиологию, существует несколько неопухолевых заболеваний, которые поражают средостение и имитируют новообразования.

Введение контрастного вещества позволяет оценивать сосудистые структуры и обнаруживать варианты сосудистой анатомии, что особенно важно, поскольку примерно в 10% случаев изменение контуров средостения обусловлено изменениями сосудов. По характеру контрастирования сосудов можно достоверно диагностировать аневризмы и варикозное расширение параэзофагеальных вен. Также контрастное усиление при КТ органов грудной клетки позволяет оценивать васкуляризированные опухоли и улучшать визуализацию мягкотканных структур, а также зон некроза и кистозных изменений в объемных образованиях средостения.

В случае паравертебральных патологических образований следующим этапом диагностики часто является проведение МРТ. Данный метод позволяет выявлять поражение спинного мозга, которое может наблюдаться при нейрогенных опухолях.

а) Дифференциальная диагностика по локализации. В клинической практике во многих случаях объемные образования средостения соответствуют лимфаденопатии, обусловленной распространенным раком легких, метастазами внелегочных злокачественных новообразований или лимфомами. Заподозрить данные заболевания при наличии в средостении отдельных увеличенных лимфатических узлов или их конгломератов следует соответственно у курящих лиц пожилого возраста, пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями и лиц молодого возраста с системными проявлениями.

Примерно по 20% от всех первичных новообразований преваскулярного, висцерального и паравертебрального отделов средостения приходится соответственно на тимомы, кисты и нейрогенные опухоли. Еще 30% случаев приходится на тератомы, лимфомы, гранулемы и образования щитовидной железы. Облегчить постановку диагноза может знание пола и возраста пациента и имеющихся у него симптомов. Так, и тимомы, и зрелые тератомы являются изолированными объемными образованиями преваскулярного отдела средостения, однако первые обычно наблюдаются у лиц старше 40 лет, а последние — у лиц моложе 40 лет.

б) Основные томографические особенности. Томография позволяет определить морфологические особенности объемных образований средостения и прилежащих тканей. Выявление лимфаденопатии позволяет заподозрить наличие метастазов или лимфомы, а обнаружение кальцификатов в лимфатических узлах — наличие доброкачественной гранулематозной лимфаденопатии. Визуализация интактных клетчаточных пространств позволяет определить резектабельность опухоли, а выявление признаков местнодеструирующего роста свидетельствует в пользу агрессивного характера роста опухоли.

В патологических образованиях средостения часто выявляются кистозные изменения. Обнаружение перегородок и узелков в стенках кист позволяет дифференцировать врожденные кисты с сосудистыми мальформациями или кистозными новообразованиями. Врожденные кисты характеризуются однокамерным строением, сосудистые мальформации обычно содержат множество перегородок, а узелки в стенках кист являются типичным признаком опухолей.

Обнаружение жировых включений в объемных образованиях средостения может свидетельствовать в пользу липоматоза, тимолипомы, грыжи Морганьи или экстрамедуллярного гемопоэза. В то же время наличие жировых включений в кистозном объемном образовании переднего средостения является практически патогномоничным признаком зрелой тератомы.

Интенсивное накопление контрастного вещества является типичным признаком медиастинального зоба, болезни Каслмана, гемангиомы, параганглиомы и метастазов васкуляризированных злокачественных новообразований.

в) Роль врача лучевой диагностики. Врач лучевой диагностики играет ключевую роль в оценке патологических изменений в средостении и в выборе тактики ведения пациента. Установление преимущественной локализации патологического образования в каком-либо отделе средостения позволяет формулировать дифференциальный ряд заболеваний, от чего зависит тактика и дальнейшего обследования пациента и его лечения.

По возможности следует определять, является ли патологическое образование опухолевым или неопухолевым, требует оно хирургического лечения или нет. В случае лимфом и злокачественных герминативно-клеточных опухолей может потребоваться выполнение биопсии под визуализационным контролем. В некоторых случаях лучевая картина является патогномоничной, что позволяет врачу лучевой диагностики поставить точный диагноз.

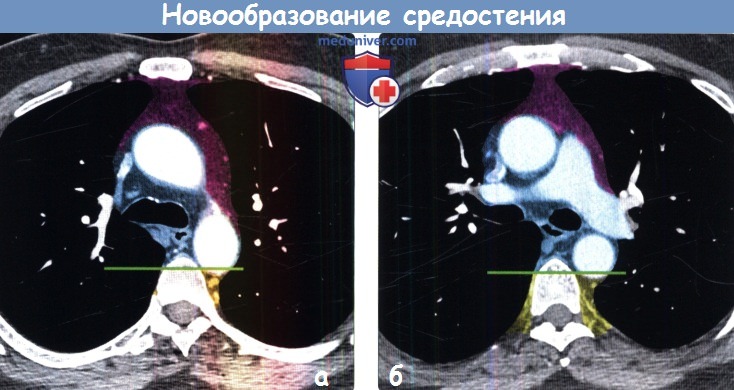

(б) На данной томограмме с контрастным усилением цветом отмечены отделы средостения по классификации ITMIG (преваскулярный — пурпурным, висцеральный — голубым, паравертебральный — желтым). Зеленой линией обозначена граница между висцеральным и паравертебральным отделами. Преваскулярный отдел охватывает сердце и перикард.

(б) При КТ с контрастным усилением на реконструкции в сагиттальной плоскости цветом отмечены отделы средостения по классификации ITMIG (преваскулярный — пурпурным, висцеральный — голубым, паравертебральный-желтым). Зеленой линией обозначена граница между висцеральным и паравертебральным отделами.

(б) У этой же пациентки при КТ с контрастным усилением визуализируются объемное образование с кальцификатами в пре-васкулярном отделе средостения и «падающий» метастаз в плевре по задней поверхности правого легкого. Данная картина, вероятнее всего, соответствует инвазивной тимоме, что и было подтверждено при биопсии.

(б) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением в висцеральном средостении визуализируется объемное образование с дольчатым контуром, которое суживает промежуточный бронх и инвазирует правую легочную артерию. Наиболее вероятный диагноз — распространенный рак легких. В данном случае была выявлена мелкоклеточная карцинома легкого.

(б) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением в паравертебральном отделе средостения визуализируется объемное образование с четким контуром. Несмотря на то что передний край данного образования пересекает воображаемую границу висцерального и паравертебрального отделов, большая часть образования расположена паравертебрально. Наиболее вероятный диагноз — нейрогенная опухоль, что и было подтверждено при хирургическом вмешательстве.

г) Список литературы:

1. Carter BW et al: A modern definition of mediastinal compartments. J Thorac Oncol. 9(9 Suppl 2): S97-101.2014

2. Takahashi К et al: Computed tomography and magnetic resonance imaging of mediastinal tumors. J Magn Reson Imaging. 32(6): 1 325-39, 2010

3. Gibbs JM et al: Lines and stripes: where did they go?-From conventional radiography to CT. Radiographics. 27(1):33-48, 2007

4. Whitten CR et al: A diagnostic approach to mediastinal abnormalities. Radiographics. 27(3):657-71, 2007

5. Fraser RS et al: Fraser and Pare’s Diagnosis of Diseases of the Chest. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co, 1999

6. Felson B. Chest Roentgenology. Philadelphia: W. B. Saunders Co, 1973

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 6.2.2019

Источник