- Значение фразеологизма «Дойти до ручки»

- Значение фразеологизма

- Происхождение фразеологизма

- Синонимы

- Тест на знание фразеологизмов

- Дойти до ручки. Три варианта происхождения фразеологизма.

- Версия первая. Хлебо-булочная. XVI-XIX век.

- Версия вторая. Станки на мускульной тяге. XVII век.

- Версия третья. Коллекторы царской России. XVII-XVIII век.

- Новое в блогах

- Значение выражения «Дойти до ручки».

- «Дойти до ручки»

- Версии происхождения и значение фразеологизма — «дойти до ручки»

Значение фразеологизма «Дойти до ручки»

Слово «ручка» имеет множество значений. Это и уменьшительно-ласкательная форма существительного «рука», и часть мебели, и устройство, помогающее открыть дверь, и элемент посуды, и деталь механизма, и канцелярская принадлежность.

У фразеологизма «дойти до ручки» также имеется несколько смыслов. Какой из них ближе к истине – попробуем разобраться.

Значение фразеологизма

Идиома «дойти до ручки» употребляется в отношении тех, кто опустился на самое дно жизни, довёл себя до крайне жалкого состояния, потерял человеческий облик.

Она может иметь два смысловых оттенка:

- Дойти до крайне бедственного материального состояния.

- Испортиться в морально-нравственном отношении.

И тот и другой случай предполагает такой момент, как потеря личного достоинства, некий предел, за которым уже нет ничего. Такое выражение уместно вспомнить, когда речь идёт о маргиналах: «Ну, всё, он уже до ручки дошёл. На улице ночует».

Не столь радикально, но всё-таки тревожно звучит подобный приговор, когда говорят об избалованном ребёнке: «Васька без отцовского пригляда совсем до ручки дошёл. Матери не слушается, деда с бабкой ни во что не ставит, пропадает где-то целыми днями, со всякой шпаной знается».

Если со значением идиомы всё понятно, то версии появления её на свет весьма противоречивы.

Происхождение фразеологизма

Их (версий), как минимум, пять.

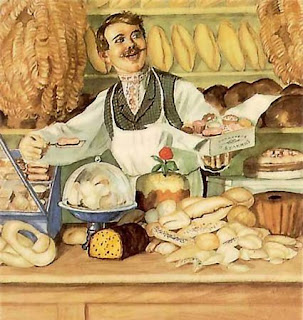

Самая распространённая история касается ручки калача – русской ярмарочной еды, которой охотно торговали калачные (калашные) ряды. Перекусить румяным калачом и запить его добрым сбитнем считалось среди горожан милым делом.

Выпекался калач в форме замка с ручкой, которую якобы не съедали, а использовали для того чтобы за неё этот калач переносить.

Ручка эта зачастую становилась грязной и замусоленной от рук людей, поэтому в гигиенических целях её отдавали собакам или крошили птицам.

Тот же, кто не гнушался доесть и «захватанную» ручку, считался последним побирушкой.

В достоверности гипотезы заставляют сомневаться два момента:

- Так ли легко расставались с ломтем сладкого пшеничного угощенья (даже из соображений чистоплотности) бережливые и уважительные к хлебу русские люди? Особенно, учитывая тот факт, что в старину еда была не так доступна как в наше время и выбросить кусок хлеба могли себе позволить лишь безумцы и крайне зажиточные люди.

- Как объяснить такую вариацию идиомы, как «довести до ручки»? Столкнуть в крайнюю нищету? Убедительного ответа нет.

Вторая версия связана с простейшими механизмами ручного привода. Крутить ручки таких устройств за копейки нанимались те, кого в силу разных причин (вечного похмелья, неустроенности, отсутствия трудовой дисциплины либо связей) не брали на фабричную работу в цех.

Этот примитивный и неблагодарный труд в буквальном смысле мог довести до погибели, о чём сообщает, к примеру, Д. Мамин-Сибиряк в рассказе «Вертел». Это предположение выглядит более достоверно, но сомнения остаются.

Ко второй гипотезе близка третья: нищета вынуждала людей идти на паперть и стоять с протянутой рукой. Тогда почему именно «ручкой»? Скорее всего, и это лишь догадка.

Часть исследователей соотносят звучание выражения с арабским «рукка» («дойти до безнадёжного состояния»).

Якобы русские услышали его от приезжих торговцев, объявлявших с помощью данного выражения о закрытии чужого или собственного бизнеса. Всякое может быть, но так ли велико влияние арабской культуры на русский язык?

Наконец, больше всего походит на правду версия о перенесении свойств предмета на человеческие отношения. За время службы нехитрые инструменты прошлого изнашивались, стачивались, ломались.

Пила, нож, долото, топор за долгий срок лишались рабочей части, оставалась только неподвижная ручка. Человек же, дошедший до ручки, тоже, образно говоря, лишался возможности жить и работать нормально, как бы терял своё острие, доходил до края, предела. Он износился, оказался, словно ножовка сточен обстоятельствами до самой ручки.

Эту гипотезу подтверждает анализ материала русских говоров, которые сообщают, что дойти (довести или добиться) также можно до сечки, бабки, дохода, что означает «до конца, до неприятных последствий».

Также в говорах имеется глагол «дойти», который надо понимать в значении «прийти в крайне бедственное физическое состояние», и существительное «доходяй», характеризующее слабого, больного, измождённого человека.

Одним словом, ручка – это некая роковая отметина, край, предел. К сожалению, как именно он выглядел в предметном мире наших предков, мы вряд ли узнаем.

Синонимы

В русском языке у выражения «дойти до ручки» есть более современные аналоги:

- докатиться;

- дойти до точки;

- достичь точки невозврата;

- опуститься ниже плинтуса.

В иностранных языках также имеются синонимичные идиомы:

- at the end of my rope (англ.) – на конце моей верёвки;

- echouer sur un bas-fond (фр.) – сесть на мель.

Когда падать больше некуда, остаётся крутить ручку шарманки или дёргать рычаг привода, доедать куски чужого хлеба или просить милостыню.

Какой бы из этих образов ни послужил толчком к возникновению фразеологизма, доходить до ручки не пожелаешь даже врагу.

Чтобы ничего подобного не произошло лично с вами, держите себя в руках, работайте не покладая рук и старайтесь выручать из беды окружающих. Тогда ручаюсь: никакой беды с вами не приключится!

Тест на знание фразеологизмов

Оцените богатство своей речи! Пройдите тест на знание фразеологизмов.

Источник

Дойти до ручки. Три варианта происхождения фразеологизма.

Дошел до ручки. Вы говорили или слышали этот фразеологизм много раз. Каждый раз он говорится с жалостью, с укором, сожалением. Ведь обозначает он одно, человеку которому обращена эта фраза, указывается что он опустился в самый низ по социальной или моральной ценности. То есть, человек потерял почти все что приобрел — и духовное и материальное, то есть лишился имущества. Этот фразеологизм достаточно часто употребляется в современной жизни, давайте разберемся в истории появления этого значения. Сегодня есть три версии.

Версия первая. Хлебо-булочная. XVI-XIX век.

Первая версия связанна с кулинарией, а точнее с хлебобулочным изделием. В XVI веке в крупных российских городах стали появляться кварталы ремесленников. На одной улицы работали лавки, сапожники, кузнецы и многие другие мастеровые, которые предоставляли горожанам либо услуги, либо какой, либо товар. В очень многих лавках и артелях ремесленников работали наемные рабочие. Как правило, это были бывшие крестьяне. И конечно у них было время обеда.

Обед был простой — иногда калач и крынка кваса. Поэтому, калач был народным хлебобулочным изделием. Как бы сейчас сказали первым массовым продуктом стрит-фуда того времени. Калач в те времена занимал такие же позиции, которые сейчас занимают хот-доги, бургеры и пиццы. Так как у рабочих руки не блистали чистотой, калачи продавали с ручкой, за которую его можно было переносить. В одной руке крынка с квасом или молоком, в другой руке калач.

Сам калач по форме напоминал навесной замок. Такая форма калачей сегодня почти не встречается. Держа за ручку калач, от него откусывали и запивали квасом. Когда съедали калач, ручку выбрасывали. Ее подбирали либо собаки, либо городские нищие, которых было много возле трактиров и лавок булочников. Человеку, который подбирал ручки от калачей и называли — «Человеком,который до шел до ручки».

Версия вторая. Станки на мускульной тяге. XVII век.

В XVII веке в Россию пришла индустриализация. На многих предприятиях появились станки для обработки различных материалов и производства каких либо промышленных операций. А вот с электричеством в это время была беда.

Но нашли выход. Приводили станки в движение при помощи лошадей или быков. Но самым распространенным был труд бедняков, которые крутили ручки станков. При чем, иногда ручку выводили за стену предприятия. Так как бедняки были плохо обеты, не мало было людей с чесоткой и другими заболеваниями, было принято решение не пускать их на территорию производства.

Бедняки крутили ручку привода станков за стеной производства, меняя друг друга за мизерную палту. В то время это был самый низкооплачиваемый труд. Буквально — за копейки. Такая мускульная тяга сохранилась до конца XVIII века, до тех пор пока электричество не дошло до России. О людях которые крутили ручки приводов станков тоже говорили что они «Дошли ручки».

Версия третья. Коллекторы царской России. XVII-XVIII век.

В стародавние времена заёмщик денег, при задолженности кредитору, мог лишиться всего имущества. Если долг переходил в очень большую сумму, то забирали почти все имущество. Грубо говоря оставляли голый дом. Хозяину оставляли только дверные ручки. Это еще один из вариантов происхождения этого фразеологизма.

Есть еще одна версия, некоторые источники утверждают что в арабском языке есть выражение «рукка» (крайне трудное положение). Но источников происхождения этого слова в неправильном переводе и появления его в русском языке крайне мало, поэтому эту версию рассматривать не будем. А на сегодняшний день есть три варианта происхождения фразеологизма «Дойти до ручки».

Известный историк и кулинар Вильям Васильевич Похлебкин говорил что первый вариант, с калачом более всего убедительная. И одна изв всех версий, которая нашла подтверждение в русской классической литературе.

Источник

Новое в блогах

Значение выражения «Дойти до ручки».

«Дойти до ручки»

По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: “дошёл до ручки”. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.

Версии происхождения и значение фразеологизма — «дойти до ручки»

Для начала рассмотрим какую трактовку имеет выражение «дойти до ручки» в словаре фразеологизмов:

Дойти до ручки —- потерять всё, опустится в низ по социальной или моральной лестнице.

Фразеологизм «дойти до ручки» может использоваться и в некотором другом значении – испортиться в высшей степени,обнаглеть, потерять чувство меры.

Отличительным признаком фразеологизмов является их образно-переносный смысл. С течением времени часто изменяется не только звуковой облик выражения, но и его смысл, его значение. Часто прямое выражение превращается в переносное, расширяя оттенки своего смысла.

- Согласно одной из распространённых версий выражение «дойти до ручки» вошло в нашу речь благодаря хлебобулочному изделию.

Выпечку навынос делали, как правило, из пресного теста Форма таких калачей была в виде замка с круглой дужкой(ручкой). Горожане любили покупать калачи у торговцев и есть их прямо на улице, держа за специальную часть — ручку, представлявшую собой перемычку калача.

Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам.

Человек, который не брезговал съесть ручку от чужого калача, ставил себя вровень с уличными собаками. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.

- Согласно другой не менее распространённой версии выражение «дойти до ручки» связано с реальностью дореволюционной России.

Во второй половине XIX века, в России указом императора Александра I, было отменено крепостное право. После аграрных реформ не все крестьяне смогли воспользоваться предоставленной свободой. Многие из них разорялись и были вынуждены уходить в города, в поисках хоть какой-нибудь работы. Часть людей, вырванных из привычной деревенской среды, не смогли адаптироваться к трудным условиям городского уклада жизни, пополнив специфическую социальную группу «босяков».

Самой распространённой работой для этой категории людей — крутить приводную ручку примитивного станка. Так как электричество в конце XIX века было большой редкостью, потребность в таком неквалифицированном труде, была велика. При этом, босяков даже не пропускали на территорию фабрики, а просто выводили ручку за фабричную стену. А толпившимся у ворот безработным предлагалось за небольшую плату крутить эту ручку, то есть выполнять простейшую механическую функцию привода. Что они и делали весь рабочий день, подменяя друг друга.

Таким образом, выражение «дойти до ручки» в то время означало — браться от безысходности за любую, пусть даже самую неквалифицированную и низкооплачиваемую, работу.

Еще несколько версий появления в нашем языке выражения «дойти до ручки»

-

- В стародавние времена заёмщик денег, при задолженности кредитору, мог лишится всего имущества. Кредитор имел право изъять вещи на сумму задолженности. При большом долге забиралось все, оставались лишь ручки от дверей.

- Арабское «рукка» – «крайне трудное положение». Обычно удвоение согласных в русском языке не удерживается, а тут удержалось благодаря тому, что одно «к» замаскировалось под «ч», отчего слово стало похоже на форму уменьшительности.

Достоверных источников о происхождении фразеологизма «дойти до ручки» – нет. Отметим, что большинство лингвистов придерживаются первой версии, хотя есть не мало сторонников и второй версии.

Подробнее,и другие версии:

Источник