РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 1. Лекция для врачей

Лекция для врачей «РЭГ исследование сосудов головного мозга». Часть 1

Содержание

Реографические методы (РЭГ)

Реографические методы практически не имеют противопоказаний и пригодны для продолжительных исследований, в том числе мониторирования. Метод позволяет проводить длительное наблюдение за больными при изучении действия различных фармакологических средств и оценивать компенсаторные возможности. Применение многоканальных реографов (полиреография) позволяет изучать перераспределение крови и синхронно оценивать состояние кровообращения в различных органах под влиянием лечения и при функциональных нагрузках.

Это бескровный метод оценки динамических характеристик кровообращения, основанный на графической регистрации изменения электрического сопротивления живых тканей во время прохождения через них переменного тока высокой частоты и отражающий изменения пульсового кровенаполнения исследуемой области тела в течение сердечного цикла, функциональное состояние сосудов, их тонус.

Особенности кровообращения в головном мозгу

Кровообращение головного мозга характеризуется специфическими особенностями, обусловленными его сложной структурной и функциональной организацией. Объём крови, протекающей через головной мозг человека, составляет, как правило, значительную часть (у взрослых примерно 15 %) общего объёма крови. Из общего количества кислорода, поступающего в организм с вдыхаемым воздухом, головной мозг потребляет 20 — 25%.

Кроме массы циркулирующей крови важным фактором, определяющим интенсивность кровоснабжения головного мозга, является скорость кровотока. Известно, что скорость артериального кровотока в мозгу значительно больше, чем в других органах. Такое интенсивное кровоснабжение обеспечивается большой и сложной сетью мозговых сосудов с разнообразной ангиоархитектоникой.

Кровоснабжение мозга осуществляется двумя парами магистральных артерий — внутренними сонными и позвоночными, образующими на основании мозга виллизиев круг. Виллизиев круг является мощным коллектором, обеспечивающим распределение крови в головном мозгу. Вследствие равенства давления в правых и левых, а также в передних и задних половинах виллизиева круга в определённых местах передней и задних соединительных артерий образуются «мёртвые пункты», в которых движения крови нет.

Следовательно, кровь из разных сосудов в пределах виллизиева круга в физиологических условиях не смешивается, а попадает в зону васкуляризации каждой отдельной артерии.

Задняя мозговая циркуляция поддерживается кровотоком из позвоночных артерий, причем после их слияния в основную артерию кровь из правой позвоночной артерии течёт строго по правой половине, а из левой позвоночной — по её левой половине. Возможно, равномерному распределению крови по гомолатеральным сторонам способствуют и сосудистые пучки, отходящие от дорсальных сторон позвоночных артерий у места их слияния.

Однако даже при незначительном уменьшении давления в каком-нибудь из магистральных сосудов (прижатие артерий на шее при резких движениях головы или при сдавлении шеи) сейчас же происходит переток крови в направлении снизившегося давления. Из сказанного видно, что динамика кровоснабжения мозга даже в физиологических условиях зависит от состояния коллатерального кровообращения. Виллизиев круг является наиболее мощной и постоянно действующей системой анастомозов, обеспечивающей коллатеральное кровообращение в обоих полушариях. Кроме того, существуют ещё две системы анастомотических связей, не функционирующие в нормальных условиях, но приобретающие важное значение в условиях сосудистой патологии. Это связи внутренней сонной и позвоночной артерий с наружной сонной артерией и анастомозы трёх мозговых артерий между собой на поверхности мозга.

Общая масса внутричерепного содержимого (мозговое вещество, артериальная кровь, венозная кровь и ликвор) относительно постоянна. Приток артериальной крови — важный фактор для поддержания внутричерепного давления. Изменение кровенаполнения мозга сказывается на давлении ликвора. Гемодинамика в головном мозгу поддерживается пульсовыми движениями крови. Ритмические колебания объёма мозговых сосудов (пульсация мозга) связаны с активным сужением и расширением сосудов и перемещением ликвора, а также находятся в зависимости от ряда влияний, в частности от сокращений сердца и дыхания (присасывающего действия грудной клетки, способствующего венозному оттоку от мозга).

Отток крови из полости черепа осуществляется по развитой венозной системе (вены, синусы, венозные выпускники), открыто сообщающейся с внечерепными венами. Анатомическое и функциональное единство мозговых вен с внечерепными венами и отсутствие в них клапанов обеспечивают возможность кровотока в разных направлениях — в зависимости от местных условий и потребностей тканей в притоке и оттоке крови. Используя эти особенности венозного кровообращения головы, А.А. Кедров и А.И. Науменко (1954 г.) при изучении церебральной гемодинамики собак получили экспериментальные данные, подтверждающие пульсовый характер движения крови в сосудах мозга в закрытом черепе. Постоянные пульсовые и дыхательные колебания внутричерепного давления в закрытом черепе, согласно их данным, возможны благодаря наличию своеобразных приспособительных механизмов: с одной стороны, существованию пульсового венозного оттока из полости черепа и, с другой, — благодаря перемещению ликвора из полости черепа в спинномозговую полость в связи с разными фазами дыхания. Это позже подтвердилось в исследованиях Ю.Е. Москаленко и А.И. Науменко (1957 г.). Они определили не только характер этих колебаний (пульсовых волн, дыхательных и волн третьего порядка), но и их абсолютные величины. В замкнутой полости черепа объём мозга колеблется незначительно благодаря тому, что он окружён со всех сторон несжимаемым ликвором и при пульсовых колебаниях давление крови встречает со всех сторон противодавление.

Церебральная гемодинамика, таким образом, отличается от кровоснабжения других органов не только большей интенсивностью и постоянством, но и особенностями коллатерального кровообращения, а также тесной взаимосвязью с ликворообращением. Последняя проявляется в большой взаимозависимости между венозным и ликворным давлением. При венозном застое мозга развивается ликворная гипертензия.

Наряду с существованием взаимосвязи между циркуляцией крови и ликвора имеется тесная взаимозависимость между состоянием регионарного кровотока и функциональной активностью различных образований мозга. Усиление кровообращения в одних структурных образованиях мозга при их усиленной деятельности сопровождается уменьшением кровоснабжения других, находящихся в это время в состоянии относительного покоя.

Благодаря богатому интракраниальному коллатеральному кровотоку — как артериальному, так и венозному — в обоих полушариях нет области, которая обеспечивалась бы исключительно одной магистральной артерией или одной магистральной веной. Это, наряду с перераспределением крови в мозгу в зависимости от функциональной активности различных его образований, предопределяет целесообразность изучения регионарной гемодинамики мозга одновременно в нескольких его областях.

Механизмы формирования реоэнцефалограммы (РЭГ)

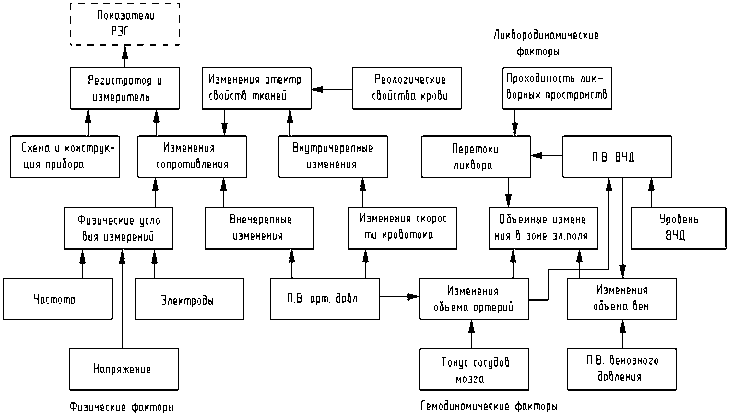

Изменения импеданса между электродами, накладываемыми на кожные покровы головы, определяются сложным комплексом факторов, которые представлены на рис. 1.1.

Ведущими факторами, или возмущающими воздействиями, являются колебания системного венозного и артериального давления, а остальные играют модулирующую роль. Последние следует разделить на три группы. Первая — это факторы внутричерепной гемодинамики, определяющие информативность реоэнцефалограммы (РЭГ). Вторая группа — факторы, не связанные с внутричерепной гемодинамикой, т.е. факторы, являющиеся источником помех и снижающие информационную ценность РЭГ. Поэтому следует выяснить условия, при которых влияние внутричерепных факторов будет наиболее выражено, а влияние помехонесущих факторов — минимальным.

Исходя из схемы на рис. 1.1 очевидно, что внутричерепные гемодинамические и ликвородинамические факторы могут иметь выраженное модулирующее влияние на РЭГ. Действительно, пульсовые изменения пассивных электрических свойств внутричерепного содержимого определяются приростом кровенаполнения полости черепа за счёт пульсовых колебаний в артериальной и венозной системах головного мозга. В связи с особенностью биофизической структуры системы внутричерепной гемодинамики способность сосудов мозга вместить дополнительный объём крови по сравнению с другими органами весьма ограничена. В механизмах компенсации систолического объёма крови особое значение приобретают такие факторы, как колебания внутричерепного давления, ускорение тока крови, передача артериальной пульсации на вены непосредственно через ликвор, перераспределение внутричерепного объёма между артериальной, венозной кровью и ликвором. Электропроводность ликвора отличается от электропроводности крови, а последняя неодинакова в различных участках сосудистой системы мозга. Таким образом, пульсовая волна РЭГ представляет собой комплексный биофизический сигнал сложной природы, основная информационная ценность которого заключается в возможности судить о пульсовых изменениях кровенаполнения мозговой ткани, что в свою очередь зависит от растяжимости стенок церебральных сосудов. Следовательно, РЭГ может отражать как структурные изменения стенок мозговых сосудов, например при атеросклерозе, так и динамические изменения их тонуса в ответ на функциональные нагрузки. Последнее может представить интерес как неинвазивный методический подход для оценки адаптационных способностей сосудистой системы головного мозга при тех или иных внешних воздействиях на организм или патологических состояниях.

Рис. 1.1. Схема формирования РЭГ-волны

Влияние внечерепных гемодинамических факторов. Вопрос о соотношении вне- и внутричерепных факторов является наиболее спорным в физиологическом и биофизическом обосновании метода РЭГ. Как следует из рис. 1, внечерепные сосуды находятся под влиянием тех же гемодинамических факторов, что и внутричерепные. При этом их реакции на такие воздействия, как изменение парциального давления углекислого газа артериальной крови, колебания артериального давления, симпатическая стимуляция и некоторые другие воздействия, могут быть неодинаковыми и даже разнонаправленными. Изучение относительной роли вне- и внутричерепных сосудов в генезе РЭГ проводится путём биофизического анализа и путём экспериментального физиологического исследования.

Биофизический анализ токораспределения по вне- и внутричерепным тканям при наложении электродов на кожные покровы головы показал, что полностью избежать шунтирования тока по экстракраниальным тканям не удаётся. Вследствие высокого сопротивления костей черепа наилучшие условия для прохождения тока в мозг создаются при наложении электродов вблизи больших естественных отверстий черепа (глазниц и затылочного отверстия).

Точная величина экстракраниального компонента РЭГ сигнала в настоящее время неизвестна, но всё же значительна. Поэтому для РЭГ метода, как и для всех других методов исследования мозгового кровообращения, проблема уменьшения этого компонента остаётся весьма актуальной. Стандартизация техники регистрации РЭГ позволит фиксировать рассматриваемые погрешности и сделать результаты исследований сопоставимыми. К специальным способам снижения влияния внечерепных факторов при регистрации РЭГ относится одновременное снятие РЭГ и реограммы мягких тканей головы с последующим электронным сопоставлением их и получением результирующей кривой, а также применение защитных кольцевых или экранирующих электродов.

Таким образом, несмотря на существенное модулирующее влияние колебаний кровенаполнения внечерепных тканей, РЭГ может сохранить свою информационную ценность, если данный фактор будет должным образом учитываться.

Влияние изменений электрических свойств тканей на показания РЭГ. Согласно рис. 1, пульсовые волны РЭГ, особенно их амплитуды, должны зависеть от изменения соотношения между пассивными электрическими характеристиками сред и тканей, заполняющих полость черепа. Известно, что электрическое сопротивление крови зависит от самых разных факторов. Заполняющая полость черепа кровь, ликвор, межклеточная жидкость являются основными путями проведения электрического тока, поэтому как базовое сопротивление между электродами, так и его относительные изменения будут в первую очередь определяться соотношением жидкостной и клеточной фаз в исследуемой области. Об этом говорит значительное возрастание амплитуды пульсовых колебаний сопротивления между электродами.

Определённое значение для РЭГ имеют изменения электропроводности крови при её движении. Биофизический анализ этого феномена в системе жёстких трубок показал, что изменение электропроводности крови определяется зарядом на поверхности эритроцитов и степенью их агрегации. Поскольку величина изменения электропроводности крови при движении зависит от частоты измерительного тока, то диапазон частот, рекомендованный для регистрации РЭГ, выбран с учётом данного феномена и погрешность за счёт скоростных изменений кровотока составляет не более 8. 10 %. Исследования показали, что объёмный компонент реографического сигнала во много раз превосходит скоростной компонент. Поэтому можно сказать, что пульсовая волна РЭГ отражает объёмные изменения кровенаполнения исследуемого участка мозга.

Все вышеизложенное указывает на то, что динамика показателей РЭГ определяется не только процессами в системе внутричерепной гемоциркуляции, но и изменениями электрических характеристик крови и ткани мозга, поэтому не следует использовать данный метод при таких воздействиях на организм, которые оказывают существенное влияние на электрические характеристики крови и ткани мозга. Учёт изложенных выше фактов позволит повысить информационную ценность данной методики.

Источник

Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга (этиология, патогенез, клиника и диагностика)

Согласно “Классификации сосудистых поражений головного и спинного мозга”, разработанной НИИ неврологии РАМН, к начальным проявлениям недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ) относят синдром, включающий признаки основного сосудистого заболевания и час

Согласно “Классификации сосудистых поражений головного и спинного мозга”, разработанной НИИ неврологии РАМН, к начальным проявлениям недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ) относят синдром, включающий признаки основного сосудистого заболевания и частые (не реже одного раза в неделю на протяжении последних трех месяцев) жалобы на головные боли, головокружение, шум в голове, нарушение памяти и снижение работоспособности. Причем основанием для установления диагноза НПНКМ может быть только сочетание двух или более из пяти перечисленных возможных жалоб больных. Кроме того, следует особо отметить, что у пациента не должно быть симптомов очагового поражения центральной нервной системы, преходящих нарушений мозгового кровообращения (транзиторных ишемических атак и церебральных гипертонических кризов), поражений мозга другого происхождения, таких как последствия черепно-мозговых травм, нейроинфекции, опухоли и др., а также тяжелых психических и соматических заболеваний.

|

| Рисунок 1. Компьютерная томограмма головного мозга. Кровоизлияние в боковой желудочек |

По нашим данным, в группе мужчин 40-49 лет с артериальной гипертонией (АГ), выделенной при эпидемиологическом обследовании населения, за семь лет наблюдения преходящие нарушения мозгового кровообращения возникали в 2,8, а инсульты — в 2,7 раза чаще у пациентов, которым при первом обследовании был поставлен диагноз НПНКМ по сравнению с лицами без цереброваскулярной патологии (см. табл.).

Основными этиологическими факторами возникновения НПНКМ являются АГ, атеросклероз и вегетососудистая дистония.

Наиболее значительную роль в патогенезе НПНКМ играют нарушение нервной регуляции сосудов; морфологические изменения экстра- и интракраниальных сосудов (стенозы и окклюзии); изменения биохимических и физико-химических свойств крови: увеличение вязкости, адгезии и агрегации форменных элементов крови; нарушения метаболизма мозга; заболевания сердца.

Одним из наиболее ранних и частых симптомов является головная боль, характер и локализация которой отличаются большим разнообразием. Причем нередко она не зависит от уровня артериального давления. Головокружение – специфическое ощущение, связанное с вестибулярной дисфункцией, — может служить ранним признаком сосудистых нарушений в вертебрально-базилярной системе. Появление шума объясняется затруднением тока крови в

| Результаты семилетнего проспективного наблюдения мужчин 40–49 лет с АГ в зависимости от наличия НПНКМ при первом обследовании* | ||||

| Первое обследование | Заключительное обследование | |||

| Без ЦВП | НПНКМ | ПНМК | МИ | |

| 87 человек без ЦВП | 24 27.6% | 32 36.8% | 11 12.6% | 2 2.3% |

| 160 человек с НПНКМ | 3 1.9% | 42 26.3% | 57 35.6% | 10 6.2% |

| * ЦВП — цереброваскулярная патология НПНКМ — начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга ПНМК — преходящие нарушения мозгового кровообращения МИ — мозговой инсульт | ||||

близко расположенных к лабиринту крупных сосудах. Память чаще всего ухудшается на текущие события, тогда как профессиональная память и память на прошлое не снижается. Чаще страдает механическая память, чем логическая. Ухудшаются как умственная, так и физическая работоспособность. Изменения психического тонуса отмечаются преимущественно при увеличении объема и ограничении времени выполнения заданий и сочетаются с нарушениями в эмоционально-личностной сфере. Нередко у больных НПНКМ отмечаются астенический, ипохондрический, тревожно-депрессивный и другие неврозоподобные синдромы.

- Данные дополнительного обследования

Психологическое исследование. При НПНКМ на фоне вегетососудистой дистонии у подавляющего большинства больных выявляются повышенная раздражительность, неустойчивость внимания, ослабление памяти и сужение объема восприятия, а у некоторых пациентов – снижение темпа деятельности. Нарушения умственной деятельности выражены меньше, чем у больных атеросклерозом. На самых ранних стадиях АГ обнаружены функциональные мозговые нарушения, спровоцированные психоэмоциональными перенапряжениями. Эти нарушения способствуют развитию гемодинамических сдвигов, приводящих к формированию сосудистой патологии мозга. НПНКМ при гипертонической болезни I-II стадии возникают на фоне вегетативных нарушений, эмоциональных сдвигов тревожного характера, патологической фиксации эмоций. Нередко отмечаются раздражительность, слезливость, немотивированное чувство страха, тревоги.

При атеросклерозе преобладают астенические состояния. Наиболее часты жалобы на общую слабость, апатию, быструю утомляемость, нарушение памяти, внимания, неспособность сосредоточиться, неустойчивое настроение.

Тем не менее у больных НПНКМ основные виды психической деятельности остаются на достаточно высоком уровне. Такие люди успешно выполняют сложные задания и даже творческую работу.

Реоэнцефалография и тетраполярная реография. Одним из самых доступных методов ранней диагностики патологии сосудов головы является реоэнцефалография (РЭГ).

При вегетососудистой дистонии чаще всего обнаруживаются ангиодистонические изменения, синдром регионарной гипертонии, сосудов, нарушения венозного тонуса. Центральная и периферическая гемодинамика существенно не страдают.

У больных АГ типичными являются признаки повышения тонуса сосудистой стенки, которые наблюдаются уже на ранней стадии болезни и коррелируют с уровнем артериального давления. Кроме того, характерно уменьшение кровенаполнения сосудов, нарастающее с развитием заболевания. Повышенный сосудистый тонус чаще определяется в молодом и несколько реже – в среднем возрасте. По мере прогрессирования заболевания уменьшаются дистонические изменения и реактивность по отношению к вазоактивным препаратам, снижаются объемное пульсовое кровенаполнение и эластичность сосудистой стенки. У большинства больных НПНКМ при АГ на фоне выраженного стойкого повышения тонуса сосудов головы отмечается значительное снижение минутного объема кровообращения за счет ударного объема сердца, брадикардии и экстрасистолии. Значения сдвигов показателей гемодинамики при физической нагрузке, по данным РЭГ, у больных НПНКМ на фоне АГ определяются исходным состоянием пульсового кровенаполнения сосудов головы, типовыми особенностями центральной гемодинамики, степенью выполняемой нагрузки, стадией основного заболевания и возрастом больных.

Типичными изменениями РЭГ у больных НПНКМ при атеросклерозе являются признаки снижения пульсового кровенаполнения, эластичности сосудистой стенки и реакции на вазоактивные препараты, затруднения венозного оттока и повышения тонуса. Наблюдается снижение минутного объема в связи с уменьшением ударного объема сердца и периферического сосудистого сопротивления.

Важную роль в формировании недостаточности кровоснабжения мозга играют нарушения венозного кровообращения. У больных НПНКМ могут регистрироваться дистония, гипертония или умеренная гипотония вен головы и смешанные виды нарушения их тонуса. Поэтому рекомендуется комплексное исследование венозной системы головы, включающее РЭГ, радиоциркулоэнцефалографию, биомикроскопию бульбарной конъюнктивы, офтальмоскопию и офтальмодинамометрию в центральной вене сетчатки.

Электроэнцефалография. Электроэнцефалография (ЭЭГ) отражает локализацию и степень дисциркуляторных мозговых нарушений. У больных НПНКМ, как правило, отмечаются диффузные, нерезко выраженные изменения в ЭЭГ, снижение амплитуды и регулярности a-ритма, общая дезорганизация биопотенциалов и отсутствие доминирующего ритма.

При вегетососудистой дистонии часто выясняется, что в процесс вовлечены структуры промежуточного мозга и гипоталамуса, которые ответственны за церебральный электрогенез и оказывают диффузное влияние на биоэлектрическую активность коры больших полушарий. Чем ярче выражены явления раздражения вегетативных структур, тем более диффузными и грубыми становятся патологические формы биопотенциалов и феномены неустойчивости.

У больных АГ обнаруживаются диффузные изменения биоэлектрической активности мозга в виде дезорганизации a-ритма, усиления быстрых колебаний, появления медленных волн, исчезновения зональных различий. Чаще всего наблюдается III тип ЭЭГ (по Е. А. Жирмунской, 1965), который характеризуется отсутствием доминирования тех или иных ритмов при низком амплитудном уровне (не более 35 мкB). Иногда отмечается гиперсинхронизация основного ритма, подчеркнутая его регулярностью на высоком амплитудном уровне (IV тип ЭЭГ). Нередко встречаются выраженные изменения биоэлектрической активности мозга, проявляющиеся диффузной дезорганизацией ритмов на высоком амплитудном уровне или пароксизмальной активностью (V тип ЭЭГ).

В начальной стадии церебрального атеросклероза отмечаются диффузные изменения в ЭЭГ, очаговые сдвиги встречаются лишь в редких случаях. Характерны явления десинхронизации и редукции a-ритма, нарастание удельного веса плоских бездоминантных кривых, сглаженность зональных различий основных ритмов, сужение диапазона усвоения навязанных ритмов.

| При НПНКМ часто наблюдается головная боль, головокружение, нарушение памяти, изменение психического статуса |

Таким образом, при всем многообразии и отсутствии специфичности ЭЭГ при НПНКМ имеются некоторые особенности, характерные для вегетососудистой дистонии, ПГ и церебрального атеросклероза, что, по-видимому, связано с различиями в этиологической и патогенетической сущности этих заболеваний. Отрицание нозологической специфичности отдельных компонентов ЭЭГ не умаляет значения исследования биоэлектрической активности мозга у больных НПНКМ.

В связи с тем что сопоставление данных РЭГ и ЭЭГ в определенной степени может свидетельствовать о соответствии между уровнем кровоснабжения мозга и его функциональным состоянием, метод сочетанной регистрации РЭГ и ЭЭГ с функциональными пробами используют для выявления начальных признаков недостаточности кровоснабжения мозга.

Ультразвуковая допплеросонография магистральных сосудов головы. В последние годы показано, что в диагностике сосудистых заболеваний мозга важное значение имеет ультразвуковая доплерография (УДГ). Диагностическая достоверность этого метода веско аргументирована путем сопоставления результатов исследования с данными церебральной ангиографии. Доказана его высокая эффективность в распознавании окклюзирующих поражений магистральных сосудов головы, их локализации, степени стеноза, наличия и выраженности коллатерального кровообращения. Внедрение вычислительной техники в обработку допплеросонограмм существенно расширило диагностические возможности метода, возросла точность получаемых результатов. Таким образом, удалось получить ряд количественных спектральных характеристик доплеровского сигнала, коррелирующих с определенными клиническим состояниями, и разработать технику изображения общей, внутренней и наружной сонных артерий. При этом стеноз и окклюзия сосудов выявляются в 90% случаев, что важно для решения вопроса о проведении ангиографии и выбора тактики лечения.

У больных НПНКМ отмечается высокая частота поражений магистральных сосудов головы и связанных с ними изменений гемодинамики. Так, из обследованных нами 275 мужчин с НПНКМ в возрасте 50–59 лет окклюзирующие поражения выявлены у 57 (20,7%). Чаще всего они обнаруживались в одном (47%) и двух (39%) сосудах, значительно реже – в трех (8%) и четырех (6%).

В настоящее время для обследования больных с цереброваскулярной патологией применяется транскраниальная УДГ, позволяющая судить о состоянии внутричерепных сосудов.

Выявленные при НПНКМ случаи окклюзирующего поражения сосудов подтверждают принципиально важное положение о частом несоответствии степени выраженности сосудистого процесса и его клинических проявлений.

Хронометрирование показало, что на проведение и последующую оценку исследования методом УДГ одного больного требуется в среднем 16,4 мин, что позволяет использовать его, как и РЭГ, при массовых обследованиях населения в возрасте старше 40 лет.

Применение таких современных методов исследования, как ультразвуковой и ангиографический, свидетельствует о том, что атеросклеротическое поражение артерий мозга, приводящее к стенозу или окклюзии, является важным фактором риска цероброваскулярных заболеваний. Однако нередко ишемические поражения мозга возникают и без существенных изменений этих сосудов, в первую очередь при патологии сердца.

Электрокардиография и эхокардиография. Ухудшение гемодинамики в результате нарушения сердечной деятельности играет важную роль в патогенезе недостаточности мозгового кровообращения, особенно при ремиттирующем течении. Тесные цереброкардиальные взаимосвязи обнаруживаются уже на ранних этапах формирования сосудистых заболеваний. У больных НПНКМ при АГ и атеросклерозе отмечается достоверное увеличение числа случаев гипертрофии левого желудочка и ишемической болезни сердца,

| НПНКМ, по данным эпидемиологических исследований, составляют 60–75% всех случаев цереброваскулярных заболеваний и являются серьезным фактором риска острых нарушений мозгового кровообращения, что подтверждается длительными проспективными исследованиями |

по данным ЭКГ, по сравнению с лицами, у которых основное сосудистое заболевание протекает без цереброваскулярных нарушений. С развитием стойкой АГ и выраженного атеросклероза нарастание общих и регионарных гемодинамических расстройств приводит к тому, что функциональные церебральные и кардиальные нарушения трасформируются в ишемическую болезнь сердца и мозга.

По данным эхокардиографии, у больных НПНКМ в сочетании с ишемической болезнью сердца наблюдается снижение сократимости миокарда, уменьшение ударного объема сердца, фракции выброса и нарастание конечного систолического и диастолического объема.

Исследования липидов крови. Для уточнения характера основного сосудистого заболевания, проведения вторичной профилактики и дифференцированного лечения важна комплексная оценка нарушений липидного обмена с фенотипированием гиперлипопротеидемий. Нарушения липидного обмена обнаруживаются уже на ранних стадиях развития церебрального атеросклероза и возрастают по мере увеличения гемодинамических расстройств в головном мозге. Они проявляются повышением содержания в плазме крови атерогенных классов b-липопротеидов, пре-b-липопротеидов, триглицеридов и неэстерифицированных жирных кислот. Повышаются уровень общего холестерина, суммарные фракции липопротеидов низкой плотности и очень низкой плотности. При НПНКМ преобладают II-А, II-Б и IV типы гиперлипопротеидемий по классификации Фредриксона и соавт. (1974).

Установлена прямая корреляция между дислипопротеидемией и атеросклеротическими поражениями сосудов мозга, обнаруженными при ангиографии.

При НПНКМ усиливается перекисное окисление липидов и уменьшается их антиоксидантная активность.

Исследование реологических и коагулирующих свойств крови. Для диагностики и лечения НПНКМ определенное значение имеет исследование гемокоагуляции. В настоящее время для уточнения состояния системы свертывания крови применяется расширенная коагулография, а при профилактических обследованиях – тромбоэластография, преимуществом которой являются высокая чувствительность, быстрота получения результатов (через 1–1,5 ч), возможность изменения механических свойств, структуры сгустка без заметных нарушений обычных условий коагуляции. У лиц с НПНКМ по сравнению со здоровыми установлены достоверные различия почти по всем показателям тромбоэластограммы.

Уже на ранних стадиях развития сосудистых поражений мозга отмечаются изменения в системе микроциркуляции, обусловленные гемореологическими расстройствами. Повышение вязкости крови выявляется у больных НПНКМ, и развивается не только при атеросклерозе, но и при АГ. Рассогласование процессов свертывания крови и фибринолиза является патогенетической предпосылкой микроциркуляторных расстройств. Эта дисфункция рассматривается как гемореологический критерий предболезни.

У лиц с НПНКМ при нормальном уровне АД отмечено повышение агрегации тромбоцитов под воздействием адреналина и увеличение концентрации фибриногена. Выявлена зависимость реологических показателей от степени поражения магистральных сосудов головы, по данным УДГ. При наличии признаков стеноза и окклюзии у больных НПНКМ обнаружено повышение агрегации тромбоцитов под действием разных стимуляторов: адреналина, АДФ. Нарастает вязкость крови, а в ряде случаев увеличивается агрегация эритроцитов, снижаются их деформационные свойства.

Офтальмологическое исследование. Одним из наиболее значимых в диагностике АГ и определении стадии заболевания является офтальмологическое исследование. Повторные осмотры глазного дна необходимы для оценки динамики процесса и эффективности лечения. Глазные симптомы нередко предшествуют другим проявлениям основного сосудистого заболевания и даже повышению артериального давления.

При АГ наиболее ранние проявления патологии сосудов глазного дна заключаются в функциональном тоническом сокращении артериол сетчатки и склонности их к спастическим реакциям. Об ухудшении течения АГ свидетельствует увеличение площади слепого пятна.

У больных с начальными стадиями церебрального атеросклероза комплекс офтальмологических исследований позволяет выделить наиболее типичные формы изменения глазных сосудов. Чаще всего у них встречается ровный ход артерий, сужение и неравномерность калибра, патологический артерио-венозный перекрест.

Результаты офтальмо- и фотокалиброметрических исследований подтверждают тенденцию к сужению артерий сетчатки при некотором расширении ретинальных вен с уменьшением артерио-венозного соотношения.

Офтальмодинамометрические исследования позволяют судить о состоянии гемодинамики в глазничной артерии. У большинства больных атеросклерозом регистрируется повышение систолического, диастолического и особенно среднего давления, а также снижение соотношения между ретинальным и плечевым давлением.

Атеросклеротические поражения конъюнктивальных сосудов обнаруживаются значительно раньше, чем сосудов сетчатки. Характерны изменения их хода, калибра и формы, интраваскулярная агрегация эритроцитов. Патология сосудов конъюнктивы и эписклеры отмечается более чем у 90% больных ранним церебральным атеросклерозом. Кроме того, для атеросклеротических поражений типично отложение липоидов и кристаллов холестерина по лимбу роговицы и в стекловидном теле. Выявление этих симптомов наиболее важно при обследовании лиц молодого возраста, у которых другие проявления атеросклероза выражены меньше.

У больных вегетососудистой дистонией, особенно при церебральной форме, протекающей по гипертоническому типу, обнаружена неустойчивость полей зрения, обусловленная нарушением функции главным образом коркового отдела зрительного анализатора.

Рентгенологические методы исследования. Компьютерная томография головного мозга. У отдельных больных НПНКМ могут выявляться небольшие ишемические очаги поражения головного мозга.

Рентгенография черепа. В ряде случаев обнаруживается обызвествленная внутренняя сонная и реже – основная артерия, кальциноз общих сонных артерий.

Рентгенография шейного отдела позвоночника. Метод позволяет обнаружить признаки остеохондроза, деформирующего спондилеза и другие изменения шейного отдела позвоночника.

Термография. Метод применяется для исследования кровотока в сонных артериях. Особенно важно, что его можно использовать для обнаружения малосимптомно или асимптомно протекающего стеноза. Целесообразно широкое применение термографии в амбулаторно-поликлинических условиях для обследования больших контингентов населения в возрасте старше 40 лет.

Иммунологические исследования. У больных НПНКМ при атеросклерозе обнаружены снижение уровня Т-лимфоцитов и увеличение индекса соотношения иммунорегуляторных клеток, указывающие на снижение супрессорной функции Т-лимфоцитов. Эти изменения способствуют развитию аутоиммунных реакций. Положительные результаты реакции подавления прилипания лейкоцитов, подтверждающие их сенсибилизацию к антигенам мозга, достоверно чаще встречаются у больных НПНКМ при атеросклерозе и АГ, чем у лиц без цереброваскулярной патологии, что свидетельствует о развитии аутоиммунных реакций. Отмечена связь между сенсибилизацией лейкоцитов к антигенам мозга и жалобами больных на снижение памяти и умственной работоспособности, что позволяет судить о возможности участия аутоиммунных реакций в патогенезе заболевания.

Литература

1. Акимов Г. А. Начальные проявления сосудистых заболеваний головного мозга. М., 1983

2. Гусев Е. И., Бурд Г. С., Нифонтова Л. А. и др. Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга // Журн. невропатол. и психиатр. 1983. № 1. С. 3-10.

3. Гусев Е. И. Ишемическая болезнь головного мозга. Актовая речь. М., 1992.

4. Канарейкин К. Ф., Манвелов Л. С., Бахур В. Т. Клиника и диагностика начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга // Клиническая медицина. 1991. № 2. С. 64-66.

5. Маджидов Н. М., Трошин В. Д. Доинсультные цереброваскулярные заболевания. Ташкент; М., 1985.

6. Манвелов Л. С. О некоторых итогах изучения начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга // Клиническая медицина. 1995. № 5. С. 28-30.

7. Панков Д. Д. Клиническая сущность термина “начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга” // Журн. неврол. и психиатр. 1996. № 6. С. 12-15.

8. Шмидт Е. В., Лунев Д. К., Верещагин Н. В. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. М., 1976.

9. Шмидт Е. В. Классификация сосудистых поражений головного и спинного мозга // Журн. неврол. и психиатр. 1985. № 9. С. 1281-1288.

Источник