Панические расстройства и роль серотонина

Серотонин в патогенезе панических расстройств

А.В.Зберовский, И.А.Болбат

Аннотация: В статье проанализирована роль серотонина в этиопатогенезе панических расстройств, выдвинута гипотеза о ведущей роли серотонинергической системы в возникновении и развитии панических расстройств. Предложен патогенетический подход к лечению панических расстройств.

Панические расстройства – распространённое заболевание, основным проявлением которых служат «панические атаки». Единой концепции патогенеза и этиологииэтого расстройства до настоящего времени не существует, они представлены в виде ряда теорий. Распространённость панических расстройствсоставляет от 0,6 до 2,7 % населения, причем женщины страдают в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Важность вопроса поиска патогенетического решения заболевания обусловлена, тем, что, прежде всего, этим заболеванием страдает трудоспособная часть населения, а показатели выздоровления не превышают 70%. Что делает данную научно-практическую проблему актуальной.

Согласно международной классификации болезней (МКБ-10)F41.0 паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность] характеризуется рецидивирующими приступами резко выраженной тревоги (паники), которые не ограничены какой-либо особой ситуацией или комплексом обстоятельств и, следовательно, непредсказуемы. Это состояние мы рассматриваем как основную нозологическую единицу, в то же время ряд других заболеваний входящих в F40-F48имеют аналогичный патогенез.

В настоящее время ведущей моделью этиопатогенеза панического расстройства является психофизиологическая модель. Где основным фактором являются интернальные раздражители для возникновения паническогорасстройства. В результате чего, возникают приступы паники из-за позитивной обратной связи между физическими симптомами, их ассоциации с опасностью и возникающей вследствие этого реакцией тревоги. В тоже время эта теория не подразумевает объяснение нейрофизиологических основ возникновения как первичных интернальных раздражителей, так и фоновых процессов обеспечивающих развитие этого состояния, ограничиваясь лишь расстройством функциональных связей в головном мозге человека. Отсутствие единой теории возникновения панических расстройств препятствует созданию общепризнанной патогенетической базы для лечения, что в свою очередь создает значительные трудности для оказания эффективной помощи больным.

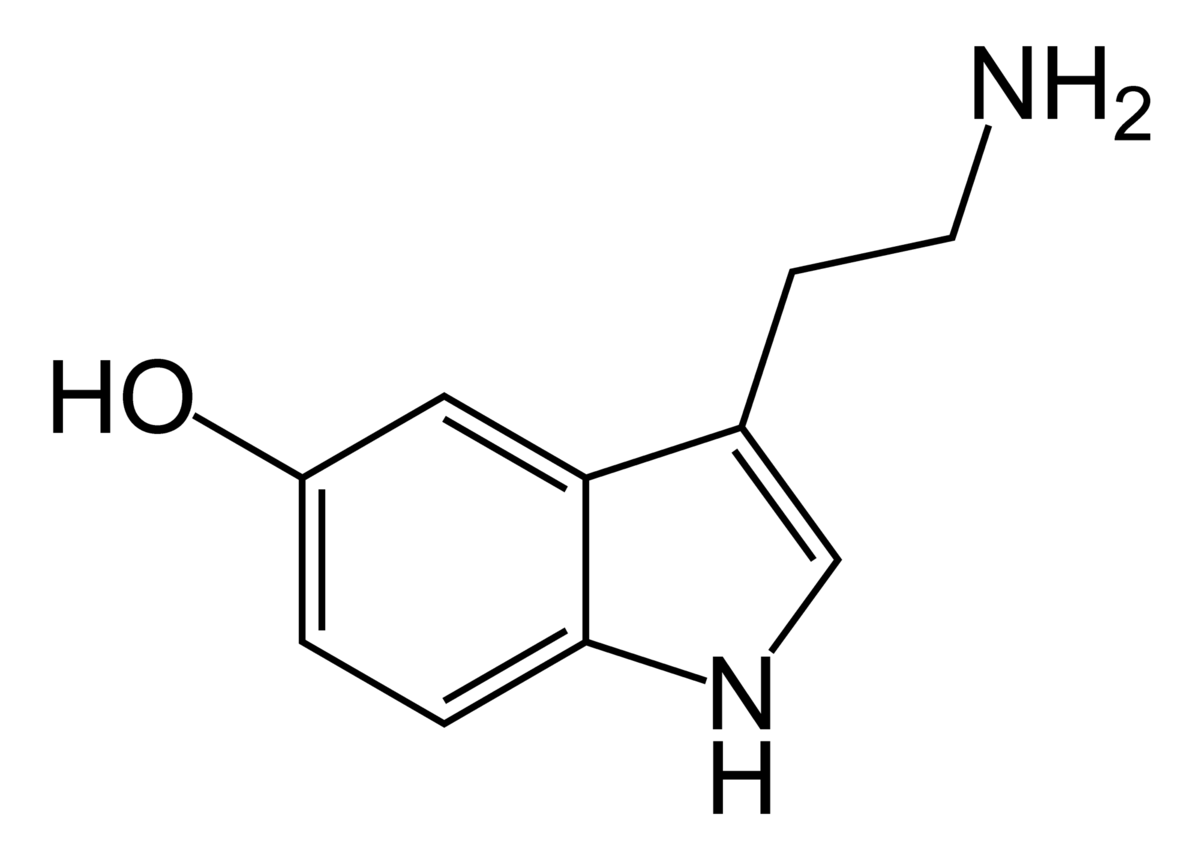

Связь серотонина с паническими расстройствами в литературе принято фиксировать только как явление сопутствующего снижения концентрации серотонина в головном мозге на фоне панических расстройств. Первичность дисфункции серотонинергической системы как причины возникновения и развития панических расстройств в литературе должным образом не освещено. Между тем, опыт практической работы с больными страдающими паническими расстройствами позволил нам сформулировать гипотезу о ведущей роли серотонина в патогенезе формирования панических расстройств. Гипотеза заключается в том, что первичной причиной возникновения ряда патологических состояний, в том числе и панических расстройств, является нарушение работы серотониновых (5-НТ) рецепторов. Это может проявляться в виде генетических полиморфизмов в нейротрансмиссии 5-НТ в рецепторе 5-HT2A и 5-HT1A. Подтверждением высокой роли наследственного фактора является высокая конкордантность у однояйцевых близнецов, имеющая показатели до 50 процентов случаев. Кроме того, подтверждается гендерная особенность панических расстройств, так у мужчин механизм работы серотониновых рецепторов гораздо устойчивее. Косвенным подтверждением нашей гипотезы нарушения синаптических процессов служит успех фармакотерапии с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина оказывающих действие на серотониновые рецепторы. Подтверждением гипотезы стали, в том числе, динамические исследования проведённые с помощью компьютерной томографии, доказавшие связь между паническими расстройствами и концентрацией серотонина в головном мозге.

Серотонинергическая система мозга главным образом сконцентрирована в виде нейронов ядер центрального серого вещества, шва ствола, среднего мозга, а так же сетью аксонов достигающих множества структур головного и спинного мозга. В эксперименте подтверждено влияние рецепторов серотонинана выброс норадреналина и допамина, HT2C рецепторы влияют на настроение, тревогу, сексуальные функции, аппетит, сон, работу сердечно-сосудистой системы.

Синтезированный нейроном серотонин, попадает в везикулы, откуда поступает в синаптическую щель, участвуя в передаче импульса. При этом часть его поступает обратно, а часть разрушается помощью моноаминооксидазы, эти процессы успешно используются при фармакотерапии панических расстройств. Как гормон, серотонин принимает участие в процессах свертывания крови, влияет на тонус и проницаемость стенок сосудов, усиливает перистальтику в желудочно-кишечном тракте, а так же влияет на работу поджелудочной железы, оказывает влияние на деятельность половых органов.

Процесс образования серотонина связан с незаменимой аминокислотой триптофан, которая является его предшественником. В то же время 95% триптофана метаболизируется в печени по киноурениновому пути, в результате чего, он уже не принимает участие в синтезе серотонина. Всего на синтез серотонина организм расходует не более 1% триптофана поступаемого с пищей. Фермент, опосредующий превращение триптофана в N- формилкиноуренин — триптофан-2,3-диоксигеназа (TDO) определяет концентрацию доступного триптофана в крови, тем самым увеличивая или уменьшая возможность синтеза серотонина. В свою очередь в нейроне синтез серотонина осуществляется в два этапа. Вначале, L-триптофан гидроксилируется до L-5- гидрокситриптофана, а затем, уже синтезируется серотонин. Причем фермент триптофангидроксилаза (ТПГ) воздействуя на первоначальном этапе лимитирует биосинтез серотонина.

Таким образом, на фоне дисфункции 5-НТ рецепторов у человека развивается хронический стресс, который стоит в одном ряду с депрессиями и тревожными состояниями. Реакция на стресс, это в первую очередь работа нервной системы, запускающей механизмы обеспечивающие выживание в экстремальной ситуации. Если говорить о внутренних регуляторных реакциях организма, то необходимо в первую очередь сказать о гормонах стресса. Как только в неокортексе (коре головного мозга) произошла оценка ситуации, как критическая, тут же по каналам обратной связи поступают сигналы в лимбическую систему, которая являясь более древним с филогенетической точки зрения отделом головного мозга, запускает механизмы ответной реакции, в том числе, через гипоталамус подключая эндокринную систему. Самым первым результатом работы неокортикально-лимбического взаимодействия последует эмоциональное возбуждение.

На соматическом уровне, первую и самую быструю реакцию обеспечит симпатический отдел периферической нервной системы, передавая нервные импульсы непосредственно из центральной нервной системы в нервные окончания, располагающиеся в органах и тканях. В том числе нервные импульсы доходят до мозгового слоя надпочечников, в результате чего наблюдается выделение в кровь избыточного адреналина и норадреналина, главных действующих лиц в реакции «битвы-бегства». Чуть позже запускается активация эндокринной системы, обеспечивающей продолжительность и силу стрессовой реакции. Активация гипоталамо-гипофизарной системы даёт выделение большого количества гормонов (кортизона, кортикостерона и т.д.) обеспечивая реакции адрено-кортикальной, сомототропной и тироидной. Реакцией организма на выделение этих гормонов будет всё, что было выше перечислено: подъём артериального давления, усиление силы и частоты сердечных сокращений, расширение бронхов, изменение состава крови и так далее. На уровне головного мозга происходит активация центральных регуляторных механизмов, через синтез и выделение в головном мозге таких медиаторов как ГАМК, дофамин, серотонин, глицин, опиоидные пептиды и др.Происходит усиление обмена серотонина в головном мозге — в гипоталамусе, locuscoeruleus-в областях, тесно связанных с лимбической системой. Задача серотонина – ограничение возбуждения адренергических центров, выполняя задачу лимитирования стресс-реакции.

После перехода стрессовой реакции в стадию истощения, наблюдается снижение выработки серотонина в головном мозге. В этот момент на фоне дисфункции работы серотониновых (5-НТ) рецепторов развивается расстройство функциональных связей в головном мозге человека, результатом которого является психо-эмоциональная симптоматика развивающаяся на фоне вегетативных расстройств, в том числе — панические расстройства. Нарушение функциональных связей выражается в формировании доминантных центров вызывающих возбуждение или угнетение, как в функциях высшей нервной деятельности, так и регуляторных центров головного мозга вегетативной нервной системы.

В случае сценария «панической атаки» у человека возникает приступ головокружения, тахикардии, нехватки дыхания, помутнение сознания и так далее. Человек пугается своего внезапного состояния, на что его организм выбрасывает в кровь дополнительную порцию гормонов стресса (адреналин, кортизол и др.), что только усилит симптомы, которые приведут к ещё большему страху. Круг замкнулся, и паническая атака начала развиваться и усиливаться, получился замкнутый круг «панической атаки». Развитие событий по подобному сценарию соответствует развитию условного рефлекса, что было блестяще описано И.П. Павловым ещё в конце XIX века. При этом в головном мозге согласно принципу доминанты формируется временная рефлекторная связь, вызывающая безусловную реакцию. Для человека может быть достаточно одного эпизода паническогорасстройства, чтобы в головном мозге сформировалась рефлекторная связь вызывающая приступ в тех или иных условиях. В результате чего порочный круг паническогорасстройства замыкается.

Таким образом, по нашему мнению, причина состояний связанных с паническими расстройствами кроется в рассогласованной работе в первую очередь серотониновых рецепторов центральной нервной системы, и именно тяжесть возникшего состояния определяет наличие сопутствующих симптомов и определяет объём психотерапевтической или психологической помощи,а также необходимости применения тех или иных лекарственных препаратов.

Соответственно патогенетическим подходом в лечении панических расстройств должна быть нормализация работы серотонинергической системы головного мозга и устранение сформированных патологических функциональных связей в нейронной среде головного мозга.

Лечение можно разделить на три части: медикаментозное, психотерапевтическое и такое изменение образа жизни больного, которое обеспечит гармоничную работу серотониновой системы головногомозга. Объём проводимого лечения и спектр применяемых препаратов зависит от тяжести состояния больного, по каждому решение принимается индивидуально.

Медикаментозное лечение включает:

— основное патогенетическое, путем воздействия на работу синапсов головного мозга чувствительных к серотонину, с помощью антидепрессантов оказывающих действие на серотониновые рецепторы, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина;

— снятие острого состояния, в том числе, купирование приступа панической атаки, с помощью транквилизаторов группы бензодиазепинов, снимая возбуждение очагов патологической доминанты и разрывая патологические рефлекторные связи;

— в тяжелых случаях могут применяться нейролептики, оказывающие более мощное воздействие в части угнетения патологических доминантных центров.

Данная статья не претендует на всю научную полноту, является скорее привлечением внимания к значимости проблемы отсутствия единой концепции этиопатогенеза панических расстройств, и приглашением к такой научной дискуссии на данную тему, которая примет практико ориентированную направленность и будет способствовать повышению эффективности лечения соответствующих расстройств.

Если же вам потребуется психологическая поддержка при преодолении панических атак и депрессии, буду рад дать совет психолога на личной или онлайн консультации (по скайпу, вайберу, ватсапу или телефону). Условия моей работы описаны на сайте www.zberovski.ru.

С уважением, психолог, д.к.н., профессор Андрей Зберовский.

Запись на личную или онлайн консультацию по телефонам: +79266335200, +79029905168.

Источник

Как приучить мозг вырабатывать серотонин?

- серотонин – его называют гормоном счастья, который дарит чувство эйфории;

- дофамин – он отвечает за наслаждение и закрепляет положительный опыт;

- окситоцин – он рождает такие чувства, как любовь, нежность и привязанность.

Чаще всего эта «троица» работает в связке, формируя все наши позитивные эмоции. Но сейчас мы будет говорить именно о серотонине. Многие люди уже знают, как называется этот гормон радости и счастья. Но далеко не все понимают, как он работает. И еще меньше людей знают, как регулировать уровень этого гормона в организме.

Как научиться управлять серотонином?

Этот нейромедиатор, регулирующий наше с вами настроение, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Наверняка вы думаете, что серотонин – еще один гормон, который вырабатывается в человеческом мозге. Это так, но лишь отчасти. Вот вам сухие факты: 95% серотонина вырабатывается в кишечнике. И только 5% — в мозге.

Так неужели путь к нашему счастью лежит через желудок? И это не совсем так. Серотонин – сложное химическое вещество, производная аминокислоты триптофана и, по совместительству, менеджер нашего мозга. Этот гормон отвечает за обширный ряд процессов как в самом мозге, так и во всем организме человека:

- Серотонин в мозге помогает нервным клеткам лучше взаимодействовать.

- Гормон радости влияет на сон и аппетит, состояние мышц и работу организма, характер и настроение.

- Важнейший нейромедиатор оказывает воздействие на когнитивные функции (внимание, память, общение и пр.).

- Серотонин отвечает за нормальную свертываемость крови и стабильную работу кровеносной системы.

- Гормон радости помогает нам испытывать интерес и влечение к противоположному полу.

Что случится, если уровень серотонина нарушится?

Очень часто мы слышим о том, как низкий уровень гормона счастья – это плохо. Но организму человека вредит не только недостаток, но и избыток серотонина. Другими словами, любые нарушения выработки этого нейромедиатора провоцируют целый список негативных последствий и состояний:

- плохое настроение и хроническую депрессию;

- резкое снижение сексуального влечения;

- проблемы с пищеварением и сном;

- тягу к сладкому и набор веса;

- понижение активности.

Перечисленные проблемы – лишь вершина айсберга. Работа серотонина, основанная на двух веществах – аминокислоте триптофан и ее производном 5-гидрокситриптофан, очень сложная. Иногда гормональный дисбаланс настолько выражен, что специалистам не остается ничего другого, как прописать антидепрессанты – ингибиторы обратного захвата серотонина.

Но стоит ли сразу пускать в ход «тяжелую артиллерию»?

Мы знаем, что антидепрессанты действуют быстро. Но также мы знаем, что у них хватает недостатков, важнейшими из которых являются привыкание и различные побочные эффекты, способные серьезно пошатнуть и без того ослабленное здоровье. На изображении ниже показано, как «жестко работают» антидепрессанты. Стоит задуматься нужны ли такие радикальные меры.

Есть ли безопасная альтернатива таблеткам? Есть. Это правильный образ жизни и умение смотреть на мир позитивно. «Рецепт» вашего счастья будет состоять не из набора лекарств, а из совершенно других компонентов:

- Питание. В здоровой пище есть все, что нужно для выработки гормона серотонина в достаточном количестве. Откажитесь от быстрых углеводов и вредной еды в пользу полезных углеводов и продуктов, содержащих триптофан. Серотонин «растет» на разнообразии: злаках и крупах, овощах и фруктах, яйцах и молочной продукции, нежирном мясе и жирной рыбе, орехах, семенах и сухофруктах.

На изображении показаны продукты богатые триптофаном.

Как работают витамины для хорошего настроения?

В отличие от антидепрессантов, которые ингибируют обратный захват серотонина, витамины на растительной основе действуют иначе – более мягко. Они приводят все нейромедиаторы в баланс и помогают гормону счастья вырабатываться в нужном количестве, не причиняя серьезного вреда организму человека:

- борются с усталостью и раздражительностью;

- повышают память, внимание и концентрацию;

- устраняют бессонницу и другие нарушения сна;

- защищают от депрессии и нервных расстройств;

- возвращают интерес к жизни и нормализуют аппетит.

Постоянные стрессы на работе и дома не позволяют всегда быть на пике активности. Но теперь эта проблема решается легко: всего одна капсула растительных витаминов в день – и вам уже намного легче справляться с вызовами, которые подготовил для вас этот мир. Забывчивость, рассеянность и апатичность сменятся бодростью и позитивным настроением.

Управлять гормонами счастья легко!

Секрет эффективность растительных витаминов для настроения – в идеальном составе. В них нет ничего лишнего помимо активных компонентов – экстрактов лекарственных трав. Например, это могут быть:

- трава зверобоя и клевера;

- родиола розовая и валериана;

- володушка и кора муиры пуамы.

Такие витамины даже при длительном применении часто оказываются более эффективными и безопасными в сравнении с синтетическими препаратами и антидепрессантами, вызывающими привыкание, эффект отмены, сонливость и другие побочные эффекты.

Теперь вы знаете, как правильно повышать уровень серотонина в организме, чтобы положительный результат не заставил себя ждать. Позвольте гормону счастья вырабатываться в полном объеме – и ваша жизнь станет яркой, а каждый день будет приносить максимум пользы и удовольствия.

Источник