- МРТ головного мозга с прицельным осмотром черепномозговых нервов

- Что показывает МРТ черепных нервов?

- Когда необходимо назначать МР томографию ЧМН

- Результаты МРТ головного мозга с осмотром черепных нервов

- Длительность процедуры

- Хроническая недостаточность мозгового кровообращения

- Синонимы:

- Причины хронической недостаточности мозгового кровообращения:

- Неврологические синдромы при дисциркуляторной энцефалопатии:

- Болезни черепно-мозговых нервов

МРТ головного мозга с прицельным осмотром черепномозговых нервов

Многие функции организма осуществляются с помощью двенадцати пар черепно-мозговых нервов (ЧМН). Названия данных структур во многом отражают их зоны ответственности, то есть управляемые органы либо выполняемую благодаря их контролю работу.

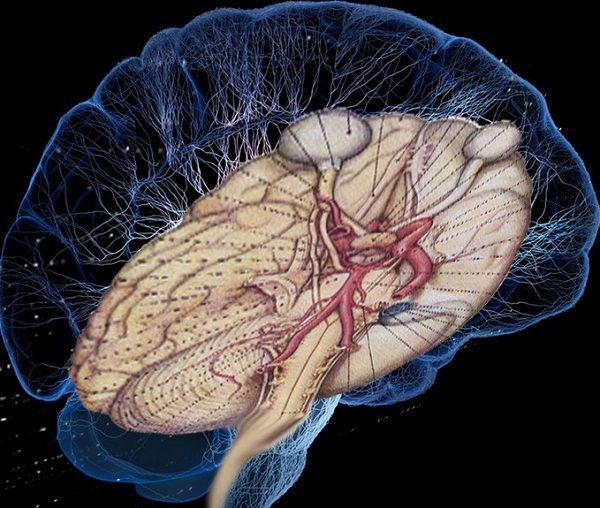

Схематическое изображение взаимоотношений базальных структур головного мозга

Признаки нарушения функций ЧМН разнообразны. Причинами поражения могут быть серьезные заболевания, которые требуют незамедлительного обращения к врачу. Для установления точного диагноза в комплексе с другими методами используют МРТ и КТ головного мозга. Оба исследования имеют свои особенности. Компьютерная томография позволяет хорошо визуализировать изменения костной ткани. На МР-снимках лучше просматриваются паренхиматозные структуры, поэтому МРТ головного мозга с прицельным осмотром черепно-мозговых нервов является методом выбора в подобных случаях.

Что показывает МРТ черепных нервов?

Современные МР-томографы, например Siemens (Espree, Magnetom) или Philips ingenia мощностью 1,5 Тесла и более, широко применяют в медицинских клиниках. Подобные аппараты позволяют прицельно обследовать черепные нервы. По специальным протоколам исследования получают срезы толщиной от 1 мм в 3-х перпендикулярных проекциях. При необходимости проводят трехмерную реконструкцию, что позволяет точно визуализировать анатомические особенности нерва. На изображениях четко видны процессы демиелинизации (потери электроизолирующей оболочки) или опухоли. Хорошо прослеживаются на томограммах окружающие черепные нервы ткани, изменения в которых могут быть причиной патологических состояний. Одним из примеров сказанного является нейроваскулярный конфликт — заболевание, обусловленное контактом сосуда с невральным стволом, вызывающим сдавливание и нарушение функции последнего.

Дополнительно может быть проведено МР-исследование с контрастным веществом, которое помогает дифференцировать злокачественную опухоль от доброкачественной. Следует помнить, что МРТ позволяет лишь предположить характер процесса, окончательный вердикт выносят по результатам гистологического заключения.

Когда необходимо назначать МР томографию ЧМН

МРТ мозга с прицельным осмотром черепно-мозговых нервов проводят при клинических проявлениях патологического процесса в самих ЧМН (опухоли, кисты, демиелинизирующие, воспалительные заболевания, аномалия развития) или окружающих тканях (травма, инсульт и т.п.).

Аппарат для проведения диагностики

Симптомы поражения ЧМН:

- изменения в восприятии запахов, обонятельные галлюцинации;

- выпадения полей зрения, уменьшение его остроты;

- птоз (опущение век), косоглазие, уменьшение амплитуды движения глазных яблок, стойкое изменение размера одного зрачка без связи с реакцией на свет;

- повышенное или недостаточное слезоотделение;

- болевые ощущения или нарушение чувствительности кожи лица;

- паралич жевательной и/или мимической мускулатуры с изменением симметрии;

- непроизвольные подёргивания головой; затруднение поворота головы, поднимание руки выше горизонтальной линии;

- нарушение чувствительности языка, сухость во рту;

- изменение восприятия вкусовых ощущений;

- невозможность проглотить сухую пищу.

- трудности при разговоре, изменение голоса в сочетании с нарушением функционирования желудочно-кишечного тракта, дыхания, перебоями в работе сердца.

Результаты МРТ головного мозга с осмотром черепных нервов

Магнитно-резонансная томография — «золотой стандарт» диагностики патологии черепно-мозговых нервов, который позволяет специалисту выявить множество процессов, происходящих непосредственно в них или окружающих тканях по разным причинам:

- новообразование:

- первичная опухоль нерва;

- сжатие вследствие роста образования головного мозга в области турецкого седла, кавернозного синуса;

- распространение опухоли через спинномозговую жидкость или вокруг нервного ствола;

- демиелинизирующие заболевания, например рассеянный склероз;

- воспаление и инфекция:

- невриты;

- псевдоопухоли (синдром Толоса-Ханта);

- поражение тройничного и отводящего нервов вследствие гнойного воспаления среднего уха и пр.

- абсцесс мозга в прилегающих к черепно-мозговым нервам областях;

- энцефалит (воспалительный процесс в церебральном веществе, вызванный вирусной или бактериальной инфекцией);

- менингит (поражение инфекционным агентом мозговых оболочек);

- остеомиелит костей основания черепа и др.;

- травма:

- внутриневральный отек или кровоизлияние;

- разрыв нерва;

- сдавление гематомой, осколками костей, инородными телами и пр.;

- изменения в сосудах:

- нейроваскулярный конфликт;

- аневризма (выпячивание стенки артерии вследствие её истончения или растяжения), артерио-венозная мальформация и др.;

- поверхностный сидероз (отложение гемосидерина между мозгом и мягкой оболочкой в результате длительного бессимптомного или симптоматического кровотечения в субарахноидальное пространство);

- врожденные аномалии ЧМН:

- нарушение развития обонятельного, зрительного, глазодвигательного и других нервов;

- синдром Дуэйна — врождённый вариант косоглазия, который характеризуется неспособностью глаза двигаться наружу вследствие неправильного подключения нервных волокон, что приводит к иннервированию противоположных интраорбитальных мышц;

- синдром Мебиуса — аномалия, для которой характерно отсутствие мимики лица. Патология проявляется параличом лицевого нерва.

МРТ головного мозга играет неоценимую роль в диагностике вышеперечисленных состояний.

Назначать диагностику должен Ваш лечащий врач

Длительность процедуры

МРТ головного мозга с прицельным осмотром черепных нервов — совершенно безопасная процедура при соблюдении некоторых правил:

- необходимо информировать врача о наличии аллергических реакций;

- при боязни замкнутых пространств следует сообщить об этом;

- перед исследованием нужно снять все металлические предметы;

для получения качественных снимков во время процедуры пациенту необходимо оставаться в неподвижном состоянии.

МРТ черепных нервов проводят в двух вариантах: с введением контрастного вещества (например, при подозрении на опухоль) и без него. В первом случае исследование занимает 30-40 минут, во втором — 15-20. Выполнить обсуждаемую и другие процедуры можно в диагностическом центре “Магнит”. Запись на прием в любое удобное время. Для консультации звоните по телефону +7 (812) 407-32-31 ! Наш специалист ответит на Ваши вопросы, подробно расскажет о показаниях и противопоказаниях к обследованию.

Источник

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения — медленно прогрессирующая дисфункция мозга, возникшая вследствие общего и/или мелкоочагового повреждения мозговой ткани на фоне длительно существующей недостаточности мозгового кровоснабжения.

Синонимы:

- дисциркуляторная энцефалопатия,

- хроническая ишемия мозга,

- медленно прогрессирующее нарушение мозгового кровообращения,

- хроническая ишемическая болезнь мозга,

- цереброваскулярная недостаточность,

- сосудистая энцефалопатия,

- атеросклеротическая энцефалопатия,

- гипертоническая энцефалопатия,

- атеросклеротическая ангиоэнцефалопатия,

- сосудистый (атеросклеротический) паркинсонизм,

- сосудистая (поздняя) эпилепсия,

- сосудистая деменция.

Наиболее широко в отечественную неврологическую практику вошёл термин «дисциркуляторная энцефалопатия», сохраняющий своё значение и на сегодняшний день.

Причины хронической недостаточности мозгового кровообращения:

Основные:

Дополнительные:

- болезни сердца с признаками хронической недостаточности кровообращения;

- нарушения сердечного ритма;

- аномалии сосудов, наследственные ангиопатии;

- венозная патология;

- компрессия сосудов;

- артериальная гипотензия;

- церебральный амилоидоз;

- сахарный диабет;

- васкулиты;

- заболевания крови.

Для адекватной работы мозга необходим высокий уровень кровоснабжения. Головной мозг, масса которого составляет 2,0-2,5% массы тела, потребляет 20% циркулирующей в организме крови. Величина мозгового кровотока в полушариях составляет 50 мл на 100 грамм в минуту, потребление глюкозы составляет 30 мкмоль на 100 грамм в минуту, а в сером веществе эти величины в 3-4 раза выше, чем в белом. В условиях покоя потребление мозгом кислорода составляет 4 мл на 100 грамм в минуту, что соответствует 20% всего кислорода, поступающего в организм. С возрастом и при наличии патологических изменений величина мозгового кровотока снижается, что играет решающую роль в развитии и нарастании хронической недостаточности мозгового кровообращения.

Наличие головной боли, головокружения, снижения памяти, нарушения сна, появление шума в голове, звона в ушах, нечёткости зрения, общей слабости, повышенной утомляемости, снижения работоспособности и эмоциональной лабильности – эти симптомы чаще всего просто «информируют» человека об усталости. Только при подтверждении сосудистого генеза «астенического синдрома» и выявлении очаговой неврологической симптоматики устанавливают диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия».

Основой клинической картины дисциркуляторной энцефалопатии в настоящее время признаны когнитивные (познавательные) нарушения. При хроническом нарушении мозгового кровообращения следует отметить обратную зависимость между наличием жалоб, особенно отражающих способность к познавательной деятельности (память, внимание), и степенью выраженности хронической недостаточности: чем больше страдают когнитивные (познавательные) функции, тем меньше жалоб. Параллельно развиваются эмоциональные расстройства (эмоциональная лабильность, инертность, отсутствие эмоциональной реакции, потеря интересов), разнообразные «двигательные нарушения» (расстройства ходьбы и равновесия).

Неврологические синдромы при дисциркуляторной энцефалопатии:

— вестибуломозжечковый синдром — жалобы на головокружение и неустойчивость при ходьбе, сочетающиеся с нистагмом и координаторными нарушениями;

— пирамидный синдром — характеризуется сухожильными рефлексами, парезы выражены нерезко, их наличие указывает на перенесённый ранее инсульт;

— паркинсонический синдром характерен замедленными движениями, гипомимией, негрубой мышечной ригидностью, тремор отсутствует, нарушения походки характеризуются замедлением скорости ходьбы, уменьшением длины шага, «скользящим», шаркающим шагом, мелким и быстрым топтанием на месте, поворачиванием всем корпусом с нарушением равновесия, что иногда сопровождается падением. При хронической недостаточности мозгового кровообращения двигательные нарушения проявляются, прежде всего, расстройствами ходьбы и равновесия;

— псевдобульбарный синдром — возникают и постепенно нарастают дизартрия, дисфагия, дисфония, эпизоды насильственного плача или смеха и рефлексы орального автоматизма;

— психоорганический синдром может проявляться эмоционально-аффективными расстройствами (астено- депрессивными и тревожно-депрессивными), когнитивными (познавательными) нарушениями;

— цефалгический синдром (головная боль) — по мере прогрессирования заболевания уменьшается. Этиологию и патогенез головных болей можно рассматривать как проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника, а также как головную боль напряжения (ГБН) — нередко возникающую на фоне депрессии.

В основе всех синдромов, свойственных дисциркуляторной энцефалопатии, лежит разобщение внутримозговых связей вследствие диффузного повреждения белого вещества мозга.

Источник

Болезни черепно-мозговых нервов

| Стоимость лечения |

|---|

| Первичный прием невролога — 1900 р. |

| Повторный прием невролога — 1700 р. |

Телефоны для записи

+7 (495) 444-66-67

+7 (495) 444-66-46

Москва, ул. Ватутина, д. 13, корп. 1

(м. Кунцевская, м. Славянский Бульвар)

Фили-Давыдково, ЗАО Москвы

пт.- сб. с 8.00 до 21.00

вскр. с 8.00 до 18.00

Черепно-мозговые нервы по своим функциям относятся к периферической нервной системе, но в то время как все периферические нервы выходят из спинного мозга, черепно-мозговые нервы выходят из ядер (нервных образований) головного мозга. Их обозначают римскими цифрами и каждый имеет свое название (см. схему). Нарушения, вызываемые поражением этих нервов, разнообразны.

Обонятельные нервы. Благодаря их функции человек различает запахи. Чтобы установить

нарушения этой пары нервов на первом этапе обследования пациенту дают нюхать различные вещества. Признаки поражения – полное отсутствие обоняния (различение запахов) – аносмия, снижение чувства обоняния – гипоосмия и повышение этого чувства – гиперосмия. Причины возникновения этих явлений могут быть достаточно серьезными — черепномозговые травмы, вирусные инфекции, опухоли; психические расстройства (обонятельные галлюцинации). Для установления точной причины нарушений необходимо более глубокое неврологическое исследование с применением самых современных методов, таких как компьютерная, магниторезонансная томография.

Зрительный нерв. Обеспечивает зрение человека – принимает световые сигналы внешней среды и передает их в зрительные центры головного мозга. Для оценки функции зрительного нерва на первом этапе проводится опрос о нарушениях зрения, если они есть, и измеряется с помощью таблиц острота зрения. Потеря зрения – слепота – амавроз. Наиболее частые причины внезапной потери зрения: глаукома, воспаление зрительного нерва. Одностороннее и внезапное снижение зрения – травма, тромбоз сонной артерии, снижение питания оптического нерва, темпоральный (височный) артериит. Двустороннее и внезапное снижение – кровоизлияния в сетчатку, ишемия в затылочной доле. Постепенное снижение зрения – воспаление нерва, отравление алкоголем, дефицит витамина В12, сжатие оптического нерва опухолью или аневризмой. Могут быть также и другие нарушения, выявляемые окулистом и невропатологом при углубленном обследовании с определением полей зрения и других методов.

Глазодвигательный нерв, блоковый нерв, отводящий нерв. Указанные три нерва регулируют щирину зрачка и движение глазных яблок. Их функции при первичном обследовании проверяются путем оценки реакции зрачков на свет и с помощью пробы слежения за движущимся пальцем врача. Основные признаки нарушения функции этих нервов – диплопия (двоение в глазах), птоз (опущение века) и мидриаз (стойкое расширение зрачка). Причины этих изменений могут быть разные – кровоизлияния в мозг, рассеяный склероз, травмы, воспаление мозговых оболочек (менингиты).

Тройничный нерв. Этот нерв иннервирует кожу лица, лобной и височной областей, языка, конъюнктиву глаз, регулирует работу жевательных мышц, мышц полости рта. Чтобы оценить его функцию больного просят открыть и закрыть рот, проверяют чувствительность на лице. Воспаление (неврит) тройничного нерва представляет собой одно из наиболее тяжелых заболеваний. У больных возникают сильнейшие приступы болей в области губ, десен, щек и подбородка, реже глаз. Лечение проводится карбамезином или финлепсином. При неэффективности назначается хирургическое лечение.

Лицевой нерв. «Отвечает» за чувствительность и движения мышц на лице. Проверить как он действует нетрудно – надо попросить пациента нахмурить брови и зажмурить глаза, должна быть строгая симметричность в этих действиях с обеих сторон. Основная болезнь этого нерва – воспаление (неврит). Причиной чаще всего являются вирусы. Развивается паралич всей мускулатуры лица – опускается угол рта, сглаживаются складки кожи, невозможно сомкнуть веки, изо рта вытекает слюна. Заболевание длится несколько недель. Для лечения применяют преднизолон.

Вестибулокохлеарный (слуховой) нерв. Проводит к центральной нервной системе слуховые сигналы, регулирует также чувство равновесия человека в пространстве. При повреждениях и воспалении слуховой части нерва происходит потеря слуха вплоть до полной глухоты. Нарушения вестибулярного аппарата проявляется головокружением, тошнотой (болезнь Меньера).

Языкоглоточный нерв, подязычный нерв. Оба нерва регулируют чувствительность и движения языка, глотки. При воспалении появляются приступы сильных болей в горле, нарушается глотание, может наступать девиация (отклонение) языка в сторону. Последний признак может также быть при преходящих или стойких нарушениях мозгового кровообращения.

Блуждающий нерв – основной нерв вегетативной нервной системы, которая регулирует практически всю деятельность внутренних органов. Но если поражается внутримозговая часть нерва, могут появиться изменения голоса (дисфония) и нарушения в прохождении пиши по пищеводу (дисфагия).

Добавочный нерв – регулирует движения в мышцах шеи, может вызывать при воспалении боли и трудности в повороте головы.

Источник